Научные передачи о снах

Наука о сне

Кто спит одним полушарием мозга и одним глазом? Как животным удается спать между вдохами? Какие открытия помогла сделать ЭЭГ?

История наблюдений

Ровно 170 лет назад, в 1849 году, немецкий физиолог Эмиль Генрих Дюбуа-Реймон предположил, что мозг обладает электрогенными свойствами, то есть порождает слабые токи. С 1875 года началась история электроэнцефалограммы (ЭЭГ). В Англии врач Ричард Катон замерял сигналы от мозга обезьян, а в России молодой физиолог Василий Данилевский писал докторскую диссертацию, изучая электрическую активность мозга у собак. В 1880-е Иван Сеченов обнаружил ритмическую электрическую активность мозга у лягушек, а Николай Введенский применил телефонический метод регистрации для измерения ЭЭГ кроликов. Первым ЭЭГ собаки опубликовал ученый-физиолог Владимир Правдич-Неминский в 1913 году. Он совершил измерения без повреждения скальпа животных, с помощью струнного гальванометра — и это была революция. Также он ввел термин «электроцереброграмма» и первую классификацию частот, обнаружив альфа- и бета-ритмы, поэтому его по праву считают отцом современной ЭЭГ.

95 лет назад этот метод впервые был опробован на людях. Немецкий физиолог и психиатр Ханс Бергер назвал точную дату полученной им первой ЭЭГ человека — 6 июля 1924 года. Работа была опубликована спустя пять лет, в 1929 году. То есть уже 90 лет ученые регистрируют биотоки мозга людей: здоровых и больных, младенцев и стариков, бодрствующих и спящих. В 1953 году с помощью ЭЭГ было сделано интереснейшее открытие: американские нейрофизиологи Натаниэл Клейтман и Юджин Азеринский открыли и описали фазу быстрого (парадоксального) сна и впервые связали ее со сновидениями. Они проводили множество опытов со спящими и даже специально будили их в быстрой фазе, чтобы узнать, какие они видят сны. Так появилась новая наука онейрология — она изучает сновидения.

Сегодня известно, что спят все млекопитающие, включая дельфинов и китов, спят и насекомые, и моллюски, и черви, и медузы, и даже деревья. По последним данным, рыбки-немо и ящерицы тоже видят сны. Выяснилось много интересных фактов. Например, крокодилы спят половиной мозга и с одним открытым глазом. А самыми малоспящими являются лошади и слоны — им достаточно вздремнуть два-три часа в сутки, а если угрожает опасность, они могут не спать по 24 часа и прекрасно себя чувствовать, не нуждаясь в дополнительном отдыхе. Остановимся на нескольких феноменах сна поподробнее, ведь за этими открытиями стоят десятилетия научных наблюдений.

Как спим мы?

Сон людей, всех наземных млекопитающих и птиц делится на две стадии: медленную и быструю, парадоксальную. Человек проводит в медленной фазе примерно 80% сна, а оставшиеся 20% — в быстрой: в это время тело как будто парализовано, а мозг показывает высокую активность, схожую с бодрствованием. Особой приметой парадоксального сна являются быстрые движения глаз — в научных работах они называются rapid eye movement (RЕМ). Парадоксальный сон или его признаки были зарегистрированы у всех изученных наземных млекопитающих — это около 100 видов, а также у птиц. В этом году те же фазы сна, что и у человека, обнаружены у аквариумной рыбки данио-рерио. В предыдущих исследованиях ученые открыли смену фаз сна у ящериц двух видов, причем их ЭЭГ сильно отличались. Изучая особенности сна у простейших видов, физиологи сделали вывод: способность спать появилась у животных еще до разделения эволюционных линий человека и червя-филярии, произошедшего примерно 700 млн лет назад.

Любопытно, что жвачные млекопитающие продолжают движения челюстей во время медленноволнового сна, но прекращают жевать во время парадоксального сна. Мозг может засыпать частично: например, ЭЭГ обезьяны показала, что зрительная кора «заснула», в то время как моторная кора продолжает демонстрировать активность. И действительно: обезьяна спала, но шевелила лапой. Так появилось представление о локальном сне у наземных млекопитающих.

Как спят водоплавающие?

Млекопитающие спят на ровных поверхностях, хотя есть, конечно, исключения. Шимпанзе делают гнезда, а слоны лишь 10 из 35 ночей проводят лежа. Но при этом под ними ровная земля. А вот как спят водоплавающие животные? Особенно те, кому нужно постоянно быть в тонусе из-за волн, холода, опасностей и необходимости дышать воздухом?

Книга профессора Джона Лилли «Человек и дельфин», вышедшая в 1961 году, заставила российских ученых из Института эволюционной морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова задуматься над этой тайной. Ведь сон, особенно в своей быстрой фазе, связан с неподвижностью, а морские млекопитающие практически не замирают. Если они перестанут двигаться, то могут замерзнуть или перестать дышать. Дыхательные паузы у дельфинов очень короткие. Например, черноморским афалинам нужно всплывать и делать вдох каждые 15 секунд. Когда же, спрашивается, спать?

В 1973 году была организована экспедиция на Черное море — в район мыса Большой Утриш, неподалеку от Анапы. В научных целях были отловлены черноморские афалины и началось исследование их сна с помощью ЭЭГ. Так было сделано удивительное открытие. Оказалось, что мозг этих животных никогда не спит целиком, а полушария головного мозга спят по очереди — причем это не быстрая фаза, а глубокий медленный сон. Сначала ученые подумали, что асимметрия в ЭЭГ дельфина — случайность, но при дальнейших исследованиях факт подтвердился: дельфинам действительно свойственен чередующийся однополушарный медленный сон. Более того, они спят одним полушарием и одним глазом. Когда спит правое полушарие мозга дельфина, закрыт его левый глаз, и наоборот. В ходе наблюдений ученые заметили, что открытый глаз, как правило, смотрит в сторону партнера, матери или детеныша. То есть дельфины «спят и видят» одновременно — и это не метафора.

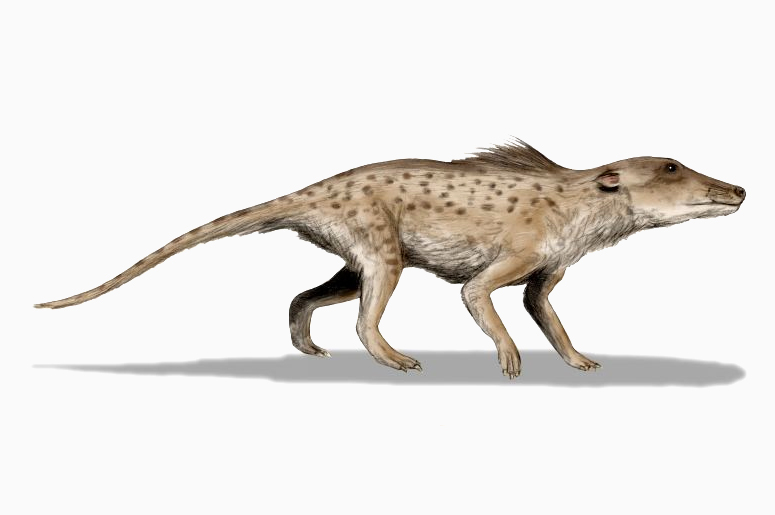

Ученые отмечают, что китообразные прошли удивительный путь эволюции: от теплокровных наземных животных пакицетов (Pakicetus) до водоплавающих, которым экстренно пришлось научиться спать и дышать одновременно. Они переселились в воду примерно 50–70 млн лет.

Совсем иначе спят касатки: они просто зависают у поверхности воды и дрейфуют по несколько часов, наслаждаясь сном. Но эту радость могут себе позволить только взрослые особи с большой массой и высоким содержанием подкожного жира. А вот новорожденные детеныши спят в движении, пока не подрастут и накопят запасы жира, который поможет поддерживать температуру тела.

Обычные тюлени и моржи отдыхают на суше. Но если тюленю случится заснуть в воде, он будет постоянно пробуждаться, чтобы всплыть и вздохнуть. ЭЭГ показывает, что эпизоды сна этих животных в воде имеют типичную для млекопитающих смену медленной и быстрой фазы, регулярные пробуждения и быстрое восстановление сна после актов дыхания.

Как спят растения?

Всем известно, что у растений, как и у животных, есть свои биоритмы. Многие цветы складывают лепестки в бутоны к ночи и раскрывают их по утрам. Чарльз Дарвин отмечал изменения движений листьев и стеблей по вечерам, но современные ученые пошли еще дальше. Группа специалистов из Австрии, Финляндии и Венгрии измерила «движение сна» у деревьев, применив лазерное сканирование инфракрасным светом, отраженным от листьев. Оказалось, что ветви и листья после заката постепенно отвисают, достигая максимально низкого положения за пару часов до восхода солнца. Утром деревья «просыпаются» и возвращаются в исходное положение в течение нескольких часов. Для достоверности эксперимента он проводился в спокойных погодных условиях с двумя разными видами берез: 14 в Финляндии и 77 в Австрии.

«Наши результаты показывают, что все деревья опускают ветки в течение ночи. Можно заметить изменение позиции листьев и ветвей, — сообщил Ээту Путтонен из Финского геопространственного научно-исследовательского института. — Изменения не слишком велики: деревья высотой в среднем около 5 м опускают ветки только на 10 см, но процесс этот имеет систематический характер».

Специалисты по онейрологии пока не могут ответить на вопрос, что снится растениям и животным, хотя всерьез убеждены, что в быстрой фазе млекопитающие смотрят свое «ночное кино». Люди также редко могут вспомнить и описать свои сны. О причинах плохой памяти на сновидения мы рассказывали в материале «Почему мы забываем?».

«Чаще всего мы видим плохие сны»: Дэвид Рэндалл о загадочной науке сновидений

Иван Мин

Что есть сон — метафора подсознания или побочный продукт нашего мышления? Почему чаще всего мы видим плохие сны и в чем ошибался Фрейд — на эти и многие другие вопросы отвечает британский журналист Дэвид Рэндалл в новой работе «Наука сна», выпущенной издательством «Манн, Иванов и Фербер». T&P публикуют главу из книги.

Вопрос о том, открывают ли нам сны нечто скрытое, ставит в затруднительное положение людей, которые изучают работу мозга. С одной стороны, способность видеть сны — это удивительный биологический феномен, распространяющийся на всех людей и, насколько мы можем судить, на некоторых млекопитающих (однажды ученые попытались узнать у гориллы, понимающей язык знаков, видит ли она ночью сны, но эксперимент быстро прекратился, так как в ответ обезьяна попыталась разорвать брюки исследователя). Каждую ночь почти все население Земли становится как парализованное примерно на полтора часа во время сна в фазе быстрого движения глаз.

«Для профессионального ученого заявить, что он занимается темой сна, — все равно что признаться, будто он ищет потерянную Атлантиду или раскрывает тайный заговор НЛО»

В этот период мозг начинает работать сверхурочно, сексуальная система активизируется. На данной стадии сна у мужчин возникает эрекция, а у женщин повышается вагинальное кровообращение. Мозг тем временем создает картинки и истории, на которые откликается тело, как если бы события из мира снов происходили на самом деле. Об этом прекрасно знает любой, кто просыпался в холодном поту, задыхаясь от привидевшегося кошмара. Мы видим сны независимо от физического состояния. Например, те, кто в детстве потерял зрение, продолжают видеть во сне картинки, а слепым с рождения снятся звуки. Любое впечатление, которое во сне кажется таким настоящим, пропадает почти сразу же после пробуждения. Из-за этого многие думают, что вообще не видят снов, а такие, как я, помнят только разрозненные обрывки, отчего сны приводят в еще большее замешательство (бело-зеленый щенок?). Но раз все млекопитающие видят сны почти одинаково, значит, в этой стадии сна есть нечто жизненно важное.

Здесь возникает парадокс. Для профессионального ученого заявить, что он занимается темой сна, — все равно что признаться, будто он ищет потерянную Атлантиду или раскрывает тайный заговор НЛО при участии Федеральной резервной системы. «Если вы хотите попасть в штат и сделать выдающуюся научную карьеру, то сон — совсем не тот предмет, который стоит изучать, — загадочно сообщает Патрик Макнамара. Он возглавляет лабораторию эволюционного нейроповедения медицинской школы Бостонского университета, где изучает реакцию мозга на различные ситуации. В его работу входили исследования снов, кошмаров и процессов, которые происходят в мозгу во время медитаций и религиозных переживаний. Даже профессорская должность и высокий статус лаборатории не уберегли его от косых взглядов других неврологов. По его словам, «изучение снов до сих пор считается чем-то не очень приличным, из разряда нью-эйдж».

Несмотря на сомнительную репутацию, исследование сновидений — одно из основных направлений науки сна. Именно из-за снов многие ученые начали заниматься этой темой, подстегиваемые возможностью раскрыть механизмы и значения ночных переживаний, которые волнуют человечество со времен открытия письменности. Большинство культур и почти все главные религии считали сны предзнаменованиями. Древние греки полагали, что видения им посылают боги. У первых мусульман толкование снов считалось духовным занятием, одобренным Кораном. Библия — это вообще настоящий фестиваль снов. В Книге бытия Бог разговаривает со спящим Иаковом и рассказывает ему свой замысел в отношении израильского народа. Позже сын Иакова Иосиф растолковывает сны фараона, после того как это не удалось египетским мудрецам (впоследствии за этот подвиг он удостоится бродвейского мюзикла). В Новом Завете уже к другому Иосифу во сне приходит ангел и говорит, что его невинная жена беременна Сыном Божьим, чтобы тот не гневался.

В Новое время ученые утверждали, что сновидения — это бессмыслица. Все изменилось, когда возникло предположение о том, что сны раскрывают наше подсознательное. В 1900 году Зигмунду Фрейду было сорок три года. К этому моменту он, сын торговца тканями, какое-то время проработал врачом в Вене. В тот год он опубликовал книгу, которая на следующие полвека стала основой теории сна. В «Толковании сновидений» Фрейд утверждал, что сны вовсе не случайны и не бессмысленны, а, напротив, в них отражаются наши тайные желания и устремления. В сущности, он дал определение подсознанию — области мыслей, не контролируемой рассудком, в которой формируются наши желания и намерения. По словам Фрейда, каждую ночь, когда человек засыпает, разум маскирует эти мысли в символы, которые затем можно разгадать при помощи психотерапевта. Если бы не сны, наши подсознательные стремления были бы настолько подавлены, что мы ничем не могли бы заниматься. Сны же позволяют нам мыслить немыслимое. Эти «письма самому себе» — важная отдушина для нашего разума. Если снов не будет, то психическое давление приведет к неврозам.

Для доказательства своей теории он приводит в пример собственные сновидения. В одном сне, ставшем впоследствии самым обсуждаемым в психологии, Фрейд стоит в большой зале и среди гостей видит свою пациентку. Он отводит ее в сторону и упрекает, что она не следует прописанному ей лечению. Она отвечает, что боль распространяется по ее горлу и душит ее. Он видит, что у нее опухшее лицо, и начинает беспокоиться, не упустил ли что-то при обследовании. Он подводит ее к окну и просит раскрыть рот. Она не желает этого делать, и Фрейд начинает раздражаться. Вскоре подходят его друзья, доктор М. и Отто, и помогают ему осмотреть пациентку. Вместе они обнаруживают сыпь у нее на левом плече. Доктор М. выдвигает предположение, что причина боли — инфекция и что приступ дизентерии очистит ее организм от токсинов. Фрейд и доктор М. приходят к выводу, что, скорее всего, во всем виноват Отто, который ввел ей тяжелое лекарство не совсем чистым шприцом.

«Фрейдистский взгляд на сон главенствовал среди психологов до 1950-х годов вопреки тому, что его упрекали в чрезмерной сосредоточенности на сексе»

Фрейд считал, что если пациенты противятся такому толкованию снов, значит, оно верно. Он объяснял, что сам поначалу не хотел принимать всерьез свои вроде бы бредовые сны. «Когда, проснувшись, я вспомнил о сне, я рассмеялся и подумал: «Какая бессмыслица!» Но я не мог отделаться от сновидения, и оно весь день преследовало меня, пока, наконец, вечером я себя не упрекнул: «Если бы кто-нибудь из твоих пациентов сказал про сновидение ‘какая бессмыслица’, то ты, наверное, рассердился бы на него или подумал, что он скрывает какую-нибудь неприятную мысль, сознавать которую не хочет. Ты поступаешь совершенно так же; твое мнение, будто сновидение бессмыслица, означает лишь твое внутреннее нежелание истолковывать его»».

Тот факт, что Фрейд не интерпретировал сон о своей пациентке в психосексуальном контексте, подтолкнул аналитиков к созданию отдельного направления, посвященного расшифровке дополнительных смыслов одного этого сновидения. Так, в 1991 году в статье издания International Journal of Psychoanalysis предположили: этот сон, вероятно, означал, что «Фрейда преследовало вытесненное воспоминание эпизода эротической агрессии, которую он проявил в отношении своей сестры Анны, когда ему было пять лет, а ей — три года».

Фрейдистский анализ стал важной частью культуры 1920-х годов, он применялся всюду — от кинематографа до расследования преступлений. Уильям Демент, профессор Стэнфордского университета, ключевая фигура в науке о сне, начал свою карьеру в 1950-х с того, что полностью погрузился в учение Фрейда. «Казалось, фрейдистский психоанализ мог объяснить все наши проблемы: страхи, тревоги, психические недуги и даже физические заболевания», — писал он.

Но отчасти именно из-за Демента наука потеряла интерес к сновидениям. В начале 1950-х, будучи студентом Чикагского университета, Демент занялся первыми систематическими исследованиями фазы быстрого движения глаз. Эта стадия была открыта только в 1952 году. Поначалу исследователи из лаборатории того же университета думали, что оборудование сломалось, раз показывает, что посреди ночи человек начинает быстро вращать глазами. Однако, не обнаружив неполадок в аппаратуре, они зашли в комнату, посветили фонариком на глаза спящего и увидели, что глаза действительно двигались под веками туда и обратно, в то время как тело лежало неподвижно. Благодаря этому открытию исследователи узнали о существовании нескольких стадий сна. Люди, проснувшись посреди БДГ-фазы, чаще всего помнили свои сны. Демент решил изучить ее у детей, женщин и душевнобольных, чтобы пролить свет на теорию Фрейда. «Сложно передать, с каким трепетом я относился к этой работе, — написал Демент в своих мемуарах. — Я, обычный студент-медик, оставался в опустевшем здании и делал удивительные открытия одно за другим… Думаю, примерно то же самое чувствовал человек, который первым нашел золото в Калифорнии в 1848 году».

Демент сделал революционное открытие: во время фазы быстрого сна мозг человека так же активен, как и во время бодрствования. При этом он работает в особом режиме. Демент выдвинул теорию о том, что человеческий мозг функционирует по-разному в соответствии с тремя периодами: сон, бодрствование и фаза быстрого движения глаз. Поначалу ученые высмеяли его идею. Статью Демента на эту тему не хотели печатать, ее отклоняли пять раз. «Люди реагировали так, будто я заявил, что нам не нужен воздух, чтобы дышать», — писал он позже. Но вскоре его теория стала общеизвестным фактом, а фаза быстрого движения глаз была провозглашена самой важной стадией человеческого сна.

Другие эксперименты показали, насколько необычна эта фаза сна. Французский исследователь Мишель Жуве называл ее парадоксальной, так как, пока мозг вовсю работает, тело остается обездвиженным. Он провел один из самых знаменитых экспериментов в науке о сне. Жуве нанес кошкам небольшие повреждения в области ствола головного мозга (известной как ретикулярная формация) и обнаружил, что может остановить механизмы, которые обычно блокируют движения во время фазы быстрого сна. В результате животные начали разыгрывать свои сны. Спящие кошки выгибали спины, шипели и набрасывались на невидимых врагов. Они «бывали настолько свирепы, что экспериментатору даже приходилось отскакивать», — записал он. Стоило кошке яростно броситься на врага, как она внезапно просыпалась и сонно огладывалась вокруг, не понимая, где она.

Почему-то после того, как Жуве увидел содержание кошачьих снов, ученые потеряли интерес к человеческим сновидениям. Как только появилась возможность опознавать и фиксировать сны при помощи нейронных колебаний, они перестали казаться неким сложным мистическим отражением нашего подсознания. Вскоре стадию сновидений обнаружили почти у всех птиц и млекопитающих, в связи с чем ценность человеческих снов снизилась. Позже Жуве объяснял, почему неврологи утратили интерес к изучению сна: «Какие могут быть желания у новорожденного цыпленка? Вырасти в петуха или курицу?» В конце концов исследователи узнали, что в утробе младенцы тоже пребывают в фазе быстрого движения глаз, а значит, вероятно, видят сны.

Из-за сон перестал быть областью психологии. Для неврологов эта стадия стала инструментом для понимания работы человеческого мозга. Сны все еще толковали по Фрейду, но только в кабинетах психоаналитиков. А в исследовательских лабораториях содержанию снов уже не придавали значения, а зачастую попросту игнорировали.

Очередной переворот в сфере изучения снов произвел Кэлвин Холл, преподаватель психологии Западного резервного университета Кейза в Кливленде. Он решил создать каталог человеческих снов. Более тридцати лет он записывал рассказы о снах различных людей, готовых поделиться своими историями. К 1985-му (год его смерти) им было собрано более пятидесяти тысяч снов людей различных возрастов и национальностей. На основе этой обширной базы данных он разработал систему кодирования, как будто бы каждый сон был кратким рассказом. Он отмечал различные детали, включая количество персонажей и их пол, наличие диалогов, характер событий (приятный или пугающий). Ученый также записывал основную информацию о самом человеке — возраст, пол, место жительства.

Холл перевел сферу толкований в информационную плоскость. Он изучил все сведения, используя вычисления и четкие методы статистики. Он проверял, какой наиболее вероятный сценарий, например, у сна о работе. Почувствует ли спящий себя в нем счастливым? И будет ли сюжет близок к реальности? А может, персонажи начнут вести себя в нем странно, не так, как в жизни? Если события совпадают, значит, существуют общие модели. Может, они даже что-то означают.

Исследование Холла развенчало миф о фантастичности снов. Правда, сюжет не всегда логически последователен, а персонажи ведут себя странно, но мир сновидений не так уж далек от реальности. Более того, чаще всего сны бывают неприятными. Холл обнаружил, что в большинстве случаев нам снятся злые, подлые или жестокие люди. Иными словами, мир сновидений больше всего походит на худшие дни в средних классах школы.

Неврологов заинтересовал тот факт, что обычно мы видим плохие сны. Почему же они чаще всего бывают дурными? Может, наш мозг работает как мрачный писатель? Чтобы узнать ответ, нужно задуматься о сновидениях в контексте эволюции. В статье 2009 года финский когнитивный психолог Антти Ревонсуо заявил, что тревожные, неприятные сны — древний защитный механизм, то есть мы переживаем плохие события во сне, чтобы быть готовыми к ним в жизни. По этой теории для мозга сон словно генеральная репетиция. Для доказательства Ревонсуо обращается к информационной базе Холла и указывает на сны, в которых человек от убегает или спасается от нападения. «Так как для адаптации необходимо, чтобы сменились сотни поколений, наши современники до сих пор приспосабливаются к миру так, как это делали предки, независимо от того, помогает ли такая адаптация в совершенно иных условиях сегодняшнего мира», — писал Ревонсуо. Другими словами, скорее всего, нашим предкам снились страшные сны об охоте или сражениях. Сегодня нам накануне важной встречи снится нападение — так мозг готовится к волнению, и мы ничего не можем с этим поделать.

«В течение двадцати лет после смерти жены он видел сны о том, как расстается с любовью всей своей жизни. Тут и без психоаналитика ясно, что он попросту по ней скучает»

Недостатки этой теории заключаются в том, что не все плохие сны сводятся к разнообразным сценариям погони и нападения. Возьмем, например, сны мужчины по имени Эд, который вел специальный дневник сновидений о своей жене Мэри в течение двадцати двух лет после ее смерти. Она умерла от рака яичников. Когда Эд видел ее во сне, сюжет всегда был одинаковым: счастливые молодожены Эд и Мэри занимаются вдвоем каким-то делом, но внезапно их разделяет. Иногда его видения напоминали кино. Например, в одном сне Эд видит Мэри на противоположной стороне дороги; она сидит в машине, но он не знает, как до нее добраться. Иногда в снах Эда в обыденную жизнь проникают какие-то нелепости — например, Эд и Мэри случайно натыкаются на актера Джерри Сайнфелда и спрашивают у него дорогу. Не успевает Эд оглянуться, как Сайнфелд уходит вместе с Мэри, и муж остается один. Печальный, он идет вдоль здания, а земля под его ногами превращается в болото. По отдельности все элементы узнаваемы и связаны с повседневностью. Но если соединить их, то не прослеживается ясная и реально существующая опасность, к которой разум Эда мог бы его готовить.

Я могу в деталях рассказать сон Эда благодаря Уильяму Домхоффу, профессору Калифорнийского университета, который, как и Калвин Холл, собирал свидетельства о снах. В начале 1990-х он открыл ученым доступ к этим сведениям. Прочитав бесчисленное количество записей, Домхофф понял, что большинство людей видят такие же сны, как и Эд, то есть в них фигурируют одни персонажи и годами повторяются одни и те же ситуации. По словам Домхоффа, сюжеты снов могут многое сказать о переживаниях человека, и для этого необязательно обращаться к теории Фрейда о толковании символов. Взять хотя бы Эда. В течение двадцати лет после смерти жены он видел сны о том, как расстается с любовью всей своей жизни. Тут и без психоаналитика ясно, что он попросту по ней скучает.

— По современным меркам все заявления Фрейда неверны, — сказал Домхофф, погружая ложечку в замороженный йогурт. — Если посмотреть на сны, хорошенько их проанализировать, то станет ясно, что там все на поверхности, очень просто и понятно. И никакие символы не нужны, — продолжил он. — Фрейдисты зацепились за идею скрытых смыслов. Но их толкования были верны только потому, что мы все пользуемся образным языком и метафорами.

В качестве примера он предложил мне представить незатейливый сон. Например, тебе снится, что ты идешь по мосту к острову, но вдруг мост начинает трястись, и ты бежишь обратно. Как, по-твоему, что символизировал мост? Тебе знакома система метафор. Вспомним хотя бы пословицу: «не говори “гоп”, пока не перепрыгнешь». Ведь мост — это переход. Я бы сказал, что ты в середине какого-то пути. Но в жизни мы все в середине какого-то пути. Я мог бы сказать: твой сон означает, что ты боишься сделать следующий шаг. Ты хочешь стоять на твердой земле, а не идти к неизвестному острову. Все это логично, ведь я исхожу из предположения, что сон — это метафора, и я даю метафорическое толкование. В целом оно правильно. Если я буду знать о тебе еще что-то, то смогу интерпретировать сон точнее. Можно предположить, что остров — это книга, которую ты пишешь и собираешься издать. У меня получается очень правдоподобное толкование. Хотя на самом деле я все лишь угадываю при помощи нескольких подсказок.

Однако если изучить несколько снов одного человека, станет ясно, что разум редко прибегает к метафорам. Наоборот, образы и места из снов знакомы нам в реальности. Если женщине снится, что она идет по мосту, то, скорее всего, она постоянно ходит по нему на работу или видит из окна. Маловероятно, что ее мозг решил показать ее переживания через метафорические образы. Фрейд, напротив, думал, что в снах скрыт глубокий смысл. В «Толковании сновидений» он писал: «Сновидение оказывается зачастую наиболее глубокомысленным там, где оно кажется наиболее абсурдным», потому что тогда в нем больше символов, которые нужно разгадать.

Я спросил Домхоффа, как могут отражаться наши повседневные заботы в бессмысленных снах о том, что ты летаешь или оказываешься запертым в странной комнате.

Он ответил, рассказав историю. Одна женщина (взяв псевдонимом Мелора) прислала ему описания своих снов. Домхофф и Холл настаивали на том, чтобы люди меняли свои имена, прежде чем послать им записи о своих снах. Для тех, кто не знает, поясню: Мелора — имя персонажа одного из эпизодов «Звездного пути», знаменитого в 1990-х годах телесериала. Эта женщина выбрала себе такой псевдоним, потому что обожала научную фантастику. Помимо того она стала одинокой матерью, пережив развод. В большей части сновидений она занималась ребенком или проводила время с бывшим мужем, они либо гуляли, либо отдыхали в доме ее родителей. Но изредка во сне она оказывалась в космосе. «Естественно, иногда с ней происходили какие-то невероятные приключения, из-за того что она читала много научной фантастики», — сказал Домхофф. «Звездный путь» был такой же частью ее жизни, как работа и семья, поэтому он тоже проявлялся в ее снах. По словам Домхоффа, бесполезно пытаться понять, почему в одном ее сне действие происходит на борту космического корабля, а в другом — в ее рабочем кабинете. Но в контексте сотни других ее снов эти межгалактические видения говорят о том, что научная фантастика имеет для нее большое значение. Мы видим во сне то, что нам небезразлично.

«В снах разум сочетает новую волнующую информацию с уже знакомым, чтобы от этого она казалась менее неожиданной и пугающей»

Вряд ли Домхофф согласится с тем, что наши сны обладают скрытым смыслом или эволюционными условностями. Сны — это всего-навсего «побочные продукты нашего мышления и автобиографической памяти», — подвел он итог. По его мнению, нам снится что-то плохое просто потому, что мы постоянно о беспокоимся. Вы можете легко в этом убедиться, когда меняете работу. Скорее всего, в первую неделю центральное место в ваших снах займут ваши новые коллеги, новый маршрут или новые обязанности. В большинстве снов вы будете каким-то образом разочаровывать себя либо окружающих. Школьники в первую неделю учебы часто видят сны о том, как теряются по пути в свой класс, а официантам снится, что они роняют подносы или разливают вино на рубашку посетителя. «Сны — это самые пессимистичные сценарии, которые мы ежедневно прокручиваем у себя в голове, — считает Домхофф. — Мы берем все эти «если бы да кабы» и раздуваем их до невероятных размеров». Как бы то ни было, именно так наш разум поступает со всеми проблемами. Наш мозг просто берет все эти накопившиеся тревоги и развивает их, потому что посреди ночи ему больше нечем заняться.

Эрнст Хартман, преподаватель медицинской школы Университета Тафтса, согласен с Домхоффом в том, что содержание наших снов имеет значение, но с одной оговоркой. Хартман считает сны формой внутренней ночной терапии. По его словам, в снах разум сочетает новую волнующую информацию с уже знакомым, чтобы от этого она казалась менее неожиданной и пугающей. В своей теории об уравновешенном пещерном человеке (такое антинаучное название придумал я сам) Хартман утверждает, будто первобытные люди получали множество эмоциональных травм: они видели, как звери пронзали острыми бивнями их друзей или как те проваливались под лед и тонули (иными словами то, что сейчас происходит довольно редко). В долгосрочной перспективе больше шансов выжить было у тех, кто мог восстановить эмоциональный баланс после сильного потрясения, а не у тех, кто бесконечно прокручивал в голове тяжелые впечатления.