Новорожденный рвотный рефлекс во сне

Возраст-зависимые проявления неврозов у детей

М.Ю. Бобылова, невролог, ассистент кафедры детской неврологии ГОУ ВПО «Российский государственный медицинский университет» Росздрава, канд. мед. наук

Неврозы у детей проявляются совершенно иначе, чем у взрослых. Причем для каждого возрастного периода характерна определенная клиническая картина неврозов. Проявления невроза зависят от возраста, когда ребенок перенес стресс, и степени воздействия стрессового фактора.

В раннем детстве многие симптомы эмоциональных расстройств практически неотделимы от соматических нарушений. В.Е. Каган (1985) подчеркнул, что чем менее зрел организм, тем менее дифференцированы и более генерализованы его реакции, тем более при стрессе нарушаются функции внутренних органов. В.В. Ковалев (1985) выделил несколько уровней психоневрологического реагирования детей и подростков:

Дети раннего возраста и дошкольники, реагируя на стрессовые факторы, трансформируют психические нарушения в заболевания внутренних органов и двигательные расстройства. Физиологической основой этой трансформации является вегетативная нервная система, обеспечивающая гомеостатическое регулирование всех органов и систем. Именно нарушение гомеостаза с преобладанием тонуса одного из отделов – симпатического или парасимпатического – ведет к нарушению функционирования одной или нескольких систем организма. Возможность развития соматоформных проявлений неврозов связана с формированием у ребенка эмоций и самосознания.

Развитие сознания

Самосознание – совокупность всех представлений о себе, полученных в результате критического взгляда на себя, свои поступки, образ жизни и т.п. Дети первых месяцев жизни не способны выделять себя из окружающего мира. В ходе общения со взрослыми малыши начинают понимать, что они – единственные в своем роде существа. Осознание своего тела приходит в 3–8 месяцев, подражание людям и изучение норм поведения начинается примерно с 6 месяцев. Выражение отношения к другим людям наступает у ребенка с 7–8 месяцев. Внешний образ (узнает себя в зеркале, на фотографии) формируется у крохи с 8 месяцев. Проявление своего отношения к чему-либо в «сознательных эмоциях» – гордости, вины, стыда, смущения – появляется после года. О своих физических особенностях малыш знает примерно с 18 месяцев. Ориентация на социальные нормы в поведении, понимание и освоение половых ролей, «собственничество», элементы саморегуляции (самоинструктирование, самопоощрение, самопорицание) появляется у ребенка около 2 лет.

В период с 2 до 6 лет ребенок стремится освободиться от полной зависимости от взрослых. Необычайно настойчивой становится познавательная деятельность крохи. К 3 годам многие дети располагают представлениями о своих возможностях. Дети старше 4 лет хорошо знают, что в зависимости от пола к человеку предъявляются разные требования. Пятилетние дети способны управлять своим поведением в соответствии с ситуациями, воспринимают себя членами социальной группы. В период с 6 до 11 лет у ребенка формируется представление личности о внешности, о степени эстетичности телосложения, а также самооценка. Самооценка – компонент самосознания, включающий наряду со знаниями о себе оценку своих физических характеристик, способностей, нравственных качеств и поступков.

Развитие эмоций

Развитие эмоций в онтогенезе проходит ряд стадий в соответствии с общими закономерностями развития психики. До года ребенок выражает эмоции при помощи крика, который имеет определенную эмоциональную окраску. У новорожденного крик негативно интонирован. С 2–3 месяцев ребенок способен эмоционально реагировать на эмоциональное состояние матери. С 4–5 месяцев появляются эмоционально окрашенные движения, с 5–б месяцев – радость, с 7–8 месяцев – спокойное состояние неудовольствия. К концу первого года ребенок способен утешать расстроенную мать. На втором году жизни у малыша формируется эмоциональная реакция на похвалу, отрицательные эмоции выражаются не только криком – он топает ногами, дерется, кусается. В этом возрасте ребенок легко перенимает отрицательное эмоциональное состояние другого человека, поэтому, если в яслях заплакал один малыш, начинают плакать все остальные.

В период от 2 до 6 лет эмоции носят бурный, но нестойкий характер, ребенок быстро переходит от одного эмоционального состояния к другому; его легко испугать, рассердить, но легко и заинтересовать, вызвать удовольствие и радость. Ребенок трехлетнего возраста действует под влиянием возникших в данный момент чувств и желаний, которые неустойчивы, но очень сильны. Он может плакать, кричать, хлопать в ладоши, визжать, кусаться и т.д. К концу третьего года жизни у крохи появляется чувство юмора. В период от 2 до 4 лет у ребенка начинают формироваться моральные переживания – «что такое хорошо и что такое плохо». Пятилетний ребенок способен воспроизвести переживания других людей и связать их с определенными действиями, что проявляется в ролевых играх. В этом возрасте дети очень рады совместной деятельности с родителями, способны резко реагировать на разлад в семье, ссоры. У детей может возникнуть чувство ревности, гордости и самоуважения, появляется эгоизм. Крайне выражены в этом возрасте чувства удивления и любознательности. Начинается становление и социальных эмоций – переживания ребенком своего отношения к окружающим людям, которые формируются в системе межличностных отношений.

В младшем школьном возрасте (6–11 лет) происходит дальнейшее развитие эмоциональной выразительности, интонаций, оттенков мимики. У ребенка формируется система личных отношений в классе.

В подростковом (11–17 лет) и более старшем возрасте продолжается развитие социальных эмоций с интенсивным ростом социально ценных побуждений и переживаний. Подросток острее испытывает сочувствие при виде горя других людей, ему свойственно стремление бескорыстно отказаться от чего-то ценного ради другого человека. При переходе от подросткового к юношескому возрасту самопознание теряет свою эмоциональную напряженность и существует уже на более спокойном эмоциональном фоне.

Нарушение нормального становления эмоций и сознания у детей, особенно раннего возраста, проявляется заболеваниями внутренних органов. Это явление получило название соматизация. Предрасположенность к соматизации связана с особенностями воспитания в семье, с тем, каких болезней у себя и ребенка опасаются взрослые, при каком заболевании крохи взрослые больше волнуются. При этом физическое неблагополучие ребенка приобретает двойственный характер. С одной стороны – это рефлекторное отражение его эмоций внутренними органами, а с другой – привлечение внимания взрослых и возможность манипулировать ими.

Виды соматизации у детей

От 0 до 3 лет

соматовегетативные проявления

Аффективно-респираторные приступы могут начинаться у детей на первом месяце жизни. Они провоцируются резкой сменой окружающей среды, например внезапным погружением в воду при купании или испугом. Ребенок кричит, «закатывается», у него напрягаются мышцы-разгибатели шеи, выгибается туловище. От крика синеет носогубный треугольник, и на высоте крика внезапно происходит задержка дыхания на вдохе, кожа синеет. Через несколько секунд ребенок приходит в себя, дыхание становится регулярным.

Нарушения кормления. Дети плохо берут грудь, беспокоятся во время кормления, отказываются от груди. Чаще это защитная реакция на неприятные ощущения, возникающие во время кормления, например чувство боли при неврогенном пилороспазме, повышенном газообразовании. Негативные ощущения прочно ассоциируются с актом сосания по типу отрицательного условного рефлекса. В дальнейшем закрепляются срыгивания, а при наличии функционального пилороспазма бывает рвота.

Нарушение сна выражается в длительном засыпании, частом спонтанном пробуждении, раннем пробуждении, крике, вздрагивании при тихих звуках, стереотипных движениях во сне (качание головой, сосание пальца и др.), сонливости или возбуждении в течение дня, иногда полной инверсии сна и бодрствования. Нарушение сна возникает после неприятного раздражителя: неудобное положение в кроватке, перегрев или охлаждение, боли в животе, чрезмерный свет или темнота и т.п. Нарушение сна быстро закрепляется по типу условного рефлекса на длительное время и усиливается после перенесенных заболеваний.

На втором году жизни у детей могут возникать устрашающие сновидения, эпизоды приступов ночных страхов. Ребенок, не просыпаясь полностью, начинает кричать, вскакивать в кровати. По выражению лица и отдельным высказываниям крохи можно заключить, что он видит что-то страшное. В этом состоянии он не узнает близких, плохо ориентируется в окружающей обстановке. Ночные страхи по типу упрочившейся условной связи нередко сохраняются в течение длительного времени.

Дневные страхи (страх чужих лиц, новых игрушек и т.д.) возникают под влиянием экзогенных факторов – физических и психических. Например, после вакцинации ребенок долго боится врачей.

Желудочно-кишечные расстройства. Склонность к жидкому стулу связана с повышенной возбудимостью кишечной стенки, приводящей к усилению перистальтики кишечника под влиянием даже незначительных раздражителей. Поносы нередко чередуются с запорами. Нарушения со стороны кишечника легко возникают под влиянием различных психогенных факторов по типу условной связи. Так, склонность к привычным запорам может возникнуть, если ребенок под влиянием эмоции страха однажды задержал акт дефекации. Особенно легко запоры или недержание кала возникают в новой для детей обстановке. При исследованиях кала патология не обнаруживается. Однако при длительных запорах, которые приводят к вторичным нарушениям моторики и флоры кишечника, в анализах кала могут быть выявлены патологические изменения.

Нарушение аппетита, расстройства жевания и глотания. Дети отказываются от твердой пищи, медленно жуют, пережеванную пищу долго держат во рту. Зачастую это обусловлено страхом глотания, развившимся в связи с какими-либо неприятными ощущениями в процессе кормления (очень горячая или холодная пища, боль в горле, насильственное кормление).

С нервной анорексией тесно связана привычная рвота. Дети отказываются от глотания густой или твердой пищи, при кормлении жидкой пищей у них появляется рвота, особенно если в пищу попадал комочек или пенка. Иногда привычная рвота возникает при виде пищи. Рвотный рефлекс формируется с чрезвычайной быстротой. Бывает достаточно однократной рвоты, чтобы все раздражители, действующие на ребенка в данный момент (вид и запах пищи, окружающие предметы, слова), образовали связь с рвотным центром. Особенно легко закрепляется рвотный рефлекс после соматических заболеваний, во время которых наблюдалась рвота.

Избирательность в еде. Дети отдают предпочтение жидкой пище и отказываются от твердой. Некоторые боятся новых блюд или стремятся к поеданию несъедобного (уголь, известь, песок).

Функциональные сосудистые расстройства выражаются в быстрых колебаниях сосудистого тонуса (побледнение или покраснение кожных покровов, преходящие приступы цианоза, мраморность кожи). Дети, имеющие такие проявления, плохо приспосабливаются к изменениям погоды. В периоды понижения барометрического давления, повышенной влажности воздуха, сильных ветров все жалобы усиливаются, появляется раздражительность, капризность.

Гипертермия. После перенесенной острой вирусной инфекции у детей, подверженных неврозам, может длительное время (1–2 месяца) сохраняться субфебрильная температура, повышенная утомляемость.

От 3 до 7 лет

психомоторные проявления

Неврозы, приобретенные в этом возрасте, характеризуются нарушением двигательной активности. Дети гиперактивны, не могут спокойно заниматься одной деятельностью. Следствием этого является высокая утомляемость и истощаемость, низкая устойчивость внимания.

В возрасте от 3 до 7 лет у детей впервые могут появляться невротические тики. Тики в 4 раза чаще возникают у мальчиков, а в общей популяции они встречаются у 7–13% детей. Ребенок начинает моргать, гримасничать, высовывать язык, пожимать плечами и т.д. Эти движения носят непроизвольный характер, усиливаются при волнении. Если не привлекать внимание ребенка к этим движениям, тики через некоторое время исчезают. Если же ребенок «узнал» о своих тиках, у него развивается вторичная невротизация, основанная на беспокойстве за свою внешность и возможные насмешки со стороны сверстников.

Заикание – нарушение ритма, темпа и плавности речи, связанное со спазмом мышц, участвующихв речевом акте. Переходящее заикание наблюдается у 4% детей, а стойкое – у 1%. Заикание чаще встречается у мальчиков. Возникает в возрасте от 3 до 5 лет, когда происходит значительное усложнение фразовой речи, связанное с формированием мышления. Происхождение заикания связывают с неблагоприятным речевым климатом в семье – перегрузка информацией, попытки форсировать развитие речи, чрезмерная требовательность к речи и т.д. Спустя некоторое время после появления заикания у ребенка закрепляется негативное отношение к собственному дефекту. Позднее, в школьном возрасте, и особенно у подростков, возникает логофобия (дети стесняются говорить).

Нарушения сна. Предрасполагающим фактором служат возбуждающие события перед сном – приход родителей с работы, ссора родителей, просмотр телевизора или игра на компьютере и т.д. Ребенок долго не может заснуть, часто пробуждается, его беспокоят устрашающие сновидения.

Нередко возникают снохождение и сноговорение. Нарушения сна сочетаются с различными страхами (темноты, одиночества и т.д.), патологическими привычками (сосание пальца, накручивание волос и пр.), навязчивыми ритуалами (многократное пожелание спокойной ночи, повторные просьбы к родителям).

Невротический энурез – непроизвольное мочеиспускание во время ночного сна. Энурез рассматривается как патологическое явление после 4–5 лет, так как в более раннем возрасте недержание мочи во сне является физиологическим и связано с незрелостью механизмов регуляции мочеиспускания. Распространенность энуреза у детей составляет 10%. Чаще встречается у мальчиков. Невротический энурез возникает после более или менее длительного периода сформированных навыков опрятности.

Невротический энкопрез – непроизвольное выделение кала при отсутствии заболеваний нижнего отдела кишечника или сфинктера анального отверстия. Появление энкопреза характерно для длительного и тяжелого невроза в результате нарушений взаимоотношений между матерью и ребенком, наличия длительного внутрисемейного конфликта, чрезмерно строгих требований к ребенку. Как правило, ребенок не испытывает позыва к дефекации, вначале не замечает испражнения. Обычно дети болезненно реагируют на свой недостаток, стараются спрятать от родителей испачканное белье.

От 7 до 11 лет

аффективные проявления

У детей от 7 до 11 лет самым частым проявлением невроза является головная боль. Дети жалуются на головную боль и головокружение, при которых они чувствуют сердцебиение, тошноту, затруднение дыхания или глотания. Реже возникают немотивированные жалобы на боль в груди, спине, ногах, руках, сердце. Зачастую во время осмотра ребенка обращают на себя внимание депрессивные особенности его мимики (печальное, безучастное лицо), характерная осанка (опущенные плечи, сутулость), замедленность движений, вялость, безынициативность, необщительность, агрессивность. При этом ни сам ребенок, ни его родители не замечают нарушения настроения.

Другими проявлениями невроза у детей этой возрастной группы являются частые соматические болезни различной степени выраженности с нарушением пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной деятельности, выделительной функций, терморегуляции, а также хроническая боль.

С 11 до 17 лет

эмоционально-идеаторные проявления

В подростковом возрасте на первый план в клинической картине невротических расстройств выходят нарушения поведения, навязчивости. Еще до собственно клинических проявлений, в младшем возрасте, у этой группы пациентов появляются психопатологические расстройства (страхи, опасения за свое здоровье, навязчивые действия, ритуалы). Так, на ранних этапах формирования расстройств пищевого поведения ведущее место занимает страх перед едой, чувство тяжести и болезненные ощущения после еды, в результате чего пациенты ограничивают себя в еде, принимают слабительные. При прогрессировании симптоматики происходит нарастание дефицита массы тела вплоть до кахексии, обсессивно-фобические расстройства (страхи, ритуалы) приобретают большую выраженность, что утяжеляет клиническую картину, затрудняет лечение и реабилитацию больных нервной анорексией.

Кроме того, юношеский возраст характеризуется резким увеличением депрессивных дебютов, что обусловлено влиянием пубертатного периода, выступающего в качестве специфического стрессорного фактора. Отсутствие адекватных способов контроля и овладения своими эмоциями у части подростков проявляется в виде импульсивности, склонности к немедленному выражению вовне своих чувств и побуждений, ведущих к асоциальному поведению.

Таким образом, понимание того, как может реагировать детский организм на стрессовые факторы в зависимости от возраста, является ключевым моментом в профилактике и устранении соматоформных проявлений неврозов у детей.

Рвота у новорожденного

Позывы к рвоте у новорожденного — тревожный симптом, который нельзя оставлять без внимания. Они могут быть следствием случайного заглатывания малышом мелкого предмета, интоксикации, острого аппендицита, кишечной непроходимости или других заболеваний. Самая безобидная причина того, что ребенка вырвало, — переедание.

Физиологические причины рвоты

Иногда рвота — кратковременное явление, которое не связано с патологией или болезнями. Какие могут быть причины того, что здорового новорожденного вырвало:

Если малыш чувствует себя хорошо, нужно помочь ему успокоиться и дать попить теплой кипяченой воды. Уложите ребенка спать на бочок. Малыш расслабится, содержимое желудка переместится в кишечник, и рвотные приступы не повторятся. Старайтесь не купать малыша, не трясти сразу после еды. Следите за объемом пищи, которую он получает, чтобы исключить переедание.

Введение новой смеси тоже может стать причиной рвоты. Обратитесь к педиатру, чтобы убедиться, что нет других причин. Врач поможет вам подобрать другое питание, которое подойдет для вашего ребенка.

Иногда деток тошнит после долгого плача, например, мама уходила, и малыш очень соскучился или проголодался. Если других тревожных симптомов нет, как можно быстрее успокойте крошку, покачайте, покормите, спойте ласковую песенку. Если рвота повторится позже, нужно вызвать педиатра.

Симптомы и возможные причины рвоты

Чаще всего рвота — это сигнал заболеваний, определить которые можно по дополнительным симптомам.

Отравление или кишечные инфекции

Симптомы отравления и кишечной инфекции очень схожи: новорожденного тошнит, у него изменяется стул, болит животик и повышается температура. Ребенку нужно давать постоянно пить водичку, чтобы не наступило обезвоживание. При любом из этих состояний нужно срочно вызывать врача.

Сотрясение мозга

Малыши очень подвижны, если ребенок стукнулся головой или упал, нужно срочно вызывать скорую помощь. Сотрясение мозга сопровождается рвотой, плачем, временной потерей сознания, бледностью, сонливостью, нарушением координации движений.

Инородное тело

Проглатывание мелкого предмета тоже может вызывать рвотные позывы без рвоты у новорожденных. У малыша может начаться обильное слюнотечение, проблемы с дыханием, его может стошнить со слизью и кровью в рвотных массах. При подозрении на проглатывание малышом какого-нибудь предмета вызывайте скорую помощь.

Аппендицит

Это явление встречается редко у новорожденных. Если воспалился аппендицит, у малыша очень болит животик, при поглаживании или прощупывании боль и плач усиливаются. Наблюдается тошнота, слабость, беспокойное поведение. Воспаление аппендицита у грудничков опасно для жизни, нужно срочно вызывать скорую помощь.

Аллергическая реакция, непереносимость продуктов

Если у ребенка непереносимость определенных продуктов или аллергия на них, рвота сопровождается поносом, высыпаниями на коже, малыш капризничает, неспокоен. С такими симптомами нужно обращаться к педиатру и аллергологу.

Острые инфекции

ОРВИ, пиелонефрит, пневмония могут провоцировать рвотный рефлекс без рвоты у новорожденного от сильных приступов кашля и общей слабости. При высокой температуре, болях в горле, кашле нужно вызывать педиатра на дом для осмотра ребенка и назначения соответствующего лечения.

Кишечная непроходимость

Это опасное заболевание. Оно может быть врожденным или приобретенным. Сопровождается сильным вздутием живота, в рвоте наблюдаются примеси желчи. Малыш сильно плачет, стул изменяется до состояния красного желе. Кормление прекращают и срочно обращаются за медицинской помощью — заболевание опасно для жизни.

Врожденные патологии пищеварительной системы

Врожденные патологии приводят к серьезным проблемам с пищеварением. Если заметили, что ребенок беспокоен во время кормления, у него нарушен стул, вздутый животик, он плохо набирает массу или теряет ее, обратитесь к врачу. Нужно пройти обследование ЖКТ и сдать дополнительные анализы.

Неврологические расстройства

Основные причины рвотного рефлекса без рвоты у новорожденного — неврологические расстройства. Они встречаются чаще всего у недоношенных малышей, у деток с недобором веса. Причиной таких расстройств могут быть родовые травмы, асфиксия или гипоксия плода. При таких патологиях рвотные рефлексы сопровождаются гиперактивностью, тремором подбородка, косоглазием, судорогами. Нужно обращаться к неврологу и проходить стационарное лечение.

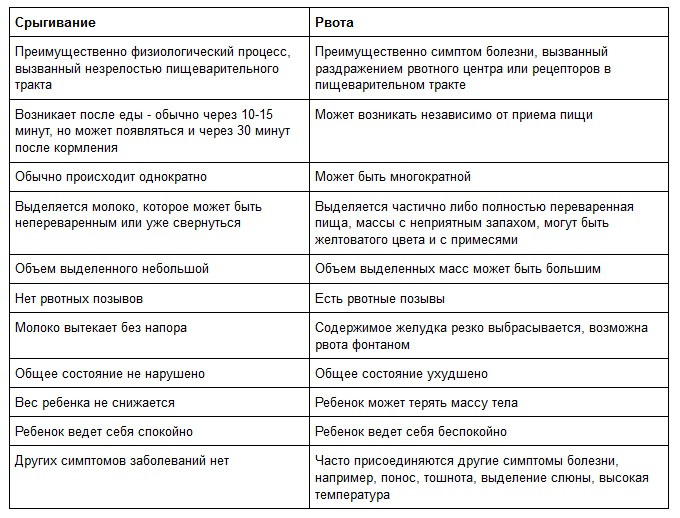

Как отличить рвоту от срыгивания

Срыгивание — это естественный процесс. Ребенок срыгивает через несколько минут после кормления. Оно не опасно, это нормальный физиологический процесс. Если малышу попало в животик большое количество воздуха (наглотался во время еды), то после срыгивания дискомфорт проходит, ему сразу становится легче.

Рвота — это результат рефлекторного сокращения мышц брюшной полости и диафрагмы, она сопровождается учащенным дыханием, обильным слюноотделением.

Основные отличия рвоты от срыгивания:

Чем опасна рвота

Рвота — это защитный рефлекс организма. Так он избавляется от инородных тел, выводит токсины, микроорганизмы, избыток пищи. Чаще всего рвота — симптом заболеваний, опасных для малыша:

Если малыша вырвало, внимательно наблюдайте за его состоянием и самочувствием. Убедитесь, что это не срыгивание. Если есть сомнения, лучше все равно вызвать врача, а не дожидаться более серьезных симптомов.

В каких ситуациях вызывать врача

Всегда лучше перестраховаться и вызвать врача, если вы не уверены в здоровье малыша. В каких случаях обязательно нужно обращаться за медицинской помощью:

Лечение

Главная опасность приступов рвоты — обезвоживание. Нужно срочно вызывать врача, чтобы он установил причину рвоты и назначил соответствующее лечение. Также врач назначает растворы электролитов, которыми нужно восполнять потерянную организмом жидкость.

Что делать в ожидании врача

Что давать пить малышу

Чтобы не допустить обезвоживания, давайте ребенку больше жидкости. Лучше всего прикладывать почаще малыша к груди. Если врач уже подсказал, какие аптечные растворы электролитов можно использовать, применяйте их. Если таких назначений нет, можно сделать раствор самостоятельно. Как приготовить:

Все тщательно перемешать, хранить в холодильнике не больше суток. Давать ребенку по несколько миллилитров каждые пять-десять минут. Для этого возьмите шприц, снимите с него и уберите подальше наконечник с иглой и аккуратно выдавливайте таким безобидным поршнем жидкость малышу в ротик.

Признаки того, что лечение не помогает

Иногда после назначения врачом лечения ситуация не нормализуется или даже ухудшается. Внимательно наблюдайте за самочувствием ребенка. Нужно повторно вызывать врача и менять схему лечения, если:

Не оставляйте без внимания признаки недомогания у малыша. Вызывайте врача, следуйте назначенному лечению. Отслеживайте, как изменяется состояние ребенка. При своевременном лечении малыши быстро идут на поправку и восстанавливаются после болезней.

Симптом, сбивающий с толку – ребенок кашляет и его рвет

При каких болезнях развиваются приступы кашля

Возможны 2 варианта кашля – сухой и влажный, т. е. без и с выделением мокроты. Оба способны приводить к рвоте, оба наблюдаются при наиболее распространенных заболеваниях респираторной системы. Они могут вызываться вирусами или бактериями, реже – носят аллергический характер.

Сухая форма кашля наблюдается при таких заболеваниях:

К сухому кашлю нередко приводит проникновение в органы дыхания пыли, газа или гари, повышенная температура окружающей среды, вызывающая пересыхание слизистой оболочки и постоянное чувство першения в глотке.

В возрасте до 3-4 лет нередко сухая форма кашля развивается в случае попадания в органы дыхания посторонних предметов. В такой ситуации кашель появляется резко, не проходит со временем, носит мучительный характер. Чаще всего вдыхаются мелкие игрушечные детали, скорлупа от орехов, семечки, хлебные крошки.

Попадание в дыхательный тракт инородных тел – угрожающее жизни состояние. Оно требует срочной медицинской помощи.

Попадание в дыхательный тракт инородных тел – угрожающее жизни состояние. Оно требует срочной медицинской помощи.

Причины развития влажного кашля:

У новорожденных и младенцев кашель вплоть до рвоты может провоцироваться скоплением соплей. Поскольку в этом возрасте ребенок не способен самостоятельно сморкаться или заглатывать носовую слизь, она свободно стекает по стенкам носоглотки, чем вызывает раздражение рецепторов на ней и на корне языка. В результате реализуется второй механизм развития рвоты.

Что делать родителям

Принципы лечения кашлевых приступов определяются причинами их возникновения.

В терапию включают препараты, действие которых направлено на устранение основного заболевания, купирование кашля и рвотных позывов.

Как снять спазм и остановить рвоту, пока едет врач

Если кашлевой приступ у ребенка сопровождается рвотой, нужно вызвать на дом врача. До его приезда следует оказать первую помощь при сильном кашле:

До прибытия врача необходимо наблюдать за состоянием ребенка на случай повторного приступа. Не стоит давать противокашлевые или отхаркивающие лекарства, так как это может повлиять на симптомы заболевания и затруднить постановку диагноза.

Лекарства из аптеки

Маленькие дети не способны откашливать мокроту из-за недостаточного развития брюшных и межреберных мышц. Чтобы улучшить самочувствие и предотвратить рвоту у ребенка, врач назначает такие средства:

Чтобы устранить влажный кашель у детей от 2 лет, назначают лекарства, отхаркивающего, муколитического и бронхолитического действия:

Если кашель сопровождается температурой, прибегают к холодным ингаляциям небулайзером. Для устранения симптомов простудных заболеваний используют растворные лекарства – Фурацилин, Мирамистин, Хлорофиллипт и т.д.

Народные средства

Средства альтернативной медицины не хуже аптечных сиропов справляются со спастическим кашлем у детей. Чтобы ускорить отхаркивание мокроты, используют:

Паровые ингаляции с минеральной водой не менее эффективны в лечении приступообразного кашля с рвотой. Чтобы облегчить отхождение слизи, процедуру совершают 3 раза в день за 30 минут до еды. При лечении маленьких детей воду нагревают до 40°C.

Особенности ухода

Если у ребенка возникают кашлевые приступы с рвотой, необходимо обеспечить ему полноценный уход.

такой кашель раздражает слизистую пищевода, доставляет ребенку страдания, может стать причиной нарушения пищевого поведения. Потому реагировать нужно своевременно: снять приступ, выявить причину, начать адекватное комплексное лечение.

Чтобы предотвратить обострение симптомов, следует:

Чтобы снизить риск повторного появления кашля, необходимо регулярно совершать влажную уборку в доме. Прием витаминно-минеральных комплексов и иммуностимуляторов предупреждает рецидивы заболевания.

У ребенка ночью кашель до рвоты

Если ребенок по ночам кашляет и рвет слизью, то необходимо исключить у него бронхиальную астму, острый ларингит и ГЭРБ.

Бронхиальная астма всегда протекает с приступами кашля с мокротой, одышкой, дистанционными хрипами и принятием ребенком вынужденного положения. Из-за особенностей иннервации довольно часто встречаются именно ночные приступы, когда активируется блуждающий нерв.

При остром ларингите микроорганизм, взывающий заболевание, провоцирует появление отека слизистой гортани. Это проявляется одышкой с затрудненным вдохом, продуктивным грубым кашлем, иногда до тошноты, осиплостью голоса, больной может пожаловать на то, что у него першит в горле.

В случае с ГЭРБ, поскольку малыш во сне принимает горизонтальное положение, происходит заброс желудочного содержимого в полость пищевода и рта, вызывая кашель и рвотный рефлекс.

У грудничка кашель до рвоты

У детей до года срыгивания не являются редкостью из-за морфофункциональной незрелости пищеварительной системы, неправильного кормления.

Аэрофагия (заглатывание большого количества воздуха) во время вскармливания грудью или через бутылочку легко провоцирует появление у малыша закашливания и необильной рвоты.

Во время прорезывания зубов рефлекторно продуцируется огромное количество слизи, которая попадает в бронхи, раздражая их, а также скапливается в полости рта.

Это нередко выступает провоцирующим фактором для рвоты с кашлем без признаков инфекционного процесса в организме грудничка.

У грудных детей при ОРВИ практически всегда есть мокрый кашель и насморк. Таким образом, когда сопли стекают по задней стенке глотки (постназальный затек) у ребенка появляется сильный кашель, который иногда доходит до рвоты слизью.

В ряде случаев наличие такого симптома говорит о прогрессировании гидроцефального синдрома, внутриутробной инфекции и гипоксии, неопластических процессов в головном мозге (однако на первый план всегда выходят очаговая и общеневрологическая симптоматика).

Как помочь ребенку во время приступов кашля до рвоты

Отхождение рвоты во время приступа обычно облегчает состояние больных детей. Поэтому при выделении слизи необходимо помочь малышу от нее освободиться. При этом родители не должны делать резких движений и нервничать. Волнение взрослых пугает ребенка, что вызывает у него новые спазмы горла.

Первая помощь после отделения мокроты:

Если у малыша нет температуры, вынесите его на свежий воздух (веранду, балкон).

Срочно вызывайте врача при появлении следующих симптомов:

В этом случае нельзя самостоятельно делать искусственное дыхание, давать лекарство, проводить другие лечебные процедуры.

Если ребенок кашляет до рвоты: как снять приступ?

В том случае, если ребенок закашливается до рвоты, не стоит ожидать спонтанного улучшения его состояния, а рекомендуется оказать помощь. Ее характер, в первую очередь, будет завесить от патологии, которая вызывает симптом.

Если рефлекс провоцирует сухой кашель вследствие ОРВИ, бронхита, коклюша, то рекомендуется использовать противокашлевые препараты периферического или центрального воздействия (Кодеин, Стоптуссин, Омнитус). Источник: nasmorkam.net Избавиться от неприятного симптома помогут: регулярные прогулки на свежем воздухе, проветривания и увлажнение помещения. В ряде случаев применяют инъекции со спазмолитическими препаратами (Но-шпа, Папаверина гидрохлорид).

При бронхите снять приступ могут помочь ингаляции (использовать можно только после прекращения рвоты) с бронхолитиками, физиологическим раствором, ингаляционными кортикостероидами.

При наличии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни нередко встречаются жалобы о том, что от кашля ребенка вырвало. Чаще всего это происходит ночью, когда больной в течение длительного времени находится в горизонтальном положении.

Из-за слабости нижнего пищеводного сфинктера происходит обратный заброс содержимого желудка в просвет пищевода, что вызывает кашлевой и рвотный рефлексы. Кроме того, ребенка тошнит, он жалуется на отрыжку, боли в животе и неприятный привкус во рту.

Для того, чтобы в данном случае облегчить состояние малышу, необходимо приподнять его головной конец кровати на 15-20⁰, при наличии – дать прокинетик (домперидон), запретить принимать пищу незадолго до сна.

Если же ребенок мучительно кашляет до тошноты, можно внутримышечно ввести возрастную дозу Церукала или Метоклопрамида.