Обращение к князьям сон князя

Обращение к князьям сон князя

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Как раньше было принято обращаться к собеседнику?

Дворянский этикет. Обращения в дворянской среде должны были строго соответствовать чину, званию и происхождению лица, к которому обращались. Обращения эти строго соотносились с «Табелью о рангах» (она почти без изменений действовала до 1917 года). К титулованным особам (великий князь, князь, граф, герцог, барон) обращались согласно титулу: Ваше Высочество, Ваше Сиятельство, Ваша Светлость.

Воинский этикет. Система обращений соответствовала системе воинских званий. Полным генералам положено говорить Ваше Высокопревосходительство, генерал-лейтенантам и генерал-майорам — Ваше Превосходительство. Начальников и старших из штаб- и обер-офицеров офицеры, подпрапорщики и кандидаты на классную должность называют по чину, прибавляя слово господин, например господин капитан, господин полковник, прочие нижние чины титулуют штаб-офицеров и капитанов — Ваше Высокоблагородие, остальных обер-офицеров — Ваше благородие (имеющих графский или княжеский титул — Ваше Сиятельство).

Департаментский этикет использовал в значительной мере ту же систему обращений, что и воинский.

Формы титулования в царской России

При обращении к лицам, имевшим те или иные чины «Табели о рангах», лица равные по чину или нижестоящие были обязаны употреблять следующие титулы (в зависимости от класса):

«ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО» — к лицам в чинах 1 и 2 классов;

«ВАШЕ ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО» — к лицам в чинах 3 и 4 классов;

«ВАШЕ ВЫСОКОРОДИЕ» — к лицам в чинах 5 класса;

«ВАШЕ ВЫСОКОБЛАГОРОДИЕ» — к лицам в чинах 6–8 классов;

«ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ» — к лицам в чинах 9–14 классов.

Кроме того, в России существовали титулы, употреблявшиеся при обращении к членам Императорского дома Романовых и лицам дворянского происхождения:

«ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО» — к императору, императрице и вдовствующей императрице;

«ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО» — к великим князьям (детям и внукам императора, а в 1797–1886 гг. и правнукам и праправнукам императора);

«ВАШЕ ВЫСОЧЕСТВО» — к князьям императорской крови;

«ВАША СВЕТЛОСТЬ» — к младшим детям правнуков императора и их мужским потомкам, а также к светлейшим князьям по пожалованию;

«ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО» — к князьям, графам, герцогам и баронам;

«ВАШЕ БЛАГОРОДИЕ» — ко всем остальным дворянам.

При обращении к духовным лицам в России употреблялись следующие титулы:

«ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО» — к митрополитам и архиепископам;

«ВАШЕ ПРЕОСВЯЩЕНСТВО» — к епископам;

«ВАШЕ ВЫСОКОПРЕПОДОБИЕ» — к архимандритам и игуменам монастырей, протоиереям и иереям;

«ВАШЕ ПРЕПОДОБИЕ» — к протодиаконам и диаконам.

Кого было принято называть «государь»?

Слово государь в России в старину употребляли безразлично, вместо господин, барин, помещик, вельможа. В XIX веке к царю обращались Всемилостивейший Государь, к великим князьям — Милостивейший Государь, ко всем частным лицам — милостивый государь (при обращении к высшему), милостивый государь мой (к равному), государь мой (к низшему). Слова сударь (также с ударением на второй слог), сударик (дружественное) употреблялись преимущественно в устной речи.

Обращение товарищ употреблялось в советском обществе. Слово товарищ при фамилии до революции указывало на членство в революционной политической партии, в том числе коммунистов.

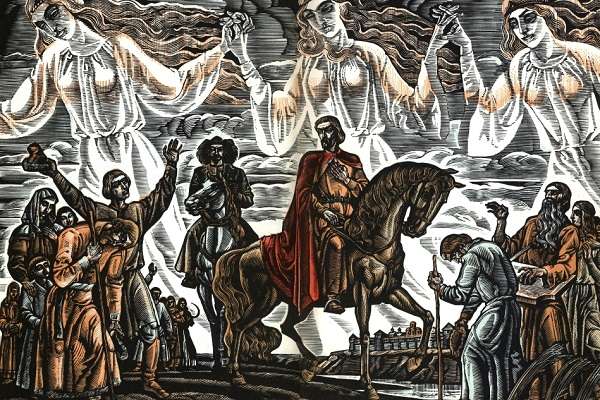

Урок. Сон и «золотое слово» Святослава. Значение обращений автора к русским князьям

Вторая часть «Слова. » — идейный центр произведения. Ученики прочитали его дома. Как показывает опыт, без исторического комментария невозможно понять высокий и трагический пафос обращения автора к князьям, постичь ту глубину страдания, которое наполняет сердца русских людей при виде княжеских распрей.

Напомним ученикам о композиционных особенностях «Слова о полку Игореве». Во второй части «Слова. » мы, в свою очередь, можем выделить три части: сон Святослава и толкование его боярами, «золотое слово» Святослава и обращение автора к князьям.

Комментированное чтение второй части «Слова о полку Игореве»

Читаем сон Святослава и толкование его боярами.

Сон Святослава — предчувствие беды. «Два солнца померкли» — двух русских князей впервые за всю историю отношений русских и половцев взяли в плен. «Два молодых месяца» — младшие князья.

Святослав воздает честь храбрости и силе Игоря и Всеволода, но осуждает их самочинный поход на половцев: «Но не по чести одолели, не по чести кровь поганых пролили». Святослав обращается к Игорю и Всеволоду, называя их «сыновчя», то есть племянники. На самом деле они были ему двоюродными братьями. Такое обращение мог позволить себе старший князь в роду, Великий князь Киевский.

Святослав сожалеет: «А уже не вижу власти сильного и богатого брата моего Ярослава, с воинами многими, и с черниговскими боярами. » Ярослав Всеволодович, черниговский князь, родной брат Святослава, в ответ на призыв великого князя собрал своих воинов и встал около Чернигова, защищая только свою землю: «. а Ярослав в Чернигове, совокупивъ вои свои, стояшеть» (из Киевской летописи). Святослав восклицает: «Но сказали вы: „Помужествуем сами: прежнюю славу сами похитим, а нынешнюю меж собой разделим“».

Вспомним, что сильное войско Давыда Ростиславича Смоленского, пришедшее на призыв Святослава, стояло в тылу у киевского князя и отказывалось двигаться дальше. «Когда сокол возмужает, высоко птиц взбивает, не даст гнезда своего в обиду. Но вот мне беде, — восклицает Святослав, — княжеская непокорность, вспять времена повернули. Вот у Римова снова кричат под саблями половецкими, а Владимир изранен. Горе и беда сыну Глебову!»

Владимир Глебович, о котором говорит Святослав, — это брат «прекрасной Глебовны», жены Яр-Тура Всеволода, попавшего в плен. Киевская летопись говорит, что Владимир Глебовичбыл «дерзок и крепок в рати». Защищая Пе-реяславль от половцев, он выехал из города с малой дружиной и крепко бился с половцами. Враги обступили его. Воины, увидев из города, что половцы окружили князя, «выринушася из города» и отбили своего князя, который был ранен тремя копьями. Израненный Владимир Глебович послал к русским князьям за помощью, но Давыд со смоля-нами решил возвратиться домой, а Святослав с Рюриком охраняли броды через Днепр. В результате половцы по дороге напали на беззащитный Римов и уничтожили город: «Вот у Римова снова кричат под саблями половецкими, а Владимир изранен».

Собственным израненным сердцем чувствует автор страшное горе, постигшее Русь, — глубокое разобщение русских князей. Вслед за словом Святослава автор обращает к занятым собственными интересами князьям свое взволнованное, горькое слово. Первый, к кому обращается автор, — Всеволод Большое Гнездо, князь владимирский, первенство которого над всеми русскими князьями было неоспоримо (см. материал первого урока): «Великий князь Всеволод! Не помыслишь ли ты прилететь издалека, отцовский золотой стол поберечь?» Но не прилетит на помощь великий князь Всеволод.

Следующее обращение — к двум братьям, Рюрику и Давыду Ростиславичам. Рюрик на момент событий 1185 года — соправитель Святослава в Киевской земле, его воины вместе с войсками Святослава «и со инеми помочьми» заняли позиции на берегу Днепра против половцев. Воины Давыда не услышали призыва вступить в золотые стремена «за обиду нашего времени, за землю Русскую, за раны Игоря, храброго Святославича!» и вернулись в Смоленск (отметим возникновение нового рефрена).

Соблюдая историческую объективность, скажем, что Давыд и его войско не сумели перешагнуть личной обиды: с 1171 года Давыд был князем Киевским, но Андрей Бого-любский потребовал от всех четырех братьев Ростислави-чей убираться из Киева в Смоленск, а Давыду и Мстиславу Храброму вообще велел не появляться в Русской земле. Понятно, что оскорбленные смоляне не захотели защищать Киев, из которого их незадолго до того изгнали.

Третье обращение — к Осмомыслу Ярославу, князю Га-лицкому. Автор ярко описывает могущество этого князя, отца Ярославны — жены князя Игоря: «Высоко сидишь на своем златокованом престоле, подпер горы Венгерские своими железными полками, заступив королю путь, затворив Дунаю ворота, меча бремена через облака, суды рядя до Дуная. Страх перед тобой по землям течет, отворяешь Киеву ворота, стреляешь с золотого отцовского престола в султанов за землями». В этих словах содержится намек на события 1159 года, когда Ярослав Осмомысл в союзе с волынскими полками захватил Киев: «отворяеши Киеву врата». В словах автора слышится урок могучему Ярославу Ос-момыслу: ты сумел захватить Киев, сумей же его защитить! Но автору хочется верить в помощь русских князей своим братьям: «Стреляй же, господин, в Кончака, поганого по-ловчанина, за землю Русскую, за раны Игоревы, храброго Святославича!»

«А ты, храбрый Роман, и Мстислав! Храбрые замыслы влекут ваш ум на подвиг!» — обращается автор к двум братьям Ростиславичам, потомкам Мстислава Великого. Их полки под предводительством Мстислава Храброго после изгнания Ростиславичей из Киева наголову разбили Андрея Боголюбского, показав свою силу. В 1185 году Ростиславичи княжили в Смоленской земле, их ближайшими соседями были литва, ятвяги и деремелы (см. карту). Автор отдает должное отваге и уму братьев. Но что их отвага, проявленная в сражениях с русскими князьями, если Русская земля стонет от половцев, если «Игорева храброго полка не воскресить»!

«Ингварь и Всеволод и все три Мстиславича — не худого гнезда шестокрыльцы!» — обращается автор к другим русским князьям: «Загородите Полю ворота своими острыми стрелами, за землю Русскую, за раны Игоря, храброго Святославича!» В третий раз упруго и остро, словно выкликаемый князем перед началом боя, звучит призыв встать за землю Русскую — это самый знаменитый рефрен в «Слове о полку Игореве».

В следующих строках автор говорит о том, что опасность надвигается на Русь не только с Поля, но и со стороны Литвы: «Один только Изяслав, сын Васильков, прозвенел своими острыми мечами о шлемы литовские, поддержал славу деда своего Всеслава, а сам под червлеными щитами на кровавой траве литовскими мечами изрублен. » Изяслав, князь полоцкий (городенский), правнук Всеслава полоцкого, погиб в битве 1183 года, за два года до похода Игоря на половцев. Автор словно хочет предупредить своих читателей об опасности нападения со стороны Литвы. Опасность эта, предсказанная автором «Слова. », станет явной несколько десятилетий спустя.

Подвиг Изяслава Василькова описывается лирически: «. так он один и изронил жемчужную душу из храброго своего тела через золотое ожерелие». Предложим ученикам послушать отрывок и вспомнить автора этого текста: «Знать, видно, много напомнил им старый Тарас знакомого и лучшего, что бывает на сердце у человека, умудренного горем, трудом, удалью и всяким невзгодьем жизни, или хотя и не познавшего их, но много почуявшего молодою жемчужною душою на вечную радость старцам-родителям, родившим его».

Ученики вспомнят «Тараса Бульбу» Н. В. Гоголя. Сделаем вывод о творческом отношении писателя к великому произведению древнерусской литературы.

Желая понять истоки сегодняшнего бедственного состояния Русской земли, автор обращается взором к событиям, которые стали первопричиной этого состояния, — к событиям более чем столетней давности. Он вспоминает князя Всеслава Брячиславича полоцкого, выступившего против Ярославичей. Ярославичам пришлось объединиться и двинуться на него в поход. В результате Всеслав был схвачен и брошен в темницу в Киеве. Но пока Ярославичи воевали с Всеславом, половцы напали на Русь (1068). Яро-славичи вышли им навстречу и были побеждены.

Всеславу все же удалось покняжить в Киеве: киевляне взбунтовались против Ярославичей, выгнали их и провозгласили князем Всеслава. «Тот хитростью поднялся. достиг града Киева и коснулся копьем своим золотого престола киевского». Изяслав Ярославичсумел изгнать его и отобрать Полоцк, Всеслав бежал: «А от них бежал, словно лютый зверь, в полночь из Белгорода, бесом одержим в ночной мгле. » Но Всеслав набрал дружину и сумел отвоевать отцовский престол. До конца XI века, до смерти последнего Яро-славича (1093), продолжалась борьба братьев с Всеславом. Он умел одерживать победы над Ярославичами, нападал на Псков, грабил и жег Новгород и Смоленск, но эти победы приносили Русской земле только горе: «На Немиге снопы стелют из голов, молотят цепами булатными, на току жизнь кладут, веют душу от тела. Немиги кровавые берега не на добро засеяны, засеяны костями русских воинов».

«Слово о полку Игореве» краткое содержание

«Слово о полку Игореве» – уникальный памятник древнерусской литературы, краткое содержание которого изложено в статье, – создан неизвестным автором предположительно в XIII веке.

Судя по всему, сказание было предназначено прежде всего для исполнения перед слушателями: ведь грамотных людей во времена создания эпоса было очень мало, а слушать «Слово…» мог даже тот, кто не умел читать.

Средневековая рукопись, представляющая собой список, сделанный с оригинала около XVI века, была обнаружена спустя два столетия в одном из русских монастырей известным коллекционером древностей графом Алексеем Мусиным-Пушкиным.

Древняя копия хранилась в графской библиотеке и сгорела во время московского пожара 1812 г., однако уцелели копии, благодаря чему эта повесть (или поэма) стала известна широкому кругу людей и вошла в сокровищницу русской и мировой литературы. Произведение изучают не только специалисты, но и школьники.

Оригинальный язык «Слова…» доступен лишь людям, в совершенстве владеющим старославянским. Дословный перевод сказания на современный русский язык также достаточно труден для восприятия. Поэтому при изучении произведения в школьной программе обычно используются адаптированные тексты.

История создания «Слова о полку Игореве» в переводе Заболоцкого

Существует несколько вариантов перевода этого древнерусского героического эпоса как прозаических, так и стихотворных.

Чаще всего для изучения произведения в 9 классе средней школы за основу берется стихотворное изложение в интерпретации Николая Алексеевича Заболоцкого (1903 1958) – известного русского советского поэта и переводчика.

Николай Алексеевич Заболоцкий (1903 — 1958) — русский советский поэт, переводчик, член Союза писателей СССР.

Работать над «Словом…» он начал в 1937 году, но закончить работу помешал арест: в марте 1938 года Заболоцкий был арестован и осужден по обвинению в антисоветской пропаганде. После освобождения в 1944 году поэт жил в ссылке в Караганде, где и завершил наконец свой труд.

Работа получилась столь впечатляющей, что ее публикация помогла автору вернуться из ссылки обратно в Москву и восстановить членство в Союзе писателей.

Главные герои повести

Большинство персонажей «Слова…» – реальные исторические личности, память о которых сохранилась в официальных документах того времени – летописях.

Главными героями произведения являются:

В сказании часто упоминается Боян – полумифическая личность, знаменитый древнерусский поэт, певец и сказитель, обладающий способностью предвидеть будущее: «Боян бо вещий…»

Неизвестный автор «Слова…», также очень одаренный и образованный человек, судя по всему, принадлежащий к высшему или среднему классу, преклоняется перед поэтическим даром Бояна и прекрасно ориентируется в исторических и политических реалиях того времени.

Своеобразным главным действующим лицом «Слова…» можно назвать русскую природу, активно участвующую в развитии сюжета. В повести она позиционируется как одушевленное существо, действующее на стороне русичей: отзывается на эмоциональное состояние героев, старается предостеречь Игоря от неверного шага, помогает бежать из плена.

Второстепенные персонажи

Ко второму ряду персонажей этого эпоса следует отнести половцев.

Краткий пересказ «Слова о полку Игореве»

Кратко пересказать содержание этого древнерусского эпоса поможет конспект, который можно составить по следующему плану:

Предлагая произведение в сокращении, нужно уделять главное внимание центральной линии сюжета. Таким образом можно уместить всё содержание в очень краткое изложение.

Во вступлении к «Слову…» неизвестный автор вспоминает славного Бояна, пальцы которого били по струнам гуслей, как десять соколов, охотящихся за лебедями, и от их прикосновений струны рокотали, воспевая подвиги героев далекого прошлого. Но он – не Боян, и хотел бы рассказать о событиях, случившихся не так давно: походе князя Игоря на половцев.

Поход начался с недобрых предзнаменований – сама природа старалась предостеречь военачальника. Накануне выступления войска случилось солнечное затмение, но, охваченный жаждой воинской славы, полководец не обращает внимания на это грозное природное явление и не отменяет похода.

Он обращается с речью к своей дружине, призывая воинов переломить копья в битве с половцами и «испить шеломом (шлемом) из Дона», либо погибнуть, и ратники отправляются в дорогу.

Дурные знаки встречает войско на всем своем пути: слышится волчий вой, птицы с жалобными криками носятся над головами людей, лисицы облаивают их, степные орлы клекочут, словно предчувствуя, что скоро насытятся трупами павших…

Но воины идут вперед, не обращая внимания на эти предостережения. Наконец они перешли границу и вступили на территорию половцев. «О, русская земля! Ты уже за холмом», – восклицает автор.

Сначала ратникам сопутствует удача: они разбили половцев и захватили богатую добычу. Но князь решил дать своей дружине отдохнуть и остановиться на ночлег, вместо того, чтобы вернуться домой, и эта роковая ошибка предрешила трагический исход похода: на рассвете на лагерь напали ханы Кончак и Гзак с большим войском.

Битва продолжалась три дня, и русичи потерпели в ней поражение, а раненый Игорь, его сын Владимир и брат Всеволод попали в плен.

В это время князю Святославу в Киеве снится тяжелый сон: словно его, лежащего на кровати, покрывали черным полотном, осыпали жемчугом из половецких колчанов и поили отравленным синим вином. На крыше княжеского терема вместо конька (фигурки коня, считавшейся оберегом у славян), сидел черный ворон, который затем с громким карканьем полетел к синему морю. Бояре князя, к которым Святослав обратился за толкованием сна, объяснили сновидение тревогой за родственников, отправившихся в поход.

Вскоре Святослав узнаёт о том, что войско Игоря разбито, а сам он вместе с братом и сыном попал в плен. Горю старого князя нет предела: он упрекает Игоря и Всеволода в неразумии, говорит, что они своим необдуманным походом загубили не только собственные жизни и жизни воинов, но и навлекли беду на всю русскую землю.

Теперь осмелевшие половцы без страха приходят на Русь, грабят и убивают ее жителей, и никто им не препятствует. Святослав обращается к русским князьям, призывая объединиться и дать отпор врагу. Но призыв остается без ответа…

Русские люди, страдая от набегов половцев, обвиняют Игоря в том, что он навлек на них эту беду своим неразумным и плохо подготовленным походом. И лишь Ярославна, преданная и любящая супруга князя, ни в чем его не винит. Она тоскует и плачет на стенах крепости в Путивле, обращаясь то к солнцу, то к ветру, то к реке, упрекая силы природы в том, что они не уберегли ее любимого, и умоляя их помочь ему вернуться домой.

И хотя Игорь далеко, его сердце слышит зов Ярославны. Глубокой ночью пленный князь не может уснуть в шатре: все его мысли – о родной земле, о том, как туда вернуться. Ему на помощь приходит Овлур: он уже оседлал коней, и свистом вызывает князя из шатра. Князь вместе с Овлуром спешат к реке – путь по воде поможет им скрыться от погони, которую послали вслед за беглецами Гзак и Кончак.

Поняв, что вернуть беглецов уже не удастся, Кончак говорит Гзаку, что, хотя сокол и улетел, у них остался соколенок – юный Владимир, сын Игоря. Нужно подстрелить его золотой стрелой, то есть женить на половецкой девушке, и он останется с ними и станет их союзником. Гзак возражает, что молодой сокол всё равно будет стараться вернуться в родное гнездо, и не только сам улетит, но возьмет с собой и жену.

Наконец Игорь возвращается на родную землю, которая встречает его с радостью. «Слово о полку Игореве» заканчивается славословием князьям и их дружине. Таково очень краткое содержание этой древнерусской саги.

Анализ произведения

Главной идеей «Слова…», которая красной нитью проходит через всё произведение, является мысль о необходимости объединения русских земель и преодолении междоусобных войн. Не только князь Святослав, но и автор «Слова…» упрекает князей, что за раздорами они забыли о главном: о родной земле.

В то время, как они ссорятся и дерутся между собой, говоря про малое, что это – великое, и выясняя, кто из них главнее, враги топчут русскую землю. И так будет до тех пор, пока междоусобицы не прекратятся и они не поймут, что являются единым народом и должны защищать землю не друг от друга, а от внешнего врага.

Любовь к Родине, Руси, необходимость ставить на первое место ее благо, а не собственную гордыню – вот о чем говорит эпос.

Помимо идеи патриотизма, в произведении воспеваются героизм и смелость князя и его дружины, преданная и верная любовь русских женщин к своим мужьям-воинам, которую олицетворяет Ярославна.

Важное место отводится тому, какая ответственность лежит на князьях и военачальниках, как важен их опыт, разумная осторожность, умение предвидеть последствия своих поступков, совершая которые, нужно думать не только о собственной славе, но и о пользе для людей.

Заключение

«Слово о полку Игореве» является самым известным в России и в мире памятником древнерусской литературы. Своим существованием оно доказывает высокий культурный уровень Древней Руси, который наша страна имела задолго до того, как на ее территории распространилась европейская культура.

Из-за того, что средневековый список этого сказания не сохранился, некоторые критики, как зарубежные, так и отечественные, до сих пор сомневаются в его подлинности, приписывая авторство различным людям, начиная с самого графа Мусина-Пушкина, ставшего его первооткрывателем.

Однако стоит заметить, что если бы это было правдой, следовало бы признать, что в таком случае он имел не только литературный талант, граничащий с гениальностью, но и широчайшие познания в истории Древней Руси, уникальные для представителя более позднего времени.

Странно, что человек, обладающий столь уникальными способностями, удовлетворился ролью неведомого мистификатора, остановившись на одном-единственном творении и не имея возможности объявить о своем авторстве. Гораздо более правдоподобной выглядит версия, что автор лично участвовал в походе Игоря, либо слышал о нем от подлинного участника.

Делая анализ «Слова…», нужно помнить, что это не документ, а художественное произведение, поэтому не стоит видеть в нем летопись и требовать исторической точности в изложении фактов.

21. Структура Слова о полку Игореве

Деление текста на крупные части и дробление на строки делается для удобства читателя и для постижения авторского замысла. Оригинальный же текст представлял собой сплошной массив без разделения на строки и слова. Вопрос «правильной» разбивки текста на части сопряжён с вопросом о том, насколько первозданен имеющийся у нас вариант текста, все ли фрагменты стоят на своих местах и т.д.

ТРЁХЧАСТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ

Нам представляется, и это общепринято, что текст естественно дробится на три крупные части. В центре – «золотое слово Святослава», по бокам – две разнонаправленные части: из Русской земли в землю Незнаемую и наоборот. Учитывая подчёркиваемую в тексте синхронность князя и солнца эти три части можно назвать «Вечер» (затмение, тревога, закат), «Ночь» (плач и слёзы) и «Утро» (надежда и радость).

В начале наши герои «слепы», они явно переоценивают собственные силы. Этому соответствует лихая речь Игоря и бравада Всеволода своими курянами. На переправе русскому войску преграждает путь солнечное затмение, кажется, сама природа, солнце и ветер, против задуманного. Как результат, сокрушительное поражение «храбрых русичей», плач и горе их жён. Государь земли Русской произносит речь, призывая князей сплотиться на фоне общей беды. Наконец, мир омылся слезами (вспомним образ перелинявшего сокола) и невозможное ранее теперь становится возможным.

Зеркальность «слав» в начале и в конце, а также противоположная устремлённость действия в первой и третьей частях, уже подсказывают нам, что смысловым ядром «Слова» является политическая речь, произнесённая великим киевским князем, так называемое «золотое слово Святослава». Всё прочее – злополучный поход и бегство Игоря из плена – только повод для важного политического высказывания, только пышная рама вокруг него.

ГРАНИЦЫ ЧАСТЕЙ

Существует ли «объективное» деление текста на части или это только наш произвол? Этот вопрос связан с вопросом: «все ли фрагменты стоят на своих местах?» Рассмотрим это более подробно.

Первую часть естественно начать со слов: «Начнём же, братья, повесть сию от старого Владимира до нынешнего Игоря» и закончить пленением Игоря: «Ту, Игорь князь выседе изъ седла злата а въ седло кощiево. Унышя бо градомъ забрала, а веселiе пониче». В таком случае вторая часть будет начинаться со слов «А Святъславъ мутенъ сонъ виде: в Кыеве на горах…» и заканчиваться опять же горами Киевскими: «Того стараго Владимира не льзе бе пригвоздити къ горамъ Кыевьскимъ…». Третья часть начинается плачем Ярославны со слов «Копия поют на Дунаи, Ярославнынъ гласъ слышить…» и заканчивается словами «Девици поють на Дунаи, вьються голоси чрезъ море до Кыева. Игорь едеть по Боричеву къ Святеи Богородици Пирогощеи. Страны рады, гради весели». Всё это обрамляется симметричными друг другу славами трём старым и трём молодым князьям.

Совпадение начала и конца во второй и третьей частях («горы Киевские – горы Киевские», «пение копий на Дунае – пение девиц на Дунае), а также противоположность концовок первой и третьей частей внушает оптимизм, что предложенное выше членение текста на части не произвольно.

Помимо общего членения текста постараемся логично разбить текст на малые части. При этом примем к сведению симметрию отдельных деталей и фрагментов.

СТРУКТУРА ПЕРВОЙ ЧАСТИ

В отличие от двух других частей, первая часть структурно сложна и содержит в себе «черезполосицу».

В зачине автор говорит о том, что повесть свою он будет рассказывать «старыми словесами», т.е. в манере Бояна, но «по былинном сего времени». Далее, отвечая на вопрос «как», автор описывает метод Бояна, потом с солнечного затмения начинает рассказ про поход Игоря. Затем опять возвращается к Бояну, проясняя образ Мысленного древа. Затем, теперь уже надолго, он возвращается к «былинам сего времени»: вторичное описание затмения, первая малая победа, тревожные знаки на пути, ночь перед боем, наконец сама битва, показанная через отвагу буй тура Всеволода. Далее несколько неожиданно автор переходит к рассказу об Олеге Гориславиче, деде наших героев. С этого момента в текст внедряется новая тема усобиц (а Олег был усобником и за свою «обиду» трижды наводил половцев на Русскую землю). Вздохи об усобицах будут следовать через абзац параллельно с описанием окончания битвы.

Заканчивается первая часть плачем русских жён по павшему полку и оттеняющим его мажорным эпизодом славы Святослава Киевского, в котором прославляется прошлогодний победоносный поход русских войск на половцев. Этот поход противопоставляется автором Игореву походу, а великий князь Святослав соответственно противопоставляется самому Игорю. Так плавно мы переходим ко второй части.

СТРУКТУРА ВТОРОЙ ЧАСТИ

«Золотое слово» предваряется «смутным сном Святослава» и разгадка его киевскими боярами – так, прежде чем обращаться к князьям земли Русской, великий князь советуется с боярами.

Детали «Смутного сна» и разгадки его боярами образуют зеркальные пары:

– Почему «одевахуть мя чръною паполомою»? – Потому что «на реце на Каяле тьма светъ покрыла».

– Куда делся князёк с терема моего златоверхого? – Он полетел «поискать града Тьмутороканя».

– Что раскаркались вороны на пустыре у Пленьска? – Это запели уже красные готские девы, звоня русским златом.

И т.д.

Таким образом, мы имеем разделённые в теле текста вопросы и ответы, которые легко могут быть записаны в виде знакомой нам по былинному фольклору форме: «То не вороны раскаркались на пустыре у Пленьска – то запели уже красные готские девы, звоня русским златом» и т.п. Хитрой вязью оказываются переплетены между собой вопросы и ответы. Если «золотое слово», включающее в себя восемь выверенных политических обращений, можно представить себе в виде красиво написанной грамоты, то «смутный сон» и разгадка бояр – это пышная «шапка» над ней, наподобие тех прямоугольных или «П»-образных заставок из хитро переплетённых хвостов зверей и стеблей растений, какие можно видеть на заглавных страницах древнерусских книг.

Выслушав ответ бояр «великыи Святъславъ изрони злато слово сльзами смешено».

«Золотое слово» состоит из трёх частей по «соколиным гнёздам»: два обращения к своим же Ольговичам (обычно только эта часть и считается «золотым словом»), пять обращений к Мономаховичам и обращение к полоцким князьям Всеславичам. Последнее обращение окружено эпизодом про гибель одного из Всеславичей и фрагментом об их деде Всеславе Полоцком, так что полоцкая часть превращается в довольно автономное целое.

Между обращениями к разным «гнёздам» предусмотрены «смычки». Так, при переходе от Ольговичей к Мономаховичам «смычкой» является упоминание ран переяславского князя Владимира Глебовича, который приходился с одной стороны братом Глебовны, жены буй тура Всеволода, а с другой племянником и зятем могущественному Всеволоду Большое Гнездо из следующего обращения. «Смычкой» при переходе от Мономаховичей к Всеславичам является эпитет «шестикрыльцы»: при умирающем князе Изяславе не оказывается двух его братьев, т.е. братья Всеславичи в отличие от тех братьев не являются «шестикрыльцами».

СТРУКТУРА ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ

Третья часть начинается плачем Ярославны, который в свою очередь чётко делится на три части – обращение к ветру, Днепру и солнцу. Эти три части разнонаправлены: обращения к ветру и солнцу однотипны – это укоры – и «устремлены» они в степь. Среднее обращение к Днепру Словутичу – панегирик – и «устремлено» оно к Киеву. Трёхчастный плач Ярославны начинается «шапкой» про полёт зегзицей к Игорю и заканчивается переходной фразой-смычкой «Игорю бог путь кажет», свидетельствующей о том, что плач возымел действие.

Далее следует фрагмент про бегство Игоря, также трёхчастный – собственно Побег, Диалог Игоря с Донцом и Диалог ханов Гзы и Кончака. Эпизод про Игоря предваряет своя «шапка»: «Игорь спит, Игорь бдит, Игорь мыслию поля мерит…». Если Ярославна взывала из Руси в половецкую степь, то Игорь бежит в обратном направлении. Оба эпизода предваряет «мысленный» (воображаемый) полёт. Кроме того, центральные части обоих фрагментов посвящены русским рекам – Днепру и Донцу. Таким образом, мы видим, что фрагменты «Плач Ярославны» и «Бегство Игоря» оказываются структурно похожими и симметричными друг другу. Подобно тому, как раньше плач русских жён оттенялся мажорным воспоминанием о походе великого князя Святослава, так и ликование Игоря, говорящего с Донцом, оттеняется минорным воспоминанием об утонувшем юном князе Ростиславе. Этот эпизод также является «смычкой»: с одной стороны добрый Донец противопоставляется худой реке Стугне, а с другой, поскольку матерью князя Ростислава была половчанка, мы плавно переходим к обсуждению ханами разумности женитьбы сына Игоря на половецкой княжне. Заметим, что малые части также зачастую трёхчастны. Например, «Диалог ханов» начинается «шапкой», за которой следуют «Рёк Гзак», «Рёк Кончак» и «Рёк Гзак». Таким образом, структура целого переносится на части.

За диалогом ханов идёт собственно концовка. Здесь автор вновь вызывает дух Бояна с тем, чтобы он подсказал ему окончание, также как раньше он подсказал ему начало.

СТРУКТУРА ТЕКСТА

Таким образом, текст можно разбить на следующие составные части.

Затмение и речь Игоря

Присказки Бояна

Речь буй тура Всеволода

Начало похода

Малая победа

Битва (героизм буй тура Всеволода)

Рассказ об Олеге Гориславиче

Поражение и воспоминание усобиц

Хула Игоря и прославление Святослава

II. ЗОЛОТОЕ СЛОВО СВЯТОСЛАВА (НОЧЬ)

1.

Смутный сон Святослава

Разгадка сна боярами

Обращение к Ольговичам

2. Пять обращений к Мстиславичам

3. Полоцкая часть

Гибель Изяслава

Рассказ о Всеславе Полоцком

Общее резюме

III. ВОЗВРАЩЕНИЕ (УТРО)

1. Плач Ярославны

Обращение к ветру

Обращение к Днепру

Обращение к солнцу

2. Бегство Игоря

Побег

Разговор Игоря с Донцом

Спор ханов Гзака и Кончака

Заключение (присказка Бояна)

Здравица

Отбрасывая зачин и финальную здравицу, мы оставшийся текст поделили на три части, стремясь при этом каждую из этих частей также разбить на три части. При этом не все части получились равновесны.

Это очень предварительное «идеалистичное» деление текста, которое будет уточнено в конце.

ЗЕРКАЛЬНОСТЬ ДВУХ ЭПИЗОДОВ

В «Слове» есть два довольно автономных эпизода, относящиеся к старому времени – эпизод про Олега Гориславича и эпизод про Всеслава Полоцкого. Чтобы читателю стала очевидна симметрия и взаимосвязанность этих эпизодов, приведём их в сокращении.

Эпизод про Олега Гориславича:

«Были вечи Трояни, минула лета Ярославля, были плъци Олговы, Ольга Святьславличя. Тъй бо Олегъ мечемъ крамолу коваше и стрелы по земли сеяше. Ступаетъ въ златъ стремень въ граде Тьмуторокане. Тоже звонъ слыша давный великый Ярославь сынъ Всеволожь, а Владиміръ по вся утра уши закладаше въ Чернигове.»

Эпизод про Всеслава Полоцкого:

«На седьмомъ веце Трояни… Всеславъ князь людемъ судяше, княземъ грады рядяше, а самъ въ ночь влъкомъ рыскаше: изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя, великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше. Тому въ Полотске позвониша заутренюю рано у святыя Софеи въ колоколы, а онъ въ Кыеве звонъ слыша.»

Помимо веков Трояновых, которые упомянуты в тексте лишь дважды, эти фрагменты совпадают и путём между Тьмутараканью и Киевом (кстати, сказать, это и есть «тропа Трояня через поля (Половецкие) на горы (Киевские)»). В первом случае звон идёт из Тьмутараканя в Киев, во втором – напротив, Всеслав волком рыщет из Киева в Тьмутаракань. Кроме того, в центре обоих эпизодов рассказывается о двух битвах старого времени. Любопытно, что два симметричные друг другу эпизода, относящиеся ко временам дедов-крамольников, «террориториально» располагаются в тексте примерно симметрично относительно воображаемого центра, что усиливает симметрию «слав» в начале и конце (см. схему).

Убрав эти два эпизода и то, что они автоматически «тянут» за собой, мы существенно облегчим первую и вторую части текста. В результате обозначенные ранее три части текста (Вечер, Ночь и Утро) примут более стройный вид и к тому же станут равновесны между собой. Возможно, вначале текст таким и был, но потом были добавлены (вероятно, автором же) указанные части. Для чего они нужны?

Во-первых, эти эпизоды вносят ретроспективный взгляд на историю, подчёркивая тему княжеской крамолы, которая объявляется автором главной причиной несчастий Русской земли. Во-вторых, добавление данных эпизодов и сопровождающих их элементов, придаёт тексту эффект полифонии: автор говорит то о настоящем, то о прошлом и т.д. В-третьих, эти эпизоды связаны с Тьмутараканью и Бояном и они проясняют тропу Троянову. Без этих эпизодов заявленная в зачине тропа Троянова, по которой некогда рыскал волком Боян, осталась бы непрояснённой. Поэтому эпизоды про Олега и Всеслава имеет смысл рассматривать вкупе с зачином и концовкой – они созданы в одно время и одной рукой.

ВСЕ ЛИ ФРАГМЕНТЫ СТОЯТ НА СВОИХ МЕСТАХ?

Некоторые, видя в тексте нарушение логики линейного повествования, предполагают перепутанность страниц. При восстановлении «правильного порядка» следует иметь в виду симметрию фрагментов и «смычки» между отдельными эпизодами текста. Такими «смычками» могут быть как соединительные фразы, так и намёки, построенные на игре слов (например, «резань» (монета) = «Рязань» (княжество)) и пр. Таким образом, для того, чтобы переставить фрагмент с места на место нужно соблюсти ряд условий.

Гипотеза Соболевского-Гудзия о перепутанных страницах будет рассмотрена нами особо (см. ). Сейчас же стоит отметить, что дважды повторенная сцена затмения действительно вызывает недоумение и вводит в соблазн начать переставлять листы.

ИДЯ ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

Злополучный поход, равно как и бегство Игоря из плена, подробно описаны в Ипатьевской летописи. Последовательность «поход – речь великого князя – бегство Игоря из плена» в «Слове» соответствует очерёдности описания того же самого в летописи. Вероятно, уже на самой первой стадии создания «Слова» композиция его была трёхчастной. Это общая черта «Слова» и летописи, отличие же заключается в том, что в современное повествование оказываются вплетены воспоминания о событиях столетней давности.

Стремясь к ясности, уберём из текста всё относящееся к «старому» времени – экскурсы в историю и прочее. В результате получится простая и логичная конструкция из трёх примерно равных по объёму частей: I. несчастливый поход (движение отсюда туда); II. «золотое слово» государя; III. бегство Игоря из плена (движение оттуда сюда). Учитывая синхронность князей и солнц, эти три части можно назвать «Вечер», «Ночь» и «Утро».

А теперь поставим себя на место автора и «испортим» эту ясную трёхчастную конструкцию, добавив в текст «старое» время. Это можно сделать примерно в такой последовательности:

1. Эпизод про Олега Святославича вставляется сразу за описанием героической обороны его внука Всеволода («смычка» – Чернигов). Так сопоставляются две битвы, деда и внука.

2. Олег привносит с собой в текст тему усобиц и наведения на Русь поганых. Последовательно внедряется в текст новая тема: фрагменты с усобицами будут следовать до конца первой части через абзац параллельно с описанием поражения русского войска на Каяле.

3. По аналогии с эпизодом про Олега Тьмутараканского создаётся зеркальный ему эпизод про родоначальника другого княжеского дома – Всеслава Полоцкого. Эпизод про Всеслава вставляется в тело текста симметрично эпизоду про Олега относительно воображаемого центра, где упоминаются горы Киевские. Так, два оппозиционных Киеву князя старого времени Олег и Всеслав исторически «окружали» Владимира Мономаха, в тексте же они «окружают» нынешнего великого князя Святослава, который, кстати, сопоставляется с «тем Владимиром»*. Поводом для включения эпизода про Всеслава является упоминание в «золотом слове» его внуков, занятых междуусобицами.

* Акад. Рыбаков предполагает утерю панегирика Владимиру Маномаху, но он есть – это слава нынешнему победителю половцев великому князю Святославу.

ДЕВЯТИЧАСТНОСТЬ ТЕКСТА

До сих пор мы находились под гипнозом предположения, что текст трёхчастен (и внутри этих частей также, скорее всего, трёхчастен), что зачин и здравица автономны и потому их следует рассматривать независимо от всего остального и т.д. Забудем на время обо всём этом и предположим, что текст состоит из n частей примерно равного объёма.

Чтобы от чего-то оттолкнуться, возьмём Святославову среднюю часть. Она довольно однозначно дробится на три части одного объёма*:

1. сон великого князя, разгадка его боярами и обращение великого князя к Ольговичам;

2. обращение к Мстиславичам;

3. полоцкая часть (начиная с «уже Сула не течёт серебряными струями…»).

Таким образом, мы определили объём одной части (зная это, мы уже можем сказать, что всего таких частей в тексте девять). Теперь мы пойдём вперёд и назад, чтобы определить границы других частей. Заметим, что делить текст можно не произвольно, но дискретно, по швам-«смычкам».

Идя назад, мы получим деление повествования по трём дням:

1. выступление в поход и победа в пятницу (начиная с «Игорь ждёт милого брата Всеволода»);

2. битва в субботу и сопоставление её с битвой деда (начинаяс «другого дня весьма рано…»);

3. поражение в воскресенье и её последствия (начиная со «что мне шумит, что мне звенит…»).

Заметим, что дробление текста по дням естественно, поскольку деление происходящего по дням в тексте подчёркнуто. Полученные части оказались примерно того же объёма, что и три Святославовы.

А теперь посмотрим на самое начало. Оставшаяся часть также нужного объёма. Сюда входит зачин про Бояна, речь Игоря (начиная с «начнём же, братия, повесть сию…») и первые припевки в стиле Бояна.

Идя от Святославовой части вперёд мы видим кажущийся автономным «плач Ярославны», который имеет меньший объём по сравнению со взятым за эталон. Чтобы исправить это, дополним его сценой побега Игоря и таким образом сочтём их как бы одним целым. Оставшаяся часть текста будет также нужного объёма. Сюда входят: диалог Игоря с Донцом, диалог ханов и, собственно, окончание.

Такая нетипичная группировка имеет свой резон. К примеру, плач Ярославны, рассматриваемый сам по себе, выбивался из целого, рассматриваемый же вкупе с побегом Игоря, он встраивается в целое. Ясно, что мольба Ярославны возымела действие и вот «Игорю Бог путь кажет» дорогу домой. Мысленный полёт Ярославны из Русской земли на Каялу зеркален мысленному бегству Игоря «от великого Дона до малого Донца». Финальное объединение трёх частей также имеет смысл, поскольку речь в них идёт о новом мироощущении Игоря по отношению к половцам (своим бывшим союзникам, а ныне врагам): мысли Игоря при пересечении пограничного Донца, мысли ханов на тему разумности дружбы с Игорем по ту сторону Донца, радость Русской земли от приобщения к ней князя Игоря.

Таким образом, мы имеем разбиение текста на 9 равновесных частей*. Особенностью такого деления является то, что зачин и концовка входят в состав больших конструкций, а плач Ярославны рассматривается в паре со сценой побега Игоря. К слову, при таком делении устраняется недоразумение по поводу дважды повторенной сцены затмения, поскольку теперь речь Игоря, обрамлённая Бояновыми частями, становится как бы эпиграфом, собственно, к походу, который начинается со второй части.

(здесь д.б. весь текст, набранный мелким кеглем,разбитый на указанные 9 частей)

* Так это делается многими, в частности Стеллецким.

1.

«Слово» естесственно дробится на три крупные части. В центре – «золотое слово Святослава», по бокам – две разнонаправленные части: из Русской земли в поле Половецкое и наоборот. Границы частей, по крайней мере, второй и третьей, отмечены совпадающими образами (горы Киевские, пение на Дунае). Условно три большие части «Слова» назовём «Вечер», «Ночь» и «Утро». По объёму эти три части не равны. Возможно, автор, изначально отталкиваясь от рассказа Ипатьевской летописи* (также трёхчастного), «вплёл» в современное повествование воспоминания о старом времени. При этом изначальная равновесность трёх частей нарушилась.

Трочность вообще, от большого до малого, как-то ощущается в тексте. К примеру, Ярославна трижды обращается к стихиям, спор ханов также состоит из трёх частей и т.д.

2.

В «Слове» ощутима симметрия относительно центра тела текста, на который как раз приходятся знаковые слова «и тогда изронил Святослав золотое слово со слезами смешанное». Так, зеркальны друг другу эпизоды про Олега и Всеслава, родоначальников двух княжеских домов, а также славы старым и молодым князьям в начале и конце текста.

3.

Учитывая вышесказанное про трёхчастность целого и симметрию фрагментов относительно центра мы приходим к выводу, что текст естесственно дробится на 9 равновесных частей**:

9 частей = 4 («Вечер») + 3(«Ночь») + 2(«Утро»)

При этом две крайние и центральная части в свою очередь однозначно дробятся на три равновесные подчасти. Прочие части делятся не столь однозначно***.

* О взаимной близости рассказа Ипатьевской летописи и «Слова», а также об удивительном взаимопонимании их авторов – см. резюме к главе «Цитаты в «Слове о полку Игореве»».

** Есть гипотеза, что «Слово» девятичастно потому, что оно подражает в своей структуре православной литургии, также девятичастной. В частности, последняя часть литургии называется «Богородичной», а в последней части «Слова» Игорь едет на поклон к Богородице Пирогощей. Эта гипотеза, выдвинутая А.И.Золотухиным, представляется правдоподобной – сама по себе «математическая» строгость текста наводит на мысль о неком каноне, положенном в основание создания подобного произведения.

*** К примеру, пять обращений к Мстиславичам из VI части можно сгруппировать так, что каждая из трёх получившихся частей будет венчаться рефреном «за землю Русскую, за раны Игоревы, буего Святославича». Но при этом части эти окажутся неравновесны.