Онтологическое толкование мифа о пещере

что означает миф о Пещере Платона?

В «Федоне» Платон клеймит чувственный мир устами Сократа как тюрьму души, что еще раз подтверждает значимость Мифа о Пещере как основной мифологемы в идеализме Платона, где подлинная реальностью только мир вечных идей и доступ к нему душа может получить через философию.

Четыре значения мифа о пещере

Онтологическая градация бытия: чувственное и сверхчувственное, где тени на стенах — простая видимость вещей; статуи — вещи которые чувственно воспринимаются; каменная стена — линия, разделяющая два рода бытия; предметы и люди вне пещеры — это истинное бытие, ведущее к идеям; солнце — Идея Блага.

Ступени познания: созерцание теней — воображение (eikasia), видение статуй — (pistis), т.е. верования, от которых мы переходим к пониманию предметов как таковых и к образу солнца, сначала опосредованно, потом непосредственно, — это фазы диалектики с различными ступенями, последняя из которых — чистое созерцание, интуитивное умопостижение.

Качество жизни человека: аскетическое, мистическое и теологическое. Человек, который руководствуется только чувствами — живет исключительно в пещере, жить в духе — руководствоваться чистым светом правды. Движение от чувственного мира к миру идеального через философию это «освобождение от оков», т.е. преображение. И, наконец, Солнце-Благо есть высшая ступень познания и означает созерцание божественного.

Политический аспект: для тех кто познал Солнце-Баго возможно возвращении в пещеру, чтобы освободить и вывести к свету истины тех, с которыми он провел долгие годы рабства.

— Ты можешь уподобить нашу человеческую природу в отношении просвещенности и непросвещенности вот какому состоянию… посмотри-ка: ведь люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная — глянь-ка — невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол.

— Это я себе представляю.

— Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены; проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат.

— Странный ты рисуешь образ и странных узников!

— Подобных нам. Прежде всего разве ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди что-нибудь видят, свое ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры?

— Как же им видеть что-то иное, раз всю свою жизнь они вынуждены держать голову неподвижно?

— А предметы, которые проносят там, за стеной; Не то же ли самое происходит и с ними?

— Если бы узники были в состоянии друг с другом беседовать, разве, думаешь ты, не считали бы они, что дают названия именно тому, что видят?

— Когда с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его вдруг встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх — в сторону света, ему будет мучительно выполнять все это, он не в силах будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он видел раньше. И как ты думаешь, что он скажет, когда ему начнут говорить, что раньше он видел пустяки, а теперь, приблизившись к бытию и обратившись к более подлинному, он мог бы обрести правильный взгляд? Да еще если станут указывать на ту или иную мелькающую перед ним вещь и задавать вопрос, что это такое, и вдобавок заставят его отвечать! Не считаешь ли ты, что это крайне его затруднит и он подумает, будто гораздо больше правды в том, что он видел раньше, чем в том, что ему показывают теперь?

— Конечно, он так подумает.

— А если заставить его смотреть прямо на самый свет, разве не заболят у него глаза, и не вернется он бегом к тому, что он в силах видеть, считая, что это действительно достовернее тех вещей, которые ему показывают?

мир из теней

во мраке ночи

о, человек, сними же цепи

и ты увидишь солнце, звёзды

почувствуй вкусный аромат Вселенной

о, человек, сними же цепи.

Пещера Платона

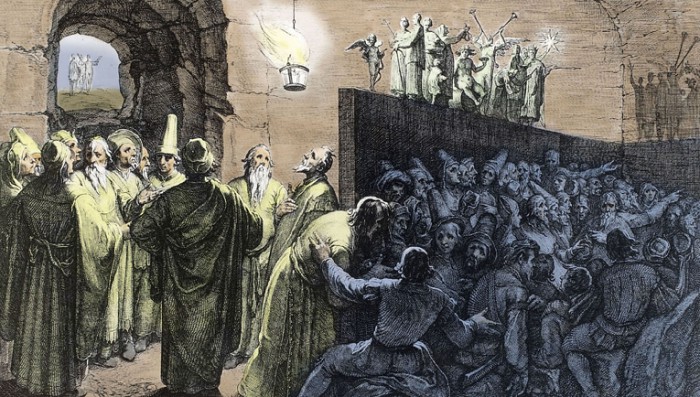

Люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная невысокой стеной. И за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены; проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. Тени, отбрасываемые этими предметами на стену пещеры, — единственное зрелище, доступное узникам, единственное, о чем они могут думать и говорить.

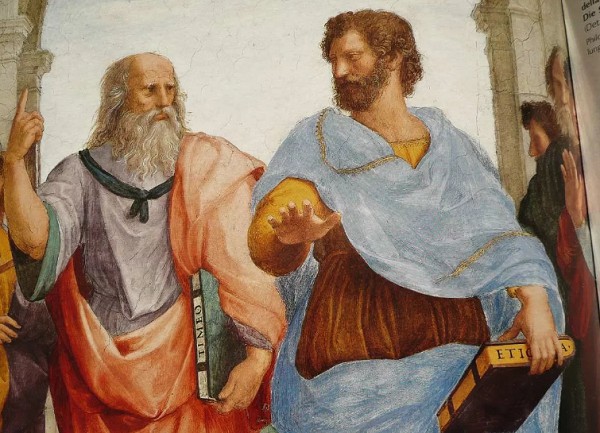

Аллегория Пещеры, описанная Платоном в 7-м томе «Государства», монументального трактата о формах государственного устройства и идеальном правителе, вероятно, самая известная из множества образов и аналогий, предложенных этим великим греческим философом. Идея передать управление обществом философам зиждется на тщательном изучении природы истины и знания, и именно в этом контексте Платон использует аллегорию Пещеры.

Платоновская концепция познания сложна и многослойна, и раскрывается она по мере изложения мифа о пещере.

Теперь представь, что с тебя сняли оковы и позволили свободно ходить по пещере. Сначала ты сощуришься от света огня, но постепенно поймешь, каково происхождение теней, которые ты прежде считал подлинными предметами. А потом ты выйдешь из пещеры в залитый светом внешний мир, где вся полнота реальности освещена ярчайшим небесным светилом, Солнцем.

Толкование притчи о Пещере

Интерпретация платоновской пещеры вызывала массу споров, но общий смысл вполне ясен. Сама пещера олицетворяет «чувственный мир» — видимый мир повседневного опыта, где все неопределенно и постоянно изменяется. Скованные узники (обычные люди) живут в мире догадок и иллюзий, в то время как бывшие заключенные, которым позволено бродить по пещере, придерживаются самого точного взгляда на реальность, возможного в переменчивом мире восприятия и опыта. Мир за пределами пещеры — это «истинное бытие», постигаемый мир, наполненный объектами познания, идеальный, вечный и неизменный.

«Смотри, человеческие существа, живущие в подземной пещере. подобно нам… они видят лишь собственную тень либо тени друг друга, отбрасываемые на стену этой пещеры» Платон, около 375 г. до н. э.

Теория Форм

По мнению Платона, знание должно быть не только истинным, но еще идеальным и неизменным. Однако ничто в эмпирическом мире (представленном жизнью внутри пещеры) не соответствует этому описанию: высокий человек по сравнению с деревом мал; яблоко, красное в полдень, в сумерках кажется черным и т. п. Поскольку ничто в эмпирическом мире не может быть объектом познания, Платон предполагает, что должна быть иная реальность (мир за пределами пещеры) совершенного и неизменного бытия, которое он назвал миром Форм (или Идей). Так, например, посредством имитации или копирования Формы Правосудия все отдельные акты справедливости являются справедливыми. В аллегории пещеры описана иерархия Форм, высшей из которых является Форма Добра (представляемая Солнцем), придающая смысл всем остальным и лежащая в основе их существования.

Проблема универсалий

Теория Форм и метафизическая основа, на которой она строится, может показаться чересчур замысловатой и надуманной, но проблема, которую она породила, — так называемая проблема универсалий — стала основной в философии и в том или ином виде существует до сих пор. В Средневековье философская линия фронта пролегла между реалистами (сторонниками Платона), которые полагали, что универсалии, подобные «красноте» и «высоте», существуют независимо от красных и высоких предметов и номиналистами, считавшими эти понятия всего лишь названиями, ярлыками, прикрепленными к объектам, чтобы подчеркнуть сходство между ними.

Такое же различие, обычно выраженное терминами «реализм» и «антиреализм», присутствует во многих областях современной философии. Согласно реалистической позиции, во «внешнем мире» есть сущности — физические объекты, нормы морали, математические формулы, — которые существуют независимо от нашего знания или ощущения их. Противоположная концепция, известная как антиреалистическая, предполагает, что необходимо наличие связи между объектом и нашим знанием о нем. Основные аргументы этой дискуссии были сформулированы более двух тысяч лет назад великим Платоном, одним из первых философов-реалистов.

В защиту Сократа

Особое место в трудах Платона занимает судьба его учителя, Сократа (его устами он излагает собственные взгляды в «Государстве» и большинстве других диалогов), который всю жизнь отказывался смягчать свои философские концепции в угоду публике и в итоге был казнен по приговору афинских властей в 339 г. до н. э.

Платоническая любовь

Идея, с которой сегодня чаще всего ассоциируют имя Платона, — так называемая платоническая любовь — естественным образом рождается из аллегории Пещеры, где вступают в противоречие мир разума и мир ощущений. Классическое объяснение этой идеи, состоящее в том, что идеальная любовь выражается не физически, но интеллектуально, сформулировано в знаменитом диалоге «Симпосий».

В массовой культуре

Эхо платоновских размышлений ясно слышится в творчестве К. С. Льюиса, автора семи романов, образующих единый цикл «Хроники Нарнии». В финале завершающей части, «Последней битвы», дети — герои книги становятся свидетелями разрушения Нарнии и вступают в земли Аслана, чудесную страну, в которой соединилось лучшее, что было в прежней Нарнии, с той Англией, которую они помнят. В конце концов дети обнаруживают, что в действительности они умерли и покинули «Землю теней», которая была лишь бледной копией вечного и неизменного мира, где они отныне поселились.

Несмотря на откровенно христианские реминисценции, влияние Платона не менее очевидно — и это лишь один из многочисленных примеров огромного (и порой неожиданного) влияния великого греческого философа на всю западную культуру, религиозную мысль и искусство.

Миф о пещере: онтологическое и теоретико-познавательное толкование

В притче о пещере в диалоге «Государство» мы сталкиваемся с изображением людей, издавна обитающих в подземном жилище наподобие пещеры (по всей длине открытой свету). Люди, прикованные в этой пещере цепями, с самого детства постоянно находятся в одном и том же месте и могут смотреть только прямо перед собой; но сверху, вдалеке, позади них горит огонь. Так как между ним и обитателями пещеры двигаются тени, отображающие проносимые перед

входом в пещеру предметы, то получается игра теней. Прикованные же считают эти тени истинными и действительными:

Такие узники целиком и полностью принимали бы за истину тени проносимых мимо предметов.

— Понаблюдай же их освобождение от оков неразумия и исцеление от него, иначе говоря, как бы это все у них происходило, если бы с ними естественным путем случилось нечто подобное. Когда с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его вдруг встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх — в сторону света. Начинать надо с самого легкого: сперва смотреть на тени, затем — на отражения. людей и различных предметов, а уж потом — на самые вещи.

Тот же, кому удастся подняться до источника света, будет смотреть на тени в конце концов именно как на тени.

Если мы попробуем понять смысл притчи — превосхождение в ней понимается как восхождение,

— то сможем истолковать его самым различным образом. Во всех попытках истолкования решающую роль играет свет, будь то солнце, будь то горящий внутри пещеры огонь, служащий метафорой Солнца.

1. Свет наделяет предметы, мы можем также сказать, что и природу в целом, их бытием. Свет вызывает предметы из небытия в бытие. И хотя солнце является причиной роста сущего, оно же выступает причиной и его гибели.

2. Предметы обязаны солнцу не только своим возникновением, ростом и гибелью, солнце является также причиной, arche процесса их познания. Именно свет делает предметы видимыми. Используя в «Государстве» символ солнца, Платон недвусмысленно обращает внимание на то,

что солнце не представляет собой зрительную способность, — «Солнце не есть зрение», оно есть ее причина, и «само зрение его видит».

Солнце, точнее было бы сказать, свет, его действие и его лучи, это не зрение, но причина всякого зрения, а также причина окрашенности всех предметов. Свет связывает зрение и краски. Сами по себе функциональные способности зрения и предметы в своей окрашенности недостаточны для того, чтобы зрение стало возможным. Солнце символизирует «благо» как дающее-бытие и является причиной всего видимого, в то же время оно есть то, что позволяет этому видимому в свете расти и быть видимыми. Различие между бытием и сущим соответствует, таким образом, различию между светом и освещенным предметом.

3. В притче о пещере солнцу приписывается еще и третья задача. Стремящемуся наверх обитателю пещеры на пути к солнцу различные тени и предметы с увеличением света все больше и больше предстают в их истинном бытии. Солнце извлекает из мрака все сущее и показывает его таким, каково оно есть на самом деле. Так, оно не только делает видимым сущее в его истинности, но и позволяет смотреть сквозь блуждающие с места на место тени, ранее считавшиеся действительностью, и тем самым разглядеть истинность созерцаемого.

Таким образом, arche как идея выступает причиной в трех смыслах: Она причина бытия (а).

Она причина познания (б). Она причина истинности (с).

Это толкование притчи о пещере вначале представляет нам все, что является, как простой отблеск, подобный теням проносимых мимо предметов, и он как образ тени не имеет в себе собственной причины. Тени суть явления чего-то другого, они указывают на другое, которое и обеспечивает их явленность. То же, что является бытием сущего (то ovtoc;) и составляет основание всего являющегося, выступает как сущее само по себе, правда, пока еще не для самого себя. Оно, как на это намекается в «Федоне», ослепило бы того, кто увидел бы его целостным и сущим для самого себя, как, например, человека, который, наблюдая солнечное затмение, направил бы свой взор прямо на солнце, вместо того чтобы наблюдать его отражение в воде.

И тогда уж он сделает вывод, что от Солнца зависят и времена года, и течение лет, и что оно ведает всем в видимом пространстве и оно же каким-то образом есть причина всего того, что этот человек и другие узники видели раньше в пещере. 18

Если за итог этого шага в истолковании принять то, что мы теперь узнали об онтологической связности всего сущего, в форме теней, проносимых мимо вещей и т. д., то перед нами встает вопрос, обоюдна ли эта связь между сущим и его причиной? Следует ли только явления ставить в зависимость от их причины, или же она сама действительна только в явлении? Последующие рассуждения должны шире осветить способ этой связности.

2.2. ТЕОРЕТИКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ

Для теоретико-познавательного истолкования притчи о пещере важно учесть, что сущее в своем онтологическом различии, т.е. в различии явления и его причины, осознается разными способами: во-первых, как мнение (doxa), а во-вторых, как знание (episteme). Эти две формы познания, которые различал

еще Парменид (как впрочем и Гераклит), Платоном не разводятся как независимые друг от друга по разным сферам: мнение — в область явления, знание —в область идеи. Ту и другую он рассматривает во взаимно обусловленном отношении, в котором более высокая ступень достигается благодаря низшей, причем нахождение на высшей ступени не отрицает возможности возвращения на самую низкую.

Достигший высшей ступени видит, что его мышление вынуждено постоянно иметь дело только с фрагментами, «осколками» реальности, а не с сущим как таковым. На пути, которым следуют из пещеры освобожденные от цепей люди, они полагают, что с каждой более высокой ступенью все больше приближаются к видению сущего, как оно есть само по себе, т. е. к истине о ней, но это убеждение на следующей ступени вновь оказывается неистинным. Столь же мало, сколь и прикованный, еще живущий в мире теней и отражений человек знает, что он вынужден иметь дело только с копиями, это знает и тот, который надеется познать в проносимых мимо вещах причину теней. Ибо он не знает, что проносимые предметы равным образом являются лишь копиями, а не оригиналами. Познать это возможно, по Платону, только выйдя из пещеры.

Так в притче о пещере освещается путь познания; он есть в то же время и путь образования, который должно пройти мышление, чтобы достичь в конечном счете правильного знания. 19 Характер этого пути определяется тем, что тот, кто ему следует, только «задним числом» познает свойства достигнутых им ступеней, и тем, что дальнейшее достижение более выс оких ступеней знания не означает полного освобождения от мира пещеры. Осознание того, что человеческое мышление должно довольствоваться познанием фрагментов реальности, а не самого способа ее существования, расширяется на высшей ступени до знания о том, что сама человеческая деятельность и познание возможны только с оглядкой на жизнь в пещере. Так, для идущих к

свету пещера превращается в место их образовательной деятельности. Философское сознание, которому дано познать пещеру как такое место, становится при этом «правильным знанием», согласно которому надо упорядочить и оформить жизнь в пещере. Поэтому Сократ в своем истолковании

19 Эта высшая форма воззрения, в которой мы созерцаем «вещи сами по себе самою по себе душой» (Платон. Федон, 66d-e),представлена у греков понятием theoriа

Платононовский МИФ о пещере. Четыре значения мифа о пещере

Четыре значения мифа о пещере

Сначала приведем текст самого мифа о пещере, а потом дадим его интерпретацию по книге Дж. Реале и Д. Антисери «Западная философия от истоков до наших дней» (т.1).

Миф о пещере

Государство: Книга седьмая

«После этого, ты можешь уподобить нашу человеческую природу в отношении просвещенности и непросвещенности вот какому состоянию. Представь, что люди находятся как бы в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у их прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная, представь, невысокой стеной, вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол.

— Это я себе представляю, — сказал Главкон.

— Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены; проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева. При этом, как водится, одни из несущих разговаривают, другие молчат…

… Прежде всего разве ты думаешь, что находясь в таком положении, люди что-нибудь видят, свое ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры.

— Если бы узники были в состоянии друг с другом беседовать, разве, думаешь ты, не считали бы они, что дают названия именно тому, что видят?…

— Такие узники целиком и полностью принимали бы за истину тени проносимых мимо предметов…

… Когда же с кого-нибудь из них снимут оковы, заставят его вдруг встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх — в сторону света, ему будет мучительно выполнять все это, он не в силах будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он видел раньше…

— Тут нужна привычка, раз ему предстоит увидеть все то, что там, наверху. Начинать надо с самого легкого: сперва смотреть на тени, затем на отражения в воде людей и различных предметов, и уж потом — на самые вещи; при этом то, что на небе, и самое небо ему легче было бы видеть не днем, а ночью, то есть смотреть на звездный свет и Луну, а не на Солнце и его свет…

… Вспомнив свое прежнее жилище, тамошнюю премудрость и сотоварищей по заключению, разве не сочтет он блаженством перемену своего положения и разве не пожалеет он своих друзей.

— А если они воздавали там какие-нибудь почести и хвалу друг другу, награждая того, кто отличился наиболее острым зрением при наблюдении текущих мимо предметов и лучше других запоминал, что обычно появлялось сперва, а что после, а что одновременно, и на этом основании предсказывал грядущее, то, как ты думаешь, жаждал бы всего этого тот, кто уже освободился от уз, и разве завидовал бы он тем, кого почитают узники и кто среди них влиятелен?…

— Обдумай еще и вот что: если бы такой человек опять спустился туда и сел бы на то же самое место, разве не были бы его глаза охвачены мраком при таком внезапном уходе от Солнца?…

— А если ему снова пришлось состязаться с этими вечными узниками, разбирая значение тех теней? Пока его зрение не притупится и глаза не привыкнут — а на это потребовалось бы немалое время, — разве не казался бы он смешон? О нем стали бы говорить, что из своего восхождения он вернулся с испорченным зрением, а значит, не стоит даже и пытаться идти ввысь. А кто принялся бы освобождать узников, чтобы повести их ввысь, того разве они не убили бы, попадись он им в руки.

— Я согласен с тобой, насколько мне это доступно.

— Тогда будь со мной заодно еще вот в чем: не удивляйся, что пришедшие ко всему этому не хотят заниматься человеческими делами; их души всегда стремятся ввысь.

… А удивительно разве, по-твоему, если кто-нибудь, перейдя от божественных созерцаний к человеческому убожеству, выглядит неважно и кажется крайне смешным? Зрение еще не привыкло, а между тем, прежде чем он привыкнет к окружающему мраку, его заставляют выступать на суде или еще где-нибудь и сражаться по поводу теней справедливости или изображений, отбрасывающих эти тени, так что приходится спорить о них в том духе, как это воспринимают люди, никогда не видавшие самое справедливость».

(Платон «Государство». Миф о пещере (кн. 7; 514а — 517е) (дается в сокращении — www. philosophy. ru/library/plato/01/0.html; полный текст см. в: Т.3; стр. 295—299)

Четыре значения мифа о пещере

В центре «Государства» мы находим знаменитый миф о пещере. Мало-помалу этот миф превратился в символ метафизики, гносеологии и диалектики, а также этики и мистики: миф, который выражает всего Платона. Так что же символизирует этот миф?

1. Во-первых, это представление об онтологической градации бытия, о типах реальности — чувственном и сверхчувственном — и их подвидах: тени на стенах — это простая кажимость вещей; статуи — вещи чувственно воспринимаемые; каменная стена — демаркационная линия, разделяющая два рода бытия; предметы и люди вне пещеры — это истинное бытие, ведущее к идеям; ну а солнце — Идея Блага.

2. Во-вторых, миф символизирует ступени познания: созерцание теней — воображение (eikasia), видение статуй — (pistis), т. е. верования, от которых мы переходим к пониманию предметов как таковых и к образу солнца, сначала опосредованно, потом непосредственно, — это фазы диалектики с различными ступенями, последняя из которых — чистое созерцание, интуитивное умопостижение.

3. В-третьих, мы имеем также аспекты: аскетический, мистический и теологический. Жизнь под знаком чувства и только чувства — это пещерная жизнь. Жизнь в духе — это жизнь в чистом свете правды. Путь восхождения от чувственного к интеллигибельному есть «освобождение от оков», т. е. преображение; наконец, высшее познание солнца-Блага — это созерцание божественного.

4. Впрочем, у этого мифа есть и политический аспект с истинно платоновским изыском. Платон говорит о возможном возвращении в пещеру того, кто однажды был освобожден. Вернуться с целью освободить и вывести к свободе тех, с которыми провел долгие годы рабства. Несомненно, это возвращение философа-политика, единственное желание которого — созерцание истины, преодолевающего себя в поисках других, нуждающихся в его помощи и спасении. Вспомним, что, по Платону, настоящий политик — не тот, кто любит власть и все с ней связанное, но кто, используя власть, занят лишь воплощением Блага. Возникает вопрос: что ждет спустившегося вновь из царства света в царство теней? Он не увидит ничего, пока не привыкнет к темноте. Его не поймут, пока он не адаптируется к старым привычкам. Принеся с собой возмущение, он рискует навлечь на себя гнев людей, предпочитающих блаженное неведение. Он рискует и большим, — быть убитым, как Сократ.

Но человек, который знает Благо, может и должен избежать этого риска, лишь исполненный долг придаст смысл его существованию.

(Дж. Реале и Д. Антисери Западная философия от истоков до наших дней. I. Античность. — СПб, ТОО ТК «Петрополис», 1994. — стр. 129—130)