Описание сна в стихах

Мотив сна в лирике поэтов 19-20 веков

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Октября 2013 в 21:30, реферат

Описание работы

Целью реферата является изучение сновидений в творчестве Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Сологуба и Цветаевой. В связи с этим представляется необходимым целостный анализ сновидческих текстов, выявление их статуса в художественном мире авторов.

Для достижения цели ставились и решались следующие задачи:

выявить значение понятия «сон» и художественных особенностей сновидческих текстов; проанализировать семантику и структуру литературных сновидений в творчестве поэтов;

определить функции и место мотива сна в поэтике писателей;

показать, какое значение имеет сон для характеристики персонажей, их внутреннего состояния в произведениях поэтов, соотнеся сны с композицией произведений.

Содержание

Введение

3

3

Сон как объект лингвистического исследования

4

4

Мотив сна в творчестве:

Работа содержит 1 файл

referat_momotovoj_motiv_snav_tvorchestve_pisatelej.doc

Мотив сна в творчестве М. Ю. Лермонтова.

Попытке проанализировать состояние человека, находящегося между жизнью и смертью, представить читателю тему сна в форме потока сознания посвящено стихотворение Лермонтова «Сон». Это стихотворение имеет зеркальную композицию: сначала герой видит во сне героиню, а затем героиня, которую герой видит во сне, видит сон о нем. Таким образом, сюжет развернут два раза: сточки зрения героя и с точки зрения героини. В данном произведении сон выступает словно бы предтечей смерти. Сны героев несут в себе значение видения или предвидения происходящего где-то очень далеко, поэтому сон обретает новый смысл, становясь грезами утомленного сознания раненого человека. Трудно провести тонкую грань между реальностью и грезой человека, спящего «мертвым сном». Героиня произведения тоже находится и в реальности, и во сне. Персонажи, параллельно существующие, мысленно поддерживают друг с другом связь, один видит то, что происходит сейчас с другим, и наоборот.

И снилась ей долина Дагестана;

Знакомый труп лежал в долине той,

В его груди, дымясь, чернела рана,

И кровь лилась хладеющей струей.

Любовь является той силой, которая способна связать двух людей, она объединяет героев, именно поэтому они видят друг друга во сне. Лирические герои переживают друг о друге, и поэтому мысленно поддерживают связь между собой. Поэт был убежден, что любящие души соединяются и за пределами земного бытия. Пониманию содержания стихотворения способствует и кольцевая композиция. Форма стихотворения позволяет дойти до самой сути в понимании его смысла. В стихотворении почти нет возвышенной лексики, немногочисленные примеры таковой («хладеющий», «увенчанных», «младая») создают контраст между возвышенным и конкретным, сном и реальностью, а детальность описания – весьма зримую картину происходящего.

Мотив сна в творчестве Ф. И. Тютчева.

На уровне подтекста можно отождествлять разбушевавшуюся стихию с реальными жизненными проблемами, а волшебный сон лирического героя — с идеальным миром, образ которого так явственно проступает в мечтах, но никогда не воплотится в реальности. Однако без него жизнь была бы лишь трудной обязанностью. Только в мечтах и снах человек может достичь, пусть краткого, счастья и гармонии. Сон противопоставлен как образ светлый и таинственный. Это легко узнаваемый мир поэтического творчества.

В момент творческого озарения мир словно застывает, перестает существовать в сознании художника его вечная суета. Поэт чувствует себя творцом, создателем своего шедевра. Поэтому его миссия столь ценна и возвышенна. Однако в последней строфе реальность вновь врывается в мир художника-творца своим хаотичным шумом. Антитеза мира творчества и реального соотносится в ней по звуковому принципу: «тишина» — «шум», «И в тихую область видений и снов / Врывалася пена ревущих валов».

Это стихотворение объемно и масштабно как по композиции художественного пространства, так и по философской глубине. Обычная жизнь времени, ее сиюминутные всплески хаотичны и преходящи. Творчество вечно, облачено в строгую гармоничную форму. И лишь оно дает человеку подлинное наслаждение и возможность почувствовать себя создателем и хозяином своей судьбы.

В стихотворении Тютчева «Сон на море» сознание, которое в обычном, дневном состоянии человека ясно и четко анализирует все действия, на время пребывания во сне затемнено и становится прозрачным.

Мотив сна в творчестве Ф. Сологуба.

В поэзии Ф. Сологуба концепция «жизнь как сон» принадлежит природе, как миру, погруженному в сон. «Сон» становится одним из характерных признаков окружающего мира природы, противопоставленный неприкаянности лирического героя. Прежде всего, это касается мира неорганической природы. Излюбленный эпитет у поэта по отношению к природному миру – «сонный» или «дремотный»: «дремотные поля» (в стихотворении «Я люблю весной фиалки…»), «дремотный сад» и «заснувшая беззвучно деревушка» («Какая тишина! Какою ленью дышит…»). «Сонное» состояние окружающего мира зачастую противопоставляется миру людей (и внутреннему миру героя) как состояние бесстрастное – страстному, покойное – беспокойному, безгрешное – греховному. Причем, «сон», атрибутированный природе, нередко приобретает самостоятельное бытие, прежде всего с помощью употребления слова «сон» в особой грамматической форме. Так, в стихотворении «Иду я влажным лугом…» покой природы противопоставлен бесприютности и неуспокоенности лирического героя:

Безмолвие ночное

С пленительными снами,

И небо голубое

С зелеными краями, –

Во всем покой и нега,

Лишь на сердце тревога.

В стихотворении Сологуба мотив сна редуцируется до желанного «сна» как отдыха после трудного пути.

Возможна и другая ситуация, когда созерцание жизни природы уподобляется сну, и в этом смысле наступает определенное примирение человека с природой. К примеру, стихотворение «Жизнь проходит в легких грезах…», начинаясь утверждением «Жизнь проходит в легких грезах, / Вся природа – тихий бред», завершается вопросом: «Но – зачем откинуть полог, / Если въявь как и во сне?». Другими словами, поэт усомневается в необходимости созерцания природы, если плоды этого созерцания мало отличаются от легких грез замкнувшегося в своих покоях человека, ведь эти грезы так же способны утешать и успокаивать его. В книге А. Шопенгауэра «Мир как воля и представление» дан следующий фрагмент: «Есть ли верное мерило для различения между сном и действительностью… Жизнь и сновидения – это страницы одной и той же книги»

В стихотворении «Проснувшися не рано…» :

Над озером Лугано

Дымился легкий сон.

От горных высей плыли

Туманы к облакам,

Как праздничные были,

Рассказанные снам.

Поэт не сразу разъясняет, что «легкий сон» – это туманы с гор, тем самым создает ощущение зыбкости реального мира. Тому же служит и образ «праздничных былей, рассказанных снам»: обыденная «земная» реальность словно преломляется в особой реальности сновидения, приобретая черты «творимой». Такое «претворение» окружающего мира примиряет с ним героя. Сон у Сологуба может напрямую становиться атрибутом города: тем самым снимается традиционная для поэта противопоставленность мира человека и враждебного ему мира природы, как, например, в стихотворении «Хорошо, когда так снежно…»

Эпитет «сонный» (и связанные с ними эпитеты «дремотный», «сонливый») применительно к природным обра зам, становится своего рода сигналом особой реальности – пограничной, наделенной своей «тайной», причастной «сказкам». Особый мир, связанный со сном, это мир звезд: созерцание их требует бодрствования, однако само восприятие звездного неба уподобляется поэтом сновидению: таким образом, антитетичные мотивы «бодрствования» и «сновидения» примиряются в типичном мотиве «грезы без сна».

Мотив сна в творчестве М. Цветаевой.

На протяжении всего творчества М. И. Цветаева часто обращается в своих произведениях к таким понятиям, как «сон». Марина Цветаева относилась к своим снам как к творчеству, для нее сновидения полны необычайного очарования, перед которым меркнет повседневность, не случайно «символы снов и художественного творчества Цветаевой имеют единую природу». Все ее творчество пронизывает идея поэта-сновидца, о том, что искусство – творческие сны поэта о себе и о мире. Цветаева записывала сны, пыталась их анализировать. Считая сны действием, творческим актом, Цветаева писала: «Я сню свои сны… Мне сон не снится, я его сню».

Стихотворение построено как рассказ не о конкретном увиденном сне, а об отношениях между «спящим» сознанием и «бодрствующим» подсознанием: между тем, что человек знает или хочет знать о себе, и тем, о чем смутно догадывается; между тем, что он готов признать «своим» и тем, что страшится в себе разглядеть. По самому тону стихотворения можно судить о характере вызвавших его жизненных обстоятельств: это одна из глубоко личных драм, одна из «пороговых» ситуаций, когда человек подвергает мучительной переоценке представления о себе самом.

Цветаева соотносит сон с законом и престолом, а значит, и с властью («А над стонами – сон./ Всем престолам – престол,/Всем законам – закон»). Здесь сон то, что стоит превыше всего для нее, он является главным актом, через который осуществляется ее творчество. Сон, по мнению Цветаевой, мудр и всемогущ. Творческий сон — средство абсолютной независимости в выражении тайной себя, обнаженность души, способ явить мысли и чувства через поэтические символы. Быть сонной — значит быть истинной с собой, душой, охваченной восторгом, исчезнуть в любимом, не быть в быту.

Спать! Потолок как короб

Снять! Синевой запить!

В постель иду как в прорубь:

Цветаева сравнивает постель с прорубью, с пропастью. Очевидно, что сны являются таким же источником идей, целых стихотворений.

Итак, интерпретировав некоторые стихотворения, мы выяснили, что сон для Цветаевой – это вовсе не физиологический процесс отдыха, а некий священный акт, путешествия души, сопоставимые с процессом творчества, в котором она абстрагируется от внешнего мира, погружаясь в иные духовные сферы.

Пожелания спокойной ночи

Сладких снов тебе желаю

И целую нежно в носик,

Крепко-крепко обнимаю

И скучаю очень-очень!

Сладко спи, мое ты счастье!

Снятся добрые пусть сны,

Где с тобой мы будем вместе.

Отдыхай от суеты.

Пусть тебе в кровати будет

Тепло, мягко и уютно,

До утра ничто не будит,

Не тревожит сон твой чуткий.

Сладко спи и высыпайся,

Обнимаю нежно очень.

А во сне мне улыбайся.

Отдыхай. Спокойной ночи.

Спокойной ночи, моя радость! Желаю, чтобы эта ночь подарила тебе чудесный сон и комфортный отдых, чтобы с новыми силами и невероятным зарядом бодрости можно было начать завтрашний день. Крепко тебя целую и нежно-нежно обнимаю.

Пожелать тебе хочу я

Добрых, милых, сладких снов,

Тихо в щечку поцелуя,

Это лучше всяких слов.

Пусть тебе приснится месяц,

Нежно счастьем позолочен,

Занавес улыбок светлых.

Сладких снов! Спокойной ночи!

Доброй ночи! Пусть она

Будет отдыха полна.

Оградит от всех печалей,

Успокоит, укачает.

Пусть одарит сном волшебным,

Необычным, безмятежным.

Звезды ярче пусть сияют,

Крепкий сон оберегают.

Между нами полно километров,

Но душа моя рядом с тобой.

Очень хочется в эти моменты

К тебе чуть прикоснуться щекой.

Только даль расстояния давит,

Как в тиски мое сердце зажав.

Всё, наверно, могу я исправить,

Сладких снов лишь тебе пожелав.

Ночь пришла. Пришла пора

Нам прощаться до утра.

Я пожелаю тебе ночи

Спокойной, доброй очень-очень,

Пусть в яркий свет ночной луны

Приснятся радужные сны!

Покой твой звезды охраняют

И от невзгод оберегают!

Чудесных снов, спокойной ночи.

Пускай приснится то, что хочешь.

Ведь нужно думать не о том,

Что лучше сделать утром, днем.

Пускай приснятся солнце, горы,

Цветы, и реки, и поля.

Среди невиданных историй

Чтоб эта явною была.

Пусть снится сказочное диво,

Порхай во сне, как мотылек.

Пусть свежесть ночи сквозь зазоры

Приносит воздуха глоток!

Спокойной ночи я скажу,

Ведь я тобою дорожу.

Спи спокойно, сладких снов,

Пусть согреет тебя любовь.

Пусть приснится мир чудес,

Пространство голубых небес.

Улыбнись скорей во сне,

Ты приснишься тоже мне.

Спокойной ночи, сладко спи,

Своими снами наслаждайся

И тихо, мирно так сопи,

И до утра не просыпайся!

Пусть добрый сон тебе приснится,

Пускай постель будет нежна!

Смыкай скорей глаза, ресницы

И погрузись в объятия сна!

Сладких снов желает ночь

В тишине прекрасно-звездной.

Спать давно уже пора,

На часах совсем уж поздно.

До утра пусть не тревожат

Ни соседи, ни коты.

Пусть во сне твоем чудесном

Все сбываются мечты.

Полный анализ стихотворения «Сон» (М.Ю. Лермонтов)

Делая полный анализ стихотворения «Сон», которое написал Михаил Юрьевич Лермонтов, команда Литеровед.ру расскажет историю создания, поможет разобраться со средствами выразительности, которые использовал автор, а так же раскроет основный смысл, переданный поэтом.

История создания

Не зря стихотворения Лермонтова были названы пророческими. Это отмечали и люди того времени, и наши современники. Ряд стихотворений Михаила Юрьевича предсказывает не только его личную судьбу, но и судьбу государства. Его труды пронизаны глубиной и смыслом. В каждой строчке мы можем заметить переживания и эмоциональное настроение самого автора.

Как и несколько других работ, стихотворение «Сон» было опубликовано уже после смерти автора.

Жанр, размер

Если говорить о жанре данного произведения – то, безусловно, это лирика. Направление – романтизм. В стихотворении «Сон» Лермонтов использует ямб, где каждая стопа состоит из двух гласных.

Смысл названия

Назвал стихотворение «Сон» Михаил Юрьевич так не зря. В названии можно увидеть сюжет данного произведения. Сон проглядывается в образах и самого героя, а так же в образе его любимой.

Композиция

Композиционно стихотворение делится на две части.

В полдневный жар в долине Дагестана

С свинцом в груди лежал недвижим я;

Глубокая еще дымилась рана,

По капле кровь точилася моя.

Лежал один я на песке долины;

Уступы скал теснилися кругом,

И солнце жгло их желтые вершины

И жгло меня — но спал я мертвым сном.

Здесь мы видим, что герой погиб недавно, поскольку его рана еще дымиться. К концу же сток он засыпает навечно.

Вторая часть включает в себя три строфы, в которой автор описывает свою родину и образ любимой.

Вечерний пир в родимой стороне.

Меж юных жен, увенчанных цветами,

Шел разговор веселый обо мне.

Но в разговор веселый не вступая,

Сидела там задумчиво одна,

И в грустный сон душа ее младая

Бог знает чем была погружена;

И снилась ей долина Дагестана;

Знакомый труп лежал в долине той;

В его груди, дымясь, чернела рана,

И кровь лилась хладеющей струей.

Там, на его далекой родине, ещё не знают, что его уже нет в живых. Это и является центральной частью композиции. Далее автор нас знакомит с возлюбленной героя, которая начинает чувствовать приближающееся горе. Далее во сне она видит то, что случилось с её любимым, переносится туда. Именно это и показывает ту связь, которую смогли обрести влюбленные в загробном мире.

Главной композиционной особенностью считается то, что конец стихотворения переносит нас обратно в начало произведения, тем самым замыкая его.

Образы и символы

В описании пейзажа автор использует Дагестан. Показывая скалы, Михаил Юрьевич подчеркивает свою отчужденность и отгороженность от внешнего мира. Он показывает то, что в момент смерти человек находится один, вдалеке от всех людей и общества.

В пророческом образе героя мы видим самого автора, который при помощи сна пытается поведать нам о своем душевном состоянии и переживаниях.

Так же поэт использует антитезу, когда речь заходит о солнце – символе жизни, которое освещает мертвое тело. Этим он показывает, что со смертью героя ничего не изменилось кардинально. Солнце продолжает светить.

В образе лирического героя мы можем увидеть сильного и смелого мужчину, который был очень одинок. Лишь умерев, он попадает в идеальный мир, где всем правит любовь.

Темы и проблемы произведения

Одна из тем произведения – это, конечно же, одиночество лирического героя. То, что он находится в далеком и скалистом Дагестане, только лучше подчеркивает то, что находиться там он не имеет ни малейшего желания. Он одинок и печален, и именно эта самая отчужденность накладывает на героя отпечаток грусти.

Второй темой смело можно назвать тему смерти. Именно она и является основной проблемой произведения, в котором вплотную переплетается с любовью. Это как вечное соседство добра и зла, которые не смогут существовать по одиночке. Это и выступает основной мыслью стихотворения «Сон».

Так же автор через описание пейзажа и природы передает все настроение произведения. Описание одиноких скал показывает настроение лирического героя, подчеркивая его одиночество. Солнце, которое продолжает светить высоко в небе, выступает противовесом самой смерти. Все стихотворение пронизано трагичностью и одиночеством. Автор доносит то, что человек в самые ответвлённые моменты своей жизни находится всегда один. Приходит в этот мир и уходит из него он в полном одиночестве. Даже любовь приходит только во сне.

Средства выразительности

Михаил Юрьевич Лермонтов использует большое количество различных средств выразительности, тем самым делая текст ярким и контрастным.

В стихотворении «Сон» он использует большое количество эпитетов и метафор, благодаря которым он сумел передать все настроение автора. Так же поэт использует антитезу, чтобы провести резкий контраст между живым и мертвым.

Основная идея произведения

Мысль, которую заложил автор в произведении, дает нам возможность подумать о смерти и её неминуемом приходе. Ведь рано или поздно с ней суждено встретится абсолютно каждому человеку. Это позволяет попытаться найти смысл своей жизни. Пересмотреть свои взгляды и поступки, чтобы не оказаться в последний день жизни таким же одиноким, как и лирический герой произведения. И пока ещё есть время, есть возможность постараться изменить свою жизнь в лучшую сторону и стать счастливым.

Стихотворение и анализ «Опять сон»

Мне опять приснились дебри,

Глушь пустынь, заката тишь.

Желтый лев крадется к зебре

Через травы и камыш.

Предо мной стволы упрямо

В небо ветви вознесли.

Слышу шаг гиппопотама,

Заросль мнущего вдали.

На утесе безопасен,

Весь я – зренье, весь я – слух.

Но виденья старых басен

Возмущают слабый дух.

Крылья огненного змея

Не затмят ли вдруг закат?

Не взлетит ли, искры сея,

Он над нами, смерти рад?

Из камней не выйдет вдруг ли

Племя карликов ко мне?

Обращая ветки в угли,

Лес не встанет ли в огне?

Месяц вышел. Громче шорох.

Зебра мчится вдалеке.

Лев, взрывая листьев ворох,

Тупо тянется к реке.

Дали сумрачны и глухи.

Хруст слышнее. Страшно. Ведь

Кто же знает: это ль духи

Иль пещеры царь – медведь!

Краткое содержание

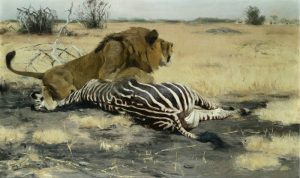

В. Кунерт. Добыча. 1915

Сюжет произведения весьма оригинален: лирическому герою (поэту) снится весьма экзотический сон. Во сне он видит следующую картину: пустынные африканские дебри и мощного льва, подкрадывающегося к наивной зебре. Герою видятся стволы высоких деревьев и слышится громкая поступь гиппопотама.

Лирический герой сидит на высоком утёсе, увлечённо вспоминая сюжеты старинных басен. Мысли его всецело заняты огненным змеем, шустрыми карликами, выходящими из-за камней, и грозным пожаром, охватившим лес. Над утёсом поднимается яркий месяц, зебра убегает прочь от льва, который, в свою очередь, отправляется к речке. Чуткий слух лирического героя улавливает странные шорохи, происхождение которых ему неясно. Возможно, это какие-то духи, либо медведь… Сюжет этого странного стихотворения повествует читателям о пугающей красоте африканской природы. Красота Африки будоражит воображение романтического героя, заставляя его вспоминать древние предания.

Поэт с упоением рассказывает увиденный во сне сон, в котором он, расположившись на безопасном утёсе, осуществляет наблюдение за различными дикими животными. Мы, читая произведение, будто бы оказываемся вместе с лирическим героем посреди африканской пустыни, в реалиях фантасмагорического мира. При этом мы чётко осознаём, что герой испытывает реальный страх от всего увиденного.

История создания

В конце девятнадцатого века, ещё только начинающий поэт Валерий Брюсов, всецело преданный постулатам «символизма», пускается в увлекательные экспериментальные поиски себя и собственного поэтического голоса на страницах своего дебютного сборника стихов под говорящим названием «Шедевры». На сегодняшний день Брюсов, прежде всего, воспринимается в качестве основоположника и глашатая русского «символизма». Свой первый поэтический сборник автор издал в 1895 г. Следует заметить, что в это время начинающему стихотворцу скромность была абсолютно не свойственна. За присущий Брюсову демонстративный эгоизм его регулярно высмеивали литературные критики.

К примеру, свои юношеские годы поэт считал «юностью гения», а свой первый поэтический сборник он завещал искусству и вечности. В области творчества максимальное влияние на Брюсова оказал великий французский поэт Поль Верлен. Анализируемое произведение «Опять сон» увидело свет в 1895 г. На момент написания данного стихотворения автору едва исполнилось двадцать два года. Произведение вошло в уже упомянутый сборник «Шедевры», став частью поэтического цикла с экзотическим названием «Криптомерии» (это вечнозелёное дерево, относящееся к семейству кипарисовых). Согласно сути названия, ключевое место в произведении отведено описанию фауны.

Следует заметить, что «Шедевры» первые читатели восприняли без особого восторга. В укор автору критики выдвигали обвинение в том, что наименование книги совершенно не соотносится с её содержанием. Вместе с тем, первый поэтический сборник «Шедевры» стал важнейшей вехой в творческом пути Брюсова и своеобразной квинтэссенцией его раннего творчества.

Жанр, направление, размер

Перед нами яркий образец удачного смешения жанров – это и пейзажная лирика и фантастический стих. Поэт повествует о событиях, увиденных им во сне, не имеющих ничего общего с реальной действительностью. Также в произведении присутствует описание африканской природы: животных и растительности.

Произведение написано в строгом соответствии с требованиями литературного направления «символизм», чьим основным пропагандистом и последователем являлся Валерий Брюсов. Стихотворные строки уводят читателей из «пошлого» мира реальности и обыденности – в мир сна, гораздо более совершенный и увлекательный.

Поэтический размер – хорей, рифмовка перекрёстная. Заметно наличие открытых и закрытых рифм.

Композиция

Произведение состоит их семи четверостиший. Вся композиционная организация стиха посвящена увлекательному описанию фантастического приключения, случившегося с лирическим героем во сне. Мы видим, что у героя буквально дух захватывает от увиденного сновидения: он боится и, вместе с тем, жадно интересуется всем происходящим. Постепенно герой обживается внутри своего сновидения, и больше уже не страшится, что случится «опять сон». Композиционную организацию произведения можно представить следующим образом:

Образы и символы

Брюсов представил на суд читателей три ключевых образа:

Темы и настроение

Основная тема, которую поднимает Брюсов в своём произведении – тема таинственного и фантастического мира, увиденного лирическим героев во время сна. Этот мир можно охарактеризовать такими эпитетами, как: захватывающий, мистический, эзотерический. Настроенческий пафос произведения насквозь проникнут яркими эмоциями лирического героя, которые постепенно меняются от начала к концу стихотворения. Так, в самом начале поэт не ощущает тревоги и страха, поэтому он спокоен и радостен. Но затем возникает страх и начинает рисовать различные «страшилки». С каждой строчкой чувство страха возрастает, достигая в конце своего апогея. Поэтому можно уверенно утверждать, что произведение не радостное, и не грустное – оно мечтательное, как сон.

Основная идея

Ключевая идея произведения заключается в следующем утверждении: страшные, непонятные сновидения бывают у всех людей, вне зависимости от возраста. Как правило, страшные сны населены человеческими страхами, корни которых уходят в детские воспоминания о баснях и сказках.

Средства выразительности

Чтобы донести до читателей эмоциональное состояние лирического героя, и его впечатления от увиденного сна, Брюсов использует следующие средства выразительности: