Пабло пикассо герника трактовка

«Колорит»: Чудовища внутри нас. Смысл картины Пабло Пикассо «Герника»

При слове «абстракционизм» мы невольно вспоминаем имя Пабло Пикассо. Его картины про женщин не похожи на женщин. Его автопортреты не имеют ничего общего с внешним видом самого мэтра. И все же некоторые картины Пикассо выходят за рамки пустой абстракции и чистого формализма техники. Concepture публикует статью, посвященную одной из наиболее известных работ испанского художника, картине «Герника».

Картина как реакция на события времени

«Герника» была написана Пикассо в 1937 году. Она по праву считается одной из центральных работ в творчестве художника, поскольку в ней сплетаются многие сквозные для Пикассо темы и проблемы. Поводом, побудившим Пикассо написать картину, послужила бомбежка нацистами небольшого баскского городка в Испании под названием Герника. Это событие почти сразу получило мировую огласку, как один из наиболее ярких эпизодов бесчеловечной политики нацизма. И поскольку Пикассо принадлежал не к тому типу художников, которые прячутся в башне из слоновой кости, а занимал активную гражданскую и социальную позицию, он не мог не откликнуться на это явление. Именно политическое звучание сюжета картины во многом обеспечило ее известность и даже превратило в символ искусства двадцатого века.

Ошибочным, однако, будет полагать, будто замысел картины исчерпывается исключительно внешними причинами. «Герника» – это не просто исторический документ, фиксирующий хронику военной Европы. Это предельно личностная вещь, в которой исповедальный мотив пережитой боли переплетается с неким вопрошанием о судьбах людей в дегуманизированном мире. Об этом, в первую очередь, свидетельствует язык, который Пикассо сознательно избрал для написания картины. Это язык символов (а не фактов). Из этого можно сделать вывод о том, что художник не ограничивает тематику (проблематику) картины определенным историческим периодом. Мы видим, что вполне реальное событие изображено в откровенной мифологической форме. По своей природе символ – вневремен, внеисторичен, или, если говорить в терминологии Юнга – архетипичен.

«Ищу человека!»

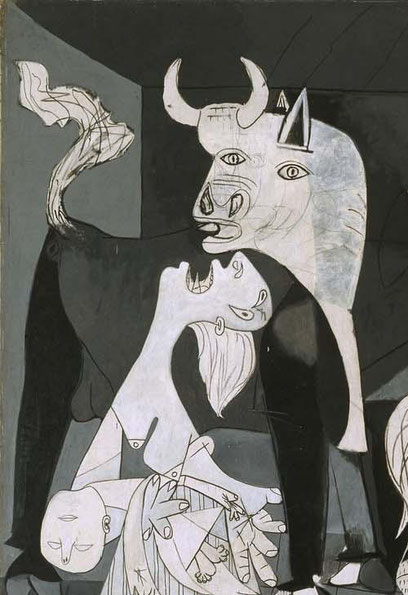

Главными фигурами на картине являются агонизирующая от смертельных ран лошадь в центре и бык в углу, своими очертаниями отсылающий нас к образу Минотавра. Каково же значение этих фигур? Сам Пикассо неоднократно говорил, что фигура Минотавра для него воплощает темное (звериное) начало в человеке. Распространение «коричневой чумы», безусловно, можно считать актуализацией этого начала. Защитные барьеры классической культуры рухнули и на свет вырвалось дикое неуправляемое, жаждущее разрушения чудовище.

Лица, присутствующие на портрете, можно считать вариантами автопортрета самого Пикассо. Эта деталь указывает на то, что художник не дистанцируется от происходящего, а наоборот находится в эпицентре событий. Здесь под событием следует понимать не сам факт бомбежки, а скорее тот кризис сознания, который легитимирует эту бомбежку, делает истребление людей чем-то нормальным. Другими словами, это дикое звериное начало Пикассо признает и в себе.

Электрифицированное солнце на картине – тоже весьма полисемический образ. С одной стороны – это указание на технологизацию эпохи (которая приводит к милитаризации), когда даже естественный свет солнца представлен электрической лампочкой. С другой стороны, даже несмотря на то, что это некое «техническое соднце», оно все же выполняет функцию освещения. Но его сияние не проливает свет на кромешную тьму общего фона. Здесь можно прочитать сразу несколько смыслов. Во-первых, весь ужас и безумие творятся при свете, не тайком (актуализация Минотавра); во-вторых, несмотря на «яркий свет» научно-технического прогресса, люди все равно погрязли во тьме неведения. Здесь черный цвет – символ утраты нравственных оринетиров, то есть, символ умонастроения эпохи.

Но есть среди этих мрачных образов и положительные, внушающие надежду. Таковым, например, является свеча, которую держит рука, растущая, как будто, из другого измерения, как будто, с неба. Смысл понятен: какое бы зло ни творилось в мире подлунном, вечные ценности надлунного мира всегда будут оставаться надеждой на искупление и исправление даже самого безутешного положения вещей. Второе значение: свеча все-таки горит среди бела дня. То есть, ее свет – это свет внутренний. Следовательно, спасение следует искать не вовне в виде некой сверхъестественной силы, а внутри самих себя.

Вопреки внешнему бесчинству тьмы в людях по-прежнему теплится огонек надежды, добра и сострадания. Разгорится ли этот огонек в мощное пламя, которое разгонит тьму, зависит от самих людей. Третий смысл, который, может быть, и не закладывался Пикассо сознательно, но который все же присутствует в виде нечаянной аллюзий – это перифраз диогеновского фонаря. «Ищу человека!» – отвечал синопский киник на вопрос «что он делает с фонарем в руке при свете дня?». Возможно, что и Пикассо ищет, мучительно хочет найти настоящего человека посреди хаотичной скотобойни войны.

Значение «Герники» для культуры

Рекомендуем прочесть:

1. В. Прокофьев – «Феномен Пикассо».

2. А. Рыков – «Пикассо и политика. Проблемы философской интерпретации кубизма».

Картина была заказана Пикассо правительством Второй Испанской республики для экспонирования в испанском павильоне во время Международной выставки 1937 года в Париже с целью привлечь внимание публики к бедственному положению республиканцев на фронтах.

В 1940-хх, когда в Испании была установлена военная диктатура генерала Франко, Пабло Пикассо предпочел оставить картину в Музее современного искусства в Нью-Йорке, выразив при этом намерение вернуть «Гернику» в Испанию лишь после того, как в стране будет восстановлен демократический строй.

Сегодня «Герника» Пикассо не только считается одной из «главных» картин 20-го века, но воспринимается как универсальный символ ужасных страданий, которые причиняет людям война.

Бомбардировка Герники

C 16:30 по 18:45 несколько групп самолётов (основной ударной силой были Юнкерс Ю 52, было) сбросили 50- и 250-килограммовые бомбы (в том числе и зажигательные) на баскский город Герника с населением около 3 700 человек. Кроме того, как утверждается, в ходе налета пулемётным огнем уничтожались бойцы республиканской армии и гражданское население.

Наиболее близкая к реальности цифра погибших непосредственно в ходе бомбардировки оценивается в 150—250 человек. Кроме того, около 600 человек умерло в больнице города Бильбао, куда были доставлены многие пострадавшие из Герники и окрестностей.

Описание картины «Герника»

Следует отметить, что «Герника» написана с использованием весьма скупой палитры: черного, белого и различных оттенков серого цвета (эдакий авангардный «гризайль»), что, с одной стороны, напоминает о газетных полосах, где публиковались военные новости той поры (в некотором смысле, картина Пикассо и есть такой «репортаж с места событий»), а с другой может служить визуальным выражением мрака, жестокости и бездушности, которые неизбежно несет война.

Бык. Бык с темным туловищем и белой головой присутствует в левой части «триптиха» и выглядит довольно бесстрастным на фоне творящегося вокруг смертоубийственного хаоса. Когда самому Пикассо задали вопрос по поводу символического значения этого персонажа, Пабло ответил, что «бык символизирует жестокость и тьму». Не исключено (как это не раз бывало в случае с другими работами Пикассо, что бык, отстранненно созерцающий ужасные события, в некотором смысле является автопортретом самого художника.

Лошадь, имеющая обширную вертикальную рану в боку, из последних сил пытается не упасть, однако конец ее предрешен. Интересно, что язык лощшади также напоминает стилет, а конец морды и верхние зубы образуют человеческий череп.

Принято считать, что лошадь символизирует как невинных жертв войны, так и, возможно, искусство (вспомним крылатого коня Пегаса). Возможно, таким образом, Пикассо рассказывает о том, что бесценные произведения исксства из Пинакотеки Прадо пришлось вывозить и прятать ввиду неминуемого падения Мадрида под натиском сил мятежников.

Женщина с лампой, явно находящаяся в состоянии шока и идущая вперед с невидящим взглядом, интерпретируется как аллегория Республики, однако в то же время наппоминает Мари-Терезу Вальтер, какой изобразил ее Пикассо в скульптуре «Женщина со стаканом», таже предоставленной им для Испанского павильона во время международной выставки в Париже.

Умоляющий человек. Человек, смотрящий в небо и словно умоляющий самолеты прекратить бомбардировки, вдохновлен картиной Гойи «Третье мая 1808» в Мадриде. Это художественный способ сказать войне «хватит»! По мнению Визедо, у этой фигуры женская грудь, она прыгает, летает или танцует с овальными крыльями с обеих сторон.

Достаточно сказать, что полученная Пикассо сумма составила 15% от общей стоимости испанского павильона, и в девять раз превзошла максимальную цену, которую Пабло когда-либо получал до того за свое произведение искусства. Кстати, сохранившаяся квитанция об уплате этой суммы художнику и позволила спустя десятилетия заявить о праве собственности на картины, а затем и вернуть ее на в Испанию.

Пабло Пикассо «Герника». Описание картины

Самое эпичное и гневное произведение Пабло Пикассо – полотно «Герника».

Как ни странно, сам художник никогда не был в Гернике, однако, весть о трагедии впечатлила Пикассо чрезвычайно, впрочем, никто их испанцев не смог остаться равнодушным к новости об уничтожении целого мирного города.

Свой гнев и гражданскую позицию мастер воплотил в масштабном полотне, которое было представлено на Всемирной выставке в Париже. Сегодня можно только диву даваться – картина три на восемь метров была написана всего за месяц. Сохранились свидетельства, что автор мог проводить за работой по 12 часов в сутки.

Своим внушительным форматом и композиционным строением картина напоминает триптих – среди всеобщего хауса фигур и эмоций, можно выделить три чётких фрагмента.

Картина написана маслом в чёрно-белых тонах и этим самым напоминает монохромную хронику страшных событий. Горе, страдание, ужас, отчаяние пронизывают полотно. Это, несомненно, трагедия общечеловеческая – вне места, вне времени, вне реализма. Именно такой эту трагедию и изобразил Пикассо.

Действие происходит в тесном подвале, где «замкнуты» люди, звери и птицы. Набросочно представлен скупой, но характерный интерьер – потолочные балки подвала, плиты на полу, проёмы окон и дверей. Передний план как бы подсвечен треугольником, охватывая главные персонажи. Свет идёт от символического глаза-лампы.

В центре треугольника изображена агонизирующая лошадь, к голове которой тянется чья-то рука со светильником. Под копытами умирающего скакуна лежит мужчина-солдат, тело которого разнято или разрублено на отдельные части. Колоссальное впечатление на зрителя оказывает зажатый в руке цветок, символ невинности, в сочетании с широко открытыми, но уже мёртвыми глазами. На руках мужчины можно рассмотреть стигматы, как подтверждение невинного убиенного человека. Единственный вооружённый воин на картине уже не может никого защитить – он убит, «съеден» изнутри, а в руке его торчит бесполезный обломок меча. К мёртвому мужчине устремилась женщина, нога её почти оторвана, а глаза устремлены к лампе.

Ещё одним сильным по эмоциональному накалу героем является мать, вопящая над умершим ребёнком, обвисшим на руках. Её взор обращён к небесам, а рот застыл в нечеловеческом крике. Крохотные ножки и ручки, маленькие пальчики, запрокинутое личико – самый душераздирающий образ на полотне, квинтэссенция ужаса происходящего.

В картине преобладает необычная линейная перспектива. Кроме линейного построения, полотно, безусловно, обладает неким объёмом и глубиной. В стилистическом плане также достаточно просто найти разночтения — откровенный кубизм сочетается здесь с элементами реализма (подкованное копыто лошади).

Разглядывая полотно, неизбежно приходишь к ощущению того, что передний план разглядываешь как будто через прозрачную стеклянную стену – этакий аквариум, где в замкнутом пространстве разворачивается трагедия.

При первом «прочтении» работы сразу замечаешь быка и он тоже здесь неспроста. Минотавр, бык – это расхожий символ войны в Испании.

Феномен Пикассо в работе – удивительное реальное ощущение ужаса, даже апокалипсиса при весьма условной технике, далёкой от реалистичности.

Картину общество приняло неоднозначно. Некоторые свидетели утверждают, что к полотну были чаще повёрнуты спинами, однако, признание оно всё же снискало. Так, например, Долорес Ибарурри Гомес была впечатлена увиденным, и заявила, что работа является громким обвинением фашизму и режиму Франко.

«Герника» принесла известность Пикассо на весь мир. К ней снова обратились после трагических событий в Нагасаки и Хиросиме. Полотно долго находилось в музее Прадо, как и хотел того сам Пабло Пикассо, но в 90-х её перевезли в Мадрид. И как полстолетия назад картина привлекает внимание и вызывает сильнейшие эмоции, возле неё можно стоять очень долго, находя в каждой её части новые элементы и их прочтения, пронизанные болью и страданиями человеческими.

Картина испанского художника Пабло Пикассо «Герника» 1937 г. Холст, масло. 349,3 x 776,6 см. Центр искусств королевы Софии, Мадрид, Испания

Картина Пабло Пикассо “Герника”

Картина Пикассо — «Герника» написанная в мае 1937 года по заказу правительства Испанской Республики для испанского павильона на Всемирной выставке в Париже.

Сочинение по картине «Герника»

Вариант 1

Нечеловеческие зверства фашистского режима впервые сразили Европу после того, как отдельный легион добровольцев люфтваффе совершил ночную бомбардировку мирного баскского города, находящегося на севере Испании неподалеку от границы с Францией.

Более трети жителей погибло под бомбежкой, а сам город горел еще более трех суток. Шокированная Европа еще не осознала, какая страшная беда надвигается на нее, поскольку фашистская Германия впервые обнажила свое уродливое лицо.

Пабло Пикассо, проживающий в это время возле Парижа, был так поражен произошедшим в Гернике, как будто его пронзили острым предметом.

Приняв заказ на полотно для выставки в Париже, он создал масштабный не только по размерам, но и по смыслу шедевр с невероятной скоростью – всего лишь за месяц, работая иногда по двенадцать часов в сутки.

Сюжет, в самых мельчайших деталях, как будто уже был в голове живописца и он словно обводил то, чем было охвачено его творческое воображение.

«Герника», выполненная в манере кубизма, представляет собой огромное полотно впечатляющих размеров, написанное масляными красками в черно-белых тонах.

Выбор такой формы и цветовой гаммы обусловлен несколькими причинами.

Желая выразить в своем творении боль, отчаяние, агонию и гнев невинно пострадавших людей, Пикассо обезличивает их, передавая лишь основные черты, по которым можно узнать мать, рыдающую над телом мертвого ребенка, разорванное на части тело солдата, падающую в агонии белую лошадь, растерзанную голубку, женщину со светильником, гибнущего в огне человека и яростного быка.

Деформация объектов, помещения и цветов объясняется ужасом, который внезапно постиг ночью испанский город. Во время войны все ужасно и лишено красок, это время, когда больше нет никаких цветов и форм. Все становится нереальным, как в кошмарном сне, и сознанием воспринимаются лишь общие черты.

Сюжет разворачивается в тесном помещении, вероятно внутри комнаты, на потолке которой находится странной формы лампа, больше напоминающая горящий глаз. Снаружи полыхают огнем здания, а фигура мужчины справа зажата между двумя языками пламени.

В это помещение подобно привидению, держа в руке свечку, вплывает какая женская маска по стилю напоминающая древнегреческую. Глаза у всех персонажей картины широко раскрыты, а в горле застрял крик.

Повершенный солдат продолжает сжимать в руке клинок, из которого растет цветок – так Пикассо передает образ защитника, поверженного войной. Лишь только голова быка, возвышающаяся над всем, выражает мрачное равнодушие, попирая поверженным им.

Вариант 2

Как можно изобразить бессмысленную бойню, отнявшую жизнь тысяч невинных? Это агония, это изуродованные

перекошенные лица, это страх, ненависть и жестокость. Художник переступает через авангард, возвращаясь к средневековью — он пытается поднять вопросы морали, и тут же отвечает на них кратко и безапелляционно: мир абсурден, и в нем нет места морали. Размер полотна поражает: 3,5 метра в высоту и 8 метров в длину.

Пабло Пикассо писал картину практически без отдыха, раз за разом переделывал, пытаясь как можно точнее передать бурю, царившую в его душе, и во всей Европе. Сюжет и композиция картины отнюдь не основываются на реально происходивших действиях — это меткие ассоциации и глубокие образы, которые вместе

оставляют впечатление глупого нагромождения. Мертвый всадник, женщина со светильником, бьющаяся в конвульсиях лошадь… Они словно загнаны в “каменный мешок”, а над их головами рассеивает свой холодный свет лампа накаливания.

Интересно, что художник сознательно упускает все то, что не несет в себе, по его мнению, смысловой и эмоциональной нагрузки, изображая лишь то, без чего не обойтись. Мать, чье лицо обращено к зрителю, широко раскрыла свой рот, словно пытается беззвучно кричать. Ноздри сдвинуты вверх, выше глаз.

Индивидуальность персонажей напрочь отсутствует, они словно Розенкранц и Гильденстерн в пьесе Стоппарда — не знают кто они и что делают в этом аду. Но это не все. Ведь есть и другие, не только те, кто остался в Гернике. Есть те, кто беззвучно и бездейственно наблюдает. Их холодный взгляд скользит по сцене бойни, и решительно ничего не выражает. Эту отчужденность олицетворяет бык.

Гораздо позже, в разгар Второй мировой, быка стали олицетворять с Гитлером и Франко. Но, по правде сказать, их там нет. “Герника” не привязана к определенному временному событию, ведь всегда будет бык, всегда будет агония, и всегда будет холодный свет.

Описание картины «Герника»

Самое эпичное и гневное произведение Пабло Пикассо – полотно «Герника». Наряду с “Криком” Э. Мунка является одной из самых популярных картин 20 века.

Герника – это город в Испании, который исторически принадлежит баскам. 26 апреля 1937 года испанцы были потрясены трагедией, развернувшейся на территории малоприметного муниципалитета – Герника была стёрта с лица земли немецкой авиацией, легионом «Кондор».

Как ни странно, сам художник никогда не был в Гернике, однако, весть о трагедии впечатлила Пикассо чрезвычайно, впрочем, никто их испанцев не смог остаться равнодушным к новости об уничтожении целого мирного города.

Свой гнев и гражданскую позицию мастер воплотил в масштабном полотне, которое было представлено на Всемирной выставке в Париже. Сегодня можно только диву даваться – картина три на восемь метров была написана всего за месяц. Сохранились свидетельства, что автор мог проводить за работой по 12 часов в сутки.

Своим внушительным форматом и композиционным строением картина напоминает триптих – среди всеобщего хауса фигур и эмоций, можно выделить три чётких фрагмента.

Картина написана маслом в чёрно-белых тонах и этим самым напоминает монохромную хронику страшных событий. Горе, страдание, ужас, отчаяние пронизывают полотно. Это, несомненно, трагедия общечеловеческая – вне места, вне времени, вне реализма. Именно такой эту трагедию и изобразил Пикассо.

Действие происходит в тесном подвале, где «замкнуты» люди, звери и птицы. Набросочно представлен скупой, но характерный интерьер – потолочные балки подвала, плиты на полу, проёмы окон и дверей. Передний план как бы подсвечен треугольником, охватывая главные персонажи. Свет идёт от символического глаза-лампы.

В центре треугольника изображена агонизирующая лошадь, к голове которой тянется чья-то рука со светильником. Под копытами умирающего скакуна лежит мужчина-солдат, тело которого разнято или разрублено на отдельные части. Колоссальное впечатление на зрителя оказывает зажатый в руке цветок, символ невинности, в сочетании с широко открытыми, но уже мёртвыми глазами.

На руках мужчины можно рассмотреть стигматы, как подтверждение невинного убиенного человека. Единственный вооружённый воин на картине уже не может никого защитить – он убит, «съеден» изнутри, а в руке его торчит бесполезный обломок меча. К мёртвому мужчине устремилась женщина, нога её почти оторвана, а глаза устремлены к лампе.

Ещё одним сильным по эмоциональному накалу героем является мать, вопящая над умершим ребёнком, обвисшим на руках. Её взор обращён к небесам, а рот застыл в нечеловеческом крике. Крохотные ножки и ручки, маленькие пальчики, запрокинутое личико – самый душераздирающий образ на полотне, квинтэссенция ужаса происходящего.

В картине преобладает необычная линейная перспектива. Кроме линейного построения, полотно, безусловно, обладает неким объёмом и глубиной. В стилистическом плане также достаточно просто найти разночтения — откровенный кубизм сочетается здесь с элементами реализма (подкованное копыто лошади).

Разглядывая полотно, неизбежно приходишь к ощущению того, что передний план разглядываешь как будто через прозрачную стеклянную стену – этакий аквариум, где в замкнутом пространстве разворачивается трагедия.

При первом «прочтении» работы сразу замечаешь быка и он тоже здесь неспроста. Минотавр, бык – это расхожий символ войны в Испании.

Феномен Пикассо в работе – удивительное реальное ощущение ужаса, даже апокалипсиса при весьма условной технике, далёкой от реалистичности.

Картину общество приняло неоднозначно. Некоторые свидетели утверждают, что к полотну были чаще повёрнуты спинами, однако, признание оно всё же снискало. Так, например, Долорес Ибарурри Гомес была впечатлена увиденным, и заявила, что работа является громким обвинением фашизму и режиму Франко.

«Герника» принесла известность Пикассо на весь мир. К ней снова обратились после трагических событий в Нагасаки и Хиросиме. Полотно долго находилось в музее Прадо, как и хотел того сам Пабло Пикассо, но в 90‑х её перевезли в Мадрид. И как полстолетия назад картина привлекает внимание и вызывает сильнейшие эмоции, возле неё можно стоять очень долго, находя в каждой её части новые элементы и их прочтения, пронизанные болью и страданиями человеческими.

Картина испанского художника Пабло Пикассо «Герника» 1937 г. Холст, масло. 349,3 x 776,6 см. Центр искусств королевы Софии, Мадрид, Испания

Анализ картины «Герника»

Пабло Пикассо – многогранная и многосторонняя личность, творившая во многих стилях: от традиционного изобразительного искусства до модерна. Более тщательное изучение его творчества позволит глубже понять и прочувствовать как самого автора, так и его взгляд на мир, проявленный нам через эстетическое пространство картины. Проблематика данного художественного произведения привлекает внимание и вызывает интерес у зрителя.

Война – это один из самых жесточайших и разрушительных феноменов, «бессмысленная и беспощадная», как часто пишут о ней. Что побуждает писателей, философов, художников на протяжении всей истории человеческого существования поднимать данную проблему и выносить ее на всеобщее обозрение? Причины и предпосылки могут быть очень разные, однако в данной работе хотелось бы выяснить именно точку зрения Пикассо, который изначально не являлся активно политически настроенным и сильно вовлеченным в жизнь общества человеком.

Многие считают, что роль искусства заключается исключительно в том, чтобы доставлять эстетическое удовольствие зрителю и приносить ему положительные эмоции и ощущения. Но так ли это на самом деле? Анализ картины «Герника» поможет нам ответить на ряд сложных вопросов и показать, является ли искусство лишь средством увеселения или это нечто более серьезное, острое и важное для нас.

«Герника» была создана в 1937 г. буквально за один месяц. Что же побудило автора написать данную картину, более того в такие кратчайшие сроки? Стоит отметить, что картина достаточно больших размеров, понять и поверить, что такое возможно создать за столь короткий срок достаточно трудно. Но, как говорил сам Пикассо, «я ничего не ищу, я нахожу». Создается впечатление, что картина в нем уже была готова и оформлена, ему же оставалось лишь воплотить этот замысел на холсте, сделать мысли действительными.

П. Пикассо, как отмечают исследователи, усердно работал над картиной по 14 часов в день, огромный труд был вложен в данное произведение. Сначала им были нанесены наброски графитом, это знаменитые изображение быка, раненой лошади, человека со свечой. Мысли лились, а Пикассо лишь успевал их выражать и проявлять. Начался процесс написания самой картины; проблемы в личной жизни способствовали погружению в трагические события, переживание их самим автором. Работа над картиной была неоднородна, многие первоначальные замыслы и зарисовки были убраны или изменены.

Так, например, воин, которого Пикассо изначально изобразил крупным, сильным человеком, который борется с обстоятельствами, в результате был изображен опрокинутым на спину, с открытым ртом, беспомощным и поверженным. В ранней версии «Герники» можно было увидеть надежду, непокорность – в итоге осталась лишь всепоглощающая трагедия и ужас. В постоянных исправлениях и терзаниях заметны сомнения и волнения автора относительно изображенного. Эти события действительно тревожат и ранят художника.

Пабло Пикассо старается воплотить в своей картине тот ужас и боль, которую несет война, деградацию сознания людей. И он взывает с полотна картины: «Люди, опомнитесь, что вы делаете?!». Это, действительно, призыв к пониманию и осознанию проблем, философское видение конца мира. Пикассо пытается показать это. Поэтому в картине надежды на спасение уже нет, нет оптимизма, нет присутствующего во всех его картинах вдохновения.

«Гернику» относят к зрелому периоду творчества Пикассо, который начинается с его переезда в Париж. Этот период является достаточно многогранным и разнородным: начиная с «розового» периода в его творчестве и заканчивая сюрреализмом, кубизмом и другими формами изобразительности. Множество обстоятельств послужило причиной написания данной картины. Начнем с того, что данный период в творчестве П. Пикассо (1937 год), как он сам говорил об этом «худшее время в его жизни». Разрыв с женой, беременность любовницы, личные переживания и неурядицы накладывают отпечаток на искусство Пикассо.

Он не может писать, у него нет вдохновения и импульса. Событием, которое способствует творческому сдвигу, является просьба испанского правительства нарисовать картину ко Всемирной выставке в Париже, где будет отдельно представлено творчество испанских авторов. Пикассо соглашается, однако идей, которые он бы хотел воплотить и выразить, у него нет. Но происходит событие, которое дает толчок в развитии его творчества: бомбардировка города басков Герники итальянскими и немецкими летчиками.

Это событие было настолько неожиданным, что не могло никого оставить равнодушным. Пикассо не был исключением: события, происходящие в Испании, бомбежка мирного города, поразили его до глубины души. Реальность и искусство сошлись в это мгновение. Тогда он и начал писать свое произведение к Парижской выставке. В июне 1937 года картина была представлена на выставке во Франции.

Историко-культурная среда оказывает сильное воздействие на творчество любого автора, художника, писателя или поэта, поэтому так важно проанализировать культурную среду, в которой творил П. Пикассо. В начале ХХ века происходит смена взглядов с авангардизма, его манифестами и вызовом, на модернизм с его оригинальным видением мира и способами его воплощения. Как напишет Л. Рубинштейн:

“Модернизм как бы принимает основные ценности традиционного искусства, но занимается обновлением художественных средств при решении так называемых вечных задач искусства. Авангардизм все время создает другое искусство, обновляет не средства его, а сам предмет искусства».

Эпоха исканий, открытие новых направлений и течений влияет на творчество Пабло Пикассо. Его творение начинается с классицизма и реализма, а заканчивается кубизмом, даже постмодернизмом. Творчество художника безрамочно, в нем нет границ и четких этапов – Пикассо уникален: он выходит за рамки любой традиции и канона. Жизнь Пикассо достаточно разнообразная и пестрая, поэтому проанализируем лишь этап создания картины «Герника».

Последствия Первой Мировой войны, повсеместные гражданские войны, ощущение тревоги и ожидание чего-то зловещего сопровождают мысли интеллектуалов. В культуре витает осознание необходимости перестройки не только общества, но и сознания человека. «Предчувствие глобальной катастрофы, атмосфера грядущего смертоносного конфликта в человеческом обществе» присутствует у каждого.

С развитием эпохи модернизма развивается множество новых конкурирующих течений: импрессионизм, абстракционизм, футуризм, сюрреализм, которые вызывают интерес и привлекают к себе внимание последователей. Доминирующими художественными стилями XX века, называют, импрессионизм и сюрреализм, как два автономных течения. Пикассо воспринял на разных этапах своего творчества каждое из направлений и проинтерпретировал в своей манере.

Одним из новых модернистских течений является кубизм, автором которого считается сам П. Пикассо. Кубизм – новаторский стиль, необычный, разрушающий привычное понимание вещей и видение мира. Многие не понимали его, боялись, но игнорировать не могли. В этом заключается специфика и талант испанского художника. Картина «Герника» представлена в жанре кубизма неслучайно, стиль помогает глубже прочувствовать и проникнуть в картину, донести до зрителя ее смысл, бедственное положение людей. Ни один жанр не способен так остро и глубоко передать чувства и эмоции людей, попавших в ловушку, из которой нет выхода; крик их души, всепоглощающий страх.

Историко-культурная среда оказала сильное воздействие на его творчество и на создание «Герники». Пикассо не интересовавшийся ранее политической и социальной стороной жизни, больше не мог игнорировать деградацию общества, упадок сознания людей. Несмотря на то, что он не жил в Испании в тот момент, и никогда не был в Гернике, произошедшие там события потрясли его до глубины души. Не только в творчестве Пикассо это была первая картина о войне, но и в живописи того времени это было знаковым событием.

Анализ картины, главным образом, заключается в соотношении форм и средств художественной выразительности автора. Первое, что бросается в глаза, это черно-белая манера изображения; осознание безжизненности картины, мир навсегда померк и обесцветился; нет света – нет и надежды. Ужас и трагедию происходящего еще в большей степени усиливают и доводят до максимума специфичность форм кубизма. Женщина слева, бьющаяся в истерике от осознания смерти своего ребенка, раненый конь, кричащая фигура, выскакивающая из горящего дома. Картина внушает неподдельный ужас и страх от происходящего, запредельный и безграничный.

Рассмотрим композицию картины. На переднем плане, мы видим людей: страдающих, мучающихся, кричащих от ужаса и боли. На заднем плане бык, которого Пабло Пикассо часто использует в своих произведениях в роли хтонического существа, образа смерти. Бык со своим безмятежным спокойствием контрастирует на фоне всей этой суеты и хаоса. Он возвышается над всеми. Стоит и ждет конца данного зрелища, чтобы забрать все, что здесь есть. Построение светотени усиливает трагичность происходящего: свет распространяется из правого угла левее наверх, и руки людей тянутся туда, к некоему овальному предмету, напоминающему «божье око».

Но это не «божье око»: там, вместо зрачка, лампа – никто не услышит эти крики, никто не поможет страдающим. Безысходность и предопределенность сквозят чрез все образы данной картины. Камерность пространства, хаос, происходящий на картине, раздробленность, сгущающаяся тьма – все говорит о конце, который уже невозможно предотвратить. Удивительно, что Пикассо, как борец за жизнь, в этой картине не оставляет надежды на спасение, а говорит лишь о надвигающемся хаосе, уничтожении всего. Он говорит о войне как уходе разума, уходе света, наступлении первоначального хаоса. Он обращается с просьбой опомниться хотя бы на краю гибели…

Картина «Герника» это пророчество, которое грозит обществу, если оно не попытается измениться, исправиться, понять, для чего оно действительно существует. Понимание войны Пикассо отлично от других. Д. Веласкес оценивал войну с точки зрения гуманизма, милости к побежденным, равенства сторон. Фр. Гойя презирал войну, испытывая к ней глубокое отвращение. Для П. Пикассо война — это не гуманизм, не жертвы войны; более того, о ней вообще нельзя говорить, человечна она или бесчеловечна, гуманна или негуманна.

Война – это уничтожение цивилизации, уничтожение разума. Действительно, на картине это прочитывается: газетные вырезки говорят нам о современном обществе, современной цивилизации. Но и этому современному обществу, и книжной эпохе, и разумному логосу Античности и Нового времени приходит конец. Пикассо изображает в картине не конкретное историческое событие, а будущее такого общества, такого миропонимания. Будущее, в котором нет ничего прекрасного, возвышенного, доброго, а только всепоглощающие ужас и хаос, и корчащиеся в тяжелых мучениях люди.

«Герника» была представлена в Испанском павильоне на выставке во Франции. Оценка работы Пабло Пикассо была неоднозначной. Многие не поняли смысл картины, пытаясь разобраться в специфике форм Пикассо, в самом направлении кубизма, забывая о содержании и внутреннем смысле произведения. Известный французский архитектор Ле Корбюзье, присутствовавший на открытии испанского павильона, вспоминал потом: «“Герника” видела в основном спины посетителей». Не все были готовы воспринять тот ужас и хаос войны, описываемый автором. Кто-то воспринял картину как пропаганду, некоторые, как исключительно событие, ограниченное трагической бомбардировки Генрики. Тем не менее, нашлись зрители, взглянувшие глубже.

Долорес Ибаррури, например, сразу высоко оценила картину Пикассо:

«“Герника” — страшное обвинение фашизму и Франко. Она мобилизовывала и поднимала на борьбу народы, всех мужчин и женщин доброй воли. Если бы Пабло Пикассо за свою жизнь не создал ничего, кроме “Герники”, его все равно можно было бы причислить к лучшим художникам нашей эпохи».