Панофский смысл и толкование скачать

Панофский смысл и толкование скачать

Философия искусства Эрвина Панофского

Эрвин Панофский (1892-1968) — корифей европейской науки об искусстве, основоположник американского искусствознания, легендарный создатель иконологического метода — является одной из знаковых фигур в истории культуры ХХ столетия. На его труды по сей день ссылаются искусствоведы всего мира, они изучаются на искусствоведческих факультетах высших учебных заведений.

Панофский навсегда останется символической фигурой в истории искусства XX века. Для нескольких поколений европейских и американских ученых авторитет его стал безусловным, а «иконологический» метод получил универсальное применение, о чем и не помышлял сам автор. Не менее значительную роль сыграл Эрвин Панофский и для современного — постмодернистского — поколения в искусствознании. Развенчание иконологии и ниспровержение ее корифеев с Панофским во главе стало не только проявлением конфликта «отцов» и «детей», но и верным способом самоутверждения в «новой» истории искусства. Как бы то ни было, более полувека в самых разных сферах науки об искусстве его фигура по-прежнему сохраняет свою притягательность и власть. Работы Панофского повлияли на социологическую концепцию искусства Пьера Бурдье.

1. «Смысл и толкование изобразительного искусства»

2. «Idea. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма»

3. «Этюды по иконологии»

4. «Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада»

5. «Перспектива как «символическая форма»»

6. «Готическая архитектура и схоластика»

7. «Эрвин Панофский. Аббат Сюжер и Аббатство Сен-Дени»

1. «Смысл и толкование изобразительного искусства»

Эрвин Панофский — один из крупнейших историков искусства нашего века. В книге «Смысл и толкование изобразительного искусства», подводя итог своим многолетним исследованиям, он собрал свои важнейшие работы об искусстве Средних Веков и Возрождения. Особое место занимает его работа по «иконологии», где формулируются принципы этой новой для искусствознания дисциплины, ориентирующейся в первую очередь на смысловые аспекты изобразительных искусств.

Задача книги — выявить главные темы и идеи в истории искусства и попытаться понять их как часть культурной традиции, как претворение основных идей целостной европейской цивилизации. Символика и даже пропорции в живописных и скульптурных работах раскрываются как генераторы новых смыслов, увязываются с общими мировоззренческими позициями и конкретными обстоятельствами жизни и творчества художников.

Глубокие теоретические концепции возникают в результате конкретного исторического и эстетического анализа шедевров европейского искусства.

Книга Панофского является не только основополагающим трудом по искусствоведению, не имеющим аналогов по глубине и широте охвата, но и введением в характеристику образа жизни и мышления европейского человека отдаленных от нас эпох.

2. «Idea. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма»

Классический труд Эрвина Панофского. Развивая идеи Г. Вёльфлина, А. Ригля и А. Варбурга, автор заложил основы иконологического метода изучения художественных произведений, уточнил ряд основных категорий искусствознания. Изложил свои взгляды в книге «Идея. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма».

Для специалистов по философии и культурологии, искусствоведов, студентов гуманитарных вузов.

3. «Этюды по иконологии»

Настоящее издание — это первый перевод на русский язык ранней работы Эрвина Панофского «Этюды по иконологии». Она была опубликована в 1939 году и сыграла основополагающую роль в формировании методологии ученого, изложенной им в программном предисловии. Здесь же автор рассматривает конкретные проблемы иконографии в их тесной связи с идеями неоплатонизма. Книга уже давно стала хрестоматийной для специалистов; те же, кто неравнодушен к эпохе Возрождения, найдет в ней интересные и полезные сведения как об изобразительном искусстве, так и о литературе, философии, других науках. Издание содержит подробный справочный аппарат и большое количество иллюстраций.

4. «Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада»

Книга Панофского «Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада» давно пережила свой звездный час, став важнейшей вехой в истории изучения и осмысления Возрождения как явления общеевропейской культуры. Изданная в I960 году Институтом истории искусства университета в Упсале, она сразу же вошла в научный обиход, став в равной мере обязательной как для тех, кто занимается культурой и искусством Средних веков, так и для тех, чей круг научных интересов простирается чуть дальше — от Возрождения к Новому времени. Столь большой резонанс книги был предопределен не только научным авторитетом автора, но и остротой поставленных в-ней проблем, весьма спорных и актуальных в то время. В некотором смысле книга стала как итогом собственных размышлений автора о путях эволюции европейской культуры от поздней античности к Новому времени, так и эпилогом затянувшегося спора о Возрождении — его истоках, сущности и исторической специфике.

«Созданное человеком. — писал в свое время Кассирер в «Эссе о человеке», — подвержено изменению и разрушению, причем не только материальному, но и ментальному. Даже сохранившись, оно теряет свой первоначальный смысл. Реальность всего созданного не физическая, а символическая, поэтому она не перестает нуждаться в осмыслении и переосмыслении. Именно здесь и начинается работа истории. Среди этих смешанных и статичных форм, этих окаменелых творений человеческой культуры история открывает своеобразные динамичные импульсы. Талант великого историка состоит в том, чтобы заставить факты fiori (цвести), все явления сложиться в единый процесс, все статичные вещи и институции наполнить созидательной энергией». Панофскому, как никому другому, удалось обойти опасные рифы сухой схоластики, сделать сложнейшую и многоплановую интерпретацию произведения искусства захватывающе увлекательной как для исследователя, так и для читателя.

5. «Перспектива как «символическая форма»». «Готическая архитектура и схоластика»»

В 1927 году в очередном выпуске докладов библиотеки Варбурга появилась «Перспектива как «символическая форма»» Эрвина Панофского. Точные построения в искусстве заинтересовали Панофского еще в студенческие годы. Продолжением этих занятий стало его обращение к теоретическим и в том числе математическим трудам Дюрера, а также публикация 1921 года, посвященная учениям о пропорциях, так что «Перспектива. », вышедшая в 1927 году, стала итогом многолетних исследований.

Другим не менее важным вдохновителем этого труда стал Эрнст Кассирер. В 1921-1922 годах Кассирер читал в библиотеке Варбурга курс лекций, часть которого была опубликована в статье «Понятие символической формы в структуре гуманитарных наук», затем появился первый том его книги «Философия символических форм». Восхищение Панофского работами философа ощутимо и в его лекциях той поры, и в целом ряде последующих публикаций, но именно исследование перспективы демонстрирует влияние Кассирера ярче всего. Уже само название работы «Перспектива как «символическая форма»» свидетельствует о совершенно ином угле зрения на давно занимавшую автора проблему и одновременно — о зрелости новой методологии.

В перспективе как модели восприятия пространства Панофский видел прежде всего форму мироощущения, «духовного» пространства, присущего каждой эпохе. Эволюция этих представлений выстроена в тексте как сложное, но неуклонное движение к линейной перспективе и «систематической» модели мироздания Нового времени, пошатнувшейся лишь с появлением теории относительности за несколько лет до выхода книги Панофского.

6. «Готическая архитектура и схоластика» (fb2/doc)

Исследование профессора Панофского «Готическая архитектура и схоластика» занимает выдающееся место в серии так называемых Виммерских Чтений, которые уже сами по себе являются заметным культурным феноменом. Чтения были учреждены и названы в честь Бонифация Виммера, основателя Ордена Бенедиктинцев в Америке; они проводились в Колледже Св. Винцента, и в них принимали участие такие замечательные ученые, как Жак Маритен («Подход человека к Богу»), Вильям Олбрайт («К теистическому гуманизму»), Хелен Вайт («Молитва и поэзия») и Элиас Лоуи («Самая замечательная книга в мире»).

7. «Эрвин Панофский. Аббат Сюжер и Аббатство Сен-Дени» (fb2/doc)

«Редко — а фактически почти никогда — великие покровители искусств брались за написание ретроспективных обозрений своих замыслов и достижений. Люди деятельные, начиная от Цезаря и вплоть до сельских врачей недавних времен, описывали свою деятельность и свои свершения, полагая, что если эти свершения не будут ими должным образом описаны, они не останутся надолго в памяти потомков, несмотря на то, что вполне этого заслуживают. Люди, обладающие даром самовыражения, включая писателей, поэтов, живописцев и скульпторов, обращались (особенно после того, как художественная и литературная деятельность была возведена Ренессансом в ранг Высокого Искусства) к автобиографии и самотолкованию всякий раз, когда они опасались, что их произведения — эти, по самой своей сути, изолированные и выкристализованные проявления непрерывного творческого процесса — не смогут передать потомкам в обобщенном виде то, что они хотели в этих произведениях выразить. Совсем иное дело покровитель искусств, то есть человек, чей престиж и инициатива способствуют созданию произведений литературы и искусства. Понадобились особые стечения обстоятельств и уникальное сочетание личных качеств, чтобы на свет появились произведения, написанные Сюжером, Аббатом Сен-Дени, которые время благосклонно сохранило для нас. ».

Материал составлен и подготовлен сообществом Art Traffic. Культура. Искусство

Панофский навсегда останется символической фигурой в истории искусства XX века. Для нескольких поколений европейских и американских ученых авторитет его стал безусловным, а «иконологический» метод получил универсальное применение, о чем и не помышлял сам автор. Не менее значительную роль сыграл Эрвин Панофский и для современного — постмодернистского — поколения в искусствознании. Развенчание иконологии и ниспровержение ее корифеев с Панофским во главе стало не только проявлением конфликта «отцов» и «детей», но и верным способом самоутверждения в «новой» истории искусства. Как бы то ни было, более полувека в самых разных сферах науки об искусстве его фигура по-прежнему сохраняет свою притягательность и власть. Работы Панофского повлияли на социологическую концепцию искусства Пьера Бурдье.

Эрвин Панофский — лучшие книги

Книга «Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада» стала важнейшей вехой в истории изучения и осмысления Возрождения как явления общеевропейской культуры. Впервые изданная в I960 году, она сразу же вошла в научный обиход, сделавшись в равной мере

Серия: Классика искусствознания

Классический труд Эрвина Панофски (1892-1968), одного из крупнейших искусствоведов двадцатого столетия.

Для специалистов по философии и культурологии, искусствоведов, студентов гуманитарных Вузов.

Серия: Художник и знаток

Серия: Princeton Classic Editions

This classic text presents the life, times, and works of Albrecht Dürer. Through the skill and immense knowledge of Erwin Panofsky, the reader is dazzled not only by Dürer the artist but also Dürer in a wide array of other roles, including mathematician and scientific thinker. Originally published in 1943 in two volumes, The Life and Art of Albrecht Dürer met with such wide popular and scholarly acclaim that it led to three editions and then, in 1955, to the first one-volume edition. Without sacrifice of text or illustrations, the book was reduced to this single volume by the omission of the Handlist and Concordance. The new introduction by…

Эрвин Панофский (1892 —1968)

Иконология Э. Панофского (критика формалистического искусствознания с либерально-гуманистических позиций)

Эрвин Панофский (1892 —1968)

Эрвин Панофский (1892 —1968) — самый известный, наряду с Риглем и Вельфлином, западный искусствовед XX в. Его наследие находится в центре современных споров о методологии изобразительного искусства.

Родился Панофский в г. Ганновере (Германия), до начала 30-х гг. преподавал в университете г. Гамбурга. Затем уехал в США, где работал в университете г. Нью-Йорка и в Принстоне. Не будет преувеличением сказать, что осовремененное американское теоретическое искусствознание сложилось под воздействием прежде всего Эрвина Панофского.

Э. Панофский разрабатывал т. н. иконологический метод интерпретации изобразительного искусства. Большое влияние на Панофского оказал Аби Варбург (1866— 1929), собравший в Гамбурге громадную библиотеку, на основании которой затем был создан Институт Варбурга. Учеником Варбурга, кроме Панофского, был известный искусствовед Ф. Заксл.

Какие же идеи принципиально отличают иконологию от формальной школы?

Во введении к одной из своих центральных книг по теории искусства «Смысл и толкование изобразительного искусства», написанном в 1940 г., Панофский развивает мысль, которую формалисты всех направлений и оттенков выносили за скобки рассуждений о художественном творчестве, ибо она, по их мнению, не имела к искусству прямого отношения. Нельзя сказать, чтобы мысль эта была новой, однако Панофский защищает ее с глубоким внутренним чувством и убежденностью. Даже форма, которую Панофский избрал для выражения своей идеи, отличалась от строгого и беспристрастного стиля, ставшего в немецком и австрийском искусствознании конца XIX — начала XX в. атрибутом научности и объективности.

Вместо того чтобы говорить непосредственно об искусстве и его проблемах, сознательно отстраняясь от всех прочих обстоятельств, имеющих к искусству только косвенное отношение, как это обычно делали Ригль и Вельфлин, Панофский прибегает к более свободной литературной форме. Он рассказывает во введении о последнем визите врача к безнадежно больному, умирающему Канту. В ответ на протестующий жест врача, который хотел помешать больному привстать с постели, Кант со слабой улыбкой возразил, что он не может позволить себе бесцеремонности и неучтивости по отношению к посетившему его человеку. В глазах Канта при этом стояли слезы. Не упустили ли мы из виду, задает вопрос Панофский, в своих научных изысканиях того простого факта, что без сознательно принятого гуманистического взгляда на мир и человека не может быть построена ни одна гуманитарная дисциплина, в том числе наука об искусстве? Тот, кому чуждо высокое человеческое достоинство, которое Кант не утратил и перед лицом смерти, не сможет понять смысла его философии, даже если изучит все тома сочинений великого мыслителя. Не только выродки и изуверы, массовое производство которых, увы, стало вполне обычным явлением XX в., ко и просто внутренне мертвые, равнодушные люди, по убеждению Панофского, не в состоянии найти ключ к верному истолкованию настоящего искусства. Разумеется, сказанное не означает, что формалисты были плохими людьми, однако гуманистический метод в применении к научному исследованию искусства им был чужд.

Гуманистическая переориентация искусствоведения, провозглашенная Панофским в 1940 г., была навеяна страшными событиями в современной ему Германии, заставившими немецкого ученого эмигрировать в США. Фашизм потряс сознание либерально мыслящих интеллигентов, вынудил их оторвать взгляд от предмета профессионального изучения и обратить его на то, что совершалось в политике, идеологии, философии и т. д. И как только действительность стала приоткрывать для искусствоведа свои клокочущие внутренние силы, ранее скрытые под внешне мирным течением жизни, в их среде развилось сознание недостаточности и даже внутренней порочности формального метода, возникшего в период «либерального» капитализма, до 1914 г. Конечно, критика формального метода в искусствоведении существовала и до 1914 г., так, например, на многие слабые стороны в концепции Ригля было указано уже Шмарзовым и Хайдрихом. И эта критика неоднократно подчеркивала, что формалисты недооценивают роль содержания в искусстве. Однако эта критика была не вполне справедлива, ибо Ригль и даже Вельфлин не только не разрывали стиль и мировоззрение, но в известном смысле связывали их даже слишком тесно, вплоть до полного отождествления.

Совершенно другая нотка прозвучала у Панофского. Можно сколько угодно говорить о необходимости содержания для искусства, можно самым тщательным и строго «научным» способом выводить тот или иной художественный стиль из господствующего в данную эпоху мировоззрения — и все же не выйти за пределы формального метода. Можно даже, как Хайдрих, страстно защищать идею о том, что только кипение реальных человеческих чувств в их обусловленных временем конфликтах сообщает жизнь искусству — и, однако, эта идея не будет очень опасной для формального искусствознания. Потому что формальное искусствознание вовсе не обязательно отбрасывает содержание, далеко не всегда считает его чем-то внешним по отношению к художественной форме. Главная черта формализма в искусствознании, как и всякого формализма, заключается в том, что само содержание понимается формально: как определенный смысл, привнесенный человеком в создаваемую им форму (художественную или реально-практическую, безразлично). Даже если этому содержанию приписывается объективность, то в конечном счете оно оказывается все же продуктом исключительно художественной воли, а не смысла бытия.

Панофский нащупывает (мера сознательности этого нащупывания будет выяснена ниже) такую особенность формального метода, которая при белом свете дня обнаруживает его главную слабость. В рассуждениях формалистов скрывается как само собой разумеющееся далеко не очевидное положение, будто бы любое содержание может стать содержанием искусства. Никто не будет спорить с тем, что духовное, идеальное приобретает в искусстве самостоятельную роль, даже способность к саморазвитию, что и было блестяще продемонстрировано именно Риглем в его полемике с Земпером. Но в том-то и дело, что далеко не все духовное заслуживает этого названия, увы, и «дух» может быть враждебен искусству, если он не гуманистичен. Во всяком случае, та национал-социалистическая «духовность», которую А. Розенберг выводил из северной «художественной воли», из духа готики, даже при самом титаническом усилии или насилии не может породить высокой художественной формы. Реальные события способствовали тому, что эта истина проникла в умы интеллектуалов, чьи профессиональные и личные интересы были чрезвычайно далеки от злобы дня. И вот в 1940 г. Панофский высказывает как нечто глубоко лично прочувствованное и пережитое идею, казавшуюся банальной до неприличия целому поколению немецких искусствоведов: художественное творчество становится Искусством только тогда, когда оно человечно. А это в свою очередь означает, что искусствовед для выработки метода должен выйти за пределы непосредственно искусства и, обратившись к реальной жизни, а от нее — к философии, теории — найти критерий, позволяющий отличать гуманное от негуманного.

В упоминавшемся выше Ведении Панофский познакомил читателей со своим пониманием гуманизма. Гуманизм, по его мнению, «это не столько движение, сколько точка зрения, которую можно определить как убежденность в человеческом достоинстве, и основана она, с одной стороны, на утверждении человеческих ценностей (разумности и свободе), с другой — на приятии человеческой ограниченности (склонности к заблуждениям и бренности). Следствием этих двух постулатов является ответственность и терпимость»148. Что совершенно противопоказано гуманизму, что превращает его в свою противоположность, в антигуманизм, так это представление о человеке как о средстве. Человек не может быть средством, он — самоцель. «Стоит ли удивляться, — продолжает свои рассуждения Панофский, — что эта точка зрения подверглась нападкам двух противоположных лагерей, чья общая враждебность идеям ответственности и терпимости заставила их действовать единым фронтом. В одном из этих лагерей нашли свой оплот те, кто отрицает ценности человеческой природы: разного рода детерминисты, независимо от того, верят ли они в божественное, физиологическое или социальное предопределение, сторонники авторитаризма и «насекомопоклонники», исповедующие примат пчелиного роя независимо от того, что имеется в виду под роем — определенная группа, класс, нация или раса. В другом лагере, — пишет Панофский, — объединились люди, отрицающие ограниченность человеческой природы в пользу своеобразного интеллектуального или политического вольнодумства: эстеты, виталисты, интуитивисты и поклонники сверхчеловека с их культом героев»149.

Гуманизм в истолковании Панофского предстает в виде среднего, преодолевающего крайности как детерминизма, для которого человек только средство, так и вольнодумства ницшеанского типа, третирующего гуманизм в качестве идеологии «трусливых мелких буржуа». Разумеется, «среднее» Панофского не есть простое соединение крайностей. Речь у него идет о мировоззрении, способном противостоять и авторитаризму и элитарно-интеллектуальному культу сверхчеловека. Но какое отношение имеет этот предельно общий, философский вопрос — вопрос о сути гуманизма — к проблеме смысла и истолкования произведений изобразительного искусства? Самое прямое, полагает Панофский. Во всяком случае, без правильного ответа на него мы ничего не поймем в природе и структуре искусства, не сможем верно различать художественные стили и т. д. Такова исходная теоретическая посылка иконологии Э. Панофского. Но суть теории, как всегда, не столько в тезисе, сколько в аргументах, доказывающих справедливость тезиса.

Панофски Э. Иконография и иконология

Иконография и иконология

Эрвин Панофски (1892–1968) 1 явился одним из создателей иконологии – особого направления историко-художественных исследований, сложившегося в русле неокантианства 1910-1920-х годов. Того позднего неокантианства, которое перешло от общих дефиниций культуры в качестве особой, исторически «оплотнившейся» сферы человеческой деятельности к описанию отдельных областей данной сферы, в том числе и области искусства. Наиболее ярким введением в такого рода тематическую специализацию была философия Эрнста Кассирера, оказавшего на штудии Панофски очень большое влияние.

Что касается превращения иконологии в особую «науку о символах», то такая тенденция всегда противоречила исконным намерениям Панофски, неизменно стремившегося изучать произведения, произведения и еще раз произведения (а не системы и подсистемы их смыслов, что, скорее, характерно для структурализма). Он к тому же никогда не задавался целью создать какую-то самостоятельную гуманитарную дисциплину, стремясь лишь усовершенствовать историю и теорию искусства, уводя ее от биографических панегириков и идеалистических отвлеченностей типа «духа эпохи» или «духа нации».

Постмодернистская же критика имеет некоторый резон. Панофски (как и большинство крупнейших теоретиков искусства первой половины XX века – таких, как Вёльфлин, Ригль и Воррингер) в целом относился к современной культуре настороженно-критически и специально ею не занимался, делая ей лишь отдельные, лично-вкусовые уступки (например, в отношении Пикассо и Бартока). Из этого нарождалась и методологическая неадекватность. Фраза о том, что в массе произведений «устранен вторичный или условный сюжет и осуществлен прямой переход от мотивов к содержанию – как, например, в новоевропейском пейзаже, натюрморте и жанре, не говоря уже о „нефигуративном искусстве“», выглядит сейчас, разумеется, весьма наивно. Справедливости ради следует отметить, что в издании 1962 года Панофски ввел специальное примечание, показывающее, что вполне «иконологичными» могут быть и пейзажи и натюрморты; проблему же нефигуративного искусства он обошел молчанием.

Живая логика эволюции искусства критические замечания в целом оправдала: если нефигуративное искусство, как и классический модернизм в целом, вполне может изучаться и описываться с точки зрения его символических содержаний, тем самым развивая и продолжая иконологию, то постмодернизм требует иных подходов, охотнее «отзываясь» не на постгегельянские и неокантианские рефлексии, а на структурализм и «новую критику». Совершенно неадекватна также иконология искусству Древности и Средневековья – там вполне достаточно археологии и иконографии. По отношению же к искусству Нового времени – от треченто до позднего авангарда или от Джотто до Поллока – методики, разработанные Панофским, блестяще себя оправдывают, вновь и вновь притягивая к себе внимание историков и теоретиков искусства.

Иконография является разделом истории искусств, который изучает не форму, а сюжет произведения. Попытаемся же определить, в чем различие между сюжетом (или значением) и формой.

Когда знакомый приветствует меня на улице, приподнимая шляпу, с формальной точки зрения я не вижу ничего, кроме каких-то изменений внутри конфигурации, являющейся общей совокупностью цветов, линий и объемов, составляющих мир моего зрения. Если я опознаю, – что происходит автоматически, – эту конфигурацию как объект (джентльмен), а изменение деталей как событие (приподнимание шляпы), то я тем самым выхожу за пределы чисто формального восприятия в сферу сюжета или значения. Усвоенное таким образом значение носит элементарный и легко постижимый характер, поэтому назовем его предметным значением. Для его понимания достаточно отождествить определенные видимые формы с определенными объектами, известными из повседневного опыта, а изменение взаимного соотношения этим форм – с определенными действиями или событиями.

Идентифицированные таким образом объекты и события должны, разумеется, вызвать во мне какую-то реакцию. По тому как мой знакомый выполняет свое действие, я могу судить, в добром он настроении или дурном и какие чувства он ко мне испытывает: дружеские, враждебные, или нейтральные. Эти психологические нюансы наделят жест моего знакомого дополнительным значением, которые мы назовем выразительным. Оно отличается от предметного тем, что постигается уже не простой идентификацией, но «вчувствованием» (empathy). Для понимания этого второго значения мне необходима уже особого рода чуткость, по-прежнему, однако, связанная с моим практическим опытом, то есть привычкой повседневно видеть одни и те же объекты и события. Следовательно, и предметное и выразительное значения могут быть включены в общий класс первичных или естественных значений.

Однако, осознание того, что приподнимание шляпы означает приветствие, относится уже к совершенно иной сфере интерпретации. Данная форма приветствия, присущая только западному миру, унаследована от средневекового рыцарства: вооруженные люди имели обычай снимать шлемы, дабы продемонстрировать свои мирные намерения и уверенность в миролюбии других. Ни австралийский абориген, ни древний грек не поняли бы, что приподнимание шляпы является не только событием с определенным выразительным контекстом, но и знаком вежливости. Для постижения последнего значения мне необходимо иметь сведения не только о реальном мире объектов и событий, но и о сверхреальном мире обычаев и культурных традиций, свойственных определенной цивилизации. С другой стороны, и мой знакомый не испытал бы потребности приветствовать меня приподниманием шляпы, если бы не был осведомлен о значении этого акта. Что же касается различных психологических нюансов, связанных с его действием, то он мог их и не сознавать. Следовательно, когда я истолковываю приподнимание шляпы как вежливое приветствие, я вижу в нем значение, которое можно назвать вторичным или условным. Оно отличается от значения первичного или естественного тем, что доступно лишь разуму, а не чувствам, и привносится в реальное действие, служащее его передатчиком, вполне сознательно.

Наконец, помимо того, что действие моего знакомого представляет видимое событие в пространстве и времени, наглядно выявляет чувства и передает условный знак приветствия, оно также способно показать опытному наблюдателю все, что в совокупности составляет личность данного человека. Личность эта обусловлена двадцатым веком, в котором он живет, его национальной и социальной принадлежностью, его образованием, прежней судьбой и нынешними условиями жизни, а также той особой манерой восприятия вещей и реагирования на мир, которая, если придать ей более рациональный вид, может быть названа философией. Правда, в изолированном акте вежливого приветствия все эти факторы предстают не законченными характеристиками, а лишь симптомами личности. Мы не в состоянии составить умозрительный портрет человека на основании одно лишь этого действия, но обязаны сопоставить значительное количество таких наблюдений и истолковать их в соответствии с общими нашими сведениями об эпохе, в которой живет этот джентльмен, о его национальности, социальном положении, интеллектуальных навыках и т. д. Однако все эти качества, выступающие в умозрительном портрете наглядно, в скрытом виде содержатся в каждом отдельном действии, – так что каждое из данных действий может быть, в свою очередь, истолковано в их свете.

Значение, найденное таким путем, может быть названо внутренним значением или содержанием. Оно относится к сущности объекта, в то время как два других значения, – первичное или естественное и вторичное или условное, – охватывают его лишь как явление. Данное значение можно определить как тот унифицирующий принцип, что предопределяет как видимое событие, так и его умозрительное значение, вырисовывая даже форму, в которой видимое событие выявляется. Само собой разумеется, что внутреннее значение или содержание настолько же выше сферы сознательного волеизъявления, насколько выразительное значение ниже этой сферы.

Если мы перенесем результаты данного анализа из повседневной жизни в область искусства, то сможем различить в содержании или значении отдельного художественного произведения те же три уровня:

1. ПЕРВИЧНОЕ ИЛИ ЕСТЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ, подразделяющееся на ПРЕДМЕТНОЕ и ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ. Оно постигается при идентификации чистых форм, то есть определенных линейных и цветовых конфигураций либо специфически оформленных масс камня или бронзы как изображений естественных объектов (людей, животных, растений, домов, орудий труда и т. д.), при идентификации их взаимных соотношений как событий, а также при восприятии этих выразительных качеств как печальной по своему характеру позы или жеста либо уютного и мирного по атмосфере своей интерьера. Мир чистых форм, опознанных в качестве носителей первичных или естественных значений, может быть назван миром художественных мотивов. Перечисление этих мотивов входит в задачи доиконографического описания художественного произведения.

2. ВТОРИЧНОЕ ИЛИ УСЛОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ. Оно постигается при осознании того, что фигура мужчины с ножом в руке изображает святого Варфоломея, женская фигура с персиком – персонификацию Правдивости, группа людей, сидящих за накрытым столом в определенной последовательности и в определенных позах – Тайную вечерю и наконец, две фигуры, определенным образом сражающиеся между собой, – Битву Порока с Добродетелью. Воспринимая все это, мы связываем художественные мотивы и сочетания этих мотивов (композиции) с темами или концепциями. Мотивы, опознанные в качестве носителей вторичного или условного значения, могут быть названы образами, а сочетания этих образов представляют собой то, что прежние теоретики искусства обозначали словом «invenzioni» («изобретения»), а мы привыкли называть «историями» или «аллегориями». Идентификация этих образов, историй и аллегорий относится к области иконографии. По сути дела, когда мы небрежно упоминаем о «содержании в его отличии от формы», мы чаще всего подразумеваем именно сферу вторичного или условного содержания, тот мир особых тем или концепций, которые выявляются в образах, историях и аллегориях, – в отличие от мира первичного или естественного содержания, выявляющегося в художественных мотивах. «Формальный анализ» в вельфлиновском смысле является, в основном, анализом мотивов и сочетаний мотивов (композиции), ибо при подлинно формальном анализе необходимо было бы избегать даже выражений типа «человек», «лошадь» или «колонна», не говоря уже о таких оценочных суждениях как «уродливый треугольник между ног микеланджеловского Давида» или «восхитительно четкое выявление суставов человеческого тела». Само собой разумеется, что точный иконографический анализ возможен лишь после точной идентификации мотивов. Если вместо ножа, благодаря которому мы опознаем святого Варфоломея, мы видим штопор, фигура не является святым Варфоломеем. Кроме того необходимо заметить, что утверждение «эта фигура представляет собой изображение святого Варфоломея» предполагает сознательное намерение художника изобразить именно святого Варфоломея, – в то время как выразительные качества фигуры могут создаваться и неумышленно.

3. ВНУТРЕННЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ СОДЕРЖАНИЕ. Оно постигается при установлении базисных принципов, раскрывающих мироощущение нации, эпохи, класса, религиозные или философские убеждения, – принципов, бессознательно усвоенных и переосмысленных отдельной личностью и сконцентрированных в отдельном произведении. Само собой разумеется, что принципы эти выявляются как в «композиционных приемах», так и в «иконографических значениях», тем самым проливая на них яркий свет. Например, в XIV–XV веках (наиболее ранний образец датируется примерно 1310 годом) традиционный тип Рождества с Девой Марией, возлежащей на ложе, стал часто заменяться новым типом, – с коленопреклоненной Марией, поклоняющейся младенцу Христу. С композиционной точки зрения это новшество означает лишь, грубо говоря, замену прямоугольной схемы треугольной, с иконографической же точки зрения оно вводит новую тему, словесно сформулированную у таких авторов как Псевдо-Бонавентура и святая Бригитта. Но в то же время это новшество раскрывает нам и новое, более эмоциональное мироощущение, присущее позднему средневековью. Исчерпывающее истолкование внутреннего значения или содержания позволяет даже показать, что отдельные технические приемы, характерные для определенной страны, эпохи или отдельного мастера, – например, пристрастие Микеланджело к работе в камне, а не в бронзе или специфическая штриховка его рисунков, – представляют собой симптомы того же базисного мировидения, что проступает и во всех прочих особенностях его стиля. Подходя к чистым формам, мотивам, образам, историям и аллегориям именно в таком духе, то есть распознавая в них проявления неких основополагающих принципов, мы интерпретируем все эти элементы как «символические» ценности (по выражению Эрнста Кассирера) (…) Открытие и интерпретация этих «символических» ценностей (которые часто остаются неизвестными самому художнику и могут даже значительно расходиться с тем, что он намеревался выразить сознательно) относятся к той области истории искусств, которую, в отличие от иконографии, можно назвать «иконологией».

Окончание «графия» происходит от греческого глагола («писать»), и подразумевает чисто описательный, нередко даже статистический, метод исследования. Иконография, следовательно, является описанием и классификаций образов, – в какой-то мере подобно тому, как этнография является описанием и классификацией человеческих рас (…). Из иконографии мы узнаем, какие именно типы изображений характерны для различных эпох и регионов: распятый Христос с набедренной повязкой на чреслах или распятый Христос, облаченный в длинное одеяние, Распятие с тремя или Распятие с четырьмя гвоздями, Пороки и Добродетели в виде отдельных персонификаций или Пороки и Добродетели в виде сценок и т. д. Выясняя все эти моменты, иконография оказывает огромную помощь при определении даты, происхождения, а иногда даже и подлинности произведения, становясь необходимой основой дальнейшей интерпретации. Однако сама она интерпретировать его не пытается. Собирая и классифицируя данные, она не считает себя обязанной выискивать источники и смысл этих данных, исследуя взаимодействие различных художественных типов, влияние теологических, философских или политических идей, намерения и личные вкусы отдельных мастеров и заказчиков, соотношения между умозрительными концепциями и визуальными формами, в которых эти концепции воплощаются в каждом конкретном случае. Короче говоря, иконография занимается лишь некоторыми из тех элементов, которые составляют внутреннее содержание произведения искусства и должны быть реализованы для того, чтобы содержание это обрело четко обозначенный и доходчивый вид.

Учитывая суровые ограничения, сужающие (особенно в Америке) обиходное значение термина «иконография», я предлагаю возродить доброе старое слово «иконология» и применять его во всех тех случаях, когда иконография, одолев свою обособленность, сопрягается с иными методами, – историческими, психологическими, критическими, – короче говоря, любыми, которые могут помочь в решении загадки сфинкса. Ибо если окончание «графия» подразумевает описание, то окончание «логия», происходящее от «. » (мысль, разум), подразумевает интерпретацию. Так «этнология» определяется как «наука о человеческих расах», – в том же «Оксфордском словаре», который определяет «этнографию» как «описание человеческих рас», – а словарь Вебстера советует не путать два этих термина между собой, поскольку «собственно этнография ограничивается чисто описательной трактовкой народов и рас, в то время как этнология посвящена их сравнительному изучению». Итак, на мой взгляд, иконография превращается в иконологию тогда, когда обращается к проблемам интерпретации, не замыкаясь таким образом в границах чисто статистического обследования и тем самым плотнее примыкая к истории искусств как таковой. Однако существует, быть может, определенная опасность, что иконология поведет себя не так, как этнология по отношению к этнографии, но как астрология по отношению к астрографии.

Иконология является, следовательно, таким методом интерпретации, который рождается не столько из анализа, сколько из синтеза. Подобно тому, как точная идентификация мотивов является необходимым условием точного иконографического анализа, точный анализ образов, историй и аллегорий является необходимым условием их точной иконологической интерпретации, – если только мы не имеем дела с произведениями, где устранен вторичный или условный сюжет и осуществлен прямой переход от мотивов к содержанию, – как, например, в новоевропейском пейзаже, натюрморте и жанре, не говоря уже о «нефигуративном искусстве».

Что касается доиконографического описания, не выходящего за пределы мира чистых мотивов, то здесь, казалось бы, не должно возникнуть никаких сложностей. Объекты и события, изображения которых посредством линий, цветов и объемов составляют мир мотивов, могут быть, как нам уже известно, опознаны на базе нашего повседневного практического опыта (…). Однако и в этой сфере мы сталкиваемся с определенными затруднениями. Не говоря уже о том, что объекты, события и эмоции, представленные в произведении искусства, могут так и остаться непонятными из-за недостаточного мастерства или, напротив, сознательного коварства художника, в принципе невозможно достичь точного доиконографического описания или идентификации первичного сюжета, опираясь исключительно на наш практический опыт. Этот опыт, являясь незаменимым и достаточным материалом для доиконографического описания, все же не гарантирует его правильности.

В доиконографическом описании «Трех волхвов» Рогира ван дер Вейдена (Картинная галерея Прусского культурного наследия, Берлин) необходимо будет, конечно, избегать таких слов как «волхвы», «младенец Иисус» и т. д. Однако так или иначе придется упомянуть о небесном видении, принимающем облик маленького ребенка. Но откуда нам известно, что этот ребенок изображается именно как видение? Если он окружен ореолом золотых лучей, то это еще ничего не доказывает, ибо подобные ореолы часто можно встретить и в сценах Рождества, где младенец Иисус вполне реален. Вывод об ирреальности ребенка в рогировской композиции может быть подкреплен тем, что он парит в воздухе. Но опять же – откуда нам известно, что он парит в воздухе? Поза его была бы точно такой, если бы он сидел на земле или на подушке, – Рогир и в самом деле, очевидно, использовал рисунок с натуры, изображающий ребенка, сидящего на подушке. Единственным убедительным доводом, подкрепляющим наше утверждение об ирреальности ребенка, может служить тот факт, что он располагается в пространстве без какой-либо видимой опоры.

Однако мы можем привести сотни изображений, где человеческие существа, животные или неодушевленные предметы кажутся висящими в пространстве и явно нарушающими закон тяготения, но, тем не менее, не претендуют на роль видения. Например, в миниатюре на «Евангелия Отона III», хранящегося в Мюнхенской государственной библиотеке, целый город представлен в центре пустого пространства, а действующие лица стоят на твердой почве. Неопытный наблюдатель может решить, что художник сознательно стремился изобразить город, чудесным образом витающий в воздухе. Но в данном случае отсутствие опоры не предполагает магического преодоления законов природы, – на миниатюре показан вполне реальный город Наин, где произошло воскрешение юноши. В миниатюре, исполненной около 1000 года, пустое пространство еще не является реальной, трехмерной средой, как в более натуралистических произведениях последующих эпох, но служит лишь абстрактным фоном. Причудливые, полукруглые очертания базисных линий башен свидетельствуют, что в более натуралистическом прототипе нашей миниатюры город был расположен на холмистом участке, но здесь вошел в состав изображения, где пространство уже не осмыслялось в духе перспективного натурализма. Если лишенная опор фигурка в рогировском образе должна рассматриваться как видение, то летающий город в оттоновской миниатюре не подразумевает ничего сверхъестественного. Эти контрастирующие интерпретации вызваны «натуралистическим» характером алтарного образа и «антинатуралистическим» характером миниатюры. Но если мы постигаем эти качества в какие-то доли секунды и почти автоматически, то это вовсе не значит, будто мы вообще в состоянии дать точное доиконографическое описание произведения искусства, не догадываясь, как в данном случае, о его месте в истории искусства. Хотя мы и убеждены, что идентифицируем мотивы на базе чистого и непосредственного практического опыта, в действительности мы прочитываем «то, что видим» в соответствии с манерой формального выражения объектов и событий, характерного для разнообразных исторических условий. Поступая таким образом, мы используем для проверки нашего практического опыта то, что можно назвать историей стиля.

Иконографический анализ, предметом которого являются уже не мотивы, но образы, истории и аллегории, требует, конечно, уже чего-то большего, нежели знакомство с объектами и событиями, почерпнутое из практического опыта. Он требует знания определенных, зафиксированных в литературных источниках тем и концепций, приобретаемого либо целенаправленным чтением, либо путем приобщения к устной традиции. Австралийский абориген не сможет понять сюжета Тайной Вечери, – она вызовет у него лишь впечатление оживленной трапезы. Для восприятия иконографического значения этого образа ему необходимо будет ознакомиться с содержанием Евангелия. Когда дело касается изображений таких тем, которые не входят в число библейских, исторических или мифологических сцен, заведомо известных обычному «образованному человеку», мы все оказываемся в положении австралийского аборигена (…).

Картина венецианского мастера XVII века Франческо Маффеи, изображающая миловидную молодую женщину, в правой руке держащую меч, а в левой – блюдо с отрубленной головой, была известна в литературе как изображение Саломеи с головой Иоанна Крестителя. В Библии действительно указано, что голова Иоанна была принесена Саломее на блюдце, – однако причем же здесь меч? Саломея не обезглавила св. Иоанна Крестителя собственноручно. Но в Библии упоминается и другая красавица, связанная с историей обезглавливания мужчины, – Юдифь. Однако в данном случае создается прямо противоположная ситуация: меч становится вполне уместным, ибо Юдифь сама отрубила голову Олоферну, но блюдо никак не вписывается в историю Юдифи, ибо в тексте недвусмысленно говорится, что голова Олоферна была положена в мешок. Итак перед нами два литературных источника, каждый из которых одновременно и соответствует и противоречит изображению. Если мы истолкуем его как изображение Саломеи, текст объяснит наличие блюда, но не меча, а если мы истолкуем его как изображение Юдифи, текст объяснит наличие меча, но не блюда. Будь в нашем распоряжении одни лишь литературные источники, загадка осталась бы неразрешенной. К счастью, дело обстоит иначе. Подобно тому, как мы можем корректировать и контролировать наш практический опыт, сверяясь с принципами характерного для различных эпох выражения объектов и событий в формах, то есть с историей стиля, мы можем корректировать и контролировать наше знание литературных источников, справляясь с принципами характерного для различных эпох выражения специфических тем и концепций в объектах и событиях, то есть с историей типов.

В данном случае нам надлежит выяснить, встречались ли (до того, как Франческо Маффеи написал свою картину) бесспорные изображения Юдифи (например, такие, где была бы представлена ее служанка) с неуместным блюдом или бесспорные изображения Саломеи (например, такие, где были бы представлены ее родители) с неуместным мечом. И что же оказывается, – если мы не в состоянии привести ни одной Саломеи с мечом, то мы встречаем несколько немецких и североитальянских картин, изображающих Юдифь с блюдом. Таким образом, не было типа «Саломеи с мечом», но тип «Юдифи с блюдом» существовал. Из этого мы можем с уверенностью заключить, что и на картине Маффеи представлена Юдифь, а не Саломея, как до сих пор считалось.

Теперь мы вправе спросить, почему художники сочли нужным перенести блюдо, этот атрибут Саломеи, в композиции с Юдифью, а не наоборот, – мотив меча, этого атрибута Юдифи, в композицию с Саломеей. Сверившись с историей типов, можно дать два ответа на этот вопрос. Во-первых, меч был общепризнанным и почетным атрибутом Юдифи, многих мучеников, а также таких добродетелей, как Правосудие, Сила и т. д., и поэтому не мог стать собственностью распутной девицы. Во-вторых, в XIV и XV веках блюдо с головой св. Иоанна Крестителя превратилось в изолированный культовый образ-Andachtbild («образ благочестивого созерцания» – прим. переводчика), особенно распространенный в североевропейских странах и Северной Италии, – данный мотив был извлечен из сцен с Саломеей подобно тому, как группа со святым Иоанном Евангелистом, склонившим голову на грудь Христа, выделилась из сцены Тайной Вечери, а Дева Мария на ложе – из сцен Рождества. Существование такого рода Andachtbilder способствовало упрочению ассоциативной связи между мотивом отрубленной головы и мотивом блюда, так что в результате блюдо гораздо легче могло проникнуть в композиции с Юдифью (и заменить мешок), нежели – в композицию с Саломеей.

Иконологический анализ, предметом которого являются не образы, истории и аллегории, но то, что мы назвали «символическими ценностями» требуют чего-то большего, нежели знакомство со специфическими темами и концепциями, зафиксированными в литературных источниках. Если мы стремимся постичь те первопричины, которые не только обуславливают выбор и подачу мотивов, а также сочинение и толкование образов, историй и аллегорий, но и придают особый смысл даже формальному построению и различным приемам технического исполнения произведения, то мы не можем надеяться на открытие какого-то конкретного текста, разъясняющего эти первопричины, подобно тому, как текст из Евангелия от Иоанна (XIII, 21) разъясняет иконографию Тайной Вечери. Для выделения этих первопричин требуется интеллектуальная способность, сопоставимая с талантом диагноста, – способность, которую я могу обозначить лишь изрядно дискредитированным термином «синтетическая интуиция», которая чаще бывает лучше развита не у профессиональных эрудитов, а у даровитых дилетантов.

Однако, чем субъективней и иррациональней становится источник интерпретации (ибо любой интуитивный подход определяется психологией и мировосприятием данного интерпретатора), тем сильнее возрастает потребность в тех корректирующих и контролирующих средствах, которые оказались незаменимыми не только для иконографического анализа, но даже и для простого доиконографического описания. Если даже некритическое использование практического опыта и литературных источников приводит к ошибочным выводам, то насколько рискованней было бы довериться чистой интуиции. Тогда как практический наш опыт следует контролировать, вникая в характерную для той или иной эпохи манеру выражения объектов и событий с помощью форм (то есть в историю стиля), а наше знание литературных источников, – в характерную для той или иной эпохи манеру выражения определенных тем и концепций с помощью объектов и событий (то есть в историю типов), то нашу синтетическую интуицию следует контролировать, – причем особо тщательно, – вникая в характерную для той или иной эпохи манеру выражения общих и основополагающих тенденций человеческого мышления с помощью определенных тем и концепций. Иначе говоря, в последнем случае следует изучать то, что можно назвать историей культурных симптомов или «символов» в целом, – в том смысле, какой придавал этому слову Кассирер. Историк искусства сумеет убедиться в достоверности того, что он понимает под внутренним содержанием произведения или группы произведений его занимающих, лишь сопоставив свои предположения с тем, что он понимает под внутренним содержанием всех тех документов цивилизации, исторически связанных с данным произведением или группой произведений, которыми он сумеет в своем исследовании воспользоваться – сюда относятся документы, свидетельствующие о политических, литературных, религиозных, философских и социальных тенденциях, свойственных данной личности, эпохе или региону. Само собой разумеется, что исследователь политической жизни, литературы, религии, философии и социальных отношений в свою очередь может обратиться к произведению искусства с аналогичной целью. В поисках внутреннего значения или содержания различные гуманитарные дисциплины встречаются на общей почве, а не ограничиваются, как обычно, лишь частными взаимными услугами.

В заключение заметим, что если мы желаем выразить свою мысль с особой точностью (которая, естественно, не требуется в том случае, когда мы просто говорим или пишем, ибо при этом смысл наших слов разъясняется в общем контексте), нам следует строго различать между тремя уровнями содержания или значения, – низший из них обычно путают с формой, а средний является областью иконографии в ее отличии от иконологии. Но какой бы уровень мы ни затрагивали, нам всегда придется корректировать и контролировать наши идентификации и толкования, – неизбежно несущие на себе печать субъективной ограниченности нашего умственного багажа, – вникая в исторические процессы, в совокупности составляющие то, что можно назвать традицией.

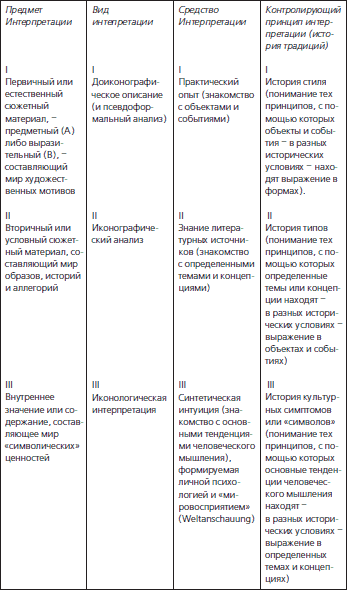

Итоги моих рассуждений подведены в специальной таблице (с. 656). Но в любом случае не следует забывать, что те аккуратно разграниченные категории, которые наводят на мысль о существовании трех независимых сфер значения, в действительности относятся лишь к различным аспектам единого и целостного произведения искусства. И если представленные в таблице методологические принципы могут показаться тремя самостоятельными функциями научного исследования, то в практической работе они сливаются в органический и неделимый процесс.

В кн.: Panofsky E. Studies in Iconology.

(Перевод М.Н. Соколова – с учетом авторских поправок в переиздании 1962 г.)

1. См.: Biafostocki J. Erwin Panofsky (1892–1968), mysliciel, historyk, czowiek // Panofsky E. Studia z historii sztuki. Warszawa, 1971; Ferretti S. Cassirer, Panofsky and Warburg. Symbol, Art and History. New Haven, 1989; Heidt R. Erwin Panofsky. Kunsttheorie und Einzelwerk. K?ln, 1977; Либман М.Я. Иконология // Современное искусствознание за рубежом. М., 1964; Соколов М. Границы иконологии и проблема единства искусствоведческого метода (к спорам вокруг теории Э. Панофского) // Современное искусствознание Запада о классическом искусстве.

М., 1977. Среди важнейших русских переводов работ ученого следует назвать – История искусств как гуманитарная дисциплина // Советское искусствознание. Вып. 23, 1988; Idem. Истории понятия в теориях искусства от Античности до классицизма. Спб, 1999; Смысл и толкование изобразительного искусства. Спб, 1999; Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика. СПб, 2003; Идеологические источники радиатора «роллс-ройса» // Певзнер Н. Английское в английском искусстве. СПб, 2004.

2. Panofsky E. Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst – «Logos», Bd. XXI, 1932.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Иконография и поэзия

Иконография и поэзия Тем не менее Маль добавляет к основному тексту Заключение, содержание которого весьма специфично и крайне полезно. Коснемся его, прежде чем позволить себе собственные заключительные наблюдения.После продолжительных и порой утомительных

Почему иконография?

Почему иконография? В целом статья производит впечатление прерванной на полуслове – столько в ней нерешенных проблем, хотя самому Краутхаймеру кажется вполне уместным завершить ее простым перечислением баптистериев, иллюстрирующих мысль о связи Крещения и погребения

Иконография существования

Иконография существования Попробуем вслед за Грабаром проследить все эти измерения, которые, повторяем, воспринимаются как источники или, по выражению самого Грабара, «каналы» иконографической образности. Помимо тематики римского государства во всех его аспектах,

ИКОНОГРАФИЯ РИТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

ИКОНОГРАФИЯ РИТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА Мы должны иметь в виду то, что фикцией является различение между «реальностью» и теорией этой реальности… То, что подобает Гоголю, не подобает историку искусства. Стаале

Иконография и «здание теории»

Иконография и «здание теории» Итак, иконография обладает системным характером, представляя собой постоянно действующий процесс взаимодействия весьма разнородных контекстов, объединенных, тем не менее, в определенные уровни.Но коммуникативность иконографии означает и

Иконография протохрама

Иконография протохрама Опуская статью С.С. Ванеяна по независящим от нас обстоятельствам[787], обратимся к весьма показательной статье А.М. Лидова «Иерусалимский кувуклий. О происхождении луковичных глав». Задумываясь о проблеме, вынесенной в подзаголовок статьи, автор

Иконография архитектурной типологии

Иконография архитектурной типологии Обширная и крайне насыщенная статья Ю.Е. Ревзиной «Некоторые иконографические источники центрических храмов XV века в Италии» вскрывает целый ряд проблемных моментов иконографического метода, понятого достаточно широко. Автор

Иконография внутреннего пространства

Иконография внутреннего пространства Впрочем, и более традиционные на первый взгляд подходы демонстрируют довольно многообещающую внутреннюю структуру. И все это благодаря сквозному и, получается, универсальному для всех подходов понятию «тип».Название статьи Вл. В.

Иконография отношения к образцу

Иконография отношения к образцу Довольно тонкий аспект иконографии архитектуры обнаруживает статья Д.А. Петрова «Опыт иконографического анализа архитектуры новгородского СпасоПреображенского Хутынского собора». Морфологический анализ памятника позволяет сделать

Иконография эмблематики и энигматики

Иконография эмблематики и энигматики Уже подзаголовок статьи подсказывает, что мы – на выходе из пространства иконографии и, сразу скажем, – из пространства архитектуры как таковой. Уже хотя бы потому, что, во-первых, речь идет об интерпретации, а во-вторых, предмет

Иконография идеологического буриме

Иконография идеологического буриме Серьезность намерений участников этих эпистемологических ритуалов – повод и залог последующего чтения. Но как вести себе зрителю-читателю, если перед его взором разворачивается не проповедь, а театр, не масонская обрядность, а

Иконология архитектуры или Смысл неизобразительного

Иконология архитектуры или Смысл неизобразительного Иконология архитектуры, начавшаяся, по мнению Лютцелера, с известной нам статьи 1939 года Густава Андре, представляет собой именно трансформацию традиционной иконографии, но обращенную к внепредметному искусству, и, в

ПРИЛОЖЕНИЕ I ХРАМ КАК ИКОНА: иконография архитектуры и архитектурная иконография в североитальянской поздней готике[970]

ПРИЛОЖЕНИЕ I ХРАМ КАК ИКОНА: иконография архитектуры и архитектурная иконография в североитальянской поздней готике[970] Иконное как прямое значение[971] По определению Я. Бялостоцкого, иконография – это «дескриптивная дисциплина, основывающаяся на систематизирующей

Иконография архитектуры

Иконография архитектуры 791. Andr?, Gustaw. Architektur und Kunstgewerbe als Gegenstand der Ikonographie // Festschrif f?r R. Hamann. 1939.792. Becker, Alexandra Carmen. Der mittelalterliche Reliquienschrein in Architekturform: Kontext – Entstehung – Ikonographie. Saarbr?cken, 2008.793. Flasche, H., Similitudo Templi // Deutsche Vierteljahresschrif f?r Literaturwissenschaf und Geistesgeschichte. Jg. 23, 1949.794. Gathercole, Patricia M. Te Depiction of Architecture

Иконология и герменевтика архитектуры

Иконология и герменевтика архитектуры 814. Appleton, Jay. Te Symbolism of Habitat: an Interpretation of Landscape in the Arts. Seattle, 1990.815. Baldwin Smith, E. Architectural Symbolism of Imperial Rome and the Middle Ages. New York, 1978.816. Baldwin Smith, E. Egyptian Architecture as Cultural Expression. New York, 1978.817. Benton, Janetta Rebold. Holy Terrors: Gargoyles on Medieval Buildings. New York, 1997.818. Carlsson, Frans. Te iconology of tectonics