Петров водкин сон описание картины

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин: биография, творчество, лучшие картины художника

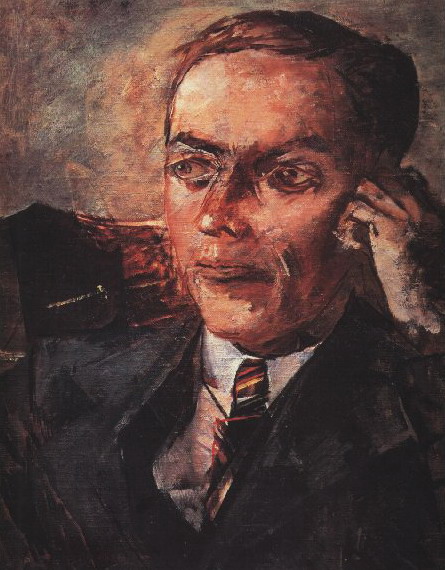

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (Kuzma Sergeevich Petrov-Vodkin; родился 5 ноября 1878 г. — умер 15 февраля 1939 г.) — выдающийся российский и советский художник первой половины ХХ века. Картины Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина выполнены в уникальной манере, которой живописец хранил верность всю жизнь.

Кузьма Петров-Водкин черпал вдохновение, высматривая в толпе характерные лица, изучая итальянский Ренессанс и древнерусские иконы. Искреннее, естественное восприятие мира волшебным образом переплеталось в его работах с мистицизмом и символизмом.

Биография Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин появился на свет 5 ноября 1878 года в семье сапожника, в провинциальном городке Хвалынске.

В 1890-м году мальчик познакомился с местными иконописцами, у которых постигал мастерство создания икон. Окончив в 1893 четырехклассное городское училище, он отправился в Самару учиться на железнодорожника, но провалил вступительные экзамены.

Более полутора лет Кузьма перебивался случайными заработками, а также брал уроки рисования у самарского художника Федора Емельяновича Бурова. В апреле 1895 года юноша вернулся на малую родину, где ему помог случай.

Летом 1895 года в Хвалынск заехал знаменитый архитектор Роберт-Фридрих Мельцер и остановился у своей приятельницы — купчихи Юлии Ивановны Казариной. Мать Кузьмы, служившая горничной у сестры Юлии Ивановны, показала гостю картины сына, и они произвели на архитектора глубокое впечатление. Тогда Юлия Ивановна Казарина назначила молодому человеку стипендию, и осенью 1895 года он начал обучение в петербургском Центральном училище технического рисования Штиглица.

Своего преподавателя черчения новый ученик доводил до белого каления, демонстрируя полное отсутствие технических способностей при очевидном таланте живописца.

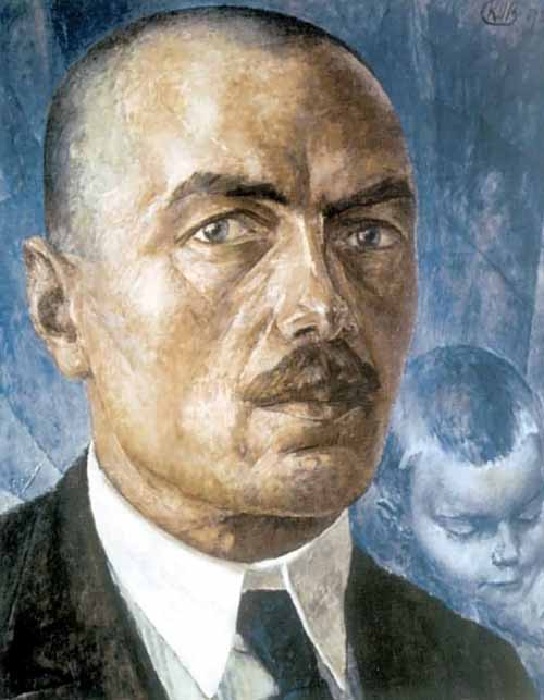

В 1897 году, получив согласие Юлии Ивановны, Кузьма Сергеевич переехал в Москву и поступил в МУЖВЗ. Там его наставником стал Валентин Серов. К этому периоду относится первый автопортрет будущего гения.

В апреле 1901 года живописец отправился на велосипеде в Мюнхен. Отдав в Варшаве свое транспортное средство попутчику, он добирался до места назначения на поезде и пешком. Голодным, обросшим бродягой появился Кузьма на пороге частной школы Антона Ашбе (Anton Ažbe), в которой прозанимался около месяца.

Стремясь познать мир, в 1905-1906 гг. молодой человек сначала исколесил всю Италию. Работы Леонардо да Винчи (Leonardo di ser Piero da Vinci), Джорджоне (Giorgio Barbarelli da Castelfranco, Giorgione), Рафаэля Санти (Raffaello Santi) произвели на художника неизгладимое впечатление. Потом он направился в Париж, где Пабло Пикассо (Pablo Picasso) трудился над «Авиньонскими девицами». Кузьма Сергеевич посещал авангардные выставки и делал наброски городских пейзажей. К 28 годам он уже мастерски владел живописными приемами и техникой рисунка.

Посетив Алжир и Тунис, в 1909 году мастер возвратился на родину с разочарованностью в импрессионизме, восхищением Полем Сезанном (Paul Cézanne) и Анри Матиссом (Henri Émile Benoît Matisse).

В России Кузьма Петров-Водкин сразу занял особое положение. Его творчество объединяло в себе величественную монументальность классики и эмоциональность авангарда. Одаренный художник стал открытием, иконой, на него возлагали огромные надежды, он приобрел известность в обеих столицах. К этому времени полностью сформировался неповторимый стиль мастера.

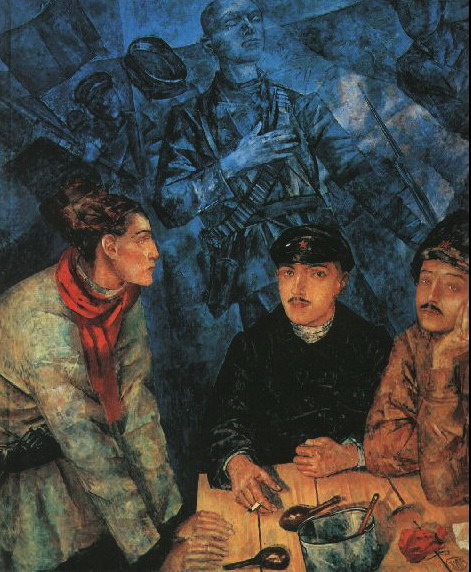

Октябрьскую революцию и масштабные перемены в стране живописец воспринял как долгожданное обновление. Переломный момент истории ознаменовался работами «Петроградская Мадонна», «После боя», «Фантазия».

В 1918 до 1932 года Кузьма Сергеевич преподавал в Высшем художественном училище в Петрограде.

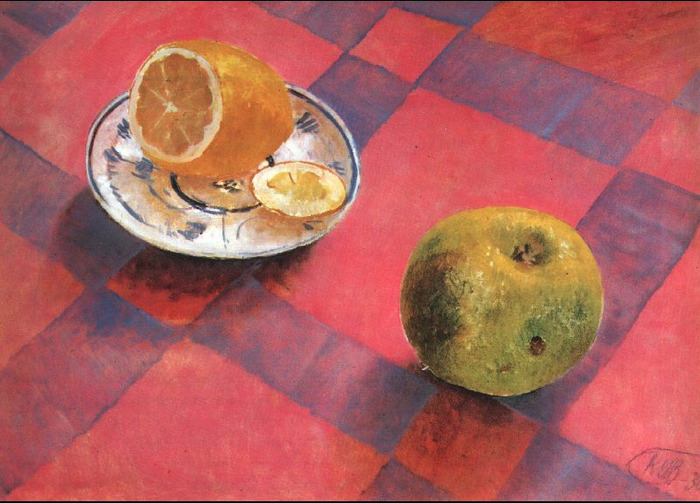

С конца 1928 года он тяжело болел. Врачи запретили ему работать маслом, но художник упрямо продолжал писать в одном из своих любимых жанров — натюрморте.

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин скончался от туберкулеза 15 февраля 1939 года. Он остался в истории искусства как великий мастер, нашедший точку пересечения новаторства и академизма.

Самые известные картины Петрова-Водкина

Картины Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина обладают внутренней динамикой. Яркие краски, выразительные образы захватывают зрителя, меняют их представление об окружающем мире. Среди самых значимых произведений:

Звучный довесок к фамилии художник получил неспроста. Дед Кузьмы Сергеевича, Петр, в пьяном угаре зарезал свою жену. Данное ему прозвище «Водкин» унаследовали потомки.

На сайте Very Important Lot проводятся аукционы, на которых можно приобрести шедевры живописи прошлого и недорого купить картины, графику, скульптуры напрямую у современных художников.

Картины — Петров-Водкин, Кузьма Сергеевич

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин картины с описанием.

24 октября 1878, Хвалынск, ныне Саратовской области — 15 февраля 1939, Ленинград

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин — советский живописец, теоретик искусства, писатель. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1930). Учился в МУЖВЗ у В. А. Серова (1897-1905), в Мюнхене (1901) и Париже (1905-08). Член объединений «Мир искусства» (с 1911), «Четыре искусства» (с 1924). Преподавал в ленинградском ГСХМ-Вхутемасе-Вхутеине-АХ (1918-33). Испытал в начальный период творчества сильное влияние немецких и французских мастеров символизма и модерна.

Биография: Петров-Водкин Кузьма Сергеевич

Постимпрессионизм

Россия

Санкт-Петербруг. Частное собрание

33,2 x 23,8 см

Бумага, уголь, акварель

Постимпрессионизм

Россия

Санкт-Петербург. Санкт-Петербругский государственный театральный музей

Холст, масло; 78 x 46 см.

Постимпрессионизм.

Россия.

Волгоград. Волгоградский музей изобразительных искусств.

67,5 x 58 см

Холст, масло

Постимпрессионизм

Россия

Москва. Государственная Третьяковская галерея

80 x 64 см

Холст, масло

Постимпрессионизм

Россия

Пермь. Пермская государственная художественная галерея

30,5 x 21,3 см

Бумага, акварель

Постимпрессионизм

Россия

Иркутск. Иркутский художественный музей

Постимпрессионизм

Россия

Одесса. Государственная картинная галерея

80 х 125,8 см

Холст, масло

Постимпрессионизм

Россия

Санкт-Петербург. Государственный Русский музей

Постимпрессионизм

Россия

Санкт-Петербруг. Государственный Русский музей

Постимпрессионизм

Россия

Санкт-Петербруг. Государственный Русский музей

Постимпрессионизм

Россия

Санкт-Петербруг. Государственный Русский музей

Постимпрессионизм

Россия

Москва. Государственная Третьяковская галерея

75,5 х 68 см

Холст, масло

Постимпрессионизм

Россия

Санкт-Петербург. Государственный Русский музей

61 х 50 см

Холст, масло

Постимпрессионизм

Россия

Санкт-Петербург. Государственный Русский музей

44,5 х 60 см

Холст, масло

Постимпрессионизм

Россия

Санкт-Петербург. Государственный Русский музей

80,5 x 65 см

Холст, масло

Постимпрессионизм

Россия

Санкт-Петербург. Государственный Русский музей

169 x 138 см

Холст, масло

Постимпрессионизм

Россия

186 х 159 см

Холст, масло

Постимпрессионизм

Россия

Санкт-Петербург. Государственный Русский музей

Холст, масло; 160 х 186 см.

Государственная Третьяковская галерея.

Москва.

Россия.

26,8 х 35,3 см.

Государственный Русский музей.

Санкт-Петербург.

Россия.

Бумага, акварель; 36,8 x 63,5 см.

Россия.

Бумага, тушь; 30,8 x 63,5 см.

Россия.

Холст, масло; 95,5 х 10 см.

Государственный Русский музей.

Санкт-Петербург.

Россия.

Холст, масло; 47,5 х 37 см.

Курская картинная галерея имени А. А. Дейнеки.

Курск.

Россия.

Странности в жизни художника Кузьмы Петрова-Водкина и одна француженка на всю жизнь

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Глубже узнавая биографические сведения о жизни этого талантливого художника, все больше и больше проникаешься к нему симпатией. Художник был довольно интересной и многогранной личностью, а его пресловутый авантюризм, решимость и дар пророчества еще при жизни стали легендарными.

Так уж сложилось, что к 27 годам ранимый и романтичный Кузьма, страстно жаждущий любви, был совершенно одиноким. Он сам объяснял это странностями своего характера: очень быстро и сильно привязываться к людям, но так же неожиданно и скоро уходить от них.

Вожделенный Париж и разочарование

Всю жизнь художника в корне изменила поездка во Францию, куда он прибыл весной 1906 года после окончания художественного училища. Наконец-то сбылась заветная мечта начинающего живописца. Он всей душой стремился к истокам, дабы постичь многовековой опыт западной живописи и найти свой собственный стиль. Однако жизнь во французской столице скоро наскучила неуемному Кузьме-Сергеевичу: «Неизвестно почему — настроение в большинстве случаев неважное. Париж совершенно не забавляет — ни своей огромностью, ни движением». Такой душевный настрой стал наталкивать художника на мысль, досрочно вернуться на родину. Так оно может быть и произошло бы если бы не одно «но».

Счастливая перемена в жизни

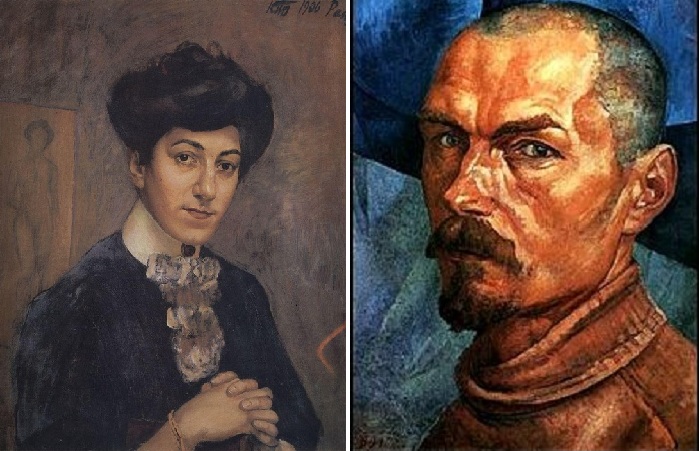

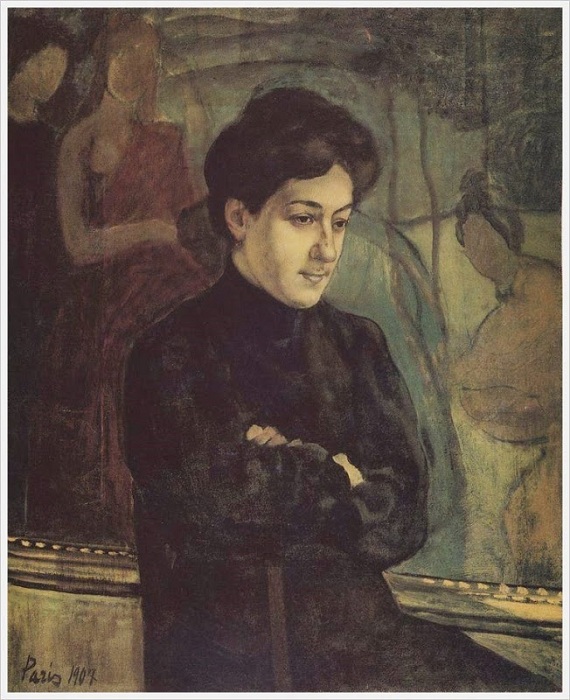

Летом, того же года живописец решил съехать из шумной столицы и поселился в недорогом пансионе под Парижем. Местность была изумительной, а сам дом был увит цветущими розовыми кустами, которые росли повсюду. Хозяйка пансиона Жозефина Йованович поселила молодого человека из России в уютной светлой комнате с окнами на чудесный сад. И тот буквально оттаял и душой, и сердцем, получая необыкновенное удовольствие от теплой домашней обстановки, доброжелательного отношения хозяев и обитателей пансиона. Но особо грело душу художника знакомство с одной из дочерей хозяйки — Марой. Именно эта девушка, мечтающая стать профессиональной певицей, в корне изменила дальнейшую жизнь русского художника.

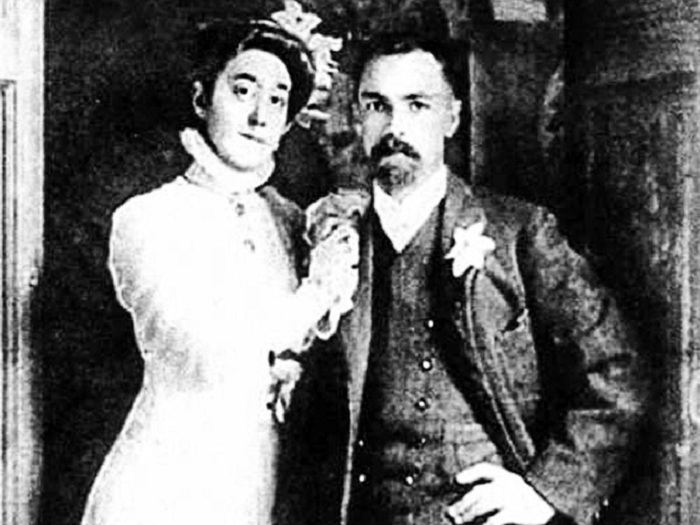

Кузьма не на шутку увлекся ею, и однажды, со свойственным ему даром пророка заявил: «Мне видится, вы станете моей женой». Огорошенной таким заявлением, француженке оставалось лишь поинтересоваться, хорошо ли месье подумал? Оказалось, что месье и вовсе не думал… На него просто снизошло озарение. Кузьма тут же уговорил ее позировать для портрета, а во время одного из сеансов сделал девушке предложение стать его женой. И уже в конце осени 1906 года молодые люди, расписавшись в местной мэрии, отпраздновали в узком кругу близких и друзей гражданскую свадьбу и переехали жить в Париж.

«Я нашел на Земле женщину. »

Венчание в России

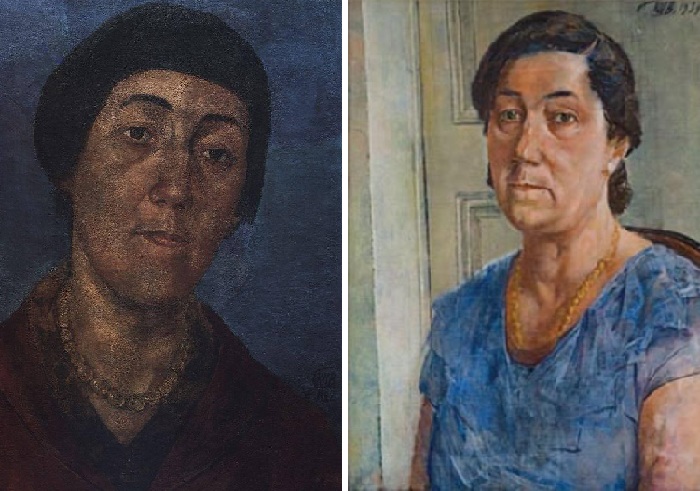

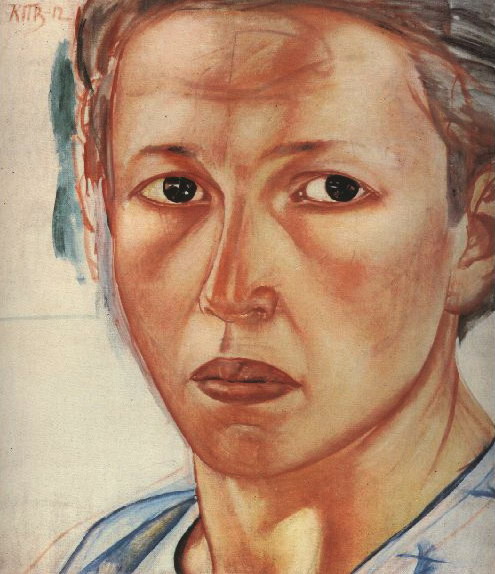

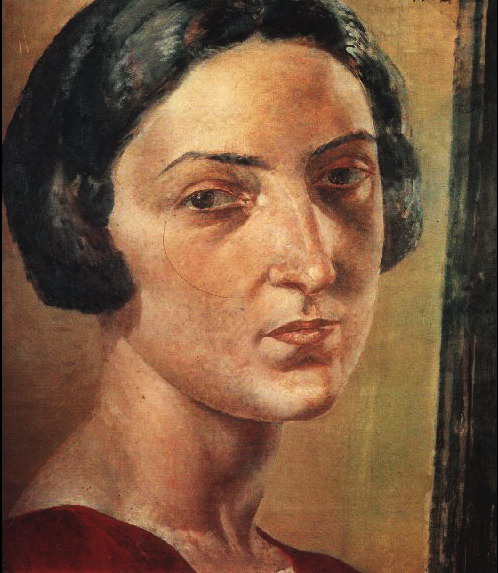

Маре, которую в России нарекли Марией Федоровной, досталась непростая, но счастливая доля — быть любимой женщиной художника, Музой, моделью, верной женой. Для этого ей пришлось пожертвовать родиной, карьерой певицы, привычным образом жизни и наряду с этим навсегда подчинить свою жизнь служению таланту своего супруга. Однако женщина была безмерно счастлива своей роли жены, так как была нежно любима и сама любила. К тому же, невзирая на огромную разницу в ментальном воспитании, она всегда очень тонко чувствовала и живопись своего мужа, и его проблемы. Она часто была своеобразным камертоном, к которому Кузьма Сергеевич очень внимательно и доверительно прислушивался.

Когда же супругам приходилось ненадолго разлучаться, художник очень сильно тосковал и часто писал домой письма, полные нежности и любви: «Думаю о тебе и о своей работе — это все, что у меня есть. Хочу передать тебе немного моей веселости, а когда я печален, мне хочется быть подле тебя, подле твоего сердца и сидеть там тихо-тихо, чтобы забыть все мои печальные думы. Я рад, что у меня есть моя Мара, мой маленький товарищ, моя гордая и честная жена, которая с полной доверчивостью входит в мою необычную и тяжелую жизнь. Знай, что ты занимаешь первое место в моих мыслях и желаниях. Я нашел свою Эвридику!»

В ожидании чуда

Единственное, что омрачало их счастье, так это то, что за шестнадцать лет их супружеской жизни Мария Федоровна не могла родить ребенка, о котором очень мечтал художник. Он, словно заклиная судьбу и вымаливая у небес наследника, неустанно рисовал мадонн с младенцами на руках.

Прощенная измена

Петровы-Водкины, несмотря на перенесенные житейские тяготы и измену, сумели сохранить свои теплые чувства друг к другу и прожили вместе 32 года. Последние десять лет супружеской жизни были сложными для семьи, так как в 1928-м у Петрова-Водкина открылся туберкулез. Врачи строго-настрого запретили художнику писать маслом. И даже после такого приговора, невзирая на тяжелую болезнь, Петров-Водкин постоянно строил далеко идущие планы, многим из которых так и не суждено было сбыться. Скончался живописец в 1939 году и похоронен на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге.

А спустя годы после смерти художника, Мария Федоровна передала в дар его родному городу Хвалынску фотоархив, письма, документы, личные вещи, графические и живописные работы (всего около 90 экспонатов). И на склоне своих лет женщина написала мемуары «Мой великий русский муж», в которых тепло и душевно рассказала о совместной жизни с гениальным художником.

И размышляя о брачном союзе Кузьмы Сергеевича и Марии Федоровны, основой которого были истинная любовь, преданность и родство душ, невольно хочется сказать, какое счастье, что у гениального художника была такая чуткая, восприимчивая и всепонимающая жена.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

LiveInternetLiveInternet

—Метки

—Рубрики

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин

«Богоматерь Умиление злых сердец» 1914-1915

Первые робкие опыты привели пятнадцатилетнего юношу в Классы живописи и рисования Ф. Е. Бурова (Самара). В 1895 году с помощью меценатов он отправился в Петербург и поступил в Центральное училище технического рисования барона А. Л. Штиглица. Однако спустя два года, осознавая свое живописное призвание, Петров-Водкин перешел в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ), которое окончил в 1904 году. Здесь ему посчастливилось работать в мастерской Валентина Серова. Кроме того, в 1901 году он был в Мюнхене, где посещал художественную школу А. Ашбе. Годы пребывания в МУЖВЗ отмечены литературными занятиями (проза и драматургия), подчас столь интенсивными, что художник даже колебался в выборе между живописью и литературой. Путешествие в Италию, длительное пребывание во Франции, учеба в парижских студиях, знакомство с современным европейским искусством расширили художественный горизонт Петрова-Водкина, окончательно определив выбор пути. Поездка в Северную Африку послужила основой работ, показанных в парижском Салоне (1908), а затем и на родине. В 1909 году в редакции журнала «Аполлон» состоялась первая персональная выставка Петрова-Водкина. На следующий год художник стал членом объединения «Мир искусства», с которым был связан до его роспуска (1924).

«Яблоко и вишня» 1907

«В мастерской художника» 1901

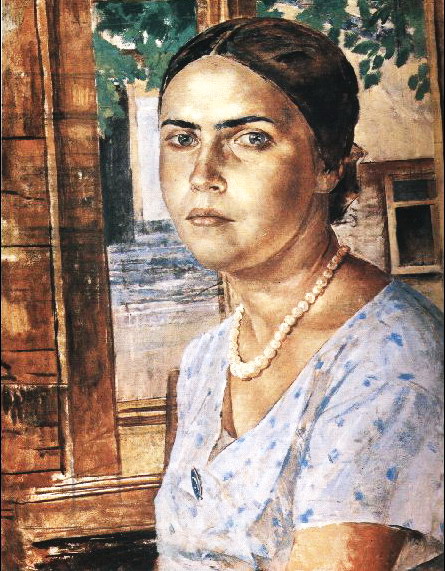

«Портрет Марии Федоровны Петровой-Водкиной, жены художника» 1907

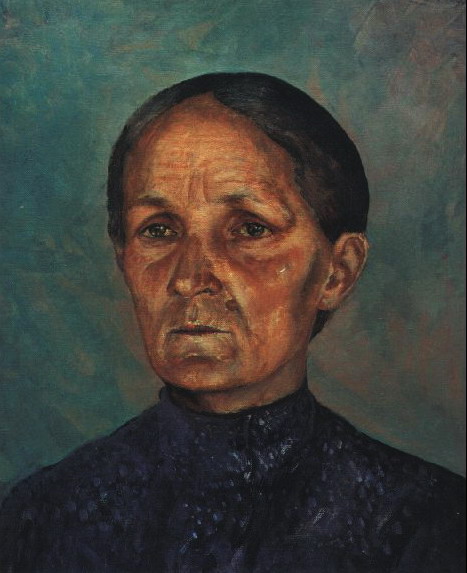

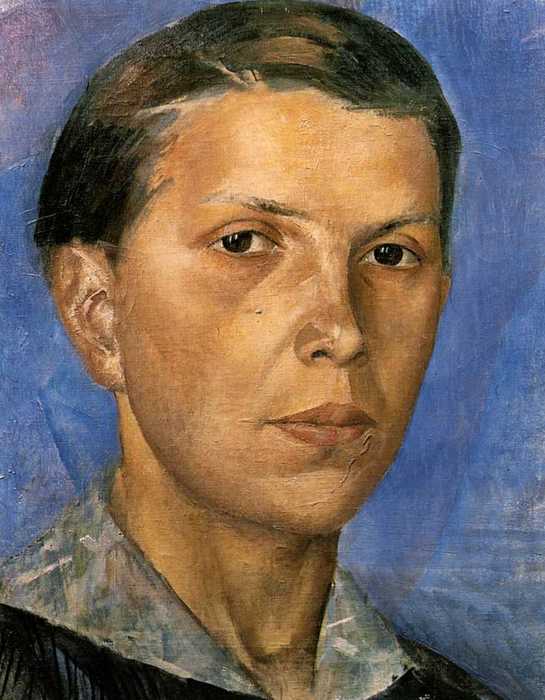

«Портрет Анны Пантелеевны Петровой-Водкиной, матери художника» 1909

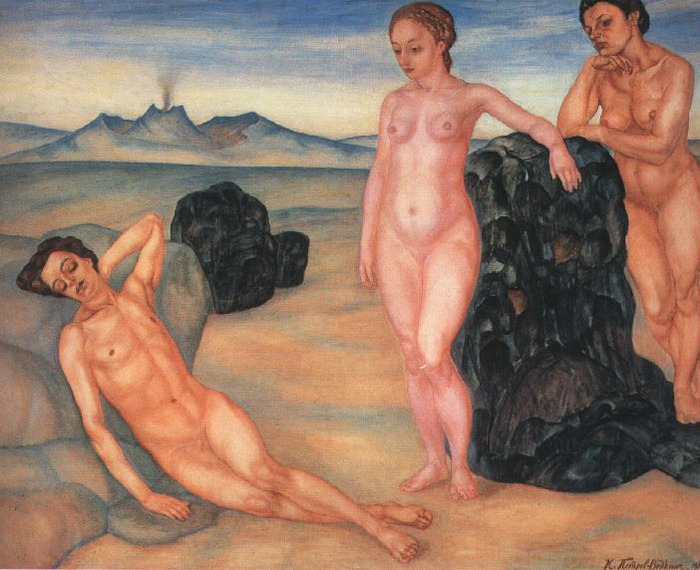

«Женщина в хитоне» 1910

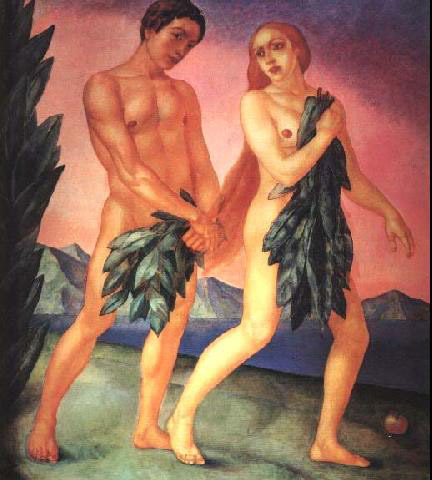

«Изгнание из Рая» 1911

«Купание красного коня» 1912

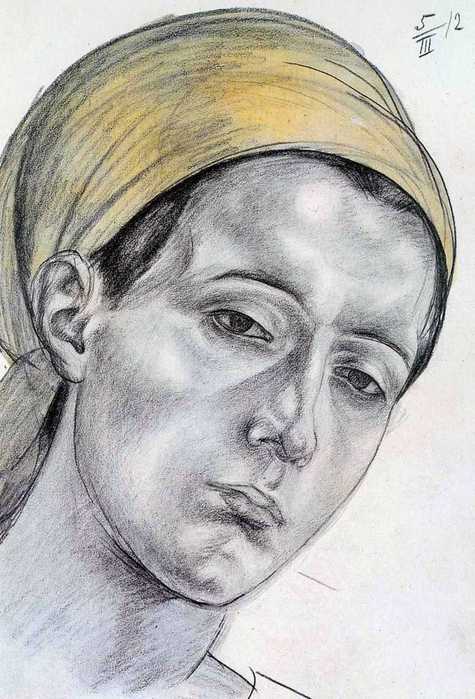

«Женская голова» 1912

«Натюрморт с яблоками» 1912

«Портрет Наташи Грековой (Казачка)» 1912

«Юность (поцелуй)» 1913

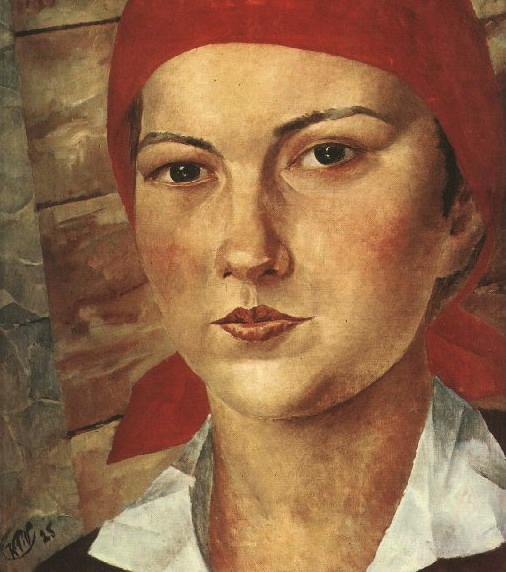

На протяжении 1910-х годов амплитуда поисков Петрова-Водкина остается очень широкой. Рядом с холстами монументально-декоративного характера, не лишенными стилизации («Девушки на Волге», 1915), возникают психологизированные образы в «оболочке» почти натуралистической формы («На линии огня», 1916).

«Портрет мальчика» 1913

«Девушки на Волге» 1915

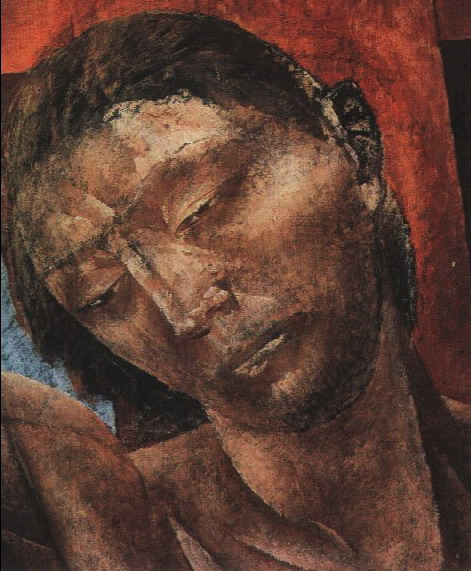

«На линии огня» 1916

Наиболее органичными представляются произведения, связанные с темой материнства, проходящей через все творчество Петрова-Водкина («Мать», 1913; «Мать», 1915; «Утро. Купальщицы», 1917).

«Женская голова» 1918

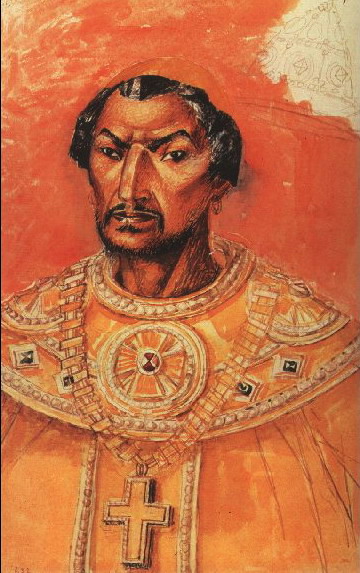

«Микула Селянинович. Голова» Этюд. 1918

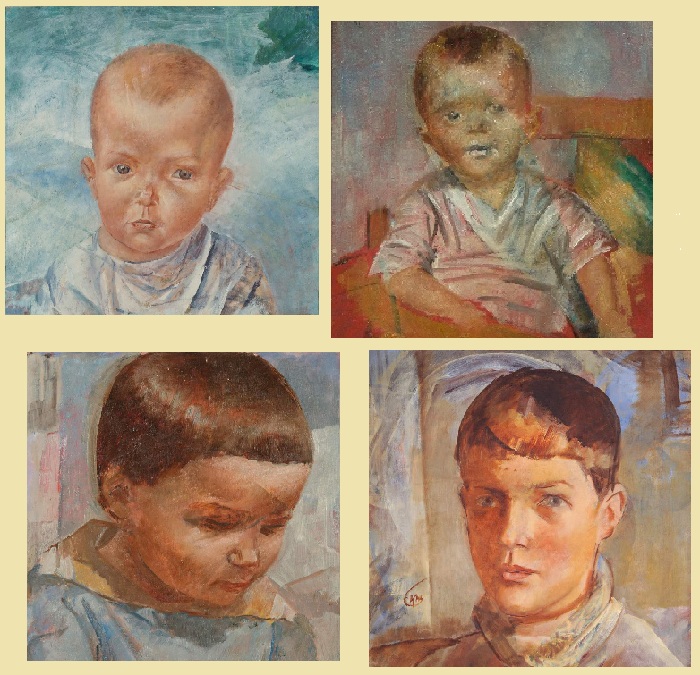

«Головы мальчиков» 1918

«1918 год в Петрограде» 1920

«Голова мальчика-узбека.» 1921

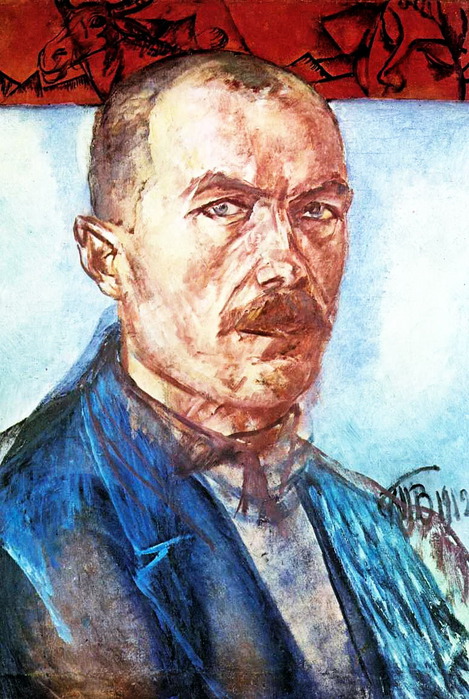

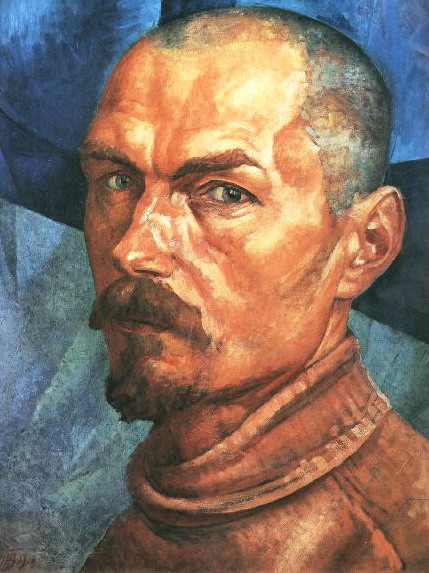

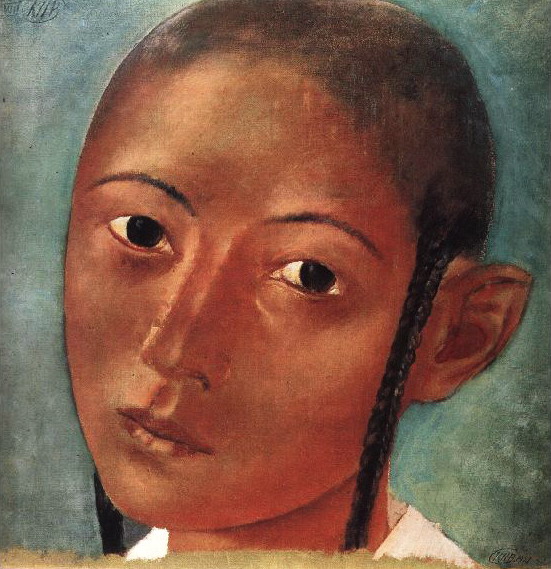

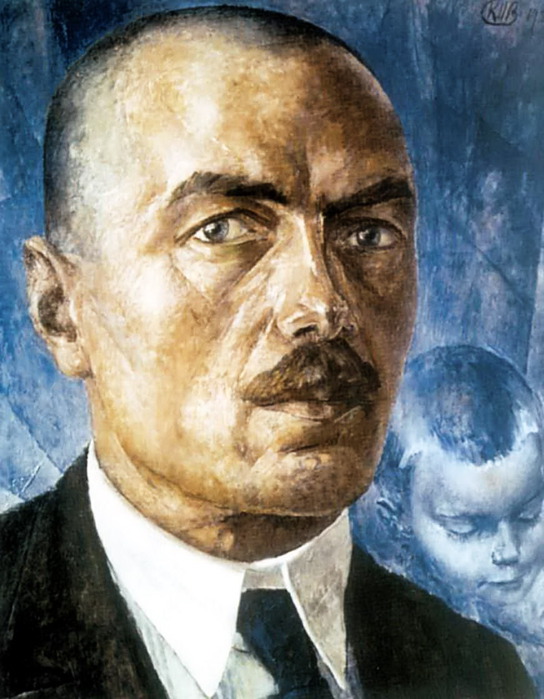

Космологический символизм сказывается и в портретах («Автопортрет», 1918; «Голова мальчика-узбека», 1921; «Портрет Анны Ахматовой», 1922, и др.). Художник считал живопись орудием усовершенствования человеческой природы и стремился обнаружить в человеке проявление вечных законов мирового устройства, сделать каждое конкретное изображение олицетворением связи космических сил. Может быть, именно это позволяло ему читать судьбу по лицам.

«Портрет Анны Андреевны Ахматовой» 1922

«Голова мальчика-узбека» 1921

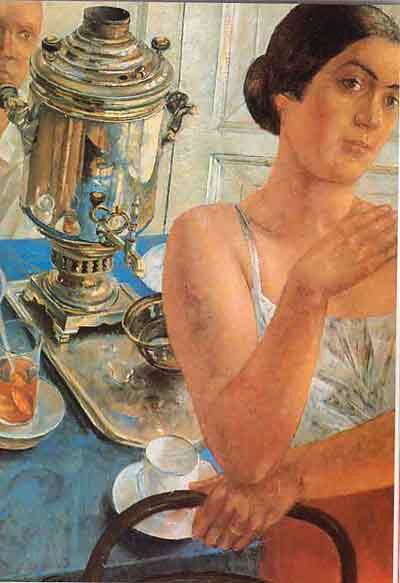

«Ташкент (в чайхане)» 1921

«Утренний натюрморт» 1918

«Портрет дочери художника» 1923

«Портрет Н.А. (Женский портрет)»

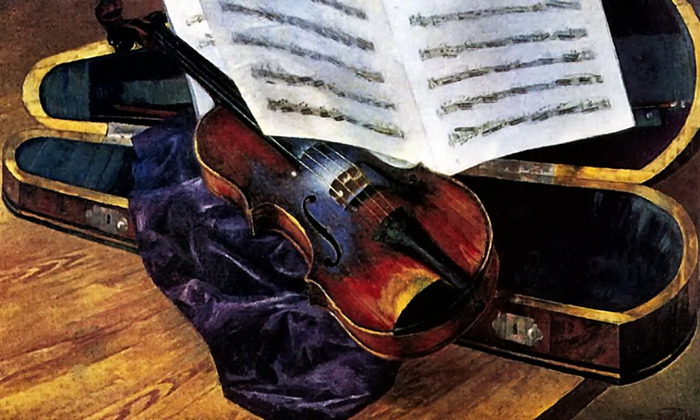

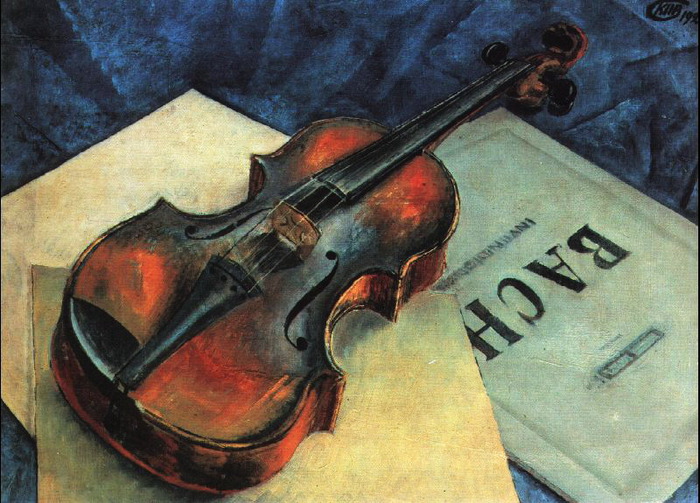

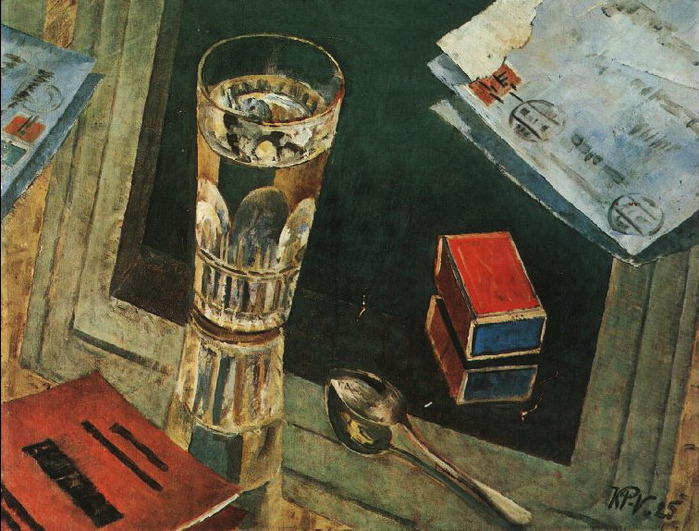

В первые послереволюционные годы Петров-Водкин особенно часто обращался к натюрморту, находя в этом жанре богатые экспериментальные возможности («Утренний натюрморт», 1918; «Натюрморт с зеркалом», 1919; «Натюрморт с синей пепельницей», 1920). Предметы включены в то же единство всеобщей, космической связи: взятые с высокой точки зрения, в ясно обозримых пространственных отношениях, они активно взаимодействуют, общаются друг с другом на своем предметном языке. Вместе с тем натюрморты с красноречивой точностью передают суровый дух времени («Селедка», «Скрипка», оба 1918).

«Натюрморт с синей пепельницей» 1920

«Натюрморт с зеркалом» 1919

«Натюрморт. Цветы и женская голова» 1921

«Мадонна с младенцем» 1923

«Портрет Мадам Боден» 1924

«Портрет Любови Михайловны Эренбург» 1924

«Эскиз грима Бориса к спектаклю » Борис Годунов» 1924

«Эскиз грима Марины Мнишек к спектаклю «Борис Годунов» 1924

«Париж. Нотр-Дам» 1924

«Натюрморт с письмами» 1925

«Работница (девушка в красном платке)» 1925

Многие произведения Петрова-Водкина построены по принципу двойной экспозиции («1918 год в Петрограде», 1920; «После боя», 1923; «Смерть комиссара», 1928), что дает повод ассоциировать его живопись с языком кинематографа.

«Девушка у окна» 1928

«Утро в деревне (весна в деревне)» Эскиз 1928

«Смерть комиссара» 1928

«Портрет Сергея Дмитриевича Мстиславского» 1929

«Яблоко и лимон» 1930

На рубеже 1920-х и 1930-х годов Петров-Водкин, вынужденный из-за болезни на время оставить живопись, вновь обратился к литературному творчеству. Именно тогда им написаны автобиографические повести «Хлыновск» и «Пространство Эвклида», в которых он широко развил свои взгляды на природу и возможности искусства.

«Натюрморт. Черёмуха в стакане » 1932

«1919 год. Тревога» 1934

Ориентация на вечные ценности, присущая творчеству Петрова-Водкина, не могла быть принята советской идеологией сталинского времени. После смерти художника его имя оказалось полузабытым. Только в середине 1960-х годов произошло новое открытие Петрова-Водкина, благодаря чему теперь ясен истинный масштаб его дарования и ценность творческого наследия.

» Кормление ребёнка»

«Портрет Андрея Белого.» 1932

«Семейный портрет (автопортрет с женой и дочерью)» 1933

«Натюрморт (Стакан чая, Чернильница и яблоко на столе)» 1934

«Натюрморт. Виноград и Яблоко» 1934

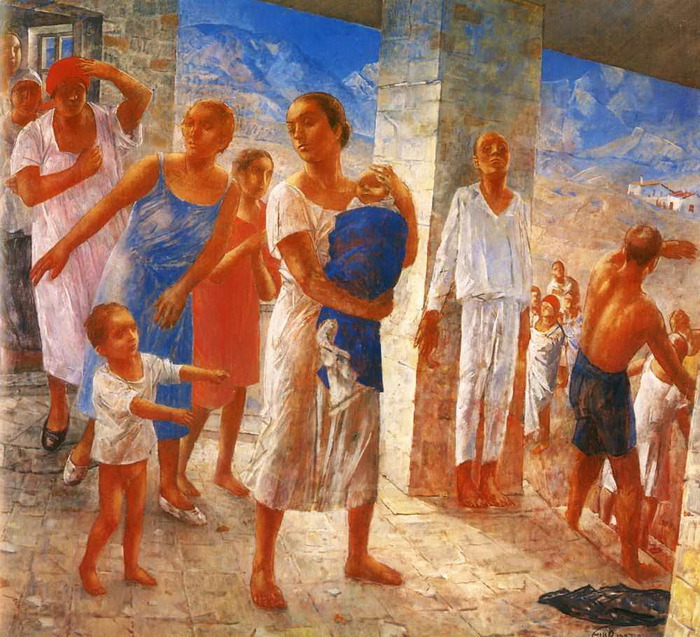

«Землетрясение в Крыму.» 1927

«Портрет дочери художника» 1935

«Девочка с куклой (портрет Татули)» 1937

«Натюрморт. Букет цветов и лампа» 1937

«Портрет ученого Леонида Витальевича Канторовича» 1938

«Пушкин в Петербурге (Пушкин на Неве)» 1937-1938

Доска на доме Петрова-Водкина на Каменноостровском проспекте

%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%C2%BB%2C%201890-%D0%B5.jpg)

%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%C2%BB%2C%201907.jpg)

%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B8%C2%BB%2C%201911.jpg)

%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8F%C2%BB%2C%201912.jpg)

%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB1918%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%20(%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0)%C2%BB%2C%201920.jpg)

%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D0%B1%D0%BE%D1%8F%C2%BB%2C%201923.jpg)

%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%C2%BB%2C%201925.jpg)

%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB1919%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0%C2%BB%2C%201934.jpg)

%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D0%BD%C2%BB%2C%201910.jpg)

%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%C2%BB%2C%201918.jpg)

%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%C2%BB%2C%201928.jpg)

%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%BD.%20%C2%AB%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%C2%BB%2C%201932.jpg)