Понятие познания и его трактовки

Сущность познания. Субъект и объект познания. Познание как процесс. Роль практики в познании. Проблема истины.

Проблемой познания, его возможностей и закономерностей занимается теория познания или гносеология (от греч. gnosis — знание, и logos — учение), которая является одним из разделов философии.

Познание — это такое отношение человека к миру, в результате которого человек получает новое знание о нем. Это процесс получения знания. Гносеология или теория познания – это раздел философии, в котором изучаются природа познания и его возможности, отношение знания к реальности, выявляются условия достоверности и истинности познания. Термин «Гносеология» происходит от греческих слов «gnosis» – знание и «logos» – понятие, учение и означает «понятие о знании», «учение о знании».

Субъект познания — это активно осуществляющий познавательную деятельность производитель знания. Субъектом познания является, прежде всего, личность. Именно она непосредственно наделена способностью познавать. Но субъектом познания может быть и коллектив, социальная группа, а также общество в целом. Объект познания — это то, на что направлена познающая деятельность субъекта, фрагмент бытия, оказавшийся в поле зрения его познающей мысли. Объекты познания делятся на:

• первичные, то есть фрагменты природной и социальной действительности;

• вторичные — различные проявления духовного мира людей;

• третичные — свой собственный духовный мир.

Чтобы понять, какое мы получили знание в результате познания: истинное или ложное, нужен такой критерий, который нельзя было бы просто отбросить за ненадобностью. Таким критерием и является практика. Практика представляет собой материальную и духовную деятельность людей по преобразованию природных и социальных условий в соответствии со своими потребностями и интересами.

Проблема истины в философии является центральной во всей теории познания. Она отождествляется с самой сущностью, является одним из самых важнейших мировоззренческих понятий, находится в одном ряду с такими ключевыми явлениями, как Добро, Зло, Справедливость, Красота. Проблема истины в философии и науке является достаточно сложной. Многие концепции прошлого, например, концепция Демокрита о неделимости атомов, считалась на протяжении почти двух тысяч лет бесспорной. Теперь она уже представляется как заблуждение. Однако, скорее всего, большая доля существующих сейчас научных теории окажутся заблуждениями, которые опровергнут со временем.

На каждом этапе своего развития человечество располагало только относительной истиной – неполным знанием, содержащим заблуждения. Признание истины относительной связано с бесконечностью процесса познания мира, его неисчерпаемостью. Проблема истины в философии также заключается в том, что знание каждой исторической эпохи содержит в себе элементы абсолютной истины, поскольку оно имеет объективно истинное содержание, является необходимым этапом познания, включается в последующие этапы.

Проблема истины в философии потребовала для своего решения нескольких способов толкования этого понятия.

Онтологическое понимание. «Истина – то, что есть». Важно само наличие вещи или предмета. Верность заключения может быть раскрыта в определенный момент, человек откроет его через слова, произведения искусства, сделав тем самым достоянием всех. Однако к случаям разного понимания и восприятия одного и того же процесса такая позиция не критична.

Гносеологическое понимание. «Истина – когда знания соответствуют действительности». Но здесь также возникает множество разногласий, поскольку распространена практика сравнения заведомо несравнимого: реально-материального и идеального. Тем более многие явления, к примеру, «свобода», «любовь», невозможно проверить.

Позитивистское понимание. «Истина должна подтверждаться опытом». Позитивизм рассматривал только то, что можно реально проверить на практике, а остальное выходило за предел изучения «настоящей философии». Подобный подход явно оставляет без внимания многие важные для человека явления, процессы, сущности.

Прагматическое понимание. «Истина — полезность, эффективность знания». Согласно этому подходу верным признавали то, что дает эффект, приносит прибыль.

Конвенциональное понимание. «Истина — это соглашение». Согласно этому подходу, если возникали разногласия, то следовало договориться, что именно считать верным заключением. Такая позиция может использоваться только в течение определенного времени и не во всех областях деятельности. Скорее всего, проблемы истины в философии объединяют все эти подходы. Истина – то, что на самом деле существует, соответствует нашему знанию. В то же время это определенный договор, соглашение. Она объективна и субъективна, абсолютна и относительна, конкретна и абстрактна.

Заблуждения многообразны по своим формам. Следует, например, различать заблуждения научные и ненаучные, эмпирические и теоретические, религиозные и философские и т.д.

Существует такой объект, который исследуется исключительно лишь философией и никакой другой наукой. Этот объект – истина. Все науки ищут истину, но все они, исключая философию, ищут истину в чем-то отличным от истины. Философия ищет истину об истине. Она является наукой об истине, теорией истины. Такого мнения придерживались, в частности, Аристотель и Гегель. Философия исследует процесс постижения истины, т.е. является теорией познания истины или просто теорией познания (гносеологией). Исследуя процесс постижения истины, философия указывает путь, ведущий к ней, т. е. является методом познания истины, методологией. Истина есть соответствие, совпадение между сознанием и миром. В проблеме истины надо различать две стороны. Существует ли объективная истина, т. е. может ли в человеческих представлениях быть такое содержание, которое не зависит от человека? Если да, то могут ли человеческие представления, выражающие объективную истину, выражать ее фазу, абсолютно или только приблизительно, относительно? Утверждение естествознания, что земля существовала до человека, есть объективная истина. Объективной истиной являются все законы природы и общества, поскольку они правильно познаны, соответствуют объективной реальности и подтверждаются общественно-исторической

практикой человечества. Наши знания объективны по своему источнику, по происхождению и, являясь отражением объективного мира в сознании человека, носят характер объективной истины[3].Идеалисты, так или иначе, отрицают объективную истину. Они считают, что содержание наших знаний зависит от субъекта, идеи абсолютного духа.

В духе махистов рассуждают и прагматисты. Истиной прагматисты считают то, что «полезно в целях практических». Американский философ Уайтхед прямо заявляет, что «для пользы дела» нужна наука и религия. Наука же имеет дело с объективной истиной, с объективными законами природы, общества и мышления. Современный фидеизм отвергает претензии науки на объективную истину. Но без признания объективной истины нет науки. Отсюда видно, что научное мирровозрение связано с признанием объективной истины. Признавая объективную истину, диалектический материализм вместе с тем считает, что эта истина познается не сразу, а постепенно, частями. В каждый данный момент познание исторически ограничено, но эти границы временны, относительны и практически постоянно раздвигаются в соответствии с успехами науки и техники. Поскольку познание развивается непрерывно, то и наши объективные знания в каждый данный момент неполны, незакончены, относительны. Диалектический материализм признает относительность истины лишь в смысле неполноты, незаконченности, незавершенности нашего познания в данной области, в данный момент.

Относительность истины обусловливается, прежде всего, тем, что мир находится в вечном и бесконечном развитии и изменении. Развиваются и углубляются и наши знания о мире. Познание развивается беспредельно, поступательно. Относительность истины следует также из ее конкретности. Итак, вечное движение и развитие мира, отражаемое в наших знаниях, зависимость истины от условий – все это определяет относительность истины. Признание абсолютного существования внешнего мира, неизбежно ведет к признанию абсолютной истины. Человеческое мышление по природе своей способно давать нам и дает абсолютную истину.Всякое истинное познание природы есть познание вечного, бесконечного, и поэтому оно по существу абсолютно. Но абсолютная истина складывается из бесконечной суммы относительных истин, открываемых развивающейcя наукой и практикой. Пределы относительной научной истины могут быть расширены за счет новых открытий. Истина всегда уточняется, пополняется и все более полно и верно отражает бесконечный материальный мир.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Теория познания

Нестерова И.А. Теория познания // Энциклопедия Нестеровых

Познание зародилось вместе с человечеством, однако как философское понятие оно оформилось несколько позже. Само познание понятие многогранное и не теряющее своей актуальностью.

Понятие познания в философии

Познание является неизменным спутником философии на протяжении сотен лет. Дело в том, что философия и познание зародились одновременно из жажды понять и изучить окружающий мир. Отрасль философского знания, направленная на изучение познания, называется гносеологией. Неоднородность трактовки познания в философии связана прежде всего с тем, что ведутся споры о том «познаваем ли мир, а если познаваем, то насколько?».

Познание в философии трактуется как совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях объективного мира. Познание является основным предметом науки гносеологии.

О природе познания спорили античные философы, философы средневековья, нового времени. В новейшей философии понимание познания все еще за гранью четкого понимания.

В настоящее время отношение к теории познания существенно разнится в отечественной и зарубежной философии. Следует отметить, что в российской философии теория познания не самая популярная сегодня область.

Теория познания в Античности

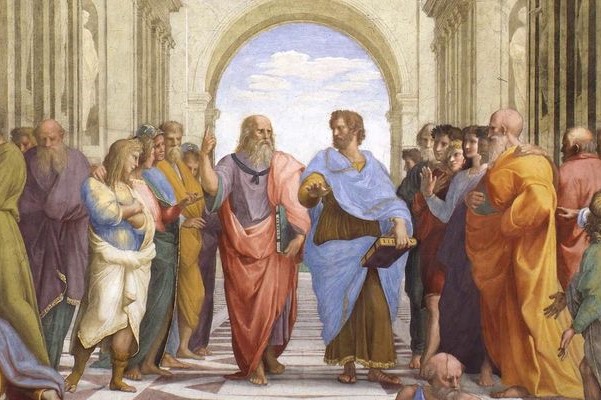

Античная философия оставила глубокий след в мировой науке. Такое понятие как познание не могло остаться незамеченным античными философами. Его понимание варьировалось в зависимости от философских школ.

Так одну из самых развернутых трактовок теории познания дает Демокрит. В основе его теории лежит то, что из тел истекают потоки атомов, попадающие в органы чувств. Однако получаемые таким образом знания не полные. В этой связи философ разделяет знание на два вида:

Под темным знанием Демокрит понимает знание о предметах, тем временем светлое знание это то что узнается силой разума и которое доходит до обнаружения атомов и пустоты. Особенностью теории познания Демокрита является то, что он отрицает случайность в смысле беспричинности. При этом его понимание сильно отличается от теорий Гераклита и Анаксагора.

Все многообразие явлений природы Демокрит стремится уложить в представление о дискретном строении материи, в то время как Гераклит и некоторые из его предшественников исходили из непрерывности бытия. Он считал, что вечная и безграничная реальность состоит из атомов и пустоты Атомы – вечные, неделимые и непроницаемые элементы бытия. бесконечные но различающиеся формами и размерами. Сталкиваясь друг с другом они сцепляются и образуют все многообразие вещей окружающего мира. Атомы вихрем несутся во вселенной и образуют все сложное – огонь, воду, воздух и землю. Развитие вселенной, порядок мира, все в сущности необходимо, однозначно, определено механическим движением атомов[1].

Тем временем Демокрит придерживался того, что «ни одна вещь не возникает беспричинно, но все возникает на каком-либо основании и в силу необходимости». При этом философ придерживался того, что любая необходимость исключает случайность. Случайность существует только по мнению человека.

Одной из особенностей теории познания по Демокриту является исследования взаимосвязи логики и познания. Демокрит был одним из первых философов, который стал систематически исследовать проблемы теории познания и логики. Демокриту также принадлежит трактовка рационального познания.

Платон рассматривает познание как постигаемое и познаваемое. При этом к познаваемому относится познаваемое разумом, а постигаемое только умом. В своем труде «Государство» Платон определяет отношение между сферами ощущаемого и умопостигаемого, а так же обращает внимание на отношение разных познавательных способностей: ощущения позволяют понимать (хоть и недостоверно) мир вещей, разум позволяют узреть истину.

Платон вводит следующую пропорцию: как сущность относится к становлению, так мышление относится к мнению; и так же относятся познание к вере и рассуждение к уподоблению [2].

Гераклит в своей трактовке теории познания особое внимание концентрировал на роли внешних чувств. Он много внимания уделял логике. По его мнению логика и познания неразделимы. Разум позволяет познать больше не впав в заблуждение. У Гераклита на первом месте стоит познание мышлением. на первое место Гераклит поставил познание мышлением. Кроме того философ утверждал, что природа вещей едина.

Большой интерес представляет понимание теории познания Аристотелем. По его мнению первые сущности – это единство духовного и субстратного (физического) начала. Также философ обращает внимание на роль человека в канве мироздания. Он считает, что человек сочетает в себе два начала: духовное и субстратное. В свою очередь духовное начало представляет собой сочетание пассивного ума и активного ума.

Уровни познания по Аристотелю

Под «диалектикой» Аристотель в этом случае понимает искусство выяснения истины путем обнаружения внутренних противоречий, заключающихся в мыслях противника, и путем устранения этих противоречий.

Теория познания в средние века и Новое время

На раннем этапе развития средневековой философии познание воспринималось с опорой на трактаты Августина, который утверждал, что чтобы понимать нужно веровать. Вся средневековая философия строилась с опорой на церковные догмы. Любое свободомыслие яростно каралось. Поэтому познание возможно было только в рамках религии, а именно слепой веры.

В «Исповеди» Августин поведал, как он предпринимал много долгих и безуспешных попыток достичь истины с помощью только разума. Но истина открылась ему лишь с обретением веры, когда после долгих духовных блужданий он был обращен в христианство. Только тогда он понял, что самый надежный путь к истине не тот, который начинается с разума, а затем ведет к вере, а тот, который начинается в Откровении, в вере, а затем ведет дальше, к разуму, к пониманию. «Понимание есть вознаграждение веры», – сделал вывод Августин.

В 10-11 веках зародилась схоластика. Схоластики чтили древних философов, как людей, которые достигли вершины естественного знания, но это не значит, чтобы философы исчерпали всю возможную для человека истину: преимущество теологии перед философией заключается как в том, что она имеет высший принцип познания, так и в том, что она обладает высшими истинами, которых разум не может достигнуть сам собою. Эти откровенные истины у схоластиков собственно и составляли существенное содержание их систем, философия же служила только вспомогательным средством для задач богословия.

Схоластика являет собой тип религиозной философии, характеризующийся принципиальным подчинением примату теологии, соединением догматических предпосылок с рационалистической методикой и особым интересом к формально-логической проблематике. Данное направление получило наиболее полное развитие и господство в Западной Европе в Средние века.

Одним из самых известных схоластов раннего средневековья был Ансельм Кентерберийский. Он был уверен в том, что постичь знание возможно лишь веруя в Бога.

Позднее теория познания стала развиваться в более смелом ключе, все дальше удаляясь от церковных догм. В этой связи очень интересна теория Роджера Бэкона. Он придерживался разумного реализма. Он считал, что универсалии существуют в самих вещах. В его трудах отражено что так же реально и человек, познавая этот мир, познает содержащиеся в вещах универсалии. В этом плане Бэкон был близок Платону.

Роджер Бэкон был сторонником трех сторон познания: вера в авторитет, рассуждение и опыт.

Роджер Бэкон настаивал, что знание является следствием одного из трех видов опыта: Бог или Сам дает нам это знание в праопыте, или оно достигается в нашем внутреннем опыте или внешнем опыте. Поэтому знание, исходя от Бога, не может противоречить вере, наука не может противоречить религии, наука помогает познанию Бога, а знание помогает в богословии, упорядочивая богословское знание, систематизируя и снабжая богословие своими аргументами. Знание должно укреплять веру. Оно есть средство обращения атеистов и еретиков.

Первым значимым европейским философом, который выступил против схоластики и ее подхода к познанию стал Френсис Бэкон. Он ставил человека и природу во главе познания. Цель познания состояла, по его мнению, состояло в господстве над природой господство над природой и усовершенствование человеческой жизни. Он первым стал утверждать, что знание – сила. При этом Бэкон подчеркивал, что не каждое знание делает человека могущественным, а только то знание, которое истинно. Бэкон сформулировал понятия материи как природы бесконечной совместимости вещей.

Френсис Бэкон разработал метод, который взят в основу научных методов познания. В основе методов познания должны лежать индукция и эксперимент.

Основы теории познания Френсиса Бэкона

Серьезные перемены в учении о познании произошли в Философское эпоху Нового времени. Начиная с 17 столетие в философии превалирует разум, научно-техническая революция, наука, опыты и особое место для естественных наук. Эмпиризм встал в основу теории познания.

Философия Декарта попадает под тенденции Нового времени. В основе философии Декарта – дуализм души и тела, «мыслящей» и «протяженной» субстанции. В учении о познании Декарт – родоначальник рационализма и сторонник учения о врожденных идеях. Основные сочинения: «Геометрия» (1637), «Рассуждение о методе. » (1637), «Начала философии» (1644) [3]. Декарт также известен критикой схоластики.

Важным вкладом в теорию познания со стороны Декарта является формулировка трех основных правил дедуктивного метода. Они представлены на рисунке ниже.

Основные правила дедуктивного метода

Большой вклад в философию Нового времени внес Томас Гоббс. Томас Гоббс – материалист и эмпирик, продолжатель учения Ф.Бэкона. ОН в корне не согласен с восприятием познания Декартом. Ему чужда теория о о врожденных идеях. Свое недовольство Декартом он обосновывал тем, что на основе опытов очевидно, что спящие люди, погруженные в сон без сновидений, не мыслят. И как следствие в это время у них нет никаких идей. Поэтому никакая идея не может быть прирожденной. Источником познания Томас Гоббс считал чувственные восприятия внешнего мира. Чувственные восприятия в его понимании – это полученные органами чувств сигналы из окружающего мира и их последующая переработка.

Целью познания в эпоху Нового времени является стремление человека постичь природу такой, как она есть сама по себе. Поэтому, научное знание существует на уровне законов, то есть необходимо повторяющихся, общих и универсальных связей явлений.

Гносеология в философии: понятие и основные идеи

Одним из важнейших приоритетов для человечества всегда было познание окружающего мира, объяснение происходящих явлений, обнаружение законов природы и поиск способов использовать их себе во благо. С античных времён философы и мыслители хотели понять, как работает познание, как человек отличает истину от заблуждения и как можно отделить одно от другого. Так возникла гносеология – наука, изучающая познание. Сегодня мы поговорим о том, что она собой представляет, что изучает, какова её структура и какие принципы она использует.

Что такое гносеология?

Данный термин имеет греческое происхождение. Он образован от слов γνω̃σις (гносис – знание) и λόγος (логос – учение). Таким образом, гносеология – это учение о знании. Если быть более точным, это раздел философии, в рамках которого изучается познавательная деятельность человека, характерные для неё процессы и определяющие её механизмы.

Ключевая задача гносеологии заключается в изучении того, как устроена и как работает познавательная деятельность, какими возможностями она обладает и какими пределами ограничена, какие критерии истинности и достоверности использует. Основным предметом её изучения является научное знание. Гносеология изучает специфику научного знания, его отличия от обыденного знания, многообразие его видов и взаимосвязь между ними.

Существует смежное понятие – эпистемология. Иногда её отождествляют с гносеологией, но это не совсем правильно. Основное различие между ними состоит в том, что гносеология изучает познание, а эпистемология – знание.

Гносеология изучает и сравнивает различные способы познания, стараясь найти оптимальные варианты, обеспечивающие высокий уровень точности и достоверности. Познание в рамках гносеологии рассматривается не как цель, а как инструмент, направленный на получение знания. Поэтому возможности и средства познания для данного учения более важны, чем его виды.

Что изучает гносеология?

Гносеология – это философская дисциплина, изучающая сущность познания человеком окружающего мира. Эта функция обеспечила ей одну из главных ролей в развитии философии. Именно она занималась оценкой и обоснованием различных критериев познания. А поскольку познание на всех этапах развития человеческой цивилизации было важнейшим компонентом человеческой деятельности, именно гносеология определяла направление развития философии и других наук, постепенно обретавших самостоятельность.

Интересно, что до недавнего времени гносеология была преимущественно теоретической наукой, поскольку люди мало что знали о том, как устроен и как работает наш мозг. Но в 20 веке понимание того, что такое гносеология поменялось, поскольку она получила мощный фундамент, обеспеченный новыми знаниями о когнитивной деятельности. Кроме того, она активно пользуется знаниями из психологии, позволяющими лучше понять, как и почему возникают заблуждения. Сегодня гносеология активно взаимодействует с современными науками, но несмотря на это, сохраняет свою специфику философской дисциплины.

История зарождения и развития гносеологии

Данное учение создали и начали развивать античные философы, которых заинтересовали процессы познания. В частности, они изучали соотношение между истиной и заблуждением, а также способы, позволяющие отличать одно от другого. Одним из первых исследователей, затронувших данную тему, считается Парменид Элейский (540-470 до н. э.), который разграничил понятия «истина» и «мнение».

Сократ (469-399 до н. э.) считается создателем майевтики – одного из первых методов познания, заключающегося в раскрытии заведомо существующей истины через последовательные вопросы и испытания. Аристотель (384-322 до н. э.) считается создателем аналитики – метода познания, основанного на последовательном рассуждении с использованием законов логики.

В средневековой философии знание рассматривалось как благодать, исходящая от Бога. Поскольку основное внимание гносеологии того времени было направлено на поиск истины в религиозных писаниях, на её основе возникла герменевтика – учение о толковании текстов (в современной философии герменевтика рассматривается как инструмент интерпретации не только текстов, но и других произведений и символов).

Очередной виток развития гносеологии пришелся на 17-18 века – период философии Нового времени. Существенный вклад внесли такие ученые как Фрэнсис Бэкон (1561-1626), Рене Декарт (1596-1650), Готфрид Лейбниц (1646-1716) и Дэвид Юнг (1711-1776). По мнению Рене Декарта, человеческий разум ничем не ограничен на пути достижения полной достоверности в любой области знаний.

Существенный вклад в развитие теории познания внесли также классики немецкой философии, в частности, Иммануил Кант (1724-1804), которому принадлежит авторство термина «гносеология». Он утверждал, что ответ на основной вопрос учения может быть получен исследованием трёх элементов познания: чувств, рассудка и разума. Значительный вклад в развитие гносеологии внесли также Георг Гегель (1770-1831) и Людвиг Фейербах (1804-1872).

Разделы гносеологии

В рамках данного учения существует 2 раздела с противоположными подходами: гносеологический оптимизм и гносеологический пессимизм. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Гносеологический оптимизм

Сторонники данного подхода считают, что все процессы окружающего мира можно изучить и познать. Даже если какие-то явления недоступны для полного понимания на сегодняшнем уровне развития наук, они обязательно станут доступными в будущем. Материалисты являются принципиальными сторонниками данного подхода. Идеалисты придерживаются его лишь частично, полагая, что возможности нашего сознания по познанию мира имеют определенные ограничения.

Идея данного подхода основывается на принципе непрерывности, гласящем, что с ростом количества знаний возможности нашего сознания тоже растут, а значит, открываются возможности для понимания более сложных процессов. В рамках гносеологического оптимизма границы между предметами и явлениями считаются несущественными, в то же время изученные и неизученные сущности считаются разными. Главная задача оптимистического подхода состоит в том, чтобы создавать новые инструменты познания, позволяющие выходить за существующие границы познаваемого.

Гносеологический пессимизм

Ключевое отличие пессимистического подхода состоит в том, что возможность познания считается ограниченной. Пессимисты исходят из того, что всегда будут существовать вопросы, ответы на которые получить невозможно. В рамках пессимистического подхода действует два философских направления:

В русском языке термин «скепсис» является синонимом слова «сомнение». Но греческое слово σκεπτικός, от которого он происходит, переводится как «исследующий» или «размышляющий».

В начале 20 века на основе агностицизма была создана новая концепция, получившая название «конвенционализм». В рамках данной концепции полагается, что научные понятия и утверждения являются продуктом соглашения ученых. То есть, научные теории должны быть общепризнанными и взаимно непротиворечивыми, но при этом нельзя требовать, чтобы они объективно отражали истинное устройство мира.

Направления гносеологии

Чтобы лучше понять, что такое гносеология, необходимо разобраться с основными её направлениями. Эти направления определяются механизмами познавательной деятельности, которые изначально заложены в нашем сознании:

На основе этих механизмов были выделены соответствующие направления гносеологии. Рассмотрим подробно каждое из них.

Иррационализм

Данное направление стремится объединить разные философские системы, используя в процессе познания интуицию. Это приводит к формированию мистической картины мира. Данная форма познания обычно используется в различных религиозных течениях. Также её могут использовать творческие люди, исследователи и ученые, ищущие озарения. В качестве способа поиска истины используется только один метод – созерцание.

Рационализм

В рамках данного направления источником истины считается разум, способный строить точные и однозначные умозаключения, отличая истину от заблуждения с помощью законов логики. Любые умозаключения должны быть логичными и определенными.

Эмпиризм

Данное направление возникло и развилось в 17-18 веках. В качестве источника знания в нём принимаются чувственное познание и опыт. Предполагается, что все знания являются либо следствием каких-либо ощущений, либо могут быть описаны через ощущения. В рамках эмпиризма выделяют два подхода:

Сенсуализм

В рамках данного направления основным источником знаний считаются телесные ощущения и прочие чувства. Получение информации об окружающем мире происходит через наблюдение посредством органов чувств. При этом выделяется три основных формы познания:

Среди наиболее известных представителей данного направления можно отметить Аристотеля и Эпикура, а также Дидро и Ламетри.

Принципы познания в гносеологии

В современной гносеологии основополагающими являются следующие принципы:

Заключение

Гносеология – это философская дисциплина, изучающая познание, его структуру и особенности его функционирования. Когда-то она была лишь разделом философии, но сегодня является самостоятельным учением, тесно связанным с многими другими научными дисциплинами, такими как методология, психология, логика и другие. Задача гносеологии в современном научном мире состоит в том, чтобы контролировать целостность и объективность всех наук.