Пресвятая троица это толкование иконы

Созерцая «Троицу»

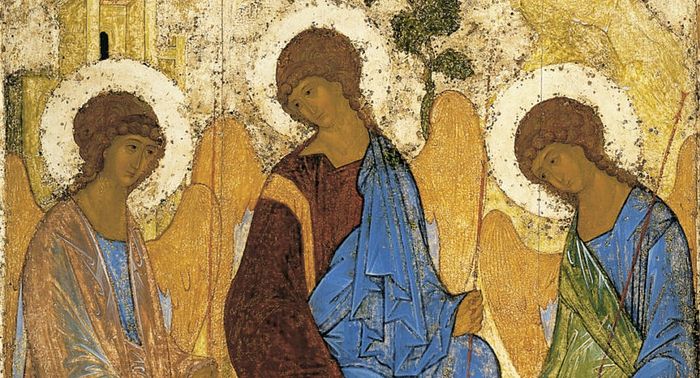

Икона Андрея Рублева. Самое известное и таинственное изображение Бога в истории иконописи

Образ «Троица» Андрея Рублева – самое известное и таинственное изображение Бога в истории православной иконографии. Кто, кроме преподобного Андрея, имел отношение к созданию иконы? Что означают символы за спинами ангелов и окошечко в престоле? Для кого оставлено четвертое место за престолом, и как можно «общаться» с этой иконой? О тайнах «Троицы» читателям «Фомы» рассказывает заведующая кафедры христианской культуры Библейско-богословского института св. Апостола Андрея (ББИ) и преподаватель Коломенской духовной семинарии, Ирина Константиновна Языкова.

– Как Вы впервые познакомились с «Троицей» Рублева? Может быть у Вас осталось в памяти впечатления, чувства от этой встречи?

– С «Троицей» я познакомилась, когда была студенткой. Я закончила МГУ, где изучала историю искусства. С самого начала я понимала, что хочу специализироваться на иконописи. Моя бабушка была верующей, поэтому вообще иконы с детства привлекали меня, как окно в таинственный мир. Я чувствовала за ними некую тайну. Конечно университет дал мне возможность разобраться в этом профессионально, но сам феномен иконы, как окна в божественный мир, так и остался для меня закрытым, несмотря на весь комплекс моих научных знаний.

Икона «Троица» — одна из самых таинственных. Мне сложно зафиксировать какой-то конкретный момент «встречи». Однако, когда я стала заниматься именно богословием иконы, а меня всегда интересовала не только художественная сторона, но и богословский смысл сокрытый в образе, то «Троица» была, конечно, в центре моего внимания. Я открыла в этом образе целый богословский кладезь, увидела в нем молитву воплощённую в красках, целый богословский трактат о Святой Троице. Никто, может быть, глубже не сказал о тайне Божественного Триединства так, как «сказал» Андрей Рублев.

Известно, что иконопись – это искусство соборное. Мы любим повторять эту красивую фразу, но что она означает? «Троица» Рублева лучше всего раскрывает ее смысл. Летопись говорит, что в «память и похвалу преподобного Сергия» – я почти буквально цитирую текст – «… игумен Никон Радонежский повелел написать образ «Троицы» Андрею Рублеву». Так что в создании этой иконы участвовало непосредственно три человека.

Первым необходимо упомянуть преподобного Сергия Радонежского, который ко времени написания иконы уже почил. Но при жизни он создал особое по своей глубине учение о Святой Троице, не отличное от церковного, конечно, но глубоко понятое. На нем, на мистическом его переживании и была основана Троице-Сергиева лавра. Летопись и житие преподобного донесли до нас главный завет преподобного Сергия: «Воззрением на Святую Троицу побеждай ненавистную рознь мира сего». Мы же помним, когда была создана эта икона – в годы татаро-монгольского ига, «размирия», как тогда писали летописцы, когда ненависть царила между людьми, князья предавали и убивали друг друга. Именно в эти страшные дни преподобный Сергий и поставил Святую Троицу во главу угла, как образ любви, которой только и можно победить вражду этого мира.

Вторым человеком стал Никон Радонежский. Ученик преподобного Сергия, который стал игуменом Троицкого монастыря после его кончины. Он построил Троицкий собор, куда перенес мощи преподобного Сергия. Никон решил увековечить имя своего учителя не через его икону, а через образ Святой Троицы. Чему учил Сергий Радонежский, к чему обращался и по образу чего он и основал свой монастырь, должно было найти свое воплощение в иконе.

Третьей фигурой стал сам преподобный Андрей Рублев, который как художник исполнил завет Сергия Радонежского. Его образ «Троица» – это учение о любви, о глубине единства духа и гармонии, записанное красками.

И когда я стала разбираться в том, как написана эта икона, какие в ней заключены смыслы, для меня открылся целый мир. Мы не способны познать умом христианские догматы, не можем описать как устроена Святая Троица – это великая тайна. Но Андрей Рублев лично для меня эту тайну приоткрыл. Это «собеседование Ангелов», которые прислушиваются друг другу, сидят за одним столом вокруг чаши, которую благословляет Ангел посредине… Каждый жест, поворот головы, каждая деталь выверена, предельно глубока. Икона «Троица» дает возможность предстоять перед самим Богом, видеть к невидимое, пусть оно и ускользать от нашего ума.

Любой приходящей к этой иконе человек, может быть, и не решит своих житейских проблем, но ему откроется нечто, превышающее его самого, вселяющее мир, гармонию, любовь.

Поэтому я не могу указать на какой-то конкретный момент в моем общении с «Троицей» Рублева. Это сопровождает меня практически всю мою сознательную жизнь. Занимаясь иконографией, богословием иконы, я все время открываю в этой иконе что-то новое.

– Что нового появилось именно в этом изображении Святой Троицы, чего не было до него? В чем «прорыв» этой иконы и почему ей суждено было стать канонической? Ведь этот образ стал достоянием не только русской богословской традиции и культуры, но и мирового искусства. В чем выражается это открытие?

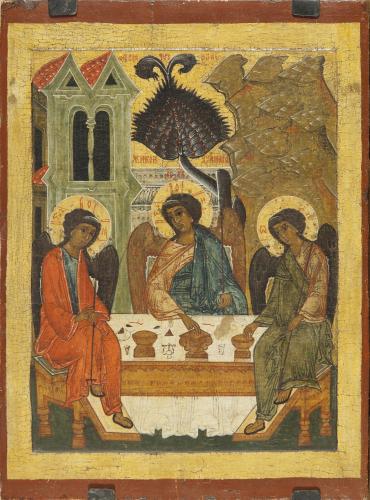

– Новизна иконы в первую очередь в том, что Рублев сосредоточил все свое внимание именно на трех Ангелах. До него изображали в основном «гостеприимство Авраама» – сюжет 18-й главы книги Бытия, когда к Аврааму в дом пришли три Ангела. «Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли…»(Книга Бытие 18:2). Исходя из повествования этой главы, становится ясно, что Аврааму явился сам Бог. Хотя нет единства ни среди святых отцов, ни среди иконописцев в толковании этого сюжета. Кто-то утверждал, что перед Авраамом тогда явилась Святая Троицы. И иконописцы изображали трех Ангелов в одинаковых одеждах, указывая на их единство и равенство друг другу. Другие богословы говорили о явлении Бога в сопровождении двух ангелов. Тогда одного из них изображали в одеждах Христа.

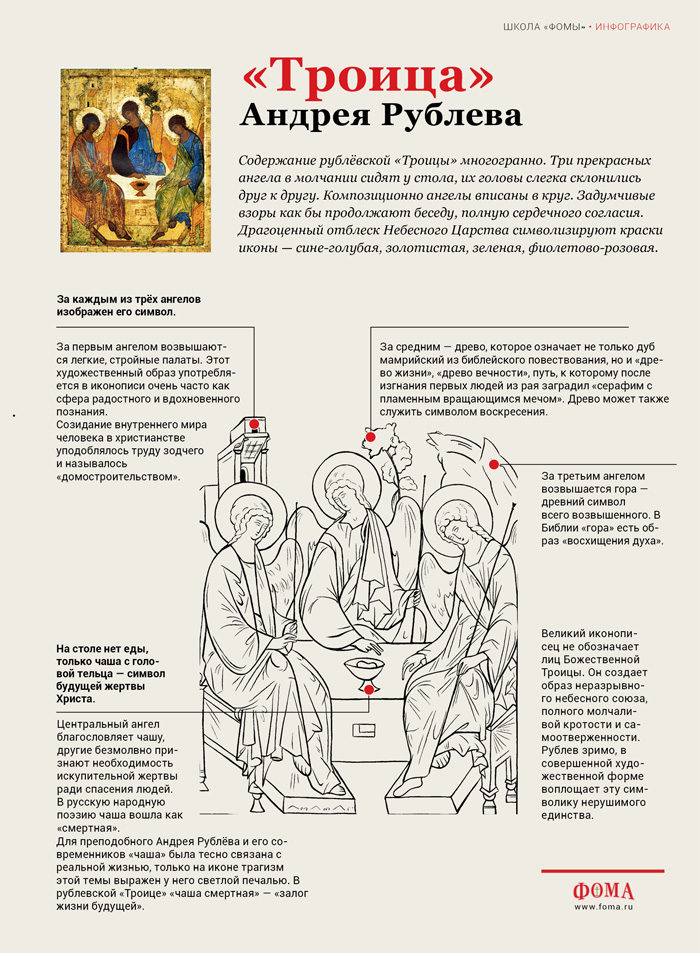

Андрей Рублев, устраняя бытовые детали сюжета – Сарру и Авраама, слугу, который закалывает тельца, то есть все, что писали иконописцы до него, — вводит нас в непосредственное созерцание тайны самой Троицы. Вообще эта икона интересна тем, что она многопланова – ее можно прочитать по разному несколько раз: и как явление Христа – потому что средний Ангел изображен в одеждах Спасителя. Ее можно прочитать и как образ Троицы – все три Ангела написаны практически с одинаковыми ликами. Но перед нами не иллюстрация Бога. На этой иконе, как в богословском трактате, раскрывается то, что святые отцы называли «Троица во Единице» — один Бог в трех Лицах или Ипостасях. В образе также отражен и литургический аспект.Силуэты двух Ангелов, сидящих по бокам, образуют собой чашу. И на престоле посередине стоит чаша – символ Евхаристии, Жертвы Христа.

Есть на иконе и еще одна интересная деталь. Если внимательно посмотреть на престол, можно увидеть в нем окошечко. Знаете, когда водишь экскурсию по Третьяковской галерее ее кульминацией становится рублевский зал, сердце которого – «Троица». Вообще этот зал наглядно демонстрирует, как иконография поднимается в духовном смысле все выше и выше, пока не достигает своего пика в иконе Рублева, а затем, к сожалению, начинается постепенный спад. Так вот обычно люди, глядя на этот образ, спрашивают: «А что это за окошечко?» Оно не случайно. Сразу должна предупредить – о «Троице» написано невероятное количество литературы, в которой представлены самые разнообразные комментарии и интерпретации. Так вот, один из исследователей пишет об этом окошечке следующее. В любом престоле, который находится в алтаре храма, всегда есть мощи святых. Но в престоле на иконе их нет. Есть Жертва Христова, которая символически изображена в виде чаши, которая стоит на престоле, но человеческого ответа на высоту этой жертвы нет. Что это за ответ такой? Это подвиг мучеников, преподобных, святителей – всех святых. Поэтому это окошечко как бы передает Божий вопрос: «А что ты ответишь на жертву любви Христовой?» Мне очень нравится это толкование. Я думаю, что Андрей Рублев мог так мыслить.

Другой символический пласт связан с изображениями, которые стоят за каждым из Ангелов. За средним Ангелом изображено дерево. Это дерево жизни, которое, как гласит Священное Писание, Господь посадил в Раю. За Ангелом слева от нас – палаты, символ божественного домостроительства, образ Церкви. За Ангелом справа – обычно его ассоциируют с Духом Святым – гора. Она символизирует восхождение к горнему (духовному) миру. Эти символы прямо привязаны к Ангелам и более насыщены по смыслу, чем в любых других иконах.

В иконах вообще всегда есть эти три символа: неживая природа (горы), живая природа (деревья) и архитектура. Но в «Троице» они прямо привязаны к каждому Ангелу. Андрей Рублев явно хотел таким образом раскрыть отношения Ангелов и особенности каждого из них.

– Существует ли единое толкование какой из Ангелов символизирует Бога Отца, какой Бога Сына и Святого Духа?

– Это вопрос – крайне трудный для исследователей – задают часто. Отвечают на него по разному. Кто-то говорит, что в центре изображен Христос, справа от Него – Отец, а слева – Дух Святой. Есть толкование, что в центре – Отец, но поскольку мы не можем его видеть непосредственно, то, опираясь на слова Спасителя «видевший Меня – видел Отца», Он изображен в одеждах Христа, а справа от Него сидит Сын. Интерпретаций очень много.

Но это, может быть не самое главное, как ни странно, в этой иконе. Стоглавый Собор (1551 года) утвердил икону Андрея Рублева в качестве канонической, подчеркивая, что это не изображение Божественных Личностей, а образ Божественного Триединства. Поэтому Собор запретил надписывать Ангелов, отсекая таким образом всякую возможность указать окончательно кто есть кто. Также для этого образа было запрещено изображать так называемый «крещатый нимб» – иконографический прием, который указывает на Христа.

Интересно, что у «Троицы» Рублева есть еще другое наименование – «Предвечный совет». Оно открывает другую сторону иконы. Что такое «Предвечный совет»? Это таинственное общение внутри Святой Троицы о спасении человечества – Бог Отец с добровольного согласия Бога Сына отправляет Его в мир ради спасения людей.

Видите как много богословских пластов скрывается в иконе? Этот образ – сложнейший богословский текст. Икона сама по себе ближе к книге, чем к картине. Она не иллюстрирует, а символически указывает на нечто сокрытое и тайное.

Однако и художественный аспект этой иконы – невероятно высокий. То, что «Троицу» причисляют к величайшим шедеврам мирового искусства не случайно. В начале XX века реставратор Василий Гурьянов нашел способ как снимать слой олифы с потемневших икон. В 1904 году он расчистил маленький фрагмент изображения одежды на «Троице», и все увидели удивительный, пронзительный голубой цвет Рублева. Люди ахнули, и к иконе устремилась армия паломников. Монахи испугались, что древний образ могут испортить, закрыли икону окладом и запретили дальнейшие работы с ней. Завершили начатый тогда процесс только в 1918 году, к сожалению, когда Лавру уже закрыли. Тогда там работала очень хорошая реставрационная бригада под руководством Игоря Эммануиловича Грабаря. Когда они раскрыли икону полностью, то увидели удивительные, просто райские цвета: пронзительно голубой, золотой и темно-красный, почти вишневый. Местами еще присутствовалрозоватый оттенок, а на одеждах проступала зелень. Это цвета Рая. Икона через свое художественное совершенство открывает нам Эдем. А что такое Рай? Это бытие Святой Троицы, Бога. Куда нас зовет Господь? Не к духовному комфорту, а туда, где будет единство человека и Бога. Просто посмотрите на икону: сидят три Ангела. Они занимают три стороны четырехугольного престола, но четвертая сторона свободна… Она как бы привлекает нас. Это и место, оставленное для Авраама, которого посетила тогда Святая Троица, и место, оставленное для каждого из нас.

– И тот, кто подходит к иконе как будто становится четвертым?

– Да. Икона как бы включает в себя своего созерцателя. На этой иконе, кстати, легче всего продемонстрировать знаменитый иконографический принцип обратной перспективы. Если продлить линии подножия престола, то они сходят там, где стоит человек. А внутри самой иконы, эти линии расходятся, открывая перед нашими глазами вечность.

Теперь понимаете почему эта икона стоит особняком в ряду самых великих шедевров древнерусской живописи? В ней сосредоточено все: и богословская глубина, и художественное совершенство, и обращенность на человека – диалог с ним. Иконы ведь бывают разные: есть очень замкнутые, к которым трудно подступиться, а есть иконы, которые, наоборот, привлекают: Рублев написал икону «Звенигородский Спас» — от него невозможно оторваться. Стояла бы всю жизни и смотрела на Него. Но «Троица» — это золотая середина гармонии и совершенства.

– Могут ли профессиональные исследователи рассказать нам что-то о самом процессе написания этой иконы? Быть может, известно, как Рублев к ней готовился, как постился, что происходило с ним самим, пока он писал ее?

– Средневековые документы об этом почти не говорят. Есть только упоминание о заказчике (преподобный Никон Радонежский) и все. Больше ничего об этой иконе не сказано, но кое-что мы можем косвенно реконструировать. Например, известно, что Рублев был монахом. Значит жизнь он вел молитвенную. Может быть, он даже брал какой-то обет, перед тем как приступить к написанию «Троицы», но точно мы ничего утверждать не можем. Средневековые хроники и документы той эпохи крайне скупы на такую информацию. Это стало интересовать людей уже в Новое время.

Рублев был из плеяды учеников преподобного Сергия. А о них известно, что они были настоящими подвижниками, значит, с высокой долей вероятности мы можем утверждать, что Рублев был таким же. В документах тех времен упоминается много разных иконописцев. Феофана Грека все знают – он, между прочим, работал вместе с Андреем Рублевым в Благовещенском соборе. Кто-то может быть вспомнит Даниила Черного, с которым Рублев работал во Владимире. Есть и менее известные имена: Исайя Гречин, Прохор с Городца. Однако, именно Андрей Рублев был избран для написания такой важной иконы. Такую сложную тему могли доверить только такому человеку, который конгениален ей. Лишь он сможет понять ее глубину и изобразить ее.

Но это, к сожалению, все, что мы можем сказать.

– Получается образ Рублева в фильме Тарковского – это, по большей части, его личный режиссёрский взгляд?

– Конечно. Фильм Тарковского очень хороший, но он скорее рассказывает о человеке, который попадает в очень трудную эпоху. На мой взгляд, вопрос фильма таков: как христианину, тем более монаху, сохраниться в котле страшной истории, где люди убивают друг друга, сжигают города, где повсюду разорение, грязь, бедность? И вдруг – «когда б вы знали из какого сора растут стихи!» То есть из какой страшной грязи, глубочайшей человеческой трагедии вырастают великие произведения искусства. Понятно, что Тарковский не собирался создавать реальный, исторический образ Рублева. Его больше интересует художник, который противостоит злу глубиной искусства, который свидетельствует, что в мире есть что-то другое, стоящее над его ужасом. Поэтому эту киноленту в первую очередь стоит рассматривать не как строгую историческую картину, а как попытку одного художника понять другого. Воинские подвиги не имеют никакого значения, если за ними не стоит очищение человеческой души. Поэтому и преподобный Сергий начал не с политики, не с войны, а с очищения и воспитания людей. И в этом смысле икона – важный артефакт, который противостоит тьме эпохи. Сам факт ее написания – подвиг.

– У отца Павла Флоренского в книге «Иконостас» есть интересная мысль, что «Троица» Рублева – это единственное, самое убедительное доказательство бытия Божия.

– Да. Он даже глубже сказал: «Если есть «Троица» Рублева – значит, есть Бог».

– А как понять эту фразу?

– Для современного человека это звучит странно, но всматриваясь в эту икону, мы понимаем, что это Откровение, превышающее все наши представления. Такое нельзя придумать. Это не фантазия. А значит за этим образом стоит какая-то иная реальность – божественная. Человек, который живет верой в Бога, написавший такую икону, не мог посвятить всю свою жизнь галлюцинации.

В житии Андрея Рублева есть одна интересная ремарка. Когда они с Даниилом Черным работали вместе, то подолгу сидели и просто созерцали иконы. Не писали, не молились, а просто смотрели, как бы пребывая перед иконами, питаясь ими. Они хотели услышать голос Бога, увидеть божественные образы, которые потом смогут воплотить в красках. Конечно, отец Павел Флоренский через эту мысль указывал, что за «Троицей» открывается самодостаточная реальность. Ее человек придумать не способен.

– Почему на протяжении пятисот лет Андрея Рублев нигде в святцах не упоминается, и официально Русской Православной Церковью он был канонизирован только в конце прошлого века?

– Если быть точнее в 1988 году, на Поместном Соборе в связи с тысячелетием Крещения Руси. На самом деле Андрей Рублев всегда был почитаем как святой в Троице-Сергиевой лавре. Сохранились даже иконы, где он изображается среди других лаврских святых. Монахам лавры всегда было понятно, что он святой. Было даже сказание XVII века о великих святых-иконописцах, где упоминается его имя. В древности, до так называемых Макарьевских соборов XVI века, не было зафиксированного списка святых. Было очень много местночтимых, о которых в одном городе знали, а в другом нет. Потом уже митрополит Макарий постарался собрать воедино всех почитаемых святых и включить их в один список.

Святость Андрея Рублева была очевидна уже его современникам. А вот почему его официально канонизировали только в XX веке – это понятно. Собор 1988 года канонизировал тех, кого уже и так почитали верующие. Собор только как бы признал их святость официально. Это была такая своеобразная «доканонизация». Просто посмотрите, кто был прославлен вместе с Андреем Рублевым: Елизавета Федоровна, Ксения Петербургская, Амвросий Оптинский, Игнатий Брянчанинов. То есть Собор просто констатировал их почитание и внес их в «святцы».

– Обращаясь к истории самой иконы «Троица» – знаете ли Вы о встречах очень известных людей с этой иконой? Может быть они оставили свои впечатления, переживания от нее? Может быть есть какое-то важное историческое событие, которое было сопряжено с этим образом? Он же, можно сказать, лежит в сердце нашей культуры – хочется в это верить, по крайней мере…

– Конечно есть. Я читала стихотворения, которые были посвящены этом образу. Нельзя, конечно, не вспомнить Тарковского. Когда он задумал свой фильм «Андрей Рублев», то признавался, что у него были очень расплывчатые представления о нем. Сотрудники музея Андрея Рублева рассказывали мне, что однажды он пришел к ним и стал просто советоваться, как со знатоками древнерусского искусства и вообще той эпохи. Тогда в музее была выставлена копия «Троицы». Он долго стоял, созерцая ее. После этой встречи у него произошёл внутренний духовный поворот, без которого он не смог бы создать киноленту такого уровня.

История с открытием иконы в начале XX века, о которой я упоминала, тоже очень характерна. Люди устремились посмотреть на проступившую красоту, которая засияла из под этой черной массы. Просто представьте: перед вами потемневшая икона – и вдруг открывается маленький кусочек и оттуда как будто выглядывает голубое небо.

Есть еще один очень интересный случай. Известно, что протестанты в целом относятся к иконам очень отрицательно. Считают, что это идолопоклонство и так далее. Но еще в 90-х гг. мне подарили книгу одного протестантского немецкого пастора, который, увидев «Троицу», изменил свое отношение к иконам. Он даже написал целую книгу, в который пытался разгадать этот образ, дав свою интерпретацию. Он осознал, что это не идол, что за иконами действительно скрывается иная реальность. Человек не просто даже верующий, а богослов, пастор, стоящий глубоко на своей позиции, после встречи с «Троицей» изменился.

Я знаю, что в советское время эта икона и многие другие приводили людей к Богу. Церковь тогда была молчащей. Многие храмы были закрыты. Где человеку было услышать живое слово о Христе, о Церкви? Люди начинали интересоваться иконой, в том числе и «Троицей», а потом брали в руки Священное Писание, другие книги и приходили в Церковь. Я лично знаю нескольких человек, которые после встречи с образом Рублева пришли к вере в советское время.

– Я помню как-то раз на Пятидесятницу пришел в храм вечером. В центре, на аналое, лежала икона «Троица», естественно, копия Рублева. И вот именно тогда я эту встречу с ней запомнил навсегда. Было ощущение, что стою я – а передо мной пропасть. Я не знал, куда деться, как быть с этой пропастью. Ничего нельзя было сделать. Только стоять на самом краю… Меня как будто на одно мгновение озарила божественная молния. Быть может, и у Вас есть свой личный опыт встречи, опыт прикосновения к этой иконе, не как профессионала, а как верующего человека?

– Как Вам сказать? Это не случай.. скорее опыт переживания этой иконы, очень личный. Иногда я пишу стихи. Я услышала музыку и написала о «Троице». Как будто она … звучит. Через эти краски я слышала музыку, которая стала моим стихотворением.

Тайна Святой Троицы

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

Центральное место в учении любой религии занимает представление о Боге. Православные христиане обычно говорят: о Боге-Троице – показывая тем самым, что понятие о Боге в православии неотделимо от понятия о Пресвятой Троице.

Иконография: Гостеприимство Авраама (Троица Ветхозаветная) Датировки: XIX в. 1837 год. Происхождение: Из церкви во имя Святой Живоначальной Троицы деревни Улома, Череповецкого уезда Новгородской губернии (ныне Череповецкий район Вологодской области). Материал: Дерево, темпера. Размеры иконы: высота 107 см, ширина 80 см В центре композиции помещено изображение трех ангелов, сидящих за трапезой. Слева от них представлены стоящие Авраам и Сарра с чашами в руках. В правом нижнем углу – слуга, закалывающий тельца. Поступила в 1938 году. Реставрация: ВХНРЦ, 1993 г., реставратор – Миронова Л.А.Инв. № 1256/2. © Череповецкое музейное объединение

Православное учение о Триедином Боге

Что же это такое – Святая Троица? Троицей христиане называют Самого Бога, имея в виду самый главный известный нам факт Божественного бытия – что Бог является Триединым: и Единым, и не Единым (а Троичным) одновременно.

Учение или догмат о Боге-Троице является тайной, непостижимой для человеческого разума. Мы не можем этого понять, потому что в нашем мире нет ничего подобного. Есть лишь отдаленные, очень приблизительные примеры, способные отчасти приоткрыть нам эту тайну.

Поэтому-то не существует и исчерпывающей формулировки этого учения. Есть лишь утверждения, сформулированные святыми отцами на основе Священного Писания и их собственного благодатного опыта, которые (утверждения) показывают нам, чем является и чем не является Бог. Утверждения эти противоречат одно другому, и само учение о Троице с точки зрения рассудка и логики является абсурдным. Но в этом и состоит его тайна.

Православное учение об Отце, Сыне и Святом Духе: Троице единосущной и нераздельной

Итак, православные христиане веруют и исповедуют (т.е. открыто признают, объявляют), что Бог Один и Един. Что не существует двух или множества отдельных богов, что Бог не делится на части, — а есть Существо простое, неделимое и единое.

В то же время православие различает в Боге три субъекта или Ипостаси, проще говоря – три Личности, обладающие каждая своими личными, уникальными свойствами.

Наличие в Боге трех различных Личностей не уничтожает факт единства Бога и не означает, что Богов все-таки три.

Лица Святой Троицы именуются: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Каждое Божественное Лицо является Истинным Богом, обладает всей полнотой Божественного Естества или Природы. Каждое Божественное Лицо пребывает в нераздельном и неслитном единении с остальными Лицами, взаимопроникая друг в друга. Преподобный Иоанн Дамаскин пишет об этом так:

Божественной Сущностью или Естеством (греч. ουσια, лат. substantia) называется То, что в Боге едино и неразличимо. Божественными же Лицами (лат. persona, греч. προσωπον) или Ипостасями (греч. υποστασιζ) именуется То, что можно различить. Святитель Григорий Богослов так изъясняет сочетание в Боге Единства и Троичности:

Различие Божественных Лиц по ипостасным свойствам

Иконография: Гостеприимство Авраама (Троица Ветхозаветная) Датировки: XVII в. Происхождение: Из Никольской церкви села Волосово. Материал: Дерево, левкас, темпера. Размеры иконы: высота 72 см, ширина 55 см Три ангела сидят за столом, на котором стоят дискос и два потира. Средний ангел повернул голову влево, правой вытянутой рукой благословляет дискос. Ангелы с левой и с правой сторон изображены в ¾. Фигура среднего ангела более массивная, головы всех слегка наклонены, крылья опущены, в руках посохи. Нимбы золотые, крестчатые. Над средним ангелом – дуб мавританский. В левом верхнем углу иконы – палаты зеленого цвета, с двойным арочным окном, в правом – охристые горки с лещадками. Инв. № КГИАХМ КП 774. © Каргапольский государственный историко-архитектурный и художественный музей.

Различаются же Отец, Сын и Святой Дух Своими так называемыми ипостасными свойствами. Ипостасное свойство Отца – нерожденность. Ипостасное свойство Сына – рождение от Отца. Ипостасное свойство Духа Святого – исхождение от Отца. Святитель Григорий Богослов так говорит об ипостасных свойствах Лиц Пресвятой Троицы:

Как объясняли святые отцы тайну Пресвятой Троицы, какие символы использовали

Памятуя о том, что сочетание Единства и Троичности в Боге является непостижимой для человеческого ума тайной, святые отцы все же оставили нам некоторые примеры, отчасти и неточно демонстрирующие это неслитное единство и нераздельное различие.

Солнце

Преподобный Иоанн Дамаскин использовал нереальную, конечно, но умопостигаемую аналогию с тремя солнцами:

Одним из известных природных примеров троичности считается образ Солнца. В нем присутствует видимый нами сияющий диск (можно уточнить, — горящий водородный шар), свет и тепло, — но все это вместе является единым Солнцем и не может быть одно без другого. К тому же, свет и тепло рождаются, исходят от самого Солнца.

Подобным образом о огонь являет нам саму плазму (раскаленные частички вещества), свет и тепло – три различаемых, но неделимых составляющих.

Эти и подобные им примеры весьма несовершенны, так как различаемые составляющие Солнца и огня не являются самостоятельными субъектами природы, личностями.

Человек

Другая группа аналогий связана с богоподобной человеческой природой. Отцы обращали внимание на три составляющие человеческой души: ум, слово и дух (варианты: разум, мысль, слово; или разум, воля и чувства).

Клевер-трилистник

Святой Патрик, просветитель Ирландии, прибегал для объяснения тайны Пресвятой Троицы к образу клевера-трилистника, в котором три части соединены в один лист. Поэтому на иконах его иногда изображают с листом клевера в руке.

Бытие Бога Троицы он описывал в своем произведении «Исповедь»:

И мы ожидаем, что Он скоро придет снова, судить живых и мертвых, чтобы воздать каждому по делам его. И Он изливает на нас в изобилии Своего Духа Святого, дар и залог бессмертия, творящего тех, кто верит и повинуется, сынами Божиими и сонаследниками Христу. И мы исповедуем Его и поклоняемся Ему, Единому Богу в святоименной Троице».

Святитель же Иларий Пиктавийский, еще в IVв. предупреждал об опасности каких бы то ни было аналогий:

Так же думал и величайший, уже многократно упоминавшийся святой отец, Григорий Богослов:

По примеру других, представлял себе я родник, ключ и поток и рассуждал: не имеют ли сходства с одним Отец, с другим Сын, с третьим Дух Святой? Ибо родник, ключ и поток не разделены временем и сопребываемость их непрерывна, хотя и кажется, что они разделены тремя свойствами. Но убоялся, во-первых, чтоб не допустить в Божестве какого-то течения, никогда не останавливающегося; во-вторых, чтоб таким подобием не ввести и численного единства. Ибо родник, ключ и поток в отношении к числу составляют одно, различны же только в образе представления.

Брал опять в рассмотрение солнце, луч и свет. Но и здесь опасение, чтобы в несложном естестве (Божием) не представить какой-либо сложности, примечаемой в солнце и в том, что от солнца; во-вторых, чтобы, приписав сущность Отцу, не лишить самостоятельности прочие Лица и не cделать Их силами Божиими, которые в Отце существуют, но несамостоятельны. Потому что и луч, и свет суть не солнце, а некоторые солнечные излияния… В-третьих, чтоб не приписать Богу вместе и бытия и небытия (к какому заключению может привести сей пример); а сие еще нелепее сказанного прежде…

Наконец, заключил я, что всего лучше отступиться от всех образов и теней, как обманчивых и далеко не достигающих до истины, держаться же образа мыслей более благочестивого, остановившись на немногих речениях (Писания), иметь руководителем Духа, и какое озарение получено от Него, то, сохраняя до конца, с Ним, как с искренним сообщником и собеседником, проходить настоящий век, а по мере сил и других убеждать, чтобы поклонялись Отцу и Сыну и Святому Духу — единому Божеству и единой Силе»

Свидетельства в Библии

Учение о Боге, что Он Есть Нераздельная Троица и Неслитная Единица, — было открыто людям Самим Богом. Подтверждение этого учения святые отцы находили в благодатном опыте боговидения и богообщения, когда Сам Бог посредством благодатных озарений открывал им то, что они впоследствии проповедовали повсюду.

Свидетельства о Троичности Божества содержатся и в Священном Писании.

Ветхий Завет

В Ветхом Завете на Троичность (по крайней мере, на не абсолютную единичность) Бога указывают следующие отрывки книги Бытия:

В святоотеческом богословии есть представление о так называемом Предвечном Совете – совещании Бога-Троицы о намерении сотворить ангельский и человеческий мир. Уже на этом Предвечном Совете Всеведущий (т.е. все знающий) Бог решился спасти человечество, которое в будущем неизбежно согрешит, посредством Своего (Одного из Лиц) воплощения, страданий и воскресения.

Пророк Исаия в своей книге описывает видение серафимов, непрестанно повторяющих Трисвятое славословие: «Свят, Свят, Свят Господь…» (Ис.6:3). Господь при этом сказал: «Кого Мне послать? И кто пойдет для Нас?» (Ис.6:8) – снова говорит о Себе во множественном числе.

Также, в Ветхом Завете содержится множество прикровенных указаний на наличие Нескольких Лиц, называемых Богом или Господом. В Книге Псалмов видим следующие слова:

О Духе Святом говорится следующее: «И ныне послал Меня Господь Бог и Дух Его» (Ис. 48, 16). В другом месте своей книги пророк Исаия говорит о Мессии, т.е. Сыне Божием:

Кроме того, в Ветхом Завете неоднократно упоминается о таинственном Ангеле Иеговы или Ангеле Завета или Великого Совета (Быт.16:7 и сл.; Быт.22:17, Быт.22:12; Быт.31:11 и сл.; Исх.3:2 сл.; Исх.63:8; Мал.3:1). Новозаветные святые отцы единодушно усматривают здесь упоминание о Сыне Божием как Посланнике Отца (ангел (греч. aggelos) — посланник), еще на Предвечном Совете решившемся сойти в мир для спасения людей.

Богодухновенные писатели Ветхозаветных книг неоднократно упоминали об Имени Божием и Славе Божией, обитающих в храме и наполняющих его (3Цар.8:29; 3Цар.9:3; 4Цар.21:4; 3Цар.8:11; Ис.6:1).

Явление Аврааму

Иконография: Гостеприимство Авраама (Троица Ветхозаветная) Датировки: XVIII в. Материал: Дерево, маслоРазмеры иконы: высота 37,1 см, ширина 56 см Изображение Ветхозаветной Троицы. © Самарский областной художественный музей.

Считается, что Триединство Божества было явлено также в виде трех путников, пришедших к шатру праотца Авраама, который духом уразумел, что перед ним Господь и поклонился путникам со словами:

Новый Завет

В Новом Завете Троичность Бога раскрыта более глубоко, хотя там и нет четких формулировок, которые мы видим у святых отцов последующих поколений.

В первую очередь, к новозаветным свидетельствам о Боге Троице относятся утверждения Иисуса Христа о Своем Богосыновстве, о Своем равенстве с Богом Отцом и о существовании Святого Духа.

Повествование о Предвечном бытии Сына с Отцом содержится в Прологе Евангелия от Иоанна:

Наиболее ярко Святая Троица была явлена в момент Крещения Господня, отчего церковное празднование этого события называется еще и Богоявлением. Воплощенный Бог Сын стоял в Иордане, Бог Отец говорил с неба «Сей есть Сын Мой Возлюбленный…», а Бог Дух Святой сошел на Христа в виде голубя.

Довольно ясно говорит о Троице и апостол Иоанн Богослов в своем первом послании:

История догмата

Как видно из приведенных выше цитат, — в Священном Писании не содержится самого догмата, сформулированного определения Троицы и четкого учения о Существе и Ипостасях, как мы это находим у святых отцов.

Вера в Божественное достоинство и равенство Сына Божия с Отцом, равно как и вера в то, что Дух Святой также является Богом и исходит от Самого Бога, — содержалась в Церкви с самого начала Ее существования. Добавлять что-то к тому, что было записано в Евангелии и апостольских посланиях просто не было смысла – никто в этом и так не сомневался.

Различные крещальные символы веры II-IIIвв. имели схожие формулировки примерно следующего содержания:

Богословское же осмысление тайны Святой Троицы, уточнение понятий, формулировка догмата, — начались в ответ на возникавшие в первые века христианской эры ереси, заблуждения и лжеучения.

Все антитринитарные (антитроичные) ереси объединяет одно главное свойство: самонадеянная попытка объяснить, как именно Бог-Троица остается Единым Богом. Так возник модализм (учение о том, что Сын и Дух – это лишь формы, модусы Единого Бога), динамизм (учение о том, Сын и Дух – это силы или свойства Единого Бога) и арианство (учение о том, что Христос – не Бог, а первое высшее творение Единого Бога).

В ответ на эти и многие подобные им заблуждения святые отцы начали формулировать и излагать православное учение о Святой Троице.

Более всех на этом поприще потрудились святитель Афанасий Великий, а также Каппадокийские отцы: святители Василий Великий, Григорий Нисский и Григорий Богослов.

Для низложения арианской ереси был созван в 325 году в г.Никее Первый Вселенский Собор. Здесь было сформулировано православное учение о Божестве Иисуса Христа и Его отношениях с Богом Отцом. Выражено было это учение в так называемом Никейском Символе веры (текст этого исповедания отличается от известного всем Никео-Цареградского символа веры).

Что означает термин «единосущие»

Особого внимания заслуживает термин «Единосущный» (греч. ομοουσιοζ). Введением этого понятия в официальный вероучительный символ был создан прецедент использования небиблейских терминов в подобных документах.

Действительно, слова «Единосущный» в Священном Писании как Ветхого, так и Нового Завета мы не находим. Он был взят из греческой философии, где обозначал связь предметов или субъектов, имеющих одинаковую сущность или природу (вещество, материал). Однако на Соборе значение этого термина было уточнено. Утверждалось, что Отец и Сын имеют не одинаковые Сущности (как Три Бога), — а Единую, одну и ту же Единую и Неделимую Божественную Сущность.

Православное учение было сформулировано, но арианство и тринитарные споры не утихли. Термин «единосущие» смущал философствующих отцов слишком сильным утверждением Единства в Троице. Казалось, еще немножко, — и дойдем до утверждения абсолютной тождественности Божественных Лиц и уничтожения реальной Троичности в Боге.

Поэтому, святые отцы продолжили работу над формулировкой Троичного догмата. Дело свт.Афанасия Великого подхватили Каппадокийцы, ярчайшим представителем которых был святитель Григорий Богослов.

Учение свт. Григория Богослова

Каппадокийские отцы уточнили понятия «сущности» («природы») и «ипостаси» («лица»), а также точнее определили ипостасные свойства Лиц Святой Троицы.

В греческой философии понятия «сущность» и «ипостась» были практически тождественны, а на латынь вообще переводились одним словом substantia. Святитель Василий Великий предложил разделять эти понятия как «общее» и «частное»: именовать «Сущностью» то, что в Боге общее для Отца, Сына и Святого Духа, а «Ипостасями» — то, что различается и мыслится отдельно одно от другого.

Григорий Богослов отождествляет греческий термин «ипостась» с латинским «лицо», и определяет ипостась как «разумно, совершенно и самостоятельно существующее свойство». Тем не менее, утверждая отдельность, самостоятельность Божественных Лиц, святитель Григорий не забывает и о Единстве Божества: «Единое в Трех Божество», «Един Бог в Трех», «Троица есть Единый Бог по тождеству сущности», «Единица в Троице и Троица в Единице».

Как уже было указано выше, именно святитель Григорий Богослов четко определил ипостасные свойства или различия Отца, Сына и Духа как нерожденность, рождение и исхождение.

Свойства эти или действия, как пишет преподобный Иоанн Дамаскин, есть действия природы и не зависят от Божественной воли. Тогда как творение мира и последующее промышление о нем, — есть действие воли.

Что же касается воли или действия Бога Троицы – у Всех Трех Божественных Лиц эта воля одна и едина.

Но даже эти величайшие богословы понимали, что наиболее полноценно постичь тайну бытия Божия мы сможем только максимально приблизившись к Богу, соединившись с Ним по благодати, — в Царствии Небесном.

О монархии Отца

Существует еще один аспект учения о Святой Троице – утверждение Единоначалия (монархии) Бога Отца, наименование Первого Лица Святой Троицы Причиной и Источником для остальных Лиц.

Отец, Сын и Святой Дух обладают Общим и Единым Божественным Естеством, Сами Они нераздельно соединены Один с Другим, — и, тем не менее, Отец для Них является Началом, Причиной и Источником. Отец сообщает Сыну и Духу Общее для Всех Трех Божество, Сын и Дух берут начало от Отца: Сын рождается, а Дух исходит.

Учением этим выражается мысль о неизреченном и таинственном движении или передаче, сообщении Божественного Естества в Троице: соединенные Любовью Божественные Лица вечно дарят, передают друг другу Божественное Естество, — и Источником, Началом этого движения является Отец.

Католическое учение о Филиокве

В течение двухтысячелетней истории христианской Церкви практически на все антитринитарные ереси был дан соборный православный ответ, и все они, рано или поздно, прекратили свое существование. Исключение составляет лишь учение или доктрина Католической Церкви, которую в богословии называют «Филиокве».

Термин этот происходит от латинского filioque – «и от Сына». Это не что иное, как дополнительная вставка в Символ веры, утверждающая веру в «…Духа Святаго, Господа Животворящего, Иже от Отца и Сына Исходящего».

Этот вариант троичного богословствования появился задолго до разделения Церквей, и полемика по этому вопросу продолжалась в течение всего первого тысячелетия нашей эры. Можно сказать, что ересь эта была разоблачена и осуждена, как и все остальные. И только лишь притязания Римских пап на верховную власть в Церкви и осуществление этих амбиций путем единоличных решений вопреки мнению Вселенских Соборов и всех остальных Поместных Церквей, — и привели к догматизации и увековечиванию этого искажения Никео-Цареградского символа веры.

Основание для этого заблуждения было положено блаженным Августином Аврелием, выдающимся западным богословом. В своих рассуждениях о Боге Троице он представлял Святой Дух, как «Любовь Отца и Сына, исходящую от Них Обоих».

Но в Священном Писании оснований для утверждения исхождения Святого Духа и от Сына нет. Христос прямо говорит:

Чему противоречит это учение и почему оно неприемлемо для православия? Эта мысль противоречит принципу Единоначалия (монархии) в Троице. Православное богословие утверждает, что само Единство Лиц Пресвятой Троицы осуществляется через Личность, Ипостась Отца. Именно Отец как Причина и Источник Безначальных и Самостоятельных Лиц Троицы, — неслитно соединяет Нераздельные Лица Божества.

В западном же богословии принципом Единства в Троице считали не ипостась Бога Отца, — а некую безличную Божественную Сущность. Это искажение христианской триадологии имело свои последствия: в католичестве присутствует мистика безличной Божественной Сущности, некоей «пучины Божества». Спасение там мыслится как созерцание той же Божественной Сущности, тогда как в православии это в первую очередь благодатное участие в Божественной жизни, личностное общение с живым и личным Богом-Троицей.

Изображения на иконах

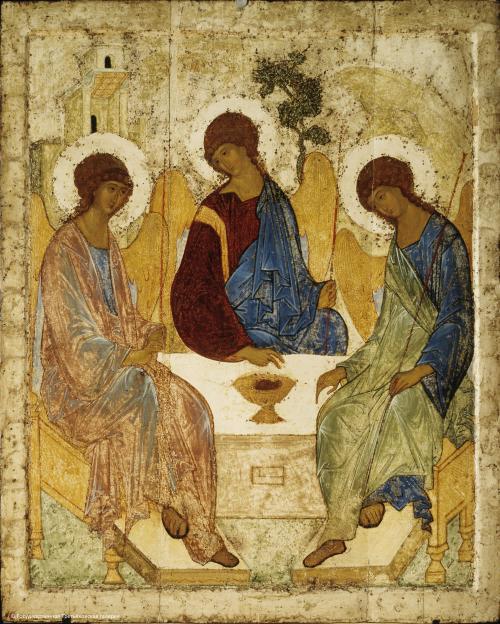

Иконография: Гостеприимство Авраама (Троица Ветхозаветная) Датировки: XV в. 1425–1427. Иконописная школа или художественный центр: Московская школа Иконописец: Рублев Андрей Происхождение: Из Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры.Материал: Дерево, темпера. Размеры иконы: высота 141,5 см, ширина 114 см Сцена безмолвного общения трех ангелов гениально раскрыта иконописцем в жестах их рук – левый ангел (Бог Отец) благословляет жертвенную чашу, средний ангел (Бог Сын) готов принять эту чашу, его рука с символическим перстосложением опущена, поза выражает сыновнюю покорность воле Отца и готовность принести себя в жертву, правый ангел (Бог Святой Дух), «заканчивая беседу», утверждает высокий смысл жертвенной, всепрощающей любви. В отличии от многих композиций этой иконографии, на столе представлена только одна чаша с головой тельца; она становится смысловым центром произведения – символом новозаветного жертвенного агнца. Силуэт чаши ритмически повторяется в линиях внутренних контуров левого и правого ангела, образующих большую евхаристическую чашу, в которой помещен центральный ангел – Иисус Христос. Оклад иконы Святая Троица письма Андрея Рублева.Инв. № 13012. © Государственная Третьяковская галерея, Москва. Литература: Иконопись из собрания Третьяковской галереи. М., 2008. С. 114-115.

Изображение Бога является определенной проблемой в богословии. Оно неоднократно подвергалось жесточайшей критике вплоть до абсолютного запрета каких бы то ни было изображений даже в Православной Церкви (период иконоборчества).

А дело все в том, что Божественное Естество совершенно недоступно человеческому восприятию и, вообще, несоприкасаемо ни с чем тварным. Увидеть же Личность без Естества тоже невозможно. Таким образом, ничто из сотворенного не может увидеть Бога и, соответственно, изобразить Его.

«Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недрах Отца, — Он явил» — знаем мы из Евангелия от Иоанна. Действительно, изображение Бога стало возможным только после Воплощения Сына Божия, когда Он Сам изобразил Себя в человеческом виде, соединив в Себе Божественное Естество с естеством человеческим и восприняв наши человеческие душу и тело. Как апостолы и все окружающие видели Богочеловека Христа, видели Его Человечество, а не Божество, — так же это Христово Человечество можно и изобразить.

Дух Святой явился в виде голубя в момент Крещения Господня, — таким Его и изображают на иконах.

А вот Бога Отца, который не воплощался и не являлся, а только говорил с неба (как, например, с Моисеем в купине или при Крещении и Преображении Христа) – нельзя и изображать.

И все же Бога-Троицу изображают на иконах в символическом виде.

Наиболее приспособленным для иконографического изображения Бога-Троицы, точнее, для изображения Троичности Божества, — оказался образ Бога, явившегося праотцу Аврааму в виде трех путников.

Этот иконографический канон называется «Гостеприимство Авраама» или «Троица Ветхозаветная». Древнейшая сохранившаяся фреска с таким изображением Троицы находится на триумфальной арке базилики Санта Мария Маджоре в Риме и датируется Vв. Известно множество более поздних икон такого типа: «Троица Зырянская» XIVв., «Святая Троица в Бытии» 1580г., икона Троицы из Троице-Герасимовского храма в Вологде XVIв. и др.

Апогеем иконописных исканий в изображении Троицы Ветхозаветной явилась икона великого русского иконописца, преподобного Андрея Рублева.

Стоит отметить, что все иконы этого канона имеют схожий набор деталей и символов. Три фигуры путников или ангелов, Авраам и Сарра, стол с угощениями, иногда – закланный агнец или телец, дом Авраама, Мамврийский дуб.

Легендарная икона Андрея Рублева, ставшая своеобразным каноном позднейшей русской иконографии Троицы, — максимально символична. Внутренние (по отношению к центру иконы) линии фигур боковых ангелов описывают контур чаши – в которой как бы помещается средний ангел, символизирующий Бога Сына. На столе – чаша с головой закланного агнца. Средний ангел двумя перстами указывает на чашу, знаменуя согласие и готовность на жертву Собой ради спасения мира.

Существует, однако, и другое толкование символики рублевской Троицы. Средний ангел выше остальных, он благословляет жертвенную чашу. Это Отец. За ним – дерево, как символ райского Древа Жизни. Однако цвета одежды среднего ангела – это цвета Христа (красно-синие). Этим выражается идея, что познать Отца можно только через Христа, посредством последнего.

Если средний все же Бог Отец, то одесную Его (по правую руку, т.е. слева для смотрящего) – Бог Сын. Жест Его руки означает согласие, принятие чаши страданий за мир. Одежды (телесного цвета верхняя одежда прикрывает голубую нижнюю) – символизируют Богочеловечество Христа, когда Он человеческой плотью как бы прикрыл Свое Божество. За левым ангелом – дом, означающий Церковь Христову, в которой Христос – краеугольный камень.

Наконец, справа от Отца изображен Дух Святой. Голова его склонена так же, как и голова среднего ангела, Он как бы вторит Отцу, жестом своей руки как бы пододвигая чашу к Сыну. В Его одеждах присутствует зеленый цвет – цвет жизни, оживления, цветения. За правым ангелом изображена гора – символ духовного восхождения.

Несмотря на все это, формально Божественные Лица на иконе не обозначены. В XVв. уже сложилась традиция не подписывать Лики ангелов на Троичных иконах, как это иногда делалось раньше (у одного из ангелов могли писать крестчатый нимб).

Одно остается очевидным – на иконе изображен Предвечный Совет Святой Троицы: Триединый Господь принимает решение создать мир и спасти его от греха, умерев на кресте от рук Своего творения.

«Троица Ветхозаветная» является единственным каноническим (правильным, разрешенным) иконописным изображением Бога Троицы. Известны еще несколько типов Троичных икон, которые каноничными не являются.

«Троица Новозаветная». Известны иконы Троицы, на которых изображен Бог Отец в виде седого старца, Бог сын в виде отрока-Иисуса или Христи-Царя, а также Святой Дух в виде голубя. Изображение это является неканоничным, поскольку Бога отца невозможно увидеть, а следовательно, нельзя и изобразить.

Иконография: Отечество (Троица Новозаветная) Датировки: XVII в. 1696 г.Иконописная школа или художественный центр: Ярославская школа Происхождение: Из Спасской церкви Толгского монастыря под Ярославлем.Материал: Дерево, левкас, темпераРазмеры иконы: высота 39 см, ширина 31,5 см В центре иконы помещено изображение Троицы Новозаветной: Бог-Сын, Бог-Отец и Святой Дух. Триипостасное Божество среди огненных херувимов. По углам расположены фигуры евангелистов с их символами.