Про сон в советском союзе

Про сон в советском союзе

Эпидемический летаргический энцефалит Экономо, иначе называемый сонной болезнью – одно из самых странных заболеваний в истории медицины. Подхватившие его люди начинали всё время хотеть спать – и часто не просыпались. Загадочная эпидемия, наблюдавшаяся в 1920-х годах, распространилась на множество стран, в т.ч. на Советский Союз.

Появление болезни

Впервые симптомы, похожие на эпидемический энцефалит, наблюдались еще в XVII веке у жителей Лондона. Однако больше двух столетий болезнь не возвращалась – вплоть до зимы 1916-17 годов, когда в Вене и других городах Европы люди внезапно стали проваливаться в сон. Один из первых случаев был описан под Верденом во Франции, где болезнь поразила солдат Антанты.

В 1920-21 годах пандемия была в самом разгаре. Сонная болезнь передавалась воздушно-капельным путём – ее возбудителем, как считается, был неустановленный вирус. Существует предположение, что вспышка болезни находилась в причинно-следственной связи с эпидемией гриппа «испанка», бушевавшей в 1918-1919 годах. Либо ослабленные гриппом организмы европейцев стали «легкой добычей» для нового вируса, либо энцефалит стал поздним осложнением «испанки».

Смерть от сонной болезни наступала или в состоянии комы, или, напротив, при хронической бессоннице. Общее количество жертв эпидемии оценивается в 1,6 млн человек – это треть от всех заболевших. Некоторые выжившие на всю оставшуюся жизнь превращались в подобие «живых статуй», утратив способность двигаться и говорить.

Сонная болезнь в стране Советов

Из Румынии эпидемия летаргического энцефалита шагнула в Украину и Россию. Например, в Нижегородской губернии первый случай болезни отмечался в марте 1921 года, а всего за последующие 3 года на этой территории заболели 18 мужчин и 13 женщин.

В Москве первые носители инфекции появились в сентябре 1922 года, ещё через 2 месяца последовал взлёт обращений к врачам со странными симптомами. В начале 1923 года, по данным профессора кафедры нервных болезней Московского университета Михаила Маргулиса, количество заболевших в столице СССР составляло около 100 человёк, причем пик заболеваемости пришёлся на январь. Из пациентов Старо-Екатерининской больницы, которым был поставлен данный диагноз, умирал каждый четвёртый.

В связи со вспышкой болезни в СССР была создана комиссия по изучению летаргического энцефалита. На основе клинических наблюдений вышли монографии Николая Четверикова, Александра Гринштейна, а также коллективные медицинские сборники. Некоторые советские клиницисты, по словам исследователя Джоэля Виленского, отмечали повышенную распространённость сонной болезни среди еврейского населения, а также корреляцию заболевания с травмами и другими болезнями. Однако эффективных методов лечения врачи в СССР, как и их западные коллеги, предложить не смогли.

Глобальная эпидемия летаргического энцефалита начала сходить на нет в 1925 году и окончательно прекратилась через 2 года. Больше болезнь не возвращалась – сейчас она встречается лишь спорадически, причём уже не в типичной форме. Сегодня энцефалит Экономо называют «клиническим раритетом». Примечательно, что последняя крупная вспышка была зафиксирована именно на постсоветской территории – в 2014 году заболели 33 жителя Акмолинской области Казахстана.

Как проводился неудачный советский эксперимент со сном

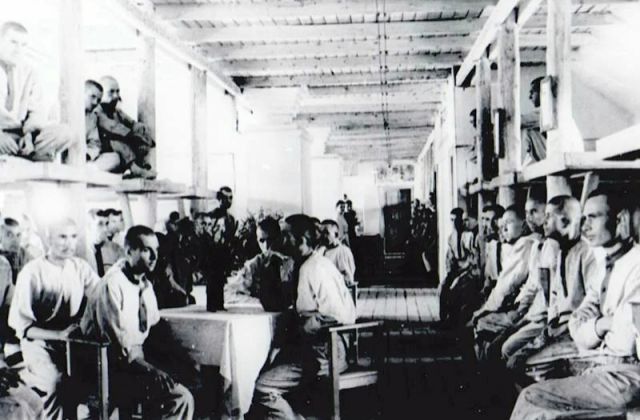

История помнит немало экспериментов, проводившихся над людьми: некоторые из них были довольно лояльными, а некоторые вообще нечеловеческими, как, например, советский эксперимент со сном. При этом известно о данном издевательстве над людьми в СССР стало только несколько лет назад. Испытуемыми были заключённые.

Как советские граждане попали на эксперимент со сном

Эта душещипательная ситуация развернулась незадолго до начала Второй мировой войны, и именно в тот период, который считается наиболее мрачным в СССР. Как известно, в 1937 году советский народ предался массовой панике на фоне репрессий, под которыми оказались как уважавшие закон граждане, так и те, кто являлись примерными во всем смыслах этого слова. Главное управление исправительно-трудовых лагерей пополнилось таким образом несколькими миллионами советских граждан.

Немалое количество людей, севших тогда в тюрьму, вообще не переступали черты закона, и по этой причине было не просто в диковинку пребывать рядом с уже бывалыми тюремщиками, им становилось от этого действительно плохо.

Власти Советского Союза прекрасно понимали, сколько сложно проводить время в колонии людям, всю жизнь прожившим в мире и по закону, поэтому сделали им эксклюзивное предложение. Их попросили поучаствовать в эксперименте. Очень хотевшие обратно на свободу советские граждане соглашались толпами, хоть и не знали точно, о чём именно идёт речь.

В чём заключался смысл эксперимента со сном

Несмотря на то, что добровольцев нашлось немало, выбрали только пятерых, которые по определённым параметрам подходили более всех остальных. Им также было не совсем ясно, что придётся делать. Знали только одно — в случае прохождения испытания, которое продлится месяц, их отпустят домой, и этого было вполне достаточно, чтобы захотеть испытываться. Принцип же эксперимента был в том, чтобы суметь не спать целых тридцать дней.

По этой причине было принято решение создать специальную армию, которая могла бы не просто воевать, а атаковать врага круглосуточно, не тратя на сон ни часа на протяжении нескольких недель. Задумка казалась весьма безумной, но учёные всё-таки решили попытаться проверить, можно ли вообще найти в Советском Союзе людей, способных пребывать в бодрствовании так долго.

Что в итоге показал эксперимент со сном

В ходе эксперимента пятерых заключённых завили в камеру герметического вида. Там они могли делать всё, что им вздумается, но спать категорически запрещалось. Условие поставили только одно, однако то, насколько оно оказалось сложным в выполнении и опасным для испытуемых, не могли представить себе даже учёные.

При этом камеры казались довольно удобными, и первое время заключенные были рады таким переменам. Чтобы никто не уснул, периодически в камеру по трубкам пускали стимулирующий газ.

Первые дни не были ничем примечательны, но после 5-и бессонных суток заключённые уже раздражались и ругались друг с другом. На 9-е сутки зэки начали истерить и бегать по камере. Через 15 дней испытуемые ринулись откровенно сходить с ума, некоторые из них вели себя подобно животным — выли и ревели.

На 20-й день эксперимент прекратили, так как учёные были не в силах больше наблюдать за тем, что происходило в камере. Герметическое помещение открыли, но вышедшие оттуда заключённые заявили, что им больше не нужна свобода. Причём все они были в собственной крови, а животы их были разодраны, потому что они ели собственные органы.

Жестокий эксперимент со сном в СССР (3 фото)

Монстры, лишенные сна

По истечении пяти дней ситуация вышла из-под контроля — испытуемые залепили окошко в камере, через которое велось наблюдение, и стали безумно кричать и стонать. Затем они умолкли на несколько дней, а когда ученые вошли в комнату, они увидели нечто невероятное: испытуемые содрали с себя бо́льшую часть кожи; кровь залила пол.

Каким-то образом изуродованные заключенные остались живы, они умоляли снова пустить в их камеру газ-стимулятор, кричали, что они «не должны засыпать». Когда группа исследователей пыталась обездвижить их, испытуемые продемонстрировали удивительную силу, они даже убили несколько солдат, которые помогали ученым.

В конце концов, заключенные были усмирены. Один из них, получивший указание уснуть, умер сразу после того, как закрыл глаза. Остальные были убиты при попытке вырваться.

Звучит жутко?

Если вы купились на эту историю, то вы, вероятно, не знакомы с таким явлением, как крипипаста – распространяемая по Интернету «страшилка». Здесь мы просто кратко пересказали историю, а на других сайтах вы можете насладиться ею во всей красе (например, вы можете прочитать, что окошко в камере замазали фекалиями, или, что кагэбэшник заставил ученых присоединиться к испытуемым в камере и т. д.). Но оригинальная история еще старше, она была написана для одного онлайн-форума, где к пользователям обратились с призывом сочинить самую страшную «городскую легенду».

Невероятно, какое же широкое распространение она получила. Появились многочисленные статьи и видео с такими названиями, как «действительно ли в СССР экспериментировали со сном?» Некоторые веб-сайты, даже российские, по-прежнему публикуют эту историю, надеясь вызвать настоящий ужас, добавляя комментарии типа «откуда произошла утечка информации до сих пор остается загадкой».

Несложно доказать, что эта история не может быть правдой, давайте просто сосредоточимся на очевидных фактах:

Ученые никогда бы не позволили испытуемым находиться в камере в течение нескольких дней без наблюдения (это когда якобы окошко было замазано).

В настоящее время науке не известен газ, вдыхая который человек постоянно бы бодрствовал.

Если содрать с себя кожу, то можно умереть от потери крови.

Или этот газ превратил испытуемых в полубессмертных существ?

Про сон в советском союзе

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Обман века: ужасающий эксперимент со сном во времена Советского Союза

Чуть больше 10 лет назад мир узнал о безжалостном советском эксперименте, превращающем людей в зомби-подобных существ. Эта история взорвала мировую общину сети Интернет. Но сегодня, специально для вас, мы нашли данные, которые правительство все еще пыталось удержать в тайне до этого дня. Эта история не оставит вас равнодушным!

История произошла в конце 1940-х годов на хорошо охраняемой секретной базе, Исследовательская группа провела жестокий эксперимент с пятью заключенными ГУЛАГа. Им обещали свободу в том случае, если они смогут пробыть 30 дней в камере, заполненной психотропным газом, лишающим их сна.

Спустя пять дней ситуация начала выходить из-под контроля — испытуемые закрыли все камеры, исследователи могли только слышать крики и стоны подопытных. Так продолжалось несколько дней, а затем наступила тишина.

Когда ученые открыли камеру, перед ними постала ужасающая картина — весь пол и стены были залиты кровью, запасы еды не тронуты, а сами заключенные сидели с распоротыми животами, поедая свои органы.

Каким-то образом изуродованные испытуемые остались живы, умоляя снова включить стимулирующий газ. Кричали, что они «должны бодрствовать». Исследовательская группа попыталась помочь людям. Но испытуемые демонстрировали удивительную силу, даже убили несколько солдат, которые пытались вывести их из камеры и оказать помощь. В конце концов, один человек умер на операционном столе, как только он погрузился в сон — его сердце остановилось, Остальные были убиты при попытке вырваться. Звучит жутко, не так ли?

У нас для вас есть плохие новости, вы очень доверчивый, вероятно, новичок в Интернете. Этот «русский эксперимент со сном» является городской легендой вот уже десяток лет. Впервые эта история была опубликована на веб-сайте CreepyPasta, собственно, где вы можете насладиться историей во всей ее красе (например, фекалии, кишки, не менее сумасшедший, чем испытуемые, командир КГБ, заставляющий ученых присоединяться к объектам в камере и т. д.). История была написана для онлайн-форума, призывающего пользователей придумать самую страшную «городскую легенду». Эта история действительно стала страшно известной. Многочисленные статьи и видео с такими названиями, как «Русский эксперимент сна»? До сих пор можно найти на просторах интернета, даже российские СМИ, все еще публикуют историю, надеясь вызвать настоящий ужас, добавляя в конце комментарии типа «всплывшая информация до сих пор остается загадкой». Давайте разберем очевидные факты того, что эта история не более, чем выдумка:

«Русский эксперимент со сном» по праву самая вирусная история. Кстати, автор этого шедевра остался неизвестным по сей день. Этот обман стал настолько огромным, что в итоге он вдохновил режиссеров снять короткометражный фильм (где заключенные ГУЛАГа почему-то заменены нацистскими военными преступниками), а так же на полнометражный психологический триллер молодого ирландского режиссера Джона Фаррелли.

Первые исследования сна в лаборатории А.М. Вейна. Исследования сна в Советском Союзе

То, о чем я собираюсь написать, происходило почти полвека тому назад, и многие детали, в том числе, наверное, и важные, стерлись уже из моей памяти. Поэтому эти воспоминания отрывочны.

С Александром Моисеевичем Вейном и лабораторией по изучению нервных и гуморальных регуляций, которая располагалась на базе клиники нервных болезней 1-го МОЛМИ, я начал сотрудничать еще с четвертого курса, по рекомендации Давида Рувимовича Штульмана. Лаборатория была основана Николаем Ивановичем Гращенковым, который тогда ей руководил. Я был впечатлен и вдохновлен теплотой, вниманием и поддержкой, с которыми Николай Иванович Гращенков относился к каждому из сотрудников и даже ко мне, студенту. Осенью 1966 г. я поступил в аспирантуру в лабораторию. Николай Иванович Гращенков за год до моего поступления скончался, и в тот период времени ей уже заведовал Александр Моисеевич Вейн.

С самого начала меня поразила уникальная психологическая атмосфера лаборатории. Это была свобода творчества, увлеченность своей работой большинства сотрудников, непосредственность контактов между ними, их взаимный интерес и второстепенность иерархических отношений.

Однажды я случайно стал свидетелем подробного обсуждения одной научной проблемы между профессором Львом Бенциановичем Перельманом и Львом Павловичем Латашом. Это была тема, которой занимался Перельман, а Латаш просто получил номер научного журнала со статьей, которая могла заинтересовать Перельмана, и пришел рассказать об этом и поделиться с коллегой своими соображениями и предположениями. Оба Льва подробно и увлеченно их обсуждали, хотя к исследованиям самого Латаша эта тема отношения не имела и он совсем не претендовал на соавторство. И это было отнюдь не исключительным эпизодом – такова была атмосфера в лаборатории, в которой проблемы часто воспринимались как общие и личный успех был менее важен, чем научный интерес. В научном мире, где так сильны соперничество и конкуренция, это встречается не часто. Но взаимные внимание и поддержка не исключали критического и принципиального отношения к работе коллег – наоборот, они делали такое отношение естественным и закономерным.

В лаборатории занимались широким спектром психофизиологических и нейробиологических проблем. Обсуждение на общем заседании лаборатории одного неудачного доклада я, несколько утрировав ситуацию, описал «в рифму» (стихами это, конечно, не назовешь). Этот доклад был основан на результатах биохимических исследований на насекомых.

Все так и рвутся в бой, все просят слова.

И вот в порядке поднятой руки

То слово получает Соловьева

И говорит: «Такие пирожки:

Пусть я проеду даже пол-Европы,

Науку ненадолго отложив,

Но все же ни в какие микроскопы

Не разглядеть мне ваших перспектив».

Гехт говорит: «Доклад весьма дерьмовый.

Ни для кого, конечно, не секрет,

Что нет в нем ни единой мысли новой,

Но, слава Богу, старой тоже нет».

Любое слово подкрепляя мимикой,

Кассиль вмешался: «Да не в этом суть –

Нам невозможно жить без биохимика,

Ведь должен же химичить кто-нибудь».

Тут Вейн встает и молвит: «Милый Кассиль,

Есть в Ваших рассуждениях пробел.

Храните накопления в сберкассе,

А мысли оставляйте при себе».

И дальше все пошло в таком же духе,

И этот дух у нас вполне здоров.

От скуки здесь не передохнут мухи,

И носа не подточит Комаров.

Это был исключительный случай, большинство выступлений встречалось заинтересованным обсуждением. Доклады подталкивали к новым направлениям исследований, и сотрудники получали удовольствие от творческого взаимодействия.

Очень широкий диапазон исследований, проводившихся в самой лаборатории и в нескольких ее филиалах (исследований психофизиологических, биохимических, гормональных с попыткой интеграции результатов), иногда приводил к временным сбоям из-за технических и организационных проблем. После смерти Гращенкова на большую поддержку Академии наук, к которой мы тогда еще принадлежали, рассчитывать не приходилось, и многие возникающие проблемы Вейну и сотрудникам лаборатории приходилось решать в не самых благоприятных условиях.

После этого вступления перейду к описанию моих первых шагов в исследованиях сна. В аспирантуре мне предложили тему «Полисомнографические исследования сна больных с жалобами на расстройства сна». Большинство этих больных были пациенты с невротической тревогой и депрессией.

До этого времени исследования сна с помощью полисомнографии не проводились не только в нашей, но и, по-моему, ни в одной лаборатории Москвы. И публикаций по этому вопросу было относительно немного, даже на английском, хотя феномен быстрого сна был открыт еще за десять лет до этого. Александр Моисеевич Вейн и Лев Павлович Латаш, мои научные руководители, интересовались этой проблемой и дали мне первые рекомендации по поиску литературы. А во время моих исследований они с большим вниманием относились к полученным результатам. К ним неизменно можно было обратиться с вопросами, хотя заняты они были всегда выше головы (именно потому, что были с головой вовлечены не только в мои исследования).

Сейчас уже трудно представить себе то время, когда отсутствовал интернет и компьютеры и публикации надо было искать в библиотеках. Я целыми днями просиживал в Ленинской библиотеке и читал на английском и немецком все, что мог найти по проблеме сна вообще. Я так увлекся этой темой, что еще до первого опыта собственных исследований исписывал карманные блокноты не только рефератами прочитанного, но и своими, разумеется, еще очень наивными предположениями и спекуляциями на эту тему. Блокноты были всегда со мной, и я заносил в них все, что приходило в голову, и на работе, и на улице. Эта привычка осталась у меня до сегодняшнего дня, и практически все мною опубликованное, можно сказать, «вылупилось» из этих маленьких блокнотов. Я бы рекомендовал использовать этот прием тем, кто начинает научные исследования. Преимущество таких заметок в их полной свободе и необязательности. Это всего лишь мысли для дальнейшего обдумывания, они могут быть ошибочными и многократно пересматриваться. Зато возникшие гипотезы и ассоциации не исчезают и не забываются и иногда становятся основой для творческого инсайта. Кроме того, эта привычка позволяет в любое время и в любом месте оставаться «в теме», но для этого, конечно, нужна увлеченность и поглощенность проблемой.

Я начал исследования сна на единственном электроэнцефалографе лаборатории. Это не мешало проведению других электроэнцефалографических исследований в течение дня – я работал только ночью. Каждому больному с жалобами на расстройство сна и каждому здоровому испытуемому-добровольцу я проводил полисомнографию три ночи подряд. Нас интересовал «эффект первой ночи» – сон в новой непривычной обстановке исследовательской камеры. Чтобы оценить эту реакцию и в то же время определить структуру ночного сна, типичную для испытуемого, недостаточно было сравнить полисомнограмму первой и второй ночи, ибо на вторую ночь сон мог отражать компенсаторную реакцию на «эффект первой ночи» в необычных условиях.

Поскольку по самой электроэнцефалограмме вообще невозможно поставить окончательный клинический диагноз без подробного обследования больного, я называл про себя электроэнцефалографическую камеру «камерой предварительного заключения». Но для меня это определение имело и исходный, тюремный, смысл, потому что в течение всей ночи я не мог покинуть комнату, разве что на минуту, поскольку должен был следить за ходом записи – не отсоединились ли электроды, не остановилась ли бумага, не кончились ли чернила.

Отоспаться днем тоже не всегда удавалось. И не только потому, что дневное время не очень годится для полноценного сна, по крайней мере моего, но и потому, что нередко по разным причинам приходилось после ночи задерживаться в клинике. Лаборантов, которые могли бы подменить на ночной работе меня, аспиранта, естественно, не было (их долго не было у меня и после защиты кандидатской, и в дальнейших исследованиях я долго выполнял функцию лаборанта сам, пока не начал сотрудничать с Вячеславом Марковичем Шахнаровичем из Института железнодорожной гигиены по исследованию сна при сменной работе, он стал присылать своих сотрудников и лаборантов мне в помощь). Словом, перефразируя одно известное изречение, можно было сказать: «Профессора приходят и уходят, Ротенберг остается» (около энцефалографа, то есть совсем не в том смысле, который содержался в исходном высказывании и меня бы устраивал). Но я вспомнил об этом не для того, чтобы в очередной раз пожаловаться на судьбу, а потому, что все эти не очень комфортные условия с лихвой перекрывались тем энтузиазмом и интересом, которые я испытывал и которые во мне поддерживали мои научные руководители, интересовавшиеся моими результатами.

Кроме того, на определенном этапе исследованиями сна заинтересовались студенты, приходившие в лабораторию, они начали помогать мне, выполняя некоторые технические задачи, становились моими соавторами. Я на собственном опыте понимал, как им важна оценка того, что они делают, как это их вдохновляет, а их энтузиазм передавался и мне. Помню, как вскоре после знакомства с Мишей Выдриным я дал ему некоторые данные исследования для анализа определенных параметров и высказал предположение о возможных результатах. Через некоторое время он пришел и сказал с некоторой тревогой в голосе: «А знаете, так, как Вы предположили, не получается». Я не огорчился, а зажегся: «Очень интересно! Давайте посмотрим, что же получилось!» Он действительно обнаружил то, что заслуживало дальнейшего анализа, который мы начали проводить вместе и по-настоящему сблизились. Так же сложились дружеские отношения и с Раулем Биниауришвили, Борей Кочубеем и другими студентами. Сотрудничество с ними очень меня воодушевляло. Это было заложено в атмосфере лаборатории Н.И. Гращенковым, а потом поддерживалось Александром Моисеевичем Вейном.

Отсутствие предварительного опыта в исследовании сна привело в самом начале моей работы к одной истории, о которой я давно забыл и только сейчас случайно вспомнил. Во время записи полисомнограммы за одну ночь расходовалось такое количество бумажной ленты энцефалографа, что она начала быстро подходить к концу. Опыта полисомнографии, напомню, в лаборатории не было. И тогда один «находчивый» сотрудник предложил проводить в течение всей ночи «экономную» запись: ровно по одной минуте с равными интервалами в десять минут, предположив, что в эти интервалы будет та же самая, хотя и скрытая от глаз, картина, что и в момент записи. Я удивился и усомнился, но предложение это сделал человек авторитетный и бумаги действительно не хватало. Я попробовал и, разумеется, сразу же убедился, что при этом оценить структуру сна невозможно: стадии менялись, пока я экономил бумагу, и невозможно было определить, когда именно и как. Это исследование мне пришлось выбросить в помойку, чуть ли не вместе с самим собой – так я намучился, пока всю ночь отслеживал эти временные интервалы для включения и выключения аппарата. Зато эта идея была отвергнута и бумага для исследования сразу была получена в необходимом количестве.

Некоторые интересные феномены, заслуживающие дальнейшего исследования, были мною выявлены на самом себе во время этих бесконечных регистраций полисомнограммы. Я так уставал от однообразной работы и хронического недосыпания, что иногда к утру впадал в состояние краткой дремоты, включавшей сновидения. Однажды прямо перед тем, как отключиться, я взглянул на часы. Было без десяти минут пять. Дальше я, по-видимому, сразу провалился в быстрый сон, и мне приснилось, что бумага в аппарате кончилась и ее надо купить. Я вышел на улицу, город был пуст, магазины закрыты (все как наяву). Внезапно меня перенесло на Кузнецкий мост, где магазин был открыт (это произошло в одну секунду). Я взглянул на большие часы на башне, они показывали ровно 5 часов, я проснулся и увидел, что мои часы показывают то же время. Как в сновидении происходит такой точный отсчет времени, я не знаю, но это иногда случается.

Я не буду писать о результатах моих исследований. Их можно найти в моих публикациях, статьях и книгах. А завершить это воспоминание о моих ночных исследованиях я хочу их самым главным результатом и самой большой удачей, с ними совпавшей.

Вскоре после начала исследований я начал во время третьей ночи эпизодически будить моих испытуемых в разных стадиях сна и записывать их отчеты о глубине сна и психических переживаниях (мыслях или образах) перед пробуждением. В соответствии с данными литературы, по исследованиям, проведенным в основном на здоровых испытуемых, я ожидал, что при пробуждении из быстрого сна будут доминировать отчеты о сновидениях. У моих здоровых испытуемых так и было. Но у больных таких отчетов было меньше, а сами сновидения, когда они все же возникали, были менее насыщены образами, они были какими-то тусклыми и бледными, иногда это были отрывочные мысли. Столкнувшись с этим в конце шестидесятых и самом начале семидесятых годов прошлого столетия, я заподозрил, что это может отражать функциональную неполноценность фазы быстрого сна у больных, и тогда задумался о ее функции, которая могла не совпадать с общепризнанной. Поскольку быстрый сон есть и у людей, и у высших животных, я решил, что эта предполагаемая функция должна быть у них сходной, и начал изучать по литературе физиологические характеристики быстрого сна у животных. Одной из таких характеристик оказался гиппокампальный тета-ритм. В бодрствовании он был присущ многим типам поведения (бегство, агрессия, ориентация в пространстве, самостимуляция), и они не укладывались ни в какую из признанных классификаций. Значит, нужен был другой подход. Внезапно пришло озарение: я понял, что все эти типы поведения включают то, что я назвал поисковой активностью, и предположил, что это важнейшее условие адаптации, в том числе в условиях стресса. Снижение поисковой активности должно вести к дезадаптации и заболеваниям, психическим и психосоматическим. В таком случае быстрый сон, содержащий виртуальный поиск в сновидениях, когда субъект отделен от травмирующей реальности, если этот сон функционально полноценен, должен восстанавливать психическую активность в последующем бодрствовании. А функциональная неполноценность быстрого сна – условие развития заболеваний. Но я не физиолог и не мог проводить исследования на животных, без которых эта гипотеза осталась бы спекулятивной. Я не был уверен, что могу убедить физиологов, занятых своими исследованиями, переключиться на эту проблему.

И вдруг мне помогло Провидение – иначе это не назовешь. На одно из моих ночных (!) исследований ко мне совершенно случайно (!) пришел физиолог из 2-го МОЛГМИ Виктор Вульфович Аршавский, искавший другого сотрудника нашей лаборатории. Мы разговорились, он рассказал о своих удивительных последних исследованиях, не имевших объяснения в рамках традиционных представлений, но вполне согласующихся с моей идеей поисковой активности. Мы начали сотрудничать, о результатах можно прочитать в наших публикациях и в книге «Поисковая активность и адаптация». Такое определяющее для нашей научной судьбы знакомство произошло как раз во время одного из моих исследований сна, когда я выполнял функции лаборанта, будучи уже кандидатом наук. Это вознаградило меня за все мои усилия, казавшиеся мне тогда незаслуженным наказанием. Никогда не знаешь заранее, к чему твои усилия приведут, поэтому в любом случае стоит делать все от себя зависящее, чего я желаю и следующим поколениям сомнологов.