Что такое побег замещения малины

Поросль малины: как удалить со знанием дела и увеличить урожай в 1,5–2 раза. Что резать нельзя

Малина представляет собой кустарник, который склонен к образованию большого количества корневой поросли. При отсутствии необходимых мер наблюдается снижение продуктивности и жизнеспособности куста. Нет иного способа побороть поросль малины, как удалить со знанием дела. Данная статья поможет осуществить задачу.

Образование поросли

Каждый год куст малины образует несколько десятков придаточных корней. Начало свое они берут из материнского куста. Если их не остановить вовремя, то поросль образует свои придатки, которые будут захватывать больше и больше территорий, высасывая энергию и питательные вещества из земли и главного растения.

Поросль может создать конкуренцию другим растениям, расположенным по соседству. Отрицательный эффект испытывает и главный куст. Он получает меньше питательных веществ, постепенно дичает и формирует меньше ягод. Продукция становится неприятной на вкус, растение со временем деградирует.

Увеличение количества корней и стеблей у растения создает благоприятную среду для рождения и размножения бактерий. Нижние области становятся затененными, повышается влажность из-за слабого испарения жидкостей. Если землю под кустом не расчищать, не ухаживать за землей и столом, вероятность поражения растения паразитарными болезнями станет выше.

Неудобство появляется и у хозяина, который, стремясь собрать ягоды, будет вынужден бороться со множеством стеблей. Обрезка малины необходима для удобного и качественного взаимодействия с растением. Но польза от этого мероприятия проявится лишь тогда, когда обрезка будет производиться с учетом всех правил. Продуктивность куста увеличится в два раза.

Как правильно удалять поросль

В отношении малины существует правило, от которого удобно отталкиваться при принятии решения об обрезке: плодоносят только побеги второго года, если нет специфических факторов, связанных с сортом. В связи с этим все ветви, которые принесли в этом году ягоды, подлежат обрезке. Вырезать нужно весь стебель до земли. Внешне более старые ветви отличаются от молодых побегов, поэтому вероятность ошибки низкая.

После плодоношения и сбора ягоды удалению подлежат, как уже говорилось, все стебли, на которых была замечена малина. Остальные побеги – однолетние – остаются, они принесут продукцию в следующем году. После этого удаляется корневая поросль – мелочь, растущая из корней под землей и выходящая из грунта рядом с кустом. Если проигнорировать эти отростки, то они начнут расти и будут потреблять больше и больше энергии от материнского растения.

Во время начала весеннего периода предстоит работа с малиновым кустом. Все побочные ветви удаляются, кроме стеблей, которые будут плодоносить в этом году и 3-7 побегов замещения, из которых сформируется следующее поколение плодовитых ветвей. В течение весенних и летних месяцев необходимо убирать лишнюю поросль, которая появляется из главного корня. Чем чаще это будет происходить, тем больше питательных веществ будет использовано для создания ягод.

Перечень глобальных способов борьбы с порослью малины:

Грамотное удаление поросли и обрезка малины позволят увеличить ее продуктивность и продлить срок существования.

Биологические особенности малины

Малина (Rubus idaeus L.) относится к кустарникам. Ее стебли живут около двух лет, подземная часть многолетняя.

Особенностью малины является наличие большого количества адвентивных почек и этилированных побегов на дополнительных корнях. Почки формируются преимущественно в середине лета. Они имеют вид бугорков, которые к осени прорастают на 5-8 см в почве. Весной из них прорастают корневые побеги с собственными корневищем и корнями. Эти ростки теряют связь с материнским растением, после чего представляют собой самостоятельные однолетние растения.

Побеги. Из почек, расположенных на корневище, прорастают побеги замещения. У молодых растений в первый год, как правило, формируется один побег замещения, в последующие годы их отрастает два-три, а начиная с 4-5 летнего возраста, в основе каждого стебля прошлого года возобновляет рост лишь одна почка. То есть, в силу старения корневища, отдельные его разветвления отмирают и количество побегов замещения уменьшается. Оставшиеся, развиваются хуже, подмерзают и наконец корневище погибает.

Цикл развития надземной части малины двухлетний. В первый год однолетний стебель заканчивает рост и в пазухах листьев закладывает плодовые почки. На следующий год стебли вверх уже не растут, а образуют листья и плодовые веточки с цветками и ягодами. После плодоношения в конце вегетационного периода стебли отмирают.

Рост молодых побегов в течение вегетации протекает умеренно, но наиболее интенсивно они растут весной и это зависит от фенофазы развития, погодных условий и условий выращивания. До начала созревания ягод высота побегов составляет 70-80% их конечной высоты. По оптимального развития молодых побегов рост их заканчивается к началу сентября. Характерно, что побеги замещения заканчивают рост раньше корневых побегов, вследствие чего имеют более повышенную зимостойкость. Но эта закономерность проявляется только при условии, если корневище не старше шести лет.

Побегообразовывающая способность растений малины является основным сортовым показателем, но в значительной степени зависит от типа почвы, ее плодородия, влагообеспечения, погодных и других условий. При выращивании малины отдают предпочтение сортам с умеренным количеством побегов замещения в кусты и низкой побегообразовывающейся способностью. Избыточные корневые побеги значительно снижают продуктивность растений.

По степени побегообразования среди сортов выделяется несколько групп. Так, сорта Новокитаевская, Скромница, Метеор, Гусар, Полка, Бабье Лето, образуют среднее количество побегов замещения и корневых побегов, что обеспечивает плотность плодоносящего ряда. В них наиболее благоприятное соотношение общего количества побегов с плодоносящими стеблями.

Сорта второй группы образуют очень мало побегов замещения и корневых побегов. Такие насаждения выглядят сжиженными при применении стандартных схем посадки (Маросейка, Геракл, Сентябрьские звезды, Покуса). Третья группа включает сорта, дающие избыточное количество побегов, значительную часть которых при формировании плодоносящих полос приходится удалять. К ним относятся Барнаульская, Латаш, Турнер, Полани, Херитедж.

Высота побегов также является сортовой особенностью, однако она в большей степени зависит от погодных условий и технологических приемов выращивания.

Важное свойство сорта является сдержанный рост молодых побегов в первой половине вегетации, что создает благоприятные условия для формирования урожая и его уборки. Высокие молодые побеги, наоборот, активно конкурируют с плодоносящими за свет, воду и питательные вещества, чем ухудшают сбор ягод. Только немногим сортам характерно формирование побегов замещения со сдержанным ростом в первой половине вегетации.

Поверхность побегов малины обычно покрыта колючками разной густоты, формы и цвета. Последнее время выведены сорта с безколючковимы побегами. Выращивание таких сортов облегчает уход за насаждениями, снижает повреждения ягод и повышает производительность труда при удалении побегов и уборке урожая. Побеги некоторых сортов малины имеют восковой налет разной степени интенсивности, который подавляет деятельность микроорганизмов и повышает устойчивость к низким температурам, засухе, грибковым болезням.

Если верхние почки повреждаются, тогда из нижних, которые обычно образуют листья, вырастают плодовые веточки, однако они слабее и дают меньше ягод.

Скученность размещения почек на стебле растет снизу вверх. Наиболее продуктивные плодовые веточки вырастают из почек, расположенных в верхней и средней части стебля. Они обеспечивают до 86% урожая. На верхушке почки слабые и из них развиваются малоурожайные плодовые веточки с мелкими ягодами. В нижней части побега полноценные плодовые веточки плохо развиваются. Иногда эти почки не прорастают, это связано с явлением апикального доминирования, что особенно проявляется при загущении растений, ухудшении светового режима и накоплении грибковых инфекций.

Листья сложные, непарноперчастые. На побегах они состоят из трех-пяти и редко семи листовых пластинок, а на плодоносящих стеблях преимущественно из трех. В зависимости от сорта листья бывают разные по форме, опушением, морщинистостью т.д.

Цветки и цветения. В пазухах листьев плодовой веточки образуются соцветия. На нижних плодовых веточках они развиваются только в пазухах верхних листьев. Боковые соцветия имеют вид кисти с 3-5 цветками. Заканчивается плодовая веточка щитковидным соцветием. Вся же плодовая веточка с ее соцветиями представляет собой условно сложную гроздь.

Соцветия на плодовых веточках развиваются неодновременно: сначала зацветают верхние цветки, затем нижние. Этим объясняется достаточно длинный период цветения малины, у одного сорта может длиться 20-30 дней. Через 25-30 дней после цветения появляются спелые плоды, период сбора которых в зависимости от условий года может составить 20-30 дней.

Цветки двуполые, имеют 35-40 тычинок и много пестиков. Хотя малина и самозапыльная культура, однако в 2-3 сортовых насаждениях завязывается больше плодов и они лучше выполнены.

Отношение к условиям окружающей среды.

В жизни растений малины важную роль играют экологические факторы, к которым относятся свет, тепло, вода, почва и т.п.. Однако требования различных сортов к внешним условиям среды неодинаковы. Поэтому учет комплекса экологических факторов при выборе сорта и технологии выращивания культуры является необходимым условием получения высокого урожая.

Почвы. Малина требовательна к почвам и их плодородию. Размещать плантации малины лучше на легких по механическому составу и достаточно плодородных почвах. Одни из них хорошо развиваются на суглинистых и глинистых почвах (Новость Кузьмина), другие на супесчаных (Новокитаевская). Реакция почвенного раствора существенно не влияет на производительность культуры. Однако растения плохо растут на слишком кислых и щелочных почвах. Предпочтение отдают почве с реакцией почвенного раствора рН 5,7. 6,5. Лучшими являются серые оподзоленные, черноземные, дерново-подзолистые и буроземные почвы средней плотности легкосуглинистого и супесчаного механического состава, обеспечены достаточным количеством питательных веществ и влагой. В взаимосвязанной системе «климат-грунт-плодовое растение-технология выращивания» каждый из этих элементов играет важную роль в экономической эффективности выращивания. В благоприятных для культивирования малины почвенно-климатических условиях важно подобрать хозяйственно-ценный сорт, а технологическими мерами добиться повышения его производительности.

АВТОРЫ:

Босый Олег Владимирович

Дмытраш Нина Ивановна

Чепернатый Евгений Владимирович

Поперечная Елена Вьячеславовна

Выращивание малины

Выращивание малины. Размножение. Закладка плантации

Морфологические и биологические особенности. Малина – полукустарниковое ягодное растение. Надземная часть состоит из одно- и двухлетних стеблей, покрытых шипами. Стебель малины в первый год жизни растет в длину и толщину и, как правило, не ветвится. С конца июля до сентября в пазухах листьев закладываются генеративные почки. В следующую вегетацию стебель дает короткие побеги, цветет и плодоносит, а к осени отмирает.

Подземная часть малины состоит из вертикального корневища и отходящих от него придаточных корней. Последние размещаются в почве почти горизонтально, концентрируясь в радиусе 50-60 см от основания куста. Корни малины в благоприятных условиях проникают в глубину до 1-1,5 м, но основная их часть расположена в слое 10-40 см.

Надземная часть малины возобновляется за счет побегов, возникающих на корневище (побеги замещения) и корнях (корневая поросль). Побеги начинают формироваться в середине лета, но растут очень медленно, не достигая дневной поверхности. В это время они представляют собой этиолированные проростки, покрытые чешуйчатыми листьями. На следующую вегетацию побеги появляются над поверхностью почвы, но недружно: одни-весной, другие-летом. Наиболее ценные те, которые начинают расти в весенний период. Их предпочитают использовать для замены отплодоносивших ветвей и заполнения плантации новыми растениями.

Малина цветет позднее других ягодных культур и поэтому весенние заморозки ее практически не повреждают. Цветки малины обоеполые и могут завязывать ягоды при самоопылении. Однако выращивание на плантации двух-трех сортов увеличивает сборы плодов примерно на 15-20 %.

Плоды – сборные костянки, состоящие из мелких плодиков, размещенных на несъедобном

Малина – скороплодная порода. Плоды появляются на кустах уже на второй год после посадки. Промышленные урожаи плантация начинает давать с третьего года. Выращивают на одном месте восемь-десять лет.

Размножение малины. В производственных условиях малину размножают корневой порослью. Питомник располагают в 1,5-2 км от товарных плантаций. При трехлетнем цикле выращивания посадочного материала, который сейчас принят, его можно размещать в следующем севообороте: 1 – черный пар + осенняя посадка малины; 2 – первое поле питомника; 3 – второе поле питомника; 4 – третье поле питомника; 5 – черный пар; 6-7 – озимая пшеница; 8 – кукуруза на силос.

Посадку малины проводят осенью: в августе – сентябре в средней полосе страны и в октябре – ноябре на юге. Для посадки используют переоборудованные машины СЛН-1 или СШН-3. Практикуют и высадку под гидробур по предварительно размеченному полю.

Саженцу, корневую систему которых предварительно погружают в глиняную болтушку, высаживают на глубину 10-15 см (до условной корневой шейки или несколько ниже). Почву вокруг растений уплотняют. При необходимости проводят полив.

После посадки у маточных растений оставляют надземную часть длиной 15-20 см, а летом следующего года, когда начинают появляться порослевые побеги, ее удаляют до уровня почвы.

В первом поле на маточном кусте развивается примерно один-два порослевых побега. Их выкапывают осенью вручную используют как саженцы.

Промышленная эксплуатация маточника начинается во втором и третьем полях. Здесь во время вегетации из порослевых побегов формируют по каждому ряду сплошные полосы шириной до 70 см при однострочной и 150 см – при двухстрочной посадке.

Особое внимание в питомнике уделяют защите растений от вредителей и болезней. Для этого ежемесячно полосы опрыскивают инсектицидами, фунгицидами и акарицидами. Кроме того, периодически проверяют состояние растений. При выявлении симптомов вирусных заболеваний поросль и корневую систему, на которой она развилась, удаляют с плантации и сжигают.

Во втором поле питомника корневую поросль лучше всего заготавливать вручную. На

Выкопку саженцев малины в средней полосе страны проводят в конце августа – начале сентября, на юге – в октябре. Первосортной считается поросль, которая имеет густую мочку корней длиной не менее 10-15 см и толщину стебля у корневой шейки 8-10 мм. Посадочный материал для осенней закладки товарных плантаций хранят во временной прикопке, а для весенней – на прикопочном участке.

Малину можно размножать и корневыми черенками толщиной 3-5 мм и длиной 10-15 см. Их заготавливают после распашки питомника. С 1 га ликвидированного маточника получают до 100 тыс. таких черенков. Корневые черенки высаживают в неглубокие (8-10 см) бороздки, размещая отрезки корней горизонтально, а по ряду – вплотную друг к другу. Междурядья 40-50 см. Выход посадочного материала составляет 50 % и более.

Малина неплохо размножается и зелеными черенками, которые окореняют в теплицах, оборудованных туманообразующими установками.

Плантации малины размещают на ровных участках, приспособленных к орошению, или на склонах небольшой крутизны (5-7 0 ), лучше северной или западной экспозиции. Малопригодны низины с переувлажненными почвами и плохим воздушным дренажем.

Почвы должны быть легкие плодородные, с нейтральной или слабокислой реакцией среды (рН 5,5-7,0). Непригодны заболоченные, карбонатные, солонцеватые почвы. Плантации с залеганием грунтовых вод на небольшой глубине (ближе 1-1,5 м) необходимо обеспечивать дренажной сетью.

Малину размещают на участках, на которых не выращивали эту культуру в течение последних пяти лет. Нельзя использовать и поля, где выращивали пасленовые растения, поражающиеся, как и малина, вертициллезным увяданием.

Осенью, за год до посадки, на участке, выделенном под малину, проводят полуплантажную вспашку на 35-40 см, а на маломощных почвах – обычную зяблевую пахоту с использованием почвоуглубителей. Под вспашку вносят 30-50 т навоза и по 100 – 120 кг д.в. фосфорных и калийных удобрений на 1 га. Кислые почвы известкуют.

Весной и летом на паровом поле проводят борьбу с сорняками. Техника и дозы внесения гербицидов такие же, как и для земляничной плантации. В конце вегетации участок культивируют или дискуют на глубину 12-15 см (на тяжелых почвах пашут на 18-20 см без оборота пласта), выравнивают и в сентябре – октябре проводят посадку.

Саженцы малины размещают по схеме 2,5-3 Х 0,2-0,5 м (от 6,7 до 10 тыс. на 1 га). Уменьшение расстояний в рядах до 20 см рекомендуют для сортов, у которых способность образовывать порослевые побеги низкая (Новость Кузьмина, Латам, Калининградская).

Уход за плантацией малины. С годами в насаждениях малины формируют полосы шириной до 50-70 см. Периодическим рыхлением почвы между рядами их дальнейшее расширение ограничивается.

Уход за почвой в междурядьях малины включает весеннее боронование для закрытия влаги, весеннюю культивацию, три-четыре рыхления летом на 8-10 см. Обязательна обработка междурядий после уборки урожая, когда почва очень уплотнена. Ее проводят фрезой на глубину 6-8 см.

В рядах сорняки удаляют вручную. Однако более эффективна обработка полос гербицидами. Для уничтожения однолетних сорняков практикуют опрыскивание симазином (осенью или рано весной по влажной почве) 3-5 кг д.в. на 1 га обрабатываемой площади. Его применяют 1 раз в два года. Сейчас в научных учреждениях нашей страны разрабатывают химические способы борьбы и с корнеотпрысковыми сорняками.

Малина – наиболее отзывчивая на удобрение ягодная культура. Особенно благоприятно она реагирует на внесение навоза, улучшающего физические свойства почвы.

При описанной выше технологии предрассудочной подготовки участка удобрять почву на малиннике начинают с третьего-четвертого года. Один раз в два-три года под осеннюю вспашку, которую проводят на глубину 15-28 см, вносят 30-50 т навоза или компоста и по 100-120 кг д.в. фосфорных и калийных туков на 1 га. Азотные удобрения применяют ежегодно в виде двух-трех подкормок: осенью, весной и летом (в июне) – по 90-100 кг аммиачной селитры на 1 га.

Малина очень требовательна к влаге. При вегетационных поливах на плантации увлажняют слой почвы 40-50 см, где расположена основная масса корней. На юге обычно проводят

Плантацию малины чаще всего орошают по бороздам. В каждом междурядье нарезают по две борозды глубиной до 15 см на расстоянии 0,5 м от полос растений. В последние годы широкое распространение получает и полив дождеванием с помощью машин СНН-50 и ДДН-70.

Большое значение для сохранения влаги и выравнивания температурного режима у поверхности почвы имеет мульчирование полос навозом, торфом, соломой. Мульчу равномерно распределяют по всей ширине ряда слоем от 5-6 (торф, навоз) до 10-15 см (солома).

Порослевые побеги малины растут очень интенсивно, часто не вызревают к концу вегетации и подмерзают зимой. Поэтому во второй половине лета рыхление почвы, внесение азотных удобрений, поливы не проводят.

Полосы в насаждениях малины можно полностью сформировать уже на второй или третий год после посадки. К этому времени в рядах необходимо установить опору, так как веточки у большинства сортов наклоняются под тяжестью урожая и затрудняют уход за плантацией. Удобнее всего шпалерная опора, которая состоит из якорных (крайних) столбов, закрепляющихся растяжками или упорами, и промежуточных. Последние устанавливают через каждые 10-15 м. Столбы могут быть железобетонными, металлическими или деревянными длиной 2,3-2,5 м. Высота их над поверхностью почвы – 1,8-2 м. Первую проволоку натягивают на уровне 60-50, вторую – 120-150 см от земли.

Обрезку малины проводят сразу после уборки урожая или осенью. При этом удаляют все двухлетние ветви, а также больные, слабые и поломанные однолетние. На юге в это же время (в других областях – весной) прореживают оставшиеся порослевые и замещающие побеги. Обычно оставляют самые сильные вызревшие побеги на расстоянии 10-15 см друг от друга (15-20 штук на 1 м полосы).

Хорошо перезимовавшие порослевые и замещающие веточки весной укорачивают до первых нормально развитых почек, удаляя только невызревшие верхушки длиной 15-20 см. После обрезки надземную часть малины равномерно подвязывают к шпалерной опоре.

Особенности выращивания малины

Меры борьбы: правильный, соответствующий агротехнике уход за растениями, обработка растений от сосущих вредителей, уничтожение зараженных растений.

Ржавчина. Возбудитель — гриб Phragmidium rubi, поражает листья, черешки, стебли и побеги. Весной на верхней

Меры борьбы: регулярный уход за растениями (прополка, рыхление междурядий, подкормки, уничтожение пораженных побегов и пр.); обработка 3% раствором Бордосской жидкости до распускания почек.

Меры борьбы: своевременное удаление пораженных побегов; уборка и сжигание опавших листьев; прореживание кустов для лучшей циркуляции воздуха; обработка 1 % Бордосской смесью или ее заменителями.

Хлороз – вирусное заболевание, поражает прирост и двухлетние стебли малины. На начальной стадии заболевания

Меры борьбы:удаление и сжигание растений с признаками хлороза; правильный, соответствующий агротехнике уход за растениями; обработка растений от сосущих вредителей.

Меры борьбы: регулярный, соответствующий агротехнике уход за садом; при незначительном поражении — сбор и уничтожение вредителя; опрыскивание одним из препаратов: децис, интра — вир, актеллик, фуфанон и т.д.

Малинный жук (Byturus tomentosus) — размер взрослого насекомого 3,5-4,5 мм., тело серовато-черное (редко

Меры борьбы: стряхивание и уничтожение жуков в фазу бутонизации малины; опрыскивание раствором одного из препаратов: децис, интра-вир, фуфанон и т.д.; рыхление почвы под кустами на глубин 10 см., весной и осенью, что вызывает гибель жуков, личинок, куколок.

Меры борьбы: регулярный уход за посадками малины (рыхление почвы весной и осенью, удаление и уничтожение увядающих побегов, прореживание насаждений для лучшей циркуляции воздуха); обработка до цветения раствором инсектицидов (актеллик, актара и др.)

Паутинный клещ (Tetranychus urtica) — на малине встречается несколько видов паутинных клещей, чаще других –

Меры борьбы: уничтожение сорной растительности в междурядьях растений и вблизи самих посадок; опрыскивание растений одним из препаратов: актеллик, фитоферм, фуфанон.

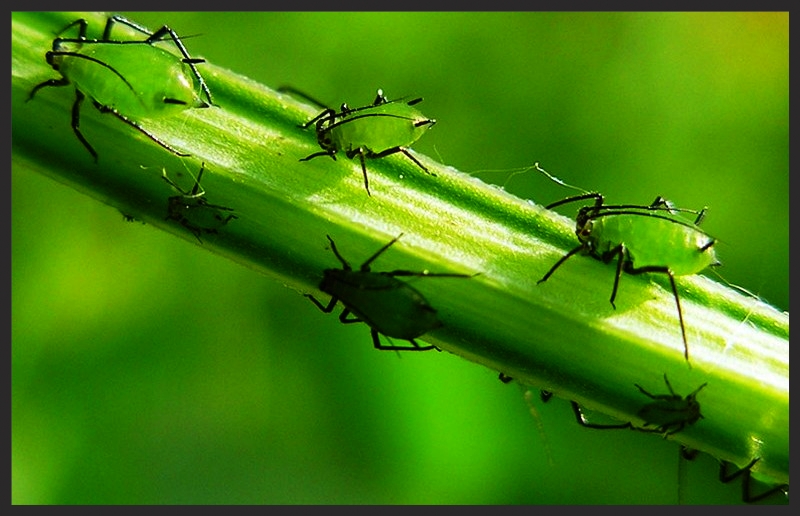

Листовая – живет одиночно или небольшими группами на нижней стороне листьев и питается их соками, является переносчиками вирусных заболеваний.

Меры борьбы:удаление и уничтожение верхушек побегов, заселенных тлей; при сильном заражении — химические методы борьбы с использованием инсектицидов (актеллик, актара. децис, фитоверм).