Фазы развития черной смородины

Фазы развития черной смородины

Период от образования завязей до созревания ягод у смородины длится 40—45 дней. На продолжительность ее влияют тепловой режим и сортовые различия. По наблюдениям Н. М. Павловой, ранние сорта черной смородины проходили эту фазу за 38—40 дней, а поздние за 42—45 дней. Начало созревания ягод колебалось от 7 июля до 2 августа. Ягоды в кисти черной смородины созревают последовательно, по направлению от основания к верхушке. Вся кисть обычно созревает за 7—10 дней, а при благоприятных условиях, особенно при сухой погоде и высокой температуре воздуха, за 3—5 дней. Созревания плодов у ранних сортов 4—7 дней, у поздних — 9— 11 дней.

У многих форм черной смородины ягоды после созревания быстро опадают. Особенно это выражено у малоцветковой смородины. Очень сильная осыпаемость зрелых ягод и у большинства форм сибирского подвида. У сортов европейского подвида ягоды держатся более прочно. Среди этих сортов есть формы, у которых при созревании верхушечных ягод нижние, давно уже созревшие, держатся в кисти, не осыпаясь.

В условиях Кемеровской области период от конца цветения до начала созревания ягод составляет 35— 36 дней. Очень раннее созревание отмечено в 1965, 1967, 1968 гг.— 1—5 июля, а наиболее позднее в 1969 г.— 26 июля. В Предуралье смородина созревает в среднем 11—25 июля. Разница в сроках созревания ранних и поздних сортов может достигать 2 недель. Период плодоношения смородины длится обычно от 14 до 24 дней и заканчивается у большинства сортов в конце июля — начале августа.

Последняя фаза вегетации — листопад — обычно растягивается, что особенно характерно для сортов западноевропейского происхождения, имеющих затяжной рост. В условиях Ленинградской области полное опадение листьев наблюдалось лишь у тех сортов черной смородины, которые приспособлены к климату данной местности, а западно-европейские сорта нередко уходили под снег с неопавшими верхушечными листьями. А в Хибинах часто не заканчивают рост не только западноевропейские сорта, но и сорта сибирского подвида.

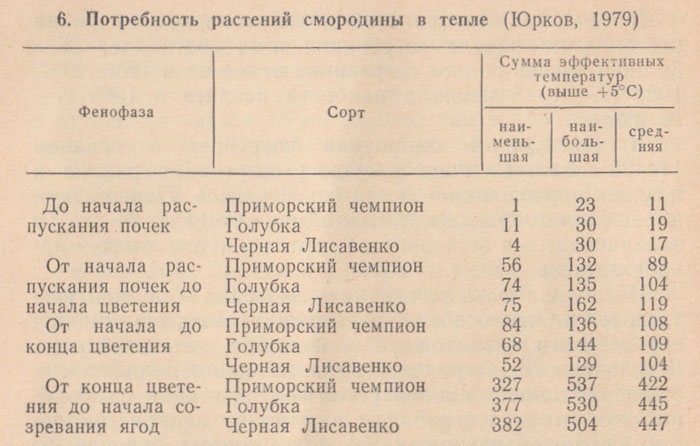

Касаясь продолжительности отдельных фенофаз куста смородины в годичном цикле его развития, интересно проследить их взаимосвязь. А. С. Юрков считает, что главным фактором, определяющим начало фенофаз и их продолжительность, является потребность растений в тепле. При этом выявлено действие его на длительность фенофаз в сортовом разрезе. Основным фактором, выводящим растение из периода покоя, является сумма суточных температур выше 5°С

В первые фенофазы часто бывает недостаток тепла, в связи с этим наблюдаются довольно большие различия в сроках наступления и продолжительности фаз, что особенно четко проявляется у сортов, рано начинающих вегетацию. Так, у сорта Приморский чемпион вегетация начинается при температуре 10°С, у других же сортов она начинается при большей температуре: у сорта Черная Лисавенко — при 17 °С, Голубка — при 19 °С.

От конца цветения до начала созревания ягод необходима сумма активных температур 422—447 °С. В этот период наблюдаются небольшие колебания температуры воздуха. Отклонения температур от среднегодовых норм не влияют на требовательность смородины различных сортов к теплу.

Фенологические ритмы отборных форм черной смородины

УДК 634. 723:631. 527 2007Авторы: Николаев А.В., Князев С.

Исследования выполнены на участке первичного сортоизучения ГНУ ВНИИСПК по общепринятой методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [4]. Наступление фенофаз определялось визуально в целом по повторностям. Учет начала распускания почек и сроков цветения проводились через день, сроков созревания через два дня, конец роста побегов через пять дней.

У смородины чёрной выделяют следующие фазы вегетации: распускание почек (начало вегетации), начало цветения, начало созревания, полное созревание, конец роста побегов, начало листопада, конец листопада.

Для наступления фазы начала вегетации требуется определенная сумма эффективных температур (таблица 1). Разница между началом вегетации ранних и поздних форм в среднем составила 7 дней. В зависимости от складывающихся погодных условий в период исследований, колебания сроков начала вегетации по годам у одних и тех же форм смородины черной составили от 1 до 10 дней. Довольно постоянные средние сроки (12 – 16 апреля) начала вегетации были отмечены у форм 3190-44-64, 3280-43-159, 3226-46-111, 3206-41-4, 3038-5-11, 3031-20-1.

1. Фенологические ритмы отборных форм черной смородины и потребность в тепле

* в числителе – время вступления в данную фазу самой ранней и самой поздней формы,

** в знаменателе – суммы активных температур за указанный период.

Цветение начиналось через 3-4 недели после начала распускания почек. Раннее начало цветения 1-2 мая, при сумме эффективных температур 51,9 0С, было отмечено у таких отборных форм как: 3017-4-9, 3048-17-46, 3007-3-152, 2308-41-68, 3095-13-39, 3094-19-83, 3046-6-48, позднее 6 мая, при сумме эффективных температур воздуха 84,6 0С у доноров: 3308-42-110, 3006-18-48, 3187-4-160, 3187-4-177, 3020-8-147.

Созревание ягод у ранних форм наблюдалось в первой декаде июля, а у поздних в конце июля. При этом:

Конец роста побегов.

Наступление данной фазы в значительной степени обусловлено генетически, а также складывающимисяпочвенно-климатическими условиями. Конец роста побегов у основной части изученных форм был отмечен в первой половине августа. Самые ранние сроки (28 июля в среднем за три года наблюдений) наступления данной фазы наблюдались у формы 3046-19-219, при накоплении суммы активных температур всего 835,10 С. При этомв 2005 году, в условиях более сухой и жаркой погоды конец роста у данной формы был отмечен 21 июля, а в 2006 году из-за влажной погоды данная фаза отмечена только 3 августа.

Ранний срок наступления фазы конца роста побегов (29-31 июля) отмечен также и у форм: 3031-20-16, 3031-20-1, 3095-13-39, 3097-22-72, 3031-13-66, 2091-36-25, 3031-13-110, 3045-18-41, 3064-13-145, 3066-11-83, 3268-43-3, 3007-2-155, которым требовалось накопление суммы активных температур воздуха 1110,6 – 1435,60С.

Самые поздние сроки (14-17 июля) прохождения фазыконца роста побегов отмечены у форм: 3353-48-48, 3026-8-186, 3150-44-96, 3190-44-103, 3353-49-80, 3187-4-176, 3176-43-74. Они заканчивали рост побегов при накоплении сумм активных температур воздуха 1504,5 – 1861,30С. У остальных доноров фазы проходили в средние сроки. При оценке доноров в целом по генетическим группамустановлено, что донорам,в происхождении которых участвовал сорт Сундербюн – II, для наступления фазы „конец роста побегов” в среднем требуется1404,90С суммы активных температур и менее продолжительное их воздействие, чем у производных смородины клейкой, которые отличаются более продолжительным ростом, и для наступления данной фазы требуется более высокая сумма активных температур (1558,0 0С), и более продолжительное их воздействие. Быстрое развитие, раннее одревеснение и окончание роста побегов у производных сорта Сундербюн – II отмечено и у других авторов [1; 2; 3]. Теплое и дождливое лето 2006 года способствовало эпифитотийному развитию болезней и преждевременному опадению листьев, что в дальнейшем привело к вторичному росту побегов у отдельных форм таких как: 3190-44-144, 3150-44-96, 3190-44-54, 3190-44-72, 3267-48-45, 3007-2-133, 3145-23-86 и 2989-22-52.

Листопад.

Конец листопада у форм смородины черной наблюдался с начала сентября до конца первой декады октября.

В 2005 году листопад у растенийсмородины черной (в среднем по группам) закончился рано – 16-23 сентября. Это связано с сухой и жаркойпогодой в августе и первой половине сентября, когда температура воздуха была выше на 0,60С среднемноголетних значений и составила 17,70С, а осадков за август выпало 12,1 мм или 18% нормы. У форм 3150-44-96, 3107-23-111, 3190-44-103, 3269-42-184, 3006-14-113 листопад заканчивался 1-6 сентября при накоплении сумм активных температур воздуха 2116,0 – 2181,50С, через 24-30 дней (30.09-1.10) при сумме активных температур 2449,1-2452,00С заканчивался у форм 3017-4-9, 3007-2-133, 3007-2-187, 3188-41-51, 3031-20-1.

Поздний конец листопада был отмечен поздней дождливой осенью 2006 года. Среднемесячная температура воздуха в августе превышала среднемноголетние значения на 0,30С, а количество осадков больше нормы на 58,2 мм. Сроки начала листопада затянулись и приходились в среднем на 22 сентября.

За исключением фазы конец роста побегов нами не обнаружено существенных различий в средних сроках прохождения фенофаз группами доноров, имеющих различное генетическое происхождение. Отсутствие различий связано с тем, чтокаждаягруппа представлена полиморфным рядом фенотипически различных растений, от самых ранних до самых поздних.

По результатам проведенных исследований изученные нами формы в зависимости от потребности в тепле для наступления основных фенологических фаз развития и по срокам созревания были разделены на три группы:

Большинство изученных доноров имеют средний и ранний срок созревания ягод. В современном сортименте смородины чёрной практически нет сортов с поздним сроком созревания ягод. Поэтому отобранные нами донорыс поздним сроком созревания ягод необходимоиспользовать в селекции при создании поздно созревающих сортов.

Смородина. Биологические особенности

Черная, красная, белая и золотистая смородина является типичным многолетним кустарником, у которого надземная часть состоит из многих разновозрастных ветвей с единой корневой системой.

Строение куста

Количество прикорневых побегов зависит от сорта и возраста куста. Замечено, что молодые кусты образуют умеренное количество прикорневых побегов. В более или менее значительных количествах они появляются с 4-5-летнего возраста, когда начинается процесс старения скелетных ветвей.

Типы побегов и характер плодоношения

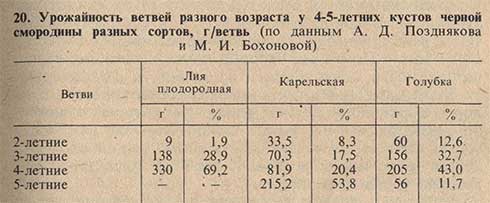

Одной из характерных черт смородины является интенсивный рост прикорневых побегов, особенно в 1-й год, и несколько меньший во 2-й. У сортов черной смородины европейского подвида, красной, белой и золотистой смородины однолетние прикорневые побеги не плодоносят, а двухлетние ветви хотя и плодоносят, но не дают сколько-нибудь значительного урожая. Сорта, принадлежащие к сибирскому подвиду черной смородины, являются более скороплодными и дают значительный урожай на двухлетних ветвях.

Исследовательские учреждения нашей страны установили зависимость плодоношения прикорневых ветвей от их возраста и происхождения (табл. 20).

У большинства районированных сортов основной урожай в насаждениях черной смородины дают 3-4-летние прикорневые ветви на более или менее длинных ответвлениях 1-го и 2-го порядков.

У 5-летних ветвей новых сортов черной смородины, полученных путем гибридизации европейских сортов с сибирским подвидом и дикушей, урожай резко снижается. 6-летние ветви смородины европейских сортов хотя и плодоносят, но величина ягод и общий урожай с ветви сильно уменьшаются.

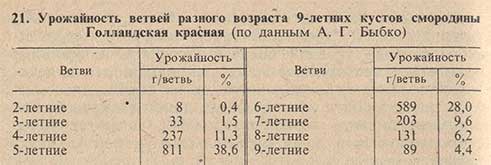

По сравнению с черной смородиной красная и золотистая дольше сохраняют продуктивность скелетных ветвей. Наиболее урожайными у красной смородины являются прикорневые ветви 4-6-летнего возраста (табл. 21). Такая же закономерность характерна и для золотистой смородины.

Сорта черной, красной и золотистой смородины различаются не столько типом побегов, сколько долговечностью плодовых образований. Всем видам смородины свойственны 4 типа плодовых образований: смешанные, плодовые, букетные веточки и кольчатки.

Смешанные ветки имеют длину от 15 до 35 см. Верхушечная и боковые почки могут быть как цветковыми, так и вегетативными. Плодовые ветки имеют длину от 10 до 15 см. Почти все боковые почки цветковые, верхушечная почка может быть и цветковой, и вегетативной.

Букетные веточки представляют собой короткие плодовые образования до 5 см длиной, на которых сближенно расположены цветковые почки. Верхушечная почка может быть вегетативной и дать побег длиной от 0,5 до 20 см. Этот тип образований наиболее характерен для красной и белой смородины.

Кольчатки являются, плодовыми образованиями до 3 см длиной. Они имеют кольцевые утолщения на месте сближенных листовых следов на границе каждого года. Кольчатка может иметь до 3 почек.

Вегетативными побегами у черной (сортов европейского происхождения), красной, белой и золотистой смородины обычно являются лишь прикорневые однолетние побеги. Они могут достигать длины от 0,5 до 1 м, кроме золотистой смородины, у которой нередко их длина превышает 1,5 м.

Особенности размещения почек и их развитие

Для черной и золотистой смородины типично более или менее разреженное и равномерное расположение почек на смешанных ветвях. Почки у красной и белой смородины закладываются менее равномерно, особенно большое скопление их наблюдается в верхней части побега. Это приводит к резкой концентрации урожаев на границах между приростами.

Смородина имеет 3 типа почек: спящие, ростовые и цветковые. Спящие почки формируются у основания ветвей и пробуждаются лишь в случае каких-либо нарушений целостности ветви. Такие почки закладываются ранней весной.

Цветковые почки смородины всегда смешанные, так как несут зачатки как вегетативных, так и генеративных органов.

Цветки у красной и белой смородины колокольчатой или чашевидной формы; лепестки такого же цвета, как у черной смородины; у некоторых сортов на плодоложе имеются валики красного или зеленого цвета. Тычинок 5, столбиков 2, сросшихся между собой.

Цветки золотистой смородины резко отличаются от цветков черной, красной и белой смородины. Они значительно крупнее, золотисто-желтого цвета, со стойким приятным запахом. Цветок имеет двойной околоцветник (чашелистиков и лепестков по 5).

Плодовые кисти значительно отличаются по длине (от коротких до длинных), по расположению (одиночное или групповое), по частоте расположения ягод (плотное, рыхлое).

Ягоды смородины в зависимости от видовых и сортовых особенностей имеют различную окраску. У черной смородины ягоды черной окраски, имеются сорта с зелеными ягодами. Ягоды красной смородины могут быть красными, розовыми и темно-красными. У белой смородины ягоды имеют окраску беловатую, желтоватую и кремовую. Ягоды золотистой смородины могут быть черными, красными и желтыми; они различаются не только по цвету, но и но консистенции мякоти, вкусу, а также по ряду других хозяйственно важных признаков.

Важным признаком является прочность прикрепления ягод к плодоножке. Для сортов промышленного типа, выращиваемых на больших площадях и убираемых с помощью машин, наиболее перспективны сорта, у которых ягоды не осыпаются до фазы физиологической спелости, но во время механизированного сбора сравнительно легко отделяются от плодоножки с сухим отрывом.

Особенности строения листа

Листья большинства районированных сортов черной смородины имеют 5 лопастей, из которых 3 верхние развиты сильнее, чем 2 нижние. Лопасти более или менее заострены; края листа зубчатые; зубцы различаются как по величине, так и по степени заостренности. Встречаются листья с основанием без выемки и с выемкой различной глубины. Листья черной смородины также могут быть симметричными и несимметричными. Типичными для черной смородины являются листья, расположенные в средней части однолетнего прироста. Величина и форма листьев на древесине других возрастов варьируют в сильной степени. Хорошим признаком сорта также могут быть листья, отклоняющиеся от среднего типа, если они к тому же свойственны лишь данному сорту (Н. М. Павлова).

По величине листья делятся на крупные, средние и мелкие. Окраска их варьирует от светло-зеленой, зеленой до темно-зеленой, зеленой с голубоватым оттенком, зеленой с сероватым оттенком, с блестящей и матовой, морщинистой в разной степени поверхностью.

Очень важным признаком черной смородины является выгнутость листовой пластинки. Лист может быть мягким и более жестким с различной степенью опушения.

Сорта красной и белой смородины в зависимости от своей видовой принадлежности довольно сильно различаются по листьям. Для красной смородины характерны 3-лопастные листья (вследствие недоразвития двух нижних лопастей). Пластинка их плоская, с густоопушенной нижней поверхностью. Сорта красной смородины, произошедшие от вида обыкновенной смородины (R. vulgare Lam.), имеют крупные 5-лопастные листья с серо-голубым оттенком, вогнутые по жилкам и выпуклые между ними. Листья сортов, принадлежащих к виду скалистой смородины (R. petreum N. Pavl.), 5-лопастные, лопасти сближены и вытянуты, черешки листа красные.

Листья золотистой смородины по своему внешнему виду напоминают листья крыжовника: они 3- и 5-лопастные. Обычно зеленый цвет осенью становится желто-красным. На однолетних побегах листья крупнее, чем на многолетних ветвях.

Корневая система

Вследствие неравномерных влажности и температуры почвы, складывающихся в период вегетации, корни растут волнообразно. В зоне достаточного увлажнения обычно наблюдается 2 периода или 2 волны роста корней: весенне-летний (май-июнь) и осенний (сентябрь-октябрь). В зависимости от конкретно складывающихся условий начало роста корней в весенний период может опережать начало роста побегов или совпадать с ним. Весной корни черной смородины сначала активно растут в верхних горизонтах, а затем эти процессы переходят в более глубокие слои почвы. Осенний рост корней может идти до момента замерзания почвы. В условиях Латвийской ССР он наблюдался нами иногда даже в декабре.

Таким образом, горизонтальные корни у смородины занимают площадь, по диаметру значительно большую, чем площадь надземной части (в условиях избыточного увлажнения в 1,5-2 раза, в условиях недостаточного увлажнения в 2-5 раз). Основная масса этих корней сосредоточена в слое почвы глубиной до 50-60 см. Вертикальные корни проникают в глубь почвы главным образом по ходам дождевых червей и трещинам почвы до 2 м, при этом наиболее глубоко проникают в почву корни, находящиеся ближе к центру куста.

На строение и расположение корневой системы смородины большое влияние оказывают свойства почвы, а также характер предпосадочной подготовки участка и размещение удобрений. Так, в наших опытах главная масса корней (более 85 %) черной смородины находилась в окультуренном слое, куда были внесены органические и минеральные удобрения.

Засухоустойчивость

Наряду с этим имеются данные, свидетельствующие о большой приспособляемости черной смородины к условиям водного режима. Так, на Алтае черная смородина встречается среди каменистых россыпей на склонах гор. Значительную засухоустойчивость черной смородины, произрастающей на песчаной почве под Барнаулом, наблюдал М. А. Лисавенко. В условиях, когда температура поверхности почвы повышалась до 50 °С и количество влаги снижалось до мертвого запаса, черная смородина (кроме сорта Приморский чемпион) дала нормальный урожай. Аналогичные наблюдения сделаны нами при выращивании черной смородины на песчаной и супесчаной почвах бывш. учебно-опытного хозяйства «Рамава» Латвийской сельскохозяйственной академии. Нормальный рост и плодоношение черной смородины в этих условиях объяснялись наличием погребенного гумусированного слоя почвы с хорошими водно-воздушными свойствами, оказавшегося под слоем песчаной почвы в результате ветровой эрозии.

Приведенные примеры, свидетельствуя о значительной пластичности черной смородины, не ставят под сомнение вывод о повышенной требовательности этой культуры не только к почвенной влаге, но и к влажности воздуха. Известно, что наилучшие условия роста и развития черной смородины складываются в районах устойчивого увлажнения. Однако на тяжелых почвах Нечерноземной зоны, где может наблюдаться скопление влаги в верхних слоях почвы в весенний, летний и осенний периоды (так называемая «верховодка»), смородина растет плохо.

Растения красной и белой смородины менее требовательны к влаге. Этому способствует более мощное развитие у них корневой системы по сравнению с черной смородиной.

Очень большой засухоустойчивостью характеризуется золотистая смородина, ныне повсеместно встречающаяся в лесных полосах юго-восточных и южных районов нашей страны. Кожистые листья, мощная корневая система, достигающая глубины 2 м, позволяют этому виду смородины расти и давать высокий урожай там, где не могут удовлетворительно произрастать ни красная, ни тем более черная смородина.

Зимостойкость

Несмотря на значительную гибель надземных частей, каких-либо повреждений корневой системы установлено не было. Подсчеты показали определенную зависимость гибели скелетных ветвей от их пространственного расположения. Так, наибольшее количество ветвей вымерзло с восточной, северо-восточной и юго-восточной сторон куста.

Сходный характер зимне-весенних повреждений черной смородины отмечен и в Хабаровском крае (К. В. Мигин). Основной причиной повреждений здесь являются солнечные ожоги, вызывающие отмирание коры, камбия и части древесины с южной и юго-западной сторон ветвей, как результат резких суточных колебаний температуры тканей на солнечной стороне. Особенно сильно повреждаются основания и развилки скелетных ветвей.

Практический вывод, вытекающий из исследований зимостойкости различных сортов черной смородины, такой. Для закладки ягодных насаждений необходимо использовать морозостойкие сорта и применять полосной способ культуры, располагая полосы с севера на юг. В северных районах Нечерноземной зоны европейской части РСФСР и в Сибири важным мероприятием, защищающим растения смородины от подмерзания, являемся накопление снега на плантациях с помощью кулисных растений или укрытия кустов снегом.

На зимостойкость красной и белой смородины нет пока единого взгляда. Так, в условиях Подмосковья (А. К. Смольянинова) и Сибири (Н. И. Барсуков) красная и белая смородина оказались менее зимостойкими, чем черная. Изучение коллекции красной и белой смородины на Павловской опытной станции Всесоюзного института растениеводства (ВИР) не подтвердило этого для условий Северо-Запада (Н. М. Павлова). Полученные данные убедительно показали, что красная смородина превосходит по зимостойкости черную, крыжовник и землянику; кусты ее не подмерзают даже в суровые зимы. Наиболее зимостойкими являются, как правило, сорта, произошедшие от видов скалистой и красной смородины, а наименее зимостойки сорта, принадлежащие к виду обыкновенной смородины. В резко меняющихся зимних условиях Прибалтики наиболее перспективные сорта красной и белой смородины не уступают по зимостойкости лучшим сортам черной.

Зимостойкость сортов золотистой смородины, выведенных в Северо-Западном и Центральных районах, находится на уровне сортов черной и красной смородины.

Устойчивость

К сожалению, и современные промышленные сорта черной смородины, такие, как Память Мичурина, Голубка, Стахановка Алтая, Победа, Московская и др., будучи относительно более устойчивыми к заражению почковым клещом, не являются настолько устойчивыми, чтобы их можно было выращивать без многократных химических обработок, принятых теперь в производстве. Почковый клещ в отдельных случаях повреждает красную и белую смородину, но не причиняет здесь такого большого урона, как на плантациях черной смородины.

За последнее десятилетие на плантациях черной смородины сильное распространение получила американская мучнистая роса, которая наносит огромный вред побегам, листьям и ягодам большинства сортов. В связи с этим в ближайшие годы предстоит заменить почти весь сортимент черной смородины на устойчивый к мучнистой росе. В настоящее время наше ягодоводство располагает рядом промышленных сортов интенсивного типа с полевой устойчивостью к мучнистой росе. К таким сортам относятся Минай Шмырев, Сеянец Голубки, Диковинка, Ая, Аргут, Черная Лисавенко, ряд сортов ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина и др.

Сорта красной и белой смородины по степени поражаемое антракнозом резко делятся на 2 группы. Слабо и очень слабо поражаются антракнозом следующие сорта: Голландская красная, Первенец, Щедрая, Латурнайс, Гондуин, Виктория, а также Английская белая и Ютербогская. Неустойчивы к антракнозу сорта Версальская красная, Красный крест, Файя плодородная, а также Голландская белая и Версальская белая.

Посадка наиболее иммунных сортов смородины и выполнение всей системы мер, предусмотренных при создании маточных насаждений и выращивании посадочного материала, будут способствовать повышению рентабельности производства ягод черной, красной и белой смородины.

Биологические особенности и требования к условиям произрастания

Смородина черная (R. nigrum L.) распространена на всей европейской части, кроме юга и юго-востока. На севере доходит до побережья Ледовитого океана и Белого моря, растет в Карелии и на Кольском полуострове, по всему Уралу и от Урала до Байкала, встречается в северо-восточной части Казахстана, на Западном Алтае и по всей южной полосе предгорий сибирских гор (Горбунов, 1980).

Вид R. dicuscha, или алданский виноград,- самый морозостойкий и урожайный. Характеризуется высокой самоплодностью, мало поражается грибными заболеваниями. Ареал ее ограничивается Восточной Сибирью и западной частью Дальнего Востока. В основном ее местообитание приурочено к среднему течению Амура, Лены, Колымы и их притоков. Южная граница ареала вида проходит в северной части Читинской области и Бурятской АССР. В Приморском крае, на Сахалине и Камчатке в естественных условиях произрастания смородины дикуши нет (Бочкарникова, 1973).

Каждый год возникают новые однолетние побеги, а появившиеся в прежние годы увеличивают порядки ветвления. Поэтому на плодоносящей плантации каждый куст состоит из ветвей разного возраста. При этом с увеличением возраста ветви приросты становятся короче и несут все меньшее количество почек. По достижении шестисемилетнего возраста приросты в верхней части ветвей уменьшаются до 3-5 см и на следующий год такие ветви начинают усыхать с вершины, зато из спящих почек в их нижней части появляются мощные побеги возобновления. Начинается естественное омоложение куста. Плодоношение резко падает.

Наиболее продуктивны ветви в возрасте третьего-четвертого года. В пятилетием возрасте продуктивность их снижается, а в возрасте шести лет и старше она падает настолько, что выращивать смородину становится экономически невыгодно (Шпилева, 1974).

Кусты смородины в зависимости от сорта имеют форму сжатую или раскидистую, что важно для обработки междурядий, защиты растений от вредителей и болезней механизированной уборки урожая. При раскидистой форме кроны концы ветвей при обработке обламываются или давятся колесами трактора и опрыскивателя. Затруднена или невозможна работа ягодоуборочного комбайна.

Для сибирских сортов, происхождение которых связано со смородиной дикушей и сибирским подвидом смородины черной, характерны раннее начало вегетации при небольшой сумме положительных температур и сильный рост побегов в июне. В первой декаде июля ростовые процессы приостанавливаются и начинается дифференциация почек.

В начале октября при сумме положительных температур 2345-2398° вегетация сортов заканчивается.

Эта биологическая особенность требует своевременного проведения первой обработки почвы, обеспечивая для развития корней наиболее благоприятный воздушный, температурный и пищевой режимы.

Основная часть корневой системы смородины занимает верхний, наиболее плодородный слой почвы, залегая не глубже 40-50 см.

Чем меньше растения обеспечены питательными веществами и влагой, тем сильнее корни углубляются и тем дальше в междурядье уходит корневая система. Удобрения способствуют интенсивному развитию корней и концентрации их под кустом.

При небольшой глубине корнеобитаемого слоя, который в течение вегетационного периода подвержен иссушению, смородина больше нуждается во влаге.

Фенологические фазы. Вегетировать смородина начинает раньше всех ягодников. Даты наступления фенологических фаз зависят не только от сорта, температуры воздуха и погодных условий, но также от места произрастания растений (северный или южный склон), района выращивания, снегонакопления и др.

С появлением первых зубчиков листьев рост листовой трубки приостанавливается и до обособления листьев проходит 2-3 недели, а до образования полноразвитых листьев еще 1-2 недели.

Во время замедленного роста листовой трубки интенсивно развивается кисть, к моменту образования полноразвитых листьев наблюдается выдвижение цветоносов из почки. После этого, в зависимости от температуры воздуха, проходит еще 7-10 дней до распускания первых от основания кисти бутонов, когда начинается цветение.

Цветение продолжается 1-3 недели. При более высокой температуре оно проходит быстрее, чем при низкой. Хорошая завязываемость ягод без использования пчел наблюдается при среднесуточной температуре 12-18°С и отсутствии заморозков.

При неблагоприятных температурных условиях завязывание ягод может не наступать по разным причинам: гибель рыльца пестика, невосприимчивость его к пыльце, замедленное прорастание пыльцы сквозь ткани столбика завязи. Неблагоприятные условия при оплодотворении могут сложиться при низкой температуре и очень высокой (25°С и выше), когда быстро высыхает рыльце пестика. От окончания цветения до появления ясно различимых первых ягод в кисти проходит 1-1,5 недели. В это время отмечают фазу роста завязи.

Фаза начала листопада наступает в середине сентября, раньше у сортов, производных смородины дикуши, позже у сортов, происхождение которых связано с европейским подвидом черной смородины.

Вегетативные почки находятся в нижней части однолетних прикорневых побегов и сильных побегов возобновления. У сибирских сортов в небольшом количестве эти почки можно встретить у основания части прироста прошлого года, причем с увеличением возраста куста подавляющая часть почек на приросте прошлого года, даже верхушечные почки побегов превращаются из вегетативных в вегетативно-генеративные.

Формирование вегетативно-генеративных почек начинается с момента затухания роста побегов. Переход почки из вегетативного состояния в вегетативно-генеративное в полевых условиях проходит в середине июля и характеризуется возникновением вторичного бугорка на конусе нарастания. При этом конус нарастания вытягивается и приобретает ширококонусовидную форму, образуя ось соцветия, на которой по мере ее роста во второй декаде июля закладываются цветковые бугорки. Число бугорков соответствует будущему количеству цветков.

Уровень минерального питания существенно влияет на процесс перехода почек из вегетативного состояния в вегетативно-генеративное и темпы их дальнейшей дифференциации. При уравновешенном питании смородины азотом, фосфором и калием наибольшее количество почек из вегетативных превращаются в вегетативно-генеративные, на двулетней древесине образуются кольчатки, в почке формируются кисти с большим количеством цветков, появляется больше почек с двумя и тремя кистями. Недостаток какого-либо элемента сокращает образование вегетативно-генеративных почек, кольчаток и дополнительных кистей в почке.

Глубокая дифференциация тканей зачатков цветков снижает их зимостойкость. Зачатки, в завязи которых уже осенью формируются семяпочки, более подвержены губительному воздействию резкого колебания температуры в начале зимы, чем менее дифференцированные. Меньшей дифференциации способствует оптимальный водный режим растений.

Однако смородина как вид формировалась как типичный перекрестник. Пыльца ее крупная, тяжелая и липкая. Для ее переноса с лопнувшего пыльника на рыльце пестика необходимы насекомые (жуки, мухи, бабочки, шмели, осы или пчелы). Только в этом случае успешно проходит самоопыление.

Требования к условиям произрастания. Тепло. Происхождение смородины связано с умеренно теплым и влажным климатом северного полушария, а также горных районов Центральной и Южной Америки. Оптимальная температура для ее роста +18-20°С. Рост замедляется при более высокой температуре, хотя при обилии осадков он достаточно интенсивный. Сорта смородины в Сибири начинают вегетировать при температуре 2-5°С, но рост побегов замедляется при 10°С.

Наиболее благоприятные условия для роста и плодоношения смородины складываются в районах с умеренными зимами, теплым, но не жарким летом, с ежегодным количеством осадков 500-600 мм. В Сибири такие условия наблюдаются во многих областях, но особенно в Томской, Кемеровской, в Минусинской котловине Красноярского края, в предгорье Алтая.

Зимостойкость и морозоустойчивость вегетативных и генеративных органов зависит от происхождения сорта, от подготовки растений к зиме, что связано с нагрузкой куста урожаем, поражением листового аппарата вредителями и болезнями, от обеспеченности растений влагой и питательными веществами в минувший летне-осенний период, а также от величины снегового покрова.

Сохранить будущий урожай зимой помогает высокая агротехника на плантации летом и осенью предшествующего года.

Однако, несмотря на влаголюбие, смородина не выносит болотистых почв, плохо мирится с близким залеганием грунтовых вод (менее 1 м). Побеги преждевременно останавливаются в росте, листья приобретают желто- зеленую окраску. Причина заключается в том, что корневая система смородины резко реагирует на кислородное голодание. Поэтому поддержание верхнего слоя почвы в рыхлом состоянии сберегает влагу и создает хороший воздушный режим для корней, особенно весной. На плантации, где почва обработана с опозданием, смородина отстает в росте.

Установлено, что отрицательную реакцию у смородины вызывает недостаток влаги в почве в фазу массового цветения и завязывания ягод, в фазы побурения и созревания ягод, перед началом листопада и особенно в конце листопада, перед уходом растений в зиму. Нижний предел увлажнения на среднесуглинистых черноземах лесостепи и степи Алтайского края в период вегетации смородины должен составлять 70% ППВ. В Новосибирской области на такой же почве в первую половину лета, когда активно идут ростовые процессы, нижний предел увлажнения почвы равен 80% ППВ.

При постоянном недостатке света переход почек из вегетативного состояния в вегетативно-генеративное сильно замедлен. Из-за недостатка света смородина слабо плодоносит. Поэтому ее высаживают на участках, хорошо освещенных и чистых от сорняков.

Почва и условия минерального питания. Смородина предпочитает хорошо окультуренные, среднесуглинистые и легкосуглинистые черноземы выщелоченные, серые лесные, лугово-черноземные и черноземно-луговые почвы. При регулярном орошении хорошо растет и плодоносит на супесях. При обогащении корнеобитающего слоя органическими и минеральными удобрениями дает высокие урожаи на дерново-подзолистых почвах.

Малопригодны для нее черноземы карбонатные, высоковскипающие и солонцеватые, заболоченные и засоленные почвы. Чувствительна смородина и к повышенной кислотности почвы. Оптимальная реакция почвенного раствора pH 6,3-6,8.

Приложение 1. Плодоношение черной смородины сорта Приморский чемпион в зависимости от уровня минерального питания (лугово-черноземная почва, Новосибирская область), ц/га

* ( Разница по сравнению с контролем существенна на уровне значимости 5%)

В любую фазу развития растениям необходимо сбалансированное азотно-фосфорное и калийное питание. Недостаток или избыток одного из элементов значительно снижает поглощение других, даже если они находятся в почве в достаточном количестве. Но в каждую конкретную фазу в балансе питания один из элементов является ведущим.

В отношении питания наиболее важной можно считать фазу начала дифференциации почек. В фазу дифференциации и роста генеративных органов почек необходимо усиленное фосфорное питание. Фосфор способствует фосфорилированию, активации и биосйнтезу сахаров и за счет этого ускоряет превращение почек из вегетативных в вегетативно-генеративные. Повышенное азотное питание в связи с усилением ростовых процессов увеличивает расход сахаров на биосинтез аминокислот и белков, и дифференциация почек задерживается.

После завершения первых этапов дифференциации почек роль азота становится не менее важной, чем фосфора, так как азот необходим для биосинтеза белков протоплазмы растущих генеративных органов.

Особенно велика потребность в азоте как строительном материале у древесных растений в период интенсивного роста побегов. Обеспеченность растений в эту фазу питательными веществами, особенно азотом, повышает величину, темп нарастания древесины и листовой поверхности и увеличивает размер завязей, урожай.

В фазу затухания роста побегов откладываются питательные вещества в растении. В это время вместе с азотом и фосфором особую роль приобретает обеспеченность растений калием, способствующим поддержанию фотосинтеза стареющих листьев на высоком уровне и своевременной подготовке растений к зиме. Это гарантирует хорошую перезимовку растений. Предпочтение следует отдавать калийным удобрениям, которые не содержат хлора, так как черная смородина отрицательно реагирует на большое количество хлора.