Методы селекции черной смородины

Методы селекции черной смородины

Каздохов Альберт Билялович

вице-президент АППЯПМ по Северо-Кавказскому Региону, председатель регионального отделения Ассоциации садоводов КБР, ООО «Инвест-Бизнес»

ЖБАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

ТЕЛ.: 8-905-123-95-09; asprus@mail.ru

ОПИСАНИЕ СОРТОВ МАЛИНЫ ТРАДИЦИОННОГО ТИПА ПЛОДОНОШЕНИЯ

СОВРЕМЕННЫЙ СОРТИМЕНТ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ

Жидехина Т.В. Перспективные направления селекции черной смородины / Т.В. Жидехина // Садоводство и виноградарство, №3, 2001 г. — с. 29-30.

Смородина черная занимает ведущее место среди ягодных культур. По данным переписи садов в 1984 г., общая площадь насаждений под этой культурой в России составляла 44800 га. Лидирующее ее положение среди ягодных культур объясняется, прежде всего, значительными успехами в селекционной работе. В 30-е годы XX в. после открытия в ягодах смородины высокого содержания витамина С в селекционную работу с этой культурой включились все опытные станции по садоводству, в том числе и ВНИИС имени И.В. Мичурина. Если в начале 30-х годов в мире возделывалось 40 сортов (М.А. Розанова, 1935), то за последние 60 лет их создано свыше 800 (Т.П. Огольцова, 1992). В последнее десятилетие в мире создано свыше 150 сортов, из них в России более 100 (Т.П. Огольцова, С.Д. Князев, 1998).

Во ВНИИС имени И.В. Мичурина селекционная работа проводится с 1948 г.: вначале доктором сельскохозяйственных наук К.Д. Сергеевой, а затем старшим научным сотрудником ТС. Звягиной.

На первом этапе селекция базировалась на межсортовых скрещиваниях в пределах европейского подвида смородины черной. Полученный гибридный материал оказался в основном повторением имеющихся сортов. Выделенные среди этого материала сорта Крупноплодная и Отборная не нашли широкого применения в производстве.

В последующем в скрещивания были включены отборные формы сибирского подвида, а также потомство смородины-дикуши. Использовались методы повторных и конвергентных скрещиваний. Среди полученного гибридного материала были отобраны сорта Луговая, Прима, Россиянка, Смуглянка (К.Д. Сергеева, 1972).

Начиная с 70-годов кроме количественного роста сортимента шло последовательное обогащение генетического разнообразия исходных форм. Кроме смородины черной европейского и сибирского подвидов, скандинавского экотипа и смородины-дикуши в селекционных программах используется потомство смородин: моховой, малоцветковой, ключевой, уссурийской, черешчатой, канадской, прицветниковой и клейкой. Селекционная работа базируется на методах межвидовой и отдаленной гибридизации, конвергентных скрещиваниях, бекросса, сибскрещиваниях и инбридинга. Привлечение в селекционную работу такого генетически разнообразного и географически отдаленного исходного материала позволило получить селекционный материал с большим размахом изменчивости и обогащенной наследственностью. К ним относятся сорта — Багира, Воспоминание, Зеленая дымка, Любава, Созвездие, Татьянин день, Чаровница, Черный жемчуг, Элевеста. Эти сорта оказались более конкурентоспособными и получили достаточно широкое распространение на территории России (Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средне-волжский, Западно- и Восточно-Сибирские регионы) и на Украине.

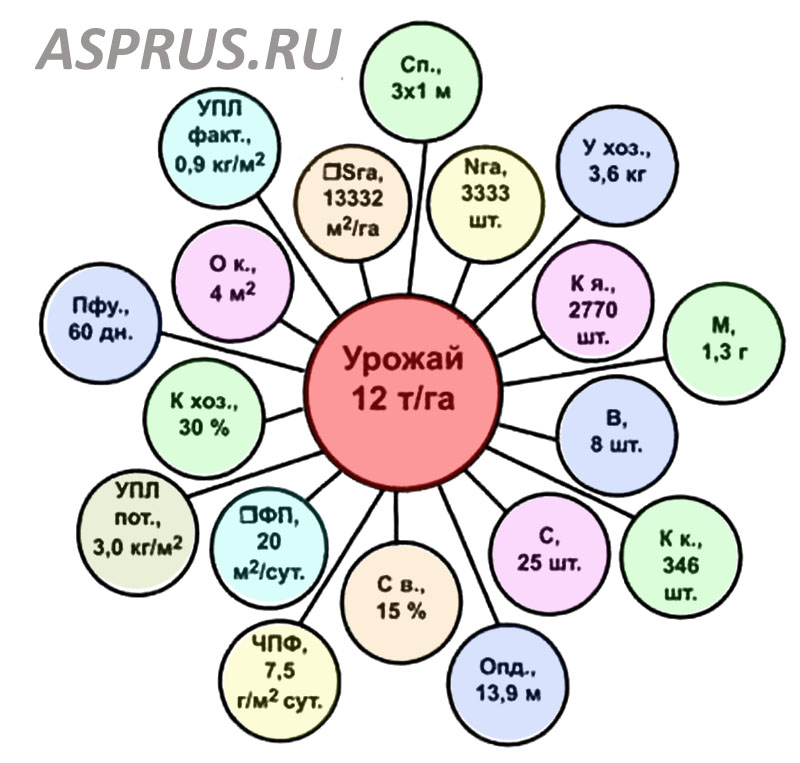

Современную оценку концепции создания сортов смородины черной составляет адаптивность к условиям произрастания, высокая стабильная продуктивность, иммунитет к основным болезням. В настоящее время в задачу селекции входит отработка новых методов синтеза интенсивных сортов с оптимальными хозяйственными параметрами и высоким потенциалом продуктивности. Одним из перспективных путей, пока не используемых в селекции, является целенаправленное улучшение фотосинтетического потенциала существующих сортов и создание новых, с высокой фотосинтетической активностью.

Анализ важнейших физиологических процессов и признаков, непосредственно определяющих формирование урожая у смородины черной, позволил нам определить резерв в повышении продуктивности этой культуры.

Все приобретенные в процессе эволюции свойства фотосинтетической функции находятся под контролем генетического аппарата. Это обусловливает возможность как последующей естественной эволюции, так и усовершенствования фотосинтетической функции в процессе селекции и сознательно направленных человеком генетических преобразований растений и их фотосинтеза.

Соотношение между фотосинтезом и продуктивностью представляет собой основной вопрос всей проблематики использования фотосинтетических признаков в селекции. Для смородины черной, у которой используется урожай генеративных органов, зависимость продуктивности растений от чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) листьев выражена не прямо, а через ряд промежуточных признаков продуктивности.

Сравнительная оценка изменения показателей продуктивности фотосинтеза листьев у сортов смородины черной в ходе селекционного процесса позволила нам установить непреднамеренное изменение показателей продуктивности фотосинтеза листьев в сторону увеличения, снижения или повторения уровней родительских форм. Отобраны гибридные растения смородины черной (Оджебин х Черный жемчуг), которые по фотосинтетическим показателям продуктивности находятся на уровне лучшей исходной формы (13-6-118 <Ку-десница>, 13-5-7 <Купава>) и трансгрессивные формы имеющие превышение до 10-15% (13-5-14 <Маленький принц>, 13-6-156 <Чернавка>, 13-5-146 <Констанция>).

Кудесница (Черный жемчуг х Оджебин). Среднераннего срока созревания. Куст среднерослый, раскидистый, зимостойкий, самоплодный. Кисти средние, ягоды крупные (свыше 1,3 г). Вкус кисло-сладкий. Урожай с куста 3-3,5 кг. Устойчив к грибным болезням.

Купава (Оджебин х Черный жемчуг). Среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Зимостойкий, самоплодный. Кисти длинные, ягоды массой 1,3-1,5 г, кисло сладкого вкуса. Урожай с куста 3-4 кг. Устойчив к грибным болезням.

Маленький принц (Оджебин х Черный жемчуг). Раннего срока созревания. Куст низкорослый, среднераскидистый. Зимостойкость высокая. Самоплодный. Прекрасно опыляется широко распространенными сортами. Кисти средние, междоузлия на побеге сближены, многокистный. Ягоды крупные (1,3-1,5 г., максимальные до 2,5-3,0 г), черные с блеском, сладко-кислого вкуса. Созревают ягоды одновременно. Урожай в зависимости от условий выращивания колеблется от 4 до 6 кг ягод с куста. Устойчив к грибным болезням.

Чернавка (Черный жемчуг х Оджебин). Среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый, среднераскидистый. Зимостойкий. Самоплодность высокая. Кисти длинные и средние, междоузлия на побеге сближены, многокистный. Ягоды крупные (в основном 1,3-1,5 г), сладко-кислого вкуса. Урожай с куста от 3,5-7 кг ягод. Устойчив к грибным болезням.

Констанция (Оджебин х Черный жемчуг). Позднего срока созревания. Куст среднерослый, среднераскидистый. Зимостойкий. Самоплодный. Кисти длинные и средние, ягоды крупные (1,5-1,8 г), кисло-сладкого вкуса. Урожай с куста 3,5-4,0 кг. Устойчив к грибным болезням.

Удовлетворительная наследуемость многих физиологических показателей, примеры улучшения фотосинтетических характеристик, сопряженных с селекцией на продуктивность,

убедительно доказывают перспективность работ по направленному совершенствованию фотосинтетической деятельности смородины черной.

Наиболее полно этот подход отражен в концепции создания «растений интенсивного типа», которая обеспечивает высокую урожайность на основе заданных физиологических характеристик габитуса, темпов роста, размера ассимилирующей поверхности, фотосинтеза и т.д. (рис.).

Обобщив пройденные этапы селекции смородины черной, можно выделить следующие перспективные направления по реализации потенциала этой культуры:

Т.В. ЖИДЕХИНА, кандидат сельскохозяйственных наук

393774, г. Мичуринск

Тамбовской обл., ул. Мичурина, 30,

ВНИИС имени И. В. Мичурина

Селекция черной смородины на комплекс ценных хозяйственно-биологических признаков

УДК 634.723.1:631.526.32 2007

Авторы: Сазонов Ф.Ф.

Кокинский опорный пункт ГНУ Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства,

243365, Брянская обл., Выгоничский р-н, с. Кокино, Россия.

Среди широко распространенных ягодных культур садов России особое место занимает смородина черная. Популярность её объясняется высокой, стабильной урожайностью, неприхотливостью к условиям возделывания, высоким содержанием в плодах витаминов, обладающих свойствами антиокислителей: С, Р, В2, А, РР [1]. Большая потенциальная продуктивность, высокий уровень механизации, скороплодность создают экономически выгодные условия для её выращивания, как в промышленном, так и в любительском садоводстве [4]. Однако, фактический урожай черной смородины находится еще на низком уровне, что в определенной степени связано с отсутствием в сортименте генотипов, обладающих наряду с высокой потенциальной продуктивностью, устойчивостью к основным болезням и вредителям, адаптацией цветков и завязи к весенним заморозкам, сохраняющих количество и качество продукции при механизированной уборке.

Место проведения, объекты исследований

Земельный участок, где проводились исследования, представлен серыми лесными почвами, суглинистыми по механическому составу, с мощностью гумусового горизонта около 25 см. Содержание фосфора и калия в почве довольно высокое (38 мг Р2О5 и 32 мг К2О на 100 г почвы). Гумуса в верхних слоях содержится 3,2%, рН = 6,06. Агротехника возделывания смородины чёрной – общепринятая для средней полосы России. Схема посадки – 3 х 0,8 м. В настоящее время коллекция черной смородины Кокинского опорного пункта ВСТИСП насчитывает более 120 сортообразцов различного географического и генетического происхождения, которые стали объектами наших исследований.

Методика исследований

Селекция и сортоизучение смородины проводилось с учетом основных положений «Программы и методики сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [7] и «Программы и методики селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [5; 6].

Результаты исследований

На основании проведенных исследований сорта и формы смородины чёрной были разделены на три группы по устойчивости к американской мучнистой росе: устойчивые, относительно устойчивые и неустойчивые.

В группу устойчивых к американской мучнистой росе (балл поражения до 0,5) вошли сорта Гамма, Деликатес, Блек Ревард, Заря Галицкая, Сластена, Кипиана, Тамерлан, Бармалей, Грация, Лама, Орловия, Поэзия, Рита, Стрелец, Нара, Титания, Чудное мгновение, Шаровидная, Верность (Былина) и элитные отборы 8-4-1 (Ядрёная х Экзотика), 9-30-1/02 (Изюмная х Орловия), 10-16-1/02 (Нара х Деликатес), СК-24, 4-1-97, 1-5-1, 9-79-4 (ВНИИ люпина), 1448-6-15 (ВНИИСПК).

В группу относительно устойчивых к американской мучнистой росе (балл поражения до 1,5) вошли сорта Алеандр, Ажурная, Багира, Бредторп, Велой, Вертикаль, Гулливер, Добрыня, Дачница, Загадка, Дебрянск, Зуша, Калиновка, Орловская серенада, Орловский вальс, Катюша, Памяти Вавилова, Черешнева, Стрелец, Севчанка, Созвездие, Сибилла, Трилена и отборы 8-4-2 (Ядрёная х Экзотика), 9-28-1/02 (Голубичка х Жемчужина).

Наиболее сильно американской мучнистой росой были поражены листья и плоды у сортов Аметист, Венера, Воспоминание, Галинка, Глобус, Жемчужина, Зелёная дымка, Изюмная, Краса Львова, Легенда, Памяти Равкина, Романтика, Ртищевская, Лентяй, Боровчанка, Любава, Дубровская, Бирюлевская, Дочка, Пигмей, Черный жемчуг, Татьянин день, Челябинская, Экзотика, Эффект и Ядрёная (> 3,5 баллов). В результате поражений эти генотипы потеряли урожай на 40-50 %. Для сеянцев с большим количеством плодоносящих стеблей характерно более интенсивное образование нулевых побегов и побегов первого порядка, как во влажные, так и сухие годы. Размах изменчивости по количеству плодоносящих побегов варьирует в пределах от 3 до 40 плодоносящих стеблей на куст. Оптимальное число стеблей (18 и более) наблюдалось у большинства изучаемых генотипов. Недостаточное количество плодоносящих стеблей было отмечено у сортов Деликатес, Ядреная (10 шт/куст), Мрия (11 шт/куст), Грация, Зеленая дымка, Кипиана, Сударушка (12 шт/куст) и Сластена (13 шт/куст). Максимальное проявление изучаемого признака наблюдалось у сортов Нара (20 шт./куст), Венера, Орловский вальс и Селеченская-2 (19 шт./куст).

Длина междоузлий – важный признак сортов интенсивного типа с компактным габитусом куста и плотным размещением урожая. Основная часть изученных генотипов имела длину междоузлий 3,5-4,5 см, размах изменчивости признака составлял от 2,2 до 7 см. Проявление этого признака в сильной степени зависит от возраста растений (у молодых растений междоузлие короче) и условий среды, поэтому в гибридных семьях затруднительно вести отбор на уменьшение длинны междоузлий. Лучшими были сорта Севчанка (4,1 см), Гулливер (4,1 см), Стрелец (4,2 см) и Лентяй (4,3 см).

Число плодоносящих узлов на побеге связано со способностью закладывать смешанные почки по всей длине стебля, что обусловлено особенностями генотипов и в меньшей степени зависит от агроклиматических условий выращивания. Критерием для отбора по этому признаку была выбрана способность закладывать цветковые почки не менее чем на 16 узлах, что должно составлять 75% и более от общего числа узлов. Наибольшее количество плодоносящих узлов было отмечено у сортов Тамерлан, Дебрянск, Зеленая дымка, Зуша, Нара, Севчанка, Чародей, Грация и Селеченская-2, (20-23 шт.).

Проявление признака многокистности во многом зависит от агротехнических условий выращивания, плодородия почвы. Максимальный уровень этого компонента продуктивности у известных доноров – шесть кистей на узел. При изучении гибридного фонда во всех семьях наблюдались многокистные сеянцы, но в основном формировались 2-3 кисти на узел и очень редко 4. По проявлению многокистности выделились сорта Венера, Ядрёная и Стрелец, однако один из них не превысил по этому признаку уровень контрольного сорта.

Размах изменчивости по количеству ягод в кисти находится в пределах 3-17 штук. Основная часть изучаемых сортов формировала по 4-9 ягод в кисти. Помимо генетической обусловленности, количество ягод в кисти зависит от уровня самоплодности, агротехнического фона и погодных условий до и после цветения, когда из-за заморозков, сильной засухи в мае и начале июня происходит сбрасывание части завязей. По проявлению этого признака выделились сорта Стрелец (9 шт.) и Гулливер – 10 ягод в кисти.

Крупноплодность – генетически обусловленный признак, однако его проявление в сильной степени связано с агротехническими условиями выращивания, особенно в период роста и налива ягод, когда умеренно влажная погода способствует его максимальному проявлению. Значительно мельчают ягоды и по мере старения ветвей. В разных почвенно-климатических зонах страны этот показатель может значительно меняться [3].

Современные сорта в своём большинстве достаточно крупноплодны. В настоящее время максимальный уровень проявления этого признака (7,8 г) отмечен у сорта Ядрёная [2]. Из изученных нами сортов наиболее крупноплодными являются Ядрёная, Лентяй, Венера и Дебрянск (средняя масса ягод >1,5 г).

В группу крупноплодных (средняя масса ягод 1,2-1,5 г) входят сорта Севчанка, Бармалей, Мрия, Селеченская-2, Тамерлан, Стрелец, Нара. Масса ягод этих генотипов по отношению к стандартному сорту Севчанка составляет 108,3 – 116,7 %.

Сорта Велой, Орловский вальс, Чёрная вуаль – сравнительно мелкоплодны (0,6-0,9 г) и по этому показателю не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к сорту. Остальные сорта имели среднюю массу ягоды в пределах 0,9-1,2 г.

Одномерные ягоды имеют сорта Глобус, Галинка, Черешнёва, Очарование, Нара, Чудное мгновенье, Зуша, Тамерлан, Стрелец, Чёрная вуаль, Шаровидная. Кисти с неодномерными ягодами характерны для сортов Лентяй, Перун, Орловский вальс, Романтика, Аметист, Пигмей, Эффект.

Приведенный анализ слагаемых компонентов продуктивности свидетельствует о том, что степень проявления отдельных компонентов определяется не только генотипом растения, но и условиями внешней среды. Средняя урожайность по годам в большой степени зависела от сложившихся погодных условий, особенно в весенний период, когда сильное влияние на развитие ягод оказывают весенние заморозки или майские засухи. В благоприятные для формирования урожая годы продуктивность не снижалась ниже 4,6 т/га. При этом максимальный уровень продуктивности в засушливый 2002 г. у некоторых форм превышал 10 т/га (Нара, Зуша, Лентяй, Бармалей, Стрелец). Это свидетельствует о возможности отбора генотипов, способных регулярно плодоносить даже в неблагоприятные для формирования урожая годы.

По результатам исследований наибольшей урожайностью отличались сорта: Бармалей – 11,4 т/га, Стрелец – 11,3 т/га, Нара – 11,2 т/га, Севчанка – 10,0 т/га. Все они отнесены в группу наиболее урожайных сортов, способных формировать 10 и более т ягод с гектара. В эту же группу выделены элитные отборы из потомства лучших межвидовых форм – Дебрянск, 8-4-1 и 8-4-3, из которых сорт Дебрянск в 2006 году передан в Государственное сортоиспытание.

Выводы

В результате проведенных исследований выделены сорта – носители отдельных хозяйственно-ценных признаков: устойчивости к американской мучнистой росе, крупноплодности, урожайности. Комплексным сочетанием таких положительных признаков обладают сорта Нара, Лентяй, Севчанка, Бармалей, Стрелец и Дебрянск, которые представляют ценность как исходный материал для дальнейшей селекции чёрной смородины, а также могут быть рекомендованы для возделывания в производстве и любительском садоводстве.

Методы селекции черной смородины

Гудковский Владимир Александрович

вице-президент АППЯПМ от науки, заведующий отделом послеуборочных технологий ГНУ ВНИИС им. И.В. Мичурина, академик РАСХН, заслуженный деятель науки, д. с.-х. н., профессор

ЖБАНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛОДОВ, ЯГОД И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППЯПМ)

ТЕЛ.: 8-905-123-95-09; asprus@mail.ru

ОПИСАНИЕ СОРТОВ МАЛИНЫ РЕМОНТАНТНОГО ТИПА ПЛОДОНОШЕНИЯ

(с использованием материалов Казакова И.В.)

СОВРЕМЕННЫЙ СОРТИМЕНТ ПЕРСИКА

Жидехина Т.В. Перспективные направления селекции черной смородины / Т.В. Жидехина // Садоводство и виноградарство, №3, 2001 г. — с. 29-30.

Смородина черная занимает ведущее место среди ягодных культур. По данным переписи садов в 1984 г., общая площадь насаждений под этой культурой в России составляла 44800 га. Лидирующее ее положение среди ягодных культур объясняется, прежде всего, значительными успехами в селекционной работе. В 30-е годы XX в. после открытия в ягодах смородины высокого содержания витамина С в селекционную работу с этой культурой включились все опытные станции по садоводству, в том числе и ВНИИС имени И.В. Мичурина. Если в начале 30-х годов в мире возделывалось 40 сортов (М.А. Розанова, 1935), то за последние 60 лет их создано свыше 800 (Т.П. Огольцова, 1992). В последнее десятилетие в мире создано свыше 150 сортов, из них в России более 100 (Т.П. Огольцова, С.Д. Князев, 1998).

Во ВНИИС имени И.В. Мичурина селекционная работа проводится с 1948 г.: вначале доктором сельскохозяйственных наук К.Д. Сергеевой, а затем старшим научным сотрудником ТС. Звягиной.

На первом этапе селекция базировалась на межсортовых скрещиваниях в пределах европейского подвида смородины черной. Полученный гибридный материал оказался в основном повторением имеющихся сортов. Выделенные среди этого материала сорта Крупноплодная и Отборная не нашли широкого применения в производстве.

В последующем в скрещивания были включены отборные формы сибирского подвида, а также потомство смородины-дикуши. Использовались методы повторных и конвергентных скрещиваний. Среди полученного гибридного материала были отобраны сорта Луговая, Прима, Россиянка, Смуглянка (К.Д. Сергеева, 1972).

Начиная с 70-годов кроме количественного роста сортимента шло последовательное обогащение генетического разнообразия исходных форм. Кроме смородины черной европейского и сибирского подвидов, скандинавского экотипа и смородины-дикуши в селекционных программах используется потомство смородин: моховой, малоцветковой, ключевой, уссурийской, черешчатой, канадской, прицветниковой и клейкой. Селекционная работа базируется на методах межвидовой и отдаленной гибридизации, конвергентных скрещиваниях, бекросса, сибскрещиваниях и инбридинга. Привлечение в селекционную работу такого генетически разнообразного и географически отдаленного исходного материала позволило получить селекционный материал с большим размахом изменчивости и обогащенной наследственностью. К ним относятся сорта — Багира, Воспоминание, Зеленая дымка, Любава, Созвездие, Татьянин день, Чаровница, Черный жемчуг, Элевеста. Эти сорта оказались более конкурентоспособными и получили достаточно широкое распространение на территории России (Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средне-волжский, Западно- и Восточно-Сибирские регионы) и на Украине.

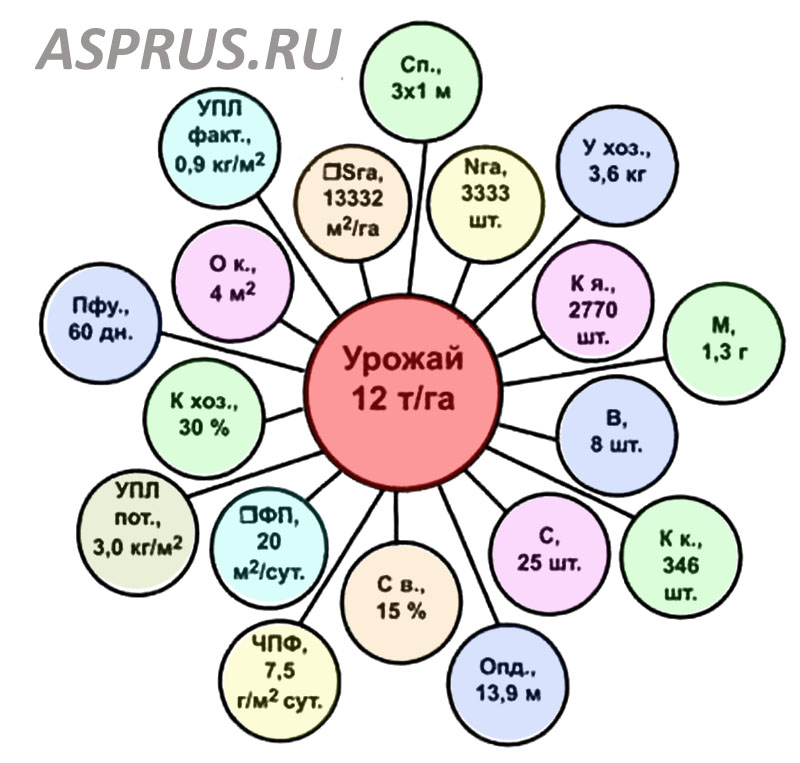

Современную оценку концепции создания сортов смородины черной составляет адаптивность к условиям произрастания, высокая стабильная продуктивность, иммунитет к основным болезням. В настоящее время в задачу селекции входит отработка новых методов синтеза интенсивных сортов с оптимальными хозяйственными параметрами и высоким потенциалом продуктивности. Одним из перспективных путей, пока не используемых в селекции, является целенаправленное улучшение фотосинтетического потенциала существующих сортов и создание новых, с высокой фотосинтетической активностью.

Анализ важнейших физиологических процессов и признаков, непосредственно определяющих формирование урожая у смородины черной, позволил нам определить резерв в повышении продуктивности этой культуры.

Все приобретенные в процессе эволюции свойства фотосинтетической функции находятся под контролем генетического аппарата. Это обусловливает возможность как последующей естественной эволюции, так и усовершенствования фотосинтетической функции в процессе селекции и сознательно направленных человеком генетических преобразований растений и их фотосинтеза.

Соотношение между фотосинтезом и продуктивностью представляет собой основной вопрос всей проблематики использования фотосинтетических признаков в селекции. Для смородины черной, у которой используется урожай генеративных органов, зависимость продуктивности растений от чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ) листьев выражена не прямо, а через ряд промежуточных признаков продуктивности.

Сравнительная оценка изменения показателей продуктивности фотосинтеза листьев у сортов смородины черной в ходе селекционного процесса позволила нам установить непреднамеренное изменение показателей продуктивности фотосинтеза листьев в сторону увеличения, снижения или повторения уровней родительских форм. Отобраны гибридные растения смородины черной (Оджебин х Черный жемчуг), которые по фотосинтетическим показателям продуктивности находятся на уровне лучшей исходной формы (13-6-118 <Ку-десница>, 13-5-7 <Купава>) и трансгрессивные формы имеющие превышение до 10-15% (13-5-14 <Маленький принц>, 13-6-156 <Чернавка>, 13-5-146 <Констанция>).

Кудесница (Черный жемчуг х Оджебин). Среднераннего срока созревания. Куст среднерослый, раскидистый, зимостойкий, самоплодный. Кисти средние, ягоды крупные (свыше 1,3 г). Вкус кисло-сладкий. Урожай с куста 3-3,5 кг. Устойчив к грибным болезням.

Купава (Оджебин х Черный жемчуг). Среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый, слабораскидистый. Зимостойкий, самоплодный. Кисти длинные, ягоды массой 1,3-1,5 г, кисло сладкого вкуса. Урожай с куста 3-4 кг. Устойчив к грибным болезням.

Маленький принц (Оджебин х Черный жемчуг). Раннего срока созревания. Куст низкорослый, среднераскидистый. Зимостойкость высокая. Самоплодный. Прекрасно опыляется широко распространенными сортами. Кисти средние, междоузлия на побеге сближены, многокистный. Ягоды крупные (1,3-1,5 г., максимальные до 2,5-3,0 г), черные с блеском, сладко-кислого вкуса. Созревают ягоды одновременно. Урожай в зависимости от условий выращивания колеблется от 4 до 6 кг ягод с куста. Устойчив к грибным болезням.

Чернавка (Черный жемчуг х Оджебин). Среднепозднего срока созревания. Куст среднерослый, среднераскидистый. Зимостойкий. Самоплодность высокая. Кисти длинные и средние, междоузлия на побеге сближены, многокистный. Ягоды крупные (в основном 1,3-1,5 г), сладко-кислого вкуса. Урожай с куста от 3,5-7 кг ягод. Устойчив к грибным болезням.

Констанция (Оджебин х Черный жемчуг). Позднего срока созревания. Куст среднерослый, среднераскидистый. Зимостойкий. Самоплодный. Кисти длинные и средние, ягоды крупные (1,5-1,8 г), кисло-сладкого вкуса. Урожай с куста 3,5-4,0 кг. Устойчив к грибным болезням.

Удовлетворительная наследуемость многих физиологических показателей, примеры улучшения фотосинтетических характеристик, сопряженных с селекцией на продуктивность,

убедительно доказывают перспективность работ по направленному совершенствованию фотосинтетической деятельности смородины черной.

Наиболее полно этот подход отражен в концепции создания «растений интенсивного типа», которая обеспечивает высокую урожайность на основе заданных физиологических характеристик габитуса, темпов роста, размера ассимилирующей поверхности, фотосинтеза и т.д. (рис.).

Обобщив пройденные этапы селекции смородины черной, можно выделить следующие перспективные направления по реализации потенциала этой культуры:

Т.В. ЖИДЕХИНА, кандидат сельскохозяйственных наук

393774, г. Мичуринск

Тамбовской обл., ул. Мичурина, 30,

ВНИИС имени И. В. Мичурина