Морфологический критерия вида смородина красная

Красная смородина

Красная смородина в СССР известна давно. Однако она не получила такого широкого распространения, как черная. В ягодах красной смородины содержится 26—83 мг% витамина С, до 11% Сахаров, 4,2% кислот и другие вещества.

Красная смородина урожайнее черной. Она значительно меньше, чем черная, поражается опасными вредителями и болезнями, а некоторые из них на красной практически отсутствуют (смородинный почковый клещ, листовая, цветочная и побеговая галлицы, ягодный пилильщик и др.).

Морфологические и биологические особенности

Красная смородина по своей морфологии и биологии во многом схожа с черной. Это многолетний кустарник высотой до 2 м. Скелетные ветви у красной смородины более долговечны, чем у черной, так как плодушки ее живут дольше, оставаясь жизнеспособными до трех — пяти лет. Поэтому у красной смородины могут еще хорошо плодоносить семи-, восьмилетние ветви.

Почки у красной смородины бывают простые (ростовые или вегетативные), развивающие только стебли и листья, цветковые, или генеративные (закладывающие зачатки цветков) и смешанные, т. е. формирующие и стебли с листьями, и цветки. Почки смешанного типа располагаются на сильных приростах. На коротких стеблях формируются простые цветковые почки.

Цветочные кисти многочисленные, одиночные образуются на одногодичных ветках, группы — на двулетней древесине, особенно на границах однолетних и двулетних стеблей. Группы плодовых почек располагаются на концах приростов, поэтому у красной смородины обрезать концы веток (как у черной) нельзя.

Значительный и наиболее качественный урожай у красной смородины формируется на двух-, трехлетней древесине.

Красная смородина не имеет специфического запаха, как черная. Окраска ягод у нее может быть красная, темно-красная, розовая, кремовая, белая. Смородину с белыми и кремовыми ягодами называют белой.

Прикорневых побегов красная смородина дает гораздо больше черной, поэтому у нее наблюдается сильное самозагущение куста. Это следует учитывать при обрезке.

Начало вегетации у черной и красной смородины проходит неодинаково. У черной смородины почки раньше трогаются в рост, но от их распусканий до начала цветения проходит более месяца, а у красной этот период много короче. У красной смородины у распустившейся почки сначала выдвигаются бутоны, потом развиваются листочки.

Красная смородина благополучно зимует в районах с умеренным климатом. Она светолюбива. Поэтому размещать ее в саду следует на открытых солнечных местах.

Красная смородина лучше черной переносит недостаток влаги в почве и воздухе, хотя в культуре она также требует полива.

Размножается красная смородина теми же способами, что и черная. Однако ее одревесневшие черенки следует нарезать и сажать на две-три недели раньше, чем черной, так как они приживаются значительно хуже и при поздней нарезке и посадке процент укоренения может быть небольшим. Поэтому красную смородину лучше размножать зелеными черенками или отводками.

Сорта

В РСФСР распространены следующие сорта красной смородины:

Голландская красная. Сорт иностранного происхождения, в СССР культивируется давно. Высокоурожайный, зимостойкий сорт позднего срока созревания. Кусты высокие, прямостоячие. Ягоды красного цвета, среднего размера, являются прекрасным сырьем для различного вида переработок в консервной и кондитерской промышленности, а также в домашних условиях. Сорт районирован в Алтайском крае, Астраханской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Кировской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Пермской и Рязанской областях, а также на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Прибалтике и др.

Чулковская. Высокоурожайный сорт отечественной селекции. Срок созревания — ранний. Ягоды красного цвета, отличаются прекрасным вкусом. Районирован во Владимирской, Горьковской, Ивановской, Московской, Смоленской, Тульской, Челябинской областях, а также в Марийской АССР.

Ранняя сладкая. Отечественный сорт, выведенный селекционером Н. К. Смольяниновой. Очень ранний сорт, ягоды красные, созревают одновременно с земляникой. Выделяется отличным вкусом ягод и высокой урожайностью. Районирован в Московской области, перспективен для других областей РСФСР.

Сахарная. Сорт получен селекционером Н. К. Смольяниновой. Ягоды среднекрупные, красного цвета, вкусные, созревают очень рано (одновременно с земляникой). Урожайность высокая. Сорт перспективен для средней полосы РСФСР.

Версальская белая. Старый сорт иностранного происхождения (Франция). Один из лучших сортов белой смородины. Срок созревания — средний. Ценится за высокую урожайность, хорошие вкусовые качества ягод, относительную крупноплодность. Ягоды имеют слегка кремовую окраску, кожица прозрачная, тонкая. Районирован во многих областях РСФСР.

Агротехника

Агротехника красной смородины мало отличается от агротехники черной.

Выбор участка. Красная смородина может произрастать на самых разнообразных почвах (глинах, суглинках и еще лучше — на супесях). Однако любая почва должна быть хорошо окультурена и содержать достаточное количество органического вещества и элементов питания. Для нее лучше всего подходят открытые и сухие участки.

Посадка. Молодые кустики красной смородины сажают на постоянное место в те же сроки и тем же способом, что и черной смородины.

Удобрение. Система удобрения красной смородины примерно та же, что и черной. Однако она еще чувствительнее к хлору, что следует учитывать при выборе видов калийных удобрений. Для нее больше всего подходят древесная зола или сернокислый калий.

В связи с большим выносом красной смородины элементов питания из почвы, под нее надо вносить несколько большие дозы удобрений, чем под черную.

Обрезка. Красную смородину обрезают ежегодно (рис. 11). Формирование ее начинают так же, как и черной, со времени посадки. У молодых кустиков обрезают концы веток, оставляя у них три-четыре почки над землей. У куста в возрасте полного плодоношения (пять-шесть лет) должно быть 15—17 хорошо развитых разновозрастных ветвей. У красной смородины ежегодно вырезают больные, слабые, поломанные, низкорасположенные и старые (более восьми лет) многолетние ветви. Взамен удаленных ежегодно оставляют примерно такое же количество самых сильных и удачно расположенных одногодичных прикорневых веток. Все остальные прикорневые ветки вырезают до уровня земли. Оставленные одногодичные ветви обрезают для развития из них скелетных ветвей примерно на 1/3 их длины. С двулетнего возраста концы ветвей у красной смородины обрезать нельзя, так как на них располагаются группы плодовых почек.

Рис. 11. Обрезка куста красной смородины

Запущенные старые кусты омолаживают так же, как у черной смородины. У красной и белой смородины обрезка аналогична.

Биология в лицее

Site biology teachers lyceum № 2 Voronezh city, Russian Federation

Вид – реально существующая генетически неделимая единица живого мира.

Понятие о виде лежит в основе эволюционной теории Ч. Дарвина. Каждый вид обладает характерным для него жизненным циклом, в рамках которого происходят определенные процессы роста и развития тел особей, изменения в проявлениях взаимоотношений организмов со средой и чередование способов их воспроизводства.

История введения термина «вид»

Вид состоит из популяций. Общность генов, унаследованных от предков и характеризующих данный вид, поддерживается между популяциями с помощью особей. Изменения в популяциях приводят к изменению вида.

Вид – основная структурная единица в системе организмов, качественный этап эволюции жизни.

В начале 60–х гг. XX в. американский ученый–эволюционист Э. Майр предложил «биологическую концепцию» вида, выдвинув такие идеи:

Взгляды Майра укрепили понятие о виде как о многообразной политипической системе, состоящей из различных внутривидовых структурных подразделений – популяций. Идея политипического вида в настоящее время признана всеми учеными–эволюционистами в разных странах, а учение об эволюции раскрывается на основе популяционной концепции.

Строгого определения понятия «вид» в биологии пока еще не создано. Чаще всего вид рассматривается как совокупность особей, сходных по строению и физиологическим особенностям, имеющих общее происхождение, свободно скрещивающихся между собой и дающих плодовитое потомство, занимающих в природе определённую территорию — ареал.

Благодаря различным популяциям вид полнее использует многообразие среды на территории своего ареала и потому оказывается лучше приспособленным к условиям обитания. При этом вид выступает как целостное и самостоятельное природное образование, характеризующееся своей историей становления, особой эволюционной «судьбой».

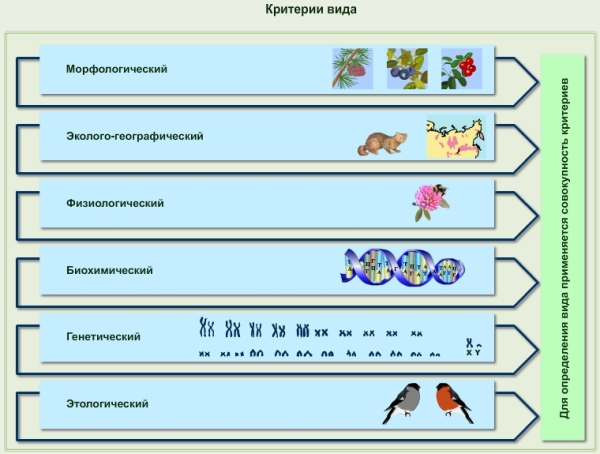

Совокупность отличительных признаков вида называют его критерием.

Для характеристики вида используют пять основных критериев (признаков): морфологический, физиолого–биохимический, экологический, географический и репродуктивный.

Морфологический критерий оказывается недостаточным для выделения видов в природе. Существуют виды–двойники, не имеющие заметных морфологических различий, но в природе не скрещивающихся между собой из–за разных хромосомных наборов. Например, до 15 внешне не различимых видов–двойников малярийных комаров, 2 вида чёрных крыс (38–хромосомный вид связан с индоевропейской цивилизацией, 42–хромосомный вид связан с монголоидными цивилизациями).

Физиолого–биохимический критерий фиксирует неодинаковость химических свойств разных видов. Так, все виды смородины специфичны по составу белков, сахаров и других органических соединений в клетках растений, что легко выявляется даже по вкусовым качествам их плодов, по аромату цветков, плодов, листьев, почек, коры.

Представители разных видов, как правило, не скрещиваются по причине физиологической изоляции, например, имеют разные сроки размножения, созревания. Однако физиологический критерий относителен, поскольку между некоторыми видами возможна гибридизация, в результате которой возникает плодовитое потомство (канарейки, зяблики, зайцы, тополя, ивы).

Характеристика ареала вида – важнейший видовой признак (размеры, форма), так как связан с историей возникновения вида. Однако существуют виды с совпадающими ареалами или виды–космополиты, занимающие огромные пространства в биосфере. Поэтому одного географического критерия недостаточно для установления видовой принадлежности.

Экологический критерий позволяет различать виды по комплексу абиотических и биотических условий, в которых они сформировались, приспособившись к жизни. Так, смородина черная возникла в условиях значительного почвенного увлажнения, ее естественные заросли нередко встречаются по берегам рек, в низинах на заливных лугах, тогда как смородина золотистая сформировалась в засушливых условиях остепненных предгорий и на влажных местах не произрастает. В искусственных насаждениях (в садах и парках) эти оба вида иногда выращиваются рядом, но они цветут в разные сроки: смородина черная цветет ранней весной, смородина золотистая – в первой половине лета.

Все особи одного вида отличаются от особей другого вида способом питания, местом обитания. Например, разные виды синиц: большая синица, лазоревка, московка, гаичка – питаются разными насекомыми и добывают пищу на коре или в трещинах коры, в пазухах листьев или на кончиках веток. Но экологический критерий нельзя считать универсальным критерием вида. Известно, что некоторые виды имеют сходные экологические особенности, например, все виды усатых китов питаются планктонными ракообразными.

Репродуктивный критерий обусловливает репродуктивную (генетическую) изоляцию вида от других, даже близкородственных. Все виды имеют особые механизмы, защищающие их генофонд от притока чужеродных генов. Это достигается главным образом особенностями генотипа у особей каждого вида – количеством и строением его хромосом. Генетический критерий является наиболее значимым, так как именно он контролирует репродуктивную изоляцию вида.

Изоляция видов достигается и рядом других вспомогательных механизмов, например несовпадением сроков размножения у разных видов, различием ритуального поведения при скрещивании, наблюдаемого у многих животных, морфологическими различиями органов воспроизведения и др. Если же, например, у растений произойдет случайное опыление цветка пыльцой другого вида или у животных – случайное спаривание, то в преобладающем большинстве случаев мужские половые клетки в новой для них среде погибнут, не осуществив (обычно даже не достигнув яйцеклетки) оплодотворения.

Изредка в природе встречается межвидовое скрещивание. Однако возникшие таким путем гибриды оказываются или нежизнеспособными и вскоре гибнут, или бесплодными.

Каждый вид представляет собой генетически замкнутую систему, репродуктивно изолированную от других видов.

Реально вид существует в форме популяций. И хотя вид является единой генетической системой, его генофонд представлен генофондами популяций. Накопившись со временем в большом количестве, новые вариации генов в генофонде какой-либо популяции могут привести к ее изоляции от других популяций этого вида. Таким путем возникают новые виды. Вот почему популяцию как наименьшее подразделение вида, изменяющееся во времени, считают элементарной единицей эволюции.

Вид – центральное звено и главный качественный этап процесса эволюции, представляет собой наименьшую неделимую, генетически закрытую и устойчивую систему в живой природе. С одной стороны вид как результат эволюции целостен, приспособлен к данной среде, стабилен и генетически обособлен от других видов. С другой – как этап эволюционного процесса он динамичен и имеет нечёткие границы вследствие своей изменчивости.

Смородина. Биологические особенности

Черная, красная, белая и золотистая смородина является типичным многолетним кустарником, у которого надземная часть состоит из многих разновозрастных ветвей с единой корневой системой.

Строение куста

Количество прикорневых побегов зависит от сорта и возраста куста. Замечено, что молодые кусты образуют умеренное количество прикорневых побегов. В более или менее значительных количествах они появляются с 4-5-летнего возраста, когда начинается процесс старения скелетных ветвей.

Типы побегов и характер плодоношения

Одной из характерных черт смородины является интенсивный рост прикорневых побегов, особенно в 1-й год, и несколько меньший во 2-й. У сортов черной смородины европейского подвида, красной, белой и золотистой смородины однолетние прикорневые побеги не плодоносят, а двухлетние ветви хотя и плодоносят, но не дают сколько-нибудь значительного урожая. Сорта, принадлежащие к сибирскому подвиду черной смородины, являются более скороплодными и дают значительный урожай на двухлетних ветвях.

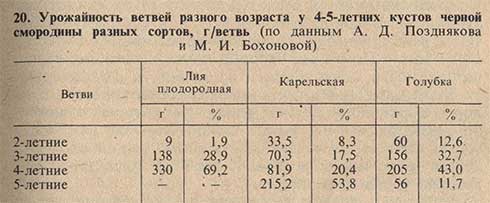

Исследовательские учреждения нашей страны установили зависимость плодоношения прикорневых ветвей от их возраста и происхождения (табл. 20).

У большинства районированных сортов основной урожай в насаждениях черной смородины дают 3-4-летние прикорневые ветви на более или менее длинных ответвлениях 1-го и 2-го порядков.

У 5-летних ветвей новых сортов черной смородины, полученных путем гибридизации европейских сортов с сибирским подвидом и дикушей, урожай резко снижается. 6-летние ветви смородины европейских сортов хотя и плодоносят, но величина ягод и общий урожай с ветви сильно уменьшаются.

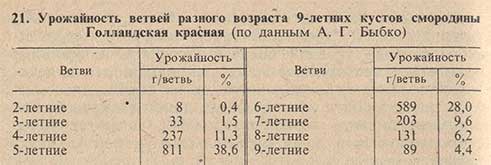

По сравнению с черной смородиной красная и золотистая дольше сохраняют продуктивность скелетных ветвей. Наиболее урожайными у красной смородины являются прикорневые ветви 4-6-летнего возраста (табл. 21). Такая же закономерность характерна и для золотистой смородины.

Сорта черной, красной и золотистой смородины различаются не столько типом побегов, сколько долговечностью плодовых образований. Всем видам смородины свойственны 4 типа плодовых образований: смешанные, плодовые, букетные веточки и кольчатки.

Смешанные ветки имеют длину от 15 до 35 см. Верхушечная и боковые почки могут быть как цветковыми, так и вегетативными. Плодовые ветки имеют длину от 10 до 15 см. Почти все боковые почки цветковые, верхушечная почка может быть и цветковой, и вегетативной.

Букетные веточки представляют собой короткие плодовые образования до 5 см длиной, на которых сближенно расположены цветковые почки. Верхушечная почка может быть вегетативной и дать побег длиной от 0,5 до 20 см. Этот тип образований наиболее характерен для красной и белой смородины.

Кольчатки являются, плодовыми образованиями до 3 см длиной. Они имеют кольцевые утолщения на месте сближенных листовых следов на границе каждого года. Кольчатка может иметь до 3 почек.

Вегетативными побегами у черной (сортов европейского происхождения), красной, белой и золотистой смородины обычно являются лишь прикорневые однолетние побеги. Они могут достигать длины от 0,5 до 1 м, кроме золотистой смородины, у которой нередко их длина превышает 1,5 м.

Особенности размещения почек и их развитие

Для черной и золотистой смородины типично более или менее разреженное и равномерное расположение почек на смешанных ветвях. Почки у красной и белой смородины закладываются менее равномерно, особенно большое скопление их наблюдается в верхней части побега. Это приводит к резкой концентрации урожаев на границах между приростами.

Смородина имеет 3 типа почек: спящие, ростовые и цветковые. Спящие почки формируются у основания ветвей и пробуждаются лишь в случае каких-либо нарушений целостности ветви. Такие почки закладываются ранней весной.

Цветковые почки смородины всегда смешанные, так как несут зачатки как вегетативных, так и генеративных органов.

Цветки у красной и белой смородины колокольчатой или чашевидной формы; лепестки такого же цвета, как у черной смородины; у некоторых сортов на плодоложе имеются валики красного или зеленого цвета. Тычинок 5, столбиков 2, сросшихся между собой.

Цветки золотистой смородины резко отличаются от цветков черной, красной и белой смородины. Они значительно крупнее, золотисто-желтого цвета, со стойким приятным запахом. Цветок имеет двойной околоцветник (чашелистиков и лепестков по 5).

Плодовые кисти значительно отличаются по длине (от коротких до длинных), по расположению (одиночное или групповое), по частоте расположения ягод (плотное, рыхлое).

Ягоды смородины в зависимости от видовых и сортовых особенностей имеют различную окраску. У черной смородины ягоды черной окраски, имеются сорта с зелеными ягодами. Ягоды красной смородины могут быть красными, розовыми и темно-красными. У белой смородины ягоды имеют окраску беловатую, желтоватую и кремовую. Ягоды золотистой смородины могут быть черными, красными и желтыми; они различаются не только по цвету, но и но консистенции мякоти, вкусу, а также по ряду других хозяйственно важных признаков.

Важным признаком является прочность прикрепления ягод к плодоножке. Для сортов промышленного типа, выращиваемых на больших площадях и убираемых с помощью машин, наиболее перспективны сорта, у которых ягоды не осыпаются до фазы физиологической спелости, но во время механизированного сбора сравнительно легко отделяются от плодоножки с сухим отрывом.

Особенности строения листа

Листья большинства районированных сортов черной смородины имеют 5 лопастей, из которых 3 верхние развиты сильнее, чем 2 нижние. Лопасти более или менее заострены; края листа зубчатые; зубцы различаются как по величине, так и по степени заостренности. Встречаются листья с основанием без выемки и с выемкой различной глубины. Листья черной смородины также могут быть симметричными и несимметричными. Типичными для черной смородины являются листья, расположенные в средней части однолетнего прироста. Величина и форма листьев на древесине других возрастов варьируют в сильной степени. Хорошим признаком сорта также могут быть листья, отклоняющиеся от среднего типа, если они к тому же свойственны лишь данному сорту (Н. М. Павлова).

По величине листья делятся на крупные, средние и мелкие. Окраска их варьирует от светло-зеленой, зеленой до темно-зеленой, зеленой с голубоватым оттенком, зеленой с сероватым оттенком, с блестящей и матовой, морщинистой в разной степени поверхностью.

Очень важным признаком черной смородины является выгнутость листовой пластинки. Лист может быть мягким и более жестким с различной степенью опушения.

Сорта красной и белой смородины в зависимости от своей видовой принадлежности довольно сильно различаются по листьям. Для красной смородины характерны 3-лопастные листья (вследствие недоразвития двух нижних лопастей). Пластинка их плоская, с густоопушенной нижней поверхностью. Сорта красной смородины, произошедшие от вида обыкновенной смородины (R. vulgare Lam.), имеют крупные 5-лопастные листья с серо-голубым оттенком, вогнутые по жилкам и выпуклые между ними. Листья сортов, принадлежащих к виду скалистой смородины (R. petreum N. Pavl.), 5-лопастные, лопасти сближены и вытянуты, черешки листа красные.

Листья золотистой смородины по своему внешнему виду напоминают листья крыжовника: они 3- и 5-лопастные. Обычно зеленый цвет осенью становится желто-красным. На однолетних побегах листья крупнее, чем на многолетних ветвях.

Корневая система

Вследствие неравномерных влажности и температуры почвы, складывающихся в период вегетации, корни растут волнообразно. В зоне достаточного увлажнения обычно наблюдается 2 периода или 2 волны роста корней: весенне-летний (май-июнь) и осенний (сентябрь-октябрь). В зависимости от конкретно складывающихся условий начало роста корней в весенний период может опережать начало роста побегов или совпадать с ним. Весной корни черной смородины сначала активно растут в верхних горизонтах, а затем эти процессы переходят в более глубокие слои почвы. Осенний рост корней может идти до момента замерзания почвы. В условиях Латвийской ССР он наблюдался нами иногда даже в декабре.

Таким образом, горизонтальные корни у смородины занимают площадь, по диаметру значительно большую, чем площадь надземной части (в условиях избыточного увлажнения в 1,5-2 раза, в условиях недостаточного увлажнения в 2-5 раз). Основная масса этих корней сосредоточена в слое почвы глубиной до 50-60 см. Вертикальные корни проникают в глубь почвы главным образом по ходам дождевых червей и трещинам почвы до 2 м, при этом наиболее глубоко проникают в почву корни, находящиеся ближе к центру куста.

На строение и расположение корневой системы смородины большое влияние оказывают свойства почвы, а также характер предпосадочной подготовки участка и размещение удобрений. Так, в наших опытах главная масса корней (более 85 %) черной смородины находилась в окультуренном слое, куда были внесены органические и минеральные удобрения.

Засухоустойчивость

Наряду с этим имеются данные, свидетельствующие о большой приспособляемости черной смородины к условиям водного режима. Так, на Алтае черная смородина встречается среди каменистых россыпей на склонах гор. Значительную засухоустойчивость черной смородины, произрастающей на песчаной почве под Барнаулом, наблюдал М. А. Лисавенко. В условиях, когда температура поверхности почвы повышалась до 50 °С и количество влаги снижалось до мертвого запаса, черная смородина (кроме сорта Приморский чемпион) дала нормальный урожай. Аналогичные наблюдения сделаны нами при выращивании черной смородины на песчаной и супесчаной почвах бывш. учебно-опытного хозяйства «Рамава» Латвийской сельскохозяйственной академии. Нормальный рост и плодоношение черной смородины в этих условиях объяснялись наличием погребенного гумусированного слоя почвы с хорошими водно-воздушными свойствами, оказавшегося под слоем песчаной почвы в результате ветровой эрозии.

Приведенные примеры, свидетельствуя о значительной пластичности черной смородины, не ставят под сомнение вывод о повышенной требовательности этой культуры не только к почвенной влаге, но и к влажности воздуха. Известно, что наилучшие условия роста и развития черной смородины складываются в районах устойчивого увлажнения. Однако на тяжелых почвах Нечерноземной зоны, где может наблюдаться скопление влаги в верхних слоях почвы в весенний, летний и осенний периоды (так называемая «верховодка»), смородина растет плохо.

Растения красной и белой смородины менее требовательны к влаге. Этому способствует более мощное развитие у них корневой системы по сравнению с черной смородиной.

Очень большой засухоустойчивостью характеризуется золотистая смородина, ныне повсеместно встречающаяся в лесных полосах юго-восточных и южных районов нашей страны. Кожистые листья, мощная корневая система, достигающая глубины 2 м, позволяют этому виду смородины расти и давать высокий урожай там, где не могут удовлетворительно произрастать ни красная, ни тем более черная смородина.

Зимостойкость

Несмотря на значительную гибель надземных частей, каких-либо повреждений корневой системы установлено не было. Подсчеты показали определенную зависимость гибели скелетных ветвей от их пространственного расположения. Так, наибольшее количество ветвей вымерзло с восточной, северо-восточной и юго-восточной сторон куста.

Сходный характер зимне-весенних повреждений черной смородины отмечен и в Хабаровском крае (К. В. Мигин). Основной причиной повреждений здесь являются солнечные ожоги, вызывающие отмирание коры, камбия и части древесины с южной и юго-западной сторон ветвей, как результат резких суточных колебаний температуры тканей на солнечной стороне. Особенно сильно повреждаются основания и развилки скелетных ветвей.

Практический вывод, вытекающий из исследований зимостойкости различных сортов черной смородины, такой. Для закладки ягодных насаждений необходимо использовать морозостойкие сорта и применять полосной способ культуры, располагая полосы с севера на юг. В северных районах Нечерноземной зоны европейской части РСФСР и в Сибири важным мероприятием, защищающим растения смородины от подмерзания, являемся накопление снега на плантациях с помощью кулисных растений или укрытия кустов снегом.

На зимостойкость красной и белой смородины нет пока единого взгляда. Так, в условиях Подмосковья (А. К. Смольянинова) и Сибири (Н. И. Барсуков) красная и белая смородина оказались менее зимостойкими, чем черная. Изучение коллекции красной и белой смородины на Павловской опытной станции Всесоюзного института растениеводства (ВИР) не подтвердило этого для условий Северо-Запада (Н. М. Павлова). Полученные данные убедительно показали, что красная смородина превосходит по зимостойкости черную, крыжовник и землянику; кусты ее не подмерзают даже в суровые зимы. Наиболее зимостойкими являются, как правило, сорта, произошедшие от видов скалистой и красной смородины, а наименее зимостойки сорта, принадлежащие к виду обыкновенной смородины. В резко меняющихся зимних условиях Прибалтики наиболее перспективные сорта красной и белой смородины не уступают по зимостойкости лучшим сортам черной.

Зимостойкость сортов золотистой смородины, выведенных в Северо-Западном и Центральных районах, находится на уровне сортов черной и красной смородины.

Устойчивость

К сожалению, и современные промышленные сорта черной смородины, такие, как Память Мичурина, Голубка, Стахановка Алтая, Победа, Московская и др., будучи относительно более устойчивыми к заражению почковым клещом, не являются настолько устойчивыми, чтобы их можно было выращивать без многократных химических обработок, принятых теперь в производстве. Почковый клещ в отдельных случаях повреждает красную и белую смородину, но не причиняет здесь такого большого урона, как на плантациях черной смородины.

За последнее десятилетие на плантациях черной смородины сильное распространение получила американская мучнистая роса, которая наносит огромный вред побегам, листьям и ягодам большинства сортов. В связи с этим в ближайшие годы предстоит заменить почти весь сортимент черной смородины на устойчивый к мучнистой росе. В настоящее время наше ягодоводство располагает рядом промышленных сортов интенсивного типа с полевой устойчивостью к мучнистой росе. К таким сортам относятся Минай Шмырев, Сеянец Голубки, Диковинка, Ая, Аргут, Черная Лисавенко, ряд сортов ВНИИ садоводства им. И. В. Мичурина и др.

Сорта красной и белой смородины по степени поражаемое антракнозом резко делятся на 2 группы. Слабо и очень слабо поражаются антракнозом следующие сорта: Голландская красная, Первенец, Щедрая, Латурнайс, Гондуин, Виктория, а также Английская белая и Ютербогская. Неустойчивы к антракнозу сорта Версальская красная, Красный крест, Файя плодородная, а также Голландская белая и Версальская белая.

Посадка наиболее иммунных сортов смородины и выполнение всей системы мер, предусмотренных при создании маточных насаждений и выращивании посадочного материала, будут способствовать повышению рентабельности производства ягод черной, красной и белой смородины.