параманный крест можно ли носить мирянам

Параманный крест можно ли носить мирянам

Ношение мирянами наперсных крестов.

Игорь_Яров: До революции, повсеместно существовала традиция ношения на груди на красивом гайтане или цепи креста. Причем обычай етот был распространен весьма широко, от Украины, до Поморья, Печоры, в Забайкалье зафиксирован у семейских. Мужчины носили крест поверх одежды, женщины же, в некоторых регионах прятали под передник, оставляя с наружи цепочку(напр. в Усть-Цыльме) Вот некоторыя картинки:

Sergий: Друзья, ну допустим староверы носили крест напоказ, допустим было это. Но ради моего брата во Христе, не буду говорить об этом вовек.

Игорь_Яров: А вот еще:форум Кладоискатель

alexa: Игорь_Яров пишет: а прежде чем говорить о «типичных мужских крестах семнадцатого века», покажите мне хоть один женский того же времени Различия в мужских и женских крестах появились в 19 веке, то есть?

Игорь_Яров: alexa пишет: Различия в мужских и женских крестах появились в 19 веке, то есть? Образцы, которые возможно данным образом классифицировать, известны(мне во всяком случае), с середины XVIIIв. Выговское литье. Именно та самая, общеупотребительная на данный момент форма. Аналогов среди дораскольных, т.н. «женский» крест не имееет.

alexa: Игорь_Яров пишет: Аналогов среди дораскольных, т.н. «женский» крест не имееет. Ясно. Хочу вернуться к ношению мирянами наперсных крестов. Может такой крест, как на приведённой мной фотографии, носиться в качестве наперсного?

Игорь_Яров: alexa пишет: Хочу вернуться к ношению мирянами наперсных крестов. При етом, конечно Вам имеет смысл воссоздать и весь костюм, с которым оные и носились 🙂 alexa пишет: Может такой крест, как на приведённой мной фотографии, носиться в качестве наперсного? Вполне. Единственное, носили их как правило на цепи, изображения которых Вы можете увидеть выше, а они в наше время редкость. Либо на заказ(причем еще мастера нужно будет найти), либо старинную покупать.

alexa: Игорь_Яров пишет: При етом, конечно Вам имеет смысл воссоздать и весь костюм Ну, при желании и с Божией помощью и это не трудно. Ведь крест-то уже «воссоздали».

Игорь_Яров: alexa пишет: Ну, при желании и с Божией помощью и это не трудно. Ведь крест-то уже «воссоздали». Бог в помощь! Дело достойное.

САП: Игорь_Яров гляди

mihail: САП шикарный сюжет, заставлю своих девок смотреть

САП: Игорь_Яров пишет: Ты с сайта Терема его скопировал? На ютубе нашел.

Игорь_Яров: Из моего собрания:

alexa: Игорь_Яров пишет: Из моего собрания: Видел подобные в одной никониянской лавке в Подмосковье. При случае рассмотрю ближе. А размер таких наперсных крестов каков? Те, что я видел, невелики: 2х3 см примерно. Наверное, уменьшенная современная копия.

alexa: Игорь_Яров пишет: лучше старинный ищи 🙂 Верно всё. Найти можно и старинный.

Игорь_Яров: Велико-Устюжское литье, XVIIв.:

alexa: Игорь_Яров пишет: Велико-Устюжское литье, XVIIв.: Красота и лепота! Кстати. на кресте слева вверху. Похоже, Вологодское «чоканье»: «Чрь Славы».

Игорь_Яров: alexa пишет: Кстати. на кресте слева вверху. Похоже, Вологодское «чоканье»: «Чрь Славы». Может быть, сложно сказать 🙂 Возможно просто букву так изобразили.

Игорь_Яров: Копаные, из под Иркутска:

Игорь_Яров: Вот еще, с сайта этнографического музея: Наперсные (нагрудные) кресты носили на теле под рубахой (кресты-«тельники») или поверх одежды. Крест надевали младенцу во время обряда крещения и он не снимался на протяжении всей жизни. Их подвешивали на ажурной металлической цепочке, гайтане, ленте и других держателях. Кресты отливали или штамповали из серебра, меди, бронзы, латуни, олова или их сплавов, по традиции они могли быть четырех-, шести- или восьмиконечными. Шестиконечные кресты изготовляли и обычно носили старообрядцы. На лицевой стороне креста изображалось распятие или его аллегорическое замещение в виде голгофского креста, а концы делались в форме трилистников и других сложных элементов геометрического или растительного характера. Уже в XIX веке наперсные кресты постепенно становятся не только предметами христианского религиозного почитания, но и выполняют эстетическую функцию украшений. click here

Игорь_Яров: Из краеведческого музея респ.Коми, Усть-Цыльма: click here Учредители выставки весьма своеобразно трактуют свои экспонаты: Культовые предметы: 2. Женские нательные кресты; 3. Мужские нательные кресты; 4. Цепь для мужских нательных крестов. Экспонаты выставки «Старопрежней Руси осколок. ». 2007. Фото Т.Дроновой. И смех и грех.

Игорь_Яров: Из родовой усыпальницы Демидовых, XVIIIв., скорее тельник:

mihail: Игорь привет! Может чево продаж за не дорого!

Игорь_Яров: mihail пишет: Игорь привет! Может чево продаж за не дорого! Из моих токмо три. Сам покупал, искал, если на вернике увижу, сообщу тебе. А не за дорого только если у кого с рук купить. Даже в Архангельске цены не сильно отличаются.

mihail: Игорь_Яров пишет: Из моих токмо три. Сам покупал, искал, если на вернике увижу, сообщу тебе. А не за дорого только если у кого с рук купить. Даже в Архангельске цены не сильно отличаются. Привет! Письмо получил? Я иногда встречаю в продаже, но сам нерублю, а не хочется за дорого всякий хлам брать.

Игорь_Яров: mihail пишет: Привет! Письмо получил? Здорова! Получил, Спаси Христос! mihail пишет: Я иногда встречаю в продаже, но сам нерублю, а не хочется за дорого всякий хлам брать. Я тоже не очень большой специалист, но от новодела как минимум отличить могу. Можем какнить вместе съездить.

Параман: суть вещей

Приблизительное время чтения: 2 мин.

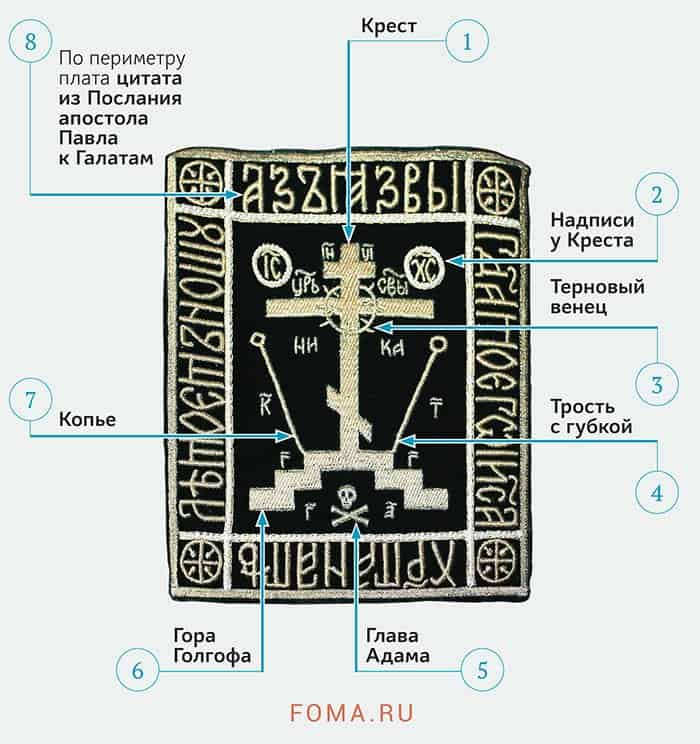

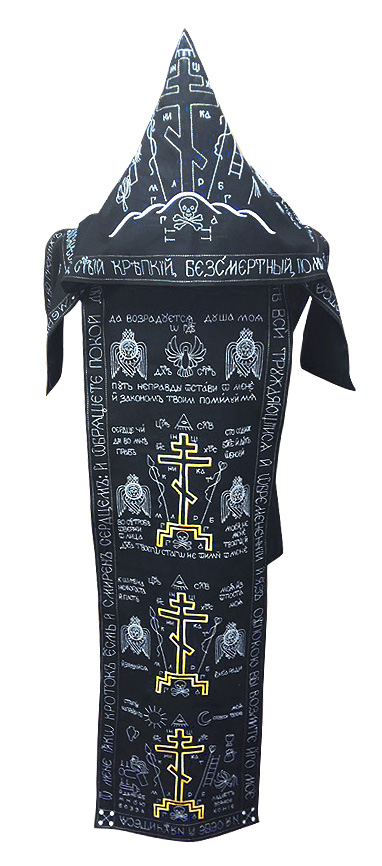

Параман — (от греческого παραμάντιον или παραμάνδυον, «добавление к мантии») — часть монашеского облачения в виде квадратного отреза ткани с четырьмя лентами на углах. На нем вышит крест, на котором распяли Христа, и другие орудия Его пыток. Ленты связываются вместе на груди, образуя крест, а сам плат держится на спине.

В рубрике Суть вещей «Фома» кратко рассказывает о христианской символике на примерах конкретных артефактов и святынь.

Три вида параманов

Малый — носят простые монахи под облачением постоянно.

Аналав — носят схимонахи.

Великий — носит Патриарх Московский и всея Руси, надевая его поверх подрясника только перед богослужением.

Символика парамана

О символике парамана пишет авва Дорофей: «Мы носим на раменах своих знамение креста, как говорит Господь: возьми крест свой и последуй Мне».

Крест

Главный символ христианства. Орудие казни, на котором распяли Христа.

Надписи у Креста

Иисус Назорей Царь Иудейский Иисус Христос

Терновый венец

Был надет воинами на голову Христа

Трость с губкой

Распятый Христос сказал, что хочет пить. Тогда воин обмакнул кубку в уксус и на трости подал ее Спасителю. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам Его (Ин 19:28–29).

Глава Адама

Согласно преданию, останки первочеловека Адама находятся на Голгофе — там же, где распяли Христа. Символическое изображение черепа Адама напоминает о том, что своей смертью Христос искупил все грехи мира, и в том числе — грех первых людей.

Гора Голгофа

Место распятия Христа

Копье

После смерти Христа один из воинов проткнул Его в районе ребра копьем, чтобы удостовериться в кончине: Но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода (Ин 19:34).

Цитата

По периметру плата цитата на церковнославянском языке из Послания апостола Павла к Галатам: «Азъ язвы Господа моего Iисуса Христа на тѣлѣ моемъ ношу». На русском: «Я ношу раны Господа Иисуса Христа на теле моем» (Гал 6:17).

Одежды монашествующих

Из истории монашеских одеяний

С формированием института монашества стали появляться специально монашеские одеяния. Изначально они были очень простыми и практичными: например, в монашеский плащ можно было завернуться во время сна и часто для пустынников он составлял единственную постель. Со временем символическое значение стало преобладать над практическим.

Символика монашеских одежд

Согласно Положению о монашествующих Русской Православной Церкви, «монашество — это особый образ христианского жительства, заключающийся во всецелом посвящении себя на служение Богу».

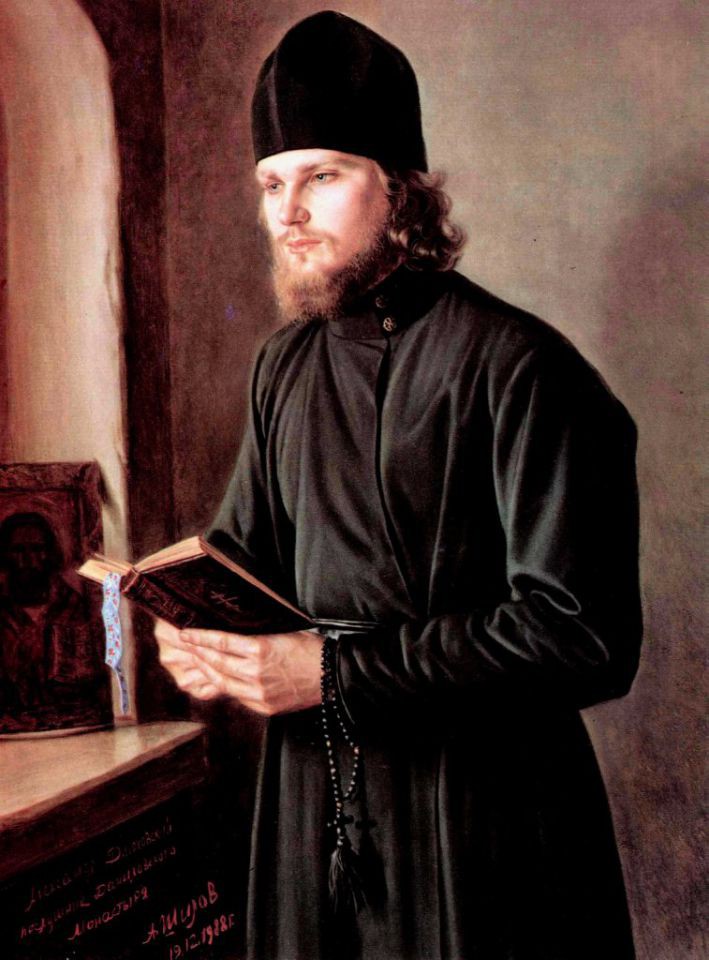

Желающий посвятить себя Богу в монашестве проходит несколько степеней посвящения, каждой из которой соответствует особое одеяние, причем с каждой новой степенью число этих одеяний увеличивается: к уже имеющимся добавляются новые. Монашеское одеяние есть знак посвящения, уневещивания себя Христу, подобно тому, как при венчании на вступающих в земной брак возлагаются венцы.

Черный цвет монашеского одеяния символизирует покаяние, отречение от мира, умирание для всего мирского, дабы ожить для Бога.

Как правило, монашествующие (кроме схимников) надевают все свои облачения только на богослужение и в особо торжественных случаях. Вне службы монахини и инокини ходят в подряснике, поясе и апостольнике, иногда к ним добавляется скуфья. Монахи и иноки ходят в подряснике, поясе и скуфье.

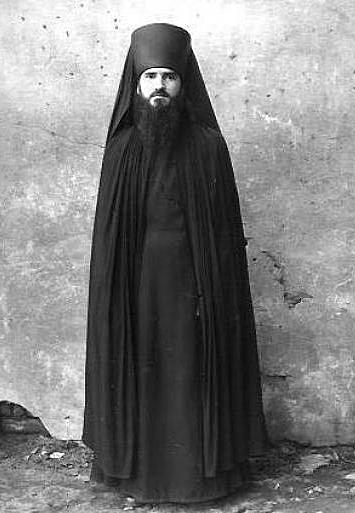

Чины монашествующих

Послушник (ца) – человек, живущий в монастыре, подчинившийся его уставам, принявший решение стать монахом, но еще не прошедший постриг. При посвящении в послушники читается особая молитва. Послушники ходят в подряснике с поясом, послушницы – в подряснике и платке, повязанном на лоб. Иногда послушникам благословляется ношение скуфьи, а послушницам – апостольника.

Рясофорный послушник – следующая степень приближения к монашескому постригу. Находящийся на ней носит рясу, женщины – апостольник, мужчины – скуфью. При посвящении в рясофор читается особая молитва.

Инок – человек, прошедший первый – малый – постриг. К облачению добавляется клобук с наметкой. В знак отречения от мира и оставления прежней жизни при иноческом постриге иногда дают новое имя.

Монах – полная степень монашеского пострижения. При постриге в монашество (малую схиму, мантию) приносятся обеты целомудрия, послушания и нестяжания. Как правило, в знак рождения в новую жизнь, при монашеском постриге дается новое имя (или при оставлении прежнего имени дается новый небесным покровитель с тем же именем. То есть, например, в миру женщину звали Марией в честь равноапостольной Марии Магдалины, а в монашестве ее покровительницей стала прп. Мария Египетская). К облачению добавляются параман с параманным крестом и мантия.

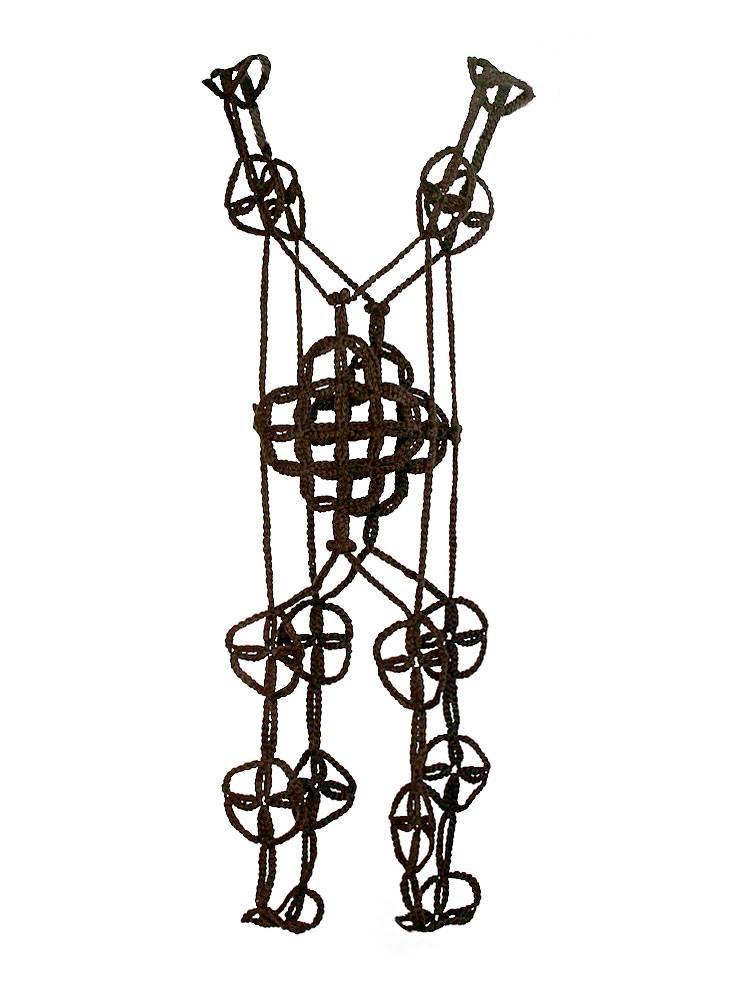

Схимонах – постриг в великую схиму это максимальная степень отречения от мира. Постригаемому вновь меняют имя. На великосхимника возлагается параман с многокрестием и аналав, украшенный изображениями Креста Господня и орудий страданий Спасителя. Клобук заменяется на куколь. Также схимники носят особую скуфью с вышитыми на ней херувимами.

Монашеские одежды

Подрясник – длинное, закрывающее тело одеяние с длинными узкими рукавами. Своей простотой символизирует нищету, смирение, отречение от мира, целомудрие. Существуют русский, греческий и болгарский фасоны подрясников (подробнее о них читайте в разделе нашего справочника, посвященном одежде для священнослужителей). Мужской и женский монашеские подрясники одинаковы по своей сути, но при их пошиве важно учитывать разницу в раскрое одежд для представителей разных полов. В официальной обстановке и в храме монашествующие носят черный подрясник, в быту, особенно в летнюю жару, в некоторых монастырях допускаются другие цвета).

Пояс – символ обуздания плоти, подчинения ее духу, а также бодрости, собранности. Монашествующие носят довольно широкий кожаный пояс, либо пояс из ткани (цельный или плетеный).

Ряса – надевается поверх подрясника. В отличие от него, имеет широкие рукава, находящие на ладонь. Может иметь русский или греческий покрой (см. в разделе одежда для священнослужителей), иметь подкладку или быть сшитой без нее. Монашеская ряса всегда имеет черный цвет. Слово «ряса» происходит от древнего «бедная, вытертая одежда, рубище». Она символизирует беспопечительность и нестяжание.

Срачица (сорочка, хитон, власяница) – длинная свободная закрытая сорочка, которую носят под одеждой. Древние подвижники в качестве сорочки носили власяницу – одежду из жесткой шерсти верблюда или овцы, которая колола тело.

Параманный крест – деревянный крест довольно крупного размера, надеваемый поверх сорочки на грудь и соединяемый шнурами с параманом. Имеет вверху и внизу петли для шнуров.

Мантия символизирует отречение от своей воли, от всех мирских и греховных дел (поскольку скрывает руки). Также она напоминает об ангельских крыльях. Еще одно значение мантии – упование на Промысл Божий и милость Господню, которая покрывает служителя Божия и руководит его жизнью.

Монашеская мантия имеет 40 складок, которые символизируют 40 дней, которые Господь постился на горе Искушения. Этим она напоминает монаху о необходимости постничества и терпения искушений и скорбей.

Мантия служащего священника, игумена или игумении может иметь шлейф. Мантия архимандрита, в которой он совершает богослужение, всегда украшена шлейфом.

Мужской монашеский клобук имеет наметку, разрезанную натрое: две ее боковые части спускаются спереди на плечи, более широкая центральная покрывает спину. Такая форма происходит от древнего обыкновения монахов в определенные моменты богослужения снимать клобук, завязав концы наметки под подбородком.

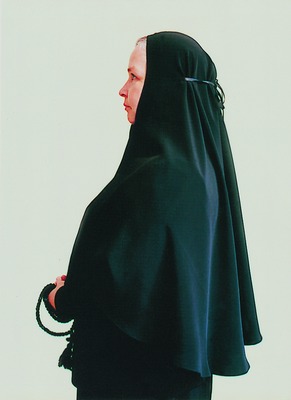

Женский монашеский клобук имеет неразрезную наметку.

В древности вместо клобука монахи носили куколь (от лат. – «капюшон») – головной убор с округлым верхом. Это одеяние пришло и на Русь, где было заменено клобуком в ходе реформы патриарха Никона. Сегодня сохраняется у старообрядцев. Куколь символизировал детскую простоту и незлобие, поскольку похожие головные уборы в древнем мире надевали на младенцев.

Апостольник – часть облачения монахини. Представляет собой платок особого колоколообразного покроя с вырезом для лица. На затылочной части апостольник стягивается лентой в знак контроля над помыслами. Апостольник свободно спускается на спину и грудь, может достигать пояса или быть несколько короче. В официальной обстановке и во время богослужения монахини ходят в черных апостольниках, в быту в некоторых монастырях они заменяются на белые или серые.

Скуфья – шапочка округлой формы, закрывающая лоб. Имеет в верхней части складки, образующие крест. Схимническая скуфья украшена вышитыми изображениями херувимов.

Великосхимнический куколь (кукуль) – мягкий остроконечный головной убор, переходящий в небольшую накидку, закрывающую шею. Напоминает своей формой остроконечный воинский шлем. В последовании пострига именуется куколем беззлобия, шлемом спасительного упования. Святитель Симеон Солунский писал: «Кукуль спускается и спереди на грудь – ради силы мысли и сердца, а также и на спину. Он обшит вокруг червлёными крестами, для того чтобы этим царственным и страшным знамением отгонять врагов, спереди и сзади нападающих на нас».

Схимниками надевается на скуфью, схимницами – на апостольник. На куколе так же, как и на аналаве, вышиты Голгофа, серафимы и текст Трисвятого.

Параман с многокрестием – плетеный, включает в себя 40 крестов.

Четки (вервица) – непременный атрибут монашествующих, напоминающий о том, что монахи (а в идеале, и все христиане) призваны непрестанно молиться. Монашеские четки, как правило, бывают сплетены из черной шерсти или сутажа и имеют сто (иногда более) зерен.

Как правильно выбрать наперсный крест, чтобы не нарушить Положение о наградах Русской Православной Церкви

Часто на к нам обращаются благодарные прихожане, которые хотели бы сделать памятный подарок для своего пастыря. Таким подарком обычно становится наперсный крест. Не всегда желающие одарить знают, что при выборе креста большое значение имеет и цвет, и форма, и наличие украшений.

Дело в том, что священники имеют право носить только такой крест, который положен им согласно их статусу, и если ошибиться в выборе,креста, батюшка просто не сможет его носить.

Как правильно выбрать крест, чтобы подарок был «не в бровь, а в глаз»? Какими правилами надо руководствоваться при выборе самого главного христианского символа, который несет на себе священнослужитель? Кто устанавливает эти правила, и как они изменились к настоящему времени?

Одним из важнейших событий церковной жизни в 2017 году стал Архиерейский собор Русской Православной Церкви. Не самым заметным итогом его деятельности, но важным для освещения поставленных вопросов стала новая редакция Положения о наградах Русской Православной Церкви.

Изменилась последовательность присвоения наград, были уточнены некоторые моменты. появились новые награды.

Коснулись изменения и правил ношения наперсного креста.

1. Восьмиконечный наперсный иерейский крест серебряного цвета

Ранее Положение о наградах гласило, что «Награждение наперсным крестом производится указом епархиального архиерея не ранее чем через три года после награждения камилавкой (для монашествующих — набедренником) и при сроке служения в священном сане не менее пяти лет».

Между тем, на практике, священник начинал носить крест – более простой – сразу по рукоположении.

Теперь эта двусмысленность удалена: «восьмиконечный наперсный иерейский крест серебряного цвета возлагается на пресвитера при рукоположении».

2. Наперсный крест золотого цвета

Появляется новая награда: «Право ношения наперсного креста золотого цвета. Награждение производится указом епархиального архиерея не ранее чем через четыре года после награждения правом ношения камилавки (для иеромонахов и священноиноков — не ранее чем через пять лет после награждения правом ношения набедренника)».

Интересно, что ранее в качестве наградного обычно использовали так называемый Павловский крест, изготовленный из серебра (или его имитации) и позолоченный.

Сейчас иереям, обладающим старинными крестами, с которых сошла позолота, видимо, придется обратиться к услугам реставраторов.

3. Крест с украшениями

Крест с украшениями ранее возлагался на протоиерея – старое положение гласило: «Награждение производится указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси не ранее чем через пять лет после награждения палицей» (палицу же возлагали на протоиерея, через пять лет после возведения в этот сан).

Теперь «Награждение крестом с украшениями производится указом Святейшего Патриарха не ранее чем через пять лет после награждения правом ношения палицы. Продолжительность служения в сане пресвитера должна составлять не менее двадцати лет».

Возведение в сан протоиерея отныне «производится указом Святейшего Патриарха не ранее чем через пять лет после награждения правом ношения наперсного креста с украшениями. Продолжительность служения в сане пресвитера должна составлять не менее двадцати пяти лет (иеромонахи и священноиноки не награждаются)».

Ранее в сан протоиерея возводили до награждения крестом с украшениями и всего через десять лет служения в священном сане.

4. Второй наперсный крест

В Положении появилась такая награда, как право ношения второго наперсного креста – ранее она не была предусмотрена, хотя на практике маститые протоиереи с двумя крестами встречались и прежде.

Теперь «Награждение правом ношения второго наперсного креста с украшениями производится указом Святейшего Патриарха не ранее чем через десять лет после награждения правом ношения митры. Продолжительность служения в сане пресвитера должна составлять не менее пятидесяти лет».

5. Женское монашество

Изменения коснулись не только носителей священного сана.

Теперь «За особые заслуги в трудах на благо Святой Церкви указом Святейшего Патриарха монахиня какого-либо монастыря, а также настоятельница архиерейского подворья может быть удостоена права ношения наперсного креста золотого цвета, которое сохраняется пожизненно».

Ранее наперсный крест могла носить только игумения, но цвет его не регламентировался. Теперь же игумения носит только золотистый крест – либо крест с украшениями (как более высокую награду).

Ранее игумения по оставлении ею должности лишалась права ношения наперсного креста – теперь же оно сохраняется за нею пожизненно.

Мы постарались коротко осветить основные изменения, коснувшиеся правил ношения наперсного креста.

Вопрос этот – очень важный, и подходить к его решению необходимо крайне ответственно.