почему можно не верить в бога

Три причины не верить в Бога

Страдание, несовершенство человека и. желание, чтобы Бог и правда существовал — философ Андре Конт-Спонвиль о причинах, по которым он не верит в Высший Разум.

«Как вы, человек столь близкий к христианской традиции и знающий евангельские каноны, можете утверждать, что не верите в Бога?» Когда мне задают этот вопрос, в ответ я могу назвать сотню причин, но трех, кажется, вполне достаточно.

Первая причина — самая банальная, но и самая значительная — это необъятность зла и горя в этом мире. В нем слишком много ужаса, страдания и жестокости. И все это вина человека? Без сомнения, но дело не только в нас.

Сама природа безжалостна. Безжалостен мир, в котором мы живем. Возможно ли представить, чтобы Бог захотел устроить все эти землетрясения, страшные болезни, страдания детей, немощь стариков? Значит, либо Бог несправедлив, либо он не всемогущ. А если Ему не хватает могущества или сострадания, значит, он глубоко несовершенен — какой же это Бог!

Моя вторая причина не верить в Бога — это сама натура человеческая, скорее смешная и жалкая, чем злая. Я слишком хорошо себя знаю и испытываю к себе слишком мало уважения, чтобы возомнить себя божьей тварью.

Стал бы Он так утруждать себя ради столь посредственного создания? Могла ли великая сила породить такую убогость? Я пытаюсь быть достойным и приличным человеком и, без сомнения, не считаю себя много хуже остальных людей. Но просто быть приличным человеком — как это ничтожно, как это жалко!

Любая религия строится на желании жить вечно или, точнее, не исчезнуть в никуда после смерти и желании быть любимыми

Третья причина, когда я говорю о ней, она звучит абсурдно. Моей вере в Бога больше всего мешает то обстоятельство, что мне очень хотелось бы действительно верить в его существование.

Любая религия строится на наших самых заветных желаниях — желании жить вечно или, точнее, не исчезнуть в никуда после смерти и желании быть любимыми. И именно поэтому вера вызывает подозрения.

Выводы напрашиваются сами собой: вера, построенная на самых заветных желаниях, без сомнения, создана только для того, чтобы успокоить, утешить и обнадежить нас — пусть даже одним лишь обещанием исполнения этих желаний.

Такова суть иллюзии, которую Фрейд определяет как «вера, порожденная человеческими желаниями». Питать иллюзии — значит принимать желаемое за действительное. Невозможно желать чего-либо больше, чем мы желаем существования Бога.

Ничто так не подпитывает наши иллюзии, как вера в Него. И то, как сильно я — как и другие люди — хочу верить в существование Бога, — уже причина, достаточная для того, чтобы не верить в Него. Бог слишком прекрасен, чтобы существовать на самом деле.

Почему человек не верит в Бога?

Согласно последним исследованиям, доля верующих людей в мире составляет 45%. В то время как 55% населения земного шара не верят в бога. Данный факт нередко озадачивает людей. Родственники недоумевают, почему сын не верит в бога. Верующие удивляются существованию атеизма. Почему так происходит?

Об атеистах

Кто такие верующие? Люди, которые верят в то, что над ними есть сверхъестественное существо. В христианстве, современной и наиболее близкой русскоговорящему населению на данный момент религии, это бог, который следит за поступками человека и выносит решение о том, куда ему направиться после смерти: в рай, где ждут блаженства, или ад, где ему предстоит до скончания времен испытывать страшные муки. Эта концепция христианства указана в «Библии», священной книге для христиан.

Догмы, принятые в этой религии, разделяет меньшая часть населения земного шара. Люди, не верящие в бога, называются атеистами. Слово это произошло от греческого «теос» – «бог» и приставки «а» – «без». Люди, не верящие в бога, называются агностиками, если они при этом не отрицают его наличия. «Агностицизм» переводится как «непознаваемый» с греческого.

Много раз концепцию христианства стремились опровергнуть сторонники атеизма. На вопрос: «Почему я не верю в бога», каждый отвечает по-разному.

История религии

Практически каждому европейцу известны строки главной христианской книги – «Библии», которая с самого начала открывает тайну создания человека:

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему ‹…› и сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою»

По идее, именно эти строки прочертили грань между человеческим существом и остальными животными, которые не являются «образом и подобием» создателя.

После самого жестокого и темного времени, Средних веков, когда христианство в Европе господствовало, а религиозные догмы соблюдались строго, появлялось все больше тех, кто не верил в бога. Причины были в том числе и в беззакониях, учиненных Церковью в этот период. История запечатлела Кровавые крестовые походы, учиненные под именем Христа, индульгенции, позволявшие за деньги купить прощение богом любого страшного деяния, и многое другое.

Желая сокрушить догмы религии, которые господствовали в темные Средние века, период расцвета религии, просветители XVIII века утверждали, что люди произошли от животного мира.

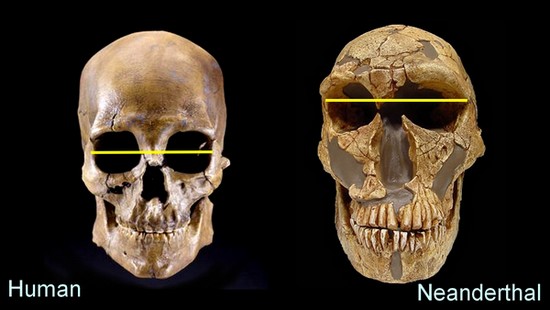

И раскопки действительно принесли новые потрясающие факты. Так, в 1908 году швейцарцем Отто Гаузером у реки Везеры во Франции были найдены погребения неандертальцев. Религиозно настроенные ученые указывали на то, что наличие обряда погребения указывает на наличие верований у людей. Сторонники отсутствия религии у древних людей твердили, что это лишь случайность. Но с течением лет все больше было найдено погребений неандертальцев, всего их нашли около 90.

В итоге противостояние 2 лагерей закончилось тем, что факт наличия верований у этих людей был признан, когда появившиеся данные уже нельзя было отрицать. Теперь достоверно известно, что неандерталец, древний вид человека, живший за сотню тысяч лет до современного, обладал религиозными представлениями.

С обнаружением многочисленных странных человеческих костей, объявленными останками человека вымершего вида, остро встал вопрос: «Как эта находка совмещается с верой в то, что бог создал человека по «образу и подобию» своему?». Ведь обнаруженный тип существа являл собой примитивную форму человека, у которого была речь, но и переходные черты от обезьяны, которые значительно отличали его от современного Homo sapiens. Часть ученых, которая не верила в бога, ликовала с обнаружением доказательства того, что люди произошли от обезьян, а не от бога, а другая часть оказалась смущенной.

В 1861 году, после первого обнаруженного и описанного Кингом скелета особого типа Homo neanderthalensis, обладавший авторитетом профессор Рудольф Вирхов высказал идею о том, что останки принадлежат человеку, который страдал от рахита, а затем от подагры. Этим он объяснял очевидную деформацию его костей.

Однако вскоре аргумент был разбит, когда в 1887 году в пещере у Спи в Бельгии Марселем де Пюидом и Жаном Фрэпоном была найдены еще несколько останков точно такого же типа. Рядом с ними были найдены примитивные орудия с костями давно вымерших зверей – мамонтов, пещерных медведей. Если и эти люди страдали от рахита, то десятки тысяч лет назад, когда климат на Земле был совершенно иным. С обнаружением несколько находок стало понятно, что больных было бы слишком много. После тщательных исследований и ряда новых находок было доказано, что сотню тысяч лет назад на территории Европы жили люди, которые отличались от нас чертами, которые по своим анатомическим характеристикам были ближе к животным, чем к человеку.

Это был триумф сторонников происхождения человека естественным путем. Как мог быть обезьяноподобный неандерталец также «образом бога»? Если нет, то и ныне живущий человек к богу не имеет отношения.

Помимо того, даже если признать, что на планете не было племени, служившего переходной ступенью между отсутствием всякой веры и созданием религии, то невозможно всерьез утверждать, что отдельный, более примитивный вид обнаруженных типов человека мог иметь веру. Мозг их был мал, у них не было семей, не было и собственности, они руководствовались потребностями обогреться, продлить род. Очевидно, что мозг просто не обладал способностью дойти до такой высокой абстракции, как религия. Она не была им нужной.

Реакция верующих

Приверженцы библейской картины мира игнорировали обнаружение этих останков, пытались отрицать их значение в эволюции, говоря, что это лишь народ, который жил пару тысяч лет назад на территории Европы, а кости древнейших зверей оказались рядом с ними случайным образом. Ряд других утверждал, что это были обезьяны, похожие на людей. Положение верующих было шатким еще и из-за того, что, согласно Библии, мир был создан всего за 5000 до рождения Иисуса Христа. И в ней совершенно не упоминалось об эволюции и развитии видов человека. Все больше людей не хотели верить в бога.

Как появилась религия

Таким образом было доказано, что история человека гораздо древнее любой религии. Люди создали ее как часть культуры и видоизменяли на протяжении своего существования. Множество религий появлялось, жило несколько тысячелетий, и умирало затем. Каждый культурный слой в человеческой истории верил во что-то свое. Создавались абсолютно иные верования на их месте. Чего бы и кому бы ни хотелось, и такую же роль играет христианство. Каждая религия остается с человеком столько, сколько ему нужно, а спустя века, быть может, их десяток, оказывается вымершей и передаваемой потомкам как часть истории полудиких предков. Как сейчас люди изучают богов Древней Греции, в которых тысячелетия свято верили те люди, так и в последующем буду изучать современные религии. От тех богов ничего не осталось, кроме мифов, а для миллионов людей они были целой жизнью, кто-то за них проливал кровь и отдавал свою жизнь.

Причины существования Церкви

Изначально все люди рождаются неверующими. Каждый ребенок не верит в бога. С рождения он еще не успевает освоить навязываемых ему тем обществом, где он живет, стереотипов. В каком-то уголке планеты ему внушат со временем, что богов несколько, и они требуют жертвоприношений, в каком-то обществе скажут, что пользоваться телефоном – грех, и нужно забивать камнями делающих это, где-то – что, если он не будет молиться, что-то случится. От этого и возникают частые запросы в интернете «не верю в бога, но молю». Но изначально атеисты все.

Верующие – люди, которые признают над собой сверхъестественное высшее существо.

Библия прямо указала, что бог создал человека «по образу и подобию» своему. Апостол Матфей, посланник Иисуса, писал, что создатель требует, чтобы люди были совершенными, как он сам. Христиане должны стараться быть похожими на него, достигать его уровня. Но если мы должны стремиться мыслить как он, а он предписал нам быть верующими. То во что верит сам бог? Если он атеист, то и человек должен стараться быть атеистом. Это фундаментальная основа мышления – допускать высших существ или нет.

Если представить, что создатель верующий, то во что? Концепция всеведения бога, описанная в Библии, предписывает то, что ему не нужно не во что верить: он все знает. Как не верит автомеханик в наличие поршней в машине, он знает, как они выглядят, знает их свойства и способ создания.

Каждый верующий признает бога высшим созданием, он поклоняется ему. К поклонению относятся молитвы, жертвы реальные и символические, прославление его и постоянные просьбы о чем-либо. Это всегда есть в поведении любого верующего.

Но чему бы могло поклоняться само божество, что выше него? Кому ему отправлять молитвы, если, согласно концепции монотеизма, он один и знает обо всем. Следовательно, он знает о том, что он один. Ему не нужно ничему поклоняться, и в монотеистической религии, коей является христианство, ему верующие не дали такой возможности. Таким образом:

Вывод: бог является чистым и непоколебимым атеистом.

Если вернуться к началу рассуждения, становится понятно одно. Если бог является атеистом, который создал человека «по образу и подобию» своему и все должны стараться стать такими же идеальными, как он (знать, а не верить), то не нужны ни вера, ни религия. Все должны стремиться к знаниям, а не вере, то есть, к атеизму.

Тогда кому нужно, чтобы были верующие? Церкви. Почему? Это большой бизнес, выстроенный на человеческом невежестве.

Церковь – это о благе?

Во все времена находились люди, которые подвергали близких смерти за свои убеждения, когда это было нужно тем, кто обладал властью. Убивали за то, что их когда-то убедили верить в одного или другого бога.

Люди верили в идолов, и убивали друг друга в ходе чьей-то борьбы за власть. Верили в богов, и продолжали грабить, подставлять и развязывать войны с тысячами жертв. Сегодня те, кто называют себя христианами, продолжают убивать себе подобных. Во всех точках земного шара прямо сейчас ведутся войны.

И все это нередко одобрялось Церковью. Все потому, что история – это не о религии, это о власти. Тем, кто идет убивать и умирать, религия говорит, что это почетно. Почет никто не видит, но людей убеждают в чем угодно. Тем, кто проживает жизнь в кромешной нищете и безысходности, Церковь говорит, что это ненастоящая жизнь, дальше будет другая, где за мучения воздастся. Воздания и другую жизнь никто не видит, но опять же, людей можно убедить в чем угодно.

Помимо этого, со Средних веков и до сегодняшнего момента Церковь является богатейшей структурой, в которую всегда поступают средства от людей. Как?

Манипулирование осуществляется на главных страхах человека. Каждому христианину известно, что если не соблюдать заповедей, не молиться в церквях, то его ждут вечные мучения. И эта догма с детства внушается многим и становится причиной сильного страха, который оказывается сильнее логики персоны. Отсюда и появляются запросы в поисковике «не верю в бога, но я его боюсь». По официальным данным, за один этот месяц 83 человека вбивали эту фразу в одну из поисковых систем.

«Я не верю в бога»: причины

Каждый человек по-своему разрешает для себя религиозный вопрос. Нередко звучат такие ответы. Христианство – одно из лучших изобретений человечества, которое появилось всего 2000 лет назад после более чем 100 000-летней истории существования человека на Земле.

Лицемерие

Аргумент человека, который не верит в бога, против религии нередко звучит так: «творить добро из страха наказания – лицемерие». Библия прямо указывает, что те, кто не будут поступать определенным образом – подвергнутся наказанию. Одна из популярных точек зрения на этот счет указывает на парадокс в концепции христианства. А именно то, что бог следит за поступками и отправляет людей в адское пекло, где они проведут в жутких мучениях всю вечную жизнь, но при этом он любит их. Читая Библию, люди начинают не верить в бога ибо не чувствуют его любви. Такой процесс происходит после ознакомления с «Ветхим Заветом» в большей степени.

Из этого вытекает еще одна распространенная позиция: «я не верю в бога, так как он не мог бы быть так жесток». Ведь в «Библии» указано, что бог – идеальная сущность.

Древние люди

Весьма странно с позиции человека, который не верит в бога, выглядит и тот факт, что человек живет на Земле уже более 300 000 лет, а спасению, согласно Библии, подвергнутся только те, кто верили в бога. В нынешнем мире бо́льшая часть населения руководствуется абсолютно иными убеждениями. Почему же правы христиане, которые появились недавно? И куда они девают большую часть когда-либо существовавших людей, которые и о существовании Иисуса и канонах знать не могли и не верили в бога? В ад? А за что?

До современной религии на протяжении многих тысяч лет люди жили и поклонялись своим божествам. Каждое поколение считало своих богов реальными, единственно верными. Древним религиям в десятки раз больше лет, чем христианству. Христианство насчитывает всего лишь пару тысяч лет, а древним религиям более 300 000 лет. И основы каждого культа видоизменялись вместе с развитием человека, в зависимости от его потребностей.

Легко объясняется и то, почему возникло христианство. Все дело в мышлении людей, в человеческой психологии: у человека в голове всегда есть тот, кого он боится. Если посмотреть на тех, кто обладает властью в этом мире, можно заметить существенные различия в их мышлении от тех постулатов, которыми пользуются другие слои населения, составляющие костяк верующих.

История принятия веры

Достоверно известно, каким образом на Руси князь Владимир выбирал новую веру для страны. В летописи того времени указывалось, как он разослал гонцов по разным странам. Каждый должен был изучить постулаты религий в соседних странах – мусульманства, буддизма и христианства. Все это делалось, чтобы выбрать наиболее выгодную для Руси религию.

Выбор верования решал не его духовный вопрос, а тот, что давал конкретные преимущества во власти. Так, он воспользовался христианством, чтобы объединиться с могущественной на тот момент Византией. Религия являлась инструментом власти.

Психология

Еще одним аргументом в пользу того, чтобы не верить в бога, называется следующая позиция.

Все дело в том, что религия с детства формирует мышление человека определенным образом, чтобы он был удобен для управления. Тот, кто верит, боится своих естественных потребностей, боится всего вокруг. Он не ценит своей жизни, потому что верит в следующую, а значит, в этой не будет ни за что бороться. Все это также превращает верования в удобные средства манипуляции для тех, кто обладает властью.

Те, кто действуют по принципу «не верю в бога, но я его боюсь», ставят во главу угла своей жизни страх. Человек мыслит одинаково во всех сферах жизни, и начинает поступать так или иначе, боясь начальника и прочих людей власти. Такой человек не станет сильным, он не сумеет стать угрозой для власти. Как не станет им тот, кто постоянно кается, во всем ищет свои грехи и ущербность. Он смиренность, что так удобно для тех, кто хочет жить прекрасно в этой жизни. Вся система построена на использовании других таким образом, чтобы они не понимали этого.

Промежуточная позиция

Был найден во Всемирной сети и такой грамматически неправильный запрос «не верю в бога, но я слышу его шопот». Нужно отметить, что официально доказано, что убеждать себя в том, что происходит общение со сверхъестественными существами, отчетливо слышать в голове голоса означает быть психически нездоровым. Кто-то начинает верить, что таким образом он общается с богом. Но противное доказывает то, что данный синдром с легкостью лечится с помощью лекарств, которые исцеляют шизофрению. Их может подобрать только психиатр.

Где больше всего верующих?

За XX–XXI века было проведено 63 исследования, в ходе которых ученые искали причины по которым люди верят в бога. Многих из них удивило то, что 45% населения Земли – верующие. Притом что нынешний человек побывал в космосе, забрался вглубь атома, сделал открытия касательно происхождения человека, которые показали истинную историю появления людей на Земле. Которая, кстати, не совпала с библейской. Как такое количество верующих оказалось возможным?

В ходе исследования Грегори Пола, было выявлено, что в странах первого эшелона существует одна любопытная зависимость. Чем выше уровень религиозности населения, тем хуже качество жизни в стране. Так, Соединенные Штаты Америки были признаны как самой религиозной страной в мире, так и самой неблагополучной из них.

С точки зрения самого ученого, наличие взаимосвязи между этими явлениями объясняется следующим образом. Уверенность человека в завтрашнем дне и спокойствие ведет к тому, что он не нуждается в дополнительной психотерапии. Ему не нужна защита и утешения от религии.

Таким образом, это указывает на психотерапевтическую роль верования. Ученые так объяснили этот механизм.

Всем известно, что в мире происходит много несправедливых событий: дети умирают мучительной смертью, кто-то творит беззаконие и остается совершенно безнаказанным, хорошие люди много страдают. Но вера все объясняет, она дает лекарство от боли, которую причиняют эти ситуации. Она говорит: «все воздастся на том свете».

Веря в то, что однажды наступит справедливость, человек избавляется от необходимости бороться и переживать в этом мире. Появляется логичное объяснение на все: «если кто-либо погиб, значит, это ему хорошо, так как неисповедимы пути господни».

В человека встроен сильнейший страх неопределенности. Обретая веру, человек думает, что может контролировать свою жизнь и предугадать исход. Хотя бы посмертной своей жизни.

Помимо этого, религия решает самый острый вопрос, который встает перед человеком: что будет после смерти? Мысль о том, что однажды он умрет, доставляет ему много страданий. Однако ответ на данный вопрос, утверждающий, что человек не умрет, воодушевляет его. Ему становится понятно, что делать, чтобы жить счастливо и вечно: попасть в рай. Вера дает и инструменты, с помощью которых туда попасть: молиться, соблюдать заповеди, общаться со священниками и ходить в церковь. Этим и объясняется высокая популярность Церкви на сегодняшний момент.

Заключение

Верить или не верить в бога и по каким причинам – личный выбор каждого. Вместо того, чтобы пытаться понять других, вмешиваться в их мировоззрение, не лучше ли найти дорогу к себе? Человек знает о себе гораздо меньше, чем может представить.

Почему нам трудно поверить в Бога?

протоиерей Александр Мень

Предлагаемая беседа не претендует на исчерпывающее освещение темы и затрагивает лишь некоторые из проблем подхода к вере. Велась беседа в узком домашнем кругу. Записана слушателями и участниками. Хотя текст несколько отредактирован и сокращен, он сохранил непосредственность живой речи собеседников. 1979–80 г. (?)

Л. – Наша беседа условно, повторяю, условно называется «Почему нам трудно поверить в Бога?». Вопросы, которые мы задаем А.М. конечно, для каждого свои и в то же время для многих – общие. Часть их в записках – мы их не подписывали, а вероятно, потом можно будет еще свободно побеседовать. Ну вот и все, предоставляю слово А.М.

А.М. – Я почти никого из вас не знаю, но записки показывают, что одни прошли определенный путь, другие же – только у его начала. Первый вопрос.

Два главных препятствия к вере в моем случае – СЛОВА и ЛЮДИ. Для меня очевидно, что все, что я читаю и слышу о Боге – суть человеческие чувства, слова и мысли. Человеческие, слишком человеческие. И Библия, и Новый Завет тоже. Слишком человеческое происхождение десяти заповедей слишком очевидны. Только «возлюби врага своего», может быть – Оттуда. Но и это мог сказать нравственно гениальный человек, почему же нет?

Я не могу повторять молитвы, потому что их придумали люди. Я не могу верить чужим домыслам и речам о Боге. Мне кажется, что мне легче было бы поверить, если бы не было Церкви если бы не было верующих, если бы о Боге никто ничего не знал, а главное, не говорил. Вера должна быть внутренним открытием, откровением. И я хочу верить, очень хочу – слишком уж тяжело, слишком уж скучно без Бога. Как же сделать, чтобы религия не мешала мне верить?

А.М. – Как ни странно, разделение правильное. Действительно, под словом «религия» – не в обычном, разговорном, а строгом смысле слова – следует понимать те психологические, культурные, социальные формы веры, в которые она отливается, а можно даже сказать, что «религия» в таком определении есть феномен в значительной степени – земной, человеческий. Между тем, вера есть встреча двух миров, двух измерений, она является центром, ядром, сосредоточением духовной жизни человека, которая соприкасается с Высшим.

«Религия» тесно связана с обрядом, а слово «обряд» происходит от слова «обрядить», «одеть». Религия и обряд облекают внутреннюю жизнь в определенные формы, создают социальное и культурно-традиционное русло для веры.

Есть тут еще одно правильное замечание, что вера должна быть внутренним открытием. Да, вера никогда не может быть чем-то принятым только извне. Никогда она не может быть просто заимствована; ее нельзя надеть на себя, как мы надеваем чужую одежду. Человек всегда должен находить ее внутри. В нем открывается то духовное зрение, которое созерцает мир по-иному и видит иной мир. Однако и возникшие на этой основе религиозные формы имеют свою ценность. Они помогают установить связь между людьми. Слова, которые кажутся мешающими, оказываются мостами, хотя они иногда не в состоянии точно и адекватно передать духовный опыт. Они всегда – символ, икона, миф – в большом смысле слова. И в определенных условиях эти знаки говорят о многом.

Люди тонко чувствующие, очень близкие между собой легко понимают друг друга без слов, но в большинстве случаев нам нужна словесная информация. Отбросить ее совсем человек не может. Все дело в том что стоит за словом и формой. Когда я читаю любимого поэта, за строками я угадываю невыразимое. Но если между мной и поэтом нет ничего общего, его стихи окажутся для меня мертвым набором слов. Наверно многие из вас замечали, как по-разному мы воспринимаем одну и ту же книгу в разном возрасте, при равных обстоятельствах и настроениях. Приведу эпизод из биографии русского богослова Сергия Булгакова. В молодости, когда он был еще атеистом, он ездил в Германию на конференцию в Дрезден и в перерывах заходил в галерею. Там он подолгу стоял перед Сикстинской Мадонной, потрясенный духовной силой, исходившей от нее, это стало одним из моментов его духовного переворота, когда он открыл в себе христианина, который в нем жил всегда. Потом, много лет спустя, уже священником и богословом он вновь оказался в Дрездене. Картина, к его удивлению, уже ничего ему не говорила. Он пошел дальше того первого шага к вере, который он сделал в пору молодости.

Итак, многое зависит от того, каково устроение человека в данный момент. Но это не зачеркивает роль образов, символов и слов. Нет ничего унизительного в том, что весть о духовной тайне часто доходит до нас с помощью человеческих средств. Не надо презирать слово «человеческое». Человек сам есть чудо и тайна, он несет в себе отблеск Бога. Как-то Честертон сказал, что если бы ласточка сидя в гнезде, пыталась бы строить философские системы или писать стихи, мы были бы крайне поражены. Но почему мы не поражаемся тому, что какое-то позвоночное, скованное законами биологии, думает о том, чего оно не может пощупать руками, увидеть глазами, мучается проблемами, которых нет в природе? Сам человек всем своим существованием указывает на реальность какого-то иного плана бытия. Этот факт дан нам непосредственно. Его не надо «вычислять» или «выводить». Каждый из нас несет в себе удивительную загадку духа, того, чего нет ни в одном организме, ни в одном камне, ни в одной звезде, ни в одном атоме, а только в человеке. В нашем теле преломляется весь комплекс мироздания, вся природа, а что отражено в нашем духе? Не высшая ли духовная Реальность? Именно потому, что мы обладаем духом, мы можем быть проводниками этой Божественной Реальности.

Конечно, есть личности, через которых Бог является с особой очевидностью и силой. Это святые, пророки. Мудрецы. Их свидетельства о мистическом опыте драгоценны для нас, как драгоценны творения великих гениев, постигших законы красоты, гармонии, сложных структур природы. Но мы, христиане знаем, что высшее откровение Бога явлено нам через личность Христа. В связи с этим обращусь к следующей записке:

В евангельском повествовании я вижу подлинный исторический факт, преломленный сознанием современников, перешедший в миф, а затем в догмат – историю, произошедшую с живым человеком, но с человеком и только. Я пришла к этому сама, раньше, чем прочла Ренана и Штрауса. Изо всего очевидно; что Иисус Христос был гениальной личностью, несравненно опередивший уровень нравственного развития своих современников-соплеменников. Возможно, это был даже мутант, феномен, человек иной, отклоняющейся породы – какой-то гений психической проникновенности, как встречаются иногда гении памяти или музыкальности, с качественно иным мозгом, нежели у всех прочих. Но очевидно, что это был человек своего времени, с сознанием, присущим своей эпохе. Неудивительно, что, живо ощущая свое отличие от окружающих, он поверил, что он сын Бога, и ему поверили его ученики – в этом нет ничего удивительного, такая вера вполне соответствовала всему контексту тогдашнего мировоззрения, и этому многовековому ожиданию мессии… (сейчас новых «сыновей божьих» быстренько упрятывают в психдома). Как все( и нынешние) фанатики чистой веры, он был великим гипнотизером, а в соединении с высоким интеллектом и психологической одаренностью это могло производить ошеломляющее впечатление, стократно преувеличенное в мифологической версии.

А.М. – Прежде всего я должен заметить, что нравственное учение Христа не так уж опередило свое время, как кажется на первый взгляд. Большинство моральных максим Евангелия можно найти у Будды, Конфуция, Сократа, Сенеки, в иудейской письменности, включая Талмуд. Некоторые исследователи даже специально занимались этим и доказали, что в области этики у Христа было мало нового. Далее. «Многовековое ожидание Мессии», о котором сказано в записке, было связано с фольклорными мотивами, сильно отличающимися от Евангелия. Мессия должен был явиться во главе полчищ человеческих и ангельских, он должен был немедленно попрать язычников, изгнать их из Иерусалима, установить всемирную державу и пасти мир «жезлом железным». Были и другие представления, но господствовали эти – популярные. Их разделяли и ученики Иисуса. Если вы внимательно читали Евангелие, то помните, как они все время ждали награды, делили будущие место у трона Мессии, словом, их понятия сначала были грубыми и примитивными. Штраус, упомянутый здесь, в своей книге воссоздал якобы из текстов традиционный образ Мессии и потом пытался доказать, что все черты Спасителя перенесли на Иисуса. Но дальнейшее исследование показало, какая пропасть разделяет Христа от традиционного мессианизма. Почему же люди поверили в Иисуса? Потому ли, что он был гениальным пророком, провидцем, мутантом, гипнотизером? Но почему тогда он жил и действовал, не заботясь об успехе? Ведь Христос пришел, не был уважаемым и любимым всеми, прославленным мудрецом, вроде Сократа или Будды, который вербовал преданных учеников из высших классов и просвещенных брахманов. Он не опирался на земную власть, как Конфуций, Заратустра, Магомет и Лютер/, Он не обращался к силе теоретических аргументов, не делал чудеса орудиями пропаганды. Он исцелял, сострадая, и просил людей, чтобы они не разглашали Его деяний. Гениальность? Но как я уже сказал, у Него не было новой этической доктрины, зато было множество врагов, которых считали почтенными и уважаемыми людьми. Если бы Он был всепобеждающим гипнотизером, что стоило Ему завоевать расположение этих фарисеев и саддукеев? Почему Он не совершил духовного насилия над учениками, почему избрал людей, которые потом отреклись, предали, разбежались, которые так плохо понимали Его?

Нет, гениальный гипнотизер никогда бы не стал привлекать к себе этих слабых, темных, неграмотных рыбаков. И вообще Он действовал бы совершенно иначе. Он конечно проник бы в высшие богословские школы, и силою своего воздействия заставил бы мудрецов Израиля поверить в Него. А те в свою очередь навербовали бы Ему толпы приверженцев. Он был бы рад, когда народ решил провозгласить Его царем. Христос же, узнав об этом намерении, скрылся. Как это мало похоже на действие фокусника-демагога, который хочет путем сенсации создать Себе славу и обрести власть над народом.

Ренан говорил, что есть семья «сынов Божиих», куда включил кроме Иисуса Будду, Конфуция, Заратустру, Магомета, Сократа и пророков. Но что удивительно, ни один из них не имел самосознания, подобного самосознания Христа. Будда пробирался к истине долгим тернистым путем, Магомет писал в Коране, что в сравнении с Богом он подобен трепету комариного крыла. Пророк Исайя считал, что он должен умереть, после того, как Господь явился ему. Конфуций утверждал, что тайна Неба превосходит его понимание. Все они, возвышаясь на много голов над человечеством, управляя и сейчас миллионами людей – все они смотрели на Божество снизу вверх: сознавая Его безмерность. Кроме того, все они так или иначе чтили старинные авторитеты. Только Христос говорил и мыслил иначе. Мы можем не верить Ему, можем повернуться спиной к Его свидетельству, но именно тут – главная Его загадка. Он создал христианство не как некое отвлеченное учение, а посеял семена Царства Божия на земле. Он открыл небывалую возможность Богообщения, без экстазов, механических приемов, без «бегства от мира». Это общение с Богом осуществляется через Него Самого. Он не оставил миру ни Коран, ни Тору, ни какие-либо другие скрижали. Он не оставил закона, а оставил Самого Себя. «Я с вами во все дни до скончания века», – сказал Он. Вся суть христианства заключается в этих словах: Я с вами. Путь к Нему открыт каждому верующему в Него. Он реально присутствует в нашей жизни, а не Его учение. Учение нам дорого именно потому, что оно исходит от Него. Он жив не как гений, дело которого живет, а вполне реально. Только поэтому и существует христианство. Жизнь со Христом и во Христе есть единственное и уникальное, что дали нам события в Палестине 2000 лет назад. Церковь жива не только людьми, а прежде всего силой Духа Христова.

Обращаюсь к следующему вопросу.

Не кажется ли Вам, что причиной того всемирно-исторического поражения, которое терпит христианство как нравственно-воспитующая сила (терпит, правда, с истинно христианским терпением) – является изгнание из него творческого, в высшем смысле революционного духа, того динамизма преобразующей энергии, того духа свободы, который был столь присущ Христу и столь НЕ присущ апостолу Павлу?

Если можно, немного – о точке зрения, согласно которой христианство в действительности не есть христианство, но – павлианство?

А.М. – Я думаю, что этот вопрос построен на недоразумении. Павел был первый, кто сумел, в человеческих словах донести до нас тайну видения Христа. Он писал раньше Евангелий. Это тот человек, который говорил: ««уже не я живу, но живет во мне Христос». Павел узнал тайну Христа и сумел рассказать о ней людям. Миллионы людей после этого приобщились к этой тайне. Он-то не говорил ни о деле Христовом, ни об институте, Им оставленном, а говорил о встрече – личной встрече человека со своим Спасителем. Что касается его революционности и свободы, то можно сказать, что из всех апостолов Павел возвышается, как непревзойденная величина: он сумел увидеть резкую грань между традициями, человеческими изобретениями, преданиями, обрядами, законами, даже данными некогда Богом, – и свободно развивающейся Христовой истиной.

«К свободе призваны вы, братья», говорил он. «Не делайтесь рабами. Вы куплены дорогой ценой».

Апостола Павла называют апостолом язычников, потому что он один из первых стал проповедовать эллинистическим народам. Но его можно с таким же правом, с большим правом, потому что других апостолов у язычников тоже было не мало, – назвать апостолом свободы. Я уверен, что мы еще не доросли до апостола Павла, что большинство из нас, христиан, до сих пор еще законники, стоящие еще одной ногой в язычестве. Апостол Павел – христианский учитель будущего. Поэтому мы не можем сказать, что возникло некое «павлианство», а мы можем говорить о том, что Павел явился наиболее адекватным и полным выразителем богочеловеческой истины христианства.

Что касается поражения, – то Христос нам не предсказывал триумфов. Напротив, Он говорил о великих трудностях, которые будут встречать Церковь на историческом пути. Но как нравственно воспитующая сила христианство присутствует в мире. Однако мы не должны отождествлять эмпирическое христианство, массу христиан, с подлинным христианством. Древние библейские пророки создали такой термин, очень емкий и многоплановый термин – «шеар», остаток. Остается ядро. Остаются те, кто будут продолжателями и носителями духа Божия. В Церкви происходит то же самое. Не триумфальное шествие, а неуничтожимость. «Свет во тьме светит», – говорится в Евангелии от Иоанна. Заметьте, не свет, который разгоняет тьму, поражает ее, а свет, который светит в окружающей его тьме. Неуничтожимость истины, известная слабость ее. Это большой соблазн для христиан. Многим бы хотелось видеть триумфально побеждающее христианство. Многие вздыхают о тех временах, когда были крестовые походы и соборы были набиты народом. Но это было чаще всего лжехристианство, это было отступление.

Вот еще одна записка:

Не вижу иного смысла в религии, кроме нравственного воспитания, т.е. кроме очеловечивания животного и одухотворение человеческого в человеке. Но слишком много свидетельствует об отсутствии достаточно прочной и действенной связи между реальной нравственностью и религиозностью. Вульгарно говоря, на свете сколько угодно верующих сволочей (другое дело, считать ли их истинно верующими), а с другой стороны, среди убежденных атеистов не столь уж редко встречаются люди с нравственностью вполне христианской. Приходится признать, что религия как средство практического воспитания себя ни индивидуально, ни исторически не оправдывает. Более того, есть основания подозревать ее в историческом торможении нравственного прогресса. Узурпировав эту сферу, она веками не допускала к ней творческий разум, который направил свои усилия в нравственно-нейтральные или поливалентные области – науку, искусство, хозяйство и пр. Уже хрестоматийны примеры религиозного оправдания преступлений против нравственности и человечности, да и прямого их провоцирования и совершения именем религии. Можно ответить: религия не виновата, виноват человек. Но зачем такая религия, которая не в состоянии изменить человека?

А.М. – Христианство – богочеловеческая религия. Значит, активность человека здесь должна быть полной. Если мы будем думать, что по щучьему веленью, каким-то гипноспособом происходит всеобщее изменение – как помните, у Уэллса было в дни кометы, вот прошла комета, какой-то газ подействовал на людей и все стали добренькими и хорошими. Чего стоит это добро? Нет, от нас ждут постоянных и активных усилий. И если человек не входит вот в этот мир Христов, если он не черпает силу в благодати, он может тысячу раз числиться христианином, православным, католиком, баптистом – и оставаться им только формально. Таких номинальных христиан у нас полно. Так хочется, чтобы какая-то рука простерлась – и повернула все, и изменила.

Если кто из вас читал Стругацких, «Гадкие лебеди», то вы помните, что они, изображая маразм общества, не придумали ничего другого, как какое-то вторжение неких «мокрецов», которые по волшебству выметают метлой всю эту гадость и создают что-то новое.

Евангелие дает нам иную модель. А именно: модель соучастия человека в творческом процессе. Подлинная ответственность человека, подлинная активность человека.

В словах Христа и в Его призывах не было ничего манящего. Он говорил: «Трудно войти в Царство Божие, скорее верблюд войдет в игольное ушко». Богатому. А богаты были все, каждый из нас волочит на себе какие-то мешки. И пролезть не может в это отверстие. Тесны врата, говорит Он, узок путь – то есть это, оказывается, трудно.

Он сказал ученикам: то, что я творю, вы будете творить, и больше того. Он это говорил не раз. Кто думает Его чудесами доказать или опровергнуть Его сверхчеловеческую тайну, ошибаются здесь. Когда он посылал учеников и говорил им идите и исцеляйте! Если мы не исцеляем, то только потому, что оказываемся слабыми, недостойными и неспособными. На самом деле христианство есть религия отдаленного будущего. Я всегда ощущаю нас современных христиан, и христиан прошлого как наших предтеч, как недохристиан: это религия абсолютная, а мы идем еще где-то в предрассветных сумерках.

Проповеди Христа были остро современны, была словом живого к живущим. Церковь же сегодня оставляет такое впечатление, что последующих без малого 2000 лет не было. Ложное ли это впечатление?

А.М. – Если говорить о среде, в которой мы живем, то это впечатление ложное. Бесспорно, люди, которые должны сейчас нести духовную истину – в большинстве своему призванию не отвечают. Так исторически сложилось. И помехи можно убрать только одним способом – самим проникнуть и добраться до этой сути. Когда так спрашивают христиане, члены Церкви – тогда я им всегда отвечаю: Церковь это не кто-то извне приходящий, не какая-то институция, которая вам что-то предлагает, иногда даже навязывает, – а это вы сами. Она не снимает ни с кого ответственности – напротив, каждый из нас должен чувствовать себя частью Церкви, носителем, а не ждать, что кто-то нам преподнесет эти истины. Тем более, что на протяжении веков было достаточно светлых умов, выдающихся людей, которые умели говорить совершенно актуально.

Скажем, например, в Польше, Церковь совсем не выглядит так, как написано в этой записке. Почему? Что там – лучший епископат, священники? Нет, эти епископы и священники таковы не случайно, такова основная масса Церкви. Этот процесс развивался в недрах всего церковного общества в целом. Именно оно позволило совершиться такому резкому броску в социальных условиях, в общем, сходных с нашими. Люди не ждали, что кто-то будет им давать сверху, они сами углублялись и, благодаря этому, вынесли на своем гребне достойных священников, епископов, богословов. Бесспорно, сейчас возникла такая ситуация, что множество людей, молодых и менее молодых, которые ищут веры и не просто веры субъективной, которая бы касалась только внутреннего, сокровенного, а веры, которая реализуется вовне, которая выплескивается в нашу деятельность, причем повседневную, обыденную деятельность, – и не находят ответа у внешних инстанций. Они приходят в храм, и, кроме некоторых эстетов, многие там смущаются, многие не чувствуют, что это тот язык и та форма, которые им соответствуют. Но причина здесь одна.

На протяжении последних десятилетий, основную массу людей, которые формировали общецерковное сознание, составляли консерваторы, пожилые люди, люди, которые вовсе не стремились к тому, чего ищет автор этой записки. Не стремились к тому, чего ищут сейчас.

Очень многие – нового языка. Отцы Церкви всегда были «модернистами». Апостол Павел был радикальнейшим модернистом – преобразователем. Почти каждый великий святой христианства был духовным революционером, совершившим определенный переворот. Сейчас нам это трудно понять, так же, как трудно понять, насколько революционной, скажем, была поэма Пушкина «Руслан и Людмила». Как вы помните, эта вещь произвела скандал, когда ее читали в салонах Петербурга. То же самое происходило и в области духовной. Это было всегда новое, всегда свежее, всегда актуальное. Сейчас у нас просто особые ненормальные условия, и некоторые сваливают вину на атеистов, но я не хотел бы поступать так, потому что сами атеисты в значительной степени есть порождение недостоинства и несовершенства верующих.

«Я не могу верить чужим домыслам и речам о Боге», – говорится в записке. Да, конечно, нельзя этому верить, и никто никогда не верит, потому что вера – это есть твое особенное внутреннее открытие, которое потом уже ты подтверждаешь и делишься с другими. У нас слово «вера» часто понимается совершенно неправильно, как слепое доверие к чужим словам. Мне сказали, предположим, что где-то есть красивый дом. Я не проверял, поверил. Это не имеет ничего общего с верой.

Вера есть промывание нашего существа. Подсознательно верят все. Подсознательно каждый из нас ощущает, что есть глубочайший смысл бытия. Наше существование и существование мира имеет с этим смыслом прямую связь. Разумно верующий человек – это тот, кто выводит на уровень сознания это ощущение. И мы знаем из собственной жизни и из художественной литературы, что когда у людей угасло в подсознании это чувство связи со смыслом, они просто приходили к самоубийству. Потому что жизнь теряла для них всякое основание. Следовательно, здесь должен быть некий скачок, внутренний скачок. Священное Писание Ветхого Завета называет этот скачок «эмуна». «Эмуна» переводится как «вера». Но смысл этого слова несколько иной, чем в обычном лексиконе. Оно означает полное доверие голосу Божию. Когда вы встречаетесь с человеком лицом к лицу и вдруг ощущаете к нему какое-то доверие, это может частично передать то направление воли, мысли, духа, которое содержится в слове «эмуна».

В Книге Бытия говорится, что Авраам – отец всех верующих. Поверил Богу и это вменилось ему в праведность. Я подчеркиваю – он не поверил «в Бога», а «поверил Богу». Он понимал, что есть высшее бытие. Но он ощутил, что ему можно довериться, довериться по-настоящему. Как благому. Надо сказать, что есть ведь иные варианты, человек может считать бытие враждебным обитанием, может считать, что он заброшен в этот мир, мир черный и пустой. А вера переворачивает наше зрение, и вдруг мы видим, что бытию можно довериться, как мы доверяемся течению волны. Можно ли это доказать? Едва ли. Едва ли, потому что это очень глубоко скрытый процесс. Только большие поэты, только большие мастера слова умудрялись в какой-то весьма отдаленной степени этот скачок изобразить. Тем не менее даже у них это получалось слабо. Если мы возьмем величайших поэтов мира, мы увидим, что когда они писали о священном косвенно, как бы намеками – присутствие тайны ощущалось. Когда пытались писать в лоб, называли, как мы говорим, вещи своими именами, – талант покидал их, и даже у Пушкина получалось слабо.

Уже это одно показывает, насколько невыразимо, неизреченно и безмерно то, к чему мы приближаемся на своей лодке, когда мы ищем веры. Веры, то есть состояния безусловной открытости Высшему. Открытости, готовности, воли следовать в необходимом направлении. Все остальное становится уже вторичным. Тут есть вопрос об обрядах – это все второстепенно. Их не следует отбрасывать, но тем не менее мы обязательно должны различать главное от второстепенного. В связи с этим возникает вот такой вопрос: а что, если этого чувства нет?

Свою главную проблему в духовном поиске я могу определить как отсутствие или исчезновение того, что можно назвать религиозной «гипнабельностью».

Я не расстаюсь с Библией. Евангелия знаю почти наизусть. Прочла немало апокрифической, богословской, духовно-просветительской литературы. Крещена, хожу в церковь, соблюдаю не все, но некоторые обряды. Общаюсь постоянно со многими верующими и с некоторыми духовными лицами. Но с болью душевной должна признаться, что все это не приближает меня к вере, скорее наоборот. Первоначальный религиозный порыв, толкнувший меня в церковь, постепенно гаснет, сменяясь холодным, анализирующим сознанием. Чем дальше, тем больше «в чужом пиру похмелье». Вместе с оскудением (или запрятыванием куда-то вглубь?) религиозного чувства все яснее проступает для меня, так сказать, «анатомия» религии – ее исторические, психологические, социальные корни…

Теперь Евангелие для меня – прекраснейшая музыка, величайшая поэзия духа. Но чтобы быть верующей, этого мало – необходимо принять поэзию за реальность, метафору – за бытие, музыку – за естество. Необходимо поверить БУКВАЛЬНО. Но чтобы поверить буквально, приходится подавлять в себе всякую логику, всякую чувствительность к противоречиям; приходится запрещать себе задаваться вопросами, отказываясь тем самым от величайших из человеческих свобод – свободы мысли. Свобода же дана человеку, как учит религия, самим Богом. «Верую, ибо абсурдно»? Но не слишком ли многим абсурдам людям верят и без того? Мы каждый день видим и слышим, к чему это ведет.

А.М. – Вопрос серьезный. Надо сказать, что «верую ибо абсурдно» всегда приписывают одному из учителей Церкви Тертуллиану. Он этих слов не говорил. Надо сказать, что мы совсем иначе себе все представляем.

Вот скоро будет Рождество, и рождественский тропарь включает в себя такие слова: «Воссиял миру свет разума». Приход Христов сравнивается с солнцем разума, а вовсе не с бездной иррационализма. Иррационализм, мистика и вера часто смешиваются. На самом деле наиболее активные иррационалисты были воинствующими атеистами. Достаточно вспомнить Ницше, Хайдеггера, Сартра, Камю…

В их атеистических книгах слышатся грозные, мрачные пессимистические завывания и проклятия в адрес разума, которые раздавались на протяжении всего двадцатого века. Между тем уважение к разуму очень прочно утвердилось в недрах Церкви. Достаточно указать на философию томизма Фомы Аквината, и вообще на всю традицию патристики, то есть святых Отцов. Нужно ли себя заставлять гасить все вопросы? Не только не нужно, а напротив, человек должен исследовать свою веру. То, что происходит с автором этой записки – совсем иное, но едва ли он виноват в этом целиком. Почему получилось «на чужом пиру похмелье»? Опять-таки, в силу того обстоятельства, что те люди, с которыми она встречалась, те формы христианской жизни, в которых она оказалась – не отвечают потребностям современного человека, и в частности вот этого человека. Поэтому она включилась просто в некий внешний механизм, думая, что он сам будет продолжать порождать нечто. Но он ничего не дал. У Толстого описывается балет, если кто из вас помнит. Он выглядит нелепо. Можно описать любую вещь внешне, и это получается абсурд. Когда исчезло главное, то все пропадает. Так вот, это главное должно углубляться, развиваться и расти. Внешняя церковность способна поддерживать преимущественно людей с вялой, неактивной психикой, склонной к каким-то повторяющимся вещам, ритуал для них – это то, за что они цепляются, без чего они чувствуют себя неуютно на свете… Они-то и породили, между прочим всякие буквализмы, формализмы и прочее.

Теперь, если говорить о символах веры, о прекрасной музыке, которой надо верить буквально, то здесь вопрос поставлен слишком обще. Те люди, которые пытались сделать именно вот такую модель, верить буквально – они все время заходили в тупики. Они опять-таки путали внешнее с внутренним. Если в Библии мир изображается в виде плоского или круглого шара и твердь небесная в виде колпака над ним, – то человек формалистический говорил: значит, это есть истина, он переносил это в свою астрономию. Возникали трудные коллизии. Смешивалось Откровение, подлинное, глубокое – с преходящими вещами.

Само Священное Писание является произведением Богочеловеческим, т.е. великой встречей человеческого творчества и высшего божественного вдохновения. Причем человеческое творчество здесь нисколько не подавлялось. Достаточно указать, что каждый автор каждой книги в Библии имеет свое лицо. Они выглядят совершенно по-разному, за каждым сохраняется эта индивидуальность.

И все-таки Библия – это единая книга, и единый дух его пронизывает. Поскольку она Богочеловеческая, для понимания ее необходимо видеть в ней человеческую форму. В середине нашего века была опубликована энциклика папы Пия XII «Дивино афланте спириту»(Divino afflante spiritu.1943), где четко говорилось, что в Библии прослеживается целый ряд литературных жанров, у каждого из которых есть собственные закономерности: у поэмы – свои, у гимна – свои, у притчи – свои. Нам важно знать, что хотел сказать священный писатель, какую мысль хотел выразить. Для этого надо знать фактуру, надо знать язык, надо знать тот метод, при помощи которого библейский автор доносит до нас озарившее его внутреннее прозрение. При таком подходе нам не придется выяснять, пролез ли Иона в горло киту или большой рыбе. Совсем не это важно. Быть может существовала такая легенда, и автор ее использовал – ведь он нам рассказывает совсем о другом! Одна из величайших книг Библии становится предметом юмористики. Сознание Ионы живет и в нас теперь. Таких Ион я видал полно, которые радовались концу света, скорей бы все это провалилось, скорей бы! Они ходят, с таким мстительным удовольствием поглядывая на дома: вот скоро нас всех накроют. Это же новый Иона!

И что ответил Бог ему? Ты пожалел растение, которое выросло за одну ночь, а мне ли не пожалеть великого города? Языческого города, нечестивого. И то, что Бог жалеет этот город, в который Он погнал этого пророка, чтобы он там проповедовал – это же великая притча, разве тут рассуждать о том кто кого проглотил?

Вспомним притчи Христа.

Разве нам важно, был ли милосердный самарянин на самом деле? Был ли блудный сын – звали его так-то и однажды ушел он от своего отца? – это не имеет значения. Нам важна суть того, что до нас донесено. Разумеется, есть в Священном Писании некоторые вещи, которые действительно соответствуют реальности, не только глубинно-духовной, но и прямо исторической. Это касается, прежде всего, личности Христа.

Простите, ради Бога, за неуместные комплименты, но нам кажется, что Вы в наше время, быть может, единственный человек видящий мировую историю насквозь и глубже, воистину стереоскопически. Вам ведомы пути развития Духа. Так вот – вопрос почти как к оракулу: конец мира и Страшный Суд – действительно ли близки? Ядерная война, третья мировая – это ли имелось в виду в Апокалипсисе?

А.М. – Я, конечно, решительно отклоняю роль оракула, я просто не знаю, что будет дальше. Но я глубоко убежден, что Церковь как духовное единство людей, соединяющих себя с Христом, только начала свое существование. То семя, которое посеял Христос, только начинает расти, и мне трудно предполагать, что все это внезапно оборвется сейчас. Разумеется, никто не может знать замыслов Божиих, но у меня есть ощущение, что впереди еще по крайней мере столь же огромная история, сколько простирается позади.

Для некоторых новообращенных христиан Церковь есть явление дорогого и красивого прошлого. Некоторым даже хочется, чтобы это прошлое – византийское, древнерусское, первохристианское – любое, чтобы оно вернулось. Между тем, христианство есть стрела, нацеленная в будущее, а в прошлом были лишь его первые шаги.

Однажды я просматривал одну «Всемирную историю». Книга о Средних веках «Эра веры». Дальше шли тома: эра разума, эра революции и т.д. Получается, что христианство – какой-то средневековый феномен, бывший некогда, а сейчас исчезающий и обреченный.

Нет и тысячу раз нет.

Что общего у христианства с тем, что мы видим в Средневековье? Узость, нетерпимость, гонение инакомыслящих, статическое восприятие мира, вполне языческое: т.е., вот мир существует как иерархия, наверху Творец, потом ангелы, ниже папа или король, потом феодалы, потом крестьяне и т.д., затем животный мир, растительный, как в готическом соборе. И все это стоит, а потом Бог явится, и – конец. Будет Страшный Суд, чтобы разобрать все это здание.

Такая статическая точка зрения противоречит Библии.

Библейское откровение изначала предлагает нам, так сказать, нестационарную модель мировой истории. Мировая история – динамика, движение, и весь космос – движение, и все – движение. Царство Божие, по понятиям Ветхого и Нового Завета – это грядущее торжество света и замыслов Божиих среди тьмы и несовершенства мира. Вот что такое Царство Божие. Едва ли оно может осуществиться за такой короткий срок.

Конечно, можно спросить, а почему Бог не ускорит его, почему, скажем, Он не вмешается, не изменит процессов отрицательных.

На это можно сказать только одно: все эти улучшения, извне идущие, навязанные – по-видимому, противоречат космическому замыслу. Они бы не имели никакой нравственной цены, они бы лишили нас человеческого достоинства. Мы просто превратились бы в запрограммированные существа, лишенные всякой свободы. Достаточно того, что мы связаны природой, наследственностью, своей психикой, соматикой, даже, может быть, астрологией, когда мы родились, под каким знаком зодиака. Всего этого нам хватает. Мы хотим чтоб еще Господь Бог запрограммировал наконец нашу душу, чтобы мы окончательно стали автоматами. Чтоб нас можно было показывать в музее мадам Тюссо.

Но на самом деле христианство есть задание, задача. Вникните в евангельские притчи: закваска, постепенно действуя, начинает сквашивать все тесто. Из одного семени растет дерево. Подумайте, сколько процессов в мире, это удивляло человека всегда, и не только древнего!

Я живу близ дубовой рощи и часто гляжу на маленькие желуди на земле, из них поднимаются огромные исполины… сколько должно совершиться в природе, прежде чем дуб вымахает наверх…

То же самое – в истории. Христос сравнивает Царство Божие с деревом и с закваской. Это не современные аналогии. Даже марксистские историки говорили о «революционном яде Евангелия». Он постоянно давал себя знать в виде различных оппозиционных движений.

Путь, который начертывает нам Евангелие, нелегкий. Для некоторых он выглядит неуютно, подобно движению вверх по скалам. Но нам предложен именно этот путь. И на нем придется пройти через сомнения, искания, душевные кризисы, и только воля, устремленная как стрела в цель, поведет нас вверх. И наконец, вы скажете, ну а если воля ослабеет… Да, она не только слабеет, она в общем-то… доказывает свое банкротство. Тут был один вопрос, как понимать толстовское толкование Евангелия. Толстой любил слово «самосовершенствование». Слово хорошее. Но бессмысленное. Никто никогда сам себя усовершенствовать не мог. Каждый из нас хорошо знает по себе, что мы поднимаемся и опять падаем. За волосы мог вытащить себя только барон Мюнхаузен.

Одна из предпосылок начала подлинно христианского пути – это нравственная внутренняя честность. Апостол Павел показал это блестяще. Он сказал: «то, что ненавижу, то люблю. Горе мне, два человека живут во мне». И мы все это знаем. И к этому он добавил другое: если мы не можем самосовершенствоваться, то мы можем быть открыты тому движению, которое к нам идет сверху; сила благодати может действовать так, что человек неспособный к победе, побеждает. Человек, от которого нельзя было ожидать чуда, – вдруг совершает чудо.

«Сила Божия в немощи совершается», – вот что говорит нам Писание. В немощи. И порой, чем более слабым кажется человек. тем более удивительные вещи он может совершить с помощью высшей силы. Значит, здесь так же, как в истоках – богочеловеческий принцип. Человек идет вверх, и ему протянута рука.

Вера предполагает возможность чуда, то есть нарушение естественного порядка вещей в любое время и в любом месте. Но как поверить в возможность явления Богородицы на Калининском проспекте (т.е. в чудо столь прямое и безусловное, каковы, например, евангельские чудеса?»

А.М. – Чудо не сверхъестественное явление в прямом смысле слова. Сверхъестественен только Тот, Кто стоит над естеством, т.е. над природой. А все остальное естественно, только по-разному. Уверен, что воскрешение мертвых – это соответствует какому-то таинственному, нам неведомому естеству.

Я, например, никогда не нуждался ни в каких чудесах, хотя их очень много видал в жизни, всяких необыкновенных вещей, но они меня не очень интересовали. Может, это просто личное, субъективное. Со мной случались разные – я называю это феномены, так этот феномен, он не менее интересен, чем устройство какой-нибудь голотурии.

Ну а насчет Калининского проспекта. Вообразим, что некий там архангел явился перед Госпланом. Все работники его падают ниц перед эти огненным чудом- что им еще остается делать? Это будет вера, ничего не стоящая, вера, порожденная страхом неумолимого факта, который сваливается на человека, как камень на голову. Это противоречит всему, что мы знаем о замыслах Творца по отношению к человеку.

Свобода, и еще раз свобода. Более того, даже если бы бытие Божие было бы доказано с математической точностью – это бы противоречило замыслам Божиим, потому что человеку некуда было бы деться.

Я всегда вспоминаю рассказ Сартра про себя; когда он был маленьким, он прожег коврик и вдруг почувствовал, что Бог на него смотрит и некуда деться, потому что он совершил это безобразие, и мальчик стал ругать Бога. С тех пор он больше не чувствовал Бога. Он просто от Него сбежал, сбежал эдаким эмоциональным образом. Такой Бог, как кувалда, который висит над нами, это проекция наших представлений.

Теперь еще один частный вопрос:

Требует ли вера буквального понимания того, о чем говорится в Евангелии, или события, описанные в Евангелии (особенно чудеса) должны быть истолкованы иносказательно? Допустимо ли для верующего такое отношение к тексту Евангелия, какое было у позднего Толстого (т.е. такое, как ко всякому тексту)?

А.М. – В Ветхом Завете многие описания чудес являются лишь поэтическими метафорами. Потому что Ветхий Завет, как я Вам уже говорил, это сложная система жанров, и когда там говорится, что горы скачут и прочее, – не надо принимать это буквально. Это язык поэзии, саги, сказания, легенды…

Но Евангелие по своему жанру представляет совсем иное. Это текст, дошедший до нас непосредственно из круга людей, живших во времена Христа. Слова Его донесены почти с буквальной точностью. Почему мы должны сомневаться, что Он исцелил слепорожденного, когда история знает многих чудотворцев и целителей всех рангов. В Евангелии чудо не столько то, что Христос поднял паралитика, а в том, что Христос Сам был чудом.

Я, во всяком случае, понимаю все рассказы об исцелениях вполне буквально. Может быть, какие-то отдельные моменты мы не совсем точно понимаем, скажем, чудо с гадаринскими бесноватыми, когда свиньи бросились с обрыва. Но это совсем не главное и не существенное.

«Допустимо ли для веры такое отношение к текстам Евангелия, какое было у Толстого?» Да, Евангелие есть книга, как я уже говорил вам, написанная людьми. Богословы изучают сейчас, как они ее писали, при каких обстоятельствах, как редактировали, существует целая наука, библеистика, которая это исследует, но она исследует оболочку, средства, при помощи которых Дух Божий и боговдохновенный автор доносят до нас самую суть. Мы должны стремиться уловить, найти этот смысл.

А Толстой ничего подобного не делал. Он брал Евангелие, Коран, Авесту и переписывал их на такой лад, будто все их авторы – толстовцы. Я очень ценю Толстого и уважаю его поиски – но его интересовало только одно: свое мироощущение, свое мировоззрение. С помощью повестей, романов, трактатов, с помощью интерпретации и переделки всех священных и несвященных книг мира. Но это совсем другое. Толстой говорил о себе, о своем – он меньше всего интересовался Евангелием. Горький вспоминает, что когда он беседовал с Толстым на эти темы, он чувствовал, что Толстой уважает Будду, а о Христе говорит холодно, он не любит Его. Он был ему глубоко чужд.

Еще один частный вопрос:

Обряд кажется игрой (пусть красивой), выдумкой, чем-то внешним и необязательным по отношению к тому, что связано с мыслями о Боге, с поисками веры. Зачем вере обряд и можно ли глубоко верить вне обрядовости? Этот вопрос возникает еще и потому, что сейчас, похоже, есть много людей, для которых не по традиции, а по собственному выбору обрядовая сторона доминирует над другими сторонами отношения к Богу («церковный формализм»).

А.М. – Обряд, конечно, это не выдумка. Обряд, как я уже сказал, есть внешнее выражение внутренней жизни человека. Мы иначе не можем ее выразить, мы ведь душевно-телесные существа. Представьте себе, что вам очень смешно, но вам запрещают смеяться, или вы хотите выразить свое негодование, но вы не можете никак внешне проявить. Вы встретили человека, которого вы любите, а вам разрешают беседовать с ним только через стекло, вы не можете даже прикоснуться к нему. Сразу чувствуется изъян, ущербность. Мы всегда выражаем все свои чувства, и глубокие, и поверхностные. И все это рождает установившиеся бытовые обряды: поцелуи, рукопожатия, рукоплескания, все что угодно. Более того, обряд служит для поэтизации, украшения наших эмоций.

Скажем человека, который стоит над гробом, может охватить ужас, он может прийти в состояние, близкое к помешательству. Но вот приходит обряд, и он начинает читать какой-то плач. Сейчас уже, правда, редко бывает, но в деревнях в Сибири, я встречал такие вещи. Женщина стоит и причитает, так, как причитала ее мать, ее бабка… Я наблюдал, как этот речитатив, это пение вдруг ее эмоции не гасит, а… просветляет, делает совсем иными. Если кто из вас бывал на отпевании церковном, – хотя это у нас и не всегда красиво совершается, – но это совсем иное, когда человека несут, куда-то засовывают и все. Вдруг что-то снимается, эмоции поднимаются ввысь. Вот что такое обряд.

Кроме того, обряд объединяет людей. Люди пришли в церковь молиться, они встали вместе на колени… Это состояние души охватывает всех вместе. Конечно, есть люди, которым это как бы не нужно. Но я таких не встречал. Многие говорят, что им не нужно. Но на самом деле, если вера пронизывает их жизнь целиком, по-настоящему, то для них это необходимо.

Другое дело, что обряд меняется, что с течением веков он трансформировался неоднократно. Скажем, сейчас в Африке литургию совершают при звуках тамтамов, чуть не танцуя, а где-нибудь в протестантских странах крайне упрощенное богослужение. Причина – другая психология.

Я рассказывал, по-моему, как один мой знакомый писал мне из Парижа, что осматривал соборы (он долгое время не был во Франции, потом вернулся и пошел по соборам), он вдруг понял, что они брошены, как будто бы здесь живет другое племя, исповедующее другую религию. Гигантские готические алтари пустуют. И где-то в углу, собиравшиеся группы верующих на маленьких столиках совершают по-французски литургию. А вся эта средневековая помпа никого уже больше не интересует. Она не нужна. Туда собираются на похороны президента или что-нибудь в этом роде. Наступила иная фаза в религиозном сознании. И тем не менее совсем обряд из жизни не ушел. Наиболее упростили его баптисты, но если вы пойдете к ним на собрание, вы увидите, что элементы обряда все равно у них остались

Только не надо, я еще раз повторяю, путать главное, существенное с второстепенным. Вот из-за этой путаницы возникает церковный формализм. Он очень много принес бедствий вообще Церкви и в частности Русской Церкви. Вы знаете, что в 17 веке от нее откололась наиболее активная, наиболее энергичная масса людей, может, даже ядро церковной массы, – только на том основании, что люди крестились не так. Этим самым Русская Церковь была надолго расшатана, обескровлена. Раскол старообрядчества сказался даже в 20 веке. Потому что наиболее сильные люди ушли из церкви. Почему? Они решили, что основа христианства заключается в этих вещах и за них нужно умереть.

И наконец следующий вопрос:

Вероисповедание, в отличие от философских взглядов, чаще всего зависит от внешних обстоятельств, от того, где человек родился и вырос. Вероятно, большинство ревностных христиан были бы в Турции мусульманами, итальянец, выросший в русской семье – православным, а не католиком, и так далее. Не заблуждение ли тогда считать единственно истинной свою веру, другие же – ложными? Но и усредненная «вера вообще» кажется чем-то совсем искусственным и мертвым вроде эсперанто. Как разрешить это противоречие?

А.М. – Во-первых, это не совсем точно, что вера человека исключительно зависит от обстоятельств. Разумеется, мы все связаны с воспитанием, окружением, страной, культурой. Но в языческом мире были христиане. И они не только жили в иноверческом окружении, но они терпели еще гонения за это в течение ряда веков. Когда появился ислам, он тоже появился в языческой среде и распространялся вовсе не потому, что кругом люди верили в единого Бога. Мусульманам приходилось пробивать дорогу исламу. Поэтому здесь нельзя ставить в обязательную, прямую и жесткую позицию веру и обстоятельства. Более того, буддизм возник в той среде, где, в конце концов, не был принят и был извергнут. Как вы знаете, буддизма в Индии фактически нет. Христианство родилось в недрах иудаизма, который в своей значительной части остался на позициях Ветхого Завета. Религия Авесты, зороастрийская религия возникла в Персии, где она теперь не существует, она перекочевала в Индию. В общем, такой связи жесткой нет.

Второе: можно ли считать свою веру единственно истинной? Этот вопрос опять продиктован статическим пониманием веры. Богопознание – это процесс. Человек смутно чувствует реальность Бога – это уже вера, какая-то начальная ее ступень. Если люди чувствуют величие духа до такой степени, что почитают майей, иллюзией, бредом окружающий мир – это только один из аспектов веры. Если мусульманин верит в единого Бога как властителя истории и человека, он тоже исповедует по-своему истинную веру. Святитель Иннокентий Херсонский, русский проповедник 19-го века сравнивал Бога с солнцем, а людей различных вероисповеданий с жителями различных поясов Земли. Если где-то у полярных льдов не видят Солнца по полгода, и оно доходит до них в слабом отблеске, то на экваторе оно палит с полной силой. Точно так же в историческом развитии религий все больше и больше наращивалось приближение к Богу.

Итак, мы можем сказать, что ни одна из религий не является абсолютно ложной. Все они несут в себе какой-то элемент, фазу или ступень к истине. Разумеется, в различных религиях есть понятия и представления, которые христианское сознание отметает. Например, понятие о том, что земная жизнь не имеет никакой ценности. Понятие, развившееся в недрах индийских религий. Мы не принимаем такой концепции, но мы не считаем, что мистический опыт Индии и вообще вся ее религиозная традиция ложна. Более того, в недрах самого христианства могут возникать ложные аспекты, скажем, обрядоверие, начетничество. Скажем, какой-нибудь инквизитор, который считает, что, сжигая еретиков, он совершает дело Божие, – он же тоже ослеплен роковым заблуждением, но не потому, что ложно христианство, а потому, что человек сбился с пути.

Мы, будучи христианами, верим и знаем, что все эти аспекты христианство в себя вобрало и в себе содержит. Таким образом, оно уже является не религией, а сверхрелигией. В виде образа можно себе представить так, что все религии – это руки человеческие, простертые к Небу, это сердца, устремленные куда-то ввысь. Это поиск Бога, и догадки, и прозрения. В христианстве есть ответ, который люди должны уже усвоить, реализовать и дать в свою очередь ответ. Ответом будет вся наша жизнь, все наше служение, все наше бытие.