преступления также можно сгруппировать по личности

Преступление – понятие, чем отличается от правонарушения

Преступление – понятие, чем отличается от правонарушения, виды, признаки, состав, виды составов и категории преступлений

В обывательской жизни понятия преступления, проступка, правонарушения часто путаются, правонарушения принимаются за преступления, а действия, на первый взгляд не дотягивающие до криминала, в действительности являются преступлением. Не каждое правонарушение или проступок является преступлениям. Уголовный закон в общей части, а именно в ст. 14 УК РФ определяет преступление, как общественно опасное деяние, совершенное виновно и запрещенное уголовным кодексом под угрозой наказания. Часть вторая той же статьи говорит, что не будет являться преступлениям деяние, либо бездействие, хотя формально и содержащее признаки преступления, но не представляющее общественной опасности в силу малозначительности.

Таким образом, преступлением является деяние, содержащее следующие признаки:

— общественная опасность (материальный признак), то есть способность деяния причинить вред охраняемым законом интересам, либо создать угрозу его причинения;

— уголовная противоправность (формальный признак), то есть наличие прямого запрета в УК РФ;

— наличие вины в форме умысла или неосторожности;

— наказуемость, то есть возможность назначения уголовного наказания.

Отличие преступления от правонарушения в том, что преступление всегда нарушает уголовный закон, имеет большую общественную опасность, наказание за него может быть назначено только судом.

Общественная опасность – одна из основных обязательных характеристик любого преступления. Различается по характеру общественной опасности, что является качественным признаком и определяется объектом преступления, то есть теми общественными отношениями на которые совершается посягательство, и по степени общественной опасности, что является количественным признаком, который определяется уже тяжестью наступивших последствий (причинённым вредом), формами вины и способами совершения преступления.

В соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ деяние, хотя формально и содержащее признаки предусмотренного уголовным кодексом деяния, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, не является преступлением, что законодательно закрепляет общественную опасность как неотъемлемую характеристику преступления.

Статья 15 УК РФ подразделяет преступления на категории, в зависимости характера и степени общественной опасности:

— небольшой тяжести (умышленные и неосторожные деяния, за которые максимальное наказание не превышает 3 лет лишения свободы);

— средней тяжести (умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свободы и неосторожные, за совершение которых предусмотрена ответственность максимального наказание свыше 3 лет лишения свободы);

— тяжкие (умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы);

— особо тяжкие (умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание свыше 10 лет лишения свободы или более строгое).

Совокупность образующих преступление признаков является его составом.

Признаки состава преступления – обобщенное юридически значимое свойство, которое присуще всем преступлениям определённого вида. Отдельные признаки группируются в укрупненные группы, называемые элементами состава преступления:

— объект, то есть охраняемое уголовным законом общественное отношение, подвергшееся посягательству в результате преступления;

— объективная сторона, тот есть внешнее проявление преступления в реальной действительности;

— субъект, то есть лицо, совершившее преступление (определяется гл. 4 УК РФ);

— субъективная сторона, то есть отношение субъекта преступления к совершенному деянию и его последствиям.

Объект преступления определяет социальную сущность и общественную опасность деяния. Классифицируется как общий (охраняемые законом общественные отношения), родовой (определяется соответствующим разделом УК РФ, как группа однородных общественных отношений), видовой (определяется соответствующей главой УК РФ, как более узкая группа однородных общественных отношений) и непосредственный (общественные отношения, на которое посягает конкретное преступление, определено конкретным составом Особенной части УК РФ). Например, ст. 127 УК РФ Незаконное лишение свободы, непосредственным объектом посягательства которого является право человека на свободное передвижение, выбор места жительства, гарантированные ст. 27 Конституции РФ. Видовым объектом является свобода честь и достоинство личности, и родовым личность человека.

Объективная сторона преступления определена непосредственно в диспозиции каждой статьи Особенной части УК РФ. Значение объективной стороны в том, что она входит в основание уголовной ответственности, необходима для правильной квалификации деяния, ее признаки могут быть рассмотрены как не влияющие на квалификацию, но учитываемые при определении вида и размера наказания. Обязательными признаками объективной стороны являются общественная опасность деяний, общественная опасность последствий, причинная связь. Также признаками объективной стороны (факультативными) являются время, место, способ, орудия и средства совершения преступления, обстановка совершения преступления.

В зависимости от объективной стороны, составы подразделяются на материальные, то есть указывающие на обязательность наступления общественно-опасных последствий (ст. 167 УК РФ – умышленное уничтожение или повреждение имущества), формальные, то есть указывающие только на преступное деяние (например с т. 213 УК РФ хулиганство) и усеченные, то есть указывающие на окончание преступления до стадии его полного завершения (например ст. 209 УК РФ бандитизм – для совершения преступления достаточно только создать вооруженную группу с целью нападения на граждан, нападать на граждан с целью завладения имуществом вовсе не обязательно).

Состав преступления является основанием уголовной ответственности и позволяет квалифицировать деяния определенного лица как соответствующее диспозиции определённой нормы Особенной части УК РФ.

Составы преступлений по степени общественной опасности могут быть основными, то есть не содержащие каких-либо отягчающих, либо смягчающих обстоятельств (например ч. 1 ст. 158 УК РФ кража – то есть тайное хищение чужого имущества), квалифицированными, то есть содержащими отягчающие обстоятельства (например ч. 2 ст. 158 УК РФ кража, совершенная группой лиц) и привилегированными, то есть содержащими смягчающие обстоятельства (например ст. 107 УК РФ убийство в состоянии аффекта, аффект в данном случае смягчает участь).

Таким образом, признаки состава преступления всегда должны содержать объект и субъект, а также объективную и субъективную стороны, преступления подразделяются по объективной стороне на материальные, формальные и усеченные, по степени общественной опасности на основные составы, квалифицированные и привилегированные, по диспозиции на простые, сложные и альтернативные. Также, по тяжести преступления подразделяются на небольшой тяжести, средней, тяжкие и особо тяжкие. Преступление всегда должно быть виновным деянием, вина в форме умысла или неосторожности.

Преступление: виновное — общественно опасное – запрещенное УК –угроза наказания

объект – объективная сторона: материальные – формальные – усеченные

объект преступления – общий – родовой – видовой — непосредственный

субъект (гл. 4 ст.ст. 19-23 УК РФ) – субъективная сторона: вина – умысел (неосторожность)

вина (ст. 24 УК РФ): умысел — неосторожность

общественная опасность (ст. 14 УК РФ): характер общественной опасности (качественная хар-ка) (объект преступления) – степень общественной опасности (количественная хар-ка) (форма вины, размер вреда, способ совершения)

по степени общ. опасности: основные – квалифицированные – привилегированные

по диспозиции: простые – сложные – альтернативные

по тяжести (ст. 15 УК РФ): небольшой – средней – тяжкие – особо тяжкие

Основы российского права

Виды уголовных преступлений

В Особенной части Уголовного кодекса РФ содержатся конкретные составы преступлений. Все их можно сгруппировать в зависимости от того, на что посягают преступные деяния (по объекту преступления). В результате такой группировки получается классификация преступлений по видам.

В УК РСФСР, принятом в 1961 г. с изменениями и дополнениями, внесенными в последующие годы, неизменно на первое место в классификации выдвигались государственные преступления, вторыми по значимости признавались преступления против социалистической собственности и лишь затем охрану получали интересы личности (жизнь, здоровье, свобода, достоинство, политические, трудовые права, личная собственность) и другие объекты.

В настоящее время приоритеты изменились. Пришло понимание того, что личные (индивидуальные) интересы не менее, а, может быть, и более значимы, нежели интересы государства, общества (коллективные интересы). Если человек будет себя чувствовать в безопасности, если его благосостояние будет высоким, гели не будут ущемляться, а, напротив, будут защищаться его права и свободы, то общество от этого только выиграет. Вот почему в новом Уголовном кодексе РФ предлагается классификация преступлений принципиально новая. Выделяются следующие группы преступлений (им посвящены целые разделы УК):

В пределах этих групп преступления делятся на виды (они сосредоточены в отдельных главах УК). Всего же составов преступлений в Уголовном кодексе РФ предусматривается более двухсот. Поскольку детально охарактеризовать их в настоящем издании невозможно, ограничимся перечислением лишь основных видов преступлений, а также указанием на максимальное наказание, предусмотренное за них.

1. Преступления против жизни и здоровья. Сюда относятся различные виды убийств, т.е. умышленные причинения смерти другому человеку, как простые, так и квалифицированные, т.е.

осложненные отягчающими обстоятельствами, как то: убийства с особой жестокостью, из корыстных или хулиганских побуждений и др., либо осложненные смягчающими обстоятельствами, как, например, убийство в состоянии аффекта, при превышении необходимой обороны. Максимальный предел наказания за квалифицированное убийство — пожизненное заключение или смертная казнь, за причинение смерти по неосторожности — лишение свободы на срок до пяти лет. Предусмотрена ответственность и за доведение до самоубийства (лишение свободы на срок до пяти лет). В этой же главе сосредоточены составы преступлений против здоровья. В основном речь идет о причинении вреда здоровью различной тяжести или тяжких, средних, легких повреждениях, которые бывают как умышленными (лишение свободы на срок до 15 лет), так и неосторожными (лишение свободы на срок до двух лет). Наказываются в уголовном порядке также побои, истязания, оставление в опасности лица, находящегося в беспомощном состоянии, и др.

2. Преступления против свободы, чести и достоинства личности.

Наиболее часто встречающимися среди них являются клевета, т.е. распространение сведений, заведомо ложных, унижающих честь и достоинство лица, подрывающих его авторитет (лишение свободы на срок до трех лет), и оскорбление, т.е. умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме (исправительные работы на срок до одного года).

4. Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина. В уголовном порядке карается нарушение равноправия граждан (лишение свободы на срок до трех лет), тайны переписки, неприкосновенность частной жизни (арест на срок до 6 месяцев), жилища (лишение свободы на срок до трех лет), нарушение избирательных прав, правил охраны труда, авторских и патентных прав (лишение свободы на срок до пяти лет), воспрепятствование проведению собраний, митингов, демонстраций и др.

5. Преступления против несовершеннолетних впервые выделены в особую группу: вовлечение в совершение преступления (лишение свободы на срок до восьми лет), продажа, покупка, подмена ребенка, разглашение тайны усыновления, злостное уклонение от уплаты алиментов (арест на срок до трех месяцев).

6. Преступления против собственности. Сейчас не предлагается делить, как ранее, преступления в зависимости от формы собственности. Любая собственность защищается одинаково. Преступления подразделяются в зависимости от способа и размера хищения: кража (лишение свободы на срок до 10 лет), мошенничество (лишение свободы на срок до 10 лет), присвоение или растрата (лишение свободы на срок до 10 лет), грабеж: (лишение свободы на срок до 12 лет), разбой (лишение свободы на срок до 15 лет), вымогательство (лишение свободы на срок до 15 лет). Наказывается также и причинение имущественного ущерба путем обмана, либо уничтожения, либо повреждения имущества.

7. Преступления в сфере экономической деятельности. Эти преступления отличаются большим многообразием и новизной: воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (лишение свободы на срок до двух лет), незаконные предпринимательство, банковская деятельность, получение кредита путем обмана, ограничение конкуренции, заведомо ложная реклама, злоупотребление при выпуске ценных бумаг, контрабанда, злостное банкротство, уклонение от уплаты налогов, обман потребителей (лишение свободы на срок до двух лет) и др.

9. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Это: приобретение, сбыт, хранение, хищение, вымогательство либо склонение к употреблению наркотических средств (лишение свободы на срок до 15 лет), организация и содержание притонов (лишение свободы на срок до семи лет), уничтожение или повреждение памятников истории и культуры (лишение свободы на срок до пяти лет), жестокое обращение с животными (лишение свободы на срок до двух лет) и др.

10. Экологические преступления. Это: загрязнение вод, атмосферы, моря (лишение свободы на срок до пяти лет), порча земли, незаконная охота (лишение свободы на срок до двух лет), порубка деревьев и кустарников, уничтожение или повреждение лесов (лишение свободы на срок до восьми лет) и др.

11. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Это: нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие гибель людей или причинение тяжких или средней тяжести телесных повреждений (лишение свободы на срок до 10 лет), недоброкачественный ремонт, выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств и др.

13. Преступления против государственной власти и государственной службы. Это: злоупотребление должностными полномочиями (лишение свободы на срок до 10 лет), превышение или присвоение должностных полномочий (лишение свободы на срок до 10 лет), получение, дача, провокация взятки (лишение свободы на срок до 12 лет), служебный подлог, халатность.

14. Преступления против правосудия. Это: воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (лишение свободы на срок до четырех лет), неуважение к суду, клевета в отношении судьи, прокурора, следователя и др., заведомо ложный донос, показание или заключение эксперта (лишение свободы на срок до шести лет), отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний, побег из мест лишения свободы или из-под стражи (лишение свободы на срок до восьми лет), укрывательство преступлений (лишение свободы на срок до двух лет) и др.

15. Воинские преступления. Эти преступления выделены в особый раздел УК РФ. К ним относятся неисполнение приказа (содержание в дисциплинарной воинской части на срок до двух лет), сопротивление начальнику (лишение свободы на срок до 8 лет), нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (лишение свободы на срок до 10 лет), самовольное оставление части или места службы (лишение свободы на срок до пяти лет), дезертирство (лишение свободы на срок до 10 лет), уклонение от воинской службы путем симуляции болезни (лишение свободы на срок до семи лет), нарушение правил несения боевого дежурства, утрата, уничтожение или повреждение военного имущества и др.

Личность преступника

Понятие личности преступника

Ни одно преступление не обходится без человека. Человек, в зависимости от конкретных негативных обстоятельств, принимает решение о совершении преступления и реализует действия, направленные на получение преступного результата. Даже если преступление совершается в интересах юридического лица, с использованием его ресурсов и непосредственно работниками, которые могут даже не подозревать о противоправности своего поведения, решение о совершении такого преступления в любом случае принимается конкретным человеком либо группой лиц (например, из числа руководителей юридического лица). Именно поэтому отечественная доктрина уголовного права исходит из физической природы субъекта преступления. Юридическое лицо не обладает ни волей, ни сознанием, ни интеллектом, необходимыми для совершения преступления.

В человеке следует искать основополагающую причину, породившую конкретное преступление, причем независимо от формы вины. При реализации умышленной формы вины человек хочет совершить преступление. В рамках неосторожного преступного поведения человек хотя и не хочет этого, но осознанно совершает деяние, влекущее общественно опасные последствия, которые бы не наступили, если бы он самонадеянно не рассчитывал их избежать, либо проявил большую внимательность и предусмотрительность.

Неудивительно, что личность преступника входит в число обязательных элементов предмета криминологии. Учитывая, что основная практическая цель криминологии сводится к профилактике преступности, представляется крайне важным выделить значение познания личности преступника.

Во-первых, изучение личности преступника позволяет выявить те её характеристики, которые формируют преступное поведение лица.

Во-вторых, исследование личности преступника способствует познанию особенностей формирования негативных качеств и свойств личности человека, порождающих преступное поведение.

Очевидно, что само по себе допущение человеком возможности совершения преступления является следствием негативного примера и его осмысления. Наблюдение ребенком за употребляющими наркотики родителями неизменно сформируют представление о нормальности и обычности незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Но не только микросреда способствует развитию негативных качеств и свойств личности человека.

В-третьих, познание личности преступника дает возможность установить положительные качества и свойства личности, на которые можно опереться при осуществлении профилактической работы и в разработке направлений и методов противодействия преступности в целом.

Например, то обстоятельство, что преступник имеет семью и активно участвует в воспитании детей, может быть использовано при проведении индивидуальной профилактической беседы с ним, в рамках которой целесообразно указать на отрицательное воздействие, которое оказывает его преступное поведение на сохранение полноты социальных связей с семьей, воспитание его детей и возможности видеться с ними при отбытии наказания в условиях изоляции от общества.

Наконец, в-четвертых, изучение личности преступника позволяет осуществлять прогнозирование индивидуального преступного поведения, выявлять потенциально криминогенно-опасные группы и более предметно осуществлять общую специальнокриминологическую профилактику.

Таким образом, изучение личности преступника способствует пониманию причин и условий преступности и разработке профилактических мер. Сказанное позволяет рассматривать личность преступника как объект профилактического воздействия.

Осознавая важность познания личности преступника в рамках предмета криминологии, возникает потребность разграничения данного понятия с другими смежными категориями, такими как: лицо, совершившее преступление, субъект преступления, подозреваемый, обвиняемый, осужденный.

Когда мы говорим о лице, совершившем преступление, то имеем в виду конкретного индивида (человека), виновно совершившего общественно опасное уголовно-наказуемое деяние. Характеризуя лицо, совершившее преступление (или попросту говоря, преступника), мы можем подразумевать под ним абстрактную категорию, когда имеем в виду образ преступника вообще, отвлеченно от конкретного преступления, например, вора-карманника или взяточника. Подобная абстрактная конструкция характеризуется наличием качеств и свойств, характерных для большинства карманников или взяточников. Но так или иначе на индивидуальном уровне лицо, совершившее преступление, всегда соотносится с конкретным человеком. Мы можем осуществлять за ним наблюдение, проводить с ним беседу или, в конце концов, задержать его при совершении преступления.

Поэтому личность преступника в криминологии оценивается как социально-психологическое явление. В этом аспекте личность преступника, являясь абстрактной категорией, представляет собой не просто совокупность качеств и свойств лица, совершившего преступление, а совокупность негативных качеств и свойств, которые, вступив во взаимодействие с определенными внешними факторами, привели к совершению преступления. Изучение их и позволяет исследовать те глубинные процессы, которые подтолкнули человека к нарушению закона.

Причем, как абстрактная категория, личность преступника может включать в себя совокупность качеств и свойств не одного преступника, а различных их групп, вплоть до формирования категории личности преступника вообще. Поэтому личность преступника исследуется на трех уровнях:

— общем уровне (где исследуется личность преступника, объединяющая качества и свойства всех лиц, совершивших преступления за определенный период времени в определенном месте).

Значение познания личности преступника на общем уровне связано с возможностью выделить наиболее типичные черты лиц с деструктивным поведением и на основе этого выработать обобщенные меры по их устранению в рамках общей профилактики, в том числе общесоциальной профилактики;

— групповом уровне, где личность преступника охватывает только обобщенные характеристики различных групп, например, взяточников, террористов, рецидивистов, несовершеннолетних, женщин и т. п.

Возможность объединять качества и свойства личности преступников в какую-либо группу позволяет не только выявить общие закономерные особенности поведения, характерные для данной группы лиц, но и использовать эту информацию в целях противодействия преступности, в том числе при раскрытии и расследовании преступлений;

— индивидуальном уровне, на котором исследуется личность конкретного преступника. Она по своим характеристикам может отличаться от общих характеристик исследуемой группы, в которую данное лицо входит. Изучение личных качеств и свойств лица, совершившего преступление, имеет основное значение для осуществления индивидуальной профилактики.

Сравнивая личность преступника с субъектом преступления, следует отметить, что оба этих понятия носят абстрактный характер, но имеют разное операционное значение. Категория «личность преступника» используется криминологией для познания особенностей возникновения преступного поведения, изучения механизмов совершения конкретного преступления и осуществления профилактики. Категория «субъект преступления» используется уголовным правом для установления всех признаков состава преступления. При этом качества и свойства (признаки) субъекта преступления имеют весьма ограниченный характер. В большинстве случаев они сводятся к человеческой природе, наличию вменяемости и достижению возраста привлечения к уголовной ответственности.

Характеризуя такие понятия, как «подозреваемый», «обвиняемый», «подсудимый», «осужденный», следует отметить, что все эти понятия представляют собой уголовно-процессуальные статусы. Они отражают особенности отношения лица к тому или иному этапу уголовного судопроизводства, характеризуют определенный объем прав и обязанностей носителя этого статуса.

Формально можно утверждать, что эти статусы отображают степень виновности лица, но наличие их вовсе не значит, что лицо, которому принадлежит на тот или иной момент уголовного судопроизводства соответствующий статус, действительно совершило преступление. Примером этого являются так называемые случаи судебной ошибки. Так, считается, что по обвинению в совершении преступления, виновным в котором являлся известный серийный убийца Чикатило, было ошибочно осуждено другое лицо. Не вдаваясь в оценку истинности такого суждения, отметим, что как таковая судебная ошибка исключаться не может.

При этом изменение процессуального статуса лица действительно является результатом обнаружения, исследования и оценки доказательств, подтверждающих его виновность. Например, в отношении подозреваемого имеются только предположения, что он совершил преступление, к которому он фактически может быть и не причастен. При наличии достаточных данных, указывающих на виновность лица, подозреваемому предъявляется обвинение, и он приобретает статус обвиняемого. В отношении осужденного у суда нет оснований сомневаться в его виновности.

Таким образом, возможна ситуация, когда лицо, обвиняемое в совершении преступления, не является лицом, его совершившим, и соответственно не обладает личностью преступника, но рассматривается как субъект данного преступления. Понимание этой проблемы развивает криминологическое сознание и позволяет избавиться от обвинительных стереотипов в борьбе с преступностью.

По поводу момента возникновения личности преступника можно выделить две направления: широкое и узкое.

В рамках широкого направления можно выделить множество взглядов, зачастую носящих философский характер, которые в целом следует объединить в рамках психологического и социологического подходов. При этом следует подчеркнуть, что вопрос о так называемом «прирожденном преступнике» является, по меньшей мере, дискуссионным и при наличии определенных исследований в генетике вызывает сомнения.

Сущность психологического подхода сводится к тому, что личность преступника появляется в момент формирования у лица тех негативных качеств и свойств, которые потенциально могут привести к совершению им преступления. К таким качествам, например, можно отнести: оправдание возможности совершения кражи или получения взятки, одобрение воровской культуры, идеалов преступного мира и преступного поведения, проецирование на себя модели преступного поведения и внутренняя готовность к его совершению.

При этом зачастую лицо, обладающее указанными качествами и свойствами личности, никогда не совершит преступление, потому что, например, боится сурового наказания, предусмотренного за преступление. В этом заключается основная проблема данного подхода. Фактически человеку может быть присвоен ярлык преступника, каковым он никогда не будет. В данном случае вернее использовать другой, более уместный термин, например: «личность с социально вредными свойствами».

При этом очевидно, что подобная деформация личности так или иначе требует профилактического воздействия, поскольку наличие негативных качеств и свойств уже позволяет прогнозировать индивидуальное преступное поведение, и это нельзя игнорировать.

Вместе с тем необходимость устранения «социально вредных свойств личности» зачастую сталкивается с определенными трудностями. В частности, наличие негативных качеств личности, которые могут породить преступное поведение, зачастую очень трудно выявить. Нередко сами их носители не обращают на них внимания или не знают об их существовании. Случается даже, что после совершения преступления виновный удивляется своему противоправному поведению. Всё это сводится к крайней затруднительности в определении тех лиц, которые обладают социально вредными качествами и свойствами личности. При этом очевидно, что количество лиц, хотя бы раз задумывавшихся о возможности совершения преступления, очень и очень велико. Сказанное требует постоянного и всеобъемлющего профилактического воздействия, которое в силу указанных факторов будет носить общесоциальный и неизбирательный характер. Примерами подобного профилактического воздействия является реализация мер по поддержанию и развитию у населения социально полезных ценностей, программ по повышению доступности и качества образования и т. п.

Социологический подход в определении момента возникновения личности преступника сводится к тому, что для появления исследуемой категории необходимо не просто возникновение негативных качеств и свойств личности, которые могут повлечь совершение преступления в неопределенном будущем, а их объективизация в виде конкретных поступков, носящих противоправный характер. Например, совершение несовершеннолетним мелких хищений.

Подобное поведение обнаруживает наличие негативных качеств и свойств личности, способных с большей долей вероятности привести к совершению преступлений, поскольку указывает на то, что эти качества развились до уровня взаимодействия с негативной окружающей средой и общественными отношениями и воплощаются в конкретные преступные действия. Однако в данном случае также существует большая вероятность того, что лицо совершит уголовно наказуемое деяние. И использовать при исследовании его личности термин «личность преступника» также неуместно. Более правильным в данном случае является, например, термин «личность с прекриминальными свойствами».

Тем не менее в рамках названного подхода можно достаточно эффективно определить тех лиц, которые наиболее вероятно могут совершить преступление и, опираясь на характерные для данной группы лиц негативные качества и свойства, реализовать меры специально-криминологической профилактики с помощью мер административного или дисциплинарного регулирования.

Уголовно правовое направление закономерно исходит из того, что личность преступника возникает в момент совершения лицом преступления. Данное представление было сформировано еще советской криминологией. В рамках данного направления можно также выделить различные взгляды.

Например, отдельные исследователи момент возникновения личности преступника связывают, например, с вынесением обвинительного приговора. При этом встречается и критика данного направления. Например, отмечается, что отсутствие в уголовном законе России возможности привлечь к ответственности за приготовление к преступлениям небольшой и средней тяжести, не позволяет эффективно реализовывать меры профилактики, например, к лицам, совершившим приготовление к простой краже, поскольку в таком случае личность преступника еще не сформировалась.

Термин «личность преступника» не является процессуальным статусом и не влияет на совокупность прав и обязанностей своего носителя, поэтому его употребление по отношению к лицу, совершившему уголовно-наказуемое деяние, не только соответствует семантике словосочетания, но и не посягает на законные интересы данного лица, даже если лицо не подлежит уголовной ответственности.

Очевидно, что уголовно-правовой подход к определению момента возникновения личности преступника наиболее приемлем.

Вместе с тем он обнаруживает определенные проблемы, поскольку не включает в свой объем личности потенциальных преступников, обладающих социально вредными или прекриминальными свойствами.

При этом данные личности также должны рассматриваться как объект профилактического воздействия. Очевидно, что термин «личность преступника» как элемент предмета криминологии обладает определенным вектором для своего развития.

Не менее спорным вопросом является момент окончания личности преступника. Здесь также можно выделить широкое и узкое направления. В рамках широкого направления следует отметить наличие психологического и социального подходов.

Психологический подход сводится к тому, что личность преступника исчезает одновременно с исчезновением у лица негативных качеств личности, влекущих возможность совершения преступления. Представляется, что это самый разумный подход, но он обнаруживает существенные недостатки, связанные со сложностью определения момента, когда у лица исчезли эти негативные проявления. Лицо может тщательно скрывать у себя эти качества, играя роль исправившегося и законопослушного гражданина. Это может привести к преждевременному прекращению профилактического воздействия на данное лицо. На практике это зачастую приводит к применению условно-досрочного освобождения от наказания лица, которое, оказавшись на свободе, опять совершает преступление.

Например, среди осужденных в 2018 году доля таких лиц составила 3,1 %.

Казалось бы, данный недостаток компенсирует социологический подход, сводящийся к тому, что личность преступника исчезает, когда негативные качества личности перестают взаимодействовать с негативными факторами окружающей среды и общественными отношениями. Например, когда лицо перестаёт злоупотреблять спиртным в общественных местах, оскорбительно приставать к гражданам и провоцировать конфликты, то есть совершать противоправные действия. Однако за таким поведением также может скрываться обман.

Эти недостатки привели к возникновению идеи о том, что после совершения преступления возникшая у лица личность преступника остается навсегда. Однако в таком случае требуется постоянное, пожизненное профилактическое воздействие на всех лиц, совершивших когда-либо преступление, что потребует задействования больших сил и средств и будет неоправдано с позиции экономической обоснованности и продуктивности. К тому же это ставит определенное «клеймо» на таких лицах, что противоречит принципу гуманизма.

В данном случае более конструктивным видится узкое (правовое) направление, сущность которого сводится к тому, что личность преступника перестает быть таковой после претерпевания лицом всех уголовно-правовых последствий от своего преступного поведения (отбытие наказания и истечение сроков погашения судимости), разумеется, при отсутствии совершения им новых преступлений. В случае совершения лицом нового преступления время существования личности преступника продлевается в рамках сроков уголовноправового воздействия, связанных с новым преступлением.

Данное направление ограничивает меры профилактического воздействия установленными законом сроками давности привлечения к уголовной ответственности и погашения судимости. В принципе возникновение подобных сроков во многом и объясняется тем, что по их истечении вероятность совершения лицом нового преступления существенно снижается.

При этом сам факт истечения сроков уголовно-правового воздействия не означает, что у лица исчезла личность преступника.

Лицо в данном случае также может скрывать свои негативные качества и в определённый момент совершить рецидивное преступление.

Однако данное направление, в отличие от широкого направления в понимании момента окончания личности преступника, более прагматично, поскольку позволяет определить конкретный период прекращения индивидуального или группового профилактического воздействия.

Без них преступление не может быть совершено, и личность преступника никак себя объективно не проявит. Например, лицо, мечтающее стать вором-карманником, может так и остаться мечтателем, пока не встретит наставника, который обучит его преступному ремеслу и окажет содействие в совершении первых краж.

В данном случае существование других воров-карманников, желающих развивать свою профессию и делиться опытом, играет роль необходимых условий, которые способствуют реализации негативных качеств личности.

Структура личности преступника

Сказанное характеризует сложную конструкцию человеческой природы. Вместе с тем гармоничное соединение в человеке социального и биологического начал способствует развитию у него множества разнообразных качеств, свойств и характеристик, которые формируют его неповторимую уникальность в рамках личности.

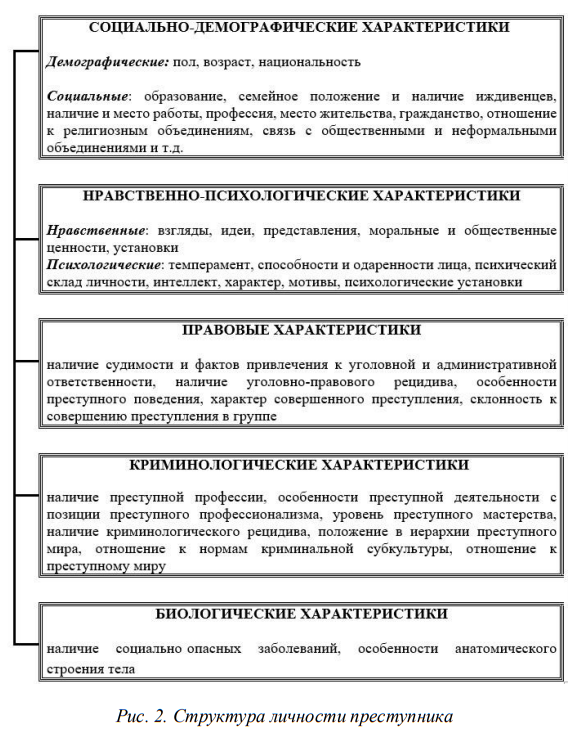

Данные качества и свойства личности могут быть объединены в группы, что существенно упрощает процесс познания личности преступника. Традиционно в структуре личности преступника выделяются социально-демографический, нравственнопсихологический, правовой, криминологический и биологический элементы (рис. 2). В свою очередь эти элементы включают разнообразные характеристики, имеющие различный заряд социальной значимости. Некоторые характеристики являются негативными.

Именно они по отдельности либо в совокупности порождают преступное поведение индивида, либо способствуют его развитию.

Некоторые характеристики имеют нейтральный характер. Они не порождают преступное поведение, однако в зависимости от определенных обстоятельств могут рассматриваться как негативные или позитивные. Положительные качества и свойства личности противодействуют преступному поведению.

Исследование данных характеристик имеет большое значение для осуществления эффективной профилактической работы.

Социально-демографический элемент структуры личности преступника образован группой социальных и демографических характеристик.

Демографические характеристики представлены показателями, определяющими общие характеристики народа. К данным показателям традиционно относятся пол, возраст, национальность. Указанные характеристики в целом носят нейтральный характер. Сами по себе они не порождают преступное поведение, но вместе с тем в некоторых случаях связаны с ним. Например, традиционно среди преступников преобладают мужчины. Так, например, в 2018 году, согласно статистике МВД России, доля мужчин среди лиц, совершивших преступления, в России составила 84,3 %. Однако это связано не с тем, что мужчины более склонны к совершению преступлений, а с их более активной социальной ролью и большей вовлеченностью в социальные процессы, в том числе и противоправного характера.

Следует отметить, что наиболее часто преступления совершаются в возрасте 25-29 лет, что также связано с большей активностью лиц данной возрастной группы. Доля таких лиц в структуре осужденных в 2018 году составила 17,9 %. При этом нельзя утверждать, что возраст 25-29 лет является причиной совершения преступления.

Рассматривая социальный компонент структуры личности преступника, следует отметить, что он включает в себя как негативные, так и позитивные, а также нейтральные характеристики. Причем в зависимости от содержания той или иной характеристики она может иметь различный заряд.

Например, социальной характеристикой является семейное положение. Семейное положение «холост» является нейтральной характеристикой. Отсутствие семьи не порождает преступное поведение. Для людей молодого возраста это вообще является нормальным социальным состоянием. Однако отсутствие семьи в более старшем возрасте (скажем, после 30 лет) при определенных обстоятельствах можно рассматривать как негативную характеристику, поскольку семья является мощным фактором, развивающим ответственность и сдерживающим от необдуманных поступков.

Важной социальной характеристикой является род занятий.

Причем следует отметить, что отсутствие трудовой или учебной занятости является негативным показателем, поскольку делает лицо материально уязвимым, затрудняет возможность удовлетворения возникающих потребностей и как следствие подталкивает к необходимости разрешения материальных трудностей, в том числе преступным путем. Это подтверждают и данные о структуре занятости лиц, осужденных в 2018 году, из которых 62,9 % являлись трудоспособными, но не имели постоянного источника дохода.

В этом плане наличие трудовой либо учебной занятости следует рассматривать как положительную характеристику. Однако в рамках трудовой деятельности можно выделить профессии, которые играют негативную роль в формировании преступного поведения. Так, негативный характер приобретают рабочие профессии, отличающиеся низким уровнем заработка, не позволяющим удовлетворить потребности индивида. Не случайно 21,2 % из числа осужденных в 2019 годы являлись рабочими.

Следующей социальной характеристикой является образование.

Уровень образования, как правило, находится в тесной связи с трудовой деятельностью. Сам по себе являясь нейтральной характеристикой, тем не менее уровень образования в сочетании с другими негативными характеристиками также может приобретать негативный характер. Так, например, низкий уровень образования зачастую препятствует трудоустройству лица на престижную и высокооплачиваемую работу. Нередко вообще исключает возможность найти работу.

Помимо этого социальными характеристиками являются: связь с различными общественными и неформальными объединениями; наличие детей и лиц, находящихся на иждивении; принадлежность к религиозным организациям; наличие хобби и увлечений, гражданство, место жительства и т.д. Данные характеристики в зависимости от конкретного их содержания могут иметь различный заряд социальной значимости. В совокупности они позволяют понять, какое место лицо занимает в обществе и каким образом общественные факторы влияют на формирование его личности и на совершение им преступления.

Нравственно-психологический элемент структуры личности преступника также образован двумя группами признаков: нравственными и психологическими.

Причем деформация именно нравственных признаков порождает преступное поведение. Отсутствие у человека работы, образования, семьи не порождает, а только активизируют негативные нравственные качества личности, либо используется преступником для оправдания своего преступного поведения. Решение совершить преступление человек принимает, опираясь на те представления и взгляды, которые допускают для него эту возможность и которые входят в сферу нравственных признаков.

Систему нравственных признаков образуют взгляды, идеи, представления, моральные и общественные ценности, установки. При этом данные качества и свойства можно с большей долей уверенности подразделить на негативные и позитивные.

К позитивным качествам относятся, например, человеколюбие, законопослушность, наличие общественно полезных идеалов и установок, приверженность общепринятым моральным ценностям, целеустремленность, ответственность, исполнительность, патриотизм, стремление к саморазвитию, аккуратность, самокритичность, наличие самоконтроля, готовность оказать помощь, бескорыстие, честность, любовь к труду.

Среди негативных качеств личности нравственного характера можно выделить неприятие и отрицание закона, приверженность к идеалам криминальной субкультуры, человеконенавистничество, отрицание прав и свобод человека, чрезмерное корыстолюбие, алчность, лживость, конформизм, бестактность, неприятие общественных ценностей, игнорирование общественных интересов, чрезмерный эгоизм, позерство, отсутствие самоконтроля и выдержки, неприятие критики, отсутствие самокритичности, бескомпромиссность, безжалостность, бездуховность, двуличность, лицемерие, переоценку своих возможностей, легкомысленное отношение к последствиям своих поступков, чувство собственной безнаказанности, авантюризм, беспринципность и т. п.

Для преступников характерно преобладание в структуре личности негативных качеств и свойств. Даже у преступников, совершивших неосторожные преступления, несмотря на то, что они не отличаются по своим социально-демографическим, правовым и биологическим характеристикам от обычных граждан, можно без труда обнаружить негативные нравственные характеристики.

Например, тралмастер на рыболовном судне, имея большой опыт работы, самоуверенно полагал, что разбирается в особенностях своей работы лучше, чем разработчики инструкций по безопасности, поэтому легкомысленно подходил к выполнению своих служебных обязанностей и безответственно относился к судьбе своих подчиненных, не контролировал выполнение ими правил безопасности и вопреки им допускал рабочих до вылова рыбы без спасательных жилетов, касок, рукавиц и специальной обуви. В результате во время выполнения работ один из матросов оступился, выпал за борт и погиб.

Как мы видим, пренебрежительные отношение к нормам закона, легкомыслие и безответственность привели к совершению преступления.

При этом следует отметить, что этот же самый мастер может обладать и множеством позитивных нравственных качеств: он может быть бескорыстным, верным товарищем, любить свою семью, быть честным и принципиальным, однако сформировавшиеся у него негативные качества в определенный момент сыграли решающую роль в его поведении и привели к совершению преступления.

Еще более видны негативные нравственные качества у преступников, совершивших умышленные преступления. При этом нравственная деформация личности у преступника пропорциональна количеству совершенных им преступлений. Для преступника- рецидивиста характерны такие специфические черты, как оправдание собственной преступной деятельности, озлобленность и недоверие к органам власти, уверенность в чрезмерной жестокости закона и наказания, восприятие идеалов и ценностей криминальной субкультуры, озлобленность по отношению к законопослушным гражданам.

Психологические характеристики имеют негативную, позитивную и нейтральную социальную окраску. Отрицательные психологические качества способствуют развитию негативных нравственных свойств личности преступника и тем самым играют немаловажную роль в совершении преступления. Психологические характеристики включают в себя темперамент, способности и одаренности лица, психический склад личности, интеллект, характер, мотивы, психологические установки

Среди положительных психологических свойств можно выделить: активность, творческую одаренность, внимательность, доброту, доброжелательность, жизнерадостность, коммуникабельность, мягкосердечность, способность к обучению, высокий интеллект, находчивость, преданность, смекалистость, сообразительность, совестливость, терпеливость, уравновешенность.

Нейтральные по своей социальной значимости психологические свойства выражены в темпераменте, а также в таких качествах, как бесхитростность, брезгливость, впечатлительность, властность, доверчивость, замкнутость, импульсивность, медлительность, мнительность, наивность, осторожность, подозрительность, рассеянность, безынициативность, скрытость и настырность.

Из негативных психологических характеристик следует назвать агрессивность, азартность, раздражительность, трусость, бессердечность, внушаемость, неспособность к самооценке, вспыльчивость, неспособность к обучению, истеричность, капризность, лень, малодушие, нервозность, неуступчивость, ревнивость, тщеславие, эмоциональную неустойчивость, неадекватное реагирование на внешние раздражители.

Правовой элемент структуры личности преступника позволяет оценить степень криминогенной поражённости личности, поскольку отражает особенности взаимодействия индивида с нормами закона. В правовой элемент включены такие показатели, как наличие судимости и фактов привлечения к уголовной, административной, дисциплинарной и иным видам ответственности, наличие уголовноправового рецидива, особенности преступного поведения, характер совершенного преступления, склонность к совершению преступления в группе. Существование данных элементов указывает, насколько его личность криминогенна. Если у лица имеются несколько судимостей, в его действиях присутствует рецидив преступлений, то это указывает на стойкие криминогенные установки лица. Если же у него нет судимостей, он не привлекался к административной ответственности, то следует рассматривать данную личность как наименее криминогенно пораженную.

Негативно характеризуют лицо особенности преступного поведения, проявляющиеся в наличии в его деянии квалифицирующих признаков, например, в случае совершения преступления с незаконным проникновением в жилище или с использованием своего служебного положения.

Характер совершенного преступления также позволяет определить степень криминогенной опасности лица. Так, умышленные преступления более негативно характеризуют общественную опасность, чем совершение неосторожного преступления.

Если охарактеризовать лиц, осужденных в 2018 году, то следует отметить, что 13,5 % из них совершили преступления в составе группы лиц, при этом 0,9 % в составе организованной группы или преступного сообщества. 3,2 % преступников имеют опасный и особо опасный рецидив.

Существенно расширяет понимание уголовно-правовых характеристик криминологический элемент структуры личности преступника. Данный элемент включает в себе характеристики, отражающие связь лица с преступной средой: наличие преступной профессии, особенности преступной деятельности с позиции преступного профессионализма, уровень преступного мастерства, наличие криминологического рецидива (общий или специальный рецидив, его кратность и интенсивность), положение в иерархии преступного мира, отношение к нормам криминальной субкультуры, отношение к преступному миру.

Осуществление своей преступной деятельности профессионально, устойчивость и высокое мастерство преступной деятельности, выражающееся в совершении преступления, например, с использованием специально приготовленных орудий преступления, приверженность идеалам криминальной субкультуры, поддерживание тесных связей с преступным миром и наличие высокого статуса в иерархии преступного мира указывает на значительную криминализацию личности преступника.

Исследование таких характеристик необходимо в первую очередь для того, чтобы осуществлять прогнозирование индивидуального преступного поведения, а также для разработки наиболее эффективного направления профилактического воздействия, которое в случаях с лицами, отличающимися высокой криминогенной пораженностью, сопряжено с рядом трудностей. Эти трудности выражаются, например, в том, что рецидивиста, ранее неоднократно отбывавшего наказание, не так страшит угроза возможного или предстоящего наказания, как лицо, впервые совершившего преступление. Следовательно, опираться при осуществлении профилактической работы на негативные последствия от судимости малоэффективно.

Что касается состояния здоровья, то в рамках биологического элемента структуры личности преступника значение имеют социально опасные заболевания, такие как алкоголизм, наркомания, психические расстройства, туберкулез, ВИЧ-инфекция. Данные заболевания поразному влияют на особенности преступного поведения лиц.

Например, наркомания и алкоголизм являются факторами, способствующими преступному поведению, а нередко его порождающими, когда лицо, стремясь снять абстинентный синдром, совершает хищения для покупки алкоголя или наркотиков.

Психические расстройства зачастую являются причинами совершенного преступления. Известно, что доля лиц, страдающих психическими расстройствам, не исключающими вменяемость, среди преступников в России доходит до 30 %.

Туберкулез и ВИЧ-инфекции развивают у лица чувство безысходности. Нередко лица, зная о неизлечимости своей болезни, осознавая её опасность для жизни человека, используют болезнь для достижения своих преступных целей. Например, осужденные, страдающие ВИЧ-инфекцией, желая дезорганизовать деятельность учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, нередко выплескивают в глаза сотрудникам УИС свою зараженную кровь.

Некоторые ученые включают в биологический элемент врожденные предрасположенности человека к преступному поведению. Представляется, что на настоящее время нет однозначных доказательств, подтверждающих истинность какой-либо концепции в рамках биологического направления криминологии. Поэтому связывать биологический компонент структуры личности преступника с врожденной предрасположенностью к преступному поведению неверно.

Необходимо отметить, что рассмотренная нами структура личности преступника во многом объединяет те или иные признаки в рамках отдельных элементов достаточно условно. Например, некоторые нравственные качества и свойства (в частности, установка личности) можно одновременно рассматривать и как психологические характеристики личности. Наличие судимости можно рассматривать и как социальную характеристику, и как уголовно-правовую. Подобная неоднозначность в определении природы тех или иных качеств и свойств личности объясняется сложностью рассматриваемой категории.

Структура личности преступника позволяет исследовать личность преступника на различных уровнях. Так, на общем уровне преступником, как мы уже убедились, является мужчина 25-29 лет, не работающий, имеющий среднее общее образование, ранее совершавший преступление. На групповом уровне, например, уровне, охватывающем личность взяточника, мы укажем, что преступник имеет возраст 30-49 лет, работает и имеет высшее образование. А на индивидуальном уровне мы можем столкнуться с тем, что преступником является женщина 55 лет, являющаяся государственным служащим и имеющая ученую степень кандидата экономических наук.

Таким образом, исследование структуры личности преступника способствует всестороннему и комплексному исследованию детерминации как индивидуального, так и группового преступного поведения, позволяет разработать эффективные меры профилактики преступлений на всех уровнях воздействия по вертикали, дает возможность осуществлять прогнозирование индивидуального преступного поведения.

В целом под структурой личности преступника следует понимать совокупность объединенных в группы социально значимых характеристик личности преступника, развивающихся в процессе его жизнедеятельности и оказывающих отрицательное, положительное или нейтральное воздействие на формирование преступного поведения.

Классификация и типология преступников

Исследование личности преступника в рамках этих показателей, позволяют выявить существование ряда специфических характеристик, отличающих преступников-мужчин от преступниковженщин. Например, для преступника-женщины, в отличие от преступника-мужчины, характерны такие черты как эмоциональная зависимость от сложившихся ситуаций, более бурное реагирование на действительность, лживость, лицемерие, наглость и грубость, способность к ролевому перевоплощению и импровизации, умение понять психологию другого человека, вызвать к себе доверие и расположение, готовность использовать обман и изобретательность в его применении. Эти показатели ярко отражаются в преступном поведении женщин, для которых характерны такие преступления, как мошенничество, присвоение и растрата, взяточничество, незаконный оборот наркотиков.

Сведения о различиях в характеристиках личности преступников в рамках самостоятельных групп дают возможность более правильно понять факторы, детерминирующие преступное поведение, и на основании этого разработать более эффективные и индивидуальные методы профилактики. Осуществляется определение групп, характеризующихся общими признаками и закономерностями преступного поведения, в рамках классификации и типологии преступников.

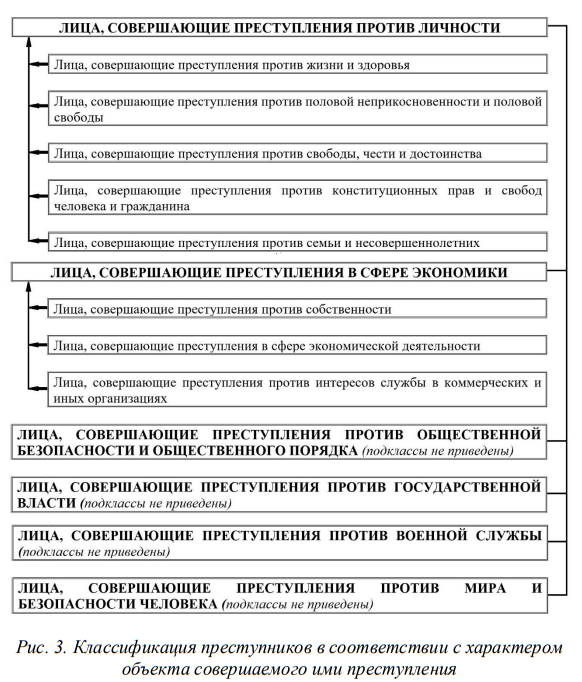

Классификация преступников представляет собой построение иерархической системы классов и их подклассов на основе определенных признаков. Например, можно классифицировать преступников в соответствии с характером объекта совершаемого ими преступления на шесть классов: 1) лиц, совершивших преступления против личности; 2) лиц, совершивших преступления в сфере экономики; 3) лиц, совершивших преступления против общественной безопасности и общественного порядка; 4) лиц, совершивших преступления против государственной власти; 5) лиц, совершивших преступления против военной службы; 6) лиц, совершивших преступления против мира и безопасности человека (рис. 3). Каждый класс подразделяется на подклассы в соответствии с видовым объектом посягательства, а те в свою очередь подразделяются на виды в соответствии с непосредственным объектом посягательства.

Как правило, классификация личности преступника строится на основании социально-демографических и правовых признаков, поскольку именно эти признаки позволяют построить иерархическую систему.

Так, например, классифицируя преступников по такой социальной характеристике, как степень их вовлечения в трудовую деятельность, можно выделить два класса: работающих и неработающих. В рамках класса «работающих» можно выделить подклассы: «имеющие временные подработки», «являющиеся наемными работниками», «осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность» и т.д. В рамках класса «неработающих» можно выделить подклассы «лица, состоящие на учете в центре занятости населения» и «лица, не состоящие на учете в центре занятости населения». Более предметное изучение групп в данной классификации позволит выявить специфические черты каждой из них.

В частности, лица, относящиеся к подклассу «не состоящих на учете в центре занятости населения», обладают большими предпосылками к преступной деятельности, т.к., не имея источника заработка, они зачастую не предпринимают попыток его найти и, следовательно, могут получить средства для существования от преступной деятельности30. В отношении данной группы лиц необходимо усилить профилактический надзор, оказать помощь в трудоустройстве или в регистрации в центре занятости населения, разъяснить социальные гарантии, которые предоставляет государство лицам, официально зарегистрированным в качестве безработных.

Как пример классификации преступников по правовому признаку, можно взять построение по признаку судимости. Таким образом выделяются классы «имеющих судимости» и «не имеющих судимости», в рамках последнего класса можно выделить подклассы: «привлекавшиеся к уголовной ответственности» и «не привлекавшиеся к уголовной ответственности», которые, в свою очередь также можно подразделить на более узкие подчиненные группы.

В целом классификация преступников позволяет исследовать широкие группы лиц, совершивших преступления, выявлять наличие в них подгрупп и видов, определить общие и отличительные черты таких групп, корреспондировать особенности преступного поведения от более изученной группы лиц к менее изученной, выявлять общность и отличие в детерминации преступного поведения различных групп, на основе имеющихся данных прогнозировать развитие преступного поведения, сопоставлять эффективность применения профилактических мер к разным группам преступников и т.д.

Схожее значение имеет и типология личности преступника. В отличие от классификации, типология охватывает группы, обладающие более общими признаками. И хотя при типологии формирование групп личности преступника также осуществляется по каким-то общим критериям, типология характеризуется отсутствием свойственного для классификации признака иерархичности построения системы. Сформированные в рамках типологии группы личности преступника находятся между собой в равном положении.

Преимущество типологии связано с её большей гибкостью.

Основания для формирования типологии преступников могут быть самые различные: по возрасту, по темпераменту, по степени криминогенной пораженности, по характеру вины; по степени социальной адаптации; по характеру антиобщественной направленности и ценностных ориентаций и др.

Так, например, определенные интерес представляет типология личности преступника в зависимости от мотива преступления. Мотив представляет собой побуждающее начало к какому-либо деянию.

Изучение мотивов личности преступника позволяет выделить пять основных типов:

Для корыстного типа свойственно стремление к личному обогащению, стремление получения материальных благ любым путем, пренебрежительное отношение к праву собственности, а также к проблемам, нуждам и страданиям других людей.

Характеризуя насильственный тип преступника, следует отметить, что мотив насилия как таковой (насилие ради насилия) является скорее психическим отклонением. Поэтому название данного типа отражает больше не мотивационную составляющую личности преступников, в него входящих, а характеристику их преступных действий, выраженных в насилии. Мотивами в рамках данного типа являются месть, ревность, ненависть, неприязнь.

Для преступников насильственного типа характерны такие черты, как эгоизм, чувство собственного превосходства, стремление навязать свою точку зрения, пренебрежение правом человека на жизнь, здоровье, свободу, неуважение к общепринятым моральным принципам, агрессивность, бескомпромиссность, бравада, жестокость, низкая способность к преодолению проблем и поиску компромисса.

Для насильственных преступников характерны такие преступления, как причинение вреда здоровью различной тяжести, убийство и пр.

Сущность престижного типа личности преступника выражена в стремлении лица посредством совершения преступления повысить свой авторитет, достичь определенного места в обществе, продвинуться по карьерной лестнице. Для таких людей характерны эгоизм, пренебрежительное отношение к целям, желаниям и потребностям других людей, беспринципность, неуважением к нормам закона и морали.

Определение конкретных составов преступлений, которые совершаются лицами, относящимися к данному типу, может вызвать определенные сложности, поскольку эти преступления разнообразны.

Ради реализации мотива престижа может быть причинен вред здоровью человека, совершена кража (например, некоторые отрицательно настроенные группы несовершеннолетних для новичков предлагают в качестве обряда инициации совершение кражи), дана взятка, совершен побег из мест лишения свободы и т.д.

Сексуальный тип преступника связан со стремлением удовлетворить свои сексуальные потребности любым способом, невзирая на согласие партнера, нормы закона и нравственности. Для преступников данного типа характерны распущенность, пренебрежение общепризнанными нормами морали и нравственности, наличие сексуальных отклонений, цинизм, жестокость, наличие психических расстройств, не исключающих вменяемости. Лица, относящиеся к данному типу, совершают такие преступления, как изнасилование, совершение развратных действий, совершение насильственных действий сексуального характера.

Игровой мотив выражается в стремлении лица получить удовольствие от совершаемого преступления. Он рассматривает свои противоправные действия как игру. Для преступников данного типа характерны азарт, стремление к новым ощущениям, безответственность, неспособность оценить отдаленные последствия своих поступков, пренебрежение чувствами и правами других людей, бравада.

Определение конкретных составов преступлений, свойственных данному типу, также представляет сложность, поскольку они могут быть самые разнообразные: убийство, незаконное проникновение в жилище, хулиганство, дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, приобретение и хранение наркотиков, участие в незаконных вооруженных формированиях и пр.

Следует отметить, что в рамках рассматриваемой классификации определенный интерес представляют смешанные типы личности преступников, характеризующиеся общностью качеств и свойств.

Например, весьма распространенным является корыстнонасильственный тип, объединяющий характеристики корыстного и насильственного типа. Среди лиц, относящихся к данному типу, можно назвать лиц, совершивших грабежи, разбои, убийство по найму и др.

Нередким является престижно-корыстный тип, к которому относятся лица, совершающие должностные преступления, а также хищение государственной собственности. У лиц, относящихся к данному типу, сочетается стремление повысить свое социальное положение и материальное благополучие.

Одной из самых интересных типологий личности преступника является типология по степени общественной опасности личности. В рамках данной типологии можно выделить четыре типа:

Особо опасный тип личности преступника характеризуется тем, что лицо находится в постоянной готовности к совершению преступления. При этом данное лицо предпринимает активные действия, чтобы создать условия, способствующие совершению преступления: подготавливает орудия преступления, вырабатывает преступные навыки, договаривается о месте сбыта похищенного, приискивает сообщников.

Вероятность совершения таким лицом преступления крайне высока, поэтому профилактическое воздействие на лиц, относящихся к данному типу личности преступника, должно быть интенсивным.

Вместе с тем следует признать, что профилактическое воздействие на данный тип личности нередко бывает малоэффективным за счет сформировавшихся у него стойких криминогенных установок.

К данному типу относятся преступники-профессионалы, рецидивисты, преступники, входящие в организованные группы и преступные сообщества. Как правило, для данного типа характерны корыстные преступления.

Опасный тип личности преступника также характеризуется постоянной готовностью к совершению преступления, однако в отличие от особо опасного типа не предпринимает активных действий к созданию условий, способствующих совершению преступления. Для опасного типа личности характерно использование благоприятно сложившейся обстановки для совершения преступления.

Например, лицо, относящееся к рассматриваемому типу, при совместном распитии спиртных напитков наверняка воспользуется состоянием сильного алкогольного опьянения собутыльников, чтобы совершить хищение какого-либо принадлежащего им имущества.

Вероятность совершения преступления данным типом личности также высока, но за счет менее выраженной криминогенной установки личности интенсивная индивидуальная профилактика в отношении данных лиц более эффективна. Нередко данные лица сами перестают заниматься преступной деятельностью под воздействием разнообразных факторов, например, болезни.

К данному типу относятся наркоманы, алкоголики, лица, ведущие антисоциальный и паразитический образ жизни. Для данного типа личности характерны корыстные и насильственные преступления.

Ситуативный тип личности характеризуется тем, что лицо, в отличие от рассмотренных выше типов, не находится в постоянной готовности к совершению преступления, однако возникновение или повторение определенной ситуации предопределяет такую готовность.

Например, лицо, находясь в состоянии алкогольного опьянения, становится агрессивным, неуравновешенным. Ситуация опьянения формирует у него готовность причинить кому-либо побои.

Вероятность совершения преступления данным типом личности зависит от возникновения конкретной ситуации, которой лицо не в силах противиться. Как правило, сущность профилактического воздействия на такое лицо сводится к устранению возможности развития такой ситуации. Стоит лицо извлечь из неблагоприятно воздействующей на него отрицательной среды, как оно перестает совершать преступления. В рассмотренном примере одним из самых действенных методов профилактического воздействия является проведение комплексного наркологического лечения. Лица, относящиеся к данному типу, могут совершать самые разнообразные преступления.

Случайный тип отличается наименьшей общественной опасностью. Лицо, относящееся к данному типу, не характеризуется наличием готовности к совершению преступления. Возникновение криминогенных ситуаций не формирует у него стереотипа преступного поведения. Вместе с тем его преступное поведение также зависит от возникновения разовой криминогенной ситуации, которая актуализирует те негативные качества его личности, которые провоцируют совершение им преступления. В отличие от ситуативного типа личности преступника случайный тип при повторении подобной криминогенной ситуации не будет совершать преступление.

Профилактическое воздействие на данный тип личности преступника затруднено сложностью прогнозирования возможности совершения преступления. Профилактика в отношении данного типа преступника осуществляется уже по факту совершенного преступления, а ранняя профилактика возможна, как правило, лишь в рамках общесоциального предупреждения.

Рассмотренная типология личности может быть применена для прогнозирования индивидуального преступного поведения, для понимания уровня криминогенной пораженности лиц, уяснения особенностей детерминации преступного поведения и разработки наиболее эффективных мер общей и индивидуальной профилактики.

Для достижения более качественного эффекта в противодействии преступности возможно одновременное задействование нескольких типологий. Например, рассматривая типологию личности преступника по мотиву преступления, можно каждый тип исследовать по степени общественной опасности.

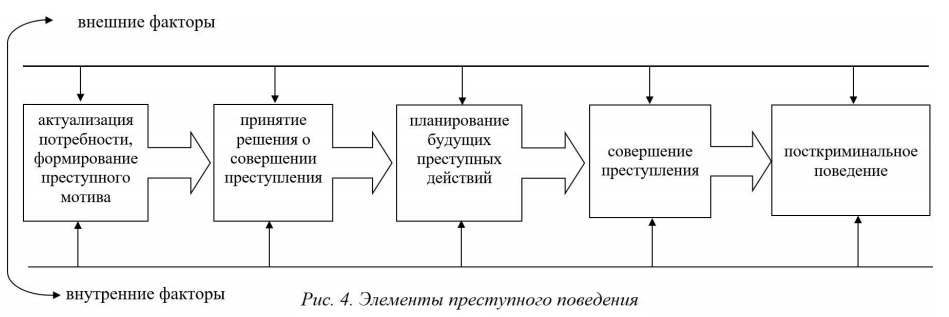

Формирование личности преступника и механизм преступного поведения

Личность преступника характеризуется разнообразными с позиции социальной значимости качествами и свойствами:

При этом всю совокупность качеств и свойств личности можно условно подразделить на две группы:

К неизменным характеристикам относятся демографические свойства, связанные с полом и национальностью, некоторые психологические характеристики, например, темперамент, а также отдельные биологические качества, например, психические расстройства. Причем неизменные характеристики закономерно и преимущественно выражаются в качествах и свойствах, связанных с биологической человеческой природой, которая генетически предопределена и характеризуется при естественном развитии событий постоянством.

Изменяемые характеристики в большинстве своем связаны с социальной природой человека (хотя в ряде случаев могут порождаться и биологическими процессами, например, приобретенным заболеванием), а потому зависят от воздействия разнообразных факторов, которые трансформируют их.

Некоторые характеристики меняют свое содержание на полярные значения. Например, такая характеристика, как «семейное положение», может проявляться в значениях либо «женат», либо «холост».

Поскольку основополагающими характеристиками, определяющими личность преступника, являются нравственные деформации личности (так как именно они порождают преступное поведение), процесс формирования такой личности следует рассматривать в преломлении к ним.

Итак, на становление личности преступника влияет множество факторов, как внешних, так и внутренних. Внешние факторы проявляются в различных явлениях, отношениях, событиях, не связанных с волей лица, на которое они оказывают воздействие.

Внутренние факторы, напротив, являются продуктом умственной и психической деятельности этого лица либо следствием имеющихся у него характеристик социального рода.

При этом первостепенными являются внешние факторы, поскольку они начинают оказывать воздействие на человека уже с момента рождения. Внутренние факторы, по сути, являются продуктом влияния внешних, поэтому первое время имеют вторичный характер, что, однако, не исключает приобретение ими в последующем ведущей роли в процессе формирования личности преступника. Например, глубокое восприятие идеалов криминальной субкультуры, проявляющееся у преступников-рецидивистов и профессионалов, может нивелировать воздействие внешних положительных факторов (таких как повышение качества правоохранительной деятельности, развитие рынка труда и т.д.) и укреплять стремление к продолжению преступной деятельности.

Внешние факторы воздействуют через две сферы: через микросреду, в которой находится человек, и через всю совокупность общественных отношений, которые нередко могут даже не затрагивать лицо напрямую. Например, отсутствие контроля за финансовыми потоками при реализации национальных проектов, казалось бы, никак не связано с рабочим завода какого-нибудь провинциального города.

Но порожденные этим расхищения миллиардов рублей, широко анонсированные в средствах массовой информации, формируют у него представление о том, что раз на таком высоком уровне распространены хищения, остающиеся безнаказанными, то хищения в небольших размерах вообще не представляют опасности и допустимы.

Среди внешних факторов можно выделить социальные, экономические, культурные, психологические, правовые, политические, организационно-управленческие причины, формирующие личность преступника. Поскольку речь идет о формировании личности преступника, основное внимание необходимо уделить негативным факторам.

Итак, такие негативные социальные факторы, как безработица, резкое разделение на богатых и бедных, отсутствие социальной поддержки многодетных семей, слабость или неразвитость социального контроля за детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, некачественное и бюрократизированное здравоохранение и т.д., формируют у человека негативные представления об общественных ценностях, нормах закона, роли государства и общества в жизни человека, заставляют рассчитывать только на свои силы.

Негативные экономические факторы, выраженные, например, в низких зарплатах, отсутствии мест работы, высоких ценах, нестабильности экономических отношений, наличие теневой экономики, развивают у человека представление о невозможности удовлетворить свои материальные потребности законном способом, формируют неуверенность в завтрашнем дне, заставляют искать иные источники доходов, в том числе посредством противоправной деятельности, порождают стремление к сиюминутному обогащению.

Отрицательные культурные факторы связаны с теми идеями, представлениями, взглядами и ценностями, которые развиты в обществе и микросреде, в которой развивается человек. Грубые нравы формируют у человека эгоизм и жестокость, идеи о превосходстве какой-либо нации, культуры и религии развивают человеконенавистничество, ксенофобию. Правовой нигилизм порождает у человека недоверие, а то и полное отрицание закона, формирует стремление решать возникающие проблемы в обход предписаний норм права. Безразличное или положительное отношение в обществе к противоправным формам поведения образует у индивида стереотипы возможных (или даже допустимых) преступных действий (как, например, в России распространено представление о допустимости взяточничества в образовательной, медицинской и даже правоохранительной сфере). Формирование в рамках медиакультуры положительного образа у отрицательных персонажей (преступников, наркоманов, антисоциальных элементов), а также представление в позитивном свете отрицательных явлений, событий являет пример для подражания. Так, фильм, в котором персонаж совершает хищение крупной денежной суммы, чтобы помочь больному ребенку, формирует у зрителей ощущение, что подобный поступок имеет положительную социальную значимость, а следовательно, допустим.

Распространение криминальной субкультуры развивает идеалы преступного мира. В целом негативные факторы культурного характера искажают положительные морально-нравственные качества человека, формируют у него представление о дозволенности преступного поведения.

Правовые факторы, такие как несовершенство закона, пробелы в нормах права, лоббирование в нормах закона интересов определенных групп населения, чрезмерная жестокость закона или его чрезмерная мягкость, невозможность реализовать правовые предписания, развивают у человека неприязнь к нормам права, недоверие к закону и органам власти, формируют стремление решить проблемы самостоятельно или при помощи криминальных структур, развивают правовой нигилизм.

Негативные политические факторы проявляются в нестабильности политических отношений в стране, противоборстве политических группировок, коррупции, пренебрежении политической властью интересами общества или отдельных социальных групп, наличии внутригосударственных конфликтов политического, этнического, культурного или религиозного характера. Эти факторы порождают недоверие к власти и политической системе в целом, развивают идеи сепаратизма, чувства собственной незащищенности, подрывают патриотические настроения, формируют представление о возможности решения проблем коррупционным путем.

Наконец, отрицательные организационно-управленческие факторы проявляются в низкой раскрываемости преступности, в слабой организации деятельности правоохранительных органов, неконструктивном, обременительном бюрократизме, отсутствии контроля за деятельностью различных органов и финансовых потоков.

Данные факторы способствуют развитию чувства безнаказанности, безответственности и вседозволенности, формируют пренебрежение к нормам и правилам закона, подрывают авторитет органов власти.

Если рассматривать внутренние факторы, формирующие личность преступника, то следует отметить, что они представлены влиянием тех характеристик, которые образовались у человека в процессе его жизнедеятельности. Некоторые качества и свойства личности преступника способствуют развитию или преодолению влияния других качеств и свойств. Например, отсутствие работы и средств к существованию способствует развитию чувства безысходности и стремления заработать денежные средства любым путем. С другой стороны, рождение ребенка нередко способствует формированию чувства ответственности, подавляет эгоизм, развивает понимание социальной значимости последствий своих поступков.

Изучение процесса формирования личности преступника позволяет выявить детерминанты, порождающие преступное поведение, и на основе этого разработать меры их профилактики.

От процесса формирования личности преступника следует отличать криминогенную ситуацию. При криминогенной ситуации негативные внешние факторы непосредственно приводят к совершению преступления, в то время как при формировании личности преступника влияние негативных факторов непосредственно не приводит к совершению преступления, а только образует предпосылки для этого.

Изучение криминогенной ситуации дает возможность выявить те условия, которые способствуют совершению конкретного преступления, позволяет спрогнозировать индивидуальное преступное поведение, предотвратить или пресечь преступление, разработать меры по предупреждению преступлений.

Существует множество оснований для классификации криминогенных ситуаций.

Так, по источнику возникновения можно выделить следующие криминогенные ситуации.

1. Созданные преступником. Их появление, как правило, связано с намеренной деятельностью злоумышленника, например, когда он оставляет незапертым окно в магазине, через которое он в последующем проникнет внутрь с целью совершения хищения. Однако известны ситуации, которые лицо создает непреднамеренно, например, совместное распитие спиртного приводит к достижению одним из участников этого сильной степени опьянения, которым злоумышленник и решает воспользоваться, совершая хищения имущества у своего собутыльника.

3. Созданные третьими лицами, когда, например, рабочие в автомастерской забыли подключить сигнализацию у автомобиля, что послужило условием, способствующим его угону.

По содержанию криминогенные ситуации подразделяются на:

По характеру воздействия на преступника выделяют такие криминогенные ситуации, как:

1) провоцирующие, которые отличаются тем, что сложившиеся обстоятельства подталкивают лицо к совершению преступления, например, оставленные без присмотра вещи могут провоцировать на совершение хищения;

2) разряжающие ситуации характеризуются тем, что они вызывают разрядку психологической напряженности лица, например, в случае, когда лицо, озлобленное ссорой с супругой и бытовыми проблемами, случайно задевает на улице прохожий и провоцирует тем самым разрядку аккумулированного напряжения в виде ответных насильственных действий;

3) затрудняющие ситуации выражаются в обстоятельствах, которые не дают возможности лицу достичь поставленной цели законным путем и подталкивают к достижению её иными способами.

Например, длительные очереди в больнице и пренебрежительное отношение медперсонала к пациентам провоцируют дачу взятки главврачу с целью получения внеочередной и качественной медицинской консультации;

4) сопутствующие ситуации отличаются тем, что они способствуют достижению преступником своей преступной цели, например, отключение электроэнергии в парке способствует совершению разбойного нападения, до этого запланированного злоумышленниками.

Следующие типы криминогенных ситуаций не требуют специальных разъяснений. Так, по времени возникновения выделяются:

По длительности существования бывают:

По распространенности можно выделить криминогенные ситуации:

По уровню охвата криминогенные ситуации бывают: