прибор какой системы можно использовать для измерения напряжения тока и мощности в цепях постоянного

Методы измерения мощности в электрических цепях

Очень часто при проектировании электрических схем радиолюбители сталкиваются с проблемой измерения мощности, которую потребляют радиокомпоненты. Специалисты в метрологической сфере рекомендуют два метода, позволяющих вычислить и грамотно рассчитать ее значение. В этом случае нужно разобрать подробнее физический смысл величины, а также ее составляющих, от которых она зависит.

Общие сведения

При проектировании устройств нужно уметь правильно рассчитывать мощность электроэнергии электрооборудованием. Это необходимо, прежде всего, для долговечной работы устройства. Если изделие работает на износ, то оно способно выйти из строя сразу или в течение некоторого времени.

Такой вариант считается недопустимым, поскольку существуют виды техники, которые должны работать без отказов (аппарат искусственного дыхания, контроль уровня метана в шахте и так далее), так как от этого зависит человеческая жизнь. К основным характеристикам электрической энергии относятся следующие: мощность, сила тока, напряжение (разность потенциалов) и электропроводимость (сопротивление) материалов.

Мощность потребителя

Мощность не следует путать с электрической энергией. Единицей измерения первой является ватт (Вт), название которой произошло от фамилии известного физика Джеймса Уатта. Физическим смыслом 1 Вт является расход электрической энергии за единицу времени, равной 1 секунде (1 Вт = расход 1 джоуля за 1 секунду). Существуют производные единицы измерения: милливатт (1 мВт = 0,001 Вт), киловатт (1 кВт = 1000 Вт), мегаватт (1 МВт = 1000 кВт = 1000000 Вт), гигаватт (1 ГВт = 1000 МВт = 1000000 кВт = 1000000000 Вт) и так далее. Для измерения электрической энергии применяются специальные счетчики, а ее единицей измерения является Вт*ч.

Ватт можно связать с некоторыми физическими величинами: 1 Вт = 1 Дж/с = (1 кг * sqr (м)) / (c * sqr (c)) = 1 Н * м / с = 746 л. с. Последнее числовое значение называется электрической лошадиной силой. Ваттметр — измеритель электрической мощности. Однако ее величину можно определить и другим способом. Для этого следует разобрать физические величины, от которых она зависит.

Сила тока

Количество электрического заряда, который проходит через токопроводящий материал за единицу времени, называется силой электрического тока. Сокращенно величину называют силой тока или током. Она обозначается литерами «I» или «i» и имеет направление (векторная величина). Измеряется ток в амперах (А). Существуют также производные единицы, образованные при помощи приставок: 1 мА = 0,001 А, 1 кА = 1000 А и так далее. Измерить его значение можно амперметром. Для этого его нужно подключать последовательно в электрическую цепь.

Физическим смыслом тока в 1 А является прохождение электрического заряда в 1 Кл (кулон) за 1 секунду через площадь поперечного сечения S. В 1 кулоне содержится примерно 6,241*10^(18) электронов.

Ток в научной интерпретации классифицируется на постоянный и переменный. Первый вид не изменяет своего направления за единицу времени, но его амплитудные значения могут изменяться. Направление и амплитуда переменного тока изменяется по определенному закону (синусоидальный и несинусоидальный). Основным параметром считается его частота. Определяется тип переменного тока с помощью осциллографа.

Электрическое напряжение

Из курса физики известно, что каждое вещество состоит из атомов, которые обладают нейтральным зарядом. Они состоят из субатомных частиц. К ним относятся следующие: протоны, электроны и нейтроны. Первые имеют положительный заряд, вторые — отрицательный, а третьи — не заряжены вообще.

Суммарный заряд протонов компенсирует заряд всех электронов. Однако под действием внешних сил это равенство нарушается, и электрон «вырывается» из атома, который уже обладает положительным зарядом. Он притягивает электрон с соседнего атома, и процесс повторяется до тех пор, пока энергия не будет минимальной (меньше энергии «вырывания» электрона).

При межатомном взаимодействии образуется электромагнитное поле с отрицательной или положительной составляющими. Разность между двумя точками противоположных по знаку составляющих называется электрическим напряжением. Работа электромагнитного поля по перемещению точечного электрического заряда из точки А в точку В называется разностью потенциалов. Физический смысл напряжения (U): разность потенциалов в 1 В между двумя точечными зарядами в 1 Кл, на перемещение которых тратится энергия электромагнитного поля, равная 1 Дж.

Единицей измерения является вольт (В). Определить значение разности потенциалов можно с помощью вольтметра, который подключается параллельно. Производными единицами измерения считаются следующие: 1 мВ = 0,001 В, 1 кВ = 1000 В, 1 МВ = 1000 кВ = 1000000 В и так далее.

Сопротивление электрической цепи

Электропроводимость материала зависит от нескольких факторов: электронной конфигурации, типа вещества, геометрических параметров и температуры. Сведения об электронной конфигурации вещества можно получить из периодической таблицы Д. И. Менделеева. Согласно этой информации вещества бывают:

К первой группе следует отнести все металлы, электролиты (растворы, проводящие ток) и ионизированные газы. Носителями электрического заряда в металлах являются электроны. В растворах их роль выполняют ионы, которые бывают положительными (анионы) и отрицательными (катионы). Свободными носителями заряженных частиц в газах считаются свободные электроны и положительно заряженные ионы.

Полупроводники проводят электричество только при определенных условиях. Например, при воздействии на него внешних сил. Под их действием кулоновские связи электрона с ядром уменьшаются. При этом отрицательно заряженная частица «вырывается». На ее месте образуется «дырка», обладающая положительным зарядом. Она притягивает соседний электрон, вырывая его с атома. В результате этого осуществляется движение электронов и дырок. Изоляторы или диэлектрики вообще не проводят электричество. К ним относятся материалы без свободных носителей заряда, а также инертные газы.

В проводниках при повышении температурных показателей происходит рост величины сопротивления. При этом происходит разрушение и искажение кристаллической решетки. Заряженные частицы сталкиваются (взаимодействуют) с атомами и другими частицами материала. В результате их движение замедляется, но потом снова возобновляется под действием электромагнитного поля. Процесс этого «взаимодействия» называется электрической проводимостью вещества. Однако в полупроводниках при повышении температуры эта величина уменьшается. К геометрии материалов следует отнести следующие: длину и площадь поперечного сечения.

Сопротивление измеряется в Омах (Ом) при помощи омметра, который подсоединяется параллельно к участку цепи или радиодетали. Существуют производные единицы измерения: 1 кОм = 1000 Ом, 1 МОм = 1000 кОм = 1000000 Ом.

Методы измерения

Мощность можно определить двумя способами: косвенным и прямым. В первом случае это делается при помощи амперметра и вольтметра, а также осциллографа. Измеряются значения напряжения и тока, а затем по формулам вычисляется мощность. Этот способ имеет один недостаток: величина мощности получается с некоторой погрешностью.

При использовании прямого метода используется специальный прибор-измеритель. Он называется ваттметром и показывает мгновенное значение мощности. У каждого из способов есть свои достоинства и недостатки. Какой из методов наиболее оптимален, определяет сам радиолюбитель. Если проектируется какое-либо изделие, которое отличается надежностью, то следует применять прямой метод. В других случаях рекомендуется воспользоваться косвенным методом.

Косвенный способ

Мощность в цепях постоянного и переменного токов определяется различными способами. Для каждого случая существуют свои законы и формулы. Однако мощность можно не рассчитывать, поскольку она указана на электрооборудовании. Расчет применяется только при проектировании устройств.

Для цепей постоянного тока нужно воспользоваться формулой: P = U * I. Ее можно вывести из закона Ома для участка или полной цепи. Если рассматривается полная цепь, то формула принимает другой вид с учетом ЭДС (е): P = e * I. Основные соотношения для расчета:

Эти соотношения невозможно применять для цепей переменного тока, поскольку он подчиняется другим физическим законам. При измерении мощности в цепях переменного тока следует учитывать ее составляющие (активная, реактивная и полная). Если в цепи присутствует только резистор, то мощность считается активной. При наличии емкости или индуктивности — реактивной. Полная — сумма активной и реактивной составляющих.

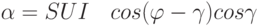

Для вычисления первого типа физической величины применяется формула такого вида: Ра = I * U * cos (a). Значения тока и напряжения являются среднеквадратичными, а cos (a) — косинус угла между ними. Для определения реактивной мощности нужно воспользоваться следующей формулой: Qр = I * U * sin (a). Если нагрузка в цепи является индуктивной, то значение будет больше 0. В противном случае — меньше 0. Полная мощность Р определяется по следующему соотношению: P = Pa + Qp.

Прямое определение величины

Для определения значения мощности в цепях переменного и постоянного тока применяются ваттметры. В них используются электродинамические или ферроидальные механизмы. Приборы с электродинамическим механизмом выпускаются в виде переносных приборов. Они обладают высоким классом точности. Измерители мощности рекомендуется применять при выполнении точных расчетов для цепей постоянного и переменного тока с частотой до 5 кГц.

Ферродинамические приборы изготавливаются в виде электронных узлов, которые вставляются в измерительные стенды или щитовые. Основное их назначение — контроль приблизительных параметров потребления мощности электрооборудованием. Они обладают низким классом точности и применяются для измерения значений мощности переменного тока. При постоянном токе погрешность увеличивается, поскольку это обусловлено искажением петли гистерезиса ферромагнитных сердечников.

По диапазону частот приборы можно разделить на две группы: низкочастотные и радиочастотные. Ваттметры низких частот применяются в сетях промышленного питания переменного тока. Радиочастотный тип рекомендуется применять для точных измерений при проектировании различной техники. Они делятся на две категории по мощности:

Первый вид подключается в разрыв линии, а второй — в ее конец в качестве нагрузки согласования. Кроме того, приборы для измерения мощности бывают аналоговыми и цифровыми.

При измерении мощности на высоких частотах применяются электронные и термоэлектронные ваттметры. Главным узлом считается микроконтроллер и преобразователь активной мощности. Последний преобразовывает переменный ток в постоянный. После этого происходит перемножение в микроконтроллере силы тока и напряжения. Результатом является сигнал на выходе, который зависит от I и U.

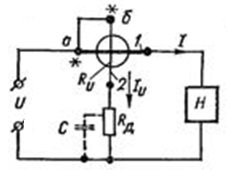

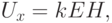

Ваттметр состоит из двух катушек. Первая из них подключается последовательно в цепь нагрузки, а другая (подвижная с резистором) — параллельно. В цифровых моделях роль катушек выполняют датчики тока и напряжения. Прибор имеет две пары зажимов. Одна пара применяется для последовательной цепи, а другая — для параллельной. Для правильного включения ваттметра выполняется обозначение * одной из двух пар зажимов.

Таким образом, для измерения мощности электрического тока применяются два метода. Первый из них является косвенным, а второй — прямым. Последний рекомендуется применять при проектировании сложной техники.

Измерение электрической мощности и энергии

Довольно часто возникает необходимость измерять мощность, потребляемую из сети, или же генерируемую в сеть. Это необходимо для учета потребляемой или генерируемой энергии, а также для обеспечения нормальной работы энергосистемы (избежание перегрузок). Измерять мощность можно несколькими способами – прямым и косвенным. При прямом измерении применяют ваттметр, а при косвенном амперметр и вольтметр.

Измерение мощности в цепи постоянного тока

Из-за отсутствия реактивной и активной составляющей в цепях постоянного тока для измерения мощности ваттметр применяют очень редко. Как правило, величину потребляемой или отдаваемой энергии измеряют косвенным методом, с помощью последовательно включенного амперметра измеряют ток I в цепи, а с помощью параллельно подключенного вольтметра измеряют напряжение U нагрузки. После чего применив простую формулу P=UI и получают значение мощности.

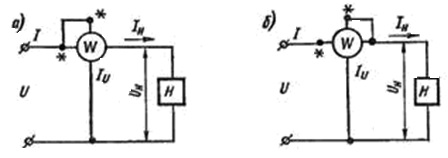

Чтоб уменьшить погрешность измерений из-за влияний внутренних сопротивлений устройств, приборы могут подключать по различным схемам, а именно при относительно малом сопротивлении нагрузки R применяют такую схему включения:

А при большом значении R такую схему:

Измерение мощности в однофазных цепях переменного тока

Главным отличием цепей переменного тока от сетей постоянного тока, пожалуй, заключается в том, что в переменном напряжении существует несколько мощностей – полная, активная и реактивная . Полную измеряют зачастую тем же косвенным методом с помощью амперметра и вольтметра и значение ее равно S=UI.

Замер же активной P=UIcosφ и реактивной Q=UIsinφ производится прямым методом, с помощью ваттметра. Для измерения ваттметр в цепь подключают по следующей схеме:

Где токовую обмотку необходимо подключить последовательно с нагрузкой Rн, и, соответственно, обмотку напряжения параллельно нагрузке.

Замер реактивной мощности в однофазных сетях не производится. Такие опыты зачастую ставятся только в лабораториях, где ваттметры включают по специальным схемам.

Измерение мощности в трехфазных цепях переменного тока

Как и в однофазных сетях, так же и в трехфазных полную энергию сети можно измерять косвенным методом, то есть с помощью вольтметра и амперметра по схемам показанным выше. Если нагрузка трехфазной цепи будет симметричной, то можно применить такую формулу:

Uл – напряжение линейное, I- фазный ток.

Если же фазная нагрузка не симметрична, то производят суммирование мощностей каждой из фаз:

При измерении активной энергии в четырехпроводной цепи при использовании трех ваттметров, как показано ниже:

Общей энергией потребляемой из сети будет сумма показаний ваттметров:

Не меньшее распространение получил и метод измерения двумя ваттметрами (применим только для трехпроводных цепей):

Сумму их показаний можно выразить следующим выражением:

При симметричной нагрузке применима такая же формула как и для полной энергии:

Где φ – сдвиг между током и напряжением (угол фазового сдвига).

Измерение реактивной составляющей производят по той же схеме (смотри рисунок в)) и в этом случае она будет равна разности алгебраической между показателями приборов:

Если сеть не симметрична, то для измерения реактивной составляющей применяют два или три ваттметра, которые подключают по различным схемам.

Процесс измерения активной и реактивной мощности

Счетчиками индукционными или электронными производят измерения активной мощности цепи переменного напряжения. Они подключаются по тем же схемам что и ваттметры. Учет реактивной энергии в однофазных потребителей в нашей стране не ведется. Ее учет производят в трехфазных цепях крупных промышленных предприятий, потребляющих большие объемы электроэнергии. Счетчики активной энергии имеют маркировку СА, реактивной СР. Также широкое применение получают электронные счетчики электроэнергии.

Измерение мощности

Измерение мощности в цепях постоянного тока и переменного промышленной частоты

На рис. 8.1 показана возможность использования электродинамического измерительного механизма для построения ваттметра и измерения мощности.

Неподвижная катушка 1, включаемая в цепь нагрузки последовательно, называется последовательной цепью ваттметра, подвижная катушка 2 (с добавочным резистором), включаемая параллельно нагрузке – параллельной цепью.

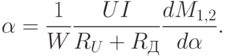

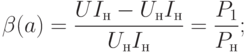

Для ваттметра, работающего на постоянном токе:

Из этого выражения следует, что ваттметр правильно измеряет мощность лишь в двух случаях: при

Условие

При измерении мощности, потребляемой нагрузкой, возможны две схемы включения ваттметра, отличающиеся включением его параллельной цепи (рис. 8.1).

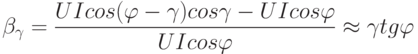

Если не учитывать фазовых сдвигов между токами и напряжениями в катушках и считать нагрузку H чисто активной, погрешности

Из формул для

Если поменять знак только одного из токов, то изменится направление отклонения подвижной части ваттметра.

У ваттметра имеются две пары зажимов (последовательной и параллельной цепей), и в зависимости от их включения в цепь направление отклонения указателя может быть различным. Для правильного включения ваттметра один из каждой пары зажимов обозначается знаком «*» (звездочка) и называется «генераторным зажимом».

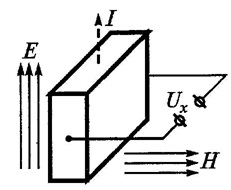

Измерение мощности с использованием эффекта Холла

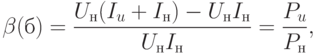

Перемножение значений силы тока и разности потенциалов при измерении мощности можно получить, используя полупроводниковые преобразователи Холла.

где k – коэффициент пропорциональности.

Согласно теореме Умова-Пойнтинга, плотность потока проходящей мощности СВЧ-колебаний в некоторой точке поля определяется векторным произведением электрической и магнитной напряженностей этого поля:

Отсюда, если ток I будет функцией электрической напряженности Е, то с помощью датчика Холла можно получить следующую зависимость напряжения от проходящей мощности:

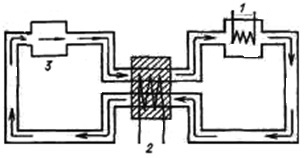

где g – постоянный коэффициент, характеризующий образец. Для измерения такой мощности пластину полупроводника (пластинку Холла – ПХ) помещают в волновод, как показано (рис. 8.5).

Рассмотренный измеритель проходящей мощности обладает следующими достоинствами:

Однако практическая реализация ваттметров на эффекте Холла – достаточно сложная задача в силу многих факторов. Тем не менее, существуют ваттметры, измеряющие проходящую импульсную мощность до 100 кВт с погрешностью не более 10 %.

Методы измерения мощности на высоких и сверхвысоких частотах

Мощность в общем виде есть физическая величина, которая определяется работой, производимой в единицу времени. Единица мощности – ватт (Вт) – соответствует мощности, при которой за одну секунду выполняется работа в один джоуль (Дж).

В СВЧ диапазоне измерение напряжения и тока становится затруднительным. Соизмеримость размеров входных цепей измерительных устройств с длиной волны

Измерения сопровождаются значительными частотными погрешностями. Следует добавить, что измерение напряжения и тока в волноводных трактах при некоторых типах волн теряет практический смысл, так как продольная составляющая в проводнике отсутствует, а разность потенциалов между концами любого диаметра сечения волновода равна нулю. Поэтому на частотах, начиная с десятков мегагерц, предпочтительным и более точным становится непосредственное измерение мощности, а на частотах свыше 1000 МГц – это единственный вид измерений, однозначно характеризующий интенсивность электромагнитных колебаний.

Для непосредственного измерения мощности СВЧ применяют методы, основанные на фундаментальных физических законах, включающие метод прямого измерения основных величин: массы, длины и времени.

Несмотря на разнообразие методов измерения СВЧ мощности, все они сводятся к преобразованию энергии электромагнитных СВЧ колебаний в другой вид энергии, доступной для измерения: тепловую, механическую и т. д. Среди приборов для измерения СВЧ мощности наибольшее распространение получили ваттметры, основанные на тепловых методах. Используют также ряд других методов – пондеромоторный, зондовый и другие.

Принцип действия подавляющего большинства измерителей мощности СВЧ, называемых ваттметрами, основан на измерении изменений температуры или сопротивления элементов, в которых рассеивается энергия исследуемых электромагнитных колебаний. К приборам, основанным на этом явлении, относятся калориметрические и терморезисторные измерители мощности. Получили распространение ваттметры, использующие пондеромоторные явления (электромеханические силы), и ваттметры, работающие на эффекте Холла. Особенность первых из них – возможность абсолютных измерений мощности, а вторых – измерение мощности независимо от согласования ВЧ-тракта.

По способу включения в передающий тракт различают ваттметры проходящего типа и поглощающего типа. Ваттметр проходящего типа представляет собой четырехполюсник, в котором поглощается лишь небольшая часть общей мощности. Ваттметр поглощающего типа, представляющий собой двухполюсник, подключается на конце передающей линии, и в идеальном случае в нем поглощается вся мощность падающей волны. Ваттметр проходящего типа часто выполняется на основе измерителя поглощающего типа, включенного в тракт через направленный ответвитель.

Калориметрические методы измерения мощности основаны на преобразовании электромагнитной энергии в тепловую в сопротивлении нагрузки, являющейся составной частью измерителя. Количество выделяемого тепла определяется по данным изменения температуры в нагрузке или в среде, куда передано тепло. Различают калориметры статические (адиабатические) и поточные (неадиабатические). В первых мощность СВЧ рассеивается в термоизолированной нагрузке, а во вторых предусмотрено непрерывное протекание калориметрической жидкости. Калориметрические измерители позволяют измерять мощность от единиц милливатт до сотен киловатт. Статические калориметры измеряют малый и средний уровни мощности, а поточные – средние и большие значения мощности

Условие баланса тепла в калориметрической нагрузке имеет вид:

где

В случае статического калориметра время измерения много меньше постоянной

Основными элементами статических калориметров являются термоизолированная нагрузка и прибор для измерения температуры. Нетрудно рассчитать поглощаемую мощность СВЧ по измеренной скорости повышения температуры и известной теплоемкости нагрузки.

В приборах используются различные высокочастотные оконечные нагрузки из твердого или жидкого диэлектрического материала с потерями, а также в виде пластинки или пленки высокого сопротивления. Для определения изменения температуры применяют термопары и различные термометры.

Рассмотрим статический калориметр, в котором снижены требования к термоизоляции и отпадает необходимость в определении теплоемкости калориметрической насадки (рис. 8.6). В этой схеме используется метод замещения. В ней для калибровки прибора 4, измеряющего повышение температуры при рассеянии измеряемой мощности, подводимой к плечу 1, используется известная мощность постоянного тока или тока низкой частоты, подводимая к плечу 2. Предполагается, что температура насадки 3 изменяется одинаково при рассеянии равных значений мощности СВЧ и постоянного тока. Статические калориметры позволяют измерять мощность несколько милливатт с погрешностью менее

Основными элементами поточного калориметра являются: нагрузка, где энергия электромагнитных колебаний превращается в тепло, система циркуляции жидкости и средства для измерения разности температур входящей и выходящей жидкости, протекающей через нагрузку.

Поточные калориметры различают по типу циркуляционной системы (открытые и замкнутые), по типу нагрева ( прямой и косвенный) и по методу измерения (истинно калориметрические и замещения).

В калориметрах открытого типа обычно применяют воду, которая из водопроводной сети поступает сначала в бак для стабилизации давления, а далее в калориметр. В калориметрах замкнутого типа калориметрическая жидкость циркулирует в замкнутой системе. Она постоянно накачивается насосом и охлаждается до температуры окружающей среды перед очередным поступлением в калориметр. В этой системе используются в качестве охлаждающих жидкостей кроме дистиллированной воды раствор хлористого натрия, смесь воды с этиленгликолем или глицерином.

При прямом нагреве ВЧ- мощность поглощается непосредственно циркулирующей жидкостью. При косвенном нагреве циркулирующая жидкость используется только для отбора тепла от нагрузки. Косвенный нагрев позволяет работать в более широком диапазоне частот и мощностей, поскольку функции переноса тепла отделены в нем от функции поглощения ВЧ-энергии и согласования нагрузки.

Схема истинно калориметрического метода представлена на рис. 8.7. Измеряемая ВЧ- мощность рассеивается в нагрузке 1 и прямо или косвенно передает энергию протекающей жидкости. Разность температур входящей в нагрузку и выходящей из нее жидкости измеряют с помощью термоблоков 2. Количество жидкости, протекающее в системе в единицу времени, измеряют расходомером 3. Естественно, что поток жидкости при таких измерениях должен быть постоянным

Погрешности измерений ВЧ-мощности в рассмотренной схеме связаны с рядом факторов. Неравномерность скорости течения калориметрической жидкости, появление пузырьков воздуха приводят к погрешности при определении скорости потока жидкости и изменению ее эффективной теплоемкости. Для уменьшения этой погрешности применяют уловители пузырьков воздуха и добиваются равномерности течения жидкости с помощью регулятора потока и других средств.

Схема измерений, реализующая метод замещения, отличается от рассмотренной тем, что в ней последовательно с СВЧ-нагрузкой вводится дополнительный нагревательный элемент, рассеивающий мощность низкочастотного источника тока. Заметим, что при косвенном нагреве мощность СВЧ-сигнала и мощность низкочастотного тока вводятся в одну и ту же нагрузку и потребность в дополнительном нагревательном элементе отпадает.

Среди калориметрических ваттметров для измерения мощности непрерывных колебаний, а также среднего значения мощности импульсно-модулированных колебаний отметим приборы МЗ–11А, МЗ–13 и МЗ–13/1, которые перекрывают диапазон измеряемых мощностей от 2 кВт до 3 МВт на частотах до 37,5 ГГц.