с чем можно перепутать туберкулез легких

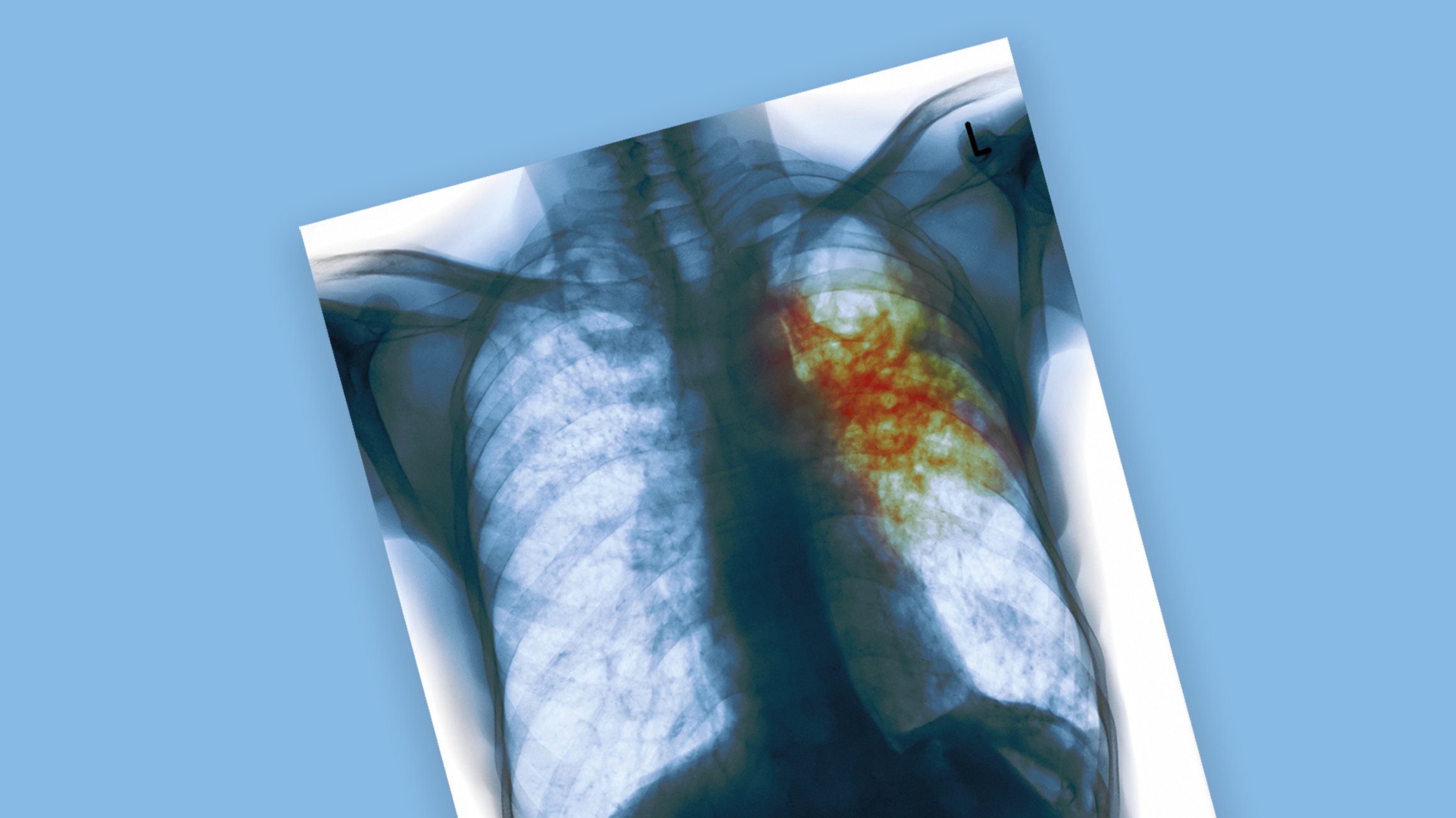

КТ легких при туберкулезе

Туберкулез — это инфекционное заболевание, поражающее легкие (преимущественно) и другие внутренние органы: средостение, желудок, мышцы. Основной причиной развития туберкулеза является низкий иммунный статус, при котором микобактериальная инфекция (палочка Коха) способна вызвать обширный инфильтративно-воспалительный процесс.

Туберкулез передается воздушно-капельным путем и считается потенциально летальным заболеванием. До XX века болезнь была неизлечима, а диагностировать ее (до изобретения рентгена) могли только на поздней стадии по внешним признакам — кашлю с кровью, пожелтению кожных покровов, визуальной деформации костей и лимфоузлов (формированию бугорков). Сегодня диагностика туберкулеза на ранних стадиях с выявлением любых изменений легочной ткани и осложнений (в том числе фиброзно-кавернозного процесса) возможна на КТ.

Интересный факт: итальянка Симонетта Веспуччи, изображенная на картинах Сандро Боттичелли «Портрет молодой женщины», «Весна» и «Рождение Венеры» умерла в возрасте 23 лет от туберкулеза. На картине «Рождение Венеры» видно, что у натурщицы опущено левое плечо — так бывает при туберкулезном поражении плечевого пояса.

Сегодня туберкулез поддается успешному лечению. В медицине сложилась отдельная специалность фтизиатрия (в пер. с греч. «лечение чахотки»). Фтизиатр — это врач, который лечит туберкулез. В некоторых странах существует специальность «фтизиохирургия» (хирургическое лечение туберкулеза). В России и на постсоветском пространстве хирургическим лечением туберкулеза занимаются специалисты разных специальностей: торакальные хирурги (туберкулез легких), ортопеды (костно-суставной туберкулез), гинекологи и урологи (туберкулез органов мочеполовой системы). Важным условием является наличие смежной специализации в области фтизиатрии. Туберкулез — серьезное заболевание, которое требует прецизионной диагностики и особого лечения.

В этой статье мы расскажем о причинах, видах и симптомах туберкулеза, рассмотрим характерную КТ-картину заболевания.

Туберкулез: причины и этиология заболевания

Туберкулез — инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое различными микобактериями из группы Mycobacterium tuberculosis complex (палочки Коха). Инфицированность этими бактериями довольно широко распространена, особенно среди жителей мегаполисов: палочки Коха могут жить в уличной и домашней пыли до 1 года, а в тепле, при высокой влажности и без света — более 5 лет. Носителем микобактерий теоретически может быть практически каждый человек, однако в норме иммунитет человека в состоянии подавить инфекцию. Болезнь развивается при низком иммунном статусе. Люди являются основным носителем туберкулезных бактерий, а внутренние органы, и особенно легкие, — благоприятной средой.

Сегодня лишь 5-10% инфицированных заболевают туберкулезом в течение жизни. Риск возрастает в том случае, если у больного в анамнезе есть:

Туберкулезом чаще всего заболевают курящие и пьющие люди, дети и подростки. Также болезнь развивается в тяжелых социальных условиях, при переработках, стрессе, безработице.

Микроскопические капли жидкости с палочками Коха могут находиться и циркулировать с воздухом в помещении. В этой связи заболевание легко переносится воздушно-капельным путем. Особенно заразны больные с туберкулезными кавернами в легких, поскольку вирусная нагрузка на организм таких пациентов особенно велика. Но заразность туберкулеза также варьируется в зависимости от конкретного вида возбудителя (наиболее опасными считаются некоторые штаммы M. tuberculosis) и стадии инфекции.

Врачи выделяют три стадии туберкулеза:

Туберкулез не передается на первичной стадии. Палочки вида M. tuberculosis провоцируют развитие туберкулеза, протекающего преимущественно в латентной стадии — без острых и ярко выраженных симптомов. Иногда на второй стадии у больного возникают кашель, субфебрильная температура, лихорадка. Однако заразность туберкулеза быстро снижается в течение 14 дней с момента начала эффективного лечения.

Иммунная система организма человека только спустя 3 недели после инфицирования и активного размножения микобактерий начинает подавлять их рост. Происходит это прежде, чем проявляются клинические симптомы заболевания. Однако в это время в легких формируются гранулемы с казеозными и некротическими очагами. В такой форме туберкулез может жить в организме человека годами.

Согласно мнению экспертов ВОЗ, в среднем каждый невылеченный пациент может заразить от 10 до 15 человек в течение

Симптомы туберкулеза

К наиболее распространенным симптомам туберкулеза, если болезнь протекает не бессимптомно, относятся:

Диагностировать туберкулез самостоятельно невозможно, как и догадаться о заражении микобактериями. Обычно пациенты жалуются на «в целом плохое самочувствие».

Кашель при туберкулезе – регулярный, наиболее интенсивный утром после пробуждения, непродуктивный, с желтой или зеленой мокротой. На более поздней стадии кашель усиливается, становится продуктивным, в нем появляются примеси крови (но только при кавернозном туберкулезе из-за гранулематозного повреждения сосудов или присоединившейся грибковой инфекции).

Диагностика туберкулеза возможна по результатам рентгенографического обследования, цианобактериальных мазков, кожной пробы. Прецизионная диагностика туберкулезных поражений легочной ткани (локализация, плотность инфильтратов) возможна только на компьютерной томографии.

Виды туберкулеза легких: КТ-картина

КТ легких не показывает конкретного возбудителя туберкулезной инфекции из класса микобактерий, однако показывает изменения в легких которые не видны на обычном рентгене или флюорографии из-за сравнительно низкой разрешающей способности последних, неполного обзора, эффекта наложения теней, который искажает результаты диагностики.

По специфической КТ-картине рентгенологи определяют следующие виды туберкулеза:

Заболевание может протекать в острой или хронической форме.

Первичный туберкулезный комплекс (ранняя стадия заболевания) характеризуется наличием очага или их группы в легких, увеличением лимфоузлов. На КТ с одной или, чаще всего с обеих сторон в долях легких визуализируются уплотнения – сравнительно более светлого цвета, чем вся легочная паренхима, имеют специфическую, отличную от легочного матрикса, сосудов и бронхов форму.

Ежегодная профилактическая флюорография — быстрое, доступное и, безусловно, полезное обследование. Но данный рентгенографический метод, изобретенный в первой половине XX века с наибольшей вероятностью покажет туберкулез «в общем» и на более поздних стадиях. Поэтому более предпочтительным методом диагностики туберкулеза сегодня считается скрининговая низкодозная КТ легких (МСКТ легких).

Преимущества КТ перед другими рентгенологическими методами обследования:

Текст подготовил

Котов Максим Анатольевич, главный врач центра КТ «Ами», кандидат медицинских наук, доцент. Стаж 19 лет

Если вы оставили ее с 8:00 до 22:00, мы перезвоним вам для уточнения деталей в течение 15 минут.

Если вы оставили заявку после 22:00, мы перезвоним вам после 8:00.

Как выглядит туберкулез на снимке рентгена: милиарный, очаговый, инфильтративный

Туберкулез легких является одним из самых опасных заболеваний, нуждающихся в срочном и современном лечении. Это заболевание требует комплексной диагностики, одним из методов которой является рентген.

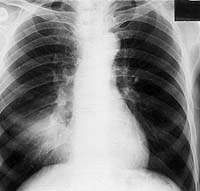

Туберкулез легких на рентгеновском снимке

Описание рентгена при туберкулезе может быть очень разнообразным, поскольку это заболевание имеет много форм. Однако основным признаком туберкулезного поражения легкого на рентгеновском снимке является нарушение структурности органа, по степени зависящее от срока болезни. Чтобы исключить другие заболевания, поражающие легкие, необходимо дополнить рентген анализами и иными диагностическими методами. В некоторых случаях для диагностики туберкулеза назначаются МРТ и КТ, однако рентген остается самым доступным.

Что такое туберкулез?

Возбудителем заболевания является палочка Коха – микроорганизм, очень устойчивый к влиянию внешней среды. Эта бактерия в подавляющем большинстве случаев передается воздушно-капельным путем, в связи с чем чаще всего туберкулез поражает именно легкие. Мало кто знает о том, что палочкой Коха инфицировано около 1/3 населения земного шара, однако они не больны. Вероятность того, что инфицированный туберкулезным возбудителем человек заболеет, ничтожно мала: возникновение и развитие заболевания имеет причины.

Причины развития заболевания

Туберкулез при нормальном состоянии здоровья не развивается, так как иммунная система подавляет размножение патогенных микроорганизмов. Развитие заболевания возможно из-за резкого снижения иммунитета или постоянного контакта с больным открытой формой туберкулеза. Дополнительными факторами, провоцирующими развитие заболевания, могут быть вредные привычки и хронические заболевания, которые снижают иммунитет.

Признаки болезни

Туберкулез очень коварен скрытой формой, поскольку поначалу не проявляет себя: в это время идет активное размножение патогенной флоры. Однако в скрытой стадии туберкулез может быть видно на рентгене, поэтому регулярная диагностика раз в год рекомендуется врачами. Следующая стадия туберкулеза – латентная – характеризуется рядом расплывчатых симптомов: повышенная потливость, упадок сил и хроническая усталость, потеря веса без причин и ухудшение общего самочувствия. Затем появляются такие признаки, как кашель, одышка и боль в груди: это свидетельствует о том, что болезнь уже запущена.

Осложнения

Туберкулез требует срочного лечения, в противном случае могут возникнуть серьезные осложнения, самым первым из которых является сердечно-легочная недостаточность, выражающаяся в проблемах с дыханием. О таких осложнениях, как кровотечение легкого и кровохаркание, знают все: это вызывается серьезными повреждениями легочной ткани. А при повреждении висцеральной плевры в плевральную полость попадает свободный воздух: это осложнение называется плевральным пневмотораксом. Любое осложнение туберкулеза может иметь летальный исход. Также туберкулез впоследствии может распространиться на другие органы. Регулярный рентген помогает определить туберкулез и избежать этих осложнений.

Как делают рентген для диагностики туберкулеза?

Рентген легких – процедура несложная. Для ее проведения потребуется раздеться до пояса и встать рядом с установкой в соответствии с указаниями врача. Украшения и другие предметы, которые могут помешать сканированию, снимаются, живот и репродуктивные органы укрываются защитой от облучения: резиновым просвинцованным фартуком. Затем, по команде врача-рентгенолога, необходимо набрать воздух в легкие и задержать дыхание на несколько секунд. За это время делается снимок.

Как на рентгене выглядит туберкулез?

Многих пациентов интересует, может ли рентген не показать туберкулез. В действительности определить туберкулез по одному снимку рентгена практически невозможно, выводы делает врач на основе комплексного исследования. Туберкулез очень похож на некоторые формы пневмонии, а на ранних стадиях может быть и вовсе не виден на рентгене. Однако многие формы туберкулеза имеют характерные признаки.

Кавернозный

Кавернозный туберкулез легких выглядит на рентгене как сформированные каверны: воздушные полости, образовавшиеся в результате отмирания тканей. Каверны при кавернозном туберкулезе могут быть эластическими (способны к самостоятельному рубцеванию) и ригидными (неспадаемые сами по себе).

Инфильтративный

Инфильтративный туберкулез выглядит на рентгене как очаги на вершинах легких с характерной дорожкой к корню легкого, которая создается из-за движения лимфы с патогенной флорой. На этом этапе очаговый туберкулез на рентгене видно почти как очаги пневмонии, поэтому диагностика сложна даже для опытного врача.

Фиброзно-кавернозный

Цирротический

Цирротический туберкулез сложно отличить от фиброзно-кавернозного, однако в данном случае каверны и близлежащие ткани безвоздушны, то есть они не выполняют функций. Также при цирротическом туберкулезе на рентгене видны затемнения в нижней части легкого, свидетельствующие о плеврите.

Милиарный

Милиарный туберкулез рентген определяет без труда, поскольку он виден как густая и равномерная сеть мелких очагов. Нередко милиарный туберкулез распространяется на другие органы, что тоже можно увидеть на снимке рентгена – выглядит эта патология так же структурно.

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов

На каком сроке рентген покажет туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, сказать сложно, так как данный вид болезни с помощью рентгена определить очень сложно. Такой вид туберкулеза видно на рентгене в боковой проекции как увеличение корня легкого в пораженной области, создаваемое солевыми и кальциевыми отложениями.

Противопоказания к проведению рентгена

Прежде чем говорить о противопоказаниях, стоит отметить развитие современной флюорографии, которое позволяет пациентам получать минимальную дозу радиации. Поэтому в ходе лечения туберкулеза, тем более милиарного, рентген легких является обязательной и безопасной процедурой: гораздо опаснее для жизни бездействие. Абсолютно противопоказан рентген легких детям до 15 лет и беременным женщинам. Препятствием к проведению исследования является тяжелое состояние пациента, при котором он не может долго находиться в стоячем положении или задерживать дыхание.

С чем можно перепутать туберкулез легких

Длительный кашель и температура. Это просто простуда или что-то серьезное, например, туберкулез? В этой статье мы расскажем, в каких случаях необходимо срочно бежать к врачу.

Туберкулез – инфекционная болезнь, которую вызывают микобактерии туберкулеза. Наиболее часто при туберкулезе поражаются легкие.

Иногда туберкулез называют социальной болезнью, поскольку она часто встречается у людей с низким уровнем жизни, испытывающих стресс и лишения в повседневной жизни. Однако, несмотря на правильность этого тезиса, заболеть туберкулезом может абсолютно каждый – ведь все мы контактируем с внешним миром, а микобактерии все равно, где жить. Главное для нее – проникнуть в организм человека и беспрепятственно в нем размножаться.

Часто туберкулез протекает бессимптомно. В этом случае выявить болезнь помогает диспансеризация и специальные диагностические тесты.

Однако у некоторых пациентов могут быть клинические проявления заболевания.

Заподозрить туберкулез необходимо в том случае, если у Вас или Ваших близких есть один или несколько из этих симптомов:

Если один или несколько из вышеперечисленных симптомов есть у Вас или Ваших близких, обратитесь к врачу-терапевту или фтизиатру!

В заключение хочется напомнить, что туберкулез излечим.

Вовремя пройденное обследование позволяет исключить эту инфекцию или выявить заболевание как можно раньше, а значит, быстрее вылечиться!

Будьте внимательны к своему здоровью и берегите себя.

Туберкулез: формы, симптомы, диагностика, лечение

Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызываемое палочкой Коха (Mycobacterium tuberculosis). Патоген чаще всего поражает легкие, но существуют и другие формы: туберкулез костей, суставов, почек, кожи и других органов.

Процент смертности от туберкулеза по всему миру высок, он входит в десятку заболеваний, приводящих к летальным исходам [1]. Это не только медицинская, но и социальная проблема, поскольку на заболеваемость, помимо состояния здоровья, также влияют социальные и экономические причины, качество питания и образ жизни. Ключевыми факторами риска считаются вредные привычки, ослабленная иммунная система и хронический стресс.

Как передается туберкулез

Возбудитель передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при чихании и кашле и просто при разговоре, а также иногда контактно (через поврежденную кожу или внутриутробно). Бактерии туберкулеза долго сохраняются активными во внешней среде в плохо проветриваемом помещении и попадают в организм здорового человека через предметы быта и продукты питания.

Заражение туберкулезом еще не означает начало заболевания: оно развивается только у 5-15% инфицированных. До развития первых симптомов может пройти несколько недель или месяцев, и основным фактором риска считается ослабление иммунных сил организма [1].

Классификация туберкулеза

Симптомы туберкулеза

Признаки заражения различаются в зависимости от органа, пораженного микобактерией. Общие симптомы включают утомляемость, сниженную трудоспособность, плохой аппетит, повышенную температуру тела, потерю веса, появление румянца на щеках.

Клинические признаки туберкулеза у детей развиваются быстрее и более выражены. Риск заражения у этой группы пациентов выше. Это связано с возрастными особенностями строения органов и нестойкостью иммунитета ребенка к агрессивным инфекциям. Помимо «взрослых» симптомов у детей также отмечаются капризность, плаксивость, необоснованная беспокойность и нарушения сна.

Диагностика туберкулеза

Это заболевание, особенно закрытая форма, сложно диагностируется. Переход из латентной фазы в активную смазанный, а клинические симптомы не позволяют установить точный диагноз или отсутствуют. В связи с этим решающее значение имеет лабораторная диагностика.

Проба Манту (или туберкулиновая проба). Для проведения этого классического анализа на туберкулез пациенту подкожно в области предплечья вводят очищенный туберкулин – смесь белков, характерных для микобактерий. Оценку иммунологической реакции проводят через 48-72 часов на основании диаметра папулы (узелка над поверхностью кожи) или участка покраснения в месте введения туберкулина. У людей, неинфицированных бактерией, папулы не образуются или их размеры незначительны. К основным недостаткам метода относятся непереносимость туберкулина и ложноположительная реакция у людей, вакцинированных от туберкулеза вакциной БЦЖ.

Квантифероновый тест на туберкулез. Этот современный иммунологический метод позволяет выявить латентный туберкулез, а также туберкулезное поражение других органов. Введения туберкулина не требуется, поэтому этот тест подходит уязвимым группам пациентов (беременные и кормящие женщины, пожилые люди, ВИЧ-инфицированные, люди с непереносимостью туберкулина). Для диагностики используется венозная кровь. Наличие в организме активного туберкулеза обуславливает появление в крови особых белков, входящих в состав микобактерий. Т-лимфоциты реагируют на присутствие этих белков и в результате такой сенсибилизации начинают усиленно вырабатывать интерферон-гамма. Квантифероновый тест основан на измерении уровня интерферона-гамма, повышение которого указывает на наличие туберкулезной инфекции в пробе крови.

Метод T-SPOT.TB. Позволяет диагностировать латентную и активную формы легочного и внелегочного туберкулеза. Для исследования используют венозную кровь. В основе метода лежит оценка количества самих сенсибилизированных Т-лимфоцитов. Он также не дает ложноположительных результатов и подходит уязвимым группам пациентов.

Анализ мокроты. Для проведения теста необходимо собрать утреннюю мокроту, которая отделяется при кашле. Во взятом образце определяют наличие самих микобактерий. Анализ подходит только для диагностики туберкулеза легких.

Анализ мочи. Выявляют изменения параметров, характерные для туберкулеза: появление лейкоцитов, эритроцитов, бактерий, белка, гноя, сдвиг реакции мочи в кислую сторону.

Отрицательные лабораторные анализы не гарантируют отсутствие туберкулеза. Пациенты с подозрением на заболевание проходят флюорографию и/или рентгенографию легких. Для выявления внелегочных форм туберкулеза проводят МРТ, КТ и другие инструментальные исследования. Также применяют биопсию (взятие образца тканей) для микроскопических исследований и посевов на питательные среды.

Дифференциальную диагностику проводят с широким рядом заболеваний в тех случаях, когда ни одно исследование не подтвердило наличие микобактерий, присутствуют атипичные симптомы или отсутствует адекватный ответ на противотуберкулезное лечение.

Лечение туберкулеза

Полное выздоровление не гарантирует отсутствие рецидива заболевания в будущем.

ТУБЕРКУЛЕЗ БРОНХОВ — проблемы патогенеза и дифференциальной диагностики

Как проявляется неосложненный локальный туберкулез бронхов? С какими заболеваниями следует дифференцировать туберкулез бронхов? Какими методами диагностики можно выявить неосложненный туберкулез бронхов?

Как проявляется неосложненный локальный туберкулез бронхов?

С какими заболеваниями следует дифференцировать туберкулез бронхов?

Какими методами диагностики можно выявить неосложненный туберкулез бронхов?

На примере туберкулеза бронхов можно наглядно представить, к каким последствиям может привести неполное и одностороннее представление о патогенезе патологического процесса в легких при туберкулезе. В самом деле, туберкулез бронхов большинство фтизиатров до сих пор относят к осложнениям туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов или легких [11, 12].

Между тем бронхиальное дерево, широко сообщаясь с внешней средой и участвуя наряду с другими органами внешней экскреции в элиминации из организма чужеродных частиц, подвергается большому риску бактериального заражения как извне — аэрогенным путем, так и изнутри — лимфогематогенным. При этом мигрирующая в макроорганизме инфекция может быть в латентном состоянии и не проявляться локальными изменениями. На факт аэрогенного заражения стенки мелких бронхов туберкулезом с последующим развитием легочных очагов первичного аффекта, а также очагового и инфильтративного туберкулеза легких еще в 1904 году обратил внимание А. И. Абрикосов [1]. В 1955 году П. Гали с сотрудниками установили, что частой причиной формирования туберкулемы легкого становится казеозный панбронхит мелкого хрящевого бронха [13]. Позже А. Хузли [17] и М. В. Шестерина [12] убедительно доказали лимфогематогенный путь возникновения туберкулеза стенки более крупных ветвлений бронхиального дерева. В дальнейшем появилось немало исследований, касающихся различных клинико-морфологических вариантов туберкулеза бронхов, которые были не осложнением туберкулеза легких или внутригрудных лимфатических узлов, а ведущей и нередко единственной локализацией туберкулеза органов дыхания [5, 6, 7, 8, 14, 15, 18, 19, 20].

Между тем из-за господствующего представления о том, что туберкулез бронхов является осложнением других форм туберкулеза органов дыхания, локальные его проявления, как правило, своевременно не диагностируются, а осложненные формы заболевания часто принимаются за неспецифическую легочную патологию или трактуются как другие формы туберкулеза органов дыхания.

В то же время туберкулез бронхов как ведущая локализация инфекционного процесса встречается во фтизиатрической практике нередко. Так, среди вновь поступивших за последние два года в терапевтические отделения клиники фтизиопульмонологии ЦКБ МПС 829 больных с различными формами туберкулеза органов дыхания у 130, то есть в 15,8% случаев, туберкулез бронхов был признан основным проявлением туберкулеза органов дыхания.

|

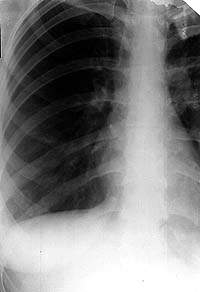

| Рисунок 1. Рентгенограмма легких больной С. 30 лет. Патологические изменения не выявляются. Жалобы на сильный кашель со скудной мокротой. В мокроте МБТ+. Бронхоскопия — язвенный туберкулез слизистой правого главного бронха. Браш-биопсия — МБТ+, клетки туберкулезной гранулемы |

В зависимости от того, поражена туберкулезом стенка сегментарного-субсегментарного бронха или крупного его ветвления (долевого, промежуточного, главного), клиническое течение заболевания будет неодинаковым. Но и в том и в другом случае крайне редко (по нашим данным, менее чем в 1% случаев) удается выявить туберкулез слизистой субсегментарных и более крупных бронхов в ранней и неосложненной фазе течения заболевания. Причина в том, что симптоматика его ничем не отличается от признаков затяжного или рецидивирующего бронхита и характеризуется кашлем со скудной мокротой, более выраженным при поражении стенки главного и долевого бронха, в комочках мокроты не постоянно, а лишь периодически, нередко только методом посева удается обнаружить микобактерии туберкулеза (МБТ). Рентгенологическое обследование органов грудной клетки патологии не выявляет. Вот почему ранняя диагностика неосложненного течения туберкулеза бронхов требует тщательного и многократного исследования мокроты на МБТ методом не только бактериоскопии, но и посева у всех больных с затяжным, рецидивирующим и хроническим бронхитом.

|

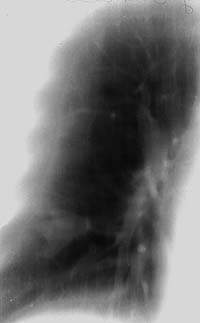

| Рисунок 2. Боковая томограмма правого легкого той же больной (срез 5 см). В корне правого легкого увеличенные лимфатические узлы не определяются. Аденогенный генез туберкулеза бронхов исключен |

Проведенная после обнаружения в мокроте МБТ фибробронхоскопия позволяет установить локализацию процесса и его форму: локальный катаральный эндобронхит, инфильтративный, язвенный, а иногда и рубцовый туберкулез слизистой бронха (рис. 1 и 2).

Осложненные формы туберкулеза бронхов, по нашим данным, почти в 3/4 случаев протекали с поражением субсегментарных и сегментарных бронхов.

Чаще всего (46,9% случаев) туберкулез субсегментарных бронхов диагностируется в клинике в фазе обострения заболевания, протекающего с экссудативной воспалительной реакцией и выраженной перибронхиальной инфильтрацией легочной ткани. Для него характерно острое или подострое начало заболевания, интоксикация, кашель с небольшим количеством слизисто-гнойной мокроты, в которой во всех случаях бактериоскопией или посевом определялись микобактерии туберкулеза. Фибробронхоскопия выявляла изменения на слизистой субсегментарных или даже сегментарных бронхов: от локального эндобронхита вплоть до инфильтративного или даже рубцового туберкулеза.

|

| Рисунок 3. Томограмма левого легкого больного Н. 47 лет (срез 8 см). В 1-2-м сегменте — фокусного характера тень с тяжистыми контурами и очаговыми изменениями по периферии. МБТ+ в мокроте. Диагноз диспансера: инфильтративный туберкулез |

Рентгено-томографическое исследование легких, произведенное в двух проекциях, позволяло установить перибронхиально расположенное затемнение легочной ткани, нередко с очагами лимфогенной диссеминации в окружающую легочную ткань. Стенки субсегментарных и сегментарных бронхов в зоне инфильтрации были уплотнены, просвет их не определялся, местами были видны очагового и мелкофокусного характера включения (заполненные бронхоэктазы) и просветления (свободные от содержимого бронхоэктазы), которые чаще начинали определяться только по ходу лечения вследствие восстановления бронхиальной проходимости. Первоначально половине больных из этой группы ставился диагноз «острая пневмония» и только после обнаружения МБТ он был изменен: все они направлялись в клинику с диагнозом инфильтративного туберкулеза легких. Однако локализация процесса, отсутствие

|

| Рисунок 4. Боковая томограмма левого легкого того же больного (срез 7 см). Стенки Б1+2 уплотнены, а его субсегментарные ветвления инфильтрированы, видны очаги лимфогенной диссеминации. Бронхоскопия — рубцовая деформация устий Б1 и Б2. Клинический диагноз: туберкулез субсегментарных бронхов в фазе инфильтрации, МБТ+ |

характерного для инфильтративного туберкулеза распада в виде пневмониогенной каверны, а также установленное с помощью эндоскопии и томографии ведущее участие в процессе бронхиального дерева давало возможность без большого труда изменить трактовку диагноза в пользу туберкулеза бронхов (рис. 3, 4).

Бронхография выявляла у этих больных ампутацию и деформацию бронхов в зоне патологии, а также наличие небольших мешотчатых и цилиндрических бронхоэктазий, причем у части из них туберкулез возникал на фоне дезонтогении воздухоносных путей в виде локальной бронхомегалии, а также врожденных бронхоэктазов различной протяженности [5].

Много реже, по нашим данным в 28,1% случаев, туберкулезный процесс в стенке субсегментарных бронхов характеризовался преимущественно продуктивной воспалительной реакцией, и заболевание вследствие этого протекало со скудной клинической симптоматикой. Поражение чаще было односторонним, в пределах двух-трех сегментов легкого. В клинической картине преобладало малосимптомное течение, бактериовыделение с мокротой наблюдалось не всегда и определялось только методом посева. Морфологически процесс характеризовался воспалительной инфильтрацией всех слоев стенки бронхов с задержкой в их просвете гнойного содержимого.

|

| Рисунок 5. Бронхограмма левого легкого в боковой проекции того же больного. Просветы бронхов левого легкого неравномерной ширины. Бронхи пирамиды с цилиндрическими и мешотчатыми бронхоэктазами |

|

| Рисунок 6. Рентгенограмма правого легкого больной К. 27 лет. В нижнем отделе правого легкого усилен бронхососудистый рисунок. Очаговых и инфильтративных изменений нет. Жалобы на кашель со скудной мокротой. МБТ+. Бронхоскопия — инфильтративный туберкулез субсегментарных бронхов системы Б1 справа |

|

| Рисунок 7. Боковая томограмма правого легкого той же больной (срез 6 см). Стенки субсегментарных бронхов Б6 и Б10 уплотнены и инфильтрированы, просвет их не определяется |

При рентгенологическом исследовании легких на ограниченном участке определялось затемнение тяжистого характера, располагающееся по ходу бронхососудистого рисунка (рис. 6, 7). Среди наблюдавшихся нами больных этой группы у половины заболевание было выявлено при флюорографическом обследовании населения, у остальных — в связи с появлением кашля с мокротой и нерезко выраженных признаков интоксикации; у большинства (25 из 27) в мокроте, причем только методом посева, было обнаружено скудное бактериовыделение. Следует отметить, что более выраженная клиническая симптоматика имела место у тех больных описываемой группы, у которых наряду с туберкулезом стенки субсегментарного была поражена и слизистая сегментарного бронха. При рентгенологическом исследовании легких затемнения тяжистого и очагового характера располагались по ходу ветвления бронхов разных сегментов легкого, но преобладало поражение 1 — 2 и 6 — 10 сегментов. При этом у двух третей больных затемнения тяжистого характера в дистальных отделах завершались крупноочаговыми и фокусными затемнениями типа мелких туберкулом. Все больные, у которых туберкулез субсегментарных бронхов протекал с формированием мелких, чаще множественных туберкулом, подверглись оперативному лечению. Данные рентгено-морфологических сопоставлений показали, что эти крупноочаговые и фокусного характера тени явились отображением либо заполненных бронхоэктазов, либо очагов казеозного некроза, в центре которых гистологические срезы позволяли выявить остатки стенки бронха. Все больные этой группы направлялись в клинику с диагнозом очагового туберкулеза легких или туберкуломы легкого. При фибробронхоскопии только у двух третей больных удалось осмотреть стенку субсегментарных бронхов и обнаружить на слизистой локальные туберкулезные изменения. У остальных диагноз заболевания устанавливался на основании клинико-рентгенологических данных и результатов бактериологического исследования мокроты. Отличить этот вариант туберкулеза бронхов от очагового туберкулеза и туберкуломы легкого помогал основной скиалогический признак — тени тяжистого характера, располагавшиеся на ограниченных участках по ходу ветвления сегментарных бронхов, которые ни по своей локализации, ни по связи их с очаговыми и фокусными тенями в легких не могли быть отображением дренажного перибронхиального лимфангита.

Еще реже, всего у 12,5% наших больных, туберкулез субсегментарных бронхов, протекавший с продуктивной воспалительной реакцией, имел более ограниченную протяженность и характеризовался формированием ретенционных бронхиальных кист легкого. Механизм их образования, патоморфология процесса, рентгеносемиотика, а также вопросы дифференциальной диагностики с туберкуломой легкого и другой патологией были подробно изучены еще в 50-60-х годах в работах как отечественных, так и зарубежных авторов и представлены в многочисленных публикациях, в том числе и в современных руководствах по рентгенодиагностике легочных болезней [2, 3, 4, 7, 10, 13, 18]. Врачи фтизиатры и рентгенологи противотуберкулезных учреждений знакомы с этой патологией и все больные с ретенционными бронхиальными кистами туберкулезной этиологии направлялись в клинику либо с уже установленным диагнозом, либо для дифференциации с туберкуломой легкого, а также периферическим раком легкого и проведения хирургической операции.

|

| Рисунок 8. Томограмма правого легкого больного Д. 46 лет (срез 9 см). В глубине 9-го сегмента фокусная тень в виде трилистника, располагающаяся по ходу ветвления субсегментарных бронхов, в центральной его части виден кальцинат. Изменения в легком выявлены при флюорографии. Диагноз ретенционной туберкулезной бронхиальной кисты легкого подтвержден операцией |

За последние 20 лет в хирургическом отделении клиники фтизиопульмонологии ЦКБ МПС было прооперировано 146 больных с ретенционными бронхиальными кистами легкого. У 70 из них до операции возникли затруднения в дифференцировании их с туберкуломой или раком легкого. В 30 случаях речь шла о множественных затемнениях фокусного характера, некоторые из них представляли собой ретенционные кисты, а еще часть — туберкуломы легких. В остальных 40 случаях отличить по рентгенологической картине ретенционную кисту от туберкуломы легкого и переферического рака легкого также не представлялось возможным. И только локализация фокусного характера тени ближе к корню легкого и тяжистого характера изменения по периферии давали основание предположить наличие этой патологии. У 76 прооперированных до вмешательства рентгеносемиотика легочных изменений была характерной для заполненной ретенционной кисты легкого: тень в виде реторты, грозди винограда, двух-трехлистника, расположенная по ходу ветвления сегментарных и субсегментарных бронхов (рис. 8).

И наконец, в 12,5% случаев туберкулез субсегментарных бронхов на нашем материале характеризовался двусторонним поражением многих ветвлений. Все больные этой группы поступили в клинику с симптомами интоксикации, кашлем с выделением слизисто-гнойной мокроты, в которой, как правило, методом бактериоскопии удавалось обнаружить микобактерии туберкулеза.

При аускультации легких только у некоторых больных прослушивались непостоянные рассеянные сухие хрипы.

|

| Рисунок 9. Рентгенограмма легких больного Л. 38 лет. Диссеминированное поражение легких с очаговыми образованиями и инфильтрацией интерстиция, видны тени расширенных субсегментарных бронхов. Страдает туберкулезом (очаговым, а затем диссеминированным) 12 лет. При бронхоскопии — диффузный гнойный бронхит преимущественно слизистой субсегментарных и сегментарных бронхов, в материале браш-биопсии МБТ+ и клетки туберкулезной гранулемы |

При рентгенотомографии в отличие от гематогенно-диссеминированного туберкулеза легких двусторонний туберкулез субсегментарных бронхов характеризовался асимметричностью легочного поражения с большим участием нижних отделов легких и резким полиморфизмом изменений. Здесь наряду с очаговыми тенями средних и крупных размеров присутствовали и уплотненные стенки бронхов, и перибронхиальная их инфильтрация при полном отсутствии деструктивных изменений (рис. 9).

Эндоскопия во всех случаях выявляла локальное специфическое поражение слизистой субсегментарных и (или) сегментарных бронхов, причем процесс чаще был односторонним и не всегда соответствовал той стороне, где рентгенограмма выявляла более выраженные изменения в легких.

В 26,3% случаев туберкулез бронхов как ведущая локализация инфекционного процесса в легких протекал с поражением стенки главного, промежуточного или долевого бронха. Как правило, туберкулез крупных бронхов выявлялся в осложненной фазе его течения — либо с воспалительно-ателектатическим процессом в легком, либо с формированием пневмоцирроза. При этом нередко воспалительно-ателектатический процесс врачами диспансеров принимается за параконкрозную пневмонию или инфильтративный туберкулез, а возникший пневмоцирроз — за их осложнение. Подтвердить туберкулезную, а не опухолевую природу процесса позволяло обнаружение МБТ в мокроте, а также данные эндоскопии и биопсии.

|

| Рисунок 10. Рентгенограмма легких больного П. 67 лет. В нижнем отделе правого легкого гомогенный участок затемнения. Изменения в легких обнаружены при профосмотре. Много лет страдает хроническим бронхитом |

Исключить аденогенное происхождение туберкулеза крупных бронхов у наших больных помогало отсутствие клинико-рентгенологических признаков туморозного или инфильтративного бронхоаденита бронхопульмональной группы лимфатических узлов. Как было доказано на примере прооперированных больных, в 26 случаях при осложненном течении туберкулеза крупных бронхов, несмотря на наличие гиперплазии внутригрудных лимфатических узлов, подтвержденной рентгено-томографическим исследованием, включая компьютерную томографию, гистологическое и бактериологическое исследование лимфоидной ткани выявило наличие туберкулезных бугорков (местами со слиянием) лишь у четырех больных. Причем специфические изменения были столь незначительными, что вряд ли могли явиться источником тяжелого поражения бронхиального дерева, а скорее представляли собой очаги-отсевы. У шести больных с гиперплазией лимфатических узлов гистологически выявлялись кальцинаты без признаков реактивации туберкулеза.

Крайне редко, всего у трех больных, туберкулез крупных бронхов протекал с полным перекрытием просвета главного или долевого бронха и развитием ателектаза всей доли с воспалительно-нагноительным процессом в ней, потребовавшим в двух случаях неотложной операции, приведшей к выздоровлению больных. У остальных —

|

| Рисунок 11. Боковая рентгенограмма правого легкого того же больного. Средняя доля легкого уменьшена в размере и гомогенно затемнена. При бронхоскопии обнаружен «опухолевой» стеноз среднедолевого бронха. Оперирован. Биопсия: бугорковый туберкулез в подслизистой главного и промежуточного бронхов, туберкулезная грануляционная ткань в просвете среднедолевого бронха, фиброателектаз средней доли с осумкованными очагами казеозного некроза. В лимфоузлах корня легкого — гиперплазия ткани и запыление |

воспалительно-гранулематозный процесс в стенке бронха стенозировал его просвет не полностью и воспалительно-ателектатические изменения не распространялись целиком на все легкое или его долю. После рассасывания свежих воспалительных изменений, заживления язв на слизистой и устранения грануляций контрольные бронхоскопии устанавливали развитие и нарастание рубцового стеноза крупного бронха, причем одновременно с этим выявлялись и более старые специфические изменения на стенке сегментарных бронхов.

Последнее давало основание предположить, что туберкулезу крупных бронхов в большинстве случаев предшествовал не распознанный своевременно специфический процесс слизистой сегментарных и субсегментарных бронхов.

Отличить воспалительно-ателектатические изменения в легком от инфильтративного туберкулеза помогала рентгенологическая картина в виде объемного уменьшения легкого или его доли, однородный характер затемнения и отсутствие распада, от рака — данные бронхоскопии, свидетельствовавшие о тяжелом специфическом поражении бронхиальной стенки со стенозом просвета бронха, причем у многих с признаками как свежих, так и старых изменений в ней. Но в отдельных случаях только операционная биопсия позволила дифференцировать туберкулез от рака бронха (рис. 10, 11).