с каким устройством пк можно сравнить мозг человека и почему

CPU против мозга — кто круче

Представьте себе компьютер, который будет консультировать Вас по бытовым вопросам и поможет вам принять правильное решение. Смартфон, который будет восстанавливать зрение слепым. Интеллектуальные транспортные средства, которым не нужны водители. Да тот же терминатор. Научная фантастика? Посмотрим.

Давайте зададим себе вопрос: какой процессор лучше — электронный чип последнего поколения или биологический — человеческий мозг?Во всех областях науки наиболее распространенным ответом на любые вопросы является: «это зависит от применения». Так и в этот раз.

Возьмем хотя бы простую задачу умножения нескольких чисел. Возьмите самый дешевый калькулятор, он справится с этой задачей не напрягаясь. Человеку же (давайте будем честными, среднему человеку) проблема умножить даже двухзначные числа в уме.

Другая ситуация! Даже маленькие дети умеют решать проблемы повседневной жизни и с пониманием наблюдать за окружающей средой. Эта задача проблематична даже для самых высокопроизводительных суперкомпьютеров в мире. Чтобы распознавать элементы изображения, захватываемые камерой, нужны гигантские вычислительные мощности, миллионы ватт энергии, и все это займет кучу времени. Мозг делает это в реальном времени и для этого ему нужно… 20 ватт.

Intel VS. мозг homo sapiens…

Новые технологии VS эволюция и естественный отбор…

Мур VS Дарвин…

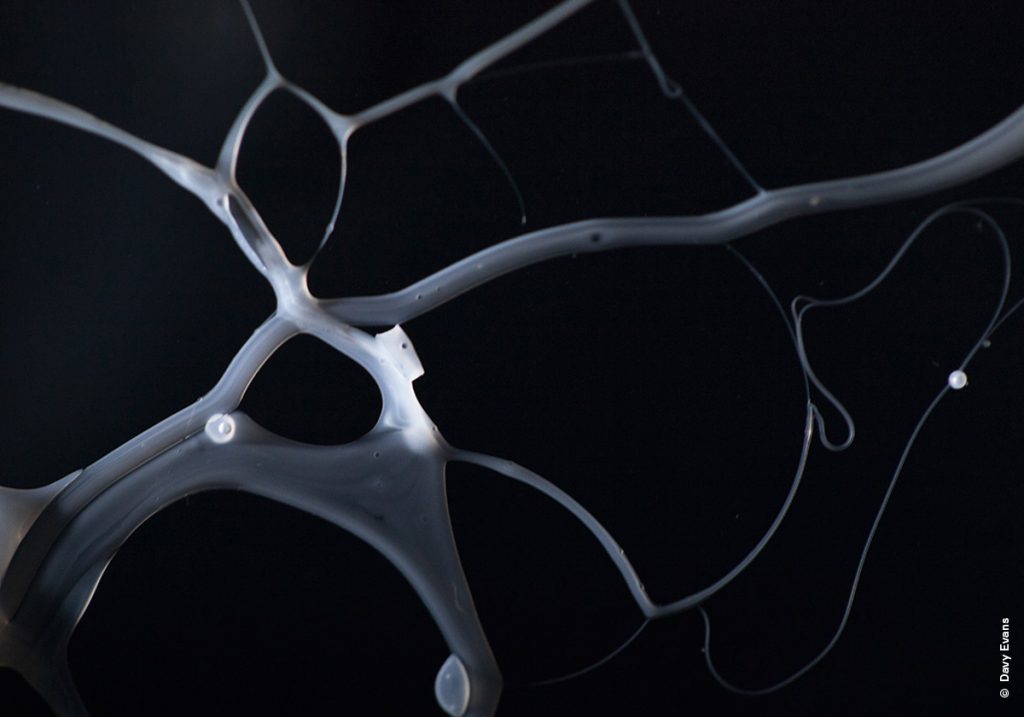

Процессор и мозг имеют совершенно различную структуру, но похожую конструкцию. На микроскопическом уровне, транзисторы соответствуют нейронам, синапсы — электрическим связям. Процессор выполняет работу последовательно, а мозг полностью параллельно. Транзистор обычно связан только с предыдущим и следующим, а каждый нейрон соединен с тысячами других. Стоит также отметить, что в человеке больше 100 000 000 0 00 (сто миллиардов), и имеют более 200 000 000 000 000 (двести триллиардов) связей.

И что происходит, когда ваш компьютер сталкивается с проблемой, которую не спрогнозировал программист? Ошибка выскакивает, и мы видим до боли знакомый синий экран. В то время как, мозг использует параллельные нейроны и связи, для нахождения альтернативного решения проблемы. Кроме того, часто используется синаптические связи в головном мозге утолщаются и производят миелиновые оболочки, что позволяет еще быстрее провести нервные импульсы, и таким образом обеспечивать еще более эффективную связь. Процессоры не могут пока самообучаться. Шах и мат. Они могут быть просто обрабатывать данные и производить вычисления, в рамкам заранее заданного алгоритма, правда, гораздо быстрее, чем у мы.

Последовательность VS параллельная структура.

Определенность алгоритма VS пластичность и возможность учиться…

Архитектура процессора характеризуется тем, что функции хранения, контроля и обработки информации разделены и работают отдельно. В мозге нет отдельных выделенных областей, отвечающих за эти процессы — все, что происходит во многих областях — происходит одновременно, более целостно.

Ну и еще одно: тактовая частота процессоров измеряется в Ггц (миллиарды герц). Человеческий мозг работает с частотой несколько герц. Между прочим, именно благодаря тому, потребляет в сотни тысяч раз меньше энергии, чем современные электронные единицы. Правда сосредоточение на работе не включается с кнопкий.

Человек vs машина в будущем

Надеюсь, что после почтения у Вас появилось хоть немного новых синаптических связей ;).

Почему лучший компьютер по-прежнему уступает человеческому мозгу?

Печально осознавать, что в эпоху технического прогресса человеческий мозг по-прежнему остаётся загадкой. Кроме того, мы тратим миллионы долларов на развитие гигантских суперкомпьютеров и используем огромное количество энергии из невосполнимых ресурсов, чтобы обеспечить питанием эти приборы. А сравнительно маленький по размерам человеческий мозг по многим показателям по-прежнему превосходит самые мощные компьютеры.

Суперкомпьютеру требуется 82 944 процессоров и 40 минут работы, чтобы симулировать одну секунду мозговой активности человека.

В прошлом году суперкомпьютер K использовался учёными из Окинавского технологического университета в Японии и Исследовательского центра Юлих в Германии в попытке симулировать 1 секунду активности человеческого мозга.

Компьютер смог воссоздать модель из 1,73 миллиарда нейронов (нервных клеток). Однако в человеческом мозге около 100 миллиардов нейронов. То есть в человеческом мозге примерно столько нейронов, сколько звёзд в Млечном пути. Несмотря на то, что компьютеру удалось успешно симулировать 1 секунду мозговой активности, это заняло 40 минут.

Работник Корейского научного института проверяет суперкомпьютеры в Тэджоне, Южная Корея, 5 ноября 2004 г.

Суперкомпьютер К в 2011 г. был самым быстрым компьютером в мире. Его мощность около 10,51 петафлопс, т. е. примерно 10 510 триллионов операций в секунду. Технологии развиваются стремительно, поэтому сейчас К уже на четвёртом месте, на первом месте ― Tianhe-2 (33,86 петафлопс, 33 860 триллионов операций в секунду). Таким образом, за три года нам удалось утроить вычислительную мощность самого продвинутого компьютера.

Чтобы сделать эти цифры понятнее, iPhone 5п производит примерно 0,0000768 петафлопс. Итого, самый быстрый в мире компьютер примерно в 440 000 быстрее, чем графика iPhone 5, но медленнее, чем человеческий мозг.

В исследовании Мартина Хильберта из школы коммуникации Анненберга при Университете Южной Калифорнии, опубликованном в журнале Science в 2011 г., подсчитана способность мира обрабатывать информацию. Хильберт сформулировал её следующим образом: «Люди всего мира могут осуществить 6,4*1018 операций в секунду на обычных компьютерах образца 2007 г., что сравнимо с максимальным количеством нервных импульсов, возникающих в одном человеческом мозге за секунду».

Мозг дёшево обходится: он достаётся бесплатно

Для сравнения: 1 мегаватт равен 1 миллиону ватт. 100-ваттная лампочка при включении берёт 100 ватт. В итоге самый быстрый компьютер потребляет столько же энергии, сколько 176 000 лампочек.

Д-р Джефф Лайтон, технолог Dell корпорации по производству компьютеров, пишет в блоге: «Эти системы очень громоздкие, дорогие и энергозатратные».

Конечно, мозгу тоже требуется энергия. Он получает её из еды, для производства которой в современной сельскохозяйственной системе требуется топливо.

Компьютеры, которые мы используем в повседневной жизни, полезны. Но некоторые эксперты сомневаются в полезности суперкомпьютеров.

Газета South China Morning Post опубликовала статью о китайском суперкомпьютере Tianhe-2: «В отличие от персональных компьютеров, которые могут выполнять самые разные задачи –– от обработки текстов до игр и просмотра вэб-страниц, суперкомпьютеры построены для специфических задач. Для изучения их полной вычислительной возможности учёные потратили месяцы, если не годы, для написания и переписывания кодов, чтобы обучить машину эффективно выполнять свою работу».

Старший научный сотрудник из Пекинского компьютерного центра, пожелавший остаться анонимным, сказал South China Morning Post: «Пузырь суперкомпьютеров хуже, чем пузырь рынка недвижимости. Здание простоит десятилетия после того, как его построили, а компьютер, вне зависимости от того, настолько он быстрый по сегодняшним меркам, превратится в хлам уже через пять лет».

Что быстрее: компьютерный модем или человеческий мозг?

Многие учёные пытались измерить скорость обработки информации человеческим мозгом. Цифры, которые они называют, различаются и зависят от использованного подхода. Сравнение скорости модема и «скорости» работы мозга едва ли можно отнести к разряду точных наук.

Во-первых, нужно рассмотреть, сколько битов в секунду может обработать ваш мозг, затем посмотреть, сколько битов в секунду в среднем обрабатывает современный компьютер. Говоря иными словами, надо сравнить, сколько времени компьютеру требуется для загрузки изображения из Интернета, и сколько времени вам нужно, чтобы проанализировать то, что вы видите перед глазами.

Д-р Тор Норретрандерс, профессор философии из Бизнес-школы Копенгагена, написал книгу под названием «Иллюзия пользователя: сокращаем объём сознания», в которой он утверждает, что сознание обрабатывает примерно 40 бит/с, а подсознание — 11 миллионов бит/с.

Австрийский физик-теоретик Герберт В. Франке утверждал, что человеческий разум может осознанно усваивать 16 бит/с и осознанно удерживать в уме 160 бит/с. Он отмечает, что по этой причине ум может упростить любую ситуацию до 160 бит/с.

Фермин Москозо дель Прадо Мартин, когнитивный психолог из Университета Прованса во Франции, определил, что мозг обрабатывает примерно 60 бит/с. В своей статье в журнале Technology Review он сказал, что не уверен насчёт верхнего предела. То есть он не может утверждать, что мозг неспособен обработать больше 60 бит/с.

А теперь посмотрим, насколько быстро работает ваш компьютер дома.

Один мегабит в секунду равен 1 миллиону бит в секунду. Домашние модемы могут работать со скоростью от 50 мегабит в секунду до нескольких сотен мегабит в секунду. Это в миллион раз быстрее, чем ваше сознание, и, по крайней мере, в пять раз быстрее, чем ваше подсознание. То есть в этом отношении компьютеры однозначно превосходят мозг. Разумеется, эти цифры неточные, потому что с человеческим подсознанием многое до конца неясно.

Однако, хотя люди сравнительно медленно воспринимают информацию, то, как они умеют её обрабатывать, впечатляет.

Мы учимся и мы изобретаем

Учёные работают над созданием компьютеров, которые бы обладали творческими способностями. Но в настоящее время самый продвинутый искусственный интеллект в этом отношении уступает даже мозгу людей, живших тысячи лет назад.

Автор и инженер-электромеханик Райан Дьюб в статье для сайта MakeUseOf.com комментирует высказывание писателя Гэри Маркуса: «Фундаментальное различие между компьютерами и человеческим разумом ― это организация памяти».

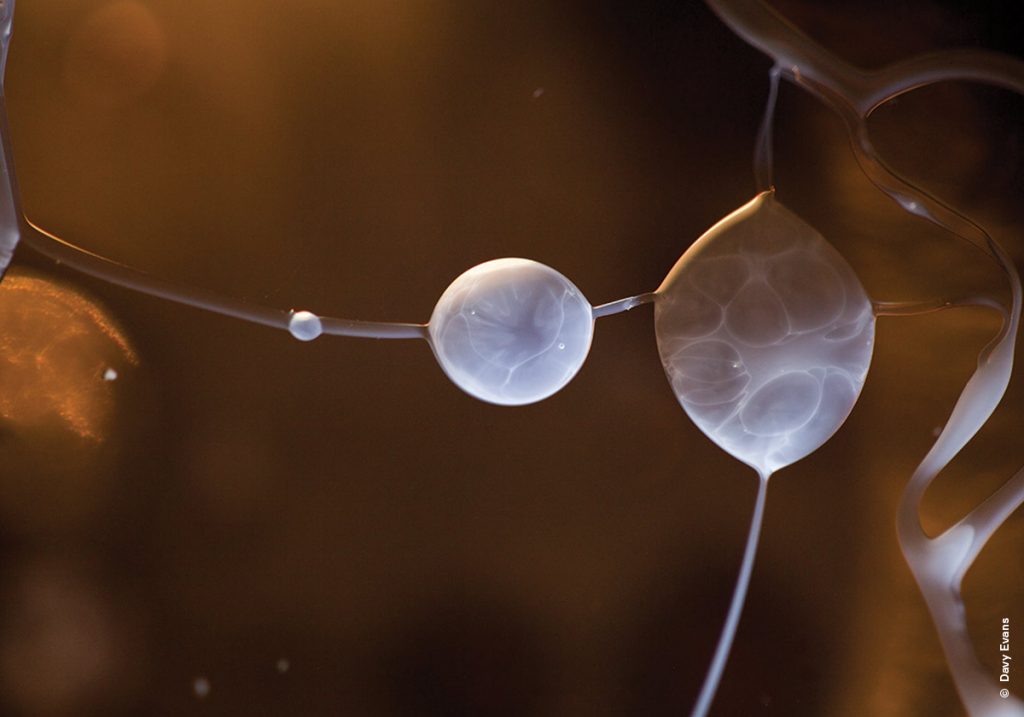

Дьюб писал: «Чтобы найти информацию, компьютер использует расположения виртуальной памяти. В свою очередь человеческий мозг помнит, где находится информация благодаря намёкам. Они сами по себе являются единицей информации или памяти, связанной с информацией, которую надо найти.

«Это означает, что человеческий разум в состоянии связать между собой практически безграничное количество концепций самыми разными способами, а затем при получении новой информации убрать или восстановить эти связи. Эта особенность позволяет людям выйти за пределы уже изученной информации и создавать новые изобретения и искусство, что является отличительной особенностью человеческой расы».

Мозг мало изучен, и его преимущества до конца не раскрыты

National Geographic иллюстрирует, насколько сложно создать точную модель человеческого мозга. В февральском номере журнала в статье «Новая наука мозга» рассказывается, как учёные создали трёхмерную модель части мозга мыши размером с крупинку соли. Чтобы детально отобразить этот крошечный отдел, они использовали электронный микроскоп и разделили его на 200 секций, каждая толщиной в человеческий волос.

«Чтобы отобразить человеческий мозг схожим образом, потребовалось бы количество данных, превосходящее все тексты во всех библиотеках мира», ―пишет National Geographic.

В 2005 г. исследователи из Калифорнийского университета и Калифорнийского технологического института обнаружили, что лишь некоторые из 100 миллиардов нейронов в мозгу используются для хранения информации о конкретном человеке, месте или концепции. Например, они обнаружили, что когда людям показали фото актрисы Дженнифер Энистон, в мозгу реагировал один конкретный нейрон. А на фото актрисы Хэлли Берри реагировал уже другой нейрон.

Тьюринг, помоги! Похож ли наш мозг на компьютер?

Бросьте в меня камень, если вы никогда не слышали этого сравнения: «Мозг человека — это компьютер». Эта простая метафора вызывает холивары во всем мире, сталкивает лбами интеллектуалов и, возможно, стала причиной нескольких инсультов. Одни утверждают, что человеческое мышление не может уложиться в бинарные рамки компьютерной программы. Другие — что, невзирая на свое богатство, наше мышление остается пусть превосходным, но процессором. Но и сторонники, и противники забывают о главном: спорят они не о метафоре, а о гипотезе.

Больная метафора

Чтобы аргументированно рассуждать о мозге как компьютере, для начала нужно определиться с тем, что мы называем компьютером. Давайте пойдем от противного: от того, чем компьютер не является.

Компьютер — это точно не коробочка под вашим столом, не ноутбук на ваших коленях и не смартфон в ваших руках. Микрочипы, оперативная память и кэш — это лишь элементы компьютера. Если воспринимать его как пластиковую коробку с электронной начинкой, то, конечно, вы смело можете сказать, что мозг — точно не компьютер. Ну хотя бы потому, что серое вещество после вашего выключения не может служить жестким диском, и к вашей памяти ни у кого не будет доступа. Так вот, эту ошибку восприятия компьютера как коробочки с различными функциональными элементами совершают многие противники нашей метафоры.

Другие решительные противники сравнения мозга с компьютером часто вспоминают о том, что компьютерная метафора — лишь очередной пункт в целой серии исторических технологических сравнений. С чем только мозг не сравнивали после очередного технологического прорыва — и с гидросистемой, и с телеграфом, и с телефонным коммутатором… Теперь вот настал черед компьютера.

Историки до сих пор спорят о том, что же можно считать первым компьютером. Но сходятся они в одном: до 1936-го компьютеров не было. Размышления Тьюринга по большому счету касались не вычислительных систем, а человека: он изучал способности к решению задач, к вычислениям, к построению логической последовательности. Компьютеру было дано формальное определение еще до того, как он появился.

Даже не вспоминайте машины Бэббиджа. Его разностная машина была только феноменальным калькулятором, а аналитическую машину ему так и не удалось построить. Кроме того, обе они были механическими. Хотя да, разработки Бэббиджа помогли сформировать идею электронных вычислительных машин.

А что, если мы перевернем метафору и скажем, что компьютер работает как мозг? Вернемся к фон Нейману. Этот ученый, разрабатывая архитектуру компьютера, опирался на гипотетическую модель функционирования мозга Маккаллока и Питтса. Эти два ученых предполагали, что нейроны мозга могут либо посылать электрический «разряд», либо не посылать.

Иными словами, в их понимании нейрон зашифровывает информацию бинарным кодом: либо 1 («посылать»), либо 0 («не посылать»).

Это умозаключение позволяло предполагать, что группы нейронов действовали согласно формальной логике, что очень полезно для различного рода вычислений. Фон Нейман был прекрасно знаком с Маккаллоком, читал его работы и смог использовать его идею бинарной логики для создания компьютерной архитектуры.

Так что можно сказать, что компьютерные науки опираются на науку о мозге. Что, кстати, вовсе не означает, что мозг и компьютер работают схожим образом. Фон Нейману просто приглянулась простая аналогия работы нейронов, но по факту она не учитывает базовые принципы их функционирования.

К примеру, на самом деле нейроны посылают сигналы постоянно, а не с перерывами, а значит, о бинарной логике речи быть не может.

И фон Нейман честно говорит о том, что компьютер работает не так, как мозг).

Здоровая метафора

Итак, согласно этому определению, нам нужно несколько ключевых компонентов.

Самое главное здесь, конечно, алгоритм — набор конкретных действий: они должны быть дискретными, то есть обособленными, например «делай А, затем Б, затем С». Действий может быть сколько угодно. К тому же их можно организовывать в цикл, например:

Можно создавать действиям условия, но они всё равно останутся дискретными:

(3b) «Покиньте магазин, молодой человек, вы задерживаете покупателей»

Алгоритмичен ли наш мозг?

Ничего пошагового в таких процессах нет: электрические разряды и передача сигналов возникают не в отдельный момент времени.

Передача сигналов от нейрона к нейрону определяет, как мы ходим, видим, говорим, думаем, планируем, действуем. И если это происходит не алгоритмично, значит, мозг точно не компьютер, так ведь?

Не так быстро, друзья. Конечно, во многих аспектах мозг работает не как машина Тьюринга: у него нет бесконечного рулона бумаги и неограниченного времени для вычислений. Ну так и у электронного компьютера тоже нет. Даже пока вы ждете загрузки системных обновлений.

Но гипотеза, что мозг работает подобно компьютеру, ставит перед нами интересные вопросы. Например, может ли передача сигнала между нейронами быть в чем-то схожа с алгоритмом? Или можно ли описать процессы в мозге с помощью алгоритма?

Если работа мозга приближена к алгоритмической, мы можем использовать знания компьютерных наук для его изучения. Если же нет, нам необходимо искать новые подходы, не связанные с вычислительными алгоритмами.

Да, наша голова работает по алгоритмам

Есть только два способа проверить версию об алгоритмичности нашего мозга. Первый: мы предполагаем, по какому алгоритму действуют животные, а потом проверяем, соответствует ли активность нейронов предложенному алгоритму. Второй: мы измеряем активность нейронов во время поведенческого действия, а затем смотрим, какой алгоритм может соответствовать этому действию.

Наука пробовала и тот, и другой подход. Давайте начнем с того, который сперва изучает поведение. Мы уже достаточно много знаем о поведении животных (к миру которых и сами принадлежим).

Существует тонна экспериментов, в которых мы просим субъекта сделать выбор между двумя предметами.

Один из самых популярных выглядит так: мы показываем людям набор хаотично двигающихся точек, однако среди этих точек есть несколько таких, которые передвигаются в одном и том же направлении (влево или вправо). Далее мы просим участников эксперимента найти эти точки и сказать, в каком направлении они двигаются. Участник смотрит на экран, наблюдает за точками, а потом выдает ответ.

Небольшие изменения условий в таких заданиях позволяет выявить уникальные модели поведенческих реакций и возникновения ошибок. К примеру, количество ошибок возрастает обратно пропорционально количеству точек, двигающихся в одном направлении: чем меньше точек, тем больше ошибок. Это очень простая математическая модель, в которой для решения задания нужно, во-первых, определить наличие одинакового направления, а затем определить само направление (где одно направление противоречит другому). Это типичный алгоритм принятия решений.

Ну что ж, раз мы пришли к алгоритму, влияющему на поведение, самое время определить, что же происходит в мозге во время принятия решения.

В мозге обезьян, принимающих решения, можно увидеть несколько видов активности: нарастание активности, связанной с верным выбором, и спад активности, связанной с неверным.

Например, дофаминовая активность была замечена только при неожиданной награде. Как только нейроны «понимали», при каких условиях выдается награда, выброса дофамина не следовало.

На основе экспериментальных данных Шульца две независимые группы ученых (Рид Монтаг и Петер Даян и Джим Хук и Анди Барто) предположили, что нейроны при выработке дофамина используют алгоритмы теории обучения с подкреплением.

Алгоритмы этой теории работают так: есть несколько вариантов действий. Решение принимается на основе предполагаемых последствий от выбора того или иного действия. После принятия решения вычисляется разница между предполагаемыми последствиями и реальным исходом. Если последствия соответствовали предполагаемым, ошибки не было, значит, поведение не нуждается в корректировке. Если исход получился лучше предполагаемого (позитивная ошибка), ценность этого варианта возрастает. Если исход получился хуже предполагаемого (негативная ошибка), ценность варианта падает. Такое подкрепление создает канал обратной связи с окружающим миром и приводит к дальнейшим изменениям в поведении.

Согласно данным Шульца, дофаминовые нейроны дают обратную связь по всем трем вариантам исходов: и при отсутствии ошибки, и при положительной, и при отрицательной. Удивительно, как совпали дискретные шаги алгоритма и активность нейронов в мозге.

В действительности не так уж и удивительно. Теория обучения подкреплением основывалась на десятилетних исследованиях поведения животных при дрессировке, а затем ее данные использовались при разработке компьютерных программ для обучения. Так что логика появления подобной связи такова: поведение => появление компьютерных алгоритмов => более глубокие наблюдения за поведением => исследование нейронной активности, которая естественным образом совпала с алгоритмами.

Вы можете спросить: а как же успех глубоких нейросетей в работе с процессами, которые считались типично человеческими, например классификации изображений? Что ж, обычные нейросети в основе своей несут дискретные алгоритмы. Глубокие нейросети имеют целые дискретные слои, каждый из которых соединен со следующим и передает ему информацию. В человеческом мозге дискретных слоев нет.

Существует еще одна версия: несмотря на то, что в биологическом смысле мозг работает беспрерывно, проделываемые им операции все же дискретны.

Это может происходить так: нейронная активность идет колебательными движениями, активные фазы сменяются неактивными. К примеру, такие колебательные движения происходят при переключении внимания. Однако колебательная активность в мозге не регистрируется в течение долгого периода времени, и эти колебания никогда не приводят к полному положению «выкл.» или «вкл.». Кроме того, зарегистрированные колебания, как правило, происходят достаточно медленно; гораздо медленнее, чем основная активность мозга. Тем не менее сама идея, что мозг всё же оперирует некоторыми дискретными шагами, заслуживает внимания.

Нет, наша голова не работает по алгоритмам

Вроде бы набрали много свидетельств алгоритмической работы нашего мозга.

Вообще-то, большая часть нейронаук основывается на его алгоритмичности: какую публикацию ни открой — мозг все время что-то вычисляет и рассчитывает.

Влиятельный исследователь Дэвид Марр ставит вопрос так: ищем алгоритмы, а потом ищем часть мозга, которая запускает их. Но есть и те, кто задает вопрос иначе: если не алгоритмы, то что?

На него тоже есть ответ. Нам известно огромное количество действий, которыми мозг управляет без алгоритмов. Мы ходим, бегаем и ползаем, не вовлекая алгоритмической деятельности. При этих повторяющихся сокращениях разных групп мышц регистрируются такие же повторяющиеся всплески активности целых групп взаимосвязанных нейронов — они самостоятельно управляют движениями мышц.

Подобные нейронные цепочки возникают в мозге каждый раз, когда в теле происходят ритмичные процессы (хотя работой сердца управляет собственная фиксированная цепочка) — когда мы жуем, плаваем, дышим.

А что с единичными движениями? Например, когда мы поднимаем руку, чтобы взять стакан. Движение не повторяющееся, но и алгоритмов для его выполнения не требуется. При таких движениях происходит серия быстрой смены активности в нейронах зоны моторной коры, ответственной за руку. Они передают сигнал спинному мозгу, который передает его мышцам. Что здесь за алгоритм?

Здесь можно возразить: ну конечно, это всего лишь движения! Сложные процессы вроде памяти, планирования и мышления должны требовать вычислительных мощностей, а не просто динамической обработки.

Вообще-то, даже сложные процессы могут обойтись простой динамикой.

Вот механическое решение для работы памяти. Нам уже несколько десятилетий известно, что простое воспоминание может сохраняться и воспроизводиться активностью простой цепочки нейронов в ответ на определенные вводные данные. С их помощью запах поджаренного хлеба может вызывать в нас сложное воспоминание о визите к бабушке в далеком детстве.

А вот механическое решение для формирования прогноза. Наш мозг часто занимается прогнозированием. В этом процессе вознаграждение достаточно неопределенно: сдав отчеты вовремя, вы можете получить повышение, а можете и не получить.

Недавние исследования показали, как сеть нейронов, беспрерывно посылающих сигналы друг другу, занимаются прогнозированием. К примеру, определенная сеть нейронов решает судоку.

Есть механическое решение для почти любой задачи, связанной с вводными данными. Например, машины с неустойчивым состоянием (особый вид нейросети) представляют собой группу смоделированных нейронов, связанных между собой случайным образом и беспрерывно посылающих друг другу импульсы.

Кроме того, нейроны в этой модели разделяются на возбуждающие и тормозящие (последние не дают первым провести сигнал). Это важный момент, поскольку итоговая нейросеть работает в должной степени беспорядочно, а значит, самое легкое изменение во вводных данных вызовет абсолютно иную активность. По большому счету это означает, что любые вводные данные могут вызвать любую операцию.

Вопрос стоит так: каким образом эта сеть научится (эволюционно ли, либо с помощью обучения) строить нейронные связи нужным образом и выполнять требуемые действия? Это хороший вопрос, и на него пока нет ответа.

Влиятельный физик и математик Роджер Пенроуз посвятил две увесистые книги размышлениям о том, что мозг — это не компьютер. Но каким-то образом от этого простого утверждения он перешел к мысли о существовании квантового сознания, не допустив золотой середины. Ведь все может быть гораздо проще: мозг постоянно находится в движении, которое может подчиняться алгоритмам, а может и не подчиняться.

«Мозг как компьютер» — это не метафора, а гипотеза, которую вполне можно проверить. Чем ученые и занимаются прямо сейчас.

Ни одно исследование не сможет доказать, что вот эта определенная часть мозга работает по алгоритму Х. В науке так не бывает. Подтверждениями гипотезы служат многочисленные работы со всего мира, собираемые по крупицам. Так что точного ответа мы пока не знаем.

Считаю ли я мозг компьютером? Нет. Я готов оказаться неправым. Более того, я написал множество статей о том, как мозг реализует алгоритмы. Так что, как видите, я спокойно могу придерживаться двух точек зрения одновременно.

Подобная двойственность свойственна многим ученым: как только нужно выбрать между двумя полярно противоположными мнениями, становится ясно, что ни одно из них не может быть полностью верным.

Человеческий мозг просто создан для подобной двойственности. А может, это лишний раз доказывает, что он точно не компьютер?