Строение цветка малины формула

Строение цветка малины формула

Соцветие у малины конечное щитковидное или состоит из мал цветковых пазушных кистей. Цветоножки, как и стебли, усажены шипиками.

Положим один из цветков малины на столик лупы, коротко обрезав его цветоножку. Рассмотрим скачала наружную сторону цветка. В таком положении видна чашечка; она состоит из пяти сросшихся листочков, зубцы которых отогнуты книзу. Повернем цветок верхней стороной к окуляру и увидим большое количество тычинок и пять белых лепестков. При этом заметим, что у малины лепестки короче чашелистиков. Для дальнейшего анализа необходимо разрезать цветок вдоль. В этом положении мы увидим, что середина цветоложа выпуклая и на нем сидят в большом числе свободные пестики. Завязь покрыта волосками. Вскрытие иглами завязи покажет нам, что в ней всего одна семяпочка. Наконец, на столик лупы положим плоды малины и разрежем их вдоль. На срезе мы увидим уже знакомые нам очертания выпуклого цветоложа, пестики на котором, однако, значительно изменились после оплодотворения. Они превратились в плодики-костянки с сочным душистым мезокарпом и все вместе образовали сборную много-костянку.

* ( Для сравнения необходимо иметь цветки и других видов лапчатки, например P. anserina, P. argentea, P. supina с обычным для рода пятичленным околоцветником. )

Народное название растения «узик» оправдывается всем обликом растения. Стебель тонкий, а все его вильчатые боковые ветви подняты кверху. Корневище у калгана толстое, деревянистое, богатое крахмалом. Листья тройчатые, а у основания их располагаются прилистники, большие и листовидные. Последнее обстоятельство часто бывает причиной ошибок при определении лапчаток, когда такие прилистники принимают за нижние доли листа.

Возьмем один из цветков, положим его на столик лупы и повернем прежде всего нижней стороной к окуляру. Мы увидим чашечку. Она у лапчатки выглядит несколько необычно: с ее нормальными зубцами чередуются зубчики меньшего размера. Такая чашечка называется двойной, а ее дополнительные зубцы вместе образуют подчашие (рис. 74, 1). С подчашием мы встретимся и дальше, в других семействах, причем всегда оказывается, что подчашие встречается только у тех растений, листья которых имеют прилистники. Подчашие поэтому и рассматривается как образование, возникшее из попарно сросшихся прилистников.

Форма столбиков у лапчатки и место прикрепления их к завязи являются довольно важными систематическими признаками. Вместе с некоторыми другими признаками они лежат в основе деления большого рода Лапчатка на подроды. Поэтому нам следует познакомиться с формами столбиков и способами их прикрепления к завязи у. других широко распространенных видов лапчатки. Для этого посмотрим еще пестики лапчатки гусиной (Potentilla ariserind), лапчатки серебристой (P. argentea) и лапчатки стелющейся (P. supina). Отпрепарировав пестики и уложив их рядом на столике лупы, рассмотрим у лапчатки гусиной нитевидный столбик, прикрепленный к боковой поверхности завязи, а у лапчатки серебристой и у лапчатки стелющейся столбики конические (т. е. расширенные у основания и суженные кверху), прикрепленные, как у калгана, почти к верхушке завязи (рис. 74, 4). Формула цветка лапчатки:

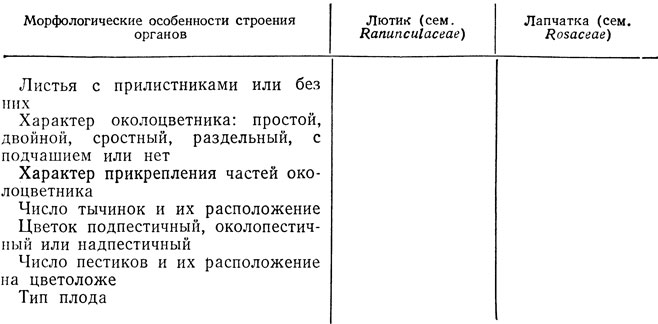

Начинающие часто (особенно в полевой обстановке) путают виды лапчатки (а иногда и гравилата) с лютиками. Чтобы уяснить особенности морфологического строения органов лютика и лапчатки, предлагаем заполнить следующую таблицу:

В полевых условиях наиболее удобным признаком различия является наличие или отсутствие прилистников и подчашия.

Рассмотрим внешний вид таволги. Листья ее перистые и состоят из многочисленных (следует сосчитать число пар), в свою очередь, перистонадрезанных продолговатых листочков. Этим она отличается прежде всего от остальных видов рода Filipendula, у которых боковых листочков от одной до пяти пар или их нет совсем.

Цветки лабазника мелкие, белые (или бледно-розовые), душистые; они собраны в большие ветвистые метелки, напоминающие соцветия уже известной нам спиреи.

Исследуем цветок. Чашечка состоит из шести-восьми листочков, подчашия здесь нет. Цветоложе, как у спиреи, немного вогнутое. Лепестков также шесть (реже восемь) и большое число тычинок, нити которых не превышают лепестков. Вскроем иглой цветок и развернем его. В центре увидим группу тесно сидящих волосатых пестиков с короткими столбиками и большими рыльцами. Удаляя пестики иглой друг за другом, сосчитаем их и убедимся при этом, что они совершенно свободные, а к цветоложу прикрепляются каждый небольшой ножкой. Теперь нам удобно рассмотреть внутреннюю поверхность цветоложа (гипантия) и исследовать расположение лепестков и тычинок на нем. Тычинки и лепестки своими основаниями приросли к цветоложу. Отделив один из лепестков, мы увидим, что он имеет очень узкий ноготок, большая часть которого плотно приросла к цветоложу. Тычинки располагаются группами по три-четыре против лепестков и против чашелистиков, причем хорошо видно, что нити их также приросли друг за другом к цветоложу, спускаясь от основания лепестков или листочков чашечки в полость его. Кажется, что тычинки располагаются как бы пучками. В самом же деле тычинки у лабазника, как и у спиреи, сидят в трех тесных кругах, но, прирастая к вогнутому цветоложу, они сдвинулись, и правильность их первоначального расположения нарушилась. Сосчитав тычинки, мы убедимся, что их около тридцати.

В заключение отыщем плоды лабазника на гербарном экземпляре и, положив их на столик лупы, рассмотрим. Плоды односемянные, и буроватое плоское семя видно сквозь их оболочку. После удаления плодиков мы увидим, что центральная часть цветоложа немного головчато-выпуклая, с редкими волосками на поверхности и лишь в слабой степени напоминает конусовидное цветоложе, например, малины или лапчатки. Цветок лабазника больше походит на цветок спиреи, но нераскрывающиеся односемянные плодики и хорошо развитые прилистники заставляют относить его к подсемейству Rosoideae. Здесь лабазник начинает собой группу родов, цветоложе которых становится все более и более вогнутым. Формула цветка лабазника:

Роза коричная (Rosa cinnamomea) познакомит нас с такими представителями подсемейства Rosoideae, у которых цветоложе глубоко вогнутое, вследствие чего лепестки и тычинки располагаются уже значительно выше места прикрепления пестиков.

Для работы необходимо заготовлять:

а) гербарные образцы растения в цветах, веточки с незрелыми плодами и годовалые побеги;

б) цветки для анализа (лучше не совсем распустившиеся), хранящиеся в спирте;

в) зрелые плоды (в сухом виде).

Особенности строения всех названных частей розы имеют большое значение при определении их видов, поэтому нужно собирать гербарный материал полный.

Возьмем цветок розы и рассмотрим его. Он так велик, что нам не нужно будет прибегать к помощи лупы. Положим цветок на столик и, отогнув лепестки кверху, рассмотрим цветоложе и чашелистики. Цветоложе у нашего вида бочкообразное, округлое. Чашелистиков пять, с листочками обычно цельными (редко по краям их бывают единичные зубчики). При анализе цветков роз необходимо всегда отмечать поведение чашечки после отцветания Мы увидим, что при плодах чашелистики поднимаются, конусовидно складываются своими верхушками и остаются даже после их созревания.

Теперь разрежем цветок вдоль и, уложив половинки его срезанной стороной кверху, рассмотрим расположение на цветоложе всех его частей. Цветоложе у розы имеет форму глубокого бокала. Чашелистики и лепестки прикрепляются к его верхнему краю, а довольно многочисленные тычинки (у некоторых видов розы их бывает до 100) прикрепляются не только к краю цветоложа, но и опускаются глубже по его внутренним стенкам. Ниже тычинок к стенкам цветоложа и ко дну его прикрепляются густо опушенные многочисленные пестики, столбики которых тем длиннее, чем глубже расположен пестик.

Все столбики достигают отверстия бокаловидного цветоложа в здесь образуют плотную шерстистую головку, состоящую из их рылец. Если мы иглами отогнем пестики в разных местах цветоложа, то убедимся, что они не только между собой свободны, но и к цветоложу прикреплены лишь своим основанием. В заключение возьмем зрелый плод розы и также разрежем его вдоль. Мы увидим, что пестики его превратились в сухие односемянные плодники- орешки, а бокаловидное цветоложе стало мясистым и образовало ложный плод. Завязь у розы является собственно верхней, так как пестики не срастаются со стенками цветоложа, а сидят свободно на его дне. Иногда завязь розы называют средней.

Для работы можно взять другой вид розы, например розу собачью (Rosa canina). Этот вид, помимо указанных уже особенностей строения цветка, характеризуется очень большими широкими у основания и серповидно изогнутыми шипами, по которым его годовалые побеги легко отличить среди побегов других видов нашей области.

Заключительным этапом развития цветков этой последней группы являются однопестичные цветки, свойственные представителям подсемейства сливовых (Prunoideae).

Общими признаками подсемейства Rosoideae являются постоянное присутствие прилистников и нераскрывающиеся односеменные плодики. Этим розовые хорошо отличаются от спирейных.