Консервация памятников архитектуры это

Консервация памятников архитектуры это

Статья 41. Консервация объекта культурного наследия

Комментарий к статье 41

Комментируемая статья направлена на регулирование вопросов, возникающих при проведении консервации объекта культурного наследия.

Консервация объекта культурного наследия является одним из видов работ по сохранению объекта культурного наследия и предполагает проведение комплекса различных мероприятий, направленных на сохранение объекта культурного наследия от дальнейшего разрушения, включающих научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы (см. п. 1 комментария к ст. 40), в том числе противоаварийные работы по защите объекта культурного наследия, которому угрожает быстрое разрушение.

Противоаварийные работы, будучи одним из видов работ по консервации объекта культурного наследия, состоят из мероприятий, обеспечивающих его физическую сохранность. Проведение противоаварийных мероприятий необходимо при аварийном состоянии конструкции или объекта культурного наследия в целом, характеризующемся повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения (п. 3.16 ГОСТ Р 55567-2013). Согласно письму Минкультуры России от 24 мая 2014 г. N-106-01-39/12-ГП «Разъяснение о ремонтных и противоаварийных работах» аварийным признается состояние, угрожающее физической сохранности памятника или отдельных его частей, при котором непрерывно идут процессы разрушения, видоизменения и потери материальных компонентов объекта культурного наследия, в том числе аварийное состояние несущих конструкций здания, при котором конструкции или их часть вследствие естественного износа и внешних воздействий имеют сверхнормативные деформации и повреждения, потеряли расчетную прочность и несущую способность. При этом без принятых мер по укреплению дальнейшая эксплуатация объекта культурного наследия должна быть незамедлительно прекращена из-за невозможности обеспечения безопасного пребывания в нем.

Техническое состояние памятника, в том числе его аварийное состояние, подтверждается на основании акта технического состояния (технического отчета о состоянии объекта культурного наследия). Акт составляется на основании визуального и (или) инженерно-технического обследования памятника и включает в себя описание состояния сохранности памятника и выявленные причины разрушения. При выявлении на этапе предварительных работ аварийного технического состояния объекта культурного наследия акт технического состояния служит основанием для разработки проекта первоочередных противоаварийных мероприятий.

Противоаварийные работы проводятся на объекте культурного наследия на основании проектной документации по проведению противоаварийных работ на объекте культурного наследия, разработанной в рамках раздела «Предварительные работы» научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия. В рамках неотложных мер по сохранению объекта культурного наследия необходимо проведение противоаварийных работ для предотвращения полной его утраты параллельно с продолжающейся разработкой научно-проектной документации, предусмотренной заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (см. решение Верховного суда Удмуртской Республики от 18 июля 2016 г. по делу N 12-184/2016).

При проведении консервации предполагается вывод объекта из эксплуатации с обеспечением укрепления и защиты всех основных элементов объекта, сохранности для дальнейшего использования по окончании срока консервации. Консервация осуществляется с целью предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия посредством укрепления и защиты конструктивных частей и декоративных элементов без изменения исторически сложившегося облика. Основным правилом ведения консервационных работ является обоснованность каждого вмешательства в современное состояние памятника.

Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в том числе и консервации, регламентирован ст. 45 настоящего Федерального закона (подробнее см. комментарий к указанной статье). В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2014 г. N 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 января 2015 г. стало обязательным требование об аттестации работников, выполняющих реставрационные и консервационные работы на объектах культурного наследия.

Объем и перечень противоаварийных и профилактических работ, проводимых в ходе консервации, определяются подрядчиком с участием заказчика и отражаются в задании на проведение противоаварийных (профилактических) работ.

КОНСЕРВАЦИЯ ПАМЯТНИКА

КОНСЕРВАЦИЯ ПАМЯТНИКА совокупность инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих длительное сохранение памятника архитектуры

(Болгарский язык; Български) — консервация на паметник

(Чешский язык; Čeština) — konzervace památky

(Немецкий язык; Deutsch) — Konservierung eines Denkmals

(Венгерский язык; Magyar) — műemlékkonzerválás

(Монгольский язык) — хөшөө дурсгалыг арчилж хамгаалах

(Польский язык; Polska) — konserwacja zabytków

(Румынский язык; Român) — conservare a monumentelor

(Сербско-хорватский язык; Српски језик; Hrvatski jezik) — konzervacija spomenika

(Испанский язык; Español) — conservación de monumentos

(Английский язык; English) — monument conservation

(Французский язык; Français) — conservation d’un monument

Смотреть что такое «КОНСЕРВАЦИЯ ПАМЯТНИКА» в других словарях:

консервация памятника — Совокупность инженерно технических мероприятий, обеспечивающих длительное сохранение памятника архитектуры [Терминологический словарь по строительству на 12 языках (ВНИИИС Госстроя СССР)] Тематики строительные и монтажные работы EN monument… … Справочник технического переводчика

Консервация (совокупность мер по сохранению) — Консервация (от лат. conservatio сохранение), совокупность мер, обеспечивающих на длительное время сохранение облика (первоначального или к моменту поступления на К.), механической прочности и химической инертности памятников истории и культуры,… … Большая советская энциклопедия

консервация — 3.6 консервация: Комплекс технических мероприятий, обеспечивающих временную противокоррозионную защиту на период изготовления, хранения и транспортирования металлов и изделий, с использованием консервационных масел и смазок. Источник: ГОСТ Р… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Консервация недвижимых памятников истории и культуры — а) Консервация комплекс мероприятий, предохраняющих памятник от дальнейшего разрушения и обеспечивающих укрепление и защиту конструктивных частей и декоративных элементов без изменений исторически сложившегося облика памятника. Одним из видов… … Официальная терминология

консервация — От лат. conservation – сохранение, сбережение памятника, музейного экспоната в дошедшем до нас виде с позднейшими историческими напластованиями. Консервация оставляет неприкосновенной его подлинность и не грозит уничтожением каких либо его… … Словарь живописи и реставрации

Консервация — I Консервация (от лат. conservatio сохранение) совокупность мер, обеспечивающих на длительное время сохранение облика (первоначального или к моменту поступления на К.), механической прочности и химической инертности памятников истории и… … Большая советская энциклопедия

Костёнки — Для улучшения этой статьи желательно?: Викифицировать статью. Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное … Википедия

Большая синагога (Влодава) — У этого термина существуют и другие значения, см. Большая синагога. Достопримечательность Большая синагога … Википедия

Монастырь Баньска — Бањска … Википедия

ЕВХАИТСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ — Икона Божией Матери «Взыграние Младенца» (Евхаитская). До 1345 г. (мон рь Хиландар на Афоне) Икона Божией Матери «Взыграние Младенца» (Евхаитская). До 1345 г. (мон рь Хиландар на Афоне) [Серрская, Сересская, царя Стефана Душана], чудотворный… … Православная энциклопедия

Консервация (архитектура)

Консервация руин — комплекс мер, направленный на стабилизацию физического состояния руин и сохранение остатков сооружений, дошедших до наших дней в уже разрушенном виде и в таком виде воспринятых как памятники. Консервация руин предусматривает очистку предметов от загрязнений, общее укрепление и укрепление слоев (если они есть), стабилизацию, формирование защитной поверхности, обеспечение сохранности в конкретных условиях бытования, а также долговременную защиту от воздействия влаги, перепадов температуры, света, механических повреждений и тому подобного.

Консервация руин является одной из самых специфических сфер реставрационной деятельности, так как руинированные объекты культурного наследия доходят до наших дней во фрагментарном состоянии и малой сохранности. Поэтому руины, как никакие другие памятники, наиболее подвержены разрушению. Разрушение, как долгосрочное явление, прогрессирует незаметно, медленно, но непрерывно, что приводит к крупным обвалам. Для предотвращения разрушения, объект максимально защищают от природных и погодных факторов, как ветер, мороз, солнце, воздействие растений и животных. В целом признается важным при проведении работ сохранить облик памятника, его отличительные особенности.

Четкого разделения, какие меры считать консервацией, а какие уже реставрацией (то есть процессом активного вмешательства), до сих пор не сложилось. К задачам консервации относят и формирование параметров режима и системы хранения (т. е. условий содержания и эксплуатации памятника).

Содержание

Методы консервации руин

К сегодняшнему дню сформировались следующие методы консервации руин [2] :

Основные приемы консервации руин

Основные приемы консервации руин [1] :

Основные разновидности

Регламентация

Специфика консервационных подходов

Очень часто решение об обеспечении надежной сохранности руин памятника архитектуры посредством тотальной консервации является трудно реализуемым. Решение о способе сохранения памятника зависит от экономической ситуации в стране и от наличия квалифицированных специалистов.

Также, подход к консервации и наиболее приемлемые методики сохранения руинированного памятника определяются в соответствии с климатическим поясом и типом климата территории, на которой находится объект. Таким образом, опыт консервационных практик будет различным для каждого региона Европы, Африки, Азии и так далее.

ТЕМА 11. РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ

Реставрация (лат. restauratio — восстановление) понимается как восстановление в первоначальном виде архитектурных произведений, пострадавших от времени или испорченных, искаженных последующими переделками. Таким образом, речь идет о восстановлении относительно сохранившихся памятников архитектуры, утративших элементы декора или отдельные элементы. Реставрацию не следует путать с новостроем — восстановлением полностью утраченного памятника.

Основная задача реставрации — сохранение памятников истории и культуры, позволяющее последующим поколениям осознать преемственность культуры, придающее смысл настоящему и вселяющее надежды на будущее. Реставрация зданий и сооружений исключительно сложный вид работ, требующий совместной деятельности различных специалистов, и в первую очередь архитекторов-реставраторов, инженеров и техников-строителей, а также археологов.

Среди архитектурных памятников мало зданий и сооружений, которые возводились в один прием. Большинство из них за долгие годы подверглись многочисленным переделкам, обросли пристройками и пр. Следовательно, перед началом реставрационных работ необходимо, основываясь на документах и снятых с натуры чертежах, точно определить время возведения и характер каждой части здания. Реставратор должен знать не только типологические характеристики сооружений отдельных исторических периодов, но и конструкции, т.е. стилевые и конструктивные черты, свойственные разным архитектурным школам. Таким образом, чтобы возвратить зданию первоначальный облик, нужно предварительно получить неоспоримые доказательства изменений, которым подверглось здание. Реставратор не имеет права изменить замысел мастера и, главное, не должен упустить при реставрации того, что было точно определено по оставшимся следам.

И если при ремонте и реконструкции здания мы можем использовать любые новые (более простые, дешевые или просто лучшие материалы), то это совершенно недопустимо при реставрации, когда жизненно важно сохранить старую кладку, использовать по возможности материалы, аналогичные тем, что применялись во время строительства памятника, и т.д. Поэтому, применяя новые материалы, мы должны придавать им такие же цвета, форму и структуру, как и у материалов, использовавшихся во время строительства.

Корректировка рабочего проекта реставрации ведется на протяжении всего периода работ, и окончание проекта совпадает с окончанием реставрации в натуре. Большие разрушения памятника архитектуры и невозвратимые утраты иногда исключают реконструкцию, а тем более полную реставрацию. Поэтому при инженерной реставрации таких памятников ограничиваются лишь необходимым укреплением уцелевших частей. Нельзя воспроизводить любой памятник культуры, если нет достоверных сведений о его первоначальном облике.

В процессе реставрации часто приходится укреплять сооружения, имеющие большие разрушения. При этом приходится в стены вводить вспомогательные конструкции, для чего в стенах приходится пробивать проемы и гнезда, ослабляющие конструкции. Поэтому даже временные поддерживающие конструкции (расчалки, подкосы, стойки, поперечные балки и др.) следует вводить с обязательным предварительным напряжением. С помощью поддерживающих конструкций (временных или постоянных) можно вывести памятник из аварийного состояния. В числе этих мероприятий — укрепление ослабленных конструктивных элементов, увеличение несущей способности стен, фундаментов, а при необходимости и выпрямление сооружения.

По данным академика И.Э. Грабаря, монументальное каменное строительство на Руси началось в X веке. Вероятно, к этому периоду относятся и первые мероприятия по поддержанию зданий. Так, в 1185 г. после пожара был заново отстроен Успенский собор во Владимире. Так же поступали и во всех европейских странах. Как правило, в новую постройку включались уцелевшие элементы первоначального здания.

Во второй половине XV века в Италии были изданы указы о поддержании архитектурных памятников. Однако реставрации памятников архитектуры в современном понимании, т.е. возвращения им первоначального вида на основании научных изысканий, еще не существовало. Только с началом применения научного подхода к восстановлению из больших фрагментов (руин) памятников архитектуры археологами совместно с архитекторами и строителями были разработаны методы реставрации, позволявшие восстановить облик памятника архитектуры. Впервые такие методы были опробованы в 1810 — 1813 гг. при восстановлении храма Веспасиана на Римском форуме. При раскопках Помпеи этот метод получил самое широкое распространение.

Современное состояние строительной техники позволяет консервировать памятники архитектуры на века в основном без применения дополнительных закрепляющих элементов конструкции. Если же без использования укрепляющих элементов невозможно обеспечить сохранность памятника, то они должны быть спрятаны в стены. Мы не имеем права вносить изменения во внешний облик, но должны обеспечить такое усиление, которое требуется для сохранения здания.

Применяемые в настоящее время строительные материалы и изделия имеют совершенно иные прочностные показатели, габариты, форму и цвет, чем в предшествующие эпохи. Поэтому необходимо избегать произвольного и слишком энергичного вмешательства в судьбу памятника архитектуры.

В каменных сооружениях наибольшему разрушению подвергаются внешние плоскости кирпичных стен на высоту до 2м от поверхности земли. На этой высоте стены, как правило, имеют наибольшую влажность. Глубина разрушения кладки зависит от климатических условий, а также от качества и своевременности реставрационных работ.

Рассмотрим основные виды восстановительных реставрационных работ.

Консервация. Основной целью консервации является сохранение архитектурного здания или сооружения в дошедшем до нашего времени виде с позднейшими историческими напластованиями. Консервация сооружения оставляет неприкосновенной его подлинность и не грозит уничтожением каких-либо элементов, ценность которых пока еще не ясна, но может быть выявлена в будущем. Основные этапы консервации: расчистка, укрепление конструкций и материалов сооружения, укрытие его от разрушающих воздействий. Консервация может быть постоянной и временной. В последнем случае — это предварительная работа перед проведением радикальной реставрации.

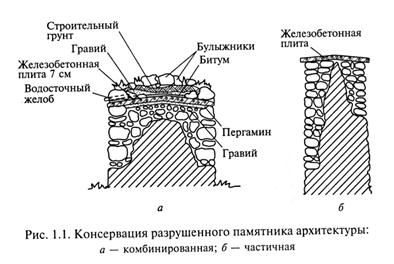

В районах с суровыми климатическими условиями консервация стен сооружения, как правило, осложняется. Обычно требуется устройство защитных покрытий по периметру разрушенных стен (рис. 1.1).

Фрагментарная реставрация может быть охарактеризована как частичное расширение консервационного метода, ставящее своей целью более полное выявление скрытых особенностей его архитектуры, конструкций. Она может сводиться только к раскрытию одного фрагмента, например, к освобождению его от искажающих наслоений. К такого рода реставрации относится удаление поздних, не представляющих ценности обновлений, позволяющее восстановить целостную композицию здания или интерьера и выявить скрытые части архитектурно-художественного убранства. Реставрация использует материалы, близкие по свойствам к первоначальным, хотя для исправления мелких повреждений, соединения и укрепления материалов и конструкций широко применяют современные клеи, пропитки, крепежные элементы и т.п.

Целостная реставрация ставит своей целью максимально полное раскрытие древних особенностей сооружения. Работы в этом случае носят наиболее сложный характер, включая в себя элементы консервации, фрагментарной реставрации, а также и воссоздание утраченных частей.

Воссоздание своей целью ставит полное восстановление разрушенного сооружения. Оно допустимо при наличии архивных архитектурных проектных решений, а также решений с привлечением научно-обоснованных аналогий, близких по стилистическим признакам. Этот вид реставрации особенно широко стал использоваться в послевоенном Ленинграде, где в годы Великой Отечественной войны (1941—1945) фашистской Германией целенаправленно были уничтожены уникальные памятники мирового значения.

Реконструкция — коренное переустройство, переделка, направленная на устранение морального и физического износа здания в целом или отдельных конструктивных элементов и систем. При реконструкции выполняют частичную или полную перепланировку помещений, повышают уровень инженерного благоустройства, в ряде случаев изменяют назначение здания. Составной частью реконструкции является модернизация — приведение в соответствие с современными требованиями эксплуатационных качеств и инженерного оборудования здания. Мероприятия по модернизации направлены на снижение морального износа здания.

Реставрационный ремонт — комплекс строительно-технологических мероприятий по устранению физического износа и восстановлению декоративно-художественного облика сооружения. В практике непрофессионального строительного производства возникли вульгарные названия «косметический ремонт», «евроремонт», что совершенно неприменимо в реставрационных работах. Снижение внимания к реставрационным ремонтам наносит памятникам архитектуры невосполнимый ущерб. При каждом ремонте, особенно если нет должного контроля, неизбежны элементы модернизации, реконструкции, а часто просто искажения по вкусу исполнителя. На практике разные виды реставрационно-восстановительных работ взаимосвязаны, и задача специалистов сводится к нахождению и обоснованию границ их допустимости.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Лекция 37. Реставрация и консервация

Музейных предметов

Основное содержание ключевых терминов: консервация, реставрация, реконструкция, поновление, фальсификация. Задачами консервации и реставрации в музее являются: продление жизни музейного предмета и подготовка к экспонированию. Консервация – основа возможности длительного хранения музейных предметов; создание определенного режима хранения, приостанавливающего процессы их естественного старения, а также путем активного пресечения разрушительных процессов с последующим укреплением предметов. Задачами консервации являются: создание условий для продления существования музейного предмета, стабилизации его состояния, защита от воздействия внешних факторов; обеспечение сохранности в условиях музейного бытования. Согласно рекомендациям проводящих консервацию реставраторов улучшаются условия режима хранения музейных предметов, решаются вопросы их экспонирования, создаются условия их старения. При проведении консервации выполняются следующие правила: создание наиболее благоприятных условий существования предметов; устранение причин, препятствующих сохранению музейного предмета; материалы консервации должны быть легко отличимы от подлинной части; жесткая фиксация (документальная) проведенного вмешательства.

Реконструкция – воссоздание на основе научных данных несохранившихся или частично сохранившихся видоизмененных объектов: сооружений, исторической обстановки, интерьеров, музейных предметов. Реконструкцию выполняют в виде рисунка, чертежа, модели. Она может стать основой для реставрационных действий, т. е. являться частью единого реставрационно-консервационного процесса. Но реконструкция может базироваться как на изначальном материале (при незначительном его наличии), так и на его отсутствии при точном представлении прежнего состояния предмета, объекта.

Поновление – это один из методов восстановления памятника, включающий три основных раздела реставрации в современном понимании: укрепление, расчистка, восстановление. В русском Средневековье ценность иконописи заключалась в соблюдении канона изображения, т. е. задача восстановления/обновления заключалась в восстановлении утраченных качеств иконы: семантики иконы как «моленного образа»: образ-подобие, умные очи, геральдичность фигуры и т. п.

Фальсификация (от лат. – подделываю) – преднамеренное искажение, подделка подлинного предмета (одного или нескольких параметров подлинного предмета: материала, авторства, датировки и т. п.). Любая фальсификация преследует цель корысти при подделке вида или свойства предмета. Это уголовно-наказуемое деяние.

Эволюция термина реставрация в разные эпохи. Вопросы сохранения хрупких предметов деятельности человека, обладающего значимой семантической, художественной, культовой ценностью, подверженного неумолимому воздействию времени через необратимые процессы старения, войн и стихийных бедствий ставились человечеством с незапамятных времен. Чем выше был уровень развития цивилизации, тем с большим упорством, старанием, умением стремились люди сохранить свои культовые и духовные ценности. Основы, характер, приемы реставрации архитектуры, скульптуры, графики, масляной и темперной живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, археологических древностей. Вся история реставрации – это движение от художественно-прикладного починительства к комплексной методике реставрационно-консервационных работ. Практически с эпохи Античности отреставрировать памятник значило приспособить его для новой функции, удовлетворить канонам вкуса соответствующей эпохи, т. е. переделкой оригинала, улучшением первоначального памятника без соблюдения стиля автора.

Отношение к памятникам прошлого и своего времени в Античном мире, в Византии, Средневековой Европе, на Руси.

Возникновение реставрационного рода деятельности можно заметить уже в глубокой древности, когда памятники прошлого служили целям укрепления величия и славы сохранявшего их правителя. В коллекции вавилонского царя Навуходоносора хранились произведения искусства, созданные за две тысячи лет до него для шумерского царя Шульги (рельефы, статуи ассирийских царей). Возможно, первые в истории человечества реставрационные работы были предприняты Александром Македонским: он повелел в Вавилоне восстановить ступенчатую башню Этеменанки. Все его войско участвовало в расчистке зиккурата от мусора. Формирование методик реставрационной деятельности общества можно проследить начиная с Античного мира. Римское коллекционирование привело не только к формированию художественного рынка, где продавались как подлинные произведения, так и подделки, копии работ прославленных мастеров. Эти копии во многом и сохранили для нас греческое и эллинское искусство. В эту эпоху разрабатываются методы консервации памятников от воздействия атмосферных воздействий. Проводились и реставрационные работы – деятельность афинского скульптора Эвандра в I в. до н. э. Сохранились косвенные свидетельства того, что реставрационные работы проводились на пинаках (вырезали штукатурку с росписями и помещали в деревянные рамы). Реставрация предметов декоративно-прикладного была затруднена из-за отсутствия информации о связующих материалах. Использовался метод частичного включения ценных материалов (камей, инталий) в другие изделия. Известны случаи реставрации икон в Византии. В «Церковной истории» Феодора Чтеца (VI в.) упоминается об изъятии из храма под предлогом исправления иконы, пострадавшей от сырости, «приключившейся от вод»[3]. В числе достоверных фактов реставрации икон на Руси называют «возобновление» Владимирской Богоматери в середине XIII в., которая пострадала после разграбления Успенского собора: был снят драгоценный убор, повреждена живопись. Эта икона, наиболее чтимая в русской истории, поновлялась неоднократно. В рукописях Феофилата (X–XI вв.) и Дионисия Фурноагиафиота (XVII в.) предлагаются советы по очистке-раскрытии и поновлению икон. Многие исследователи считают, что история развития научной реставрации начинается в эпоху итальянского Возрождения. Считается, что в это время прекратился период уничтожения памятников Античности как памятников языческой культуры, формируется новый интерес к коллекционированию редких произведений. Эта концепция была выдвинута А. Риглем. Но в данный период продолжалось «поновление», т. е. переделка уникальных античных статуй, фресок, камей в христианские реликвии. IV Миланский собор предписывал епископам обновлять божественные изображения, а поврежденные – сжигать. Эта традиция наблюдается вплоть до XVIII в. В Европе «починение» произведений искусства находилось в руках художников. В случае порчи картины, фрески, статуи привлекались известные живописцы и скульпторы. Иногда реставраторы даже ставили свои подписи на обновленных шедеврах. В 1530 г. Ф. Приматиччо «вымыл и очистил» 4 картины Рафаэля; в 1550 г. новые детали авторства Л. Блонделя появились на работах Ян Ван Эйка. В таких реставрационных работах принимали участие Франц Хальс, Карло Дольчи, Бенеццо Гоццоли. Только в концу XVII в. «починительство» как приспособление старинного произведения к современной эпохе начинает уступать понятию реставрация, связанному с сохранением памятника как историко-художественного произведения. Определенную роль в этом сыграли указы Густава-Адолфа и Карла X Шведского по поводу защиты памятников культуры. Взгляд художников-реставраторов сформулировал искусствовед, биограф Ф. Бальдинуччи «Знатоки полагали, что хорошую картину нельзя подправлять». В этот период разрабатывается и одна из начальных операций технической реставрации – дублирование (с точки зрения живописного произведения). Первое упоминание относится к 1660 и 1680 гг. (Амстердам). Дублированные картины упоминаются в королевской коллекции Франции в 1698 г. Но только XVIII в. занимает избранное место в истории реставрации: реставрация становится технической проблемой. Техника дублирования не только широко применяется, но приводит к появлению рецептурных справочников для проведения реставрационных работ.

Основные направления в области реставрации в XIX – XX вв. Основные направления работ в области реставрации определены в XVIII в. Кроме техники дублирования, разрабатывается более сложная и опасная операция: «перенос» живописи с одной основы на другую. Среди изобретателей упоминают имена Алессандро Майелло, Антонио Контри, Риарио, Пико. Во второй половине XVIII в. эта техника распространилась по всей Европе. Меняется и отношение к реставрации художественной: вмешательство реставратора в авторскую живопись должно быть минимальным, т. е. допускались прописки по лицу картины, но с подделкой манеры автора, цветовой гаммы, т. е. «сохранением кисти» мастера. Начинаются поиски регенерирующих составов: возвращение краскам, материалам первоначальных свойств. Это приводило к уничтожению (порче огромного количества памятников). Работы реставраторов носили авторский характер, являлись секретными, что не способствовало развитию реставрационных приемов. Тем не менее в этот период можно точно определить, что использовались: связующие клейстеры (ржаная, пшеничная, картофельная мука, мед, патока, чесночный сок); метод дублирования (заклеивание лицевой стороны картины бумагой при помощи клейстера, выдерживание в сыром погребе; проклейка клейстером тыльной стороны авторского холста, приклейка дублировочного холста, укладка под пресс и сушка); метод паркетирования (закрепление деревянной основы картины рамой из ряда планок); перевод живописи на другую основу (как правило медь); очистка (промывка картин от потемневших лаков и загрязнений) и т. п. Вопрос о реставрации в XVIII в. ставится и по отношению к археологическим памятникам, в этот период скорее можно говорить о полуфальсификаторах, которые воссоздавали объект из разрозненных черепков, фрагментов, ловко маскируя швы. В 1753 г. была предпринята попытка реставрации римских папирусов при помощи закрепления свитков резиновыми нитями на горизонтальные планки, которые расправляли свиток, а резцами листы свитков разделялись между собой. Первый раскрытый свиток оказался трактатом о музыке. В начале XIX в. во Франции Виоле-де Дюк разрабатывает основные принципы систематической реставрации – программы по консервации национальных памятников Средневековья. Это архитектор, который предпринял попытки реставрации (реконструкции собора Парижской богоматери, многие исторические кварталы). Обязательный принцип архитектурной реставрации в этот период – добавление к памятнику элементов, которых никогда не было, но которые «украшали» памятник.

Началом реставрационной деятельности в России считается 1743 г. В Петербург по приглашению императрицы Елизаветы Петровны были приглашены Георг Христофор Грот и Лукас Конрад Пфандцельт (Фанцельдт). В их обязанности вменялось «смотрение за картинами», т. е. собирание и реставрация. Основную работу проводил Л. Пфандцельт. Первая его работа – перевод с дерева на медь картины Лукаса Кранаха «Христос и блудница». Первым русским художником, освоившим реставрацию станковой живописи, был Семен Федорович Щедрин (провел реставрацию 167 картин). Но становление русской реставрационной школы следует связывать с именем Андрея Филипповича Митрохина, мастера-экспериментатора, который не только разработал новые методики (новый связующий состав для укрепления основы с использованием осетрового клея, меда; новой методики дублирования и перевода живописи, дублировочных подрамников), но и создал реставрационную русскую школу. В XVIII–XIX вв. складываются и методики реставрации русской иконописи. Первоначально – это поновление при помощи яичной темперы, перелевкашение иконы, запись первоначальной живописи.

Наибольшую роль в становлении принципов реставрации сыграли Императорская Археологическая комиссия в Петербурге, комиссия по сохранению древних памятников при Московском археологическом обществе и Общество древнерусского искусства в Москве. Главной задачей организаций было изучение, реставрация и сохранение древних памятников. В 1889 г. по императорскому указу Археологическая комиссия получила исключительное право на раскопки и реставрацию в России. Большую активность в деле реставрации в России проявляла Академия художеств. Большая работа проводилась по прекращению церковной реставрации. В 1877 г. синод издает указ, запрещающий перестройку, ремонт и реставрацию церковной архитектуры, стенописей, икон без согласования с археологическим обществом. Основоположником теоретической концепции реставрации в России стал И. П. Сахаров: укрепление, стирание старой олифы, уничтожение приписок, восстановление утрат при сочетании двух методов: реконструкции и условного восстановления цвета и формы. Во второй половине XIX в. появляются частные реставрационные мастерские на базе традиционных промыслов Мстеры и Палеха. В начале XX в. здесь даже были открыты иконописные училища. В это же время начинают применять технико-технологические методики в реставрационной деятельности (химические лаборатории, фотофиксация, создание копий для музеев в провинциях и т. п.). Советское правительство одним из приоритетов определило сохранение художественных ценностей. В 1920-е гг. в Москве под руководством И. Э. Грабаря возникают Центральные реставрационно-художественные мастерские, создается Институт археологической технологии, появляется первая фотоаналитическая лаборатория, т. е. начинается централизация реставрационных работ, которые проводятся в стране.

Взгляды И. Э. Грабаря на цели и задачи реставрации. Значение реставрации, ее исторических форм И. Э. Грабарь в 1918 г. сформулировал следующим: «Памятник нельзя изучать пока он не раскрыт, пока не раскутан от множества пелен, накопившихся на нем веками и исказившими его первоначальный облик. Самый процесс раскрытия памятника и есть его единственно подлинное, ибо не академическое, не кабинетно-отвлеченное изучение». Главным принципом реставрации, который защищает И. Э. Грабарь, является – максимальное сохранение произведения, его подлинной живописи и минимальное вмешательство кисти художника-реставратора: «Каждый фрагмент той или иной эпохи должен быть бережно сохранен. Этим путем каждая эпоха точно определяется и документируется». Советский метод послойного раскрытия памятника с сохранением поздних вставок получил название метода фрагментирования, признан в Европе под названием «советский». И. Э. Грабарь понимал реставрацию как систему: соблюдение при реставрации «тождества материала»; обязательное исследование в области технологии материалов и их химического анализа, проведение опытов реконструкции с изучением техники. Реставрации слагается из двух основных моментов: раскрытия и восстановления.

Особенности реставрационных и консервационных мероприятий различных типов памятников истории и культуры: цели, задачи и проблемы приспособления. Реставрация и консервация – это этапы единого процесса. Процесс музейной консервации можно разделить на консервацию временную и собственно консервацию. Временная консервация предполагает принятие безотлагательных мер к предотвращению разрушения музейного предмета до проведения полной консервации и реставрации. Как правило, временная консервация проводится в рамках экспедиционных сборов, при археологических раскопках или сырьевых материалов естественно-научного профиля. Консервация музейных предметов предполагает сохранение предметов путем разработки определенного режима хранения, тормозящего процессы естественного старения, а также путем активного пресечения данных процессов с последующим укреплением предметов. Для предметов естественно-научного профиля и органического мира консервационные приемы как правило называют таксидермией (чучела, тушки, шкурки, мумии) при сохранении максимально возможного количества прижизненных морфологических признаков органического мира (размеров, формы, пропорций, окраски и т.п.).

Сегодня реставрация понимается как наука призванная прежде всего сохранить подлинность объекта (автор концепции реставратор К. Бойто). Современные реставраторы исходят из принципа, что консервационное вмешательство должно иметь свои пределы. Даже рентгенограмма предмета может помешать точности определения даты создания памятника. Все шире применяются фотограмметрия и аэрофотосъемка, новые методы зондирования, археометрия. Главным в мире современной реставрации является: тесное сотрудничество между учеными: искусствоведами, архитекторами, дизайнерами, реставраторами, химиками, физиками, техниками. Вторая половина XX в. стала вехой в разработке международного законодательства. Эти вопросы поднимались еще в 1899 и 1907 гг. в Гааге. Сегодня вопросы реставрации памятников истории и культуры курирует ЮНЕСКО.

Условия и правила хранения, экспонирования, транспортировки и реставрации музейных произведений. Реставратор несет персональную ответственность за состояние сохранности и непринятие своевременных необходимых мер по консервации и реставрации музейных предметов (наряду с хранителями), за низкое качество выполненных реставратором или под его руководством работ по упаковке и распаковке музейных предметов. Реставратор музея руководит упаковкой и распаковкой музейных предметов, направляемых на выставки, на реставрацию и т. д., а в случае необходимости наиболее ответственную часть таких работ выполняет лично, участвует в работе закупочной комиссии, определяя степень сохранности приобретаемых музейных предметов, и в необходимых случаях дает об этом письменное заключение, принимает участие в работе по комплектованию выставок вне музея (из экспонатов музея) и передвижных выставок, определяя допустимость перевозки экспонатов. Если реставратор считает транспортировку невозможной по причине плохого состояния музейного предмета, а дирекция музея принимает решение о его отправке, реставратор музея обязан в письменном виде изложить свои возражения директору для обсуждения на реставрационном совете. Реставратор оказывает помощь в работе комиссий, прибывших в музей для инспекторской проверки хранения, реставрации и консервации музейных предметов.

Дата добавления: 2016-04-06 ; просмотров: 12317 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ