Криптогенная фокальная эпилепсия во сне

Фокальная (парциальная) эпилепсия причины, симптомы, методы лечения и профилактики

Дата публикации: 21.03.2019

Дата проверки статьи: 02.12.2019

Фокальная эпилепсия — одна из форм эпилепсии, для которой характерно наличие ограниченного и чётко локализованного очага эпи-активности в коре головного мозга. Чаще носит вторичный характер, и возникает на фоне травм черепа, опухолей, нейроинфекций, ухудшения кровоснабжения тканей головного мозга. Клинические проявления зависят от места нахождения зоны эпилептогенного очага. Диагностику и лечение заболевания осуществляет эпилептолог, при отсутствии узкопрофильного специалиста обращаются к неврологу.

Содержание статьи

Симптомы

Главные и стабильные признаки фокальной эпилепсии — повторяющиеся болезненные припадки. Бывают вкусовые, тактильные, двигательные, вегетативные эпилептические припадки, с поведенческими расстройствами, нарушением восприятия действительности. Другие специфические симптомы обусловлены местом сосредоточения очага эпилептической активности в коре головного мозга.

Особенности симптомов в зависимости от локализации очаговой зоны поражения:

Причины

Возникновение фокальной эпилепсии у детей младшего возраста связано с поражением центральной нервной системы в период внутриутробного развития или во время родов. Это может быть внутричерепная родовая травма, недостаточное поступление кислорода к тканям и органам плода, асфиксия новорожденного, внутриутробные инфекции (краснуха, сифилис, корь).

Фокальная эпилепсия у взрослых и детей может быть спровоцирована целым рядом факторов, в числе которых:

Разновидности

В основе классификации фокальной эпилепсии лежит возможность выявить причины возникновения эпилептических приступов. Различают следующие формы:

По расположению эпилептогенного очага фокальная эпилепсия бывает:

Диагностика

Пациенты с подозрением на фокальную эпилепсию нуждаются в комплексном обследовании неврологом или эпилептологом. При первичном обращении врач со слов пациента или родственников определяет характер, частоту, продолжительность эпилептических приступов. Выявлению эпилептической активности способствует проведение электроэнцефалографии. При недостаточной информативности исследования назначают электроэнцефалографию в момент приступа или с провокационными пробами.

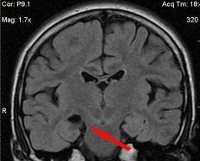

Визуализацию морфологических структурных изменений обеспечивает магнитно-резонансная томография головного мозга. Дополнительно специалист может назначить позитронно-эмиссионную томографию, однофотонную эмиссионную компьютерную томографию.

Фокальная эпилепсия

Фокальная эпилепсия считается одной из самых распространенных среди всех форм, типов и подтипов этого заболевания. Это заболевание характеризуется частыми и явными приступами-припадками. Чаще всего патология проявляется в детском возрасте, однако отличается постепенным исчезновением признаков по мере взросления человека.

Фокальная эпилепсия в международной классификации болезней имеет код по мкб 10 G40.

Прежде чем диагностировать патологию, следует обратить внимание на следующие моменты: возникают ли повторные припадки и развиваются ли спонтанные пароксизмы. Исключения составляют только рефлекторные эпизоды недомогания. Их классические примеры характерны для фотосенситивной формы, то есть когда яркий свет может спровоцировать недуг.

Что такое фокальная эпилепсия

Симптоматическая фокальная эпилепсия — одна из форм заболевания, приступы при которой объясняются присутствием в мозге явного и четкого очага пароксизмальной активности. Как правило, патология характеризуется вторичными проявлениями или развивается на фоне других серьезных заболеваний. Определяется простыми и сложными проявлениями припадков, по основным характеристикам которых можно определить очаг поражения.

Эпилепсия в фокальной форме объединяет любые виды припадков, формирование и проявление которых напрямую зависит от зоны электроактивности нейронов в церебральных структурах. Начинаясь с небольшого очага, эпилептическая активность в дальнейшем может распространяться, захватывая все большую площадь коры головного мозга, стимулируя при этом развитие вторично-генерализированных приступов.

Особенно опасна для пациента мультифокальная эпилепсия, обусловленная наличием сразу нескольких очагов поражения. Особенности патологии:

Причины и патогенез фокальной эпилепсии

Развитию ФЭ предшествуют следующие патологии:

К основным причинам заболевания стоит отнести приобретенные в результате негативного воздействия любого характера на головной мозг или обусловленные наследственными заболеваниями факторы.

Детская ФЭ в основном характеризуется проблемами пренатального периода или врожденными заболеваниями. В том и другом случае поражены определенные участки коры. В частности:

В некоторых случаях заболевание проявляется на фоне недоразвитости коры головного мозга обоих или одного полушария. Вероятность того, что патология может исчезнуть по мере роста и развития ребенка, очень высокая.

Функциональный генез приступов эпилепсии с фокальными приступами характеризуется несколькими зонами:

Классификация фокальной эпилепсии

Итак, фокальная эпилепсия и что это такое у взрослых и детей, как ее классифицируют? Параметров для определения термина в медицине существует множество. С точки зрения неврологии, существует три основные формы ФЭ:

Симптомы фокальной эпилепсии

Единый признак для всех видов патологии — фокальный приступ эпилепсии. Причем, припадки повторяются с разной степенью периодичности. Они бывают простые и сложные. В первом случае припадки происходят в моменты, когда человек находится в полном сознании, однако наблюдаются двигательные, сенсорные и соматические вегетативные симптомы. Сложные характеризуются помутнением сознания на разный период времени, причем случаются серьезные проявления психического характера, галлюцинации и т.д.

К слову сказать, сложные припадки могут начинаться, как простые, и усугубляться потерей сознания. Третий тип патологии незлокачественный, то есть он не приводит к глобальным нарушениям речи, памяти, двигательной активности в период ремиссии. В том случае, если у малыша или подростка наблюдается симптоматическая фокальная лобная эпилепсия, она может сопровождаться умственным, психическим развитием. Клиническая картина патологии напрямую зависит от очага расположения поражения и его размера:

Чаще всего имеется один очаг. Он является так называемой эпилептогенной зоной. При некоторых условиях, активность ею не ограничивается, а распространяется на ближайшие отделы, тем самым, вызывая характерные расстройства. В ряде ситуаций допускается развитие вторично-генерализованных пароксизмов.

Наследственное заболевание чаще всего сопровождается генерализованными пароксизмами, и имеет характерный возраст дебюта. В некоторых случаях, при достижении определенного возраста, эпизоды прекращаются. В такой ситуации прием противоэпилептических медикаментов завершается. С другой стороны, выявлены формы, при которых медикаментозная терапия является пожизненной.

Диагностика фокальной эпилепсии

Диагноз поставлен примерно 65 миллионам пациентов по всему миру. Начинает развиваться чаще всего в детском, подростковом или пожилом возрасте. У мужчин недуг диагностируется чаще, чем у женщин. Полностью вылечить невозможно, но можно контролировать ее течение при помощи лекарственных средств и различных методик.

Возникновение парциального пароксизма — серьезное проявление, требующее срочного врачебного вмешательства. В первую очередь доктор проведет визуальный осмотр и опрос пациента на предмет выявления видимых симптомов болезни. Из списка причин поражения нужно исключить:

Невролог должен выявить последовательность, время, частоту и силу приступов. Полученная информация позволяет с максимальной точностью определить место поражения.

Чтобы получить подтверждение диагноза, пациенту в первую очередь необходимо обратиться к специалисту — неврологу или эпилептологу. Больному назначают следующие диагностические исследования:

Предельно информативные данные получают в том случае, если электроды устанавливают под черепную коробку. Метод называется субдуральной кортикографией, но в связи со сложностью его проведения, мало используется в обычной врачебной практике.

Чтобы выявить количественные и качественные показатели морфологии изменений, применяют несколько основных исследовательских методов:

Лечение фокальной эпилепсии

ФЭ любой этиологии и сложности лечится под наблюдением врача-невролога или эпилептолога. В каждом из случаев назначается медикаментозное лечение, в обязательном порядке включающее прием препаратов-антикольвунсантов. При терапии симптоматической формы заболевания выясняется причина болезни, и именно ее лечат в первую очередь, попутно устраняя симптомы приступов и припадков.

У детей возрастом до 1 года заключается в правильной диагностике, выявлении причин возникновения заболевания, подборе специфических медикаментов, способных успокоить патологический очаг и снизить его возбудимость. Часто детям ставят диагноз эпилептический статус. Это означает частые приступы, следующие один за другим. Количество их может превышать 50 раз в сутки.

Медикаментозное лечение лучше всего помогает при затылочной и теменной форме болезни. В случае с височной через пару лет возникает устойчивость к приему медикаментов, и патология развивается с новой силой. Если у больного наблюдается подобная картина, это считается прямым показанием для дальнейшего хирургического вмешательства.

Оперативное вмешательство осуществляется врачами-нейрохирургами. Процедура направлена на устранение очага поражения — опухоли, кисты или участка головного мозга, пораженного болезнью. Однако во врачебной практике берутся за такие операции только в том случае, если очаг поражения хорошо локализован. Называется операция — фокальная резекция, при множественном или расширенном поражении показана расширенная резекция. Хирургическое вмешательство проводится только в том случае, если пройдены все лабораторные и аппаратные исследования, учтены строение и функциональность зон коры головного мозга на кортикографе.

Прогноз фокальной эпилепсии

Точный прогноз протекания и результатов ФЭ дать не может ни один врач. Все зависит от типа патологии и сложности ее течения. К примеру, идиопатический вариант отличается отсутствием нарушений когнитивных функций. Очень часто патология проходит самопроизвольно, поэтому предсказать итог практически невозможно.

Симптоматическая обусловлена влиянием на организм пациента очага патологии. Прогноз неблагоприятен при развитии опухолей, у детей эта форма влечет за собой задержку в психическом развитии. Как правило, без соответствующего лечения эта форма болезни прогрессирует крайне стремительно.

По оценкам специалистов, более чем в 70% случаев проявления болезни после оперативного вмешательства наблюдается резкое улучшение состояния пациента. В дальнейшем полное избавление от болезни отмечается в 30% прецедентов.

Височная эпилепсия

Височная эпилепсия — одна из форм эпилепсии, при которой очаг эпилептической активности локализуется в височной доли головного мозга. Височная эпилепсия характеризуется простыми и сложными парциальными эпи-приступами, а при дальнейшем развитии заболевания вторично-генерализованными припадками и психическими расстройствами. Установить диагноз «височная эпилепсия» позволяет сопоставление жалоб, данных неврологического статуса, ЭЭГ, полисомнографии, МРТ и ПЭТ головного мозга. Лечится височной эпилепсия путем моно- или политерапии противоэпилептическими препаратами. При их неэффективности применяются хирургические методики, заключающиеся в удалении клеток той области височной доли, где располагается эпилептогенный очаг.

МКБ-10

Общие сведения

Височная эпилепсия является наиболее часто встречающейся формой эпилепсии. Она занимает почти 25% случаев эпилепсии вообще и до 60% случаев симптоматической эпилепсии. Следует отметить, что клиническая картина височной эпилепсии не всегда свидетельствует о расположении эпилептогенного очага в височной доли мозга. Известны случаи, когда патологический разряд иррадиирует в височную долю из очага, локализующегося в других областях головного мозга.

Изучение височной эпилепсии было начато еще во времена Гиппократа. Однако до внедрения в неврологическую практику методов прижизненной визуализации головного мозга причины, по которым возникает височная эпилепсия, удавалось установить менее, чем в 1/3 случаев. С применением в неврологии МРТ этот показатель вырос до 62%, а при дополнительном проведении ПЭТ и стереотаксической биопсии головного мозга он достигает 100%.

Причины возникновения височной эпилепсии

Височная эпилепсия может быть спровоцирована целым рядом факторов, которые подразделяют на перинатальные, воздействующие в период внутриутробного развития и во время родов, и постнатальные. По некоторым данным примерно в 36% случаев височная эпилепсия так или иначе связана с перенесенным перинатальным поражением ЦНС: гипоксией плода, внутриутробной инфекцией (корь, краснуха, цитомегалия, сифилис и пр.), родовой травмой, асфиксией новорожденного, фокальной кортикальной дисплазией.

Височная эпилепсия при воздействии постнатальных этиологических факторов может развиться в результате перенесенной черепно-мозговой травмы, нейроинфекции (бруцеллеза, герпетической инфекции, нейросифилиса, клещевого энцефалита, гнойного менингита, японского комариного энцефалита, поствакцинального энцефаломиелита), геморрагического или ишемического инсульта. Ее причиной может стать туберозный склероз, опухоль (ангиома, астроцитома, глиома, гломусная опухоль и др.), внутримозговая гематома, абсцесс, аневризма сосудов головного мозга.

В половине случаев височная эпилепсия наблюдается на фоне медиального (мезиального) височного склероза. Однако до сих пор нет однозначного ответа на вопрос является ли медиальный височный склероз причиной височной эпилепсии или он развивается как ее следствие, особенно при большой длительности эпи-приступов.

Классификация височной эпилепсии

По локализации очага эпилептической активности в пределах височной доли височная эпилепсия классифицируется на 4 формы: амигдалярную, гиппокампальную, латеральную и оперкулярную (инсулярную). Для большего удобства в клинической практике используют деление височной эпилепсии на 2 группы: латеральную и медиобазальную (амигдалогиппокампальную).

Некоторыми авторами выделяется битемпоральная (двусторонняя) височная эпилепсия. С одной стороны, она может быть связана с одновременным поражением обеих височных долей, что чаще наблюдается при перинатальной этиологии височной эпилепсии. С другой стороны, «зеркальный» эпилептогенный очаг может сформироваться по мере развития заболевания.

Симптомы височной эпилепсии

В зависимости от этиологии височная эпилепсия дебютирует в различном возрастном диапазоне. Для пациентов, у которых височная эпилепсия сочетается с медиальным височным склерозом, характерен дебют заболевания с атипичных фебрильных судорог, появляющихся в детском возрасте (наиболее часто в период с 6 месяцев до 6 лет). Затем в течение 2-5 лет отмечается спонтанная ремиссия височной эпилепсии, после которой возникают психомоторные афебрильные приступы.

Виды эпилептических приступов, которыми характеризуется височная эпилепсия, включают: простые приступы, сложные парциальные (СПП) и вторично-генерализованные (ВГП) приступы. В половине случаев височная эпилепсия протекает со смешанным характером приступов.

Простые приступы отличаются сохранностью сознания и часто предшествуют СПП или ВГП в виде ауры. По их характеру можно судить о расположении очага височной эпилепсии. Моторные простые приступы проявляются в виде поворота головы и глаз в сторону локализации эпилептического очага, фиксированной установке кисти, реже — стопы. Сенсорные простые приступы могут возникать в виде вкусовых или обонятельных пароксизмов, слуховых и зрительных галлюцинаций, приступов системного головокружения.

Могут отмечаться приступы вестибулярной атаксии, которые часто сочетаются с иллюзией изменения окружающего пространства. В ряде случаев височная эпилепсия сопровождается кардиальными, эпигастральными и респираторными соматосенсорными пароксизмами. В таких случаях пациенты жалуются на ощущение сдавления или распирания в области сердца, боли в животе, тошноту, изжогу, чувство комка в горле, приступ удушья. Возможно появление аритмии, вегетативных реакций (озноб, гипергидроз, бледность, ощущение жара), чувства страха.

Простыми эпи-приступами с нарушением психической функции с явлениями дереализации и деперсонализации сопровождается чаще медиобазальная височная эпилепсия. Явления дереализации заключаются в состоянии «сна наяву», ощущении ускорения или замедления времени, восприятии привычной обстановки как «никогда не виденного» или новых событий как «ранее пережитого». Деперсонализация проявляется отождествлением пациентом себя с каким-либо вымышленным персонажем; чувством, что мысли пациента или его тело ему на самом деле не принадлежат.

Сложные парциальные приступы представляют собой выключение сознания с отсутствием реакции на внешние раздражители. При височной эпилепсии такие приступы могут протекать с остановкой двигательной активности (пациент как бы застывает на месте), без остановки и с медленным падением, которое не сопровождается судорогами. Как правило, СПП составляют основу клинической картины медиабазальной формы височной эпилепсии. Зачастую они сочетаются с различными автоматизмами — повторяющимися движениями, которые могут быть продолжением начатых до приступа действий или возникать de novo. Ороалиментарные автоматизмы проявляются причмокиваниями, сосанием, облизыванием, жеванием, глотанием и т. п. Мимические автоматизмы представляют собой различные гримасы, нахмуривание, насильственный смех, моргание. Височная эпилепсия может также сопровождаться автоматизмами жестов (поглаживание, почесывание, похлопывание, топтание на месте, оглядывание и пр.) и речевыми автоматизмами (шипение, всхлипывание, повторение отдельных звуков).

Вторично-генерализованные приступы возникают обычно при прогрессировании височной эпилепсии. Они протекают с потерей сознания и клонико-тоническими судорогами во всех мышечных группах. Вторично-генерализованные приступы не носят специфический характер. Однако предшествующие им простые или сложные парциальные приступы свидетельствуют в пользу того, что у пациента отмечается именно височная эпилепсия.

С течением времени височная эпилепсия приводит к психическим эмоционально-личностным и интеллектуально-мнестическим нарушениям. Пациенты, у которых имеется височная эпилепсия, отличаются медлительностью, чрезмерной обстоятельностью и вязкостью мышления; забывчивостью, снижением способности к обобщению; эмоциональной неустойчивостью и конфликтностью.

Во многих случаях височная эпилепсия сопровождается разнообразными нейроэндокринными нарушениями. У женщин наблюдается нарушение менструального цикла, поликистоз яичников, снижение фертильности; у мужчин — снижение либидо и нарушение эякуляции. Отдельные наблюдения указывают на случаи, когда височная эпилепсия сопровождалась развитием остеопороза, гипотиреоза, гиперпролактинемического гипогонадизма.

Диагностика височной эпилепсии

Следует отметить, что височная эпилепсия представляет определенные диагностические трудности как для рядовых неврологов, так и для эпилептологов. Ранняя диагностика височной эпилепсии у взрослых зачастую не удается, поскольку пациенты обращаются за медицинской помощью только при возникновении вторично-генерализованных приступов. Простые и сложные парциальные приступы остаются незаметными для пациентов или не расцениваются ими как повод для обращения к врачу. Более своевременная диагностика эпилепсии у детей связана с тем, что на врачебную консультацию их приводят родители, обеспокоенные приступами «отключения» сознания, особенностями поведения и автоматизмами, наблюдаемыми у ребенка.

Височная эпилепсия часто не сопровождается какими-либо изменениями в неврологическом статусе. Соответствующие неврологические симптомы отмечаются лишь в тех случаях, когда причиной эпилепсии является очаговое поражение височной доли (опухоль, инсульт, гематома и пр.). У детей возможна микроочаговая симптоматика: легкие нарушения координации, недостаточность VII и XII пар ЧМН, повышение сухожильных рефлексов. При длительном течении заболевания выявляются характерные мнестические и личностные расстройства.

Дополнительные диагностические трудности связаны с тем, что височная эпилепсия достаточно часто протекает без изменений на обычной электроэнцефалограмме (ЭЭГ). Выявлению эпилептической активности может способствовать проведение ЭЭГ во время сна, что осуществляется в ходе полисомнографии.

Установить причину, по которой возникла височная эпилепсия, во многих случаях помогает МРТ головного мозга. Наиболее частой находкой при ее проведении является медиальный височный склероз. С помощью МРТ также можно диагностировать кортикальные дисплазии, опухоли, сосудистые мальформации, кисты, атрофические изменения височной доли. ПЭТ головного мозга при височной эпилепсии обнаруживает снижение обмена веществ в височной доли, зачастую затрагивающее таламус и базальные ганглии.

Лечение височной эпилепсии

Основной задачей терапии является снижение частоты приступов и достижение ремиссии заболевания, т. е. полного отсутствия приступов. Лечение пациентов, у которых диагностирована височная эпилепсия, начинают с проведения монотерапии. Препаратом первого выбора при этом является карбамазепин, при его неэффективности назначают вальпроаты, гидантоины, барбитураты или препараты резерва (бензодиазепины, ламотриджин). Если височная эпилепсия не поддается лечению монотерапией, то переходят к политерапии различными сочетаниями препаратов.

В случаях, когда височная эпилепсия оказывается резистентной к проводимой противоэпилептической терапии, рассматривается возможность ее оперативного лечения. Наиболее часто нейрохирурги производят височную резекцию, реже — фокальную резекцию, селективную гиппокампотомию или амигдалотомию.

Прогноз височной эпилепсии

Течение височной эпилепсии и ее прогноз во многом зависят от ее этиологии. Медикаментозной ремиссии удается достичь лишь в 35% случаев. Зачастую консервативное лечение приводит только к некоторому урежению приступов. После хирургического лечения полное отсутствие приступов наблюдается в 30-50% случаев, а у 60-70% пациентов отмечается их значительное урежение. Однако операция может привести к развитию таких осложнений, как нарушения речи, гемипарез, алексия и мнестические расстройства.