Летний сон у животных

Летний сон у животных

Жизнь животных, общие черты их развития и приспособления к природе возбуждают живой интерес и имеют большое воспитательное и практическое значение.

Животные наших степей, как и других местностей, все еще продолжают играть огромную роль в жизни человека. Так, грызуны уничтожают тысячи тонн зерна и других продуктов; полезные мелкие птицы охраняют наши посевы и сады; рыбные богатства являются большим пищевым подспорьем.

Знать глубоко жизнь животных, охранять, на основе научных методов, полезных животных и руководить борьбой с вредными, может только специалист, посвятивший этому делу всю свою жизнь. Но понимание общих основных вопросов этого рода доступно каждому, и я надеюсь, что, наряду с другими подобными книгами, мои очерки помогут читателю более осмысленно представить себе родную природу донских степей.

Книга: Занимательная зоология

Летняя спячка

Тот факт, что причиной спячки служит не только холодная погода, — хорошо доказывается летней спячкой некоторых животных, например, сусликов.

Как только начинает выгорать степная растительность и летняя степь становится оголенно-серой, численность старых сусликов резко сокращается. Зверьки, бывшие весной очень многочисленными, куда-то исчезают и к началу июля на поверхности остаются одни молодые суслики, родившиеся весной этого года. Молодежь стягивается к зеленым западникам, где еще сохраняется сочная растительность, усиленно кормится здесь и жиреет, а в августе начинает также залегать по норам. Так происходит в юго-восточных и азиатских жарких сухих степях.

Было точно установлено, что старые животные укладываются на зимовку еще в разгаре лета, самцы — с начала июня, самки — несколько позже. Запоздание самок происходит в результате выведения потомства, что задерживает нагуливание жира. Эта летняя спячка переходит в зимнюю, и старые суслики непробудно спят в своих норах до начала марта, в течение восьми-девяти месяцев. Если принять, что суслик живет, в среднем, около трех лет, т. е. 36 месяцев, то только десять месяцев из своей жизни он проводит в активном состоянии.

Ученый Н. И. Калабухов изучал причины летней спячки у сусликов, содержа их в садках. Те суслики, которых кормили зерном, специально высушенным при высокой температуре, быстро залегли в летнюю спячку. Суслики, получавшие все время свежий сочный корм, в летнюю спячку так и не залегли. Следовательно, одной из главных причин летней спячки является недостаток влаги.

Суслики, как и многие пустынные животные, не пьют воды и получают необходимую влагу, только поедая зеленые растения. Поэтому при засыхании растительности, они принуждены залегать в спячку. Пустынная сухая степь, с ее немногими влажными западинами, может обеспечить сочным кормом только молодых сусликов. В менее сухих северных степях старые суслики в летнюю спячку не впадают.

В летнюю спячку залегают не только суслики, но ящерицы, змеи и другие мелкие животные, в особенности, в условиях тропического знойного климата. И всегда прежде всего оцепеневают старики-родители, а уже позже — молодое потомство.

Однако, далеко не у всех пустынно-степных животных летний недостаток влаги вызывает их спячку. При своем историческом эволюционном развитии животные различных видов двигались различными путями, в зависимости от особенностей естественного отбора в той или иной обстановке. Если одни из них так и не смогли обходиться без свободной воды, то другие выработали способность использовать каждую каплю влаги, находящуюся в пище, и даже изготовлять ее в собственном организме как продукт окисления и распада жиров и углеводов.

В самых знойных и безводных пустынях Средней Азии находится все же множество хищных, грызунов, пресмыкающихся, насекомых, бодрствующих все лето. Песчанки, полевки и мыши вообще не засыпают круглый год. Тушканчики укладываются по норам только на короткий период (ноябрь-февраль). Молодые поколения ящериц, змей и ряда насекомых продолжают быть деятельными до зимнего похолодания.

Каким же путем все эти животные утоляют жажду и получают влагу для поддержания нормального состава крови и других соков тела?

Прежде всего источником воды для травоядных служит растительность, в особенности ее сочные подземные части, клубни и луковицы. В некоторых пустынях количество луковичек тюльпанов достигает тысячи на один квадратный метр. Их усиленно раскапывают и поедают тушканчики и другие грызуны. В самый засушливый период многие насекомые извлекают влагу, пережевывая сухую растительную труху, в изобилии покрывающую землю. Труха эта очень гигроскопична. Ночью в пустыне резко понижается температура, а относительная влажность воздуха соответственно возрастает. Этого достаточно для того, чтобы растительный мусор слегка увлажнился. Насекомых поедают ящерицы, ящериц — змеи. Всеми ими, а также грызунами, питаются птицы. Грызунов и друг друга поедают хищники. Таким образом, влага из растений и даже из воздуха попадает, через промежуточные; организмы, в организмы высших животных.

Помимо этого, у пустынных животных имеется ряд приспособлений для наименьшего расходования драгоценной влаги, путем испарения. Многие из них лишены, кожных желез и правильной терморегуляции, многие удаляют продукты обмена и распада не в виде жидкости, а в форме полутвердых солей мочевой кислоты.

Наконец, все обитатели знойных пустынь в самые жаркие часы забираются в норы и укромные щели и хорошо используют короткие прохладные ночи. Таким образом, летняя спячка для большинства пустынно-степных животных не является обязательной для переживания летней засухи.

Зимний и летний сон животных

Зимний и летний сон животных

Многие виды пресмыкающихся впадают в состояние настоящего зимнего сна. В зависимости от продолжительности зимнего периода их сон может длиться от 6 до 8 месяцев. Наземные пресмыкающиеся зимуют на суше, а водные зарываются в ил водоемов. Некоторые виды пресмыкающихся зимуют поодиночке под опавшими листьями, пнями, корнями, в трещинах земли, норах, дуплах деревьев, другие собираются группами. В удобных для зимовки местах порой собираются сотни змей, главным образом гадюк. Случается, что к ним в убежище заползают и неядовитые змеи, даже ящерицы. Такие зимовки могут находиться в подземных норах-пещерах, образовавшихся от сгнивших корней больших деревьев или пней. Иногда змеи зимуют в покинутых строениях или каменных карьерах.

В зимний сон впадают и многие виды млекопитающих. Стимулами для сна и глубокой спячки (с понижением температуры тела и торможением всех жизненных процессов) могут быть для млекопитающих неблагоприятные кормовые и температурные условия. Зимний сон характерен главным образом для млекопитающих-вегетарианцев, т. е. для тех, которые питаются в основном зеленой растительной пищей или семенами. Зимует в спячке большое число и насекомоядных млекопитающих и таких, в рацион которых входят мелкие позвоночные. Хищные млекопитающие обычно не впадают в зимний сон, исключение составляют бурый медведь, барсук, енот и енотовидная собака.

Во время зимнего сна суслик находится в состоянии глубокого оцепенения и ничего не чувствует, даже если человек возьмет его в руки

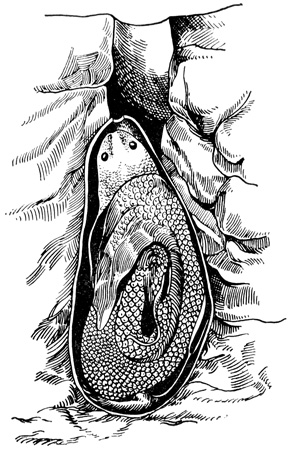

Протоптерус, который населяет пресные водоемы Центральной Африки и главные притоки Белого Нила, Конго и Замбии, бывает длиной до 2 м. В сухой период, когда водоемы, где обитают протоптерусы, высыхают, рыбы роют ямку в иле и располагаются на дне в специально расширенной для этого камере. Затем отделяют большое количество слизи, которая смешивается с глинистыми стенами камеры, в результате чего образуется нечто вроде кокона с дыхательным отверстием возле рта.

Другая двоякодышащая рыба, лепидосирен, обитает в прибрежных заболоченных местах бассейна Амазонки. В дождливый период она усиленно питается, накапливая жир на то время, когда оцепенеет, зарывшись в ил. Весь сухой период она находится в состоянии анабиоза, но одновременно дышит атмосферным воздухом. Если же водоем не пересыхает, она не впадает в сон. Здесь уместно вспомнить и еще одну рыбу, которая тоже спит летом. Это сравнительно маленький, длиной 18-26 см, вьюн, встречающийся в прибрежном заливе Дуная. При пересыхании водоема эта рыба зарывается в ил и находится в неподвижном состоянии до тех пор, пока в водоеме не появится снова вода. В это время вьюн дышит атмосферным воздухом, который поглощается им через рот. При недостатке растворенного в воде кислорода у вьюнов прекращается работа кишечника, стенки его покрываются густой сетью кровеносных сосудов, газовый обмен осуществляется за счет кишечника. Вьюн имеет и еще одну интересную особенность: он очень чувствителен к атмосферному давлению и при всяком изменении его становится неспокойным, выходит на поверхность воды. Живя в аквариуме, вьюн в таком состоянии часто выскакивает из воды.

В состояние летнего сна впадают и некоторые земноводные. Например, австралийская жаба подобно двоякодышащей рыбе в засуху прячется в круглой камере, которую устраивает в глине.

Африканская рыба протоптерус вырыла в тине норку и впала в состояние анабиоза в капсуле

* ( Суслики, сурки и тушканчики, впадающие в летний сон на территории СССР, осенью не пробуждаются. Их летняя спячка переходит в более глубокую зимнюю со значительным понижением температуры и торможением всех жизненных функций организма.)

Периодический сезонный сон животных

Периодический сезонный сон, или «спячка», животных является своеобразной дермой приспособления к неблагоприятным условиям среды. Изучением явления сезонной спячки занимались многие ученые в самых разных странах. В Советском Союзе исследования проводились Н. И. Калабуховым с сотрудниками, А. М. Никольским, С. Я. Арбузовым, А. Д. Слонимом и другими. В результате было получено много интересного относительно изменений в организме длительно спящих животных.

Сезонная спячка животных характеризуется прежде всего оцепенением, исчезновением активности. В странах с холодным и умеренным климатом чаще встречается зимняя спячка животных, в которую впадают многие беспозвоночные и позвоночные животные при наступлении холодного периода года. В тропических странах во время длительной засухи встречается летняя спячка, в которую впадают, например, рыбы, прячущиеся в иле на дне высыхающих водоемов. А. М. Никольским описана летняя спячка у степных черепах в Средней Азии — она наступала в период высыхания растительной пищи, которой питаются эти пресмыкающиеся. В глубоких норах под землей на протяжении нескольких месяцев, свернувшись в клубок, собираясь группами, спят змеи.

Своеобразно проводят зиму летучие мыши. Они зимуют в состоянии оцепенения большими группами от нескольких десятков до нескольких тысяч. В одной из подземных пещер под Берлином учеными было обнаружено около 5000 спящих зверьков. Любопытно, что эти рукокрылые испытывают своего рода «привязанность» к местам своих зимовок, возвращаясь в одни и те же пещеры спустя длительное время. Во время зимней спячки их можно встретить висящими вниз головой, зацепившись ногами за какие-нибудь выступы стен или потолка (так же, как и в летнее время во время дневного сна). И в таком виде они проводят около полугода!

В одиночку и целыми семьями располагаются на подземную зимовку в спящем состоянии хомяки, сурки, суслики, тарбаганы, бурундуки, длительность зимнего оцепенения которых в ряде высокогорных районов доходит до 7-8 месяцев! Некоторые из этих животных перед уходом на зимнюю спячку делают в норах заготовку продуктов, запасы которых иногда достигают солидных размеров. Например, в норах бурундука, расположенных вблизи от полей и лесов, были обнаружены запасы зерна, орехов, подсолнухов весом до 7—8 кг.

Даже такие крупные звери, как барсуки или бурые медведи, зиму проводят в состоянии сна, хотя их сон несколько отличается от зимней спячки других животных.

Можно было бы значительно увеличить число примеров сезонной спячки животных, однако для нас наибольший интерес представляет вопрос не о том, какие животные и как проводят эту спячку, а о том, что такое зимняя спячка. Является лй она сном в полном смысле слова или это какое-то другое явление?

По внешним признакам сезонная спячка животных, несомненно, напоминает обычный сон: оцепенение, неподвижность, отсутствие реакции на внешние раздражители. Однако сезонная спячка имеет свои особенности по сравнению с обычным сном. При обычном сне животных легко разбудить, большинство Из них просыпаются сами, например, при приближении человека. В состоянии зимней спячки животные находятся в значительно более глубоком оцепенении, их трудно вывести из этого состояния. Кроме того, во время зимней спячки почти все физиологические функции снижены намного значительнее, чем при обычном сне. Это и понятно, ведь организм должен вести очень «экономичный» образ жизни, чтобы дотянуть до благоприятных дней, когда наступит тепло, а главное, будет корм.

Многие зимне-спящие животные к концу лета накапливают большие запасы жира, который расходуется ©о время сна очень умеренно, чему способствует резкое снижение у животных температуры тела (на ощупь они кажутся совершенно холодными), сопровождающееся сильным урежением дыхания, сердечных сокращений и резкими изменениями обмена веществ. Замедление и снижение всех этих процессов во время зимней и летней спячки животных значительно более выражено, чем во время обычного сна. Достаточно сказать, например, что ритм сердца у таких животных, как сурки, может урежаться с 83—140 до 3—15 сокращений в минуту. У медведей нет таких резких изменений физиологических функций, поэтому зимой они легче просыпаются и их зимний сон отличается от зимней спячки других животных.

В чем же биологическая сущность зимней спячки и чем определяется ее периодичность? Из всего сказанного можно сделать вывод, что зимняя спячка животных, так же, как и летняя, представляет собою состояние, характеризующееся временным (но длительным) угнетением Жизненных процессов, что позволяет пережить неблагоприятный период (холодное или жаркое время года, отсутствие пищи или воды). Это угнетение жизненных процессов является значительно более глубоким и продолжительным, чем при обычном сне в период, активного существования тех же животных, и поэтому оно имеет свои характерные особенности. Тем не менее по внешнему проявлению сезонная спячка напоминает обычный сон.

Треть всей своей жизни люди проводят во сне, а некоторые животные — могут даже половину жизни проспать и больше. Но, продолжительность — это не единственный интересный факт о сне жителей нашей планеты. Итак, предлагаем вашему вниманию 25 интересных фактов из «ночной» жизни некоторых животных.

Эта птица просто феноменальная, ведь может спать во время полета. А как же она расслабляется? Все просто: под полетом имеется ввиду парирование на воздушных потоках. Получается очень искусно, раз можно даже уснуть.

Люди считают мистикой, что эти маленькие твари спят головой вниз. Но, никакой мистики тут нет — обычная физика и физиология. Дело в том, что летучая мышь не обладает достаточно сильными мышцами, как, например, птицы и не может размахивая крыльями оторваться от земли. Позиция «головой вниз», позволяет практически моментально начать полет, просто отпустив задние лапки и очутившись в свободном падении. Такая особенность делает летучую мыши непростой добычей для хищников.

Этим животным для хорошего сна важно максимально расслабиться. Это нужно для того, чтобы съеденное сырое мясо получило максимально комфортные условия для переваривания, а лев — время восполнения сил для новой охоты. Есть еще один момент: львы спят до 20 часов в сутки! Феноменально, не правда ли? Таким образом, этим животным укромное местечко для спокойного сна нужно как воздух. Если такового не предвидятся на суше из-за бродячих слонов или бегемотов, лев может запросто взобраться на дерево и дрыхнуть там.

Кратковременный сон — это то, что спасает этих длинношеих животных от переутомления. Многие считают, что жирафы не спят вообще, но это не правда. На самом деле они еще как спят — очень часто: каждый час по 10 минут. И даже могут ложиться для этого на землю!

Думаете переплюнуть львов по продолжительности сна не сможет никто? А вот и да! Самые сонливые животные на этой планете — коалы. И «нежатся в пеленках» они по 22 часа в сутки!

Хотя это и самые медленные и ленивые животные на Земле, спят они не так уж и много — каких-то 15 часов. Даже хорьки дольше!

Свой парень, ведь во сне очень часто имитирует охоту. Ну типа, как люди дергаются или разговаривают во сне, так и утконосы. Ну свои же парни, согласитесь!

Эти великаны сон организовывают как настоящие военные. Медленную фазу сна они проводят стоя, быструю — лежа. При этом, всегда ищут на что опереть свои бивни. В стаде всегда есть часовые, которые меняются спустя определенное время.

Это вообще уникальное существо, которое научилось спать одним глазом. Да, все верно: ученые доказали, что дельфины поочередно отправляют на отдых только одно из полушарий своего мозга. То есть, когда левое полушарие находится в состоянии медленного сна, другое бодрствует. Это невероятно и очень удобно, потому что так дельфин может постоянно находиться на плаву и быстро реагировать на внешние угрозы.

Легко обходится без фазы быстрого сна. Единственное условие — температура окружающей среды должна быть ниже 25 градусов по Цельсию. Если больше — медленный сон чередуется с быстрым.

Долгое время ученые считали, что эти насекомые не спят вообще, но, позже выяснилось, что спать они умеют и делают это около 250 раз на день. Сон муравья проходит в короткой фазе и длится не более минуты. Искусно, не так ли?

Как вид все они обладают очень чутким сном, постоянно моргают, «считывая» обстановку вокруг. Обонятельные рецепторы тоже работают во всю, поэтому подкрасться и поймать птицу за хвост скорее всего не получится. Не получится и с гусями, которые хотя и не обладают таким чутким сном, но зато научились ставить часовых.

Копируя «сонные» привычки гусей, у этих что-то пошло не так: когда кто-то один спит, все остальные — на страже его покоя. Абсурдно, но зато надежно.

Умеет на воде спать трема разными способами. Первый способ, это когда он лежит на животе, опустив голову в воду. Минус в том, что иногда приходится ее поднимать, чтобы глотнуть свежего воздуха. Второй способ проходит полностью под водой. Для этого нужно набрать полные легкие воздуха и опуститься на дно. Минус в том, что через каждые 5 минут нужно подниматься на верх, чтобы опять глотнуть кислородной смеси. Третий способ лишен минусов двух первых: тюлень раздувает горло, формируя что-то на подобие спасательного круга, который удерживает его тельце на воде, словно поплавок. Не известно только, насколько сильно можно в такой позиции расслабиться.

Обладают самым романтическим сном: перевернувшись на спину, берутся за лапки, чтобы волны случайно не разделили их.

Во время сна, на страже для активных действий оставляет две своих конечности. Они постоянно «кружатся» вокруг его тела, работая как индикатор любых изменений вокруг. Можно ли так по-настоящему расслабиться? Неизвестно, но ученные говорят, что сон у осьминога очень глубокий.

Найдены дубликаты

Альбатрос парирует на воздушных потоках? =)

Ключевой вопрос: А зачем вообще спать?

Вроде сон нужен для функционирования мозга.

Но скажите, где у муравья мозг? И как фиксировать его сон?

Дельфины молоци, мне бы так

Никак, все равно нашлись бы те кому не хватает времени. При том что некоторые и при нормальном сне все успевают) это уже от типа личности зависит

Как выжить в Цунами, согласно науке

Шаг 1. Знайте знаки

Эти геологические нарушения являются причиной того, что 85% всех цунами случаются в Тихом океане. В большинстве случаев землетрясение предшествует цунами. Так что, если вы находитесь недалеко от побережья и началось землетрясение, защититесь от него в первую очередь. Но как только тряска прекратится, как можно быстрее переместитесь на возвышенность.

Шаг 2. Держитесь подальше от пляжа

Ранним признаком надвигающегося цунами является отступление воды вдоль побережья. Оно отодвигается и обнажает морское дно.

Не ходите на пляж исследовать дно! Вы будите в безопасности только тогда, когда вода вернется в норму. Вместо этого идите в противоположном направлении. Постарайтесь отойти от океана на три с половиной км или на 30 метров над уровнем моря, чтобы обеспечить свою безопасность.

Шаг 3: Ищите возвышенность

Цунами распространяются быстро, и у вас может не хватить времени, уйти с зоны поражения. В этом случае ищите высокое здание с прочным бетонным фундаментом. Если вы нашли его, бегите внутрь и как можно быстрее доберитесь до крыши.

Шаг 4: Возьмитесь за что-нибудь и держитесь.

Если вы не можете добраться до здания вовремя, лучше всего ухватиться за что-нибудь и держаться. Хотя это может показаться не очень практичным, тем не менее.

Во время цунами 2004 года в Индийском океане, индонезийская женщина была наконец спасена после того, как держалась за пальму в течение 5 дней подряд. Хотя это не идеально, но если вы не можете вовремя подняться на более высокий уровень, вам нужно найти что-то, за что можно держаться.

По мере того как цунами перемещается вглубь суши, оно унесет с собой тонны мусора. Это может быть очень опасно, поскольку скопление обломков, движущихся с большой скоростью, становится смертельным препятствием для любого, кто попал в ловушку течения. Однако многие жертвы цунами были спасены, взобравшись на отдельные крыши или крепко держась за плавающие автомобили или другие крупные объекты.

Шаг 5: Это не конец, пока все не закончилось

Поэтому, даже когда вы думаете, что все кончено, оставайтесь в безопасности, пока об это не сообщат местные власти. Само собой разумеется, цунами ужасны. И когда 30-метровая волна несется на вас со скоростью 800 километров в час, вы будите, чувствовать себя довольно безнадежно. Но верьте науке, доверяйте эмпирическим исследованиям, и вы увидите, что выход есть всегда.

Танистрофей: Рептилия, что состоит почти из одной только шеи

А вы знали, что лохнесское чудовище умело ходить? А то, что оно умело летать? И, самое главное, всё это доказали учёные! Пока все здравомыслящие люди не упали под стол, оговоримся, речь не про крипто зоологическую чушь. Мы говорим о доисторическом нечто под названием танистрофей, которому учёные сначала приделали крылья, а потом 3 метровую шею!

Танистрофей — это отличная иллюстрация поговорки «ни рыба ни мясо» — слишком длинная шея, чтобы быть ящерицей, но слишком много ног для змеи. Это доисторическое лохнесское чудище даже к динозаврам не относится. Он — гордый представитель отдельного семейства пресмыкающихся с о-о-о-очень длинными шеями.

Так, а что там с крыльями? Что ж, познакомились с нашим длинношеим другом в далёких 1830-х годах. В те времена исследователи не очень могли в сравнительную анатомию, поэтому приняли позвонки шеи за. фаланги пальцев.

Так учёные придумали новый, никогда не существовавший вид летающих ящеров, — Tribelesodon longobardicus («Зуб с тремя остриями из Ломбардии»). В списке динозавров это чудо-юдо пробыло целый век. Разобраться что к чему удалось лишь в 1923 году. Только тогда танистрофею подрезали крылышки и вернули его законную шею на место.

Рептилоид представлял собой водное или полуводное животное, жившее 240-200 миллионов лет назад. Предпочитал долговязый рыбу, хотя молодёжь, похоже, баловалась насекомыми. Главная фишка глиста на ножках — его шея. При длине тушки в 5 метров, 3,5 приходилось на головодержатель, который, к слову, весил 70 кило — как всё остальное тело!

На вершине шеи располагалась небольшая голова с ртом, полным острых зубов. Их было так много, что они попросту не помещались в челюсти! Часть кусалок переместилось на нёбо, превращая пасть танистрофея в настоящую мясорубку!

Но главный вопрос: нафига ему была нужна такая шея — остаётся открытым. Сначала решили, что танистрофей, стоя на берегу, использовал её как удочку, закидывая хлебало в воду и рыбача им. Затем предположили, что он рассекал водные просторы, выхватывая рыбёх из труднодоступных мест. Обе версии имеют общий недостаток: шея по своей гибкости напоминала шеи современных жирафов — то есть не гнулась от слова совсем. Но в пользу последней теории говорят лапки танистрофея — они были прекрасно приспособлены для плаванья. Хотя и по суше наш друг пресмыкался неплохо.

Несмотря на то что животину нашли почти 200 лет назад, мы по-прежнему мало что о ней знаем. Она служит напоминанием всему человечеству — сколько нового бы ты не узнал, вопросы останутся всегда. Ладно уж, храни свои секретики, мистер танистрофей. Моя оценка сему чуду — 10/10.

Одно из старейших деревьев Британии сменило пол

И это абсолютно нормальное явление для природы. Такой процесс — реакция растения на стресс или окружающие изменения. О переходе стало известно, когда на многовековом тисе возрастом около трех тысяч «мужские» шишки внезапно сменились на «женские» красные ягоды.

Подобное уже случалось с тисом в Шотландии в 2015 году — на дереве мужского пола появились ягоды с семенами.

Удивительные факты о животных

Акулы охотятся с помощью солнца

Акулы меняют тактику своей охоты в зависимости от времени суток. По крайней мере, это характерно для рыб, живущих у берегов Южной Австралии. Группа исследователей, наблюдавших за поведением животных, выяснила интересный факт: утром и вечером акулы поворачиваются спиной к солнцу. Ихтиологи пришли к выводу, что такое поведение эффективно для охоты: во-первых, в этом случае акул меньше ослепляет солнечный свет и они могут лучше рассмотреть свою жертву, во-вторых – и сами хищники становятся менее заметными для своей добычи.

Сомы предпочитают мясо голубей

К такому странному для рыб лакомству пристрастились сомы, обитающие в реке Тарн, что на юге Франции. Для того чтобы поймать голубя, сомы тихо подплывают к нему, если надо – неспешно преследуют свою добычу, а затем хватают ничего не подозревающую птицу и безжалостно ее пожирают. Интересно, что, как выяснилось в ходе исследования, сомы, вероятно, не видят самих голубей, но чувствуют их движение по ряби на воде.

Сом пообедал голубем / ©Flickr

Самцы черных медведей – настоящие преследователи

Самки черных медведей способны атаковать человека, если решат, что он представляет угрозу их потомству. Но единственное, чего они хотят от вас – это чтобы вы поскорее покинули их территорию. Куда страшнее самцы этого вида животных, которые могут «наметить» человека своей жертвой, долго, упорно и почти бесшумно выслеживать его, а затем стремительно напасть и разорвать на клочки.

Черный медведь / ©Flickr

Пауки «нанимают» хищников себе в телохранители

Сами хищники, конечно, об этом не подозревают. Многие представители паучьего семейства ядовиты, но немногие обладают достаточно мощным укусом, поэтому им необходимо применять хитрость. Например, небольших пауков-скакунов Phintella piatensis, которые обитают в Юго-Восточной Азии, очень любят в качестве закуски многие хищники, скажем, муравьи-портные или пауки-плеваки. Последние даже устраивают «жилища» над домами пауков-скакунов, чтобы быть поближе к своему обеду. Впрочем, скакуны – ребята не промах и научились использовать врагов в качестве собственных телохранителей. Для этого пауки-скакуны обустраивают жилища над гнездами муравьев-портных, которые, в свою очередь, любят лакомиться не только ими самими, но и пауками-плеваками – врагами, по-видимому, более страшными для скакунов, чем муравьи. Несмотря на это страшное соседство, части пауков-скакунов удается выжить, поэтому традиция селиться рядом с хищниками передается от «отцов» к «сыновьям». Представьте себе, что люди, спасаясь, например, от медведей, селились бы поблизости со львами.

Летучие мыши-вампиры умеют бегать

Несмотря на то, что мыши-вампиры отлично летают, они, оказывается, еще и неплохие бегуны. Снизив скорость, животные падают на четыре лапы и скачут, достигая скорости 7 км/ч.

Летучая мышь-вампир / ©Flickr

Пчелы варят шершней заживо

Гигантский азиатский шершень / ©Flickr

Скворцы могут освоить грамматику

Скворцы обладают способностью к звукоподражанию. В связи с этим ученые решили выяснить, смогут ли эти птицы освоить сложные грамматические конструкции, присущие только человеческому языку. Ответ оказался положительным, правда, чтобы добиться этого от скворцов, придется запастись изрядным количеством терпения и времени. У исследователей ушло несколько месяцев на то, чтобы обучить птиц распознавать и схватывать грамматическую конструкцию в середине предложения. Пока скворцы, правда, не могут использовать заученные грамматические правила, чтобы ответить человеку, но это, по мнению ученых, лишь вопрос времени.

ТОП-6 фактов в кошках. ЧАСТЬ 5

В среднем кошки тратят две трети своей жизни на сон. Получается, что, например, девятилетний кот бодрствовал лишь три года своей жизни.

2. Все мы немного кошки

Оказывается, к нашему мозгу биологически ближе мозг кошки, нежели собаки. У нас с кошками за эмоции отвечают те же самые участки мозга.

Самая крупная в наши дни кошка — это лигр. Он может вырасти до 4 м., а вес может превышать 300 кг. Самый крупный ныне живущий лигр Геркулес весит 450 кг

4. Самая маленькая кошка

Самая маленькая современная дикая кошка — это черноногий кот. Самки составляют менее 50 см в длину и могут весить всего 1,2 кг

Британцы и австралийцы считают встречу с черным котом большой удачей, тогда как в Европе и Северной Америке это, наоборот, считается плохим знаком.

6. Кошка любит воду

Есть порода кошек, которая обожает воду. Это турецкий ван. Ее представители любят купаться из-за своей водонепроницаемой шерсти.

ЗЫ: Баянометр ругался на картинки.

Самая ядовитая в мире гусеница похожа на ель. Будьте бдительны, если увидите ползущую ёлку

Факты о пчеломатках

Уже прошло 17 сезонов как работаю с пчелами. Но некоторые вещи меня удивляют до сих пор. И сегодня о пчеломатках

Ваш личный пчеловод Элина Эллерт

Жаль что у человека укус за жопку не вызывает эрекцию, производители виагры тогда нервно курили бы в сторонке

Подводный мир

В Африке обнаружили новый вид поющих млекопитающих

В Африке обнаружили новый вид поющих млекопитающих.

Финские биологи отправились в экспедицию в Африку, чтобы открыть новый вид животных. И им удалось достигнуть своей цели.

В горах Таита, расположенных в Кении, они обнаружили представителей ранее неизвестной разновидности древесного дамана, сообщает ToDay News Uf.

По внешнему виду это животное напоминает крупную морскую свинку. Однако на самом деле эти млекопитающие — родственники слонов.

Зверьки ведут активный образ жизни в ночное время. Их среда обитания — кроны тропических деревьев.

Представители этого вида даманов издают необычные звуки: крики, частота которых превышает 100 децибел.

Они могут «петь» более 12 минут. Учёные считают, что с помощью разных звуков животные привлекают внимание самок.

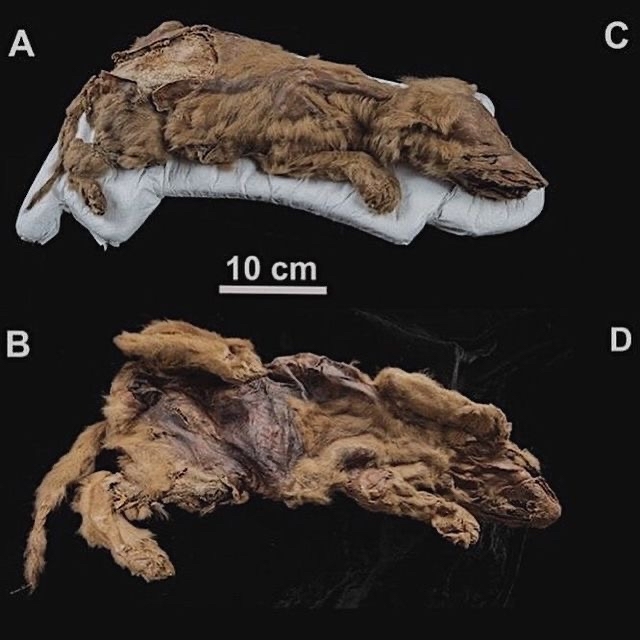

Мумия волчонка возрастом 57000 лет

Мумию волчонка возрастом 57000 лет обнаружили в канадской мерзлоте Юкона.

В вечной мерзлоте Юкона нашли замороженного щенка волка, которому 57000 лет. Шерсть, зубы и мягкие ткани волка целы, отсутствуют только глаза.

Сохраненный щенок помогает исследователям понять, как волки мигрировали через Европу, Азию и Северную Америку.

Хорошо сохранившийся волчонок был извлечен из вечной мерзлоты на территории Юкон в северной Канаде, что раскрывает новые подробности о том, как древние волки распространились по Северной Америке и Евразии.

Золотодобытчик на территории Канады Юкон нашел неожиданное сокровище. Взрывая стену из вечной мерзлоты из водомета, чтобы высвободить все сокровища, которые можно было найти внутри, мужчина увидел, как что-то тает изо льда. Это был не драгоценный минерал, а самая старая и самая полная мумия волка из когда-либо обнаруженных.

Местные жители из народа Тр’ондек Хвэч’ин дали волчонку имя Жур. По словам исследователей, это девочка. Она умерла в возрасте шести или семи недель.

Эксперты предположили, что мумия Жур — самая совершенная мумия волка, которую когда-либо находили. «У нее сохранилась почти вся кожа, большая часть меха и все мягкие ткани», — пояснила палеонтолог Джули Мичен.

Когда ей было всего семь недель, молодой серый волк принадлежал к популяции, которая впервые прибыла в регион Юкон, мигрировав из Сибири через Берингов мост.