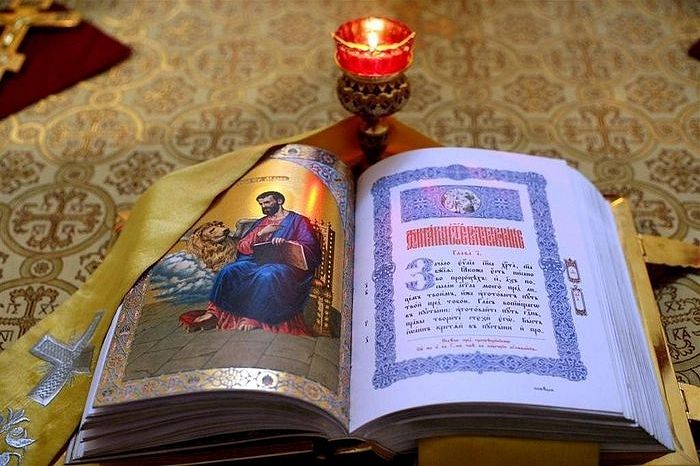

Новый завет в толковании свят

Священное Писание

Чтобы Откровение, данное Богом, было неизменным, точным и могло передаваться из поколения в поколение (из рода в род), Господь дал людям Священное Писание. Бог открывал Себя и Свою волю через пророков. Он же повелевал им записывать все, что Он возвещает представителям избранного народа: Теперь пойди, начертай это на доске у них, и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки (Ис 30, 8).

Важнейшая отличительная особенность библейских книг — историчность. Господь сообщал избранным людям спасительные истины на протяжении более тысячи лет в конкретных жизненных обстоятельствах. От богоявлений, свидетелем которых был патриарх Авраам, до откровений, данных последнему ветхозаветному пророку Малахии, прошло более пятнадцати веков. Среди тех, кого Господь избрал, чтобы они стали свидетелями Истины, были: мудрецы (Моисей), пастухи (Амос), цари (Давид, Соломон), воины (Иисус Навин), судьи (Самуил), священники (Иезекииль). При столь великом разнообразии личностных, исторических, географических, культурных, национальных и других обстоятельств и условий изумляет поразительное единство всех библейских священных текстов. Они полностью согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга. Все они органично вплетены в историческую ткань реальной исторической жизни. Целостный взгляд на историю библейских откровений со всей впечатляющей очевидностью открывает нам пути Божественного Промысла.

Чтение Библии следует начинать с Евангелия, потом обратиться к Деяниям апостолов и Посланиям. И только уразумев новозаветные книги следует приступать к Ветхому Завету. Тогда будет понятен смысл прообразов, предызображений и символов, заключающих в себе пророчества о пришествии в мир Спасителя, Его проповеди, искупительной смерти и воскресении.

Для того чтобы неискаженно воспринять слово Божие, необходимо обращаться к толкованиям творений святых отцов и православных исследователей, опирающихся на их наследие.

Богодухновенность Священного Писания

Священные книги принято называть богодухновенными. Из многих мест Библии видно, что эта главная особенность ее является результатом воздействия Духа Божиего на дух человеческий — на умы и сердца людей, избранных и освященных для особого служения. Вместе с тем Бог сохраняет и дает возможность проявиться индивидуальным человеческим особенностям. Изучая книги, написанные Моисеем, Иисусом Навином, Давидом, Соломоном, Исаией и другими пророками, легко увидеть свойства их личности, черты характера, особенности стиля. Их человеческое слово не исчезло, не растворилось в слове Божьем, а вполне определенно проявилось, придав индивидуальную окрашенность священным текстам.

При этом ни на йоту не умалилась Божественная истина: Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности (2 Тим 3, 16).

Кто написал Библию

Авторами ее были святые люди — пророки (Ветхий Завет) и апостолы (Новый Завет). Сам Господь избирал и призывал их. Современники знали, что это Божьи люди, и потому к их текстам относились как к слову Божиему.

Библейские книги не надо было собирать. Свитки эти хранились сначала в скинии, а затем в Иерусалимском храме. Священные манускрипты были также в синагогах (молитвенных домах евреев), о которых говорится в святом Евангелии.

Канон Священного Писания

Слово канон в переводе с греческого — правило, мера, образец. Так называли трость, которую в качестве мерила использовали строители. Применительно к Священному Писанию каноничный означает правильный, истинный. Следовательно, это книги, признанные Церковью как откровение Божье.

Как возник канон? Уже при жизни пророков верующие евреи признавали их Божьими вестниками. Книги их читали, переписывали и передавали из поколения в поколение. Последними богодухновенными мужами еврейского народа признаны Ездра, Неемия и Малахия. Они жили в середине V века до Р. Х. Их трудами был окончательно оформлен канон священных книг. Богодухновенные тексты были сведены в единый корпус и распределены по разделам: Закон, Пророки и Писания.

Это собрание священных книг Ветхого Завета было воспринято новозаветной Церковью. Состав канонических книг тот же, но они распределены не по трем, а по четырем отделам.

Закон (или законоположительные книги) содержал Божественные предписания и определял все стороны жизни избранного народа — религиозные, нравственные, правовые. Он точно определял отношения человека к Богу и между людьми. Целью законов было воспитание народа в благочестии и послушании Богу. Конечная цель — быть детоводителем ко Христу (см.: Гал 3, 24), то есть уберечь народ от искушений многобожия и языческих пороков и приготовить его к приходу Спасителя.

Исторические книги учат видеть пути Божественного Промысла, ведущего человечество ко спасению. Они показывают, как Господь решает судьбы не только отдельных народов, но и каждого человека. Через все библейские исторические книги как стержень проходит мысль о том, что благоденствие народа зависит от верности Закону Божьему. Отступление от Бога приводит к народным бедствиям. Путь избавления от них — покаяние и исправление жизни.

Учительные книги наставляют в вере и дают уроки духовной мудрости. Они говорят о Божественной любви и благодеяниях, о непреложности Его обетований. Они учат благодарению, страху Божьему, молитве, борьбе с грехом и покаянию. Учительные книги открывают смысл и конечную цель человеческой жизни — праведность и жизнь с Богом. Псалмопевец Давид обращается к Господу: полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек (Пс 15, 11).

Пророческие книги изъясняют значение Завета и закона для угождения Богу и исполнения заповедей. Пророки были вестниками воли Божией, хранителями истинного боговедения. Они возвещали Пришествие грядущего Спасителя мира и установление вечного Царствия Божиего. Пророческие книги являются духовным мостом между Ветхим и Новым Заветами. В ветхозаветных книгах пророчествами, символами и прообразами предсказаны важнейшие новозаветные события. «Новый Завет в Ветхом скрывается, Ветхий в Новом открывается», — говорит блаженный Августин.

Установленный Православной Церковью состав Священного Писания Ветхого Завета насчитывает пятьдесят книг: тридцать девять канонических и одиннадцать неканонических.

Неканонические книги написаны людьми благоговейными, но им не усвоено значение текстов, созданных непосредственно по наитию Духа Святого. Созданные духовно опытными людьми, они назидательны и назначены для нравоучительного чтения. По этой причине христианская Церковь с древности предназначала их для пользы своих чад. Об этом, например, говорит святитель Афанасий Великий (IV век) в 39-м праздничном послании. Перечислив канонические книги, он прибавляет: «Для большей точности присовокупляю, что кроме этих книг есть и другие, не внесенные в канон, которые, однако же, установлено отцами читать вновь приходящим и желающим наставляться словом благочестия, таковы: Премудрость Соломонова, Премудрость Сирахова, Есфирь, Иудифь, Товия» (Творения. М., 1994. Т. 3. С. 372).

Все канонические ветхозаветные книги были написаны на древнееврейском языке. Лишь некоторые разделы книг пророка Даниила и Ездры, написанных во время и после вавилонского плена, составлены на арамейском языке.

Все новозаветные священные книги (четыре Евангелия, Деяния святых апостолов, четырнадцать Посланий апостола Павла, семь соборных посланий) были написаны апостолами в течение I века по Р. Х. Последнее по времени — Откровение (Апокалипсис) апостола и евангелиста Иоанна Богослова (ок. 95–96). Наша уверенность в Божественном происхождении книг Нового Завета основана на словах Спасителя. В преддверии Своих крестных страданий Он сказал ученикам, что Отец Его пошлет Духа Святого, Который научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам (Ин 14, 26).

Христианские общины воспринимали как слово Божие не только Евангелие, но и Деяния святых апостолов, и Послания. На это есть прямые указания в текстах: я от Самого Господа принял то, что и вам передал (1 Кор 11, 23); сие говорим вам словом Господним (1 Фес 4, 15). Уже в апостольское время Церкви передавали друг другу адресованные им послания апостолов (см.: Кол 4, 16). Члены первенствующей Церкви хорошо знали священные новозаветные тексты. Из поколения в поколение священные книги благоговейно читались и бережно хранились.

Уже к середине II века все четыре наших канонических Евангелия были известны по всем Церквам и Священным Писанием признавались только они. Живший тогда христианский писатель по имени Татиан предпринял попытку соединить все четыре Евангелия в единое повествование (свой труд он так и назвал — «Диатессарон», то есть «Согласно четырем»). Однако Церковь предпочла пользоваться всеми четырьмя евангельскими текстами в том виде, как они были написаны апостолами и евангелистами. Священномученик Ириней Лионский (II век) писал: «Невозможно, чтобы Евангелий было числом больше или меньше, чем их есть. Ибо так как четыре стороны света, в котором мы живем, и четыре главных ветра, и так как Церковь рассеяна по всей земле, а столп и утверждение Церкви есть Евангелие и Дух жизни, то надлежит ей иметь четыре столпа, отовсюду веющих нетлением и оживляющих людей» (Против ересей. Кн. 3, гл. 11).

Новозаветные священные книги были написаны на греческом языке. Только евангелист Матфей, согласно свидетельству историка ранней Церкви Папия Иерапольского (ум. 160 по Р.Х.), записал слова своего Учителя Иисуса Христа на еврейском языке, потом его труд был переведен на греческий язык.

Священное Писание Ветхого и Нового Завета составило единую книгу — святую Библию, которая переведена на все языки и является самой читаемой книгой в мире.

Толкование Библии — для чего и как

Для чего нужно толковать Библию

Изучение Священного Писания является важной частью духовной жизни каждого верующего человека. Тексты Священных Книг мало просто читать, их нужно еще правильно понимать. Поэтому такое большое значение имеет толкование Библии. Многие духовные и исторические беды случились из-за того, что общество в целом и отдельные люди не изучали Библейскую историю либо же самонадеянно ее истолковывали.

Например, на основании искаженного толкования Библии образовались многие лжеучения. Многие ереси Православная Церковь смогла преодолеть усилиями Святых Отцов. Но некоторые крепко укоренились и приобрели большое количество последователей.

Православная Церковь в вопросах толкования сложных мест Священного Писания учит прислушиваться к мнению Святых Отцов и известных богословов, чей авторитет не вызывает сомнений, которые своей жизнью доказали право на доверие в таких сложных вопросах. Однако позиции толкователей Библии могут отличаться. В богословии существует специальный раздел, который занимается непосредственным толкованием текстов Библии. Он называется экзегетика (в переводе с греческого “толкование”, “изъяснение”).

Методы толкования Библии

Существуют несколько методов толкования Библии:

– буквальный (исторический). При таком подходе используется формальный исторический анализ повествования, без рассмотрения духовного смысла Священного Писания;

– аллегорический (символический, иносказательный). Применяется в том случае, когда прямое толкование неуместно или невозможно (притчи, предсказания). Например: слова Бога в 3 главе книги Бытия «Адам, где ты?» не означают, что Творец не смог разглядеть человека в саду, а предупреждение об опасности: «что с тобой происходит?»;

– прообразовательный (типологический). При таком методе толкование Библии (в частности, Ветхого Завета) основывается на восприятии ветхозаветной истории и пророчеств как длительном пути к пришествию Мессии (Иисуса Христа);

– нравственный (тропологический, этический). Базируется на нравственной проповеди и догматике, которые основываются на текстах Священного Писания. Примером тому служит Библия с объяснениями святителя Иоанна Златоуста, святителя Филарета Московского;

– мистический (духовный, анагогический). Например, военные поражения и порабощения народа Израиля истолковываются как следствие отпадения от Бога.

Как понимать пророчества

Хотя многие события, описанные в Библии, и подтверждены археологами и историками, сложные места Писания неуместно толковать буквально. Многие притчи и пророчества преподносились слушателю с “зашифрованным” смыслом.

Одно из таких пророчеств гласит: “И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту” (Бытие, глава 3, стих 15).

Эти кажущиеся непонятными слова были адресованы Богом сатане. Господь предрекает, что лукавому предстоит “воевать” с женщиной и ее семенем. Под семенем понимается рожденный Женой Ребенок.

Но возникает вопрос: почему именно с семенем женщины предстоит вражда, а не мужчины? Ведь в ветхозаветные времена род начинался от отца семейства. В истории был только один случай, когда на свет появился ребенок, который был зачат без мужчины. Его Отцом был Бог, а матерью – Дева Мария. Таким ребенком стал Иисус Христос – то семя, которое победит сатану.

Толкование слов, обращенных к сатане, “ты будешь жалить его в пяту” дает святитель Филарет Московский: пята – “есть низшая и ничтожнейшая часть состава человеческого”. Речь в повествовании идет о искушениях, телесной смерти, бедах и напастях – то, чем сможет соблазнить лукавый змий человека. Это первое пророчество о пришествии в мир Мессии – Иисуса Христа.

Ошибки при толковании Библии

Толкование Библии подразумевает многие ошибки. Одной из самых распространенных является “выдергивание” слов или отдельных фраз из контекста повествования, что приводит к искажению библейских событий.

В современном мире Библия самовольно и произвольно трактуется далекими от веры людьми для извращения смысла библейских текстов и критики христианства. Так, вырванные из контекста слова Иисуса Христа «кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:39), атеисты любят приводить в пример верующим людям. Тем самым указывая на то, что верующие должны буквально претерпевать побои от других людей. Но этой фразой Иисус Христос указывал на заповедь о том, что на всякое зло нужно отвечать добром. В другом месте повествования, когда слуга первосвященника ударил схваченного Спасителя, Иисус Христос отвечал ему: “если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?” (Ин 18:23).

Также буквально историческое толкование Библии неуместно: Священные тексты это в первую очередь Слово Божье, а лишь потом исторический документ.

При изучении Писания многие сложные тексты долгое время могут оставаться непонятными. Во-первых, это происходит из-за сложностей корректного перевода библейского текста. Во-вторых, а также по причине ментальных различий взглядов на жизнь и образа жизни еврейского народа того времени и современного общества.

Научный и религиозный подходы в чтении Библии

В толковании Библии важно придерживаться принципа “золотой середины”. Нельзя недооценивать научно-исторический подход и в тоже время переоценивать религиозный. Священное Писание изобилует образной, иносказательной речью. Например в Евангелие от Иоанна (Ин 10:7) Спаситель указывает на себя, говоря “я есть дверь” или “я есть виноградная лоза” (Ин 15.1). Очевидно, что это метафоры призванные выразить значение проповеди Христа для спасения человеческой души. Или библейский сюжет о 6 днях сотворения мира: с точки зрения научных исследований земная жизнь зародилась в течение более продолжительного времени. Религиозные толкователи отвечают, что 6 дней являются условным обозначением определенного временного периода.

Но можно впасть в другую крайность и предавать иносказательный окрас всем событиям. Тем более, что в библейских текстах очень тонка грань между реальными событиями и символическими. Поэтому важно уметь сопоставлять научный и религиозный подход в толковании Священного Писания. Существенную помощь в этом могут оказать тексты Святых Отцов, досконально изучавших Библию.

Толкование Нового Завета Святыми Отцами

Толкование Нового Завета является важнейшей составляющей вероучительных догматов. Неверно истолковав слова и поступки Иисуса Христа, существует большая вероятность впасть в заблуждение, ошибку. Поэтому в Православии большое внимание уделяется Священному Преданию. Святые Отцы сформулировали основные вероучительные положения, а также истолковали Священное Писание, не допустив распространение многих еретических учений.

“Усвой себе мысли и дух святых Отцов чтением их писаний. Святые Отцы достигли цели: спасения. И ты достигнешь этой цели по естественному ходу вещей. Как единомысленный и единодушный святым Отцам, ты спасешься. Писания святых Отцов все составлены по внушению или под влиянием Святого Духа. Чудное в них согласие, чудное помазание! Руководствующийся ими имеет, без всякого сомнения, руководителем Святого Духа” (святитель Игнатий Брянчанинов).

Ярким примером самовольных, зачастую ошибочных умозаключений служит Протестантизм. Приверженцы этого учения не признают Священного Предания. Толкование Нового Завета в частности и Библии в целом осуществляется каждым человеком отдельно. В результате чего протестанты разделены на тысячи церквей, вероучение которых может значительно отличаться друг от друга.

“Ничто так не оскорбляет Бога, как разделения в Церкви. Хотя бы мы совершили тысячу добрых дел, подвергнемся осуждению не меньше тех, которые терзали тело Его, если будем расторгать целость Церкви. Первое совершено было для пользы всего мира, хотя и не с тем намерением; а последнее не доставляет никому никакой пользы, напротив, составляет великий вред” (святитель Иоанн Златоуст).

Поэтому каждому православному христианину необходимо опираться на мнения Святых Отцов. В то же время следует научиться самостоятельно анализировать различные толкования.

Для упрощения изучения Священного Писания существуют издания Библии с комментариями, где сложные для понимания события и слова объясняются авторами. Например, Андрей Десницкий «Введение в библейскую экзегетику», книги Федора Козырева («Поединок Иакова», «Искушение и победа Святого Иова»), “Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета” Архиепископ Аверкий (Таушев), Андросова В.А. «Библия для всех», “Толковая Библия. Под редакцией А. П. Лопухина”.

Слово Божие всегда должно звучать в сердце

Зачем каждый день читать Евангелие? Чему может научить Ветхий Завет? Нужно ли искать в Апокалипсисе параллели с сегодняшним днем?Почему аскетическую литературу полезно читать людям семейным? О чтении Священного Писания и духовной литературы мы беседуем с Митрополитом Саратовским и Вольским Лонгином

— Чтение Евангелия является не просто неотъемлемой частью христианской жизни, но ее основой. Есть очень много хорошей духовной литературы. Но Евангелие — это первоисточник, это основа основ, слово Божие, которое должно постоянно звучать в человеческом сердце. Вот почему Священное Писание, и прежде всего Новый Завет, христианину нужно читать обязательно.

Традиция ежедневного чтения Евангелия очень древняя. Такое чтение может быть разным. Некоторые читают по одной главе в день, некоторые по зачалам — отрывкам, которые звучат в этот день за Божественной литургией, следуя тем самым за чтениями церковного года. Есть и такая распространенная практика (и я ее рекомендую): читать в день три главы Нового Завета — по одной главе Евангелия и по две из Апостола (книги Деяний и посланий апостольских). Если так читать, то и Евангелие, и апостольские чтения заканчиваются примерно в одно и то же время.

Кроме того, в личное молитвенное правило христианина обычно входит Псалтирь. Как ее читать — по кафизме в день или хотя бы по одной части кафизмы, по «Славе…» — это зависит от возможностей человека и от потребностей его сердца. На самом деле найти время на то, чтобы прочитать одну, две, даже три главы Священного Писания, не так трудно. Скажем, у меня это занимает до пятнадцати минут в день, и я с трудом представляю себе, чтобы человек не мог найти несколько минут для чтения.

Жизнь человека весь этот день должна проходить под знаком прочитанного. По слову преподобного Серафима Саровского, ум должен вращаться в словах Священного Писания. Если человек начнет день с чтения и потом в течение дня, независимо от его обязанностей и занятий, будет хотя бы вспоминать о том, что он прочитал (а еще лучше — стараться исполнить) — он получит большую духовную пользу. Как и всё доброе, этот навык приобретается со временем, нужно прилагать усилия.

— Владыка, а что такое духовная литература? Какие книги соответствуют этому понятию?

— Это понятие достаточно широкое. Конечно, в основе — книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Затем толкования на Писание — это литература, которая в доступной форме объясняет и дополняет его.

Есть огромный корпус аскетической монашеской литературы: это книги, в которых изложен духовный опыт людей, сумевших жить согласно Евангелию, в основном тех, кто признан Церковью святыми. Чтение таких книг помогает нам, хоть мы и не ведем столь же напряженную аскетическую жизнь, стать причастниками опыта святых, пользоваться его плодами. Еще, конечно же, сюда можно отнести жизнеописания подвижников, святых угодников Божиих.

В общем, это большой корпус книг, и он постоянно дополняется. В последние десятилетия появились замечательные духовные книги наших современников, ныне живущих или живших совсем недавно. Все эти книги говорят об одном: как жить человеку сегодня, в тех условиях, в которые он поставлен, но при этом исполнять заповеди Божии — так же, как их исполняли те, кто жил и сто, и тысячу, и почти две тысячи лет назад.

— Почему при чтении Священного Писания надо обязательно знакомиться с толкованиями святых отцов? Почему нельзя доверять исключительно самому себе?

— Собственно говоря, любую древнюю книгу невозможно понять без толкований. Любой текст может быть адекватно воспринят только в обширном контексте — в контексте своего времени, культуры, истории того народа, где он появился. С помощью толкований, объяснений читающий приобщается к реалиям этого текста. Это первое.

Второе: как правило, святоотеческие толкования созданы людьми, которые жили гораздо ближе к эпохе Христа и апостолов, чем мы с вами. Это объяснения людей, знавших такие подробности из земной жизни Спасителя, из истории Церкви, о которых мы сегодня можем даже не подозревать.

И потом, надо понимать: Священное Писание не упало с неба готовым, в привычном для нас виде. Оно родилось в Церкви — это книги, отобранные самой Церковью. Церковь едина в понимании их смысла, и это единство отражено в толкованиях святых отцов. Поэтому когда современный человек берет книгу и говорит: «Вот сейчас-то мы начнем все с чистого листа, поскольку мы люди умные, гораздо умнее тех, кто жил раньше, и найдем здесь то, чего никто не находил» — он действительно что-то находит, что называется, «от ветра головы своя». Но насколько это соответствует самому Священному Писанию? Как правило, или очень мало, или даже противоречит ему. Я не хочу сказать, что сегодняшнему человеку недостает глубины, но у него отсутствует знание реалий того времени, в которое текст был создан: исторических, политических событий, духовных движений. Поэтому, не учитывая толкований тех или иных книг Священного Писания, невозможно правильно их воспринять.

— Можно ли дома читать Новый Завет и Псалтирь в переводе на русский язык?

— Да, можно и нужно. Хорошо знакомиться и со славянским текстом, чтобы понимать его за богослужением. Но дома нужно читать на русском или на том языке, который является для человека родным. Священное Писание переведено сегодня на подавляющее большинство языков мира, и, конечно, надо читать на том языке, который тебе понятен и близок.

— Молиться надо перед началом любого дела. В молитвословах есть молитвы перед чтением Священного Писания — можно их прочитать, а можно своими словами попросить у Бога разумения и помощи, так же, как мы просим Его помощи в других делах.

Чтение Ветхого Завета сложнее, чем чтение Нового Завета. Это очень древние книги, и ситуации, которые в них описываются, происходили так давно, что многое мы не можем понять и принять — опять же без толкования. Но читать Ветхий Завет нужно, потому что Новый Завет происходит из Ветхого, эти две части Библии неразрывно связаны друг с другом.

Думаю, возможны разные способы чтения Ветхого Завета. Самый простой — читать от начала до конца, подряд. Кто-то делает это спокойно, а кто-то «застревает» в излишних подробностях древнего быта еврейского народа, например, описываемых в книгах Второзакония и Чисел. Если так, то можно их пропустить, потому что там действительно много того, что касается истории народа в большей степени, чем истории спасения человечества. Но желательно все-таки прочитать Ветхий Завет полностью.

Стоит ли его читать постоянно, ежедневно, так же, как Новый Завет, — это решать самому человеку. В Ветхом Завете тоже очень много назидательного и полезного. Такие книги, как Псалтирь, Притчи, книги Премудрости Соломона и Иисуса, сына Сирахова, целый ряд других — необыкновенно поучительны. Христиане первых веков, у которых еще не было той массы духовной литературы, которую мы имеем сегодня, вдохновлялись именно образами Ветхого Завета. Вспомним Великий канон преподобного Андрея Критского, который мы читаем во время Великого поста. Ветхий Завет был главным назидательным чтением христиан на протяжении многих столетий! Они видели в этих книгах самое главное, ведь сквозная линия, которая проходит через весь Ветхий Завет, — это взаимоотношения человеческой души и Бога. Там есть замечательные образцы, прекрасные примеры того, как нужно поступать человеку и как ни в коем случае нельзя.

Это глубокая и поучительная книга, в ней можно найти очень много смыслов. Жаль, что для современного человека Ветхий Завет постепенно «умолкает»: ему неинтересны, скажем, книга Премудрости Соломона или книги Маккавейские, где христианину можно почерпнуть много полезного.

― Владыка, следующий вопрос ― от нашего читателя: «Святитель Игнатий (Брянчанинов) писал: ″Каждый избери себе чтение отцов, соответствующее своему образу жизни″. Но ведь святоотеческая литература — это в основном монашеские книги. Можно ли и нужно ли их читать мирянам?».

— Эти слова святителя Игнатия имеют несколько иной смысл. Здесь он говорит об аскетической литературе и проводит различение между книгами, предназначенными для отшельников, безмолвников и для тех, кто жил в общежительных монастырях. Как правило, наставления второго рода имеют общий характер, то есть годятся для любого человека, в том числе и для живущего в миру. Прежде всего, это первые три тома известного «Добротолюбия» — большой хрестоматии святоотеческой литературы, где собраны творения таких авторов, как преподобные Антоний Великий, Иоанн Лествичник, Ефрем Сирин, авва Дорофей. Будучи монахами и описывая монашеский опыт, они тем не менее создали книги, которые важны для каждого христианина, потому что очень точно описывают те внутренние процессы, что происходят в любой человеческой душе.

Возьмем, к примеру, «Лествицу» преподобного Иоанна Лествичника. Каждая глава в ней — это целое сокровище. Если человек, живущий в миру, прочитает ее, он возьмет столько, сколько сможет понести. Или книга аввы Дорофея — необыкновенно легкая, прозрачная, говорящая об основополагающих вопросах человеческой жизни, движениях человеческого сердца. Я убежден, что ее нужно прочитать каждому человеку, приходящему в Церковь. Может быть, после Евангелия именно с нее и надо начинать знакомство с христианством ― с тем, что оно представляет собой не в теории, а на практике.

Ведь, собственно говоря, что такое семья? Это такое же общежитие, как в монастыре, только маленькое. Трудно жить в общежитии, где много людей, но еще труднее жить вдвоем-втроем, потому что люди при этом всегда находятся вместе. Даже в монашестве жизнь в скиту, где меньше насельников, считается более высокой ступенью, чем жизнь в большом монастыре. В массе людей можно спрятаться, выбирать себе тех, с кем ты будешь общаться, и уклоняться от тех, с кем общаться сложно, не хочется или не интересно… Поэтому монашеская литература даже семейному человеку может сказать много важных вещей о том, как нужно жить и как относиться к тем, с кем ты живешь, с кем видишься постоянно. Это очень полезное чтение.

— Следующий вопрос, думаю, очень важен для многих: «Уважаемый Владыка! Вы обладаете большим священническим и архиерейским опытом. Какую литературу можно посоветовать человеку, который хочет открыть для себя мир Православия? С каких авторов лучше начинать делать первые духовные шаги?»

— Собственно говоря, я только что на него ответил ― это авва Дорофей, преподобный Иоанн Лествичник. Есть замечательный русский духовный писатель — святитель Феофан Затворник. Прежде всего, хочу посоветовать его письма к разным людям, они много раз издавались в наше время. Это удивительные письма ― необыкновенно простые и в то же время очень глубокие. У него есть несколько книг для мирян, для тех, кто жил той же жизнью, что и мы сегодня. Одна из самых известных так и называется: «Что такое духовная жизнь и как на нее настроиться».

В последнее время появились книги новых очень интересных авторов: прежде всего, греческих подвижников XX века. Из них самым известным является старец Паисий Святогорец. Его книги я рекомендовал бы прочитать всем, желающим узнать, что такое христианство в целом ― начиная от самых глубоких понятий и заканчивая какими-то внешними проявлениями, о которых мы часто даже не задумываемся. У старца Паисия есть очень хорошее сравнение. Он говорит: «Вот ты идешь по горной тропе, а сзади тебя идет брат. Если ты христианин, то, отведя ветку дерева от своего лица, ты задержишься и будешь ее держать, пока тот, кто идет за тобой, не пройдет мимо. А если ты ее отпустил и она ударила идущего за тобой ― ты не христианин». Ведь мы живем и порой не замечаем каких-то самых элементарных вещей! А христианином нужно быть во всем, начиная от поступков самых незаметных и, казалось бы, малозначащих.

Румынское православное христианство очень интересно, очень глубоко. Там было и есть много настоящих подвижников, один из них — известный старец Клеопа (Илие). Мне приходилось с ним встречаться, в свое время я бывал у него в монастыре Сихастрия. Много поучений румынских подвижников есть сегодня на портале Православие.ru. То, что публикуется, очень интересно и свидетельствует об очень глубоком опыте духовной жизни, адекватном святоотеческому.

Много всего можно прочитать. Но видите ли, в чем дело ― все мы люди очень разные: и те, кто читает книги, и те, кто их написал. И здесь действует известный закон ― подобное притягивается подобным. Скажем, кому-то нравится святитель Игнатий (Брянчанинов) настолько, что затмевает собой всех других авторов. А у меня, например, такое отношение к святителю Феофану Затворнику, а святителя Игнатия я читаю более отстраненно. Это не значит, что кто-то из этих авторов лучше, правильнее, а кто-то нет. Есть такое святоотеческое понятие ― чувствилища души. И вот эти чувствилища у разных людей на разные вещи откликаются по-разному.

Поэтому сначала, как я уже сказал, надо читать Священное Писание. Обязательно познакомиться с Новым Заветом ― это главное, а потом начинать читать святоотеческую литературу. И дальше уже в том море литературы, которое существует, стараться выбирать то, что находит наибольший отклик в твоем сердце.

Еще очень важно вот что. Когда я был молодым, книг не было, духовную литературу никто не издавал. Что-то можно было найти только в спецхранах или в частных библиотеках. Поэтому тогда прочитать, допустим, того же святителя Игнатия или Феофана Затворника было просто счастьем. И каждая такая книга переворачивала человека, меняла все его мировосприятие. Сегодня книг достаточно, есть люди, которые очень много читают ― но при этом не меняются внутри. Духовная литература должна иметь некое воздействие на человека: он должен меняться от этого чтения, должен обязательно пытаться воплотить в своей жизни то, что он прочитал. А сейчас часто бывает так: да, он читал, он вроде бы «в курсе», но при этом прочитанное никак не соотносится с его жизнью. Такое чтение ― пустая трата времени.

— Новый Завет завершается книгой «Откровение святого Иоанна Богослова, или Апокалипсис». Это, пожалуй, самая сложная и таинственная книга Священного Писания. Нужно ли ее читать, ведь многое остается непонятным?

— Апокалипсис надо прочитать. Достаточно сделать это один раз. Обязательно параллельно с чтением или после него познакомиться с толкованием. Классическое толкование на Апокалипсис, признанное всей Церковью,— это толкование святителя Андрея Неокесарийского. Оно много раз издавалось, есть оно и в Интернете. Собственно говоря, надо прочитать Апокалипсис и оставить его, потому что в этой книге ― тайны будущего века, которые не могут быть сейчас полностью понятными. Нам надо помнить, что этот мир придет к своему концу, но как-то особо рефлексировать над этой книгой не стоит. Недаром Церковь не ввела Апокалипсис в череду богослужебного чтения. Это единственная книга Нового Завета, которую мы не читаем в храме.

— Нужно ли искать параллели между современными событиями и тем, что описано в Апокалипсисе? Сейчас многие пытаются это делать…

— Вы знаете, при желании параллели с Апокалипсисом можно найти абсолютно в каждом из минувших 2000 лет от Рождества Христова. Всегда были и есть какие-то неблагоприятные тенденции, которые в их развитии могут привести к концу человеческого общества. Но как сказано в Писании, ненаше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти (Деян. 1, 7), поэтому рассуждать об этом не полезно для человека. Надо просто помнить всегда, что наш личный Апокалипсис, то есть окончание нашей земной жизни, может наступить в любую минуту. Вот это надо знать, к этому нужно готовиться и ради этого исправлять свою жизнь.

— Интересный вопрос от нашего читателя: «Святитель Игнатий (Брянчанинов) в своих письмах неоднократно говорит, что духовная жизнь православного христианина должна быть чем проще, тем лучше. Как это понять?»

— Это говорили очень многие святые отцы, начиная с древних и заканчивая почти нашими современниками. Помните известное выражение преподобного Амвросия Оптинского: «Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного»? Имеется в виду, что сам человек должен быть проще. Это в первую очередь евангельское требование: да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого (Мф. 5, 37). Простота в хорошем смысле ― открытость, отсутствие самокопания, каких-то постоянных метаний ― должна быть присуща каждому христианину. Знаете, ведь есть люди, которые не могут ни на что решиться, от важного и вплоть до мелочей. Но с этим качеством в себе нужно бороться. Если есть необходимость что-то сказать или сделать — скажи и сделай. Будет какая-то реакция ― дальше поступай сообразно тому, что получил в ответ. Еще простота как отсутствие хитрости, лукавства, изворотливости. Не та простота, которая хуже воровства, но простота как открытость человека к Богу и окружающим людям ― вот это правильная и хорошая простота, которая заповедана каждому из нас. Именно о ней говорят святитель Игнатий и многие другие святые.

Газета «Православная вера» № 24-25 (524-525)