Образ сна в русских сказках

Исследовательская работа по литературе «Мотивы сна в русском фольклоре и литературных произведениях»

Сны в русском фольклоре…………………………………………………7-8

Мотив сна в литературных произведениях.

4.1. Пугающий сон Чарткова (Гоголь Н.В. Портрет»)…………………….9-10

4.2. Вещий сон Петра Гринева (Пушкин А.С. «Капитанская дочка»)…..11-13

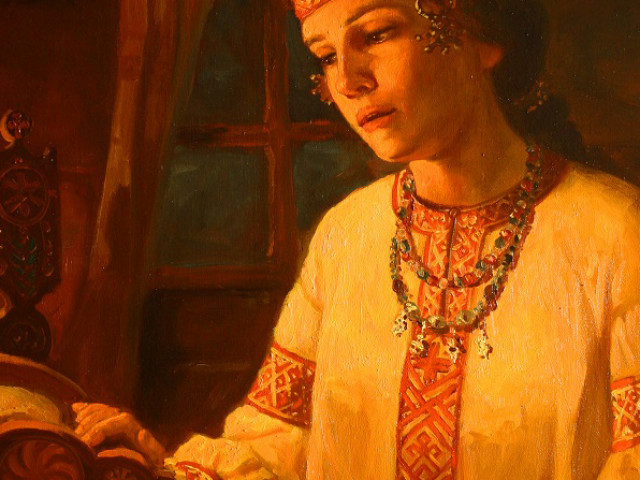

4.3. Мистический сон Светланы (Жуковский В.А. «Светлана»)………. 14-15

5. Пословицы и поговорки о сновидениях…………………………………….16

6. Афоризмы великих деятелей культуры о сне……………………………. 17

Русский язык-это язык слов: больших и маленьких, простых и сложных, веселых и грустных, добрых и злых. Иногда известные слова нам вдруг преподносят загадки. Вот, например, слово « СОН». Конечно же, каждый человек слышал об этом явлении. Данный процесс преследует нас с самого рождения. Вроде бы мы знаем все о снах. Но явление сна все еще остается загадкой для человеческих умов.

Итак, тема данной работы – «Мотивы сна в русском фольклоре и литературных произведениях».

Объект исследования – «сонное царство» в «Капитанской дочке» А.С.Пушкина, «Портрете» Н.В.Гоголя, «Светлане» В.А.Жуковского и русском фольклоре.

• изучение различных художественных текстов и русского фольклора;

• самостоятельное исследование художественного текста

в направлении темы;

• наблюдение за художественными функциями сна;

Для достижения данной цели достигаются следующие задачи:

1) отбор произведений, наилучшим образом отвечающих выбранной теме;

2) определение значимости использования приема сна в произведениях художественной литературы;

3) детальное рассмотрение и объяснение символического значения снов в выбранных произведениях;

4) выделение и сопоставительный анализ функций сновидений и т.д.

2. Теоретическая часть .

Сон всегда являлся таинственной загадкой для человека. Как всякая тайна сновидения привлекательные, манящие, одурманивающие. Эта загадка включает в себя и народные верования, и предсказания, и колдовство. В ней скрыты и смешаны мистические ингредиенты. Недаром, в наше время ученые уделяют много времени изучению такого явления как сон. Думаю, именно поэтому был создан Институт снов.

Многие мыслители и различные деятели изучали сновидения. Платон считал, что сны могут служить источником творческого вдохновения, Аристотель продолжением деятельности. Проблема снов занимает особое место в медицине, особенно в психологии. Систематическую теорию создал знаменитый психиатр Фрейд: сон — это иллюзорное осуществление вытесненных желаний. Другой психиатр, Юнг, рассматривает сны как предшественников будущих тенденций развития личности. Наука открыла связь снов с мифами, а также универсальный характер ряда образов и символов, что в свою очередь было подхвачено литературой, особенно романтизмом. Романтики считали, что сны играют решающую роль в творческом процессе. Большой интерес к снам был у символистов.

Сны — одна из самых привлекательных и распространенных сфер человеческого духа как для писателей, так и для читателей.

3. Сны в русском фольклоре.

На Руси, кстати, боялись как быстрого и глубокого сна, так и бессонницы, поэтому существовали и многие рецепты усыпления. Например, в Тверской области пекли хлеб – «дрема», он имел форму подушки, его раздавали детям, чтобы хорошо засыпали. В борьбе с бессонницей использовали даже заговоры. Заговаривающий обращался к вечеру, звездам, месяцу, зверям, птицам. Предлагал забрать бессонницу в далекие и тайные места. Чтобы проснуться, тоже существовали магические действия. Боясь проспать, человек должен был большим пальцем постучать о кровать, число ударов должно было соответствовать времени подъема.

Мотивы сна в литературных произведениях.

Рассмотрим, какую функцию «выполняет» сон в различных произведениях известных русских писателей. Сон в художественном произведении может служить тем же целям, что и «эзопов язык», являясь как бы аллегорией, иносказанием. Как правило, таким снам присуще логическое построение, дидактичность, то есть нравоучение, поучение.

4.1. Пугающий сон Чарткова (Н.В.Гоголь «Портрет »)_.

В мистическом и готическом произведении Н.В.Гоголя «Портрет» мы можем наблюдать за «усложненным вариантом сна». В гоголевской повести размыто не только начало, вход в сновидение, но и выход из него маскируется трижды: пробуждения главного героя всякий раз оказывается частью кошмара. «Полный отчаяния, стиснул он всею силою в руке своей сверток, употребил все свое усилие сделать движенье, вскрикнул и – проснулся.

Однако это пробуждение оказывается «призрачным», мнимым, так как после него Чартков продолжает видеть старика с ожившего портрета: «И видит он: это уже не сон: черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто хотели его высосать … С воплем и отчаяньем вскочил он и проснулся. Но это все еще не пробуждение. Это, так скажем, еще один сон во сне. Кошмары продолжаются. Чартков освобождается от него лишь в третий раз.

Гоголевские сновидения в данной повести, как матрешки, вставляются друг в друга. Повесть заканчивается все еще сном и, следовательно, без подробного описания.

Как мы видим, сны могут вызывать не только положительные эмоции, но и пугающие, нереальные.

4.2. Вещий сон Петра Гринева. (Пушкин А.С. «Капитанская дочка»).

Сон в данном произведении выступает как пророчество, предсказание о будущей битве. Это «предсказывание» нужно совершенно для особых целей: Пушкину необходимо заставить читателя при встрече как бы со знакомыми фактами возвращаться к сцене сна. Об этой особой роли возвращений будет сказано позже. Об этом предупреждает читателя сам Гринев: «Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни». Давний сон свой Гринев помнил всю жизнь. И читатель должен был его помнить все время так же, как Гринев, «соображать» с ним все случившееся с мемуаристом во время восстания.

Подобное восприятие символического смысла обусловливается многовековой народной традицией. Исследователь сновидений в народных верованиях справедливо писал: «С самых древних времен человеческий ум видел в сновидениях одно из наиболее действительных средств для того, чтобы приподнять таинственную завесу будущего». Вещие, пророческие сны, пишет тот же исследователь, опираясь на богатейший материал наблюдений, «никогда не забываются человеком до тех пор, пока не сбудутся». Пушкин знал эти верования. Оттого Гринев и не забывал свой вещий сон. Не должен был его забывать и читатель.

Какой же сон видел Гринев? Ему снилось, что он вернулся домой: «. Матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише,— говорит она мне,— отец болен при смерти и желает с тобою проститься». — Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постели; матушка приподымает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж. Вместо отца моего, вижу, в постели лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: «Что это значит? Это не батюшка. И с какой мне стати просить благословения у мужика?» — «Всё равно, Петрушка,— отвечала мне матушка,— это твой посаженый отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит». »

Обратим внимание на подчеркнутую реальность событий сна и действующих лиц — все буднично, ничего символического в описанной картине нет. Она скорее нелепа и фантастична, как это часто и происходит в снах: в отцовской постели лежит мужик, у которого надо просить благословения и «поцеловать ручку». Символическое в ней будет простонать по мере знакомства читателя с сюжетным развитием романа — тогда родится догадка, что мужик с черной бородой похож на Пугачева, что Пугачев так же ласков был с Гриневым, что это он устроил его счастье с Машей Мироновой. Чем больше узнавал читатель о восстании и Пугачеве, тем стремительнее росла многогранность образа мужика из сна, все отчетливее выступала его символическая природа.

Это становится особенно наглядным в заключительной сцене сна. Гринев не хочет исполнить просьбу матери — подойти под благословение мужика. «Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать. и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах. Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: „Не бойся, подойди! под мое благословение. »

Мужик с топором, мертвые тела в комнате и кровавые лужи — все это уже открыто символично. Но символическая многозначность проявляется от нашего знания о жертвах восстания Пугачева, о многих мертвых телах и лужах крови, которые увидел Гринев позже — уже не во сне, а наяву.

Образ сна в русских сказках

Значение сна в русской сказке невозможно переоценить. Рассмотрев этот вопрос всесторонне, можно даже говорить о некой закодированной информации, о тайном знании, имеющем важнейшее значение, но в связи с некими неблагоприятными событиями вынужденно скрытым под чудесными историями, которые народ не мог бы растерять, несмотря ни на какие преследования. Ибо любовь к сказке – это любовь к мечте, а мечту не может предать никто из человеческого рода. Это присуще человеку на подсознательном, определяющем способность к выживанию уровне. Память угасла, а знание вот оно – ждет, когда память народная проснется.

В сказке «9. Беглый солдат» царевна трижды пыталась встретиться с солдатом, но все три раза не смогла его разбудить (там же, стр. 108). Понятно, что в реальном мире разбудить человека можно. А вот в сновиденном очень и очень трудно. Так же и в сказке «130. Мачеха и пасынок» девушка три ночи подряд приезжала к Ивану-царевичу. Сначала на трех кораблях, потом на шести, а затем и на девяти. Но все три раза не смогла разбудить его и потому сказала, чтобы искал её за тремя морями, за тремя землями, за тремя реками. Когда износит три шляпы медных, истычет три копья железных, тогда её и найдет (там же, стр. 383). Удивительно, что сама она успевала в одну ночь с кораблями и приехать к жениху и уехать обратно в свое царство, а ему туда же, но уже очень долгий путь предстоит. Здесь следует обратить внимание на значение цифры «три», на медные шляпы и на железные копья. Всякому человеку понятно, что за жизнь не сносишь и одной медной шляпы, и не истычешь и одного железного копья. Налицо преувеличение, фиксирующее внимание как рассказчика, так и слушателя. В других сказках говорится о необходимости сносить три пары железных сапог, или башмаков, сглодать три железных хлеба, или просвиры, и сточить три железных, или чугунных посоха. В некоторых сказках предлагается искать волшебницу-жену в тридевятом царстве, тридесятом государстве.

В сказке «30. Мужик и черт» сборника А.М.Смирнова царь говорит пастушку: «Ну, вот што, молодец, достань мне сей-же ноци невесту от бабки довгоноски внуцьку, Олёну прекрасную, не достанешь – голова долой!» (Там же, стр. 167). Пастушок, как водится, с заданием в одну ночь справился. Во второй раз царь требует представить к утру «винцельное» платье Олёны, а в третий раз снова к утру тройку коней и карету девушки. После смерти царя пастушок становится сам царем и женится на Олёне. Сказка на этом не заканчивается. Как только наступает ночь, бабка довгоноска посылает три корабля с войском, чтобы отбить племянницу, а царство разорить. Бывший пастушок, а ныне царь, с помощью двенадцати молодцев, служителей кольца, подаренного ему чёртом, разбивает неприятеля. Далее очень важное изложение следующих событий: «Переноцевали ноць, как ницево и не было; наступает день, живут (молодые) преспокойно; выступает опять вечер и, как только что спать легли, эта бабка довгоноска отпустила шесть кораблей силы, надо ей цярство покорить». То есть война происходит ночью, после того, как легли спать. Но угрозу царству и царю с царицей представляют наяву. Все основные события этой сказки происходят ночью, и события не простые, а волшебные, каковые в реальном мире сделать невозможно.

В других сказках указание на то, что все волшебные события происходят ночью, более туманное. Но, раз заметив эту закономерность, вы уже будете видеть ее всюду. В сказке «31. Жар-птица» (там же, стр. 179) Иван-царевич лег спать, а ему «в сновиденьи и грезитцё» человек, который его научает. После этого «проснувсё Иван-цяревич и пошов по этой горе» к ивовому кусту, где и нашел волшебную клюку, способную обращаться в летучего коня. Там он добывает себе невесту, которую завистливые братья похищают. Вернувшись и встав на постой в городе к старому килейнику, он убеждает того взяться за выполнение задачи, которую предлагает всякому желающему царь. Подразумевается, что до этого никто не смог выполнить этой задачи. В первый раз нужно достать платье невесты из семи видов шелка, но при этом не шито, не ткано и не брано. Во второй раз нужно достать карету стеклянную и коня-самолёта, которым уже владеет Иван-царевич. Иван-царевич каждый раз поит вином старика и старуху, сам выпивает ведро вина, и все трое ложатся спать. Ночью он встает, выполняет задачу, и снова ложится досыпать. В конце сказки, как водится, он женится на добытой в волшебном мире невесте.

Аналогичное изложение заданий царя, данных Ивану, с требованием выполнить их к утру, мы видим также в сказках: «203. Сказка об Иване, крестьянском сыне» сборника А.М.Смирнова (стр. 203, Великорусские сказки архива русского географического общества. Сборник А.М.Смирнова. В 2 книгах. Книга 2. СПб.: Издательство «Тропа Троянова», 2003. – 448 с. – (Полное собрание русских сказок. Предреволюционные собрания. – Т. 9); «301. Сказка об Иване-дураке» (стр. 235, там же); «310. Чудо-чудное, диво-дивное» (стр. 259, там же).

В сказке «126. Об Иване, сыне крестьянском, и Марье-царевне» (там же, стр. 367) интрига начинается с первых же слов. Иван-царевич, сын царя, именуется сыном крестьянским (иногда хрестьянским). Более того, в начале сказки самого царя-отца сказитель называет Иван-царевичем. Из смысла изложения видно, что это не оговорка, а сказитель именно так и рассказывает: то Иван-царевич, то крестьянский сын, а то вместе, Иван-царевич, крестьянский сын. К примеру, на стр. 370 говорится: «Закручинился Иван-царевич, сын крестьянский, голову повесил, ходит сам не свой». Как может быть крестьянский сын Иваном-царевичем, в этой сказке не объясняется. Можно эту несуразицу отнести за счет ошибок сказителя, а можно сравнить с другими сказками, выявить, не является ли это некой традицией, и попытаться найти логичное объяснение. Мы изберем второй путь.

Первое объяснение очевидно: любой русский человек, умеющий входить в волшебный мир сказки, ныне называемый сновиденным, зовется Иваном-царевичем. Второе объяснение заключается в том, что два разных статуса одного и того же человека возможны, когда человек живет в двух мирах. В одном он крестьянский сын, а в другом царский. В одном мире царь, а в другом – Иван-царевич. При этом все персонажи сказки понимают это так, что становится ясным, что для них это совершенно обычное дело. Все они в курсе событий, и разница состоит только в том, что такая способность является редким даром. Далеко не все люди реального мира могут жить в волшебном мире сказки (сна), как в реальном. Тем более редко встречаются те, кто может из этого волшебного мира приносить диковинки, дающие ему власть и богатство. Поэтому, когда к Ивану-царевичу во сне прилетают тридцать три птицы с булатными крыльями и железными клювами и говорят, что не время спать, а пора работать там, куда отец отсулил, он не удивляется, как не удивляются и его родители, а собирается и уходит. Родители ему на прощание дают свое благословение.

Далее Иван-царевич находит Марью-царевну, и она помогает ему выполнить задачи её отца. Сначала он должен до петухов (то есть до утра) вырыть колодец, поставить сруб и журавля золотого (для подъема воды из колодца). Во второй раз он должен до петухов срубить лес, расчистить поле, сборонить, вспахать, посеять, сжать, амбар построить, зерно смолотить, да в тот амбар ссыпать. В третий раз в одну ночь он должен построить церковь. Все задачи успешно выполняет Марья-царевна, предварительно уложив спать Ивана-царевича. Затем они вместе сбегают от отца и оказываются в царстве отца Ивана-царевича. Тут он забывает Марью-царевну и уже почти женится на другой, как вдруг вспоминает про жену. Здесь мы видим еще одну отличительную черту, характеризующую переход из сновиденного мира в реальный и обратно. Это трудность запоминания событий, произошедших в другом мире. Об этом говорит тот факт, что в мире Марьи-царевны они уже поженились с Иваном-царевичем и свадебку отпраздновали. А вот перешли в мир Ивана-царевича, и он забыл об этом и решил жениться, как будто в памяти его совсем исчезло воспоминание о том, что он уже женат. Эта особенность весьма характерна для людей, не овладевших ещё практикой запоминания жизни в сновидении и не объединивших два банка памяти: реального и сновиденного мира. В ведической традиции Руссов они называются мирами Яви и Нави.

В этой же сказке змеи, встретив его в другой раз, прямо предупреждают главного героя, что когда он окажется у Марьи-Желтый цвет, то должен назваться только Иваном-царевичем. Иначе окаменеет. И правда, пока он не назвался Иваном-царевичем, Марья-Желтый цвет даже не смотрела на него, а последовательно превращала его в камень. Сначала до колен, потом до пояса. Стоило же ему сказать, что он Иван-царевич, как она подняла голову. «Ах, говорит, Иван-царевич! Что ж ты прежде не сказал, что ты Иван-царевич?» Сейчас она сделала его живым» (стр. 274, там же).

Целью данной статьи не является исследование вопроса о природе и значении «змеев», контролирующих сновиденный мир всех без исключения людей. Поэтому ограничимся пока указанием собственно на этот факт, а еще на то, что каждому человеку, вступившему на путь духовного развития, придется вступить в борьбу с его собственным «змеем», стражем сновиденного мира, паразитом, питающимся энергией человека. Отметим только, что в русской сказке дается представление о правилах овладения волшебным миром сновидения во всех подробностях.

Что же касается длительного богатырского сна, то есть мнение, высказанное с большим юмором в сказке «28. Казак-Горемыка» того же сборника (стр. 141). В сюжете описывается, как царь нанял на службу Алексея Фёдорыча, Казака-Горемыку, дал ему денег, коня. А тот заехал в кабак, выпил полведра вина и уснул на два дня. Когда проснулся, обнаружил, что и деньги и коня украли. Он возвращается обратно к царю и снова просит денег и коня. Тот ругается, но дает. Казак-Горемыка повторно едет в тот же кабак, выпивает ведро вина и ложится спать на трое суток. Тот же «сиделечь» снова крадет деньги и коня. Далее цитирую: «Спит долго. Сиделечь подошол и говорит: «Не лучше ли положить ему назать, да своих вдвое положить?» Положил». Проснувшись, Казак-Горемыка обнаруживает полные карманы денег и две лошади, чему, видимо, нисколько не удивляется. Одного коня с деньгами отправил обратно к царю, а сам на другом поехал далее. Чтобы понять отношение простого человека к тому, кто способен проспать трое и более суток, хорошо будет привести мнение одной девушки из сказки «84. [Три царства: медное, серебряное и золотое]» сборника Д.К.Зеленина. После убийства «трехглавого чудилища» солдатик сжег его, пепел развеял, а сам завалился спать. И спал трои сутки с такой усталости. «А эта сестрица все времё сидела подле нево и думала сама собой, что солдатик этот не простой». Вот точная характеристика человека, способного спать трое суток, что человек это не простой. А в России чего не понимаешь, того от греха подальше трогать не станет никто. Мы считаем, что так спать могли только сновидящие, способные не только жить в сновиденном мире, но и переносить из мира в мир волшебные вещи. Они же могли узнать все, что недоступно было простому человеку. К примеру, кто его обокрал.

Солдат убивает девятиглавого змея, и спит уже девять суток. « Но королевская дочь в это время все времё сидела у нево и в таком виде своей радости сильно плакала». Видимо, во время богатырского сна физическое тело человека нужно охранять от возможных неблагоприятных воздействий.

Поэтому и двенадцатидневный сон Ивана из сказки «Об Иване-купеческом сыне» мы относим к богатырскому, свидетельствующему о его особых способностях. И уже привычно отмечаем, что младшая дочь короля охраняет и заботится о нем, пока он не проснулся. Есть и более прямые указания на то, что исчезновения людей, а также всякие путешествия в волшебный мир происходят во сне. В сказке «41. Усоньша-богатырша» сборника Худякова И.А. старик учит Ивана-царевича, как попасть в царство Усоньши-богатырши, преодолеть препятствия и украсть моложавые яблоки. «Списал с него портрет, посадил его (Ивана-царевича) на стол, очертил мелом вокруг его, дал ему портрет и часы… Когда только лишь старик проговорил эти слова, дунул на него, и он явился в том государстве». Далее Иван-царевич спасается от погони и говорит: «Ах, говорит, дедушка, что ты со мной сделал? Должен я теперь погибнуть!» Только он эти слова проговорил, очутился опять у старика на столе. «Здравствуй, Иван-царевич! Я тебя уж давно дожидаюсь. Ну, говорит, расскажи, что ты, все ли достал…» (стр. 139-140). Мы видим, что Иван-царевич был в одном волшебном царстве, где встретил старика – волшебника; затем с его помощью путешествовал в другом царстве, откуда принес моложавые яблоки и портрет Усоньши-богатырши; и находился он в это время на столе у старика в доме. Что это, как не прямое указание, что путешествие происходило во сне, который можно было бы назвать гипнотическим, если бы не добытые волшебные предметы. Именно наличие волшебных предметов доказывает, что речь идет о сновиденном, волшебном мире, который является для всех участвующих в этом процессе таким же настоящим, как и физический, за одним исключением: там есть предметы, которые в физическом мире не существуют. Поэтому они имеют огромную ценность так же, как и люди, способные их достать.

Нужно сказать, что именно поэтому в стародавние времена цари старались женить своих дочерей на таких магах-сновидящих. Для этой цели устраивались необычные состязания, в которых мог принять участие каждый желающий. А наградой являлась женитьба на принцессе и полцарства в придачу, то есть в приданое. Таким образом царь усиливал свой род, получал в помощники волшебника-жреца-мага и обеспечивал сохранение власти. Упоминания об этих традициях сохранились не только в русских, но и в сказках других народов. Исследование же осознанных сновидений волшебного мира Нави в настоящее время превращается в отдельный раздел науки. По нему защищаются докторские диссертации. Это яркий пример того, как истинное знание сохранилось в устной традиции народа.

Сон в славянском фольклоре

«Сон — смерти брат», «Сонный что мертвый» — гласили русские поговорки. В представлении древних людей сон приоткрывал дверцу в потусторонний мир, позволял живым увидеть прошлое и будущее, пообщаться с покойными и получить совет или предостережение. Герои русских сказок, колыбельных и игр могли навести сон или, наоборот, украсть его. С XIX века обитатели фольклорного сонного царства стали появляться в классической литературе, музыке и живописи. Как выглядела Дрема, так ли уж добр кот Баюн и где растет колдовская сон-трава — разбираемся с порталом «Культура.РФ».

Дрёма

Дрема из русских колыбельных — это ночной дух, который усыпляет людей. С детьми он особенно нежен:

Уж как сон ходил по лавке,

Дрема по полу брела.

Дрема по полу брела,

В кроватку к детке забрела.

К ней в кроватку забрела,

На подушечку легла.

На подушечку легла,

Детку ручкой обняла.

Этнографы вывели образ «доброй старушки с мягкими и ласковыми руками» или «маленького человечка с тихим убаюкивающим голосом». Этот персонаж мог быть как мужского, так и женского пола.

Встречался Дрема в детских играх:

У подростков была игра «Дрему сажать», при которой, стоя в хороводе, распевно пели про участника — «Дрему»: «Сидит Дрема, сидит Дрема, сидит Дрема само дремет, само спит. Вставай Дрема, вставай Дрема, к тебе людишки пришли». Далее, обращаясь к Дреме, просили его сплясать.

Александр Голомянов, Елена Фурсова, «Детские игры сибирских крестьян-переселенцев в ХХ веке: белорусские и северорусские традиции»

А это текст из молодежной «поцелуйной» игры:

Полно, Дремушка, дремати,

Бери, Дрема, кого хочешь,

Целуй, Дрема, сколько можешь!

В русской литературе XVIII–XIX веков слово «дрема» использовалось как синоним дремоты, полусна. А в XX веке дрему вновь стали связывать с конкретными образами. В одноименном стихотворении Константина Бальмонта 1914 года образ Дремы далек от доброго духа:

. И мучая, вся жгучая,

Вся липкая, как мед,

Дрожит дрема зыбучая,

И кошкой к сердцу льнет.

В поэме-сказке «Царь-девица» 1920 года Марина Цветаева нарисовала Дрему в образе птицы:

Что ж не спишь опять? — «Не сплю, не дремлю,

Дрему, радужную птицу, ловлю.

Поступь легкая, и птица близка,

Да ни сети у меня, ни силка».

В 1923 году похожую метафору использовал Михаил Булгаков в романе «Белая гвардия»: «Сонная дрема прошла над городом, мутной белой птицей пронеслась, минуя сторонкой крест Владимира, упала за Днепром в самую гущу ночи и поплыла вдоль железной дуги».

К детям добрая Дрема вернулась в 1964 году, когда поэт Зоя Петрова и композитор Аркадий Островкий написали колыбельную «Спят усталые игрушки» для телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».

Обязательно по дому в этот час

Тихо-тихо ходит дрема возле нас.

За окошком все темнее,

Утро ночи мудренее.

Глазки закрывай,

Баю-бай.

БеЗсонница

Как и дрема, бессонница была одновременно состоянием и персонажем. Когда человек не мог уснуть, это объясняли действиями злых духов, которые назывались по-разному: ночница, крикса, плакса, полуночник, крикливец. Изгоняли их заговорами:

Криксы-вараксы!

Идите вы за крутые горы,

За темные леса от младенца (имя).

Д ухов, которые «щипали и дергали дитя», представляли по-разному: в некоторых регионах — в виде летучих мышей, червей, птиц, иногда — в виде привидений или блуждающих огней, а иногда как женщин в черной одежде. Постепенно народ забыл крикс — злобных духов, и так стали называть плаксивых детей.

Бессоннице посвящали стихотворения поэты разных эпох, одним из первых обратился к этому мотиву Федор Тютчев. В 1829 году он написал стихотворение «Бессонница». А год спустя тютчевский образ («Часов однообразный бой, / Томительная ночи повесть!») переработал Александр Пушкин:

Мне не спится, нет огня;

Всюду мрак и сон докучный.

Ход часов лишь однозвучный

Раздается близ меня.

На пушкинские «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы» откликнулись поэты Серебряного века. В 1904 году Иннокентий Анненский опубликовал в цикле «Бессонницы» сонет «Парки — бабье лепетанье», а в 1918-м стихотворение с таким же названием написал Валерий Брюсов. Оба поэта взяли за основу строку из Пушкина, посвященную древнеримским богиням судьбы паркам, ткущим полотно жизни. Парок часто представляли в виде древних старух.

В 1912 году стихотворение под названием «Бессонница» написала Анна Ахматова, а через девять лет — Андрей Белый. Поэтический цикл посвятила бессоннице и Марина Цветаева. Во всех этих произведениях литературоведы находят переклички со стихотворениями Пушкина и Тютчева.

Прозаик Серебряного века Алексей Ремизов обратился к русскому фольклору. В сказке-миниатюре 1903 года «Купальские огни» он описал духов из старинных суеверий. Буйствуя в ночь на Ивана Купалу, ремизовские «криксы-вараксы скакали из-за крутых гор, лезли к попу в огород, оттяпали хвост попову кобелю, затесались в малинник, там подпалили собачий хвост, играли с хвостом».

Кот Баюн

В старину, чтобы младенец хорошо спал, в люльку пускали кота. Усыплял детей и фантастический котик из народных колыбельных:

Ваня будет спать,

Котик Ваню качать.

А котик его качать

Да серенький величать.

Совсем другим был кот Баюн в волшебных сказках — не утешителем маленьких детей, а колдуном, убивающим своими речами. Слова «баю-бай», «баюкать» изначально не были связаны со сном — так говорили о завораживающей речи. «Баить» означало «говорить, рассказывать». В церковнославянском языке это слово значило также «заговаривать, лечить», в болгарском и сербскохорватском — «колдовать».

Один из самых известных волшебных котов в литературе — ученый кот из поэмы Александра Пушкина «Руслан и Людмила», впервые изданной в 1820 году. Запись об этом звере поэт сделал со слов своей няни Арины Родионовны: «У моря лукомория стоит дуб, а на том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот: вверх идет — сказки сказывает, вниз идет — песни поет». Этот мотив он перенес в пролог:

У лукоморья дуб зеленый;

Златая цепь на дубе том:

И днем и ночью кот ученый

Все ходит по цепи кругом;

Идет направо — песнь заводит,

Налево — сказку говорит.

К 1863 году собиратель фольклора Александр Афанасьев опубликовал сборник «Народные русские сказки». В одной из версий сюжета «Пойди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что» царь послал главного героя по прозвищу Бездольный изловить «кота-баюна, что сидит на высоком столбе в двенадцать сажо́н и многое множество всякого люду насмерть побивает». В саратовской сказке «По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре» «возле мельницы золотой столб стоит, на нем золотая клетка висит, и ходит по тому столбу ученый кот; вниз идет — песни поет, вверх поднимается — сказки сказывает».

Кот Баюн неизменно сидел на возвышении — дубе или столбе, олицетворяющем мировое древо, ось Вселенной. Ходил кот по цепи, которая символизировала связь времен. Но к началу XX века появился образ кота, посаженного на цепь. Таким его изобразили Иван Крамской в картине «У лукоморья дуб зеленый» и Иван Билибин на картине «Кот ученый». В 1910-е годы Владимир Табурин, иллюстрировавший «Руслана и Людмилу», создал более достоверный образ. Его Баюн не сидел на цепи, а вольготно прогуливался по ней. Новым словом в графике стали сказочные коты художницы Татьяны Мавриной, соединившей импрессионизм и авангард с народными мотивами.

Спящая царевна

Многие народы верили, что колдуны могут насылать сон или бессонницу в наказание. Это суеверие и легло в основу распространенного фольклорного сюжета о спящей царевне. Французскую версию сказки о принцессе, уколовшей палец веретеном и заснувшей на 100 лет, записал Шарль Перро. Немецкий вариант пересказали братья Гримм. Русская сказка сохранилась в кратком изложении Александра Пушкина. Поэт записал «баснь», которую рассказывала Арина Родионовна. Эти истории наполнены жуткими подробностями. Например, во французской «Спящей красавице» детей принца и уже разбуженной принцессы пытается съесть их родная бабушка-людоедка. А в русской сказке царевна умирает по-настоящему и «царевич влюбляется в ее труп». Александр Пушин кратко описал сюжет:

Царевна заблудилася в лесу. Находит дом пустой — убирает его. Двенадцать братьев приезжают. «Ах, — говорят, — тут был кто-то — али мужчина, али женщина; коли мужчина, будь нам отец родной, али брат названый; коли женщина, будь нам мать, али сестра».

Мачеха ее приходит в лес под видом нищенки — собаки ходят на цепях и не подпускают ее. Она дарит царевне рубашку, которую та надев, умирает. Братья хоронят ее в гробнице, натянутой золотыми цепями к двум соснам. Царевич влюбляется в ее труп, и проч.

В 1833 году Пушкин создал «Сказку о мертвой царевне и семи богатырях». А в 1867 году композитор Александр Бородин написал романс «Спящая княжна»:

. Лишь княжна в лесу глухом

Спит все тем же мертвым сном.

Спит, спит.

Слух прошел, что в лес дремучий

Богатырь придет могучий,

Чары силой сокрушит,

Сон волшебный победит

И княжну освободит, освободит.

В 1850 году французский хореограф Жюль Перро поставил в Петербурге балет «Питомица фей» на музыку Адольфа Адана. Завязка сюжета была основана на «Спящей красавице». Но настоящий успех ждал другой спектакль по мотивам той же сказки. В 1888 году директор Императорских театров Иван Всеволожский задумал балет-феерию в духе французских придворных представлений XVI–XVII веков.

Музыку заказали Петру Чайковскому, либретто написали сам Всеволожский и хореограф Мариус Петипа. Всеволожский, страстный поклонник и знаток эпохи Людовика XIV, также разработал исторические костюмы, а Петипа предоставил композитору потактовый план балета. Например, так хореограф описывал сцену, где принцесса Аврора уколола палец веретеном: «2/4 (музыкальный размер. — Прим. ред.), быстро. В ужасе она больше не танцует — это не танец, а головокружительное, безумное движение словно от укуса тарантула! Наконец, она падает бездыханной. Это неистовство должно длиться не более чем от 24 до 32 тактов». «Спящая красавица» Чайковского, Всеволожского и Петипа стала одним из самых исполняемых балетов в мире.

Сон-трава

Сон-трава часто упоминается в народных легендах, быличках, заговорах и травниках. По одному из поверий, медведи откусывают от корня сон-травы, чтобы заснуть на зиму. Если то же самое сделает человек, то и он проспит всю зиму.

Сосед пошел в лес на Воздвиженье. На Воздвиженье в лес не ходят.

В это время гадья собираются на зимовку. Видит — стадо [змей] плывет, и каждая в травинку ткнет. Думает мужик: «Понюхаю, чем пахнет?» Понюхал и пошел домой.

Пришел — жена спрашивает:

— Обедать будешь?

— Да, — говорит.

Она обед на стол поставила, а он заснул. И до весны кормили его как-то, чтоб не помер.

Записано от O.E. Сергеевой в Заонежье 7 июля 1988 года

Неонила Криничная. «Крестьянин и природная среда в свете мифологии»

Народ придумал легенду о том, как прострел получил свое название: когда-то у сон-травы были широкие листья, под которыми спрятался изгнанный из рая Cатана. Тогда архангел Михаил прострелил цветок, изгнав нечисть. С тех пор листья прострела рассечены на части, а само растение навсегда обрело свойство отпугивать нечистую силу. По другой легенде, у всех цветов в подземном мире есть мать, а у сон-травы — мачеха. Она-то и выгоняет бедную падчерицу раньше всех на белый свет. Это поверье легло в основу сказки Алексея Ремизова «Сон-трава»:

Разбудит Яр землю. Проснется земля. Но еще спят под землею и трава, и цветы.

«Просыпайся, иди на землю, там светло, там все твои братья и сестры, там играют птицы!» — скажет мачеха нелюбимой синеглазой сиротке.

И послушная, она выйдет на землю одна, без братьев и сестер, одна из-под снега. Ее в колыбели никто не баюкал, ее на руках никто не нянчил, ее ласковым словом никто не забавил.

Печально и грустно стоит Сон-трава — синеглазый подснежник.