Ощущение сна во время бодрствования

Сон и старение I: «Часы в мозге» и влияние генов на ритм жизни

Сон и старение I: «Часы в мозге» и влияние генов на ритм жизни

Эпифиз вырабатывает «гормон сна» мелатонин ночью, а солнечный свет тормозит его образование. Мелатонин — главный регулятор циркадных ритмов, управляющих распорядком дня человека.

Автор

Редакторы

Новая неделя, новый день, новый год. Время жизни разбито на отрывки разной длительности, и все эти отрывки повторяются. Каждые несколько часов нам хочется есть. Каждый вечер мы ложимся спать. Каждые четыре недели организм женщины вырабатывает яйцеклетку. Большинство процессов, происходящих с нашим телом, циклично, и одни циклы завязаны на другие. И хотя старение организма периодическим процессом не назовёшь (ведь никто не молодеет!), его ход напрямую зависит от биоритмов человека, в частности, от цикла сна и бодрствования. Доказательства этому находятся и на уровне поведения, и на уровне отдельных органов, клеток и генов.

Старение и долголетие

Цикл статей, задуманных в рамках спецпроекта «биомолекулы» для фонда «Наука за продление жизни».

В этом цикле рассмотрим общие проблемы старения клеток и организмов, научные подходы к долголетию и продлению здоровой жизни, связь сна и старения, питания и продолжительности жизни (обратимся к нутригеномике), расскажем про организмы с пренебрежимым старением, осветим темы (эпи)генетики старения и анабиоза.

Конечно, феномен старения настолько сложен, что пока рано говорить о радикальных успехах в борьбе с ним и даже о четком понимании его причин и механизмов. Но мы постараемся подобрать наиболее интересную и серьёзную информацию о нащупанных связях, модельных объектах, разрабатываемых и уже доступных технологиях коррекции возрастзависимых нарушений.

Краткое содержание спецпроекта освещено в видеоролике «Стареть или не стареть? // Всё как у зверей». Подробности же узнаете из наших статей.

Следите за обновлениями!

Часы в мозге

Как показывает практика, механизмы смены сна и бодрствования можно объяснить даже детям — «„Проснись!“ — „Усни. “ — „Проснись!“ — „Усни. “ — „Проснись!“» [1]. — Ред.

У дрозофил нашли подобие «гена сна», что описано в статье «Бессонные ночи дрозофилы» [2]. Чисто теоретически это может привести к тому, что потребностью во сне можно будет управлять, но вряд ли мы это когда-то увидим. — Ред.

Есть предположение, что изначально (много миллионов лет назад) циркадные ритмы помогали организмам не умирать от кислорода, которого в тот момент в атмосфере стало аномально много для тогдашних обитателей планеты — «Прообраз биологических часов» [3]. — Ред.

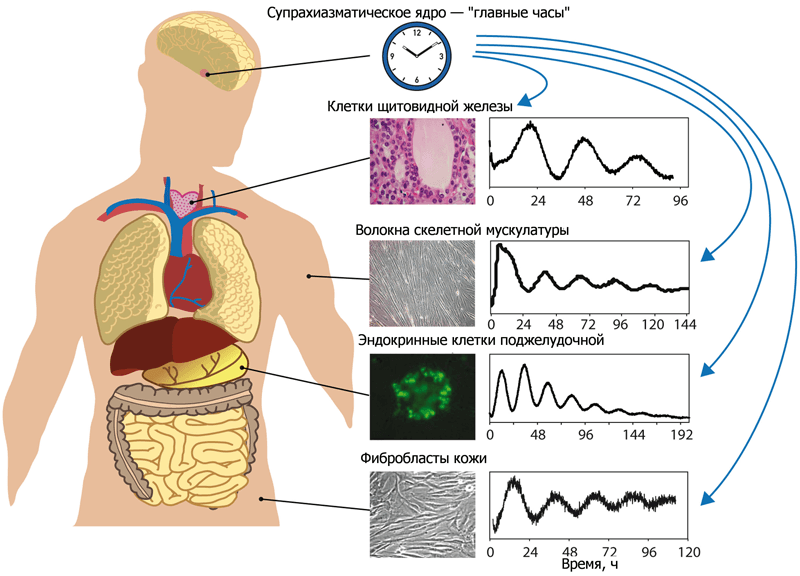

Рисунок 1. Влияние супрахиазматического ядра гипоталамуса на работу различных клеток организма. Функционирование клеток всех типов тканей подчиняется центральному ритму, который задаёт супрахиазматическое ядро гипоталамуса. Оно «следит» за тем, чтобы сигналы от нервной и эндокринной систем приходили к клеткам в одно и то же время — фактически, синхронизирует их. Кстати, то же можно сделать и вне организма: выращивая в культурах несколько образцов различных тканей человека, можно эти культуры синхронизировать, если имитировать сигналы SCN. Такая синхронизация активности культур различных типов клеток одного и того же человека представлена на графиках.

В ходе исследований посмертных срезов мозга здоровых пожилых людей выяснилось, что с возрастом нейроны SCN дегенерируют. Изменяется и структура LC. Кроме того, активность лобных долей коры значительно падает с возрастом (и степень снижения этой активности напрямую отражается на интеллекте), что показано в исследованиях фМРТ [4]. Всё это приводит к тому, что со временем у людей исчезают острые пики активности при бодрствовании. То есть пожилые, конечно, бодрствуют, но внимательность и скорость мышления у них не так хороши, как раньше. Вероятно, причина этого — постепенное ухудшение работы мозговых регуляторов сна и бодрствования.

У пожилых по сравнению с молодыми эффективность сна снижена. С этим может быть связана старческая сонливость, возникающая даже тогда, когда человек определённо выспался. Судя по всему, возрастное падение качества сна не вызвано какими-то конкретными патологиями, это просто часть обычного процесса старения. Впрочем, так ли неизбежно само старение, вопрос.

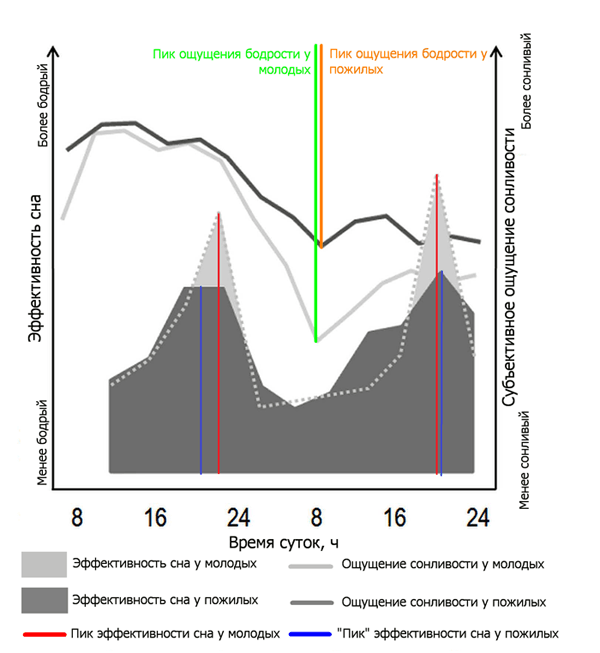

Кроме того, старые хуже переносят вынужденный пропуск сна. Это показали эксперименты, в ходе которых 12 мужчин возрастом 21–31 год и 11 мужчин возрастом 61–70 лет не спали 40 часов (рис. 2). У пожилых субъективное ощущение сонливости было сильнее, чем у молодых, да и внимание из-за недосыпа падало заметнее [5].

Другой эксперимент с такой же длительностью провели в 2005 году [6]. Его результаты тоже представлены на рисунке 2 (закрашенные серым области). В нём двум группам участников-мужчин (опять пожилым и молодым) нужно было в течение 40 часов то спать по 75 минут, то бодрствовать по 150 минут, притом делать это по расписанию. Такой искусственный режим должен был выявить, насколько сон у людей одной возрастной группы более эффективен, чем у испытуемых из другой группы. Нетрудно догадаться, что молодые во время эксперимента и после него чувствовали себя лучше, чем пожилые, потому что лучше высыпались.

Рисунок 2. Субъективное восприятие качества сна и бодрствования у молодых и пожилых мужчин во время 40-часового эксперимента по лишению сна [5], а также эффективность сна во время эксперимента с множеством эпизодов сна [6]. Пожилые раньше начинают чувствовать сонливость, и субъективно она проявляется сильнее (тёмно-серая линия). Молодые более устойчивы к депривации сна (светло-серая линия). Кроме того, субъективно сон молодых (светло-серые закрашенные области) более эффективен, чем сон пожилых (тёмно-серые закрашенные области).

«Гены циркадных ритмов» и старение

Работа любого органа — это, в конечном счёте, работа его генов. Наши «внутренние часы» — не исключение. В супрахиазматическом ядре экспрессируется ряд генов, малоактивных в других частях мозга и тела вообще. Среди таких генов BMAL1 (он же MOP3 и ARNT3), CLOCK и NPAS2 [7], [8]. Эти гены были выявлены в исследованиях с помощью нокаутных мышей — таких, которым методами генной инженерии нарушили работу одного или нескольких генов.

Как правило, продолжительность жизни у грызунов с одним или несколькими выключенными «генами периодичности» снижена. В частности, мыши с неработающим BMAL1 живут меньше своих собратьев. Под конец жизни у них проявляются все характерные признаки старения: их органы уменьшаются в размерах, теряется мышечная масса и подкожный жир, развивается старческая катаракта, повышается содержание активных форм кислорода в тканях [9]. При постоянной нехватке белков BMAL1 и CLOCK ухудшается память, снижается интеллект: животные хуже обучаются и быстрее забывают новую информацию [10].

BMAL1 и CLOCK действуют по-разному: если «выключить» работу гена CLOCK, не затрагивая BMAL1, жизнь мышей претерпевает менее глобальные изменения. Средний срок жизни грызунов без CLOCK на 15% короче, чем у животных дикого типа, а преждевременное старение проявляется у них только в изменении структуры кожи и развитии катаракты [11].

Вот один из примеров связи циркадных ритмов с обменом веществ в целом: «Найдена связь между обменом веществ и циркадным ритмом» [12].

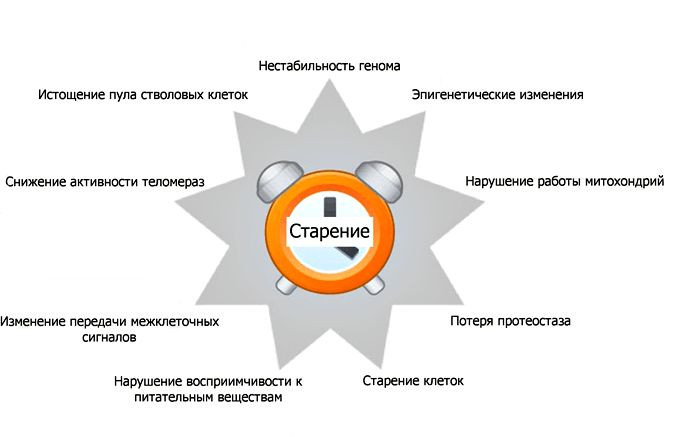

Рисунок 3. Примеры проявлений старения на клеточном уровне. Подробное объяснение этих проявлений дано ниже в тексте в виде нумерованного списка.

Исследования обычно проводятся на больших группах животных, и данные по этим животным усредняются. Но мы-то помним, что каждый организм имеет свой уникальный геном, и от того, как гены в его составе взаимодействуют между собой, зависит очень многое. У двух мышей может быть нарушена работа одного и того же CLOCK, но на уровне отдельных органов и организма в целом это нарушение проявится у них совершенно по-разному. Да даже если с вариантами генов всё в порядке, два организма не будут стариться одинаково. Дело в том, что роль в силе и характере изменений сна с возрастом играет и генотип конкретного организма. Это было подтверждено исследованиями на мышах [23], [24], в которых качество сна грызунов оценивали по элетроэнцефалограммам, а также смотрели, как с возрастом у этих грызунов ухудшается зрение.

У грызунов линии C57BL/6 чаще других с возрастом развивается катаракта, а значит, почти пропадает зрение. Видимо, поэтому под старость (в возрасте примерно год) эти сумеречные животные всё более активны в светлое время суток и всё менее активны в темноте. Кроме того, пожилые C57BL/6 бодрствуют дольше остальных, а AKR/J дольше всех спят. Больше всего времени в стадии REM-сна проводят мыши линии DBA/2J, а меньше всего — AKR/J. Если годовалым мышам этих трёх линий некоторое время мешать спать, а потом дать им возможность выспаться, то быстрее всех к своему обычному режиму возвращаются грызуны C57BL/6.

Сон и метаболизм

Мы выяснили, как нарушение работы «генов циркадных ритмов» влияет на состояние отдельных клеток. А как на них действует нарушения сна, столь частые в преклонном возрасте?

Хотя сон считается временем покоя, во время сна очищение нейронов от «отработанных» продуктов обмена веществ происходит быстрее, чем при бодрствовании [26]. Кстати, ночью очищается не только нервная система. Во время сна также усиливается или ослабевает экспрессия ряда генов. В тканях лёгких экспрессия 3% генов различается во сне и при бодрствовании. В тканях сердца таких «сон-зависимых» генов 6%. Во время сна содержание маркеров клеточного стресса в тканях лёгких, сердца и мозга снижено [27].

Возможно, одна из функций сна — избавление организма от отработанных метаболитов и общее восстановление клеток после стресса. Если это предположение окажется верным, оно сможет объяснить некоторые факты. Например, известно, что независимо от национальности у женщин 46–57 лет, имеющих частые жалобы на качество сна, особенно высок риск метаболического синдрома [28]. Впрочем, последнее может быть связано с тем, что в дополнительные часы бодрствования эти женщины едят [29]. А значит, они потребляют больше калорий в сутки, чем женщины без проблем со сном. В пользу этой гипотезы свидетельствует то, что экспериментальное нарушение сна не вызывало у крыс метаболического синдрома [30].

По данным эпидемиологических исследований, депривация (ограничение времени) сна повышает вероятность дислипидемии, диабета 2 типа и нетолерантности к глюкозе (таб. 1).

| Первый автор статьи, ссылка | Год | Число участников | Продолжительность исследования | Результаты |

|---|---|---|---|---|

| Chaput et al. [32] | 2007 | 740 | 3 года | Регулярный сон длительностью менее 6 часов вызывает нарушение толерантности к глюкозе. |

| Mallon et al. [33] | 2005 | 2663 | 12 лет | У мужчин частые пробуждения и короткий сон связаны с повышенной вероятностью диабета. |

| Nilsson et al. [34] | 2004 | 6599 | 14,8 ± 2,4 года | Нарушения сна повышают риск развития диабета. |

| Tuomilehto et al. [35] | 2008 | 2800 | 2 года | Слишком короткий (≤6 ч) или слишком длинный (≥8ч) сон повышают вероятность развития диабета 2 типа у женщин среднего возраста. У мужчин аналогичного эффекта не нашли. |

| Meisinger et al. [36] | 2005 | 8300 | 11 лет | У людей обоих полов сложности с поддержанием сна (частые просыпания и т.п.) повышают риск развития диабета 2 типа. |

| Hayashino et al. [37] | 2007 | 6509 | 6 лет | У взрослых без серьёзных проблем со здоровьем нарушения засыпания связаны с повышенным риском диабета. |

| Kawakami et al. [38] | 2004 | 2649 | 8 лет | Нарушения сна связаны с повышением риска диабета в 2-3 раза. |

| Choi et al. [39] | 2008 | 4222 | 1 год | И слишком короткий, и слишком длинный сон ассоциируются с повышенным риском метаболического синдрома. |

| Gangwisch et al. [40] | 2007 | 8992 | 10 лет | Кратковременный сон может быть важным фактором риска диабета. |

| Xu et al. [41] | 2010 | 10143 | 10 лет | Короткий ночной сон и частый дневной сон связаны с проявлением диабета. |

| Rafalson et al. [42] | 2010 | 1455 | 6 лет | Короткий ночной сон связан с нарушением содержания глюкозы в крови натощак, вызванным резистентностью к инсулину. |

| Yaggi et al. [43] | 2006 | 1709 | 18 лет | И слишком короткий, и слишком длинный сон повышают риск развития диабета. |

| Hall et al. [44] | 2008 | 1214 | Одномоментное исследование | Продолжительность сна связана со степенью риска метаболического синдрома. |

| Facco et al. [45] | 2010 | 189 | В течение беременности | Малая продолжительность сна связана с нарушением толерантности к глюкозе во время беременности. |

| Qui et al. [46] | 2010 | 1290 | В течение беременности | Гестационный диабет (диабет беременных) и нарушение толерантности к глюкозе чаще развиваются у тех, кто мало спит. |

Помимо нарушений метаболизма, ошибок репликации и повышенным по сравнению с нормой процентом гибнущих клеток [30], депривация сна может повлечь за собой негативные последствия для иммунной системы. У пациентов с постоянным недосыпом днём в крови повышается содержание маркеров воспаления — фактора некроза опухолей (TNF), интерлейкинов 1 и 6, а также кортизола [31], [47]. А ведь воспаление идёт рука об руку с повышенным риском множества заболеваний, начиная от инсульта и заканчивая болезнью Альцгеймера. Например, при последней клетки микроглии (это макрофаги в мозге) выделяют заметные количества интерлейкинов 12 и 23 — одних из важнейших сигналов воспаления. В норме этого, разумеется, не происходит, ведь ни болезни Альцгеймера, ни воспаления нет. Судя по всему, команду микроглии вырабатывать факторы воспаления даёт сам бета-амилоид. Далее, при болезни Альцгеймера астроциты (разновидность глиальных клеток, питают и поддерживают нейроны, направляют их рост у зародышей) становятся восприимчивыми к IL-12 и IL-23 (опять же, в норме такого не наблюдается.) Отложения бета-амилоида увеличиваются в размерах, клеток астроглии становится всё больше, а нейронов рядом с ними — всё меньше [48]. Если снизить выработку IL-12 и IL-23 в клетках глии, патология замедлит своё развитие.

Во взаимосвязях воспаления, выделения интерлейкинов и работы астроцитов при болезни Альцгеймера ещё предстоит разобраться, но уже сейчас ясно, что такие взаимосвязи существуют. На самом деле, подобных корреляций выявили уже немало. А о связи нарушений сна и различных заболеваний (нервных, и не только) будет отдельная статья.

Ощущение сна во время бодрствования

Сон. По данным ЭЭГ-исследования, выявлено два вида сна и различные его стадии. Существует медленноволновый сон (с альфа-волнами, тета-волнами и дельта-волнами) и парадоксальный сон (с бета-волнами и быстрыми ритмическими движениями глазных яблок).

В медленноволновом сне, которому предшествует период засыпания с альфа-волнами на ЭЭГ, различают 4 стадии:

1 стадия. В начале ее появляются тета-волны. Это дремотное состояние с полусонными мечтаниями, гипнагогическим ментизмом. Может длится до 9 минут;

2 стадия. На этой стадии на ЭЭГ появляются «сонные веретена». Длится от 30 до 45 минут;

3 стадия. Длится несколько минут, «сонные веретена» исчезают, уступая место медленноволновой активности;

4 стадия. Стадия глубокого, восстановительного сна. Преобладают дельта-волны. Длится около 30 минут. В этот период возникают 80 % сновидений, ночные ужасы, лунатизм, энурез.

Период сна состоит из 5 циклов по 90 минут. В каждом из них имеется медленноволновый сон, и парадоксальный, длящийся до 1520 минут. В трех последующих циклах медленного сна третьей и второй стадии нет.

Диссомнический синдром. При психических заболеваниях возникают нарушения функции сна и сновидений. Как правило, патология сна является одним из наиболее ранних и устойчивых признаков психического расстройства, равно как нарушение вегетативной регуляции, общей чувствительности, влечений, активности. В ремиссии все эти отклонения исчезают обычно последними либо сохраняются на неопределенные сроки, указывая тем самым на неполное выздоровление.

Гиперсомния патологическая сонливость. Чаще встречается при нервных заболеваниях (летаргический энцефалит, опухоли головного мозга и др.). Нередко наблюдается также в состоянии апатии, легкой оглушенности сознания, при отравлении психотропными препаратами. Легкие депрессии нередко сопровождаются повышенной сонливостью. Сон приобретает для таких пациентов определенное психологическое значение, формируется нечто вроде зависимости от сна, так как в это время, по их словам, они «отдыхают» от тягостных переживаний бодрственного состояния. По мере углубления депрессии гиперсомния сменяется бессонницей.

Гиперсомнические состояния могут возникать в виде приступов: нарколепсия, пикквикский синдром, синдром Кляйн-Левина, истерическая гиперсомния.

Нарколепсия характеризуется приступами сонливости в дневное время, припадками катаплексии, нарушениями ночного сна, состояниями паралича сна, а также психическими отклонениями синдром Желино. Приступы сонливости, длительностью до 2030 минут, возникают до трех, пяти раз в день и более, ежедневно или реже. Сон физиологический, глубокий, но пациента можно разбудить. Уснуть он может где угодно, испытывая внезапно возникшую непреодолимую потребность во сне. Зрачки в это время в отличие от эпилептического припадка сужены. Катаплексия внезапное падение постурального тонуса до 23 минут сопутствует приступам сна, но может возникать и отдельно от них. Катаплектические приступы часто провоцируются эмоциями (смех, радость, плач), внезапными и интенсивными сенсорными стимулами. Падение тонуса идет быстрой волной в направлении сверху вниз. Перед ночным засыпанием нередко появляются гипнагогические обманы восприятия (зрительные, слуховые, тактильные), страхи. При нарколепсии, но часто и вне ее наблюдаются состояния паралича сна, возникающие при засыпании или, что случается чаще, во время пробуждения. Ночной сон нарушен: бессонница, сдвиг формулы сна, частые спонтанные пробуждения, кошмары. Выявляется астенизация психики, раздражительность, торпидность, адинамические и апатические включения. Встречаются сексуальные расстройства, нарушения менструального цикла, ожирение, явления гипертиреоза, метаболические сдвиги. Нарколепсия может наблюдаться при органических заболеваниях головного мозга, но чаще имеет эссенциальную природу. Приступы сонливости, наподобие нарколептических, могут возникать при эпилепсии.

Пикквикский синдром ожирение, расстройства дыхания (учащенное, поверхностное дыхание) и дневные приступы сонливости. При засыпании появляются отдельные клонические гиперкинезы, отчего пациенты могут упасть, засыпая, как это им и свойственно, в положении сидя. Предполагают наследственную природу данного синдрома. Преморбидно пациенты экстравертированы, добродушны, активны, неумеренны в еде и весьма практичны.

Синдром Кляйн-Левина встречается в основном у юношей и проявляется приступами сна (несколько часов, дней), перед началом или по окончании которых наблюдается булимия. В структуре приступов отмечают, кроме того слабость, апатию, аспонтанность, инициальное психомоторное возбуждение, редко шизофреноподобные расстройства.

Истерическая гиперсомния проявляется приступами глубокого сна, возникающими в связи с психогенией. Во время сна обнаруживается мышечный гипертонус, аналгезия кожи и слизистых покровов, задержка мочи и стула, тахикардия. На ЭЭГ выявляется картина бодрствования. Подобные состояния близки, вероятно, состояниям истерического психоза, известным как истерический ступор.

Истерическому ступору, возникающему в качестве реакции на психическую травму, а также после их в структуре других истерических психозов (синдром Ган-зера, пуэрилизма, псевдодеменции) свойственны следующие проявления. Пациенты застывают в очень выразительной позе, эмоционально напряжены. Тонус мышц несколько повышен, оказывается противодействие внешним попыткам изменить положение тела. Контакт с окружающим миром полностью не прерывается, глаза открыты. Сохраняются мимические реакции на вопросы, затрагивающие травмирующую ситуацию пациенты сжимают губы, закрывают глаза. Ступор может сохраняться длительное время, исчезает сразу или постепенно, минуя другие истерические синдромы. Физическое состояние существенно не страдает. Сравнивая истерические гиперсомнию и ступор, можно сделать вывод о том, что глубина расстройств во время ступора представляется несколько меньшей.

Инсомния. Значительное сокращение нормы суточного сна вплоть до полной бессонницы. Встречается в острых психотических состояниях, в период продрома различных психозов, в абстиненции, при маниакальных состояниях. Укорочение сна часто бывает при депрессии, иногда длительное время наблюдается полное отсутствие сна. Следует заметить, что жалобы многих пациентов на бессонницу нередко преувеличены и отражают скорее страх бессонницы, нежели истинные нарушения сна.

Нарушения засыпания часто обусловлены психогенными факторами и связаны с невротическими и неврозоподобными расстройствами: волнением, беспокойством по поводу событий минувшего дня, тревожностью в связи с предстоящими событиями, явлениями психической гиперестезии, неприятными физическими ощущениями, ипохондрическими опасениями и др. Нередко встречается боязнь бессонницы, побуждающая к излишне энергичным усилиям ускорить наступление сна, а на деле только препятствующим ему. Засыпание может быть нарушено при депрессии, абстиненции, в психотических состояниях. Так, у больных с тревожной депрессией иногда возникает страх сна («усну и не проснусь»), гипнагогический ментизм, вегетативно-сосудистые пароксизмы. С наступлением ночи потребность во сне у депрессивных больных может утрачиваться, появляется желание что-то делать, «сон не идет». Иногда засыпание может быть нарушено в том смысле, что оно наступает внезапно, без предшествующего дремотного периода: «засыпаю нечаянно, как отключаюсь, проваливаюсь в сон». Таким же внезапным может быть пробуждение. Весьма часто засыпание сопровождается различными другими нарушениями: миоклоническими вздрагиваниями, необычными телесными ощущениями, обманами восприятия, чувством увеличения или уменьшения в размерах тела и отдельных его частей, дисфорическими сдвигами настроения, раскачиванием тела, стереотипными движениями головы, зубным скрежетом (бруксизмом), необычными позами, вскакиваниями.

Искажение формулы сна. Повышенная сонливость днем сочетается с утратой потребности во сне и бессонницей ночью. Формула сна может быть сдвинута: засыпание глубокой ночью сопровождается поздним пробуждением от сна. Циклы сон бодрствование могут быть удлинены или укорочены так, что пациент «не вписывается» в естественный ритм смены дня и ночи.

Недержание сна. На фоне нарушения нормального суточного ритма сна наблюдаются частые (через каждые 23 часа) и непродолжительные (от 30 минут до 1 часа) погружения в сон. Наблюдается у стариков.

Утрата чувства сна. Пробудившись от сна, больные не осознают, что спали: «Сновидения были, а не спала » «Не спал, хотя, говорят, похрапывал » «Кажется, не спала вовсе: только закрыла глаза и тут же открыла их ». Такой сон не приносит обычно чувства отдыха и бодрости.

Изменения глубины сна. Сон может быть поверхностным, с частыми пробуждениями, неполным отключением от происходящего: «Сплю, вижу сон и одновременно слышу, что делается вокруг Сплю и слышу свой собственный храп ». Некоторые больные утверждают, что перестали спать, как прежде, и им приходится довольствоваться лишь полудремотными состояниями: «Тело спит, а голова, кажется, вообще не отключается ». Сон, напротив, может быть чрезвычайно глубоким, «одуряюще тяжелым», профундосомния. Часто при этом не появляется обычного чувства засыпания, больные как бы «проваливаются в сон, как в глубокую яму». Нет и нормального чувства пробуждения. «Такое чувство, что не проснулся, а очнулся от беспамятства». Такой сон также не приносит облегчения и свежести, даже при достаточной его длительности.

Паралич сна (катаплектоидное состояние, катаплексия пробуждения, каталептико-галлюцинаторный синдром). Состояние частичного пробуждения от сна. Проснувшись и понимая это, больные некоторое время испытывают тяжелое чувство скованности, оцепенения и совершенно не владеют телом: не могут встать, шевельнуться, открыть глаза, крикнуть. Одновременно с этим возникает сердцебиение, гипергидроз, иногда страх, тактильные, слуховые и зрительные галлюцинации. Некоторые больные в этот момент как будто осознают, что все это происходит во сне. Длительность указанных состояний не превышает нескольких секунд, однако в сознании больных она переживается значительно большей. Нередко появляется страх повторения подобных состояний. Скованность иногда охватывает лишь отдельные группы мышц, например, жевательных, проявляясь тризмом после пробуждения. Проснувшись, пациент некоторое время не может открыть рот, что-нибудь сказать, зубы в это время стиснуты.

Ониризм. Расстройство сознания, появление которого связано с нарушением сна и приурочено к полудремотным состояниям. При засыпании возникает наплыв ярких зрительных галлюцинаций фантастического содержания и последовательной сменой одной ситуации другой гипнагогический ониризм (Снежневский, 1941). Из аффективных расстройств преобладают удивление, боязливое восхищение. Постоянно наблюдается дезориентировка в окружающем. В дальнейшем гипнагогический ониризм может смениться состояниями ориентированного и полного ониризма. В период ориентированного ониризма сценоподобные обманы восприятия (галлюцинации и псевдогаллюцинации) фантастического содержания переплетаются с иллюзорным или адекватным восприятием окружающей обстановки. В состоянии полного ониризма наблюдается отрешенность от действительности, содержание сознания всецело определяется фантастическими переживаниями. Наблюдаются ступорозные и субступорозные состояния. Аутопсихическая ориентировка не нарушается. Продолжительность эпизодов ониризма невелика до двух, трех суток. Чаще всего ониризм наблюдается при интоксикационных (алкогольных) и симптоматических психозах. Выделяется не всеми.

Просоночные состояния (состояния опьянения сном). Неполное пробуждение, при котором под впечатлением продолжающихся оставаться актуальными сновидений автоматически совершаются различные, иногда опасные для окружающих действия, не оставляющие впоследствии воспоминаний.

Снохождения (лунатизм, сомнамбулизм). Чаще имеют невротический- характер, как и сноговорение Значительно реже являются симптомом эпилепсии. Наблюдается в третьей, четвертой стадиях глубокого сна (как и паралич сна, снохождения относятся к диссоциированным нарушениям сна.)

Невротическое снохождение (реже конституциональное, а также связанное с органическим поражением головного мозга черепно-мозговая травма, нейроинфекции) могут сочетаться с другими парасомниями: ночными страхами и энурезом, сомнилоквией (гипническими приступами) катаплексией и нарколепсией. Ночные страхи детей большей частью имеют невротическую природу и обусловлены пугающими сновидениями, воспоминаниями, фантазиями на тему острых дневных впечатлений фильмы ужасов, сказки, нападения животных и т. д. Реже страхи во сне и перед засыпанием имеют бредово-галлюцинаторный характер, что может быть установлено расспросом. Наблюдаются также протопатические, обычно не сохраняющиеся в памяти страхи неясной природы, а кроме того эпизоды сумеречного помрачения сознания со страхом. Парасомнический энурез, в отличие от эпилептического, не сопровождается тоническими судорогами (или они кратки и сочетаются с общим непродолжительным беспокойством), нередко перед упусканием мочи бывает тахикардия и эрекция, а также сновидения соответствующего содержания (ребенку снится, к примеру, что он находится в туалете). Без ЭЭГ-исследования разграничение эпилептических и парасомнических феноменов может стать проблематичным. Кроме хождений и говорений во сне часто бывают вздрагивания, крики, вскакивания, размахивания руками, разные движения ногами, раскачивание головы, вставание на четвереньки и др. Некоторые действия оставляют у пациентов тяжелое впечатление. Так, больной с беспокойством сообщил, что просыпается в тот момент, когда его рука сдавливает собственное горло. Встречается «сон с открытыми глазами».

Ночные ужасы эпизоды панического страха с криком, возбуждением, неузнаванием обстановки и окружающих. Приурочены к периоду медленноволнового сна (третья, четвертая стадии). Воспоминаний обычно не сохраняется, по окончании эпизода пациент почти сразу же засыпает.

Кошмары мучительные сновидения, возникающие во время парадоксального сна. Благодаря своей эмоциональной окраске запоминаются лучше, чем другие сновидения. Психологически связаны с проблемами, которые пациент испытывает наяву часто встречаются при нарушениях настроения, депрессии.

Волчий сон редкие случаи абсолютной бессонницы в течение многих лет. По данным ЭЭГ, эти люди спят частыми, но очень короткими порциями, незамечаемыми пациентами и окружающими.

Во время сна, при пробуждении могут возникать разнообразные психопатологические феномены: страхи, обманы восприятия, нарушения схемы тела, расстройства пространственной ориентировки, явления психической анестезии, деперсонализации, бредовые идеи. При маскированной депрессии, например, часто наблюдается «феномен беспокойных ног» чувство онемения той или иной части тела, парестезии, которые вскоре проходят, если больные начинают разминать, массировать соответствующий участок тела. Во время сна могут возникать также судорожные припадки. При так называемой ночной эпилепсии судорожные пароксизмы наблюдаются только во время сна. Иногда продуктивная симптоматика возникает преимущественно во сне, а в дневное время ее нет.

Сновидения. При психических заболеваниях обычно наблюдается учащение сновидений, изменение их содержания и интенсивности. Нередко констатируется появление необычно ярких, сценоподобных и даже цветных снов. Реже отмечается утрата сновидений, несвойственная им ранее блеклость. Содержание сновидений может быть связано с болезненными переживаниями периода бодрствования. Иногда в сновидениях получают отображение еще не оформленные симптомы заболевания. Так, при алкоголизме накануне рецидива влечения к алкоголю появляются сновидения «питейного содержания» (Газин, 1952). Наступлению делириозного помрачения сознания нередко предшествуют кошмарные сновидения. Тягостные сновидения наблюдаются у депрессивных больных. Как правило, такие сновидения характеризуются хаотической и незапоминающейся сменой образов. Могут возникать стереотипно повторяющиеся сновидения. В части случаев это связано, по-видимому, с тем, что в действительности вновь увиденный сон воспринимается с чувством, что он был уже несколько раз раньше. Иногда прерванные сновидения при погружении в сон возобновляются с места остановки и продолжаются далее «серийные сны». Наблюдаются «сделанные сны», а также насильственное «отнятие» сновидений. В сновидениях могут отражаться обстоятельства психических травм, как недавних, так и давно минувших. Так, у старых фронтовиков в сновидениях с необычайной яркостью оживают воспоминания о наиболее тяжелых эпизодах военной жизни. У больных старческого возраста содержанием сновидений могут быть события и впечатления детских лет. Наблюдаются гипнагогические сновидения: видится сон и одновременно с этим понимается, что это сновидение. Некоторые больные сообщают, что испытывают чувство, будто им «снится, что видится сон». В это время они даже пытаются позвать кого-нибудь помочь им проснуться. В самоощущениях периода сна больные чаще воспринимают себя совершенно здоровыми, без проявлений актуальных симптомов заболевания. Отношение к содержанию сновидений большей частью остается адекватным. Встречаются, однако, больные, приписывающие снам пророческое значение. В связи с этим сновидения могут оказывать неизгладимое впечатление, значительно более глубокое, чем реальные события. Убежденность в существовании пророческих снов отзвук древней веры в реализм сновидений. Нередко, однако, эта убежденность бывает связана с феноменом уже виденного реальные события воспринимаются как повторение увиденного ранее во сне. Так, пациентка утверждает, что в течение последних двух лет она стала обладательницей дара пророчества. По ее сообщениям, во сне она постоянно видит двух женщин, рассказывающих о смысле происшедшего или того, что случится в будущем. Позже, наяву, когда что-то происходит, она вдруг вспоминает, что об этом уже слышала от голосов во сне, знала, что все это будет. Иногда больные рассматривают сновидения в качестве своеобразного эквивалента действительности, одновременно с этим понимая, что все происходило во сне. Такого рода опредмечивание сновидений является, очевидно, одним из проявлений патологии самосознания сновидение воспринимается как реальность, а не как факт внутренней жизни. Наверное, тут можно говорить о галлюцинаторных сновидениях. У некоторых пациентов симптоматика заболевания (деперсонализация, обманы восприятия, страхи и т. д.) проявляется во время сна.