Перед сном у ребенка судороги

Вздрагиваете при засыпании? Врач объяснил, почему так происходит и когда должно насторожить

Вам наверняка знакомо ощущение, когда вы уже почти провалились в сон, а потом тело непроизвольно и резко вздрагивает — и вы просыпаетесь. Врач-невролог «Центра здорового сна» Алексей Малков объясняет, почему наш организм так делает и на что это может указывать.

Почему тело «дергается» во сне

— Явление называется «ночными подергиваниями». Это один из видов гиперкинезов, которые характеризуются частыми и непроизвольными сокращениями мышечных волокон. Сокращаться могут целые мышечные группы: конечности, лицо или даже все туловище, — описывает врач. — Подергивания возникают в основном в момент засыпания или во время глубокого сна.

Такое может происходить абсолютно со всеми: людьми любого возраста и пола.

— Непроизвольные движения во сне зачастую будут вариантом нормы, — успокаивает врач. — В таком случае это происходит вследствие накопления факторов стресса, выработки адреналина, который и выбрасывается в фазе быстрого или медленного сна. В результате человек вздрагивает. Длительная работа за компьютером, использование гаджетов перед сном, переизбыток информации — все это повышает вероятность такой реакции организма.

Алексей Малков приводит примеры различных видов подергиваний, которые могут быть вариантами нормы: может дрожать конкретное место (палец, глаз), могут происходить спонтанные разгибания-сгибания ступней или кистей, тики век, сокращения языка, непроизвольные вращения глазных яблок. Иногда «подергивания» выражаются артикуляционно — внезапными вскрикиваниями во сне.

На какие патологии может указывать такой симптом

В то же время подергивания могут быть симптомом таких неврологических заболеваний, как мышечная дистрофия, рассеянный склероз, синдрома апноэ. Также симптом возникает при токсоплазмозе, дефиците калия, эпилепсии, развивается вследствие энцефалита.

Понять, патология это или нет, по частоте явления нельзя. Невролог замечает, что это в том числе зависит от вида подергиваний:

— Они могут быть фокальными, когда задействована одна мышечная группа, сегментарными, когда присоединяются различные расположенные рядом структуры, и генерализованные, которые затрагивают все тело. Задача врача — дифференцировать, это доброкачественная миоклония (сокращения мышц) или патологическая.

Так что самостоятельно понять, нормальны ли ваши подергивания или есть подозрения на что-то серьезное, не получится. Если этот вопрос всерьез беспокоит, для дифференциации подергиваний нужно обратиться к сомнологу:

— Многие списывают все на стресс, в то время как дело в серьезной проблеме со здоровьем, — говорит врач. — Вот недавно у меня был случай: молодой человек во сне мог резко дернуться или даже ударить девушку, которая касалась его в постели. Он недавно вернулся из армии, так что все списывалось на стресс после службы. Однако в ходе обследования мы выявили ночную эпилепсию, которая выражалась такими фокальными, генерализованными приступами.

Что нужно обследовать, чтобы понять ситуацию

В первую очередь в кабинете врача вас ждет обычный опрос, чтобы выяснить, как подергивания проявляются. Обычно приглашают не только пациента, но и «соседа по постели», который видит его со стороны.

— Далее, как правило, делается электроэнцефалограмма (ЭЭГ), в случае подозрения на эпилепсию дополнительно — ночную ЭЭГ. Также назначается полисомнография для диагностики различных состояний во сне.

Но универсального набора диагностик нет. Например, если ситуация похожа на дефицит микроэлементов (в основном кальция и магния), то стоит сдать биохимический анализ крови. Если есть вероятность полинейропатии и синдрома беспокойных ног, то делается электронейромиография периферических нервов. Чтобы определить набор исследований, сперва придется обратиться к специалисту.

Ночная эпилепсия или эпилепсия во сне

В этой статье узнаем, что такое Ночная эпилепсия или Эпилепсия во сне, узнаем какие могут быть приступы во сне, какие отличия эпилепсии во сне от нарушения сна.

Эпилептические приступы по отношению ко времени суток могут быть: только ночными приступами, преимущественно ночными, приступы в любое время суток, только дневные. Характерное время приступов эпилепсии во сне: при засыпании или при пробуждении, особенно при раннем насильственном пробуживании или лишении сна (депривации сна).

Известно, что у третьей части от всех пациентов с эпилепсией (по разным данным у 10-45%) бывают только ночные эпиприступы или возникающие преимущественно во время сна, то есть у около 30% эпилепсия во сне.

Пациенты окрестили такую эпилепсию, связанную со сном, ночная эпилепсия. Хотя официально такого термина в эпилептологии не введено.

Выделяют ряд терминов, относящихся к событиям, связанным со сном:

Так много терминов, относящихся к ночным приступам, говорит о вариабельности проявлений во сне, о высокой частоте пароксизмов, о сложности диагностики. Возможны сочетания нескольких этих и других нарушений при эпилепсии и без неё.

Ночная эпилепсия причины

Вероятность возникновения приступов эпилепсии во сне определяется физиологией сна. Узнаем, что происходит в коре головного мозга при эпилепсии во сне.

Во время сна меняется возбудимость нервных клеток, работа их становится асинхронной.

Сон может нарушаться при эпилепсии, чаще при фокальных формах.

На ЭЭГ во время эпиприступов отмечается усиление или нарастание индекса эпиактивности в фазу медленного сна.

В фазу сна быстрого движения глаз – отмечается нарушение синхронности биоэлектрической активности. За счёт асинхронности разрядов в фазу сна быстрого движения глаз идёт подавление распространения разрядов на другие отделы мозга.

При нарушении фаз сна, с укорочением фазы сна быстрого движения глаз отмечается возбудимость, а на ЭЭГ усиление распространения разрядов, что иногда называют термином снижение порога судорожной готовности.

При депривации сна возникает повышенная сонливость, что способствует засыпанию во время записи ЭЭГ. При записи электроэнцефалограммы во время сна с большей вероятностью удается выявить патологическую активность.

Кроме депривации (лишения) сна провоцировать эпиактивность могут насильственное пробуждение, сытная еда, некоторые медикаменты (легкие седативные препараты).

Генерализованные эпилепсии и сон

Приступы во сне характерны для идиопатических генерализованных эпилепсий. Объясняется эта связь повреждением таламокортикальных структур.

При идиопатических генерализованных эпилепсиях депривация сна стимулирует эпиактивность и увеличивает вероятность эпиприступа.

Приступы чаще возникают при засыпании или пробуждении, особенно при раннем насильственном пробуживании.

Так, в первые 15 минут – 1 час после подъёма у пациентов с ювенильной миоклонической эпилепсии отмечаются эпиприступы: миоклонии (чаще по типу подергиваний в руках) или, особенно при неэффективной терапии, генерализованные тонико-клонические приступы.

При эпилептических энцефалопатиях с электрическим статусом медленного сна (ESES), даже по названию видно, что проявления заболевания связаны со сном. Особенностью этих форм эпилепсии является наличие продолженной эпилептиформной активности с высоким индексом эпиактивности (более 80%) в фазу медленного сна. А в фазу сна быстрого движения глаз индекс эпиактивности снижается.

Ночные приступы при эпилептических энцефалопатиях с электрическим статусом медленного сна могут быть в виде: фокальных моторных приступов во время сна, генерализованных тонико-клонических приступов. Возможны также и дневные приступы как фокальные, так и генерализованные.

Симптоматическая вторично-генерализованная эпилепсия меньше зависит от циклов сон-бодрствование. При этой форме эпилепсии эпилептиформная активность и эпиприступы могут быть в любое время суток с равной вероятностью.

Фокальные эпилепсии и сон

При фокальных эпилепсиях приступы чаще возникают во время сна, в любой из фаз фазе сна, но чаще во время стадии медленного сна.

При симптоматической височной эпилепсии, эпиактивность чаще выявляется во время медленного сна, а приступы чаще дневные.

Ночная эпилепсия симптомы

При аутосомно-доминантной ночной лобной эпилепсии отмечаются такие ночные приступы:

Особенности симптомов аутосомно-доминантной ночной лобной эпилепсии:

«Ночная эпилепсия взрослых», «Ночная эпилепсия у детей», «эпилепсия во сне» — так пациенты чаще называют именно Аутосомно-доминантную ночную лобную эпилепсию. Такая эпилепсия может начинаться в любом возрасте: в детском и во взрослом. У 30% пациентов она устойчива к противоэпилептическим препаратам, поэтому может продолжаться в течение всей жизни пациентов. От применения политерапии этой формы удается добиться лишь незначительное снижение силы, частоты и продолжительности ночных приступов эпилепсии.

Эпилепсия во сне или нарушение сна

Как отличить ночные приступы, являются ли приступы проявлением эпилепсии во сне или это нарушение сна?

Дифференциальный диагноз пароксизмальных событий во сне

Для уточнения характера ночных приступов объективным методом исследование является проведение видео ЭЭГ-полисомнография. Вариантом диагностики эпилепсии во сне является видео ЭЭГ – мониторинг, исследования более информативно после проведения депривации сна.

Если во время пароксизма одновременно регистрируется эпиактивность на ЭЭГ сна, то эти пароксизмы эпилептического генеза, то есть это эпилептические приступы во сне.

Ночные приступы могут быть короткими, и не сопровождаться эпилептиформными ЭЭГ разрядами, то эти нарушения не эпилептического генеза, относятся чаще к разряду парасомний.

Нарушения сна часто привязаны к определенным стадиям сна и имеют характерную клиническую картину.

На приёме эпилептолога встречаются и такие варианты, когда у пациента есть ночные приступы и эпиактивность, но это не эпилепсия.

Приведём клинический пример приступов во сне, сопровождающихся эпилептиформной активностью на ЭЭГ, но не относящихся к эпилепсии.

Обратился на приём мальчик, 3 лет, с ночными пароксизмами в виде снохождения, сноговорения. Со слов мамы: «Через 2 часа после засыпания встаёт с кровати говорит, идёт по квартире. Как- будто он что-то ищет. Чаще что-то невнятно. Часть слов понять можно, связаны со сном, с событиями дня. Иногда сын смеётся, плачет, стонет, боится, торопится. Глаза открыты, но взгляд неосознанный или «дикий». Через минут 10 мне удается его успокоить, уложить. Он спокойно засыпает. После лечения успокоительными препаратами был перерыв в его лунатизме 4 месяца, а затем постепенно участились до 2-4 раз за месяц». На ЭЭГ у пациента есть эпиактивность типа доброкачественных эпилептиформных разрядов детства в небольшом количестве в фоне и во сне. При проведении ЭЭГ с депривацией сна: во время записи сна нейрофизиологами описан пароксизм (сел на кровать, не реагировал, сказал несколько слов), но в этот момент эпиактивности по ЭЭГ не отмечалось.

Поставлен диагноз: Парасомнии (снохождение, сноговорение). Сопутствующий диагноз: Доброкачественные эпилептиформные нарушения детства. Данных за активную эпилепсию в настоящее время нет.

Противоэпилептические препараты никогда не назначались этому пациенту. Делался акцент на необходимости соблюдать рациональный режим дня. В терапии он получал седативные препараты или ноотропы в возрастных дозах виде монотерапии (пантотеновую кислоту, адаптол, атаракс, фенибут, отвар седативных трав, новопассит) курсами на 1-2 месяца, 1-3 курса в год. Ответ на такую терапию всегда хороший: вышеописанные парасомнии полностью прекращались на 4-8 месяцев или значительно уменьшались; могли носить стертый характер (садится на кровать во сне, сидит 3-5 секунд, сам ложится и спит дальше; не чаще 1-2 раз в месяц).

Ребенок наблюдается у эпилептолога в течение нескольких лет. С течением времени постепенно жалоб на нарушение сна становится всё меньше. По ЭЭГ эпиактивность типа ДЭРД персистирует: в разных записях может быть в небольшом индексе или отсутствует.

Чем отличаются ночные приступы эпилепсии от парасомний:

С чем можно спутать ночную эпилепсию?

Нарушения сна, похожие на эпилепсию во сне:

Эпилепсии во сне, похожие на нарушения сна

Какие формы эпилепсии часто пропускают, а лечение проводят как неэпилептические нарушения во сне:

Клинические проявления при этих фокальных эпилепсиях схожи с нарушением сна неэпилептического генеза. Но ещё и в диагностике возникает сложность: при проведении ЭЭГ, в том числе ЭЭГ сна с депривацией сна, далеко не всегда можно выявить наличие эпиактивности. Данные МРТ головного мозга тоже не всегда могут выявить морфологический дефект.

Для точной диагностики эпилепсии во сне следует:

В сложных случаях назначаем пробное лечение противоэпилептическими препаратами и оцениваем эффект от терапии.

А иногда, когда есть явные сомнения в правильности диагноза эпилепсия, в условиях стационара следует отменить ранее назначенные противосудорожные; и сделать заключение по эффекту от отмены.

Итак, из всего разнообразия и сложности темы ночной эпилепсии отметим, что около трети пациентов с эпилепсией имеют приступы во сне; ночные приступы могут быть проявлениями разных форм эпилепсии, чаще идиопатической генерализованной у детей или фокальных (височных и лобных) эпилепсий; ночные приступы могут быть как проявлением эпилепсии, так и нарушением сна неэпилептического генеза.

Из статьи мы узнали: что такое ночная эпилепсия или эпилепсия во сне, какие бывают приступы эпилепсии во сне, причины эпилепсии во сне, об эпилепсии во сне у детей, какие приступы во сне не являются эпилепсией, об отличиях эпилепсии во сне от нарушений сна, о нарушениях сна при эпилепсии, о парасомнии.

Важно помнить, что при любых приступах во сне надо обратиться к врачу неврологу для уточнения диагноза и своевременной помощи.

Как избавиться от вздрагивания и судорог при засыпании?

Ощущение вздрагивания или подергивания мышц при засыпании или во время сна встречается нередко как у детей, так и у взрослых; это явление может быть начальным симптомом эпилепсии (миоклония Симмондса) или простыми гипногогическими подергиваниями групп мышц: иногда человек просыпается от резкого толчка, который во сне видится падением, столкновением с чем-либо.

Происхождение:

Также ученые определяют гипногогические судороги как реакция на стресс. Например, у студентов во время сессии сон более прерывистый, беспокойный и часто сопровождается подергиваниями.

Или это может быть проявлением синдрома беспокойных ног. Человек жалуется на ощущение дискомфорта с мышцах голени (зуд, жжение, покалывание, боль давящего или распирающего характера). При этом такие ощущения больше выражены в вечерние часы или ночью. Во время сна часто появляются ритмичные движения нижними конечностями: они стереотипны, повторяющиеся; чаще всего сопровождаются сгибанием или разведением пальцев ног или движения всей стопой. Иногда состояние прогрессирует и переходит на верхние конечности.

При недостаточном питании мышечной ткани возможно появление судорог. Этот компенсаторный механизм призван увеличить приток крови к определенному участку, что улучшает трофику и устраняет причину «голодания».

Миоклонические подергивания при эпилепсии:

Ночная миоклония Симмондса регистрируется у половины больных с эпилепсией. Это стабильные судороги, которые возникают преимущественно в ночное время и склонны к прогрессированию. В дальнейшем они могут замещаться тоническими приступами генерализованного и очагового характера.

Подергивания могут ограничиваться одной группой мышц, а могут затрагивать сразу несколько. Также они часто меняют свою локализацию: одну ночь может дергаться рука или обе ноги, а во вторую уже задействуются мимические мышцы лица. Миоклонус может быть ассиметричным, а может поражать содружественные группы мышц; сустав затрагивается редко. Появление судорог может быть связано с острой нехваткой кислорода в тканях мозга, наличием патологических эпилептических импульсов или дегенеративных изменениях в клетках (что более характерно для людей пожилого возраста).

Гипногогические подергивания

Настоящие причины этого явления не изучены до сих пор. В Средневековье вздрагивание во время засыпания называли прикосновением дьявола.

Сейчас ученые разошлись во мнениях: одни считают, что судороги появляются во время смены одной фазы сна на другую; а другие грешат на гипоталамус. Этот участок мозга реагирует на смену темпа дыхания и сердцебиения и посылает сигналы, чтобы убедиться, что «все идет по плану». Благодаря резким сокращениям мышц проверяется жизнедеятельность организма.

Вздрагивания во сне чаще встречаются у детей. При этом ребенок потеет при засыпании, беспокойный, мечется во сне. Сновидения ребенка отличаются от снов взрослых. Подсознание детей не так сильно загружено переживаниями и последствиями нервных перенапряжений.

В структуре головного мозга находятся две системы, которые противоположны по своей активности. Ретикулярная активирующая система наиболее «энергична» во время бодрствования, отвечает на жизненно важные функции (дыхание и сердцебиение) и находится в стволе головного мозга. А вот ядро гипоталамуса отвечает за сам процесс засыпания и регулирует фазы сна. В конце рабочего дня вторая система активируется, и человек постепенно отходит ко сну. Но первая система не собирается сдаваться так просто и борется за контроль над движениями. И поэтому на фоне засыпания дергаются ноги, руки, появляются резкие движения, судороги носят характер миоклонических. Иногда эти ощущения встраиваются в сон, что проявляется чувством полета или падения.

Сонный паралич

При нарушениях системы «пробуждение-засыпание» может возникать сонный паралич. Это пугающее явление, которое сопровождается ощущением нехватки воздуха, страхом смерти, галлюцинациями.

Сонный паралич наступает из-за того, что мозг «опережает» тело. Фактически, вы уже проснулись, но процессы двигательной активности еще не запустились. Отсюда и появляются ощущения остановки дыхания, удушья, «чувство, что на мне кто-то сидит, сердце замирает, задыхаюсь, ноги не слушаются». Панический страх может вызвать зрительные и слуховые галлюцинации, которые носят враждебный характер. Чем более впечатлительная личность, тем более явные эти видения. Кто-то видит вспышки света, кто-то пугающих существ, а некоторые описывают мохнатые лапы, которые сдавливают шею или грудную клетку.

Скорейшее избавление от сонного паралича возможно при полном осознании происходящего. К способам профилактики относят нормализацию цикла сна, активные физические упражнения и уменьшение стрессовых ситуаций.

Как избавиться от подергиваний?

Если вздрагивания во сне являются признаком эпилепсии, то успешно применять медикаментозное лечение клоназепамом, карбамазепином, вальпроатовой кислотой в инъекционной или пероральной форме. Хорошие результаты дает применение нейролептиков.

Если подергивание мышц является реакцией на нарушение сна или стресс, то лучше заняться психологической профилактикой и обратиться соответственно к психологу или психоаналитику.

Постарайтесь отрегулировать режим сна: засыпать лучше в одно и то же время в хорошо проветренной комнате без раздражающий стимулов. Перед сном лучше избежать переедания, так как это не способствует легкому сну и спокойному пробуждению.

Конечно, идеально будет стараться избегать стрессовых ситуаций и беречь нервную систему. Можно перед сном принимать легкие седативные средства: настойка валерианы или пустырника.

Судорожный синдром у детей

Судорожный синдром у детей – неспецифическая реакция организма ребенка на внешние и внутренние раздражители, характеризующаяся внезапными приступами непроизвольных мышечных сокращений. Судорожный синдром у детей протекает с развитием парциальных или генерализованных судорог клонического и тонического характера с потерей или без потери сознания. Для установления причин судорожного синдрома у детей необходимы консультации педиатра, невролога, травматолога; проведение ЭЭГ, НСГ, РЭГ, рентгенографии черепа, КТ головного мозга и пр. Купирование судорожного синдрома у детей требует введения антиконвульсантов и проведения терапии основного заболевания.

Общие сведения

Причины

Судорожный синдром у детей является полиэтиологическим клиническим синдромом. Неонатальные судороги, развивающиеся у новорожденных, обычно связаны с:

Среди метаболических нарушений, являющихся причиной судорожного синдрома, следует выделить следующие:

В грудном и раннем детском возрасте в генезе судорожного синдрома у детей ведущую роль играют:

Менее частыми причинами судорожного синдрома у детей выступают опухоли мозга, абсцесс мозга, врожденные пороки сердца, отравления и интоксикации, наследственные дегенеративные заболевания ЦНС, факоматозы.

Определенная роль в возникновении судорожного синдрома у детей принадлежит генетической предрасположенности, а именно – наследованию особенностей метаболизма и нейродинамики, определяющих пониженный судорожный порог. Провоцировать судорожные припадки у ребенка могут инфекции, дегидратация, стрессовые ситуации, резкое возбуждение, перегревание и др.

Классификация

По происхождению различают эпилептический и неэпилептический (симптоматический, вторичный) судорожный синдром у детей. К числу симптоматических относятся фебрильные (инфекционные), гипоксические, метаболические, структурные (при органических поражениях ЦНС) судороги. Следует отметить, что в некоторых случаях неэпилептические судороги могут перейти в эпилептические (например, при длительном, более 30 минут некупируемом судорожном припадке, повторных судорогах).

В зависимости от клинических проявлений различают парциальные (локализованные, фокальные) судороги, охватывающие отдельные группы мышц, и генерализованные судороги (общий судорожный припадок). С учетом характера мышечных сокращений судороги могут быть клоническими и тоническими: в первом случае эпизоды сокращения и расслабления скелетных мышц быстро сменяют друг друга; во втором имеет место длительный спазм без периодов расслабления. В большинстве случаев судорожный синдром у детей протекает с генерализованными тонико-клоническими судорогами.

Симптомы

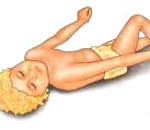

Типичному генерализованному тонико-клоническому припадку свойственно внезапное начало. Внезапно ребенок теряет контакт с внешней средой; его взгляд становится блуждающим, движения глазных яблок – плавающими, затем взор фиксируется вверх и в сторону.

В тоническую фазу судорожного приступа голова ребенка запрокидывается назад, челюсти смыкаются, ноги выпрямляются, руки сгибаются в локтевых суставах, все тело напрягается. Отмечается кратковременное апноэ, брадикардия, бледность и цианотичность кожных покровов. Клоническая фаза генерализованного судорожного припадка характеризуется восстановлением дыхания, отдельными подергиваниями мимической и скелетной мускулатуры, восстановлением сознания. Если судорожные пароксизмы следуют один за другим без восстановления сознания, такое состояние расценивают как судорожный статус.

Наиболее частой клинической формой судорожного синдрома у детей служат фебрильные судороги. Они типичны для детей в возрасте от 6 месяцев до 3-5 лет и развиваются на фоне подъема температуры тела выше 38 °С. Признаки токсико-инфекционного поражения головного мозга и его оболочек при этом отсутствуют. Длительность фебрильных судорог у детей обычно составляет 1-2 минуты (иногда до 5 минут). Течение данного варианта судорожного синдрома у детей благоприятное; стойких неврологических нарушений, как правило, не развивается.

Судорожный синдром у детей с внутричерепной травмой протекает с выбуханием родничков, срыгиваниями, рвотой, расстройствами дыхания, цианозом. Судороги при этом могут носить характер ритмичных сокращений определенных групп мышц лица или конечностей либо генерализованный тонический характер. При нейроинфекциях в структуре судорожного синдрома у детей обычно доминируют тонико-клонические судороги, отмечается ригидности затылочных мышц. Тетания, обусловленная гипокальциемией, характеризуется судорогами в мышцах-сгибателях («рука акушера»), лицевой мускулатуре («сардоническая улыбка»), пилороспазмом с тошнотой и рвотой, ларингоспазмом. При гипогликемии развитию судорог предшествует слабость, потливость, дрожь в конечностях, головная боль.

Для судорожного синдрома при эпилепсии у детей типична предваряющая приступ «аура» (ощущение озноба, жара, головокружения, запахов, звуков и пр.). Собственно эпилептический приступ начинается с крика ребенка, следующей за этим потерей сознания и судорогами. По окончании приступа наступает сон; после пробуждения ребенок заторможен, не помнит произошедшее.

В большинстве случаев установление этиологии судорожного синдрома у детей только на основании клинических признаков невозможно.

Диагностика

В силу многофакторности происхождения судорожного синдрома у детей, его диагностикой и лечением могут заниматься детские специалисты различного профиля: неонатологи, педиатры, детские неврологи, детские травматологи, детские офтальмологи, детские эндокринологи, реаниматологи, токсикологи и др.

Решающим моментом в правильной оценке причин судорожного синдрома у детей является тщательный сбор анамнеза: выяснение наследственной отягощенности и перинатального анамнеза, предшествующих приступу заболеваний, травм, профилактических прививок и пр. При этом важно уточнить характер судорожного припадка, обстоятельства его возникновения, продолжительность, повторяемость, выход из судорог.

Важное значение в диагностике судорожного синдрома у детей имеют инструментальные и лабораторные исследования. Проведение ЭЭГ помогает оценить изменения биоэлектрической активности и выявить судорожную готовность мозга. Реоэнцефалография позволяет судить о характере кровотока и кровоснабжения головного мозга. При рентгенографии черепа у ребенка может выявляться преждевременное закрытие швов и родничков, расхождение черепных швов, наличие пальцевых вдавлений, увеличение размеров черепа, изменения контуров турецкого седла, очаги обызвествления и другие признаки, косвенно свидетельствующие о причине судорожного синдрома.

Уточнить этиологию судорожного синдрома у детей в ряде случаев помогают нейросонография, диафаноскопия, КТ головного мозга, ангиография, офтальмоскопия, проведение люмбальной пункции. При развитии судорожного синдрома у детей необходимо выполнить биохимическое исследование крови и мочи на содержание кальция, натрия, фосфора, калия, глюкозы, пиридоксина, аминокислот.

Лечение судорожного синдрома у детей

При возникновении судорожного приступа ребенка необходимо уложить на твердую поверхность, повернуть голову набок, расстегнуть воротник, обеспечить приток свежего воздуха. Если судорожный синдром у ребенка развился впервые и его причины неясны, необходимо вызывать скорую помощь.

Для свободного дыхания следует удалить из полости рта слизь, остатки пищи или рвотных масс с помощью электроотсоса или механическим путем, наладить ингаляции кислорода. Если причина судорог установлена, то с целью их купирования проводится патогенетическая терапия (введение раствор кальция глюконата при гипокальциемии, раствора магния сульфата – при гипомагниемии, раствора глюкозы – при гипогликемии, антипиретиков – при фебрильных судорогах и т. д.).

Однако, поскольку в ургентной клинической ситуации не всегда удается осуществить диагностический поиск, для купирования судорожного пароксизма проводится симптоматическая терапия. В качестве средств первой помощи используют внутримышечное или внутривенное введение сульфата магния, диазепама, ГОМК, гексобарбитала. Некоторые противосудорожные препараты (диазепам, гексобарбитал и др.) могут вводиться детям ректально. Кроме противосудорожных препаратов, для профилактики отека головного мозга детям назначается дегидратационная терапия (маннитол, фуросемид).

Дети с судорожным синдромом неясного генеза, судорогами, возникшим на фоне инфекционных и метаболических заболеваний, травм головного мозга, подлежат обязательной госпитализации.

Прогноз и профилактика

Фебрильные судороги обычно прекращаются с возрастом. Для предупреждения их повторного возникновения не следует допускать выраженной гипертермии при возникновении у ребенка инфекционного заболевания. Риск трансформации фебрильных судорог в эпилептические составляет 2-10%.

В остальных случаях профилактика судорожного синдрома у детей включает предупреждение перинатальной патологии плода, терапию основного заболевания, наблюдение у детских специалистов. Если судорожный синдром у детей не исчезает после прекращения основной болезни, можно предположить, что у ребенка развилась эпилепсия.