по закону единства и борьбы противоположностей в любом развивающемся явлении можно выделить

Закон единства и борьбы противоположностей

Единство и борьба противоположностей — всеобщий закон природной и общественно-исторической действительности и её познания человеческим мышлением, выражающий суть, «ядро» диалектики. Этот закон занимает центральное место в материалистической диалектике, имеет универсальное методологическое значение. В мире нет таких явлений, которые бы находились вне процесса бесконечного развития, процесса возникновения внутри всякой целостности противоположных моментов, их превращения друг в друга, вне противоречивых отношений между ними.

Каждый объект заключает в себе противоположности. Под противоположностями диалектический материализм понимает такие моменты, «стороны» и т. п., которые (1) находятся в неразрывном единстве, (2) взаимоисключают друг друга, причём не только в разных, но и в одном и том же отношении, т. е. (3) взаимопроникают. Нет противоположностей без их единства, нет единства без противоположностей. Единство противоположностей относительно, временно, борьба противоположностей абсолютна.

Этот закон объясняет объективный внутренний «источник» всякого движения, не прибегая ни к каким посторонним силам, позволяет понять движение как самодвижение. Он ориентирует на раскрытие внутреннего механизма и динамики саморазвития. Он позволяет понять всякую целостность как сложную и расчленённую систему, заключающую в себе элементы или тенденции, непосредственно друг с другом несовместимые. Он даёт возможность всякую ставшую структуру истолковать так, что её пронизывает логика её исторического становления. Закон единства и борьбы противоположностей снимает иллюзию окончательности со всякой ограниченной формы существования в природе и обществе, он ориентирует на раскрытие преходящего характера таких форм, их переход в более высокие и развитые формы по мере исчерпания ими своих возможностей.

Относительно внешняя сторона единства и борьбы противоположностей состоит в том, что существуют вне друг друга полюсы или крайности, такие, как левое и правое, хорошее и дурное, плюс и минус, северный и южный полюсы и т. п. Эти полюсы в равной мере взаимно предполагают друг друга (нераздельны, находятся в корреляции) и исключают один другой (вытесняют, отталкивают, несовместимы). Рассудочное мышление, в силу своей ограниченности, познаёт только эту, внешнюю сторону единства и борьбы противоположностей. Оно видит в отношениях между противоположностями только взаимодействие логически равных крайностей. На основе этого представления полюсы истолковываются метафизическими концепциями дуалистически — как вечные мировые абсолюты («свет» и «тьма», абсолютно-положительное и абсолютно-отрицательное). Диалектика же, напротив, вовсе не останавливается на признании того, что противоположности проявляются как полюсы. Она усматривает за их взаимодействием неравноправное отношение противоположностей, возникающих одна из другой, их переход друг в друга, взаимопроникновение, доходящее до тождества, их противоречия и разрешение через борьбу.

«Диалектика есть учение о том,… как бывают… тождественными противоположности…»

В. И. Ленин. Конспект книги Гегеля «Наука логики». ПСС, изд. 5, т. 29, с. 98

С точки зрения разумного диалектического мышления действительных противоположностей не бывает вне единства и тождества, вне взаимопроникновения и борьбы. Точно так же не бывает действительного конкретного единства без специфических противоположностей (например, нового и старого, традиционного и творческого и т. п.). Диалектическое мышление не рассекает целое, абстрактно разделяя крайности, а, напротив, осваивает целое как органическое, как систему, в которой противоположности взаимопроникают, обусловливая весь процесс их развития. Тем самым воспроизводится конкретная целостность и развитие предмета «в логике понятий».

В этом законе наиболее концентрированно выражается противоположность диалектического мышления рассудочно-метафизическому, которое толкует «источник» движения лишь как отличный от самого движения и внешний для него, а единство — как существующее рядом с многообразием. Метафизика толкает на путь подмены движения и конкретного единства многообразия описанием внешних результатов и лишь внешне сопоставленных сторон предмета.

Вся история диалектики есть история борьбы вокруг этих проблем, попыток их решения. Родоначальник диалектики противоречий — Гераклит. Элейцы (Зенон) превратили противоречие в чисто субъективное и свели к средству опровержения движения и многообразия («отрицательная диалектика» — апория). В эпоху Возрождения идею «совпадения противоположностей» развивали Николай Кузанский и Бруно. Кант «устранял» антиномии лишь путём дуалистического разрыва субъекта и объекта. Попытки преодолеть этот разрыв вели к идее диалектического противоречия (Фихте, Шеллинг, Гегель). Особенно велика в разработке этой идеи заслуга Гегеля, который сделал в исследовании проблемы противоречия самое большее, что можно было сделать, оставаясь на почве идеализма.

Для современной буржуазной философии характерны, с одной стороны, тенденция иррационализации противоречия как якобы неразрешимого («трагическая диалектика»), с другой — попытка отрицать эту категорию, подменяя её терминологическими различениями (позитивизм).

Марксизм материалистически истолковал и разработал закон единства и борьбы противоположностей «как закон познания (и закон объективного мира)» (В. И. Ленин. К вопросу о диалектике. ПСС, изд. 5, т. 29, с. 316).

Подход к этому закону с точки зрения принципа совпадения диалектики, логики и теории познания направлен против сведения его к сумме примеров, на понимание его как всеобщего закона бытия и мышления. Объективная всеобщность этого закона — основа его методологических функций в познании. Доказательство его всеобщности требует исследования этих функций. Он определяет также и структуру научной теории, поскольку последняя раскрывает диалектику раздвоения единого.

Раздвоенность единого на полюсы — лишь результат того, что противоположности обретают относительную самостоятельность. Последовательно раскрывать движение как диалектически-противоречивое самодвижение можно лишь распространяя этот принцип также и на процесс познания. Диалектика требует ввести историзм в логику мышления и понять, что сама «истина есть процесс» (В. И. Ленин. Конспект книги Гегеля «Наука логики». ПСС, изд. 5, т. 29, с. 183).

Классический образец такой структуры — «Капитал» Маркса. Разрешение противоречий ведёт исследование вперёд по логике самого предмета и служит рациональным способом выработки новых понятий, их синтеза. Диалектическое противоречие в познании не сводится к столкновению тезиса и антитезиса. Оно заключается в движении к его разрешению. Понять диалектическое противоречие — значит понять, как оно развивается и разрешается. Разрешение его отнюдь не сводится к простому устранению путаных формально-логических противоречий в рассуждении. Адекватно сформулировать диалектическое противоречие внутри теории можно лишь в творческом процессе восхождения от абстрактного к конкретному. Поэтому развёрнутое изложение теории не может быть втиснуто в рамки единственной «непротиворечивой системы».

Процесс развития осуществляется через столкновение как внутренних, так и внешних противоположностей. Диалектика рассматривает внешние противоположности не как изначально различные сущности, а как результат раздвоения единого, в конечном счёте как производные от внутренних.

Выражение «борьба противоположностей» содержит следующий смысл: 1) всякая органическая система заключает в себе внутреннее противоречие; 2) это противоречие непрерывно разрешается и воспроизводится; 3) оно осложняется тем, что каждая из обладающих относительной самостоятельностью внешних противоположностей сама противоречива; 4) только через полное разрешение таких противоречий целого возможно прогрессивное преодоление его и переход к высшей форме.

Марксистское учение об общественном развитии построено на применении данного закона, на исследовании противоречий общества, оно обосновывает тезис о борьбе классов как движущей силе развития классового общества и делает из него свои революционные выводы. Социализм есть закономерный результат развёртывания и разрешения путём социальной революции противоречий капитализма.

Противоречия и формы их разрешения многообразны. Социализм тоже развивается путём противоречий, но они носят специфический, неантагонистический характер. Марксистское понимание единства и борьбы противоположностей противоречит попыткам абсолютизировать антагонизмы или истолковать их как некое фатальное разрушительное начало в истории. Антагонизм есть лишь ограниченная, преходящая форма отношений между противоположностями. Ложная апология антагонизмов приводит к концепции противоположностей без единства, без общности происхождения.

Категория диалектического противоречия имеет важное методологическое значение и для современного естествознания, которое всё чаще сталкивается с противоречивой природой объектов. Марксизм сделал категорию противоречия достоянием образа мыслей, вытекающего из целостного освоения мира человеком, у которого нет причин бояться противоречий или мешать их разрешению.

Мировоззренческое и воспитательное значение закона единства и борьбы противоположностей выражается и в том, что он учит никакую ступень развития, никакое достижение истории не рассматривать как окончательные и ориентируют на бесконечное творчество.

Три закона диалектики Гегеля. Начни разбираться в происходящем!

Как разобраться в происходящих вокруг нас событиях? Легко и быстро, посмотрев ютюбчик не получится. Все равно докапываться до сути придётся самому, изучая экономику, историю, философию. Однако одного знания фактов недостаточно, надо ещё уметь связывать их воедино, устанавливать причинно-следственные связи. А для этого необходимо освоить диалектику.

В рамках гегелианства и марксизма диалектика — это научно-философский метод познания универсальных законов развития природы, общества и мышления.

В отличаем от метафизика диалектика основана:

Во-первых, на признании всеобщей взаимосвязи материальных объектов и духовных сущностей и

Во-вторых, их непрерывного развития. Причём движущей силой этого развития, источником его «самодвижения», является противоречие.

Суть диалектической взаимосвязи, развития и противоречия раскрываются в законах диалектики. Их всего три:

— закон перехода количественных изменений в качественные,

— закон отрицания отрицания и

— закон единства и борьбы противоположностей.

Разберем каждый из них.

Закон Перехода количественных изменений в качественные

Качество — это внутренняя определенность предмета или явления, стабильная система характеристик и связей. Например, жидкое, либо газообразное состояние тела; в области общественных наук — общественно-экономическая формация.

Количество — внешняя определенность вещи, исчисляемые параметры предмета или явления. Это может быть число, величина, объем, вес, размер. В общественных науках — это уровень бедности, социального расслоения, различные экономические показатели.

Мера — единство количества и качества, то есть соотношение показателей, своеобразное равновесие.

По мере изменения количественных показателей наступает момент, когда происходит изменение меры, это приводит к коренной трансформации сущности предмета. Такие моменты получили название «узлов«, а сам переход в иное состояние понимается как «скачок«. Нарушение меры меняет качество и превращает одну вещь в другую, или одно явление в другое.

Классический пример — это кипящая жидкость. По мере изменения количественных характеристик — температуры — атомы начинают двигаться быстрее, в итоге нарушается мера, другими словами равновесие, стабильность старой системы, и происходит скачок — вода кипит и переходит в новое качество — превращается в пар.

Закон перехода количественных изменений в качественные применим не только к физике, но и к развитию общества. Так по мере накопления противоречий, изменения таких количественных показателей, как рост неравенства, бедности, эксплуатации ситуация может выливаться в революцию, происходит скачок, и как результат слом старых укладов и возникновение новых.

Закон Отрицания отрицания

Отрицание отрицания означает, что переход из одного качественного состояния в другое произошел после преодоления старого качества и вторичного принятия в новом виде того, что было накоплено на предшествующей ступени. Процесс развития носит поступательно-повторяемый характер. Новое всегда отрицает старое и занимает его место, но постепенно уже само превращается из нового в старое и отрицается все более новым. Таким образом, развитие скорее идет не линейным образом (по прямой), а по спирали: причем каждый виток спирали повторяет прежние, но на новом, более высоком уровне.

Направленность развития может быть как восходящей, так и нисходящей, хотя общая тенденция все же восходящая.

Так историческое развитие может проходить фазы восходящего развития и откатов назад. Например, расцвет и падение Римской империи, революции и контрреволюции.

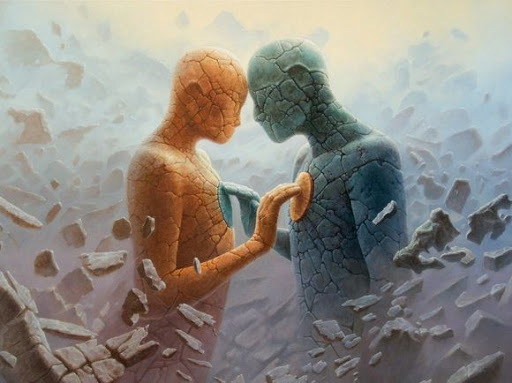

Закон единства и борьбы противоположностей

Этот закон диалектики вскрывает внутренний источник развития, его движущую силу. Основой всякого развития является борьба противоположных сторон. С одной стороны, существует связь и взаимодействие между ними. С другой стороны, они находятся в состоянии взаимоотрицании. Именно такого рода взаимоотношения противоположностей Гегель назвал противоречиями:

«Противоречие есть корень всякого движения и жизненности: лишь поскольку нечто имеет в самом себе противоречие, оно движется, обладает импульсом и деятельностью».

Разрешение любых противоречий представляет собой скачок, качественное изменение данного объекта, превращающий его в качественно иной объект, отрицающий старый.

В биологической эволюции именно путём борьбы наследственности и изменчивости происходит становление новых форм жизни. В общественно-историческом развитии можно рассмотреть общество, тождественное самому себе, но в нем есть силы, которым тесно в рамках данного общества: их борьба приводит к изменению качества общества, его обновлению.

Диалектика — это научно-философский метод познания общих законов развития природы, общества, мышления. Он основан на признании всеобъемлющей взаимосвязи предметов и явлений и их непрерывного развития, движущей силой которого являются противоречия.

Три закона диалектики всесторонне описывают данный метод познания. Чтобы легче запомнить, можно систематизировать их так:

Закон перехода количественных изменений в качественные отвечает на вопрос, «что» происходит. Здесь мы говорим о понятиях количества, качества и меры.

Закон отрицания отрицания отвечает на вопрос, «каким образом» происходит развитие. Оно происходит по спирали: каждый виток — это переход на новый высший уровень с сохранением некоторых черт старого состояния. Новое отрицает старое.

Закон единства и борьбы противоположностей отвечает на вопрос, «почему» происходит развитие. Движущей силой развития является противоречие, которое заключается во взаимосвязи и взаимоотрицании противоположных начал.

Законы диалектики можно отлично проиллюстрировать на развитии самого диалектического метода от гегелианства к марксизму. Гегель стоит на позиции идеализма, он считает, что все мироздание — это проявление мирового разума. Маркс же перевернул гегелевскую диалектику с ног на голову и поставил ее на рельсы материализма. Сознание по Марксу является лишь свойством материи (продуктом деятельности мозга), сама же материя развивается самостоятельно.

Так сложилась особая философская школа — диалектический материализм.

Сегодня ошибка многих пытающихся мыслить людей в том, что они чересчур упрощают окружающий нас мир. Многие взгляды на современное общество метафизичны. Мыслят вечными константами — жажда наживы, конкуренция, капитализм были и будут всегда тд. Непринято смотреть на проблему или явления комплексно, прослеживать взаимосвязь всех составляющих.

«В СССР кого-то репрессировали, значит социализм — это плохо, в современной РФ — есть примеры успешных людей, есть Юра Дудь, значит капитализм — это хорошо». То есть выдергиваются какие-то частности и на их основании делаются выводы об общем.

Только с позиций диалектики можно понять сложный, полный противоречий путь становления объективной истины, связь на каждой ступени развития науки элементов абсолютного и относительного, устойчивого и изменчивого, переходы от одних форм обобщения к другим, более глубоким. Именно такое понимание отличает диалектику от всякого рода вульгарно-эволюционистских взглядов, которые характерны для современных метафизических буржуазных и реформистских теорий.

Классические произведения и научная литература:

Закон единства и борьбы противоположностей

Единство и борьба противоположностей ― один из основных законов диалектики, выражающий источник самодвижения и развития явлений природы и социально-исторической действительности, выступающий и как всеобщий закон познания. Закон единства и борьбы противоположностей в системе материалистической диалектики занимает центральное место, являясь сутью, «ядром» диалектики, и рассматривается как важнейший ее закон – общего учения о развитии природы, общества и мышления. Характеристика всякого объекта, как подчиненного закону единства и борьбы противоположностей, указывает на источник движения и развития не где-то вне ero самого, не в сверхъестественных силах, а в самом объекте. Противоречия находятся в нас самих. Если вы не перестанете искать причины своих неудач на стороне и обвинять в них кого-либо, то вы не разрешите эти противоречия благополучным для себя образом. И даже если вы усвоите только одно правило – искать в себе причину своих неудач, изменять себя, а не обстоятельства и других людей, то жизнь ваша будет протекать благополучно.

Закон позволяет понять всякую целостность как сложную и расчлененную систему, заключающую в себе элементы или тенденции, непосредственно друг с другом несовместимые. Противоречия нужно разрешать. Но потом будут появляться новые противоречия, которые потребуют усилий для их разрешения. В общем, как писал Абрахам Маслоу, жалобам конца не будет. Единственное, на что можно рассчитывать, так это повышение уровня жалоб. И вообще по уровню жалоб можно судить об уровне развития человека. Самый низкий уровень жалоб – это невозможность удовлетворить пищевой инстинкт. У вас, дорогие читатели, нет такой жалобы. Вы уже разрешили это противоречие. Можете провести сами следующий эксперимент. Воздержитесь от воды два дня, и я уверен, что больше вы ни о чем, кроме нее, думать не будете. Куда денутся все высокие материи! Вы перестанете думать о правде, справедливости, любимых. Но это физиологическая потребность. Потребности нужно удовлетворять, а вот от зависимостей (наркотики, алкоголь, курение и пр.) следует избавляться. Несколько более высок уровень жалоб, связанных с удовлетворением оборонительного инстинкта. Это квартира, одежда. Среди вас таких тоже нет. Конечно, вам, может быть, хочется иметь жилье побольше, а одежду получше. Но это уже скорее относится к необходимости удовлетворить инстинкт лидерства (чувство собственной значительности), а также сексуальный. Так вот, дорогие мои читатели, ко мне вы пришли с противоречиями между вашими желаниями и вашими возможностями. Я готов вам помочь. Зная категории предельности и беспредельности, следуя закону перехода количественных изменений в качественные, вы не будете торопиться с осуществлением ваших притязаний. А после изучения данного закона вы быстрее определите ваши внутренние противоречия и достигнете удовлетворения ваших желаний.

Прежде всего, закон единства и борьбы противоположностей снимает притязание на окончательность со всякой ограниченной формы существования в природе и обществе, ориентирует на раскрытие преходящего характера таких форм, их переход в более высокие и развитые формы по мере исчерпания ими своих возможностей. Замечаете, как этот закон связан с категориями бесконечности и предельности и с законом перехода количественный изменений в качественные. Вы обратите внимание, что вам и легче будет предсказывать ваше будущее.

Относительно внешняя сторона закона единства и борьбы противоположностей состоит в том, что существуют вне друг друга полюсы, или крайности, – такие, как левое и правое, хорошее и дурное, плюс и минус, Северный и Южный полюсы и т.п. Эти полюсы в равной мере взаимно предполагают друг друга (нераздельны, находятся в корреляции) и исключают (вытесняют) один другой.

Прогресс материальной и духовной культуры происходит через порождение противоречащих друг другу тенденций, способов деятельности, все более многообразных способностей, форм общения, теорий, ценностей и т. п. «Сосуществование двух взаимно-противоречащих сторон, их борьба и их слияние в новую категорию составляют сущность диалектического движения» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. C. 136). Противоречие, столкновение, борьба противоположностей являются наиболее общей и самой глубокой движущей силой развития. «. Движущее начало всякого развития – разделение на противоположности, их борьба и разрешение» (Энгельс Ф. Анти-Дюринг. М., 1957, С. 328).

Не понимаю, почему сейчас совершенно прекратили цитировать классиков марксизма. Я продолжаю их изучать с еще большим вниманием, чем тогда, когда меня заставляли это делать. Моя пользующаяся успехом монография «Секс в семье и на работе» не могла бы быть так написана, если бы я не изучил работу Энгельса ― «Происхождение частной собственности, семьи и государства». В институте я только законспектировал те страницы, которые мне указывали преподаватели. Сами понимаете, это были страницы о происхождении государства. А то, что государство возникло из семьи, мною не осознавалось, да и сейчас многие в расчет не берут этот факт и не могут понять, что между государством и семьей есть противоречия, разрешение которых способствовало бы развитию и семьи, и государства. Ведь в семье дети и взрослые проходят все виды тренинга, ибо там приходится выполнять управленческие функции и решать экономические вопросы, юридически дела, проблемы воспитания. В семье дети могут научиться любить. Недаром древнегреческий философ и государственный деятель Солон на ответственные посты назначал только тех, у кого были благополучные семьи.

Идеи, отражающие закон единства и борьбы противоположностей, имеются и у древних греков. У Гераклита есть концепция непрерывного изменения, которое в основном является круговоротом материальных стихий. Все существующее постоянно переходит из одного состояния в другое, все течет и изменяется, нет ничего неподвижного: «Холодное теплеет, теплое холодеет, влажное высыхает, сухое увлажняется» (Материалисты Древней Греции. М., 1955. C. 52). Один из самых знаменитых афоризмов звучит так: «Все течет, все меняется. Нельзя дважды войти в одну реку. Когда ты входишь в эту же реку второй раз, то на тебя уже катят совсем другие волны». Чем хороша философия? Тем, что она изучает наиболее общие законы природы и общества. Поэтому, зная эти законы, ты уже перенесешь этот принцип и на другие сферы жизни. И в другом частном случае этот афоризм будет выглядеть следующим образом: «Все течет, все меняется. Нельзя дважды провести ночь с одной женщиной. Если ты будешь проводить с этой женщиной вторую ночь, то можешь получить совсем другие ласки». Только мужчина, хорошо знающий практическую философию, может заметить очень небольшую разницу в состоянии своей любимой женщины и не будет лезть со своими ласками, понимая, что данный момент неподходящий. Здесь тоже мы видим действие закона единства и борьбы противоположностей. Ведь возникает противоречие между прежними представлениями о предмете и его теперешним состоянием.

К бизнесу это тоже относится. Если пять лет назад я успешно сотрудничал с определенным человеком, то это вовсе не значит, что и в этот раз сотрудничество будет успешным. Философски образованный врач каждый день будет проводить диагностику состояния больного, и лечение его будет динамичным, ибо то, что помогало больному вчера, может навредить сегодня. Знание этого закона сделает вас более предусмотрительными, и вы не будете автоматически принимать лекарство, которое помогало вам три года назад.

А возьмите Ветхий завет, главу Екклезиаст. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать по- саженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий, время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить: время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру» (Екклз, 1-8). Вся диалектика!

Вот как описал противоречия Гегель: «Северный полюс в магните,- писал он,- не может быть без южного. Если разрежем магнит на две половины, то у нас не окажется в одном куске северный полюс, а в другой южный. Точно также и в электричестве положительное и отрицательное электричество не суть два различных, отдельно существующих флюида» (Гегель. Соч. Т. 1. С. 205).

Но давайте вернемся к психологии. Любовь и ненависть находятся на разных полюсах одного и того же сильного чувства. Психологи провели следующий эксперимент. Показали немое кино, где мужчина и женщина выражали друг другу сильные чувства мимикой и пантомимикой. Зрители не могли определить, где шло объяснение в любви, а где выражение ярой ненависти. Эрик Берн в свое время тонко подметил, что скандал не так уж неприятен, как может показаться, и что он является аналогом секса. Некоторые, также, как и после хорошего секса, после бурного скандала сладко засыпают, говоря: «Всласть поскандалили». Так и в жизни мы наблюдаем, что некоторые разрешают противоречия в любви высококачественным сексом, а некоторые разрешают его грандиозным скандалом. Подумайте, как лучше. Если внутреннее напряжение между любимыми не разрешается ни сексом, ни скандалом, тогда сексуально неудовлетворенные люди начинают скандалить по пути на работу со случайными попутчиками и тем самым разрешают свои противоречия, но деструктивным образом – деградируя, а не развиваясь.

Пример. Моя подопечная, руководитель ресторанного бизнеса в одном из крупных городов Сибири, воспользовавшись знаниями, полученными на семинарах, прекратила матерщину на своих предприятиях. Она подошла к кричащим друг на друга мужчинам, которые использовали ненормативную лексику, и спросила их, занимались ли они накануне со своими женами сексом. Мужчины удивленно посмотрели на нее. И она им растолковала, что скандал – это психологический аналог секса, а сексом не принято заниматься при всех. Когда они уходили с работы, руководитель им еще раз порекомендовала ночью заняться сексом с супругами. Матерщина и ругань на ее предприятиях прекратились.

Так что выгодно и практично знать философию. Я на основе этого закона разработал технику целенаправленного моделирования эмоций. Я вызывал чувство гнева к себе. Пациенты начинали со мной воевать. Затем я сдавался. Они начинали чувствовать себя победителями, и им становилось легче. Но я эту технику использовал для пользы пациентов.

Лермонтов в своем произведении «Герой нашего времени» описал, как Печорин добился любви княжны Мери. Вначале он вызвал к себе чувство неприязни тем, что пренебрегал ее обществом, а затем спас на балу от пьяного кавалера. Она тут же в него влюбилась. Но мотивации у него были меркантильные. Он ухаживал за княжной Мери для того, чтобы скрыть свою связь с замужней женщиной. Вот почему я остерегаюсь, что эту технику смогут использовать для того, чтобы принести вред партнеру.

Читайте также:

Книги и аудиозаписи по теме: