почему на геостационарной орбите существует ограничение по числу спутников можно ли его обойти

Основы геостационарной орбиты

Основы геостационарной орбиты (Basics of the Geostationary Orbit)

Оригинал статьи находится здесь ( сайт CelesTrak WWW )

Д-р Т.С. Келсо

Немногие аспекты космической эры настолько сильно воздействовали на нашу повседневную жизнь как изобретение спутника связи. В нескольких словах, такие спутники соединили даже наиболее удаленные места земного шара способом, о котором совсем недавно можно было только думать. Фактически, сегодня возможно поговорить непосредственно с альпинистами на горе Эверест или соединиться через Интернет виртуально с любой компьютерной системой на поверхности планеты с помощью спутников связи.

В то время как спутники связи выполняют их миссии на орбитах многих типов, от околоземных совокупностей вроде Iridium и Globalstar до сильно наклоненных, с большим эксцентриситетом орбит российских спутников Molniya, одним из наиболее важных классов орбит для этих спутников является геостационарная орбита. В этой статье я хотел бы исследовать уникальные свойства орбиты этого класса, которые делают ее подходящей не только для спутников связи, но также и для раннего предупреждения и наблюдения погоды.

Предыстория

Понятие геостационарной орбиты появилось в начале двадцатого столетия. Очевидно, понятие было инициировано русским теоретиком Константином Циолковским, написавшим многочисленные научные и научно-фантастические статьи о космических путешествиях на рубеже столетий. В 1920-ых Hermann Oberth и Herman Potocnik (возможно, более известный под псевдонимом Herman Noordung) писали о космических станциях, которые имели уникальное преимущество перед Землей1. Все авторы описали орбиту на высоте 35900 километров с периодом, в точности равным периоду обращения Земли, что делает возможным парение над фиксированной точкой земного экватора.

Однако, человек, которому принадлежит наибольшая заслуга в развитии концепции использования этой орбиты для связи, это Arthur C. Clarke. В статье, которую он опубликовал в Wireless World в октябре 1945, названной «Внеземные ретрансляторы: могут ли ракетные станции обеспечить всемирный радиоохват?», Clarke экстраполирует современные ему ракетные исследования Herman ко дню, когда связь во всем мире была бы возможна через сеть трех геостационарных спутников, располагаемых через равные интервалы над земным экватором (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Оригинальный рисунок из статьи Кларка в Wireless World в октябре 1945 2

В этой статье Clarke не только определяет орбитальные характеристики, необходимые для такой орбиты, но также обсуждает частоты и мощность, необходимые для связи земля-спутник, использование солнечного освещения для электропитания, он даже вычисляет воздействие солнечных затмений вблизи весенних и осенних равноденствий. Но что делает эту статью более замечательной — это то, что Clarke написал ее за более чем дюжину лет до запуска первого спутника.

Эта идея не была использована до 1963, когда NASA вознамерилось испытать концепцию Clarke в программе Synchronous Communications Satellite. К сожалению, Syncom 1, запущенный 14 февраля 1963, успешно достигнув геосинхронной орбиты по наклонению, потерпел неудачу по эксцентриситету из-за отказа электроники. Syncom 2, запущенный 26 июля 1963, стал первым действующим геосинхронным спутником связи. Syncom 3, запущенный 19 августа 1964, стал первым геостационарным спутником, окончательно осуществив предсказание, сделанное Clarke почти двадцатью годами ранее.

Теория

Что является геостационарной орбитой? В общих словах, это специальная орбита, на которой любой спутник, появившийся на ней, будет парить постоянно над одной точкой поверхности земли. Однако, в отличие от всех других классов орбит, где может иметься совокупность орбит, имеется только одна геостационарная орбита. Давайте исследуем уникальные характеристики этой орбиты.

Любая орбита, чтобы быть геостационарной, должна прежде всего быть геосинхронной. Геосинхронная орбита — любая орбита, которая имеет период, равный периоду обращения Земли. Как мы скоро увидим, этого требования недостаточно, чтобы гарантировать фиксированное положение относительно земли. В то время, как все геостационарные орбиты должны быть геосинхронными, не все геосинхронные орбиты являются геостационарными. К сожалению, эти термины часто используются невпопад.

Перед тем, как продолжить, необходимо пояснить, что же предполагается под «периодом обращения Земли». В большинстве случаев мы полагаем, что вращение земли измеряется относительно (среднего) положения Солнца. Однако, поскольку Солнце движется относительно звезд (инерциальное пространство) в результате вращения Земли вокруг Солнца, один средний солнечный день не является периодом, который нас интересует. Геосинхронный спутник завершает оборот вокруг земли за то же время, которое требуется Земле, чтобы выполнить один оборот в инерциальном (или фиксированном) пространстве. Этот интервал времени известен как один сидерический день и равен 23h56m04s среднего солнечного времени (см. также «Орбитальные системы координат, часть I» в выпуске Satellite Times за сентябрь/октябрь 1995). Без любых прочих влияний, точка земли будет иметь ориентацию в инерциальном пространстве в том же направлении, что и спутник с этим периодом обращения при возвращении в определенную точку его орбиты.

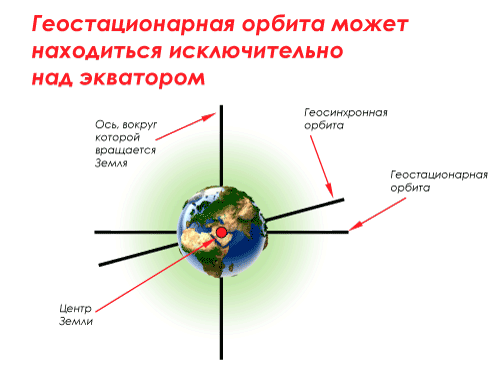

Чтобы гарантировать, что спутник останется над определенной точкой на поверхности земли, орбита должны также быть круговой и иметь нулевое наклонение. Рисунок 2 показывает различие между геостационарной орбитой (GSO) и геосинхронной орбитой (GEO) с наклонением 20 градусов. Обе орбиты — круговые. В то время, как каждый из спутников завершит оборот в тот же самый момент времени, очевидно, что геосинхронный спутник будет двигаться к северу и к югу от экватора в течение его обращения, в то время как геостационарный спутник не будет.

Рисунок 2. Геостационарные и геосинхронные орбиты

Орбиты с ненулевым эксцентриситетом (то есть скорее эллиптические, чем круговые орбиты) приведут к смещениям то к востоку, то к западу, поскольку спутник движется быстрее или медленнее в различных точках его орбиты. Комбинации ненулевого наклонения и эксцентриситета дадут весь спектр перемещений относительно фиксированной точки земли.

На рисунке 3 показаны некоторые типичные результаты. Похожая на восьмерку наземная трасса — результат движения по геосинхронной орбите (GEO), показанной на рисунке 2. Геостационарный спутник (GSO) находится фиксированным в точке пересечения линии в фигуре восьмерки (над экватором). Если мы теперь придадим геосинхронному спутнику эксцентриситет 0.10, результатом будет наклонная в форме слезинки трасса. Как правило, эксцентрические геосинхронные орбиты имеют трассой фигуру, похожую на наклоненную восьмерку, однако в данном случае точка пересечения сместилась к северной вершине наземной трассы [т.е. получилась искаженная восьмерка; прим. перев.].

Рисунок 3. Геосинхронные земные трассы

Теперь должно быть очевидно, что только спутники, которые обращаются по орбите с периодом, равным периоду обращения Земли и с нулевым эксцентриситетом и наклонением, могут быть геостационарными спутниками. Раз так, имеется только одна геостационарная орбита — пояс, окружающий экватор земли на высоте приблизительно 35786 километров.

Должно также быть ясно, что невозможны орбиты спутников, висящих над точкой земной поверхности, которая не находится на экваторе. Это ограничение, однако, не столь серьезно, поскольку большая часть поверхности земли видима с геостационарной орбиты. Фактически, с одиночного геостационарного спутника видно 42 процента поверхности земли, и совокупность геостационарных спутников, подобная предложенной Кларком, охватывает пояс на поверхности земли между 81° южной широты и 81° северной.

Конечно, преимущество спутника на геостационарной орбите состоит в том, что он остается постоянным относительно поверхности земли. Это делает ее идеальной орбитой для связи, так как нет необходимости сопровождать спутник, чтобы определить, куда направлять антенну. Однако, имеются и некоторые недостатки. Возможно, первый из них — большое расстояние между спутником и земной поверхностью. Имея достаточную мощность или достаточно большую антенну, тем не менее, это ограничение можно преодолеть.

Тот факт, что имеется только одна геостационарная орбита, представляет более серьезное ограничение. Точно как в случае размещения бусинок на веревочной петле, имеются ограниченное количество мест, в которые геостационарные спутники могут быть помещены. Основное ограничение состоит в разнесении спутников вдоль геостационарного пояса с тем, чтобы ограниченное количество частот, предназначенных для связи, не привело к интерференции частот разных спутников при приеме и передаче. Конечно, мы также хотим быть уверены, что спутники достаточно далеки, чтобы не сталкиваться друг с другом, так как они будут иметь некоторые малые перемещения.

В то время, как новые спутники связи могут быть помещены первоначально на истинную геостационарную орбиту, имеются некоторые силы, которые изменяют орбиты со временем. Так как геостационарная орбитальная плоскость не совпадает с плоскостью орбиты Земли (эклиптикой) или плоскостью орбиты Луны, гравитационное притяжение Солнца и Луны действует так, чтобы переместить геостационарные спутники с их экваториальной орбиты, постепенно увеличивая орбитальное наклонение каждого спутника. Кроме того, некруговая форма земного экватора заставляет эти спутники медленно стягиваться к одной из двух точек устойчивого равновесия вдоль экватора, приводя к восточно-западной либрации (дрейфу назад и вперед) относительно этих точек.

Чтобы противодействовать этим возмущениям, все геостационарные спутники имеют достаточное количество топлива для периодических коррекций орбиты во время запланированного срока службы спутника. Эти периодические коррекции известны как «поддержание неизменного положения». Коррекция север/юг возвращает медленно увеличивающееся наклонение назад к нулевому, а коррекция восток/запад удерживает спутник в его назначенном положении в пределах геостационарного пояса. Эти меневры планируются для поддержания геостационарного спутника в пределах малого отклонения от его идеального расположения (как в направлении север/юг, так и восток/запад). Этот допуск обычно задается, чтобы гарантировать нахождение спутника в пределах ширины луча земной антенны без дополнительного слежения.

Если спутник израсходует топливо, его наклонение начнет расти и он начнет дрейфовать по долготе, и тогда он может представлять угрозу другим геостационарным спутникам. Часто геостационарные спутники переводятся на немного более высокую орбиту в конце их запланированного срока службы, чтобы предотвратить их столкновение с другими геостационарными спутниками. Этот последний маневр предполагает, что нет никакого незапланированного отказа, который помешал бы этому (вроде неисправностей в электропитании или отказа связи).

Резюме

Это начальная статья о геостационарных и геосинхронных орбитах должна дать вам основы понимания некоторых из фундаментальных орбитальных концепций. В нашей следующей статье я хотел бы продолжить это обсуждение, исследуя взаимосвязь наблюдателя, спутника и солнца, чтобы определить долготу геостационарного спутника, углы наблюдения для наземного наблюдателя и обсудить, как положение солнца может воздействовать на бортовое энергоснабжение и мешать спутниковой связи.

Примечания

1 Oberth, Hermann. Die Rakete zu den Planetenraumen (The Rocket into Interplanetary Space), 1923. Noordung, Herman. Das Problem der Befahrung des Weltraums (The Problem of Space Travel), 1929.

2 Clarke, Arthur C. «Extra-Terrestrial Relays: Can Rocket Stations Give World-wide Radio Coverage?» Wireless World, October 1945, p. 306.

Всё, что вам нужно знать о Геостационарной спутниковой орбите

В данном материале мы рассмотрим базовые принципы и понятия геостационарной орбиты (GEO).

Весьма популярной спутниковой орбитой является геостационарная орбита. Она используется для размещения спутников многих типов, включая спутники, ведущие прямое телерадиовещание, спутники, обеспечивающие связь, а также релейные системы.

Преимуществом геостационарной орбиты является то, что спутник, находящийся на ней, постоянно располагается в одной и той же позиции, что позволяет направлять на него фиксированную антенну наземной станции.

Читайте также: Высокие эллиптические спутниковые орбиты (HEO)

Этот фактор является чрезвычайно важным для организации таких систем, как прямое телерадиовещание через спутник, где использование постоянно движущейся антенны, следующей за спутником, было бы крайне непрактичным.

Необходимо внимательно относиться к использованию сокращений, принятых для обозначения геостационарной орбиты. Мы можем встретить аббревиатуры GEO и GSO, и обе они используются для обозначения как геостационарной, так и геосинхронной орбиты.

Развитие геостационарных орбит

Идеи относительно возможности использования геостационарной орбиты для размещения на ней спутников выдвигались на протяжении многих лет. В качестве возможного автора положений, лежащих в основе данной идеи, часто называют российского теоретика и научного фантаста Константина Циолковского. Однако впервые о возможности размещения космических аппаратов на высоте 35 900 километров над Землёй с периодом обращения в 24 часа, дающим им возможность «парить» в одной точке над экватором, написали Герман Оберт и Герман Поточник.

Следующий важный шаг на пути к рождению Геостационарной орбиты был сделан в октябре 1945 года, когда научный фантаст Артур Чарльз Кларк написал серьёзную статью для Wireless World – ведущего британского издания в области радио и электроники. Статья была озаглавлена как «Внеземная релейная связь: смогут ли космические ракеты обеспечить охват сигналом всего мира?».

Кларк попытался экстраполировать то, что уже было возможно благодаря использованию существующих на тот момент ракетных технологий, разработанных немецкими учёными, на то, что могло бы стать возможным в будущем. Он высказал мысль о возможности покрытия сигналом всей Земли при использовании всего трёх геостационарных спутников.

В своей статье Кларк указал необходимые характеристики орбиты, а также уровни мощности передатчиков, возможности выработки электроэнергии при помощи солнечных батарей и даже рассчитал возможное влияние солнечных затмений.

Статья Кларка значительно опережала время. Лишь в 1963 году агентство NASA смогло запустить в космос спутники, способные проверить данную теорию на практике. Первым полноценным спутником, способным начать практические испытания теории Кларка, стал спутник Syncom 2, запущенный 26 июля 1963 года (по правде говоря, спутник Syncom 2 не смог этого сделать, поскольку его не удалось доставить на необходимую геостационарную орбиту).

Основы теории Геостационарной орбиты

С увеличением высоты орбиты, на которой находится спутник, увеличивается и период его обращения по данной орбите. На высоте 35 790 километров над Землёй спутнику требуется 24 часа для полного витка вокруг планеты. Такая орбита известна как геосинхронная, так как она синхронизирована с периодом обращения Земли вокруг своей оси.

Частным случаем геосинхронной орбиты является геостационарная орбита. При использовании такой орбиты направление движения спутника вокруг Земли соответствует направлению вращения самой планеты, а период обращения космического аппарата примерно равен 24 часам. Это значит, что спутник вращается с той же угловой скоростью, что и Земля, в том же направлении и, стало быть, постоянно находится в одной и той же точке относительно поверхности планеты.

Читайте также: Низкая околоземная орбита (LEO)

Чтобы гарантировать то, что спутник обращается вокруг Земли с той же скоростью, с которой обращается вокруг своей оси сама планета, необходимо чётко уяснить – каков же на самом деле период обращения Земли вокруг своей оси. Большинство хронометражных устройств измеряет обращение Земли относительно текущего положения Солнца, а вращение Земли вокруг своей оси в сочетании с её вращением вокруг Солнца даёт продолжительность дня. Однако это совсем не тот период обращения Земли, который интересует нас с точки зрения расчета геостационарной орбиты – время, необходимое для одного полного обращения. Этот отрезок времени известен как «звёздные сутки», продолжительность которых составляет 23 часа 56 минут и 4 секунды.

Законы геометрии говорят нам о том, что единственный вариант для того, чтобы, делая один виток в сутки, спутник всегда оставался над одной точкой земной поверхности, состоит в его обращении в том же направлении, в котором вращается сама Земля. Кроме того, спутник не должен смещаться на своей орбите ни на север, ни на юг. Всего этого можно достичь лишь в том случае, если орбита спутника проходит над экватором.

На диаграмме показаны различные типы орбит. Поскольку плоскость любой орбиты должна проходить через центр Земли, на рисунке представлены два возможных варианта. При этом даже если обращение космических аппаратов на обеих орбитах будет осуществляться со скоростями, равными скорости вращения Земли вокруг своей оси, орбита, обозначенная как «геосинхронная», будет полдня смещаться на север относительно экватора, а оставшиеся полдня – на юг и, стало быть, не будет стационарной. Для того, чтобы спутник стал стационарным, он должен располагаться над экватором.

Дрейф на геостационарной орбите

Даже если спутник расположен на геостационарной орбите, на него воздействуют некоторые силы, способные медленно изменять его позицию в течение времени.

Такие факторы, как эллиптическая форма Земли, притяжение Солнца и Луны, а также ряд других увеличивают потенциальную возможность отклонения спутника от своей орбиты. В частности, не совсем круглая форма Земли в районе экватора приводит к тому, что спутник притягивает к двум устойчивым точкам равновесия – одна из них находится над Индийским океаном, а вторая – приблизительно на противоположной части Земли. В результате имеет место явление, получившее название либрации с востока на запад, или движение вперёд и назад.

Для того чтобы преодолеть последствия такого движения, на борту спутника имеется определённый запас топлива, который позволяет ему проводить «поддерживающие манёвры», возвращающие аппарат чётко в необходимую орбитальную позицию. Необходимый промежуток между временем проведения таких «поддерживающих манёвров» определяется в соответствии с так называемым допуском отклонения спутника, который устанавливается, главным образом, с учётом ширины луча антенны наземной станции. Это значит, что при нормальной работе спутника не требуется никакой подстройки антенны.

Читайте также: Типы спутниковых орбит и их определения

Очень часто период активной эксплуатации спутника рассчитывается из количества топлива на его борту, необходимого для поддержания расположения спутника в одной орбитальной позиции. Чаще всего этот период составляет несколько лет. После чего спутник начинает дрейфовать в направлении одной из точек равновесия, после чего возможно его снижение и последующее вхождение в атмосферу Земли. Поэтому желательно использовать последнее имеющееся у него на борту топливо для того, чтобы поднять спутник на более высокую орбиту, дабы избежать его возможного негативного воздействия на работу других космических аппаратов.

Покрытие с геостационарной орбиты

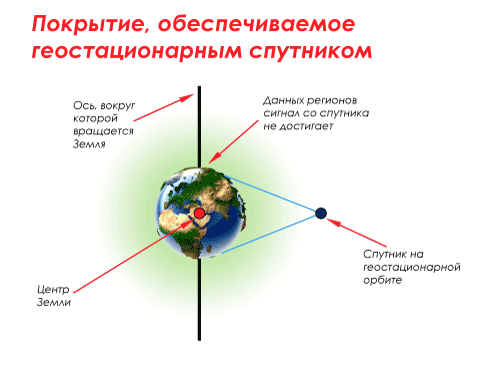

Совершенно очевидным является тот факт, что один геостационарный спутник не способен обеспечить полного покрытия сигналом поверхности Земли. Однако, каждый геостационарный спутник «видит» примерно 42% земной поверхности, при этом охват падает по направлению к спутнику, который не может «видеть» поверхность. Это происходит вокруг экватора и также в направлении полярных регионов.

Расположив на геостационарной орбите группировку из трёх равноудалённых друг от друга спутников, можно обеспечить покрытие сигналом всей поверхности Земли от экватора и вплоть до 81° северной и южной широты.

Отсутствие покрытия в полярных регионах не является проблемой для большинства пользователей, однако при необходимости обеспечения стабильного покрытия полярных широт требуется использования спутников, вращающихся на других орбитах.

Геостационарная орбита

и длина пути сигнала

Одной из проблем, возникающих при использовании спутников, находящихся на геостационарной орбите, является задержка сигнала, вызванная расстоянием, которое он вынужден проделывать.

Минимальное расстояние до любого из геостационарных спутников составляет 35790 км. И это лишь в том случае, если пользователь находится непосредственно под спутником, и сигнал попадает к нему по кратчайшему пути. В действительности же пользователь вряд ли будет находиться точно в данной точке, а стало быть расстояние, которое вынужден будет проделать сигнал, в реальности гораздо больше.

Исходя из длины кратчайшего расстояния от наземной станции до спутника, расчётное минимальное время движения сигнала в одну сторону – то есть, с Земли на спутник или со спутника на Землю – составляет примерно 120 миллисекунд. А это значит, что время полного маршрута сигнала – с Земли на спутник и со спутника назад на Землю – составляет примерно четверть секунды.

Таким образом, для того, чтобы получить ответ в процессе диалога, проходящего через спутник, требуется полсекунды, поскольку сигнал должен пройти через спутник дважды: один раз – в движении в направлении удалённого слушателя, а второй раз назад – с ответом. Эта задержка усложняет телефонные разговоры, для проведения которых используется спутниковый канал связи. Репортёру, получившему вопрос из студии вещания, требуется некоторое время на то, чтобы ответить. Наличие такого эффекта задержки стало причиной того, что многие линии дальней связи используют кабельные каналы вместо спутниковых, ибо задержки в кабеле намного меньшие.

Преимущества и недостатки спутников,

расположенных на геостационарной орбите

Несмотря на то, что геостационарная орбита широко используется на практике для развёртывания различных технологий, она всё же подходит не для всех ситуаций. Размышляя над возможным использованием данной орбиты следует учесть целый ряд её преимуществ и недостатков:

Однако, несмотря на все имеющиеся недостатки геостационарной орбиты, спутники, расположенные на ней, широко используются во всём мире благодаря главному их преимуществу, которое способно перевесить все недостатки: геостационарный спутник всегда находится в одной орбитальной позиции относительно той или иной точки на Земле.

Геостационарная орбита

Геостациона́рная орби́та (ГСО) — круговая орбита, расположенная над экватором Земли (0° широты), находясь на которой искусственный спутник обращается вокруг планеты с угловой скоростью, равной угловой скорости вращения Земли вокруг оси. В горизонтальной системе координат направление на спутник не изменяется ни по азимуту ни по высоте над горизонтом, спутник «висит» в небе неподвижно. Геостационарная орбита является разновидностью геосинхронной орбиты и используется для размещения искусственных спутников (коммуникационных, телетрансляционных и т. п.).

Спутник должен обращаться в направлении вращения Земли, на высоте 35 786 км над уровнем моря (вычисление высоты ГСО см. ниже). Именно такая высота обеспечивает спутнику период обращения, равный периоду вращения Земли относительно звёзд (Звёздные сутки: 23 часа 56 минут 4,091 секунды).

Идея использования геостационарных спутников для целей связи высказывалась ещё словенским теоретиком космонавтики Германом Поточником [1] в 1928 году.

Содержание

Точка стояния

Размещение спутников на орбите

Геостационарная орбита может быть точно обеспечена только на окружности, расположенной прямо над экватором, с высотой, очень близкой к 35 786 км.

Если бы геостационарные спутники были видны на небе невооружённым глазом, то линия, на которой они были бы видны, совпадала бы с «поясом Кларка» для данной местности. Геостационарные спутники, благодаря имеющимся точкам стояния, удобно использовать для спутниковой связи: единожды сориентированная антенна всегда будет направлена на выбранный спутник (если он не сменит позицию).

Для перевода спутников с низковысотной орбиты на геостационарную используются переходные геостационарные (геопереходные) орбиты (ГПО) — эллиптические орбиты с перигеем на низкой высоте и апогеем на высоте, близкой к геостационарной орбите.

После завершения активной эксплуатации на остатках топлива спутник должен быть переведён на орбиту захоронения, расположенную на 200—300 км выше ГСО.

Вычисление параметров геостационарной орбиты

Радиус орбиты и высота орбиты

На геостационарной орбите спутник не приближается к Земле и не удаляется от неё, и кроме того, вращаясь вместе с Землёй, постоянно находится над какой-либо точкой на экваторе. Следовательно, действующие на спутник силы гравитации и центробежная сила должны уравновешивать друг друга. Для вычисления высоты геостационарной орбиты можно воспользоваться методами классической механики и исходить из следующего уравнения:

где

где

Величина центробежной силы равна:

где

Как можно видеть, масса спутника

Центростремительное ускорение равно:

где

Сделаем одно важное уточнение. В действительности, центростремительное ускорение имеет физический смысл только в инерциальной системе отсчета, в то время как центробежная сила является так называемой мнимой силой и имеет место исключительно в системах отсчета (координат), которые связаны с вращающимися телами. Центростремительная сила (в данном случае — сила гравитации) вызывает центростремительное ускорение. По модулю центростремительное ускорение в инерциальной системе отсчета равно центробежному в системе отсчета, связанной в нашем случае со спутником. Поэтому далее, с учетом сделанного замечания, мы можем употреблять термин «центростремительное ускорение» вместе с термином «центробежная сила».

Уравнивая выражения для гравитационной и центробежной сил с подстановкой центростремительного ускорения, получаем:

Сокращая

Можно записать это выражение иначе, заменив

Угловая скорость

Полученный радиус орбиты составляет 42 164 км. Вычитая экваториальный радиус Земли, 6 378 км, получаем высоту 35 786 км.

Можно сделать вычисления и иначе. Высота геостационарной орбиты — это такое удаление от центра Земли, где угловая скорость спутника, совпадающая с угловой скоростью вращения Земли, порождает орбитальную (линейную) скорость, равную первой космической скорости (для обеспечения круговой орбиты) на данной высоте.

Линейная скорость спутника, движущегося с угловой скоростью

Первая космическая скорость на расстоянии

Приравняв правые части уравнений друг другу, приходим к полученному ранее выражению радиуса ГСО:

Орбитальная скорость

Скорость движения по геостационарной орбите вычисляется умножением угловой скорости на радиус орбиты:

Это примерно в 2.5 раза меньше, чем первая космическая скорость равная 8 км/с на околоземной орбите (с радиусом 6400 км). Так как квадрат скорости для круговой орбиты обратно пропорционален её радиусу,

то уменьшение скорости по отношению к первой космической достигается увеличением радиуса орбиты более чем в 6 раз.

Длина орбиты

Длина геостационарной орбиты:

Длина орбиты крайне важна для вычисления «точек стояния» спутников.

Удержание спутника в орбитальной позиции на геостационарной орбите

Спутник, обращающийся на геостационарной орбите, находится под воздействием ряда сил (возмущений), изменяющих параметры этой орбиты. В частности, к таким возмущениям относятся гравитационные лунно-солнечные возмущения, влияние неоднородности гравитационного поля Земли, эллиптичность экватора и т. д. Деградация орбиты выражается в двух основных явлениях:

1) Спутник смещается вдоль орбиты от своей первоначальной орбитальной позиции в сторону одной из четырех точек стабильного равновесия, т. н. «потенциальных ям геостационарной орбиты» (их долготы 75,3°E, 104,7°W, 165,3°E, и 14,7°W) над экватором Земли;

2) Наклонение орбиты к экватору увеличивается (от первоначального 0) со скоростью порядка 0,85 градусов в год и достигает максимального значения 15 градусов за 26,5 лет.

Для компенсации этих возмущений и удержания спутника в назначенной точке стояния спутник оснащается двигательной установкой (химической или электроракетной). Периодическими включениями двигателей малой тяги (коррекция «север-юг» для компенсации роста наклонения орбиты и «запад-восток» для компенсации дрейфа вдоль орбиты) спутник удерживается в назначенной точке стояния. Такие включения производятся по нескольку раз в несколько (10—15) суток. Существенно, что для коррекции «север-юг» требуется значительно большее приращение характеристической скорости (около 45—50 м/с в год), чем для долготной коррекции (около 2 м/с в год). Для обеспечения коррекции орбиты спутника на протяжении всего срока его эксплуатации (12—15 лет для современных телевизионных спутников) требуется значительный запас топлива на борту (сотни килограммов, в случае применения химического двигателя). Химический ракетный двигатель спутника имеет вытеснительную подачу топлива (газ наддува-гелий), работает на долгохранимых высококипящих компонентах (обычно несимметричный диметилгидразин и диазотный тетраоксид). На ряде спутников устанавливаются плазменные двигатели. Их тяга существенно меньше по отношению к химическим, однако большая эффективность позволяет (за счет продолжительной работы, измеряемой десятками минут для единичного маневра) радикально снизить потребную массу топлива на борту. Выбор типа двигательной установки определяется конкретными техническими особенностями аппарата.

Эта же двигательная установка используется, при необходимости, для маневра перевода спутника в другую орбитальную позицию. В некоторых случаях — как правило, в конце срока эксплуатации спутника, для сокращения расхода топлива коррекция орбиты «север-юг» прекращается, а остаток топлива используется только для коррекции «запад-восток».

Запас топлива является основным лимитирующим фактором срока службы спутника на геостационарной орбите.

Недостатки геостационарной орбиты

Задержка сигнала

Невидимость ГСО с высоких широт

Таблица наблюдаемого сектора геостационарной орбиты в зависимости от широты места

Все данные приведены в градусах и их долях.

| Широта местности | Видимый сектор орбиты | |

|---|---|---|

| Теоретический сектор | Реальный (с уч. рельефа) сектор [9] | |

| 90 | — | — |

| 82 | — | — |

| 81 | 29,7 | — |

| 80 | 58,9 | — |

| 79 | 75,2 | — |

| 78 | 86,7 | 26,2 |

| 75 | 108,5 | 77 |

| 60 | 144,8 | 132,2 |

| 50 | 152,8 | 143,3 |

| 40 | 157,2 | 149,3 |

| 20 | 161,5 | 155,1 |

| 0 | 162,6 | 156,6 |

Из вышележащей таблицы видно например, что если на широте С.-Петербурга (

60°) видимый сектор орбиты (и соответственно кол-во принимаемых спутников) равен 84 % от максимально возможного (на экваторе), то на широте по-ва Таймыр (

75°) видимый сектор составляет 49 %, а на широте Шпицбергена и мыса Челюскина (

78°) лишь 16 % от наблюдаемого на экваторе. В этот сектор орбиты в районе Сибири попадает 1-2 спутника (не всегда необходимой страны).

Солнечная интерференция

См. также

Примечания

Ссылки

| Основные | Box-орбита • Орбита захвата • Эллиптическая орбита / Высокая эллиптическая орбита • Орбита ухода • Орбита захоронения • Гиперболическая траектория • Наклонная орбита / Ненаклонная орбита • Оскулирующая орбита • Параболическая траектория • Опорная орбита (в т.ч. низкая) • Синхронная орбита • (Полусинхронная • Субсинхронная) • Стационарная орбита |

| Геоцентрические | Геосинхронная орбита • Геостационарная орбита • Солнечно-синхронная орбита • Низкая околоземная орбита • Средняя околоземная орбита • Высокая околоземная орбита • Молния-орбита • Околоэкваториальная орбита • Орбита Луны • Полярная орбита • Тундра-орбита • TLE |

| Вокруг других небесных тел и точек | Ареосинхронная орбита • Ареостационарная орбита • Гало-орбита • Орбита Лиссажу • Окололунная орбита • Гелиоцентрическая орбита • Солнечно-синхронная орбита |

| Классические |  Наклонение · Наклонение ·  Долгота восходящего узла · Долгота восходящего узла ·  Эксцентриситет · Эксцентриситет ·  Аргумент перицентра · Аргумент перицентра ·  Большая полуось · Большая полуось ·  Средняя аномалия на эпоху Средняя аномалия на эпоху |

| Другие |  Истинная аномалия · Истинная аномалия ·  Малая полуось · Малая полуось ·  Эксцентрическая аномалия · Эксцентрическая аномалия ·  Средняя долгота · Средняя долгота ·  Истинная долгота · Истинная долгота ·  Период обращения Период обращения |

Небесная механика Небесная механика | |

|---|---|

| Законы и задачи | Законы Ньютона • Закон всемирного тяготения • Законы Кеплера • Задача двух тел • Задача трёх тел • Гравитационная задача N тел • Задача Бертрана • Уравнение Кеплера |

| Небесная сфера | Система небесных координат: галактическая • горизонтальная • первая экваториальная • вторая экваториальная • эклиптическая • Международная небесная система координат • Сферическая система координат • Ось мира • Небесный экватор • Прямое восхождение • Склонение • Эклиптика • Равноденствие • Солнцестояние • Фундаментальная плоскость |

| Параметры орбит | Кеплеровы элементы орбиты: эксцентриситет • большая полуось • средняя аномалия • долгота восходящего узла • аргумент перицентра • Апоцентр и перицентр • Орбитальная скорость • Узел орбиты • Эпоха |

| Движение небесных тел | Движение Солнца и планет по небесной сфере • Эфемериды Конфигурации планет: противостояние • квадратура • парад планет • Кульминация • Сидерический период • Орбитальный резонанс • Период вращения • Предварение равноденствий • Синодический период • Сближение Затмение: солнечное затмение • лунное затмение • сарос • Метонов цикл • Покрытие • Прохождение • Либрация • Элонгация • Эффект Козаи • Эффект Ярковского • Эффект Джанибекова |

| Астродинамика | |

| Космический полёт | Космическая скорость: первая (круговая) • вторая (параболическая) • третья • четвёртая Формула Циолковского • Гравитационный манёвр • Гомановская траектория • Метод оскулирующих элементов • Приливное ускорение • Изменение наклонения орбиты • Стыковка • Точки Лагранжа • Эффект «Пионера» |

| Орбиты КА | Геостационарная орбита • Гелиоцентрическая орбита • Геосинхронная орбита • Геоцентрическая орбита • Геопереходная орбита • Низкая опорная орбита • Полярная орбита • Тундра-орбита • Солнечно-синхронная орбита • Молния-орбита • Оскулирующая орбита |

Полезное

Смотреть что такое «Геостационарная орбита» в других словарях:

ГЕОСТАЦИОНАРНАЯ ОРБИТА — ГЕОСТАЦИОНАРНАЯ ОРБИТА, схема движения искусственного СПУТНИКА, рассчитанная так, что он все время находится в одной и той же точке над поверхностью планеты, потому что скорость его вращения постоянна и равна обороту планеты вокруг своей оси.… … Научно-технический энциклопедический словарь

геостационарная орбита — — [http://www.iks media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324] Тематики электросвязь, основные понятия EN geostationary earth orbitGEO … Справочник технического переводчика

Геостационарная орбита — 1. Орбита геосинхронного спутника, прямая и круговая орбита которого находится в плоскости земного экватора Употребляется в документе: МСЭ 2007 год … Телекоммуникационный словарь

Геостационарная орбита спутника — круговая орбита обращения геостационарного спутника, лежащая в плоскости земного экватора. Источник: ПРИКАЗ Минсвязи РФ от 12.07.2001 N 167 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РУКОВОДЯЩЕГО ДОКУМЕНТА РД 45.192 2001 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СПУТНИКОВЫХ ЛИНИЙ… … Официальная терминология

геостационарная орбита (спутника) — Круговая орбита обращения геостационарного спутника Земли, лежащая в плоскости земного экватора. Примечание Высота геостационарной орбиты около 35 800 км над поверхностью Земли. [ОСТ 45.124 2000 ] Тематики службы связи Обобщающие термины… … Справочник технического переводчика

Орбита Кларка — Геостационарная орбита (ГСО) круговая орбита, расположенная над экватором Земли (0° широты), находясь на которой, искусственный спутник обращается вокруг планеты с угловой скоростью, равной угловой скорости вращения Земли вокруг оси, и постоянно… … Википедия

Орбита захоронения — Орбитой захоронения считается орбита, высота которой на 200 километров превышает высоту геостационарной орбиты. На орбиту захоронения отправляются отработавшие орбитальные аппараты для уменьшения вероятности столкновений и освобождения места на… … Википедия

Орбита — У этого термина существуют и другие значения, см. Орбита (значения). Орбита (от лат. orbita  … Википедия

Орбита Луны — Орбита Луны траектория, по которой Луна вращается вокруг общего с Землёй центра масс, располагающегося примерно в 4700 км от центра Земли. Каждый оборот занимает 27,3 земных суток и называется сидерическим месяцем. В среднем Луна удалена от … Википедия

геостационарная переходная орбита — Опорная орбита, на которую помещается спутник при двухимпульсной схеме выведения его на заданную орбиту. Использование опорной орбиты обычно позволяет снизить энергетические затраты ракеты носителя по сравнению со случаем прямого выведения на… … Справочник технического переводчика