при гепатите можно пить спиртное

Диета при гепатите

Традиционные рекомендации по питанию предлагают обеспечивать в рационе определённый объём белков-жиров-углеводов. Но не каждый может скрупулёзно вычленять из дневного меню второй кусок мяса на 150 граммов белка, чтобы ни в коем случае не переборщить с суточной нормой. В то же время не стоит предлагать больному гепатитом примерное меню, совершенно не учитывающее ни пищевых привычек человека, кулинарных возможностей домашнего организатора питания и размеров семейного кошелька.

Страдающему гепатитом человеку необходимы пищевые ограничения, чтобы не тревожить больную печень. Ограничения должны учитывать, во-первых, индивидуальность, к примеру, бессмысленно переводить на гречневую кашу жителя Дагестана, потому что не едят кавказские народы каш. Жителя Среднерусской возвышенности реально посадить на крупу, хотя бы поутру, у него гены поколениями славян подготовлены к подобному типу питания. Ограничения должны исходить из возможностей, жителя рыбацкого посёлка можно ориентировать на нежирные сорта мяса, только когда вокруг только рыба и куры подсобного хозяйства рекомендации исполнять он не сможет и не станет.

Что тогда делать

Вряд ли пациент будет делать то, что ему непонятно и сложно. Не будет больной гепатитом постоянно ограничивать себя, сверяясь со списком «можно и нельзя», потому что зацикленность на болезни и беспомощность тоже страдание, а у него уже одно есть одно большое и пожизненное — гепатит.

Больному гепатитом необходимо понимать, какую функцию не способна полноценно выполнять печень, и уже из этого осознанно подбирать персональный рацион питания, ориентируясь только на свои предпочтения, а не рекомендации диетологов.

Когда всю жизнь не любишь рыбу, полезность её не играет роли, потому что есть её не собираешься. Кушать то, что никогда не ел или не любишь, только мучиться.

На что не способна больная печень

Печень выполняет множество функций, все они в той или иной степени нарушаются при гепатитах. Чтобы проще было понять, что требуется больному гепатитом, разберём важнейшие функциональные утраты, которые способна компенсировать диета. Питание при заболеваниях острых или хронических решает несколько задач:

Печень синтезирует желчь, которая эмульгирует — разбивает на мелкие капельки съедаемые нами жиры. Мелкие жиринки легко отдают связанные с ними витамины A, D, E и K. При гепатите может пострадать образование желчи, гепатоцитов становится меньше, каждый может выполнить работу за себя, но не «за того парня». При недостатке желчи будет затруднено «вытягивание» витаминов из жиров, да и сами жиры могут не получить столько желчи, сколько им требуется для включения в пищеварительный процесс.

Значит, витамины могут понадобиться, возможно, что в таблетках. При давно текущем или агрессивном хроническом гепатите рано или поздно начинаются рубцовые изменения печени — цирроз, у пациентов всегда имеется дефицит витаминов по вышеозначенной причине. Витаминную недостаточность трудно диагностировать, но при отсутствии у организма потребности в них, большинство витаминов выводится с мочой практически не изменённые. То есть при нехватке, витамины будут пристроены «к делу», при нормальном содержании — выделяться. Витаминные комплексы продаются отдельно как «витамины», они входят в состав пищевых добавок или БАД. Это не лекарства, это как витаминный и микроэлементный соус к еде.

С жирами надо быть осторожнее, потому как жирная еда потребует желчи, а печень не способна напрягаться, может ответить сначала жирным кашицеобразным стулом, а после и обострением гепатита. Не только избегать сала в мясе и других продуктах, но и не жарить на масле, то есть тепловая обработка возможна при варке, запекании в собственном соку и приготовлении на пару.

На что надо налегать

В нормальной печени синтезируются белки крови — глобулины и альбумин, чего больная печень в достатке подготовить не способна. Надо ей помочь, добавить белков с едой. Где содержаться белки? В любом мясе, рыбе, птице, только надо учесть, что избыточно и просто жирного продукта, содержащего белки, тоже нельзя по причине невозможности выработки достаточного количества желчи. К примеру, утка жирная, но и в ней можно найти постный кусочек. А вот скумбрия вся жирная, ищи не ищи. Выбирайте тот продукт, который более привычен, доступен и подходит по финансовым возможностям.

Белки содержатся и в молоке, но взрослый человек утрачивает фермент, который готовит молоко к включению в биохимические процессы. Если организм принимает без диареи, то можно есть творог. Молочнокислые продукты подходят не все, к примеру, йогурты для россиян — не самый подходящий продукт, веками настраиваемый генетический аппарат готов обрабатывать кефир, простоквашу и ряженку. Народам Кавказа кефир не подходит, у них свои национальные простокваши — мацони и прочее. Вот и надо их есть, не пытаясь настроить свой организм на то, что ему и раньше не было родным.

А сладкое можно?

Про поджелудочную железу, вырабатывающую расщепляющую глюкозу инсулин все знают, и печень тоже не стоит в стороне от этого процесса, она активный участник регулирования уровня глюкозы. Когда сахара в крови много, печень выхватывает глюкозу из крови и делает из неё гликоген, который до поры складирует в клетках. Как только уровень сахара в крови падает, гликоген вновь возвращается в исходное состояние и глюкозой отправляется в кровь. Печень делает глюкозу и из других подручных средств — аминокислот.

При гепатите процесс работы над глюкозой сбивается, а глюкоза это не просто сахар в крови, это энергия для зажигания всех биохимических процессов. При хронической патологии печени наличествуют признаки сочетанной энергетической и белковой недостаточности питания. С белками разобрались выше — надо увеличивать их потребление, а со сладким лучше повременить. Не сможет печень активно работать с избытком глюкозы, чтобы складировать её, точно также при голодании не способна в миг из депо гликоген перевести в кровь свежеприготовленной глюкозой. Да и вдосталь состряпать из аминокислот глюкозу тоже проблематично.

Поэтому сладкое не возбраняется, но в меру. Лучше естественное, чтобы печtym не напрягалась. Натуральный сахар хранится во фруктах, но не в соках, потому что соки — это разболтанный в воде концентрат избыточной сладости. Можно и высушенный, но не засахаренный и не в шоколаде.

Воспрещено под страхом болезни

Здоровая печень удивительно устойчива к повреждениям, она может потерять почти две трети своих клеток, но выжить и даже воспроизвести часть себя. Не удивительно ли, что человек может годами травиться алкоголем низкого качества, но в очень больших количествах, а печень откликнется алкогольным циррозом только через два десятка лет. Всё это получается, потому что орган природой настроен на функцию детоксикации — обезвреживания всякой токсической пакости.

Через печень проходят лекарства и токсичные химические соединения, она выхватывает их, превращая в водный раствор, и выбрасывает вместе с желчью в кишечник. Печень что-то разрушает до химических составляющих, что-то использует на благо организма, присоединяя к чему-то и делая совершенно безвредным. Некоторые вещества собирает в специальных клетках, куда отправляет и выловленные из крови бактерии, чтобы там «сварился» химический бульон, губящий микроорганизмы.

При гепатите печень уже не та, не тянет полноформатную детоксикацию, прося от хозяина послабления. А послабление одно — отказ от алкоголя и ненужных лекарств, а также препаратов помеченных как «гепатотоксичные», то есть особо активно повреждающие гепатоцит — главную рабочую клетку органа. Вот так и совсем ни грамма алкоголя нельзя, даже пива или вина? Может и ни грамма, тут только опытным путём можно проверять, если себя не жалко. Мы же всегда учимся на собственном опыте, и то только на время, до следующего испытания.

Есть такая алкогольная болезнь печени — неравномерный замес токсического гепатита и жирового перерождения печени, так вот этот формат хронического токсического гепатита при отказе от алкоголя за несколько месяцев может уйти — печень восстанавливает свою структуру. При замещении печени рубцами на месте погибших клеток, что считается циррозом печени, отказ от алкоголя уже не помогает воссозданию погибших клеток, но необходим из-за полной утраты детоксикационной функции. При хроническом гепатите всегда есть элемент цирроза, но его могут не обнаруживать, если не делать биопсию.

Сколько в печени осталось нормальной, а сколько образовалось рубцовой ткани — сугубо индивидуально, но когда рубцовой ткани немало, то какая-то часть алкоголя не разлагается, а плавает в крови до самораспада, отравляя человека, что выражается тяжким и долгим похмельем. Если после эксперимента по восприятию алкоголя больной печенью, а такой обязательно бывает даже у самого стойкого и непьющего больного гепатитом, наутро понятно, чего не стоит больше делать и не делать больше. Не надо пить газировки, потому что это химические формулы, замешанные на воде, печени лишней «химии» не надо. Печень очень стойкая, но она всего одна, и противопоставлять неправильные напитки жизни не совсем разумно.

За что печень будет благодарна

Для больного гепатитом, если у него не острый процесс и не агрессивный хронический, почти не требуется соблюдения строгой диеты. Всё питание вполне обычное, только немного ограничительное по жирности и, соответственно, способу приготовления, и дополненное витаминами и необходимыми белками. Такое питание можно назвать просто здоровым, поскольку это питание, учитывающее функциональную недостаточность органа, и не отравляющее его жизнедеятельность.

Опять же, исходя из ограниченных возможностей печени, кушать надо чаще, потому что вырабатывать желчь маленькими порциями гепатоцитам легче, и усваивать небольшие порции глюкозы и аминокислот менее сложно, чем трудиться над завалом. Приём пищи 5–6 раз в день небольшими порциями, когда всё положенное питание делиться не на 3, а на 5–6 порций. Конечно, при обострении процесса, надо стремиться к идеалу, что тоже означает — просто не есть вредного, совершенно неполезного и всем остальным, которые желают дольше оставаться здоровыми.

Алкогольный гепатит: клинические особенности, диагностика и лечение

Злоупотребление алкоголем является одной из наиболее частых причин поражения печени и приводит к развитию алкогольной болезни печени (АБП). Наиболее высокие показатели заболеваемости и смертности от цирроза печени (ЦП), имеющие прямую

Злоупотребление алкоголем является одной из наиболее частых причин поражения печени и приводит к развитию алкогольной болезни печени (АБП).

Наиболее высокие показатели заболеваемости и смертности от цирроза печени (ЦП), имеющие прямую зависимость от уровня потребления алкоголя, зарегистрированы в Европе (до 9,8 л — ВОЗ, 1995). По данным Госкомстата Российской Федерации (1998), потребление алкоголя составляет 13 л на человека в год. В настоящее время в России насчитывается около 10 млн больных хроническим алкоголизмом. Несмотря на психическую и физическую зависимость от приема алкогольсодержащих напитков, АБП развивается в 12–20% случаев. В то же время 80% летальных исходов связаны с избыточным употреблением алкоголя и его токсичных суррогатов, приводящих к тяжелой соматической патологии (печеночная кома, острая сердечная недостаточность, желудочно-кишечные кровотечения, инфекции и др.). Регулярное злоупотребление алкоголем сопровождается также повышенным риском несчастных случаев, травм, отравлений.

В развитии АБП не имеет значения разновидность алкогольных напитков — при определении суточной дозы алкоголя пересчет проводится на количество граммов этанола в сутки (соответствие между 10 мл этанола, 25 мл водки, 100 мл вина, 200 мл пива). При ежедневном потреблении рискованных доз алкоголя в течение нескольких лет развивается алкогольная жировая дистрофия печени (ЖДП), при ежедневном употреблении критических (опасных) доз этанола формируется алкогольный стеатогепатит (АСГ). Трансформация в ЦП возможна при ежедневном приеме 160 г и более этанола в сутки у 7–18% больных (Пенквино I, II).

Вопрос о дозах алкогольсодержащих напитков, безвредных для здоровья, является дискуссионным. При определении границ безопасного бытового потребления алкоголя не учитываются генетические особенности, индивидуальная чувствительность, национальные традиции и пр. В то же время для диагностики заболеваний, обусловленных употреблением алкоголя, более существенным является не выяснение доз напитков, а установление факта регулярности их потребления, сопровождающегося развитием симптомов хронической алкогольной интоксикации (ХАИ), которая увеличивает риск развития заболеваний неалкогольной природы и усугубляет их течение. Нередко развивается алкогольная болезнь, сочетающая как признаки психической патологии, так и поражение многих систем и органов.

К факторам риска развития АБП относят: дозы алкоголя, характер и длительность злоупотребления; генетический полиморфизм этанолметаболизирующих ферментов; пол (у женщин склонность к развитию АБП выше); неполноценное питание (дефицит пищевых веществ); применение гепатотоксических лекарственных препаратов, метаболизирующихся в печени; инфицирование гепатотропными вирусами; иммунные факторы.

Метаболизм этанола. В организме человека метаболизм алкоголя проходит в три этапа при участии алкогольдегидрогеназы (АДГ), микросомальной этанолокислительной системы (МЭОС) и пироксисом [1, 2, 3]. Формирование АБП во многом обусловлено наличием генов, кодирующих ферменты, участвующие в метаболизме этанола — АДГ и альдегиддегидрогеназа (АлДГ) [1, 4]. Эти ферменты строго специфичны и локализуются преимущественно в печени. При попадании в желудок 12–25% введенного в организм алкоголя окисляется под воздействием желудочной АДГ, конвертирующей этанол в ацетальдегид, тем самым редуцируя количество алкоголя, поступающего в систему портального кровотока и соответственно в печень. Более низкая активность желудочной АДГ у женщин, чем у мужчин, отчасти объясняет тот факт, что они более чувствительны к токсическому воздействию алкоголя. Следует учитывать снижение уровня АДГ желудка при приеме блокаторов Н2-гистаминовых рецепторов, что может привести к значительному увеличению концентрации алкоголя в крови.

Этанол, поступая по системе портального кровотока в печень, подвергается воздействию печеночной фракции АДГ, коферментом которой является никотинамиддинуклеотид (NAD+), в результате чего происходит образование ацетальдегида, играющего важную роль в развитии АБП, и восстановление кофермента до NАD*H. АДГ, являясь цитоплазматическим ферментом, участвует в окислении этанола при тканевой концентрации алкоголя не более 10 ммоль/л.

У человека существует три основных гена, кодирующих АДГ: АДГ1, АДГ2, АДГ3. Полиморфизм на локусе АДГ2, наиболее вероятно, приводит к значительным различиям в метаболизме этанола. Так, изофермент АДГb2 (аллель АДГ2*1), обеспечивающий усиленное образование ацетальдегида, чаще встречается у лиц монголоидной расы, что объясняет их меньшую толерантность к алкоголю, проявляющуюся гиперемией лица, потливостью, тахикардией, а также раскрывает причины более высокого риска формирования АБП. На следующем этапе ацетальдегид под воздействием цитозольного АлДГ1 и митохондриального АлДГ2 ферментов в NAD-зависимых реакциях метаболизируется до уксусной кислоты. Около 10–15% этанола метаболизируется в микросомах гладкого эндоплазматического ретикулума с помощью МЭОС, включающей цитохром P 450 2E1, здесь же происходит метаболизм многих лекарственных препаратов. Увеличение алкогольной нагрузки приводит к повышению чувствительности к лекарственным веществам, образованию токсических метаболитов и токсическому поражению печени при использовании терапевтических доз препаратов. Наконец, каталазы, содержащиеся в пироксисомах, также могут участвовать в метаболизме этанола.

Патогенез. Токсическое воздействие этанола находится в прямой зависимости от концентрации в крови ацетальдегида и ацетата. При окислении этанола происходит повышенный расход кофермента NAD+, увеличение соотношения NAD*H / NAD+, что играет важную роль в формировании жировой дистрофии печени. Увеличение концентрации NAD*H приводит к возрастанию синтеза глицеро-3-фосфата, способствует эстерификации жирных кислот, синтезу триглицеридов, сопровождается снижением скорости b-окисления жирных кислот, приводит к их накоплению в печени.

Ацетальдегид обладает гепатотоксическим действием, которое проявляется в результате усиления процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), образования соединения с другими белками и ферментами, что приводит к нарушению функции фосфолипидных клеточных мембран. Комплекс соединений ацетальдегида с белками, в том числе с тубулином, вызывает изменения структуры микротрубочек гепатоцитов, образуя так называемый алкогольный гиалин, и способствует нарушению внутриклеточного транспорта, ретенции белков и воды, развитию баллонной дистрофии гепатоцитов.

Избыточное образование ацетальдегида и жирных кислот приводит к уменьшению активности митохондриальных ферментов, разобщению процессов окисления и фосфорилирования, снижению синтеза аденозинтрифосфата, а также усиливает синтез цитокинов (в частности, трансформирующего фактора роста — TGFb). Последний способствует трансформации клеток Ито в фибробласты, которые продуцируют коллаген. Другим механизмом коллагенообразования является стимуляция клеток Купфера продуктами ПОЛ.

Наряду с этим в развитии АБП предполагается роль гена ангиотензиногена (АГТ) — белка, синтезирующегося в печени, и ангиотензина II. Установлен их профиброгенный эффект [5], обнаружено повышение уровня ангиотензина II плазмы крыс в зависимости от алкогольной мотивации [6].

В патогенезе АБП велика роль иммунных механизмов. Выявлены нарушения гуморального иммунитета: повышение уровня сывороточных иммуноглобулинов (преимущественно иммуноглобулина класса А), их отложение в стенке печеночных синусоидов, образование в низких титрах антиядерных и антигладкомышечных антител, а также антител к алкогольному гиалину и др.

Нарушение клеточного иммунитета связано с сенсибилизацией Т-клеток ацетальдегидом, влиянием иммунных комплексов, повышенным образованием цитотоксических Т-лимфоцитов. В результате взаимодействия иммунокомпетентных клеток высвобождаются провоспалительные цитокины (в том числе и фактор некроза опухоли — TNFa) и индуцируемые им интерлейкины (IL-1, IL-2, IL-6, IL-8), что при участии активных форм кислорода и оксида азота приводит к повреждению различных клеток-мишеней, а в конечном итоге — к развитию полиорганных нарушений.

Одновременно у больных, страдающих АБП, обнаруживают избыточный рост бактерий в тонкой кишке, что способствует увеличению синтеза эндотоксина — липополисахарида оболочки грамотрицательных микробов. При попадании в кровь портальной системы эндотоксин наряду с другими отрицательными факторами (метаболиты ПОЛ) стимулирует активность купферовских клеток, синтез провоспалительных цитокинов, особенно TNFa, при активном влиянии которого усиливается развитие воспаления и фиброзирующих процессов в печени.

Диагностика ХАИ. Оценка тяжести алкогольной интоксикации имеет важное медико-социальное значение. Существенным аргументом являются данные мировой статистики: смертность в связи с алкогольной интоксикацией занимает третье место.

Для выявления ХАИ при массовом обследовании используется хорошо известный в мире опросник GAGE, приводимый ниже.

Наличие положительных ответов на все четыре вопроса позволяет сделать заключение о систематическом употреблении алкоголя и определяет высокую специфичность скрининга.

Для оценки степени выраженности ХАИ предложена анкета «постинтоксикационного алкогольного синдрома» (ПАС) с перечислением симптомов ХАИ [7].

При обследовании пациентов наркологического отделения клиники НИИ наркологии Минздравсоцразвития РФ 15 и более положительных ответов на анкету ПАС позволяли предполагать высокую вероятность систематического употребления небезопасных доз алкогольсодержащих напитков [7].

С целью выявления физикальных симптомов ХАИ используется «Сетка LeGo». Поскольку специфические признаки ХАИ отсутствуют, при осмотре больного следует учитывать особенности возрастных изменений (неврологических, психических и др.) и сходные симптомы ХАИ и сопутствующих заболеваний. Наличие семи и более признаков объективной оценки физических симптомов не исключает вероятности ХАИ обследуемого пациента. Приведем перечень физикальных признаков ХАИ («Сетка LeGo», 1976) в модификации О. Б. Жаркова, П. П. Огурцова, В. С. Моисеева [7].

Лабораторная диагностика ХАИ. У пациентов, злоупотребляющих алкоголем чаще, чем в популяции, выявляются: увеличение среднего объема эритроцитов, уровня сывороточного железа, лейкоцитоз, преобладание активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) над активностью аланинаминотрансферазы (АЛТ) (66%), повышение активности щелочной фосфатазы (ЩФ) (24%) и γ-глютамилтранспептидазы (γ-ГТ) (70–80%), содержания триглицеридов (70–80%), холестерина (70–80%), иммуноглобулина класса А (60–70%). Однако среди рутинных методов лабораторной диагностики отсутствуют специфические тесты, свидетельствующие о ХАИ. Последние годы в специализированных клиниках с целью выявления злоупотребления алкоголем используют определение углеводдефицитного (десиализированного) трансферрина сыворотки крови — соединения трансферрина с ацетальдегидом, приводящего к накоплению железа в печени (70–90%) и ацетальдегидмодифицированного гемоглобина (70–80%).

Клиническая картина. АБП клинически проявляется в виде нескольких нозологических форм (по МКБ — 10): жировой дистрофии печени (К 70.0), острого или хронического гепатита (К 70.1), алкогольного фиброза (К 70.2) и цирроза печени (К 70.3).

ЖДП обычно протекает бессимптомно и обнаруживается случайно во время обследования при выявлении гепатомегалии или по данным УЗИ, которое регистрирует выраженное усиление эхогенности, ослабление видимости сосудистых структур. Жалобы больных на дискомфорт, тяжесть в правом подреберье не связаны с патологическим процессом в печени и объясняются другими причинами. При пальпации печень увеличена, гладкая с закругленным краем. Биохимические тесты, как правило, без отклонений от нормы; может отмечаться незначительно выраженный синдром цитолиза. В неясных случаях проводится пункционная биопсия печени.

Алкогольный гепатит. Различают острую и хроническую форму алкогольного гепатита.

Острый алкогольный гепатит (ОАГ) — это острое прогрессирующее дегенеративно-воспалительное поражение печени. Клинические проявления ОАГ весьма разнообразны: от легких безжелтушных форм до фульминантного гепатита, сопровождающегося выраженной печеночной недостаточностью; нередко приводит к развитию печеночной комы и летальному исходу. Течение и прогноз ОАГ зависят от тяжести нарушения функции печени. Особенно тяжело протекает ОАГ после алкогольных эксцессов на фоне уже сформировавшегося ЦП. Наиболее распространенной является желтушная форма ОАГ. Больные жалуются на слабость, тошноту, анорексию, похудение, тупые боли в правом подреберье, повышение температуры, желтуху. Кожный зуд для этой формы алкогольного гепатита не характерен. Более редким вариантом (до 13%) является холестатическая форма, сопровождающаяся выраженным кожным зудом, интенсивной желтухой, обесцвечиванием кала и потемнением мочи, что требует дифференциальной диагностики с механической желтухой, а при присоединении лихорадки — с холангитом. Фульминантная форма ОАГ носит фатальный, молниеносный характер и является отражением острого массивного некроза гепатоцитов. Клинически проявляется стремительным нарастанием желтухи, высокой лихорадкой, спутанностью сознания, появлением характерного печеночного запаха изо рта. Характерно присоединение диссеминированного внутрисосудистого свертывания, почечной недостаточности, гипогликемии, развиваются инфекционные осложнения, отек мозга. Эта форма гепатита, особенно у больных алкогольными циррозами печени, определяет высокий риск летального исхода, способствует прогрессированию фиброза в случаях регрессии клинической симптоматики ОАГ.

Особое место в структуре заболеваний печени занимают поражения, обусловленные суррогатами алкоголя, массовое отравление которыми наблюдалось летом–осенью прошлого года (общее число жертв на 23.11.06. по РФ составило 10400 человек). Основное токсическое вещество — полигексаметиленгуанидина гидрохлорид, входящий в состав дезинфицирующих средств. К другим потенциальным этиологическим факторам относят диэтилфталат, изопропиловый спирт, ацетальдегид и др. Каждое из этих токсических веществ может вызывать поражения различных органов и систем. Однако среди них весьма значимым является развитие токсического гепатита, протекающего с резко выраженным, медленно разрешающимся холестазом [8]. Для отравления суррогатами алкоголя синдром цитолиза является менее характерным (5–10 норм аминотрансфераз), синтетическая функция печени страдает редко. Наиболее драматическая ситуация — прогрессирующая печеночная недостаточность — наблюдается у больных с фоновым алкогольным ЦП.

Хронический гепатит алкогольной этиологии, или алкогольный стеатогепатит незначительно отличается по клиническим проявлениям от ЖДП. Больные жалуются на слабость, анорексию. По данным пальпации определяется увеличение печени с закругленным краем. При УЗИ картина напоминает таковую при ЖДП. В ряде случаев отмечается незначительное увеличение размеров селезенки, расширение селезеночной вены, начинают появляться признаки портальной гипертензии. При лабораторном обследовании выявляется повышение трансаминазной активности с характерным превышением АСТ над АЛТ, в ряде случаев возможно умеренное увеличение показателей синдрома холестаза. Верификация диагноза возможна при морфологическом исследовании печени. Длительное течение АСГ приводит к формированию алкогольного ЦП. Не исключается, что алкогольный ЦП может формироваться и без выраженных признаков воспаления через перивенулярный алкогольный фиброз.

Алкогольный ЦП. При алкогольном ЦП возможно чрезвычайное многообразие клинических проявлений. У значительного числа больных цирроз протекает латентно или малосимптомно. Однако у многих из них при осмотре выявляется увеличение печени. Жалобы на слабость, диспептические расстройства, похудание, боли в суставах носят неспецифический характер. В 75% случаев развивается картина, характерная для ЦП в виде малых печеночных знаков — телеангиэктазий, пальмарной эритемы, гинекомастии. Печень, как правило, увеличена, уплотнена, с гладкой поверхностью, край заострен; в ряде случаев печень нормальных или уменьшенных размеров. Возможно умеренное увеличение размеров селезенки, расширение воротной и селезеночной вен, снижение скорости портального кровотока (проявление портальной гипертензии) с последующим формированием варикозно расширенных вен пищевода. При декомпенсации ЦП, развитии отечно-асцитического синдрома выявляют электролитные нарушения — гипокалиемический алкалоз, у 33% больных — метаболический алкалоз, гипонатриемию, обнаруживают повышение содержания аммиака в крови. Энцефалопатия носит смешанный характер, возможно развитие комы. При биохимическом исследовании крови отмечается гипербилирубинемия, повышение активности ЩФ и γ-ГТ, АСТ и АЛТ не более чем в 6 раз. Развивается тромбоцитопения, удлинение протромбинового времени, гипоальбуминемия. Алкогольная этиология может быть подтверждена с помощью изучения алкогольного анамнеза, методом исключения вирусной природы ЦП.

АБП нередко сопутствует хронический панкреатит, периферическая полинейропатия, миокардиопатия, нефропатия. При оценке клинической картины и течения заболевания следует учитывать, что прогрессирование органной патологии определяется не только влиянием острой и хронической алкогольной интоксикации, но и патологическими проявлениями абстинентного синдрома.

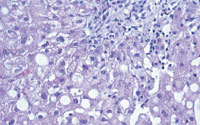

К морфологическим критериям АБП относят жировую инфильтрацию (мелко- и крупнокапельную во 2-й и 3-й зонах ацинуса), балонную дистрофию гепатоцитов, ацидофильные тельца — тельца Мэллори или алкогольный гиалин в виде конденсированных микрофиламентов, гигантские митохондрии, коллагенизацию 3-й зоны (перивенулярный фиброз), нейтрофильную инфильтрацию, канальцевый холестаз, повышенное отложение гемосидерина в печени (рис.).

|

| Рисунок. Гепатобиоптат больного Н., 42 г. Алкогольный стеатогепатит. Крупнокапельные вакуоли жира. Гиалин в цитоплазме гепатоцитов. Смешанная воспалительная инфильтрация синусоидов. Окраска гематоксилином и эозином х100 |

Прогноз АБП. Для определения тяжести алкогольного гепатита и выживаемости используют индекс Мэддрея, вычисляемый как 4,6 х (разность между протромбиновым временем больного и этим же показателем в контроле) + билирубин сыворотки крови в мг%. Вероятность летального исхода при значении индекса Мэддрея более 32 превышает 50%.

Последние годы для оценки риска летальности в исходе ОАГ нашла применение система MELD (Model for End-Stage Liver Disease) — Модель терминальной стадии болезни печени [9], ранее разработанная для больных, нуждающихся в трансплантации печени, с целью определения сроков проведения операции. MELD (в баллах) вычисляется по формуле: 10 х (0.957 х logе[креатинин мг/дл] + 0.378 х logе[протромбиновое время] + 0.643 х этиология цирроза [0 — алкоголь, холестаз; 1 — другая этиология]). Показано, что при сумме баллов до 40 продолжительность жизни ограничивается 3 мес.

Лечение АСГ. Целью терапии АСГ является предотвращение формирования фиброза и ЦП (ингибирование воспаления и фиброза в ткани печени, снижение активности процессов ПОЛ и биохимических показателей, выведение токсических метаболитов, уменьшение эндотоксемии), улучшение качества жизни и лечение ассоциированных с АСГ состояний (хронический холецистит, панкреатит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и др.) [10, 11, 12].

Этанол является главным этиологическим фактором развития заболевания. Основой лечения АБП должен быть полный отказ от приема алкоголя. При выполнении этого условия при ЖДП, АСГ возможен регресс симптомов хронического заболевания печени, улучшение лабораторных показателей. Длительная абстиненция при алкогольном ЦП способствует улучшению белково-синтетической функции печени, уменьшению проявлений портальной гипертензии, а также улучшению морфологической картины [13, 14]. Необходимо проводить систематические беседы с пациентами, имеющими признаки ХАИ, и их близким окружением, аргументируя влияние алкоголя на возникновение соматоневрологической патологии, развитие алкогольной зависимости и психических заболеваний, риск опасных отравлений, а также возможность тяжелых последствий в результате взаимодействия лекарств и алкогольных напитков (особенно у лиц пожилого возраста).

Целесообразно введение общепринятых в мире ограничений на продажу алкоголя и проведение просветительской работы [14].

Диета. При АБП целесообразно назначение диеты, богатой белками (не менее 1 г на 1 кг массы тела), с высокой энергетической ценностью (не менее 2000 ккал/сут), с достаточным содержанием витаминов (особенно группы В, фолиевой и липоевой кислот) и микроэлементов — цинка, селена.

Установлено, что дефицит цинка (40% больных ЦП класса В и С [15] по Child-Pugh) не только усиливает проявления печеночной энцефалопатии, но и сам по себе является признаком печеночной недостаточности. Известно также, что АДГ — цинк-зависимый фермент, участвующий в метаболизме этанола.

Следует учитывать, что лица, злоупотребляющие алкоголем, как правило, имеют дефицит массы тела, поэтому постепенно увеличение потребления белка с пищей способствует улучшению функций печени, что объясняется стимуляцией ферментов, снижением катаболических процессов, нормализацией иммунного статуса.

Медикаментозная терапия АБП. В патогенезе АБП ключевую роль играет повреждение биологических мембран, нарушение функции ферментных систем. В связи с этим применение полиненасыщенных (эссенциальных) фосфолипидов, обладающих мембранстабилизирующими и цитопротекторными свойствами, осуществляющих замещение фосфолипидных дефектов мембранных структур поврежденных клеток печени путем встраивания фосфолипидных комплексов в цитоплазматические мембраны, повышает активность и текучесть мембран, нормализует процессы ПОЛ. В процессе двадцатилетнего исследования, посвященного изучению влияния эссенциальных фосфолипидов на алкогольные поражения печени с использованием экспериментальной модели — обезьян бабуинов, показано замедление прогрессирования заболевания, предупреждение его перехода в стадию цирроза. Эссенциале назначают в дозе 500–1000 мг/сут в/в в течение 10–14 дней, затем курс лечения продолжают от 3 до 6 мес в дозе 1800 мг/сут. Большой опыт применения эссенциальных фосфолипидов подтвердил высокую эффективность препарата при лечении больных с неактивными формами АБП — ЖДП, АСГ.

Достаточно широко в лечении стеатоза печени и хронического алкогольного гепатита используются препараты силимарина (силибинин — основное действующее вещество). Силимарин обладает гепатопротекторным и антитоксическим эффектом (70–105 мг/сут не менее 3 мес). Механизм его действия связан с подавлением ПОЛ, вследствие чего предотвращается повреждение клеточных мембран. В поврежденных гепатоцитах препарат стимулирует синтез белков и фосфолипидов, в результате чего происходит стабилизация мембран гепатоцитов. Отмечен антифибротический эффект силимарина. На экспериментальных моделях продемонстрировано замедление под его влиянием скорости фиброзной трансформации ткани печени, что связывается как с повышением клиренса свободных радикалов, так и с непосредственным подавлением синтеза коллагена.

В лечении алкогольных поражений печени находит применение адеметионин. Использование адеметионина при АБП связано с необходимостью для организма восполнения эндогенного адеметионина, выполняющего одну из основных функций в промежуточном обмене. Являясь предшественником таких важных соединений, как цистеин, таурин, глютатион и коэнзим А, адеметионин выполняет активную роль в реакциях трансаминирования, транссульфурирования и аминопропилирования. Применение экзогенного адеметионина позволяет снизить накопление и отрицательное воздействие токсических метаболитов на гепатоциты, стабилизировать вязкость клеточных мембран, активизировать работу связанных с ними ферментов. С другой стороны, адеметионин усиливает метилирование мембран и проводящих путей, способствует изменению вязкости мембран, улучшению функции рецепторов нейронов, стабилизации миелиновой оболочки, а, проникая через гематоэнцефалический барьер, стабилизирует активность фосфалинергических и серотонинергических систем. Сочетание гепатопротекторных и антидепрессивных свойств определяет применение препарата при депрессивных расстройствах в случаях токсического поражения печени. Рекомендуемые дозы адеметионина составляют 800 мг/сут — при парентеральном введении (в течение 2 нед) и 1600 мг/сут — per os (от 2 до 4–8 нед).

С 2005 г. начали применять отечественный препарат адеметионина — Гептор у больных с алкогольной ЖДП, АСГ, АЦП. В суточной дозе 1600 мг per os Гептор приводит к уменьшению соматических и вегетативных проявлений, снижению показателей биохимической активности после 2 нед приема, имеет сходный профиль безопасности и невысокую частоту нежелательных явлений, не требующих снижения дозы или отмены, по сравнению с оригинальным препаратом. Уникальные свойства Гептора позволяют использовать его в клинической практике для лечения алкогольных, токсических, лекарственных поражений печени и депрессивных состояний. Гептор хорошо переносится, поэтому можно рекомендовать его повторные курсы.

На фоне применения препаратов урсодеоксихолевой кислоты (УДХК) у больных АБП отмечено улучшение клинико-биохимической [16] и гистологической картины. Это, вероятно, связано не только с ее цитопротекторным, антихолестатическим, антиапоптозным эффектами, но и с подавлением секреции провоспалительных цитокинов. При АБП УДХК назначается в дозе 13–15 мг/кг/сут [17].

Целесообразность применения кортикостероидных гормонов при АБП неоднозначна [18]. Однако в большинстве рандомизированных исследований получены данные о достоверном уменьшении летальности при применении 40 мг Преднизолона или 32 мг Метипреда в течение 4 нед у больных с тяжелой формой ОАГ [19].

Учитывая роль провоспалительных цитокинов в патогенезе ОАГ, обоснованным является применение химерных антител к TNFa (Инфликсимаб, 5 мг/кг) [20], что достоверно сопровождается регрессией клинико-лабораторных показателей по сравнению с Преднизолоном [22, 21].

С этой же целью в качестве ингибитора TNFa используется Пентоксифиллин (1200 мг/сут per os в течение 4 нед), что приводит к улучшению качества жизни и снижению смертности больных ОАГ [23].

Случаи тяжелого течения ОАГ сопровождаются развитием выраженной печеночной энцефалопатии, коррекция которой осуществляется путем применения лактулозы (30–120 мл/сут per os и/или per rectum) и орнитина-аспартата (20–40 г/сут в/в капельно до купирования основных проявлений этого осложнения) [24].

Применение антибактериальных препаратов (цефалоспорины 3-го поколения и др.) у больных АБП показано с целью профилактики и лечения инфекционных осложнений, а также уменьшения эндотоксемии.

Методом выбора при фульминантной форме ОАГ может быть трансплантация печени [25].

Патогенетически обоснованным в лечении различных нозологических форм АБП является применение антиоксидантов (селен, бетаин, токоферол и др.). Однако их эффективность не доказана [26].

С целью воздействия на эндогенную токсемию, связанную с бактериальным обсеменением тонкой кишки, целесообразно в программу лечения пациентов с алкогольным стеатозом печени, АСГ включать применение пребиотиков, улучшающих метаболизм кишечных бактерий. Под влиянием пребиотических препаратов у больных компенсированным ЦП алкогольной этиологии отмечено снижение избыточной бактериальной пролиферации в тонкой кишке, сопровождающееся уменьшением выраженности печеночной энцефалопатии [27].

Литература

Л. Ю. Ильченко, доктор медицинских наук, профессор

РГМУ, Москва