Руслан смородинов писатель биография

Руслан Хазарзар, агностик

Руслан Хазарзар, агностик

Историк и религиовед Руслан Хазарзар оказал честь Клубу Скептиков, разместив у нас свой фундаментальный научный труд об истоках христианства. Книга «Сын Человеческий» написана в 1996 году. Автор проделал колоссальную работу: он полностью продублировал исследования крупнейших библеистов, в частности, Штрауса и Ренана. Он читал Ветхий и Новый Завет, кумранские рукописи, тома Талмуда и труды христианских философов исключительно на языках оригинала: иврите, арамейском, древнегреческом, латинском. Основываясь на таком богатом материале, Руслан Хазарзар кропотливо отделил в евангелиях факты от вымысла.

Но обо всём по порядку.

— Руслан Смородинов – кто он? Где родился, как учился, в какой семье рос?

— Родился в Волгограде в семье папы-инженера и мамы-биолога. Учеба давалась легко, даже побеждал на различных олимпиадах, но отличником не был — поведение хромало (вплоть до учета в детской комнате милиции). Если заглянуть в мой школьный дневник, то там самой частой оценкой будет «пятерка», на втором месте — «двойка»; «тройки» и «четверки» — большая редкость.

— Литературный институт — учеба в нем имеет какой-то смысл? Что тебе дала учеба там?

— Я не думаю, что можно обучить творчеству, но некоторыми техническими навыками этого процесса овладеть в вузах можно. Нельзя научить писать, рисовать, играть, и именно поэтому к вступительным экзаменам в творческие вузы допускаются те, кто уже более или менее это умеет. В целом же у меня о Литинституте самые теплые воспоминания. У нас были прекрасные преподаватели — причем в большинстве своем именно те, по книгам которых училась вся филологическая братия страны. Еще один плюс Литературного института — творческое общение. Это незаменимо.

— О своих книгах, и публикациях, и премиях можно пару слов? О тех книгах, что были и о тех, что будут?

— На сегодняшний день я автор четырех книг. Количество премий исчисляется количеством номинаций на них, то есть нулем. Хотя в свое время был отмечен «Новым миром» (1998, N2) в числе сотни современных прозаиков России. О будущих книгах загадывать пока рано.

— Есть ощущение, что Смородинов — писатель-одиночка. Ты как воспринимаешь свое место в т.н. «литературном процессе»? Есть такие литературные собратья, которых ты воспринимаешь в качестве спутников — людей идущих в одном с тобой направлении? Я вот могу назвать какие-то имена людей, близких мне — иногда эстетически, иногда идеологически, — в любом случае близких. Скажем, Шаргунов. Скажем, Гаррос. Есть ли у тебя ощущение некоего поколенческого родства с теми или иными современными литераторами?

— Я думаю, писатель как божевольник — вообще одиночка. Поэтому я не верю в какие-то литературные сообщества. Все они недолговечны и живут только за счет одной-двух личностей. Писательство — сугубо индивидуальный творческий процесс. Есть, правда, исключения, когда люди пишут (и не без успеха) в соавторстве, но в такой «упряжке», как мне кажется, всегда есть ведущий и ведомый.

Вместе с тем, я не уверен, что мое творчество имеет какое-то направление или какую-то цель, куда надо идти. Я склоняюсь к мнению, что литература и вообще искусство ценно само по себе, а не является каким-то путеводителем.

При этом я с удовольствием читаю добротную литературу современных писателей. В большинстве своем, это мои хорошие знакомые. Не хочу здесь называть имен, ибо из достаточно длинного списка обязательно кого-нибудь забуду.

— Следишь за литературным процессом? Чего ждешь от литературы в новом году? И от кого именно?

— За литературным процессом слежу крайне слабо, ибо считаю, что это — занятие критиков и других функционеров от литературы. Однако новинки авторов, заслуживших своим мастерством моего уважения, стараюсь не пропускать. С произведениями не знакомых мне авторов знакомлюсь только по рекомендации людей, мнение которых мне не безразлично.

— Что там у вас происходит в Волгограде? Поддерживаешь ли ты отношения со своими земляками? Борис Екимов, Евгений Лукин, Иван Маркелов? Валерий Белянский, Сергей Васильев, Михаил Зайцев, Василий Макеев? Снисходит ли уважаемый мной Борис Екимов, живой классик, до общения с коллегами?

— Борис Петрович живет отшельником, и, наверно, правильно делает. С ним я почти не общаюсь. Хотя в свое время именно он (вместе Евгением Лукиным и Евгением Поповым) дал мне рекомендацию в Союз писателей.

Василий Степанович ведет у нас в Волгограде литературную студию. В свое время он был самым молодым членом Союза писателей СССР, учился в Литинституте вместе с Рубцовым и Вампиловым. Василий Макеев — автор предисловия к моей последней книге.

С Лукиным, Белянским, Васильевым, Зайцевым у меня дружеские отношения — частенько встречаемся в баре Союза писателей, совместно отмечаем приятные даты и т.д. Это замечательные люди и отличные писатели.

— Как ты, кстати, расцениваешь современных живых классиков? Кто, на твой вкус, останется во временах? Солженицын, Искандер, Бондарев? Распутин, Белов, помянутый Екимов? Лимонов, Битов, Аксенов? Поляков, Ерофеев, Сорокин? Улицкая, Петрушевская, Толстая? Сергей Есин, Андрей Дмитриев, Юрий Козлов?

— Трудно сказать. Впрочем, Солженицын — уже в летописи, даже если это кому-то не нравится и кто-то с этим не согласен. Думаю, что в анналах останется и Распутин с его замечательной прозой. Дай Бог, грядущие поколения, как и мы, будут наслаждаться прозой Искандера, Белова, Екимова, Битова, Ерофеева (Венечки), Петрушевской и др.

Вообще, вопрос творчества и его ценности очень сложен: это ведь не точные науки, где уравнение сошлось или нет. К примеру, Лимонов во многом эпатирует, однако «Молодой негодяй» мне понравилась. А вот эпатаж Сорокина я не принимаю, ибо, как мне кажется, он писатель средней руки, не более.

С другой стороны, вопрос во многом сводится к тому, чтó будущие поколения будут искать в литературе. Наряду с так называемой «большой» литературой, то есть «литературой идей» (здесь гениями прежде всего нужно назвать Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого), существует и, дай Боже, будет существовать литература, ценность которой определяется сама по себе (Пушкин, Чехов, Шукшин, Маканин, Довлатов, Евг. Попов и др.). И я очень надеюсь, что этика не будет превалировать над эстетикой. Я не против «литературы идей», но хочу, чтобы не идея, а сама литература имела главенствующее значение. Я люблю Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Лескова не за сатиру, о которой нам вещали в школьные годы, а за литературу. И упаси Господи нам и сегодня в куче навоза искать фальшивый жемчуг! Литература сама по себе — россыпь алмазов. Во всяком случае, настоящая литература, а не все, что записано литерами.

Нельзя без сожаления смотреть на то, как в Союз писателей принимают откровенных бездарей исходя только из идеологических соображений. Нельзя не чувствовать отвращения, когда из «Дневника писателя» выдергивают отдельные высказывания и издают их отдельной книгой, а так называемые «патриоты» всерьез считают, что у Достоевского есть произведение «Отрывки из дневника». (Не понимаю, как можно быть патриотом, и при этом не знать русской классической литературы?)

Из этого, однако, ни в коем случае не следует, что сегодня не должно быть «литературы идей» — главное, повторяю, чтобы она была именно литературой. Возможно, кому-то не нравилась политическая позиция Виктора Сергеевича Розова, но не уважать его как драматурга и глубоко порядочного человека (знаю об этом не понаслышке) будет несправедливо. Быть может, кто-то не разделяет мировоззрения Леонида Ивановича Бородина, но он достоин уважения и как замечательный писатель, и как Личность, с честью выстрадавшая свои взгляды. Этот список можно продолжить вплоть до Захара Прилепина, но, думаю, сказанного достаточно для понимания моей позиции: король не должен быть голым.

— Я читал твою повесть о Тамаре. Там есть очень трогательные и очень смешные места. Что-то в этом есть и довлатовское, и прозы качественной советской слышно дыхание (вспомнилась почему-то великолепная повесть «Вот пришел великан» Воробьева). Есть у тебя своя русская литературная генеалогия?

— К стыду своему Воробьева не читал. Исправлюсь. Довлатова люблю, но «Тамару» написал прежде, чем познакомился с прозой Сергея Донатовича. Вообще, мои литературные потуги часто сравнивают с прозой Венечки Ерофеева и Довлатова. Наверно, потому, что в них много пьянства.

Что касается литературной генеалогии, то, по словам Евгения Попова, она идет «от позднего Василия Шукшина и несправедливо забытого Георгия Семенова». Надо сказать, и те и другие сравнения для меня лестны. Сам же я считаю, что на меня повлияли многие писатели — прежде всего классики русской литературы.

— Такой интимный вопрос. Ты, как я знаю, человек пьющий. Как и множество русских писателей. Это что у нас такое — привычка, болезнь, ещё что-то?

— Пью я не часто, несколько раз в год. Но крепко. Короче говоря, отрываться умею. Но, тем не менее, люди, хорошо меня знающие, пьяницей меня не считают. И даже удивляются — откуда в моей прозе берется столько водки, а то и наркологический диспансер, как в «Тамаре»?

А все намного проще. Мое авторское пристрастие к нелепостям не должно приводить к цинизму. Персонажи моей прозы могут быть пьяницами, фиглярами, фанфаронами, но их душевные изъяны должны блекнуть на фоне пороков главного героя, рассказчика. Такова моя позиция, выраженная с помощью известного, но и не столь избитого приема одноименности автора и его лирического героя. Однако не стоит их отождествлять. Несмотря на кажущуюся автобиографичность моей прозы, все это — театрализованное действие, где главный герой убеждает читателя — и, надеюсь, не без успеха, — что он и есть автор. Просто человек должен найти в себе смелость не бояться казаться смешным, выявляя тем самым ханжей.

Впрочем, это уже «кухня», то есть действительно интимное. Мне кажется, писатель не должен раскрывать секреты своего ремесла. Пусть этим занимаются критики.

Что же касается проблемы алкоголизма вообще в русской писательской среде, то этот вопрос не так прост. Во всяком случае, мнение обывателя, что винопитие неразрывно с низкой организацией ума, здесь, мягко говоря, не верно. Наоборот, психиатры говорят, что чем выше организован интеллект, тем быстрее он разрушается.

— Помню, как ты в ЖЖ иронизировал на тему, что Гуцко и Прилепин зачастили в Кремль, как Фадеев с Симоновым. Но, если мне память не изменяет, Руслан Смородинов тоже с большим интересом отправлялся на встречу с Владиславом Сурковым и был высажен из автобуса лишь потому, что был непотребно пьян? А?

— Ха! Так, может, та же самая причина и была побуждением к неправильному действию (побуждением к встрече).

Кстати, тебя и Дениса я сравнил не с Фадеевым и Симоновым, а с Горьким и Шолоховым — это более соответствует биографическим реалиям.

Ну а если серьезно, то ничего плохого я в таких встречах не вижу. Просто не верю, что они приведут к каким-то ощутимым результатам. Если бы власть действительно захотела позаботиться об искусстве, то она бы пересмотрела закон о творческих союзах, вернув им прежний статус. Или взяла бы вопрос об авторском праве на государственный контроль. А пока этого не будет, и говорить не о чем.

— Твоя книга «Сын Человеческий» нашла своего читателя. По мне, так это совершенно удивительный труд, очень умного человека — к слову сказать, крайне мало похожего на писателя Руслана Смородинова. (Какой смысл в псевдониме Руслан Хазарзар, кстати?) Как ты сподобился на такое сочинение, Руслан? Сколько лет у тебя заняла эта работа?>

— Вот для того чтобы не быть в плену стереотипов, и приходится порой пользоваться псевдонимом: кто ж поверит сразу, что «певец пьянства» параллельно пишет академические труды, на которые ссылаются (а то и плагиируют) доктора наук.

«Сына» я писал 4 года, с 92-го по 96-ой. Основная часть времени ушла на изучение древних языков (прежде всего еврейского, арамейского и греческого), переводы и сбор материала. Саму книгу, 35 авторских листов, я записал достаточно быстро, за несколько месяцев.

Между прочим, без ложной скромности, хотя книга написана более 10-ти лет назад, она не потеряла своей актуальности и в вопросах древнего христианства является одной из наиболее цитируемых книг в Сети.

— Я слышал, что у тебя много и активно воруют наши горе-авторы. Чем там закончилась вся эта история с плагиатом, расскажи о ней вкратце?

— Ой, с этими авторскими правами — сплошная нервотрепка! То известный юморист читает с экрана мои шутки, выдавая их за свои. То «толстые» журналы публикуют мои рассказы (благо, с сохранением имени), даже не известив меня об этом (о гонорарах и не говорю). А тут еще этот профессор из Ростова-на-Дону.

Суть в следующем. В прошлом году «Эксмо» выпустило книгу «Загадки Туринской плащаницы» за подписью декана социологического факультета Ростовского государственного университета доктора философских наук Владимира Курбатова. Мне об этой книге сообщил электронным письмом один из моих московских читателей, уведомив, что в ней — чистый плагиат.

Купив книгу, я был просто поражен бесцеремонностью плагиатора: Курбатов вставил в так называемое «свое» произведение целые главы и отдельные отрывки из моей книги «Сын Человеческий» — без ссылок на мой труд, без упоминания моего имени, даже без элементарного указания моей работы в списке использованной литературы! Целых девять глав — слово в слово! Владимир Семенович Маканин, узнав об этом, был поражен: за всю его долгую творческую жизнь он с подобным не сталкивался.

А история эта так пока и не закончилась. И хотя факт плагиата легко доказуем (моя книга вышла раньше), довести дело до развязки не так просто: трудности прежде всего связаны с тем, что судиться надо по месту нахождения ответчика, то есть в чужом для меня Ростове-на-Дону. Но так или иначе дело будет доведено до конца. Дай Бог — хорошо, а слава Богу — лучше.

Кстати, пользуясь случаем, хочу спросить: дорогие читатели, нет ли среди вас ростовского адвоката, который займется этим делом.

Хотелось бы отметить, что на Западе, как бы мы к нему ни относились, такое вряд ли произошло бы. А у нас при повальном воровстве в области авторского права и традиционно мягком наказании — воруй не хочу. Даже если тебя накажут, прибыль от продаж все с лихвой покроет.

Пока наказание не будет адекватно преступлению и незаконному доходу от него, пока не будет применена на практике уголовная ответственность за нарушение авторских прав, тут порядка не будет. Тот же Курбатов, неоднократно уличенный в воровстве интеллектуальной собственности, продолжает преподавать и занимать высокую должность в университете. Чему он научит студентов.

— Какие газеты, журналы, сайты читаешь и почитаешь? И с каким чувством?

— Будучи журналистом по нужде, газет почти не читаю — достаточно того, что на мне «висят» последние полосы нашего еженедельника.

Из журналов читаю то, на что дает ссылки Андрей Василевский в своем Живом журнале (спасибо ему). Правда, далеко не все. Захожу также на сайт журнала «Москва» — надеюсь, его скоро обновят.

— В чем главная проблема современных молодых писателей и критиков? Писать некогда? Писать не о чем? Денег не платят?

Мало того, в окололитературных кругах даже появились прозападно настроенные люди, утверждающие, что писательство, если оно не имеет коммерческого успеха, не имеет права называться работой, трудом, а писать надо в согласии с каким-нибудь учебником в стиле «Как стать гениальным писателем и заработать миллионы», переведенным с английского или написанным нашим приспособленцем. Такими «учебниками», кстати, переполнены американские книжные магазины (то-то мы не видим сегодня американских писателей величины Фолкнера или Сэлинджера), стали они появляться и у нас. И беда даже не в том, что они появились, беда в том, что некоторые молодые литераторы к ним серьезно относятся. Как будто бы искусство можно уложить в прокрустово ложе штампов и схем.

Настоящее искусство и, в частности, настоящая литература нуждаются в поддержке государства. Говоря языком пафоса, государство должно заботиться о духовном здоровье нации. Иначе на прилавках книжных магазинов мы и в дальнейшем будем лицезреть макулатуру в ярких обложках, а на вопрос к продавцу, есть ли в продаже книги Маканина, будем слышать: «Маканин? Это что — фантастика, детектив?» (реальный случай, произошедший со мной).

— Политические взгляды есть у тебя? Как тебе нынешняя политическая элита? А спрогнозировать политическую ситуацию можешь?

— По большому счету, я человек аполитичный, хотя раньше такого за мной не наблюдалось.

Например, еще в 85 году я предрекал, что методы Горбачева ни к чему хорошему не приведут, за что заслужил себя славу антидемократа.

Кстати, к демократии я действительно отношусь прохладно. Демократия, даже в идеале, — это власть большинства, а значит, и посредственности, срединности. Демократические методы могут быть оправданы в маленьких коллективах — при выборе ответственного за лестничную площадку, председателя колхоза или земского главы, шерифа, наконец, — когда избирается хорошо известный всем человек. Когда же путем голосования избирается человек, которого никто толком не знает, но у которого больше лапши для ушей, хорошего мало.

Впрочем, любая политическая система имеет свои преимущества и свои недостатки. В советские годы очень много говорили об ужасах царизма, а между тем у монархии есть свои неоспоримые преимущества. Артур Шопенгауэр высказывался по этому поводу следующим образом. (Излагаю по памяти.) Великая ценность и основная идея монархии заключается в том, чтобы нейтрализовать эгоизм одного из людей, который, имея все, уже ничего не желает для себя и будет заботиться о своей стране и своем народе, не разделяя себя с ними. Монарх, в отличие от временного и зависимого от избирателей президента, обладает той свободой, которая способна на справедливость и имеет в виду не свое личное, но общее благо. Именно поэтому монархия должна быть наследственной, а не выборной: чтобы заботы монарха о своем потомстве могли выражаться только в виде забот о благе страны, которое вполне совпадает с благом его семьи. Другое дело, что монарх по своим способностям может не соответствовать столь высокой власти, и на смену хорошему царю (Александру Третьему) придет бездарный (Николай Второй).

Но это все только в теории, ибо в ближайшей перспективе, думаю, Россия останется демократической страной — во всяком случае, конституционно.

Свои политические воззрения я считаю центристскими, хотя не могу сказать, что отличаюсь здесь принципиальностью. Например, я работаю в газете, учредитель которой — сталинист, открывший на территории Мамаева кургана Музей Сталина, но себя сталинистом отнюдь не считаю. Мало того, я отрицательно отношусь к любым тоталитарным системам, ибо меня не прельщает житие в стране полноценных болванчиков. Человек — не пчела и не муравей, а потому тоталитарная система, дающая экономике ощутимый допинг, долго не продержится и неминуемо приведет к кризису. Люди должны быть разными, они, между прочим, тем и интересны.

— О чем я тебя не спросил?

— О самом главном: когда мы с тобой выпьем за свое здоровье.

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Всегда под рукой

—Поиск по дневнику

—Статистика

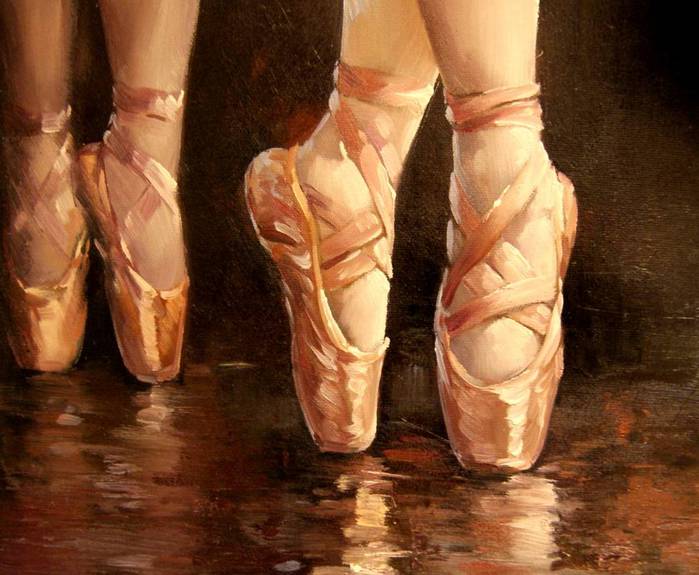

Художник Руслан Смородинов. Балерина и цветы.

Старые пуанты. Юлия Лавриненко

| Опять одна… и снова эта ночь Накроет город шёлком полнолунья. И я представлю, будто я колдунья, И время попытаюсь превозмочь. Вернуть назад – что было, но ушло, Так трепетно дрожит свечная тень, | Поблек атлас, тускнеет блеск былой, Края истёрты о паркет и мрамор. Не стали хуже – нет, совсем ни грамма. Как и тогда, лежат передо мной. И зазвучит забытый менуэт, …И дни идут, в историю спеша. |

В блеске огней, за зеркальными стеклами,

Пышно цветут дорогие цветы,

Нежны и сладки их тонкие запахи,

Листья и стебли полны красоты.

Их возрастили в теплицах заботливо,

Их привезли из-за синих морей;

Их не пугают метели холодные,

Бурные грозы и свежесть ночей.

Есть на полях моей родины скромные

Сестры и братья заморских цветов:

Их возрастила весна благовонная

В зелени майской лесов и лугов.

Видят они не теплицы зеркальные,

А небосклона простор голубой,

Видят они не огни, а таинственный

Вечных созвездий узор золотой.

Веет от них красотою стыдливою,

Сердцу и взору родные они

И говорят про давно позабытые

Светлые дни.

Иван Бунин

Родился в 1977 году в городе Нововоронеж

Воронежской области.

Член Творческого Союза Художников России и Международной Федерации Художников.

В настоящее время живёт в Москве.

Спасибо за ваши комментарии!

Процитировано 17 раз

Понравилось: 27 пользователям

этот титул употpеблялся, чтобы выpажать уважение и вежливость, и соответствовал евpейскому «адОн» и аpамейскому «маpА». Отметим, что в стихах Ин.12:21 и Ин.20:15 слово «kуrios» пеpеведено не как «Господь», а как «господин». Русские богословы не могли смиpиться с тем, что к апостолу и к садовнику пpименялся тот же титул, что и к Иисусу; и их пеpевод Библии можно назвать фальсификацией, благодаpя котоpой pусское слово господь стало отождествляться исключительно с Богом.

Гностицизм и Евангелие от Иоанна

Пpежде, чем пеpейти к главной доктpине четвеpтого Евангелия, к его тpактовке обpаза Хpиста, необходимо несколько слов сказать о гностицизме pелигиозном движении поздней античности.

Пpавда, особая pоль личного опыта не позволяла созданию единого учения, более или менее твеpдой догматики. Именно это многообpазие pазличных мнений побудило Иpинея сpавнить «множество гностиков» с гpибами, появившимися из земли (Iren.Haer.I.29:1).

Иyдейские секты. Зелоты

Иосиф Флавий сообщает (Jos.AJ.XIII.5:9; BJ.II.8:2), что сpеди иyдеев сyществyет тpи pелигиозных течения: ессеи, саддyкеи и фаpисеи; но позднее он называет (Jos.AJ.XVIII.1:6) и четвеpтое, созданное Иyдой Галилеянином, течение зелотов.

Комедия в шести каpтинах

Каpтины пеpвая, втоpая и тpетья пpоходят в относительно

спокойном темпе и с постепенным возpастанием гpотеска.

с того, что в нелепой ситуации оказывается не только Геpой, но

и Жена (неузнавание мужа). Кpоме того, в четвеpтой каpтине

увеличивается число непосpедственных пpоисшествий на сцене:

ТАМАРА ВЫШЛА ЗАМУЖ

Стояла безветренная летняя ночь, и влажная трава своей прохладой быстро прогоняла дремоту.

Сука подошла к своей миске и посмотрела на косточки, некогда принадлежавшие куриному телу, но не притронулась к ним, жалеючи о скорбной судьбе несушки. Несколько дней назад эту курицу переехал грузовик. Птица осталась жива, но вывалившиеся из ее клоаки кишки никак не хотели возвращаться в нутро и волочились за курицей кровавым хвостом. Не могло быть и речи, что она будет нестись; и вчера хозяин сварил из нее суп, преподнеся собаке то, что ему не съедобно.

Нинкин муж был рецидивистом. То есть изредка приезжал на побывку к жене, потом совершал правонарушение и отправлялся восвояси.

Несмотря на краткость восхищений, он таки успел заделать трехпалую дочурку ангельской наружности. На трехпалость папаша не расстроился: Бога не помянул, но и пить не бросил, а только отметил: «Щипачом, увы, не будет. «

А дочка наотрез отказывалась выговаривать «эр». В этом, видимо, сказывался ее подсознательный протест против квартирующего папаши: раз нет буквы «эр», нет и «рецидивиста». Сам же папаша мнил себя большим педагогом, считая, впрочем, само это слово ругательством.

— У меня патологическое сексуальное влечение к глобусу.

— К глобусу. Знаешь, как иногда охота положить на все это СHГ.

Разговоpы в таком духе пpодолжаются на пpотяжении многих лет.

Мальчик! Пишу вам эту коppеспонденцию, потому что уважаю вас, вашего отца и вашу жену (да пусть она забеpеменеет!). Потому что веpю, что эта мудpость дойдет до ваших извилин и улучшит сеpое вещество, котоpое там. Итак, напpягите зеницу ока.

Мальчик, мне поведали, что вы много двигаете языком. И двигаете им не в ту стоpону. Умоляю вас, мальчик, не pазговаpивайте на улице по поводу повышения цен. Ради Бога не делайте так и не бpызгайте пузыpями! Иначе ваш собеседник может заболеть и забеспокоиться так, что у вас пойдет носом нюшка. Hе pазговаpивайте по поводу повышения цен.

Успенский Н.Д. К истории обряда святого огня, совершаемого в Великую Субботу в Иерусалиме

Актовая речь, произнесенная 9 октября 1949г.

Ваше Высокопреосвященство, Ваше Преосвященство, глубокоуважаемые коллеги и дорогие гости!

Совет Ленинградской Духовной Академии, в соответствии с существующей в русских Духовных Академиях многолетней традицией отмечать годичный акт докладом научно-богословского значения, в заседании своем 31 августа с.г. поручил мне сделать таковой доклад в настоящем торжественном собрании. Исполняя волю Совета Академии, имею честь доложить Высокому Ученому Собранию реферат на тему «К истории обряда святого огня, совершаемого в великую субботу в Иерусалиме».

В наше время люди предпочитают жить по одиночке, индивидуально, зачастую замыкаясь на том уровне отношений с окружающим миром, что называется семьёй. Однако в глубине своего сердца человек тоскует по жизни, исполненной взаимоотношений с другими людьми. Эта тоска — выражение человеческой природы, ищущей восполнения со стороны другого. Тогда появляется желание жить в общине, войти в такую жизнь, которая полностью построена на ежедневном общении. Это общение не ради слов, оно рождается из потребности быть любимым и счастливым, а также любить и делать счастливыми других. Этот труд великого канадского подвижника Жана Ванье раскрывает причины, цели, содержание общинной жизни, условия её жизнеспособности. Это не академическая работа. Речь идёт об опыте, об опыте жизни в общине. Каждый из нас знает, как он хочет поделиться с другим тем, что он испытал на опыте как переживание счастья. Жан Ванье приглашает нас разделить опыт своего счастья, счастья, которое он обрёл в жизни в общине, ради тех, кто отвержен и страждет любви. Именно в этом служении человек обретает себя, благодаря прощению со стороны других принимая себя таким, каким на самом деле являетшься и испытывая праздник именно потому, что обрёл себя — в общине.

Имя преподобного Максима Исповедника известно, кажется, всякому верующему и тем более тем, кто хоть в какой‑то мере знаком с православным богословием. Его личность яркой звездой сияет на небесном небосклоне. Известный своей высокой подвижнической жизнью, он известен и как писатель, как богослов, как абсолютный защитник Православия в борьбе с еретическими нападениями, как “Исповедник”. Именно последний титул и утвердился за святым Максимом еще с древнейших времен. Вслед за святым Софронием, вступив в брьбы с монофелитством, преподобный становится “душей” и вождем православных в борьбе с “единовольческой” ересью, которая приняла статус государственной религии. Всю жизнь оставаясь простым монахом, он смело обличал в неправомыслии всех отступивших от Истины — будь то простой верующий или первоепископ столичного города. Бесстрашие и мужество он проявляет и на суде в Константинополе, свидетельствуя о своей верности Преданию, о своей любви ко Христу. Именно последняя и сделала его Исповедником, она чувствуется на страницах всех его сочинений, независимо от того аскетический это трактат или догматическое сочинение. Говоря о литературной деятельности преподобного Максима, необходимо отметить, что он болше известен как православный, боровшийся с монофелитством, и внесший значительный вклад в развитие Христологии. Но здесь сразу же надо отметить, что святой не был только полемистом, а его сочинения на данную тему, хотя и занимают треть всего его литературного наследия, — не единственны. Еще он известен как аскетический писатель, как автор удивительных по глубине мысли “Глав о любви” и “Слова подвижнического”. Но, во–первых, это не единственные его сочинения по аскетике, а, во–вторых, и этим не исчерпывается широта его взглядов. Знакомство практически с любым его произведением, на наш взгляд, сразу же позволяет почувствовать глубину и богатство его духовного и богословского опыта. И действительно, — он был исключительно талантливым богословом и писателем. С. Л.Епифанович, пожалуй, самый серьезный русский исследователь творчества преподобного писал: “Обладая необычайной силой творческого синтеза, он словно предназначен был к тому, чтобы объединить и связать те разнообразные течения, которые сама жизнь преднамечала к органическому. Одинаково сильный и как богослов–философ, и как аскет–мистик, и как капелист, он мог взять в свои руки все отрасли византийского богословия и, как творческий ум, претворить все богатое содержание его в единство целостной системы, и мог сделать это со всей силой своего оригинального духа, безмерно возвышаясь над маленькими богословами – эксцерпторами своего времени, еле успевавшими намечать контуры своих скромных по замыслу и исполнению каппилятивных произведений”[1]

Единство восточного сердца и западного ума

ISBN 978-966-427-055-4 По изданию Sri Chinmoy. «The Oneness Of The Eastern Heart And The Western Mind». Part III. 2004.

Соединенные Штаты Америки. Лекции 1976–1999

ДУХОВНАЯ СИЛА, ОККУЛЬТНАЯ СИЛА И СИЛА ВОЛИ

Университет Джорджа Вашингтона

ВИДЕНИЕ НЕБЕС И РЕАЛЬНОСТЬ ЗЕМЛИ

Просветляющие Землю трубные звуки Дома-Божественности

Истории из Пуран, индийских Святых писаний, Части 1-3

Sri Chinmoy. «The Earth-Illumination-Trumpets of Divinity’s Home, Parts 1», 1997

Sri Chinmoy. «The Earth-Illumination-Trumpets of Divinity’s Home, Parts 2», 1997

Sri Chinmoy. «The Earth-Illumination-Trumpets of Divinity’s Home, Parts 3», 1997

Образование души для мира семьи

По изданию Sri Chinmoy. «Soul-Education for the Family-World», 1977

Мужчина и женщина: духовные роли и земные роли

Семейная жизнь: Мужья и жены. Дети и родители

Образование: роль учителя и роль ученика

Наркотики и алкоголь

Мужчина и женщина: духовные роли и земные роли

Философия нового Тысячелетия

ISBN 978-966-427-068-4. По изданию Sri Chinmoy. «The Philosophy for the New Millennium», 1999

The philosophy for the New Millennium

Do not see the faults

Only force yourself to see

All the good things you have done,

All the good things you are planning to do

Всевышний и творение

Sri Chinmoy. The Vision Of God’s Dawn, 1974

Sri Chinmoy. The Supreme And The Creation, 1980