Скачать исследование систем управления а с малиной

Исследование систем управления, Мухин В.И., 2003

Исследование систем управления, Мухин В.И., 2003.

В учебнике рассматриваются концептуальные и методологические основы исследования систем управления. Описаны особенности анализа и синтеза различных видов систем управления. Проведен системный анализ и синтез проблемы. Рассмотрены методы исследования систем управления.

Учебник предназначен для студентов ВУЗов по специальности менеджмент, аспирантов и преподавателей. Он может представлять интерес для научных работников и практикующих менеджеров.

ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРУКТУРУ СИСТЕМЫ.

Существует множество понятий системы. Рассмотрим понятия, которые наиболее полно раскрывают ее существенные свойства (рис. 1.1).

«Все, состоящее из связанных друг с другом частей, мы будем называть системой» [7].

«Система — это комплекс взаимодействующих компонентов» [5].

«Система — это множество связанных действующих элементов» [22].

«Система — это множество взаимосвязанных элементов. не существует ни одного подмножества элементов, не связанного с другим подмножеством» [2].

«Система — это не просто совокупность единиц. а совокупность отношений между этими единицами» [30].

«И хотя понятие системы определяется по-разному, обычно все-таки имеется в виду, что система представляет собой определенное множество взаимосвязанных элементов, образующих устойчивое единство и целостность, обладающее ин-те1ральными свойствами и закономерностями» [19].

«Мы можем определить систему как нечто целое, абстрактное или реальное, состоящее из взаимозависимых частей» [38].

«Более полно и содержательное общее определение описывает систему как набор объектов, имеющих данные свойства, и набор связей между объектами и их свойствами»[28].

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3

Глава 1. Концептуальные основы исследования систем управления 6

1.1. Понятия, определяющие структуру системы 7

Понятие элемента системы 10

Понятие связи 11

Понятие структуры системы 11

Понятие внешней среды 11

1.2. Понятия, определяющие процесс функционирования системы 13

Состояние системы 13

Входы и выходы системы 14

Движение (функционирование) системы 15

1.3. Характеристика процессов системы 17

Понятие процессов системы 17

Формы входных и выходных процессов 20

Функции процесса обратной связи 25

Функция процесса ограничения системы 27

1.4. Классификация систем 29

Характеристика различных классов систем 29

1.5. Понятие системы управления 36

1.6. Цель системы управления 40

1.7. Закон управления системой 45

1.8. Критерии эффективности управления системой 48

Резюме 51

Вопросы для повторения 54

Литература 55

Глава 2. Методологические основы исследования систем управления 58

2.1. Системный подход как общеметодический принцип исследования систем управления 59

Понятие и основные черты системного подхода 59

Сущность системного подхода 61

2.2. Задачи анализа и синтеза систем управления 66

Задачи анализа систем управления 66

Задачи синтеза систем управления 73

2.3. Принципы анализа и синтеза систем управления 87

Принцип физичности и его постулаты 88

Принцип моделируемости и его постулаты 89

Принцип целенаправленности и его постулаты 92

2.4. Виды анализа и синтеза систем управления 94

Структурный анализ и синтез систем управления 94

Функциональный анализ и синтез систем управления 98

Параметрический анализ и синтез систем управления 119

2.5. Уровни исследования и структура показателей систем управления 126

Уровни исследования систем управления 126

Структура показателей систем управления 130

Оценка информативности показателей анализируемой системы управления 133

Резюме 135

Вопросы для повторения 146

Литература 148

Глава 3. Особенности анализа и синтеза различных видов систем управления 150

3.1. Особенности анализа и синтеза технических систем управления 151

Особенности технических систем управления 151

Специфика отдельных видов анализа и синтеза технических систем управления 152

Основы синтеза облика перспективной технической системы управления 154

3.2. Особенности анализа и синтеза эргатических систем управления 161

Особенности эргатических (человеко-машинных) систем управления 161

Специфика отдельных видов анализа и синтеза эргатических систем управления 168

Типовые противоречия разрешаемые в процессе создания новых эргатических систем управления 173

3.3. Особенности анализа и синтеза организационных систем 178

Особенности организационных систем управления 178

Методология анализа и синтеза организационных систем управления 180

Специфика отдельных видов анализа и синтеза организационных систем управления 186

Основные черты организационного управления 191

Основные требования к организационному управлению 195

Резюме 202

Вопросы для повторения 205

Литература 207

Глава 4. Системный анализ и синтез проблемы 209

4.1. Общая характеристика проблемы как системы 210

Понятие проблемы и проблемной ситуации 210

Классификация проблем 212

Представление проблемы как системы 218

Этапы процесса решения проблемы 222

4.2. Исходная постановка (формирование) проблемы 231

4.3. Формирование целей и условий решения проблемы 236

Условия формирования целей 236

Выявление и систематизация подцелей 237

Последовательная декомпозиция целей 240

Установление условий решения проблемы 246

4.4. Структуризация проблемы и систематизация путей достижения целей 248

Основные понятия и этапы структуризации проблем 248

Уточнение структуры системы 251

Критический анализ функционирования системы управления 257

Систематизация путей достижения целей, оценка их значимости 265

4.5. Выявление и выбор альтернатив решения проблемы 268

Этапы выделения альтернатив 268

Выбор альтернатив решения проблемы 269

4.6. Принятие решения и выбор оптимальных решений 275

Выявление и выбор вариантов решения проблемы (подпроблемы) 275

Выбор оптимальных решений 281

Резюме 284

Вопросы для повторения 293

Литература 295

Глава 5. Методы исследования систем управления 297

5.1. Системный подход к проявлению идеи 298

Сущность идеи 298

Первый цикл проявления идеи 300

Второй цикл проявления идеи 302

5.2. Эвристические методы исследования систем управления 305

Методы активизации технологии творчества 305

Ассоциативные методы 308

Метод мозгового штурма 310

Метод синектики 312

5.3. Формализованные методы исследования систем управления 316

Параметрический метод 316

Морфологический метод и его модификации 320

Комбинаторный метод 325

Методы логического поиска 327

Метод «букета проблем» 333

Методы поиска новых технических решений 334

5.4. Статистические методы анализа систем управления 339

Сущность и область применения 340

Регрессионный анализ 341

Корреляционный анализ 342

Дисперсионный анализ 343

Ковариационный анализ 344

Метод временных рядов 344

Метод главных компонентов 345

Факторный анализ 346

5.5. Детерминированные методы анализа систем управления 348

Сущность и область применения 348

Инфлюентный анализ 348

5.6. Синтез систем управления методами оптимизации 350

Синтез систем управления методами безусловной оптимизации 350

Синтез систем управления с помощью многокритериальной оптимизации 353

5.7. Синтез систем управления методами математического программирования 355

Сущность и содержание математического программирования 355

Общая характеристика методов математического программирования 356

Методы решения задач линейного программирования 358

Методы решения задач нелинейного программирования 359

Методы решения задач дискретного (целочисленного) программирования 360

Методы динамического программирования 361

Методы стохастического программирования 363

5.8. Анализ и синтез систем управления с помощью математических теорий 364

Теория принятия решений 364

Теория массового обслуживания 365

Теория эффективности 366

Теория игр 368

Резюме 370

Вопросы для повторения 372

Литература 374.

Скачать pdf

Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России. Купить эту книгу

А. С. Малин, в. И. Мухин исследование систем управления

Допущено министерством образования

в качестве учебника для студентов

высших учебных заведений

доктор экономических наук, профессор Л. В. Фаткин

(заместитель заведующего кафедрой общего и стратегического менеджмента Государственного университета – Высшей школы экономики);

кандидат экономических наук, профессор Н. В. Шумянкова

(кафедра менеджмента Национального института бизнеса)

ISBN 5-7598-0192-9 © А.С.Малин, 2002

Введение

В государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования второго поколения по направлению «Менеджмент» 521500 и специальности «Менеджмент организации» 061100 одно из ведущих мест занимает учебная дисциплина «Исследование систем управления», которая входит в блок общепрофессиональных дисциплин. Кроме того, эта учебная дисциплина рекомендована Государственным образовательным стандартом для специальности «Государственное и муниципальное управление» 061000 в качестве дисциплины регионального компонента в блоке общепрофессиональных дисциплин.

По данной учебной дисциплине в последние годы в России издано несколько учебников и целый ряд учебных пособий. Многие из них очень полезны, интересны и по-своему хороши. Однако ни в одном из них не удалось в полной мере учесть и отразить всех тенденций развития российского образования, новых требований к уровню подготовки специалистов управленческого профиля, а также структурных изменений, происходящих в социально-экономическом развитии России.

Именно такие задачи ставили перед собой авторы настоящего учебника. В связи с этим одной из особенностей данного учебника является концентрированное изложение учебного материала. Авторы стремились избежать детального рассмотрения вопросов, подробно и хорошо освещенных в существующих учебниках в надежде на то, что студенты старших курсов в состоянии, если в этом возникает необходимость, расширить свои знания. Для этого каждая глава учебника сопровождается списком рекомендуемой литературы.

В то же время в учебнике была сделана попытка в какой-то мере восполнить пробел ГОСТов, не включающих в перечень обязательных дисциплин такие курсы, как: «Основы теории систем», «Общая теория систем и системного анализа», «Системный анализ и его применение», «Теория систем и методы системного анализа», «Теория систем и управления», «Системный анализ».

Авторы стремились к тому, чтобы изучение курса «Исследование систем управления» по данному учебнику формировало теоретическое представление об исследовательской деятельности применительно к системам управления и одновременно методические навыки организации и проведения исследования.

Потребность в использовании понятия «система» возникла для объектов различной физической природы в глубокой древности: еще Аристотель обратил внимание на то, что целое (т.е. система) несводимо к сумме частей, его образующих. Понятие «система» широко используется в различных областях знаний, но особое значение оно приобрело в управлении. Это вызвано тем что значительно усложнилось управление современными предприятиями и экономикой страны в целом. Появилась потребность в управленческих кадрах «широкого профиля», обладающих знаниями не только в своей области, но и в смежных областях, и умеющих эти знания обобщать, использовать аналогии, формировать комплексные модели, а также проектировать и исследовать системы управления. Таким образом, понятие «система», ранее употреблявшееся в обыденном смысле, превратилось в специальную общенаучную категорию, так появилось понятие «система управления».

В настоящее время уже разработаны концептуальные основы, терминологический аппарат, исследованы закономерности функционирования и развития систем управления. Вместе с тем и концептуальные подходы, и методология исследования систем управления постоянно развиваются и требуют дальнейшего изучения.

Учебник состоит из двух частей, первая из которых посвящена концептуальным основам анализа и синтеза систем управления. В главе 1 раскрываются понятия, определяющие структуру и процесс систем, по-новому дана классификация систем. Особое внимание уделено закону управления системой и критериям эффективности управления.

Глава 2 посвящена методологическим основам исследования систем управления: рассматриваются системный подход как общеметодологический принцип исследования; задачи, принципы, виды, уровни и показатели анализа и синтеза систем управления.

В главе 3 речь идет об особенностях анализа и синтеза технических, эргатических, организационных систем управления. Применение математического аппарата, рассмотрение проблемных ситуаций и специфических вопросов, а также особенностей различных систем управления отличает данный учебник от существующих, и в этом его новизна.

В главе 4 раскрывается системный анализ и синтез проблем, рассматриваемых как системы. Наибольшее внимание уделяют характеристике проблемы, ее исходной постановке; формированию целей и условий решения проблем, структуризации, систематизации, выявлении и выбору альтернатив решения проблем.

Вторая часть учебника посвящена методам исследования систем управления. Здесь сделана попытка систематизировать разнообразные методы исследования систем управления и ‘показать их роль и место в научном исследовании. В главе 5 рассматривается методология научного исследования ее роль в совершенствовании систем управления. Сформулированы общие черты методов эмпирического и теоретического исследования, изложены основные формы научного исследования и их сущность, раскрыты особенности использования фактов в исследовании систем управления.

В главе 6 с общих позиций системного подхода обобщена и раскрыта сущность методов познания и исследования систем управления, раскрыта сущность и указаны области применения эвристических, формализованных, статистических детерминированных методов исследования систем управления. Даны рекомендации по выбору и применению методов математического программирования и математических теорий в анализе и синтезе систем управления.

В главе 7 изложены основные методы экспертных оценок, используемых для решения различных неформализуемых проблем.

В учебнике показаны возможности практического применения теории систем управления, системного анализа и синтеза, рассматриваются проблемы проектирования (адаптации, развития) систем управления, методика их исследования, другие вопросы прикладного характера, даются практические рекомендации для исследования систем управления.

Каждая глава учебника завершается небольшим резюме и вопросами для повторения изученного материала.

Непростыми проблемами при подготовке учебника были поиск приемлемого сочетания отечественных и мировых традиций в исследовании и практике управления, а также стремление отразить изменения, произошедшие в сфере управления и, в частности, относящиеся к функционированию систем управления.

Учебник может быть полезен тем студентам и преподавателям, которые специализируются в области государственного, регионального и муниципального управления, управления персоналом, финансами, транспортом, а также тем, кто занимается созданием и исследованием систем управления.

Содержание предполагает знание основ теории систем, теории управления, системного анализа и синтеза, высшей математики, а также курсов: «Теория организации», «Менеджмент», «Социология и психология управления», «Экономико-математические методы», «Исследование операций» и др.

Проект учебника обсуждался в Государственном университете — Высшей школе экономики (ГУ ВШЭ), Национальном институте бизнеса (НИБ), а также в Академии гражданской защиты.

В подготовке учебника принимали участие профессор Л.В. Фаткин и профессор А.Н. Дятлов.

Авторы выражают благодарность рецензентам, а также коллегам — сотрудникам кафедр общего и стратегического менеджмента ГУ ВШЭ и НИБа и кафедры управления Калининградского государственного университета — за ценные рекомендации, которые нашли отражение в последнем варианте учебника.

1.5 система управления

1.5 система управления

понятие системы управления

цель системы управления

закон управления системой

эффективность управления системой

Понятие системы управления

Д. Клиланд и В. Кинг определяют управление как «процесс, ориентированный на достижение определенных целей» [1.18].

С.Л. Оптнер считает управление целью обратной связи. «Обратная связь «воздействует» на систему. Воздействие есть средство изменения существующего состояния системы путем возбуждения силы, позволяющей это сделать» [1.27]. Действия обратной связи могут превзойти действия существующего входа системы в зависимости от места, времени, формы, интенсивности, содержания и длительности воздействия. Тот, кто решает проблему, должен вмешиваться в существующее состояние (ситуацию), чтобы выполнить свою цель. При всем многообразии форм воздействия их можно разделить на два класса: воздействия — изменения, приводящие к деградации, разрушению системы, уменьшению степени ее организованности, и воздействия — изменения, соответствующие развитию системы, увеличению степени организованности. Э.А. Смирнов считает, что «процесс организации отражает количественные и качественные изменения объекта управления на всех его фазах, этапах и стадиях. Если изменений нет, то нет и самого процесса»[1.35].

Следовательно, специалист или руководитель, разрабатывающий решение, должен позаботиться о рациональном наборе воздействий, чтобы добиться устойчивого процесса и достигнуть поставленной цели.

Процесс целенаправленного воздействия на систему, обеспечивающий повышение ее организованности, достижение того или иного полезного эффекта, и называется управлением.

Системы, в которых протекают процессы управления, называются системами управления.

Понятие системы управления впервые было введено в теории автоматического управления. Так, в сборнике рекомендуемых терминов по теории управления система управления определена как «система, состоящая из управляющего объекта и объекта управления» [1.36]. Например, автомобиль и водитель, самолет и его автопилот, командир и подразделение и т.д.

Поскольку управление — специфическая функция, то она реализуется определенными элементами системы. Система в процессе своего функционирования разделяется на управляющую и управляемую подсистемы. Действительно, если мы полагаем, что в системах не может быть бесцельных процессов, то очевидно, что если есть цель деятельности, должно быть управление достижением этой цели и сама деятельность по ее достижению.

Таким образом, налицо разделение функций управляющей и управляемой подсистем. Подобное разделение объективно необходимо; оно вызвано усложнением процессов деятельности во всех ее областях, постоянным ростом общественного характера деятельности, увеличением взаимосвязей различных процессов. Появляется необходимость согласования целей и усилий индивидуумов, коллективов предприятий, отраслей и т.д., управления их совместной деятельностью.

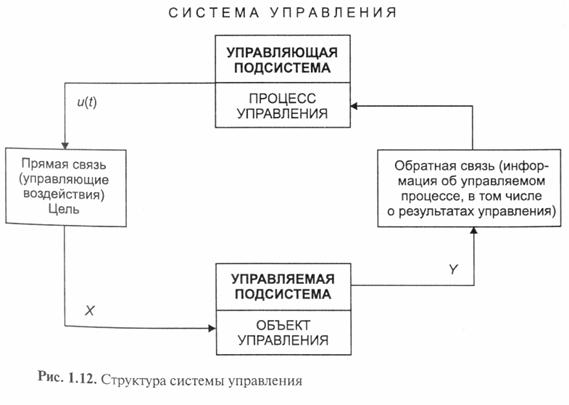

На рис. 1.12 представлена структура системы управления.

Система, формирующая управляющее воздействие и(t), называется управляющей подсистемой. Система, «испытывающая» на себе внешние воздействия, называется управляемой подсистемой (объектом управления). Обе эти системы в совокупности, с учетом их взаимодействия, образуют уже новую систему систему управления как совокупность двух подсистем (управляющей и управляемой).

Связь управляющей подсистемы с управляемой называется прямой связью. Такая связь имеется в любой без исключения системе управления (иначе не будет возможности управлять), противоположная по направлению действия связь (от управляемой подсистемы к управляющей) называется обратной связью.

Понятие обратной связи является фундаментальным в технике, природе и обществе.

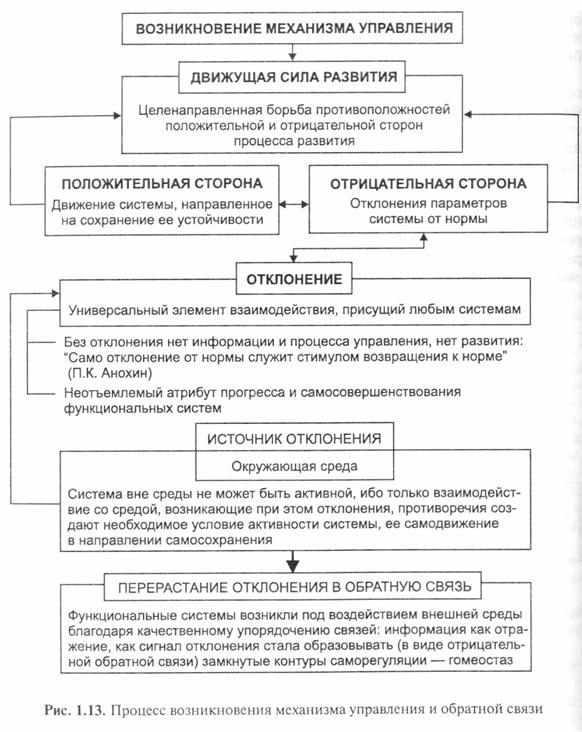

На рис. 1.13 показан процесс возникновения механизма управления и обратной связи.

Цель системы управления

В работе А.А. Ларина [1.20] цель определяется как вариант удовлетворения исходной потребности, выбранный из некоторого множества альтернатив, сформулированных на основе специального знания.

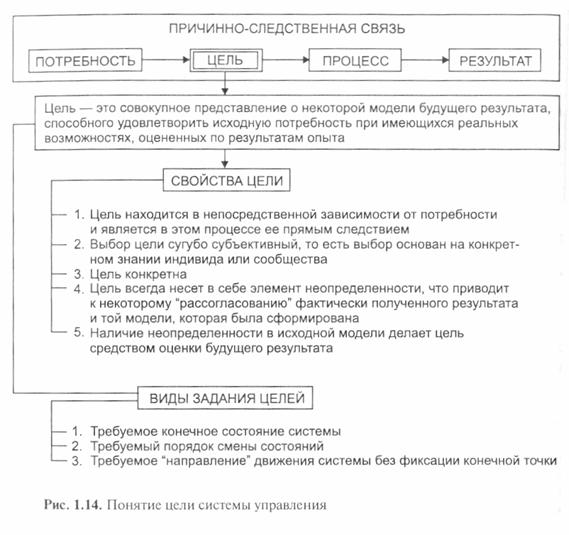

Потребность — категория объективная, цель — субъективная, определяемая имеющимся опытом. Результат — это мера достижения конкретной цели, т.е. мера удовлетворения потребности. Цель есть конкретное выражение потребности, сформулированное на основе имеющегося опыта и определяющее конкретное функционирование создаваемой системы. Отсюда возникает причинно-следственная цепочка (рис. 1.14): потребность цель ® функционирование (управляемой) системы ® результат.

Удовлетворение потребности возможно альтернативными путями. Выбор альтернативного варианта связан с оценкой возможностей, т.е. определяется не только выбором определенной и конкретной совокупности методов и средств, обеспечивающих реализацию потребности в данных условиях.

Потребность — это то, что объективно связывает человека (и вообще твое) с внешней средой (миром, в том числе и социальным), некоторое (определяющее) условие обеспечения его жизнедеятельности.

Существование субъектов поддерживается возникновением и удовлетворением потребностей.

Для живого вообще потребность определяется как «объективно присущие живому организму требования условий, необходимых для его сохранения и развития».

Для людей потребности являются движущей «пружиной» поведения и сознания, определенной зависимостью человека от внешнего мира.

Цель — это совокупное представление о некоторой модели будущего результата, способного удовлетворить исходную потребность при имеющихся реальных возможностях, оцененных по результатам опыта.

Рассмотрим свойства цели:

цель находится в непосредственной зависимости от потребности и является в этом процессе ее прямым следствием;

выбор цели сугубо субъективен, т.е. основан на конкретном значении индивида или сообщества;

цель всегда несет в себе элемент неопределенности, что приводит к некоторому «рассогласованию» фактически полученного результата и той модели, которая была сформирована;

наличие неопределенности в исходной модели делает цель средством оценки будущего результата.

Рассмотрим некоторые соотношения потребности и цели в социальных образованиях. Известно, что каждый человек индивидуален и одновременно является социальным элементом, членом определенного сообщества, социальной организации.

Принято считать, что требование (предписание, директива) вышестоящей организации обязательно для исполнения нижестоящей организацией и поэтому автоматически трансформируется в цель, которую необходимо реализовать. Однако это не совсем так. Рассмотрим варианты трансформации требований в цель.

Требование определяет все элементы цели. В этом случае проблема выбора для социального элемента отсутствует.

Требование не ограничивает условия реализации, точно определяя остальные элементы. В этом случае уже социальному элементу надо принимать решение (цель) о том, как создать условия использования предписанных средств, чтобы получить требуемый результат.

Требование не ограничивает условия и методы реализации, однако точно предписывает модель результата и совокупность средств ее реализации. Свобода выбора в достижении цели расширяется, так как индивид вправе использовать имеющиеся в его распоряжении средства по своему усмотрению, лишь бы получить необходимый результат.

Требование предписывает только точные параметры модели результата. Индивид имеет полную свободу выбора средств, имеющихся в его распоряжении. В этом случае предписанная модель войдет в состав совокупной [ели, а остальные компоненты сформируются на основе его знания в виде принятого решения о том, как реализовать исходное требование.

Требование не имеет никаких ограничений. Случай, когда требование не несет в себе необходимости конкретных предписаний по всем компонентам цели.

Рассмотрим соотношения между целью, характером деятельности и видом результата.

Созерцательная деятельность (отдых, необычная обстановка и др.).

Сознание может воспринимать, а может и не воспринимать какие-нибудь существующие в памяти образы.

Для созерцательной деятельности характерно отсутствие целевой установки и результата.

Деятельность носит характер эксперимента. Субъект действия создает некоторую «исполнительную» систему из имеющихся (известных) средств, при известных методах и условиях, однако модель результата точно не определена. Следовательно, не определен и момент фиксации результата. В этом случае говорят о постановке эксперимента и о результатах эксперимента, положительных или отрицательных. Для экспериментальной деятельности характерно наличие цели и неопределенность результата.

Исследовательская деятельность — потребность познания, познавательно-практическая потребность. Для исследовательской деятельности характерно наличие цели, результаты деятельности могут быть полезны в будущем.

Производственная деятельность. Субъект действия создает некоторую «исполнительную» систему при полной определенности компонентов цели, в том числе и модели результата.

Цель реальных систем можно свести к трем основным видам формального их задания:

требуемое конечное состояние системы;

требуемый порядок смены состояний — движения системы;

требуемое «направление» движения системы без фиксации конкретной конечной точки.

Закон управления системой

Мы установили, что система, формирующая управляющие воздействия и(t), называется управляющей подсистемой, а система, «испытывающая» на себе внешние воздействия управление (управляющие воздействия), называется управляемой подсистемой (объектом управления).

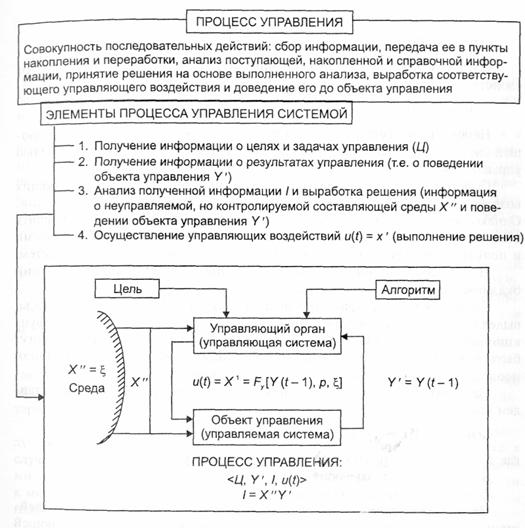

Воздействия управляющей системы на объект управления рассматриваются как процесс, как последовательная смена значений u(t). Элементы процесса управления системой показаны на рис. 1.15.

Управляющие воздействия направлены на то, чтобы функционирование (движение) системы управления способствовало достижению цели.

Следовательно, u(t) = Fy[Y(t1)].

Следует отметить, что управляющие воздействия во многом зависят от свойств управляющей системы (ее структуры, параметров и др.) — р:

Рис. 1.15. Элементы процесса управления системой

Необходимо отметить важную отличительную особенность управляющей системы — ее непосредственная собственная цель не совпадает с целью управляемой системы.

Собственная цель управляющей системы-выработка управляющих воздействий u(t). Цели объекта управления могут быть разнообразными. Однако собственная цель управляющей системы не должна противоречить цели объекта управления. Объекты управления могут быть многоцелевыми и получать управляющие воздействия от нескольких управляющих систем.

На процесс выработки и осуществление управляющих воздействий оказывает влияние внешняя среда.

Реально в качестве факторов внешней среды могут выступать ресурсы, выделяемые для достижения цели управления, сведения об условиях функционирования объекта управления и др. Влияния внешней среды могут быть известными, случайными (неизвестными, непредсказуемыми) или неопределенными (неизвестными и непредсказуемыми).

Следовательно, закон управления в общем виде может быть представлен как

где F — закон управления для данной системы управления;

р — свойства управляющей системы;

x — свойства внешней среды.

Закон управления — правило (Fy) выработки управляющего воздействия с учетом особенностей (свойств и возможностей) (р) управляющей системы и учета степени влияния внешней среды (x).

Сущностью закона управления является нахождение функции Fy, т.е. оценка несоответствия выходов объекта управления Y(t-1) и модели объекта управления (модели результата).

Эффективность управления системой

Эффективность управления (управляющих воздействий) есть степень соответствия фактического или ожидаемого результата требуемому (желаемому), т.е. степень достижения цели.

Степень соответствия реальных результатов Y(h) поставленной цели Ymp предлагается оценить с помощью функции соответствия q = p(Y(h), Ymp), которая в общем случае может представлять собой вектор-функцию или характеризовать, например, расстояние между точками Y и Ymp или другую степень соответствия данных величин:

q(h)

При использовании критерия оптимальности требуется получить наилучшие (максимальные или минимальные) значения показателя. Однако в случае векторного показателя стремление максимизировать одни и минимизировать другие альтернативные компоненты вектора q может привести к множеству его значений, не различимых по предпочтению. В связи с этим наибольшее распространение получили два способа задания множества Gmp

выделение множества значений векторного показателя q, не различимых по предпочтению;

определение оптимального (минимального или максимального) значения одного из частных показателей вектора q при ограничениях, накладываемых на остальные показатели.

В первом случае выделяемое множество Gn значений показателя называется множеством Парето, и критерий оптимальности будет иметь вид:

q(h)

где hn — Парето-оптимальные значения характеристик исследуемого объекта.

Множество Парето Gn может представлять собой дискретную или непрерывную совокупность точек в соответствующем n-мерном пространстве, и его определение производится с помощью специальных методов, используемых при поиске Парето-оптимальных решений многокритериальных задач.

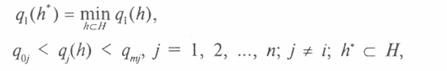

Во втором случае при минимизации частного показателя q1, задается следующим образом:

где h* — оптимальное значение характеристик исследуемого объекта.

В случае применения единственного скалярного показателя g(h) критерий оптимальности принимает вид

Множество Gmp в этом случае вырождается, как правило, в единственную точку, соответствующую минимальному значению данного показателя.

Основные требования при выборе критерия:

поскольку критерий предназначен для сравнения, то он должен определять некоторый порядок на множестве альтернатив. Если критерий представляется функционалом, то это выполняется автоматически;

каждый критерий должен иметь четкий физический смысл и отражать целевое предназначение системы.

1. Система — это множество составляющих единство элементов, их связей и взаимодействий между собой и между ними и внешней средой, образующее присущую данной системе целостность, качественную определенность и целеполагание.

Системой можно назвать только такое множество избирательно вовлеченных элементов, у которых взаимодействие и взаимоотношение приобретают характер взаимосодействия элементов на получение конкретного результата. В систему входят только те элементы и только в таких взаимоотношениях, которые имеют значение в получении требуемого результата.

Система характеризуется состоянием и движением.

Состояние системы — совокупность состояний ее элементов, связей, взаимосвязей, взаимосодействий между ними. Состояние элемента — совокупность всех различных (конкретных) свойств элементов.

Движение системы — процесс последовательного изменения ее состояния.

Входы системы — различные точки приложения влияния (воздействия) внешней среды на систему.

Входами системы являются информация, вещество, энергия, которые подлежат преобразованию. Входные воздействия, изменяющиеся с течением времени, образуют входной процесс.

Выходы системы — различные точки приложения (воздействия) системы на внешнюю среду. Выходные величины, изменяясь с течением времени, образуют выходной процесс.

Процесс системы (переходный процесс системы) — множество преобразований начального состояния и входных воздействий в выходные величины, которые изменяются с течением времени по определенным правилам.

Ограничение системы — то, что определяет условия реализации процесса. Ограничения системы определяются целями и принуждающими связями, т.е. связями, определяющими границу системы и те требования, по которым она должна действовать. Под требованиями понимаются условие, положение, предписание, отражающие закономерности, порядок, отношение и взаимодействие характеристик, обязательных для выполнения.

2. Потребность является причиной создания системы, а альтернативный вариант ее реализации — конкретной целью ее достижения, т.е. потребность первична по отношению к цели. Система образуется после того, как выбран альтернативный вариант удовлетворения потребности, т.е. определена цель.

Цель — это конкретное представление о некоторой модели будущего результата, способного удовлетворить исходную потребность при имеющихся реальных возможностях, оцененных по результатам прошлого опыта. Цель выбирается из некоторого множества альтернатив, исходя из знаний исследователя, т.е. цель несет в себе элементы неопределенности. Наличие неопределенности в исходной модели требует оценки будущего результата.

3. Управление — непрерывный и целенаправленный процесс воздействия на объект управления, которым может быть отдельная личность, коллектив, технологическая установка и т.д. Управление есть процесс, а система управления — механизм, который обеспечивает этот процесс.

Система управления — совокупность двух взаимодействующих подсистем (управляющей и управляемой — объекта управления), образующих новую систему — систему управления. Этими составляющими могут быть руководитель и подчиненный, диспетчер и заводские цеха, человеческий мозг и управляемые им через нервную систему органы и т.д.

Управляющая подсистема — подсистема, формирующая управляющие воздействия.

Управляемая подсистема (объект управления) — подсистема, испытывающая на себе управляющие воздействия (управления).

Под законом управления понимают формирование (выработку решения) и реализацию управляющих воздействий (управлений), выбранных из множества возможных на основании определенной информации, обеспечивающей желаемое движение (функционирование, поведение) объекта к поставленной цели.

Эффективность управления системой рассматривается как степень достижения цели функционирования. Эффективное решение выбирается из множества решений с помощью правила, которое называется критерием (мерой) выбора решения.

Вопросы для повторения

Дайте определение понятия «система».

Какие элементы включает система?

Определите понятия «связь (взаимосвязь)», «взаимодействие».

Дайте определение понятия внешней среды.

Опишите взаимодействие системы со средой.

Дайте определение понятия состояния и движения системы.

Что такое входы, выходы системы?

Опишите понятие процесса в системе.

Дайте определение обратной связи.

Что такое ограничения системы?

Каковы формы входных и выходных процессов?

Назовите функции подсистемы обратной связи.

Назовите функции ограничения системы.

Дайте классификацию систем по признакам.

Определите сущность понятия управления системой.

Определите понятие «цель».

Раскройте варианты трансформации требований в цель.

Какова сущность закона управления системой?

Что такое критерий эффективности управления системой и способы его задания?

Абрамова Н.Т. Целостность и управление. М.: Наука, 1974.

Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах: Пер. с англ. М.:

Советское радио, 1974.

Анохин П.К. Избранные труды: Философские аспекты теории

функциональной системы. М: Наука, 1978.

Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. М.:

Белман Р., Глинсберг И., Гросс О. Некоторые вопросы математической теории процессов управления. М.: Советское Радио, 1974.

Берталанфи Л. Общая теория системы: критический обзор // Исследования по общей теории систем. М.: Прогресс, 1969.

Вир С. Наука управления: Пер. с англ. М.: Энергия, 1971.

Бунш Г. Теория систем. М.: Советское Радио, 1978.

Бурков В.Н. Человек. Управление. Математика. М.: Просвещение, 1989.

Гиг Дж. ван. Прикладная общая теория систем: В 2 т.: Пер. с англ. М.: Мир, 1981.

Денисов А.А., Колесников Д.Н. Теория больших систем управления: Учебное пособие. М.: Энергоиздат, 1982.

Директер С., Рорер Д. Введение в теорию систем: Пер. с англ. М.: Мир, 1974.

Дружинин В.В., Конторов Д.С. Проблемы системологии. М.: Мир, 1974.

Каган М.С. Человеческая деятельность. (Опыт системного анализа).

Калман Р., Фалб П., Арбаб М. Очерки по общей теории систем: Пер. с англ. М.: Мир, 1971.

Карташов В.А. Система систем. Очерки общей теории и методологии. М.: Прогресс-Академия, 1995.

Касти Дж. Большие системы: Пер. с англ. М.: Мир, 1982.

Клиланд Д., Кинг В. Системный анализ и целевое управление: Пер. с англ. М.: Советское радио, 1979.

Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач: Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1990.

Ларин А.А. Теоретические основы управления: Учебное пособие. Ч. 1. Процессы, системы и средства управления. М.: РВСН, 1998.

1 21. Малин А.С. Исследование систем управления. Курс лекций. М.: ГУ ВШЭ, 1998. 1 22. Мессарович М., Мако Д., Тахара И. Теория иерархических многоуровневых систем: Пер. с англ. М.: Мир, 1973. 1 23. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа. М.: Наука, 1981.

Мухин В.И. Основы исследования систем: Курс лекций. Новогорск: АГЗ МЧС России, 1997.

Негойце К. Применение теории систем к проблеме управления / Пер. с англ. В.Б. Таржова; Под ред. С.А. Орловского. М.: Мир, 1981.

Николаев В.И., Брук В.М. Системотехника: методы и приложения. Л.: Машиностроение, 1985.

Оптнер С.Л. Системный анализ для решения деловых и промышленных проблем: Пер. с англ. М.: Советское Радио, 1969.

Основы общей теории систем: Учебное пособие. Ч. 1. СПб.: ВАС, 1992.

Павлов В.И. Методические основы системных исследований военнокосмических средств: Учебное пособие. М.: РВСН, 1998.

Партер У. Современные основания общей теории систем: Пер. с англ. М.: Наука, 1971.

Поспелов Д.А. Ситуационное управление: теория и практика. М.: Наука, 1981.

Растригин Л.А. Современные принципы управления сложными системами. М.: Наука, 1980.

Рогожин С.В. Исследование систем управления: Учебное пособие.

М.: Национальный институт бизнеса, 1999.

Садовский В.Н. Основы общей теории систем. М.: Наука, 1978.

Смирнов Э.А. Основы теории организации: Учебное пособие. М.: Юнити, 1998.

Теория управления. Терминология: Сборник рекомендуемых терминов. Вып.107. М.: Наука, 1988.

Усмов А.И. Системный подход и общая теория систем. М.: Мысль, 1978.

Холл А. Опыт методологии для системотехники: Пер. с англ. М.: Советское

1.39. Хохлачев Е.Н. Теоретические основы управления: Учебное пособие. Ч. 2. Анализ и синтез систем управления. М.: РВСН, 1996.

1.40. Цвиркун А.Д. Структура сложных систем. М.: Советское радио, 1975.

1.41. Черняк Ю.И. Системный анализ в управлении экономикой. М.: Экономика, 1975.

1.42. Шилейко А.В., Кочнев В.Ф., Химушин Ф.Ф. Введение в информационную теорию систем. М.: Радио и связь, 1985.