Кухня вологодской губернии рецепты

Блюда регионов :: Вологодская кухня

Вологодская область, как известно, создала кулинарный хит мирового значения – вологодское масло. Его изобретатель, Николай Верещагин, старший брат великого баталиста, назвал его «Парижским», потому что при его создании ориентировался на вкус лучшего французского масла из Нормандии. Впрочем, во всём мире его звали петербургским, потому что возили конечно же через Питер. В 1939 году Микоян переименовал его в вологодское, а с 2010 года – это защищённый товарный знак и нигде, кроме Вологодской области, производить его нельзя – нет знаменитых тамошних коров и не менее прославленных заливных лугов, травы с которых придают маслу тончайший ореховый привкус.

А вообще блюд, помеченных в кулинарных книгах определением «по-вологодски», на удивление много. Есть, например, окрошка по-вологодски – не на квасе, не на кислом молоке, а на воде со сметаной и уксусом. Много разных видов щей – и зелёные, и серые, обычно из крошева – заквашенных без морковки зелёных капустных листьев с низа кочана. Благодаря этому традиционному старинному блюду Чагодощенский район Вологодской области был нанесён на «Вкусную карту России», объединяющую российские регионы с уникальными гастрономическими брендами. Часто в вологодские щи добавляют и ржаную муку либо кусочек ржаного хлебца. Есть даже любопытный гибрид под названием «щи уральские по-вологодски» – с грудинкой и куриными пупочками.

В селениях по берегам рек и озёр готовят много различных блюд из рыбы, причём в каждой местности существуют свои рецепты. Если вы окажетесь в Белозерске, обязательно попробуйте щи по-белозерски со сметаной на рыбном бульоне из сушёных снетков. Уха по-великоустюгски готовится на разбавленном молоке, куда и добавляется мелкая рыбёшка. Более привычный для нас рецепт используется при варке ухи по-нюксенски из стерляди и мелкой рыбы с овощами, но с добавлением водки.

Из мясных блюд традиционными для Вологодчины являются мясо в горшочке и холодец (оба из говядины). Есть и кочан по-вологодски, когда между листьев кочана помещают мясной фарш с приправами, снова сворачивают всё в кочан, тушат и запекают. Интересны и биточки по-вологодски, в которые идут говядина и филе селёдки. В качестве отдельных блюд подают гороховую кашу (с добавлением репы и толокна) и дежень по-вытегорски (томлёная в печи простокваша с толокном).

Особых блюд из теста в Вологде масса. Скажем, знаменитые фигурные блины – готовить их просто, надо только лить тесто на горячую сковороду тонкой струйкой, чтоб образовывало узоры, а потом ещё ухитриться такой блин перевернуть. Вообще, специфически вологодской выпечки много – рогушки, калитки, шанежки, сочники, даже пасхальный кулич есть свой, вологодский, на любой вкус что-то найдётся. В старину непременным атрибутом праздничных застолий были пироги рыбники, в которых запекали целиком щуку. На свадьбу обязательно готовили пироги без начинки: пряженики из дрожжевого теста и витушки. А вот с разнообразными начинками делали маленькие открытые пирожки калитки. В конце марта хозяйки пекли обрядовое печенье жаворонки – своеобразный символ прихода весны. По воскресным дням угощались пирогами с ягодами.

Из Вологодской области домой можно захватить козули – древние пряники из ржаной муки. Их лепят в виде фигурок различных зверей, выпекают в печах, чтобы блестели – обмакивают в сахарный сироп. Чтобы испечь козули, берется максимально холодная вода – она должна быть или колодезная, или родниковая – и ржаная мука. Добавляется льняное масло (подсолнечное не подходит) и немного соли. Замешивается достаточно крутое тесто, из которого в дальнейшем и пекутся фигурки. Считается, что теста на фигурку нужно брать столько, сколько влезает в кулачок.

Из напитков большой популярностью пользуются квас (в том числе свекольный), морс из различных ягод, овсяный кисель и пиво. Самые интересные местные сорта пива – это вожегодское и никольское. Вожегодское делают из замоченной ржи. В дореволюционные времена её солодили, осахаривали, а потом делали из получившегося солода пиво. Причём по старинному рецепту пиво нужно было варить в большом берёзовом чане, куда клали камни, нагретые в огне. Эти камни и нагревали сусло, доводили до кипения. Варили пиво таким образом сутки.

Никольское пиво также делается по старинному рецепту, который передаётся из поколения в поколение. Подробности хранители рецепта не раскрывают, но говорят, что обязательное условие для получения отличного напитка – хорошее настроение пивовара.

Какие русские национальные блюда готовят в Вологодской области?

Классические рецепты блюд вологодской кухни (с фото): вологодское масло, серые щи, уха, окрошка, рыба, мясо, салаты.

В чём особенность вологодской окрошки?

Пошаговые старинные рецепты приготовления блюд вологодской кухни.

Портал ГородВо встретился с автором книги о вологодской кухне Дарьей Гуторовой, чтобы узнать, что готовили наши бабушки и прабабушки, и какие блюда считаются исконно вологодскими.

Про репу все забыли

— Какие блюда вологодской кухни считаюся самыми старинными?

— Это, конечно, каши и кисели, их в России много веков назад уже ели. Овсяный кисель, к примеру, упоминался еще в «Повести временных лет», а написана летопись была в начале 12 века. В честь этого блюда, кстати сказать, в Москве три улицы названы.

— Самые необычные рецепты вологодских блюд?

— Думаю, самые необычные блюда — это те, где встречаются забытые сегодня продукты. Сегодня в магазинах не найти, например, ни репы, ни толокна, ни тем более конопли, хотя еще лет сто назад эти продукты входили в список обязательных на вологодском столе. Из них готовили очень многие блюда. К примеру, из репы наши бабушки и прабабушки делали квас, ее парили в печи, получалась тягучая как конфеты паренка. Репу добавляли в качестве начинки в пироги, из нее делали кашу. Сейчас представить трудно, что когда-то не картофель, а именно репа была основным продуктом на столе наших предков. Они, пожалуй, и подумать не могли, что американский овощ вытеснит русскую репу, что все про нее забудут.

К числу необычных для настоящего времени рецептов я бы отнесла и такое блюдо, как рыбник вологодский с головами палтуса. Современному человеку сложно даже представить, что вот эти зубастые головы палтуса можно использовать в качестве начинки для приготовления пирога. Тем не менее когда-то эти пироги пользовались большой популярностью и любовью вологжан. Кстати, этот вариант рыбника с головами палтуса пришел к нам из поморских деревень. Такие пироги поморы и сейчас готовят, но теперь этот рецепт относится к вологодской кухне, а не к поморской.

Просто добавь в шти заспу

— В чем состоят особенности вологодской кухни? Чем-то она отличается от кухни других регионов?

— Вологодская кухня является неотъемлемой частью кухни Русского Севера, к которой также относятся и поморская, и вепская, и карельская. Так что вологодская кухня интересна в первую очередь тем, что здесь переплетаются кулинарные традиции славянских народов, пришедших на эти земли из центральной России и народов, которые населяли бескрайние просторы Севера — вепсы, карелы, поморы. Все это оказало влияние на нашу региональную кухню, в итоге получилась уникальная по наполнению блюд и по используемым продуктам кухня.

Но и в нашей кухне есть блюда, которые нигде больше не встречаются. Например, в Никольском уезде готовили шти. Это похлебка, сваренная на мясе с косточкой с добавлением заспы — особым образом обработанного овса. В Белозерском районе особым образом жарили снетка, пойманного в Белом озере. Рыбку жарили только свежезамороженной и в кляре. Получалось очень вкусно. Чагода является родиной серых щей, а в Вытегорском районе готовили сыр или сушеный творог.

— Шти, заспа — названия для продуктов и блюд непривычные…

— Действительно, если посмотреть названия блюд вологодской кухни, то можно увидеть среди них множество необычных. Например, яблошник — это пирог с картофелем, потому что картофель раньше называли земляным яблоком. Рыжейник — это пирог с грибами, соломатник — это пирог с овсяной крупой и шкварками, репница — это тушеное мясо с ячневой крупой. Или, например, тетерьки — это очень интересный вариант использования ячневой и пшеничной каш. Кашу варили очень крутой, раскатывали в колбаски, обваливали в толокне и ели.

Зачем чужое, когда есть свое, родное

— Жива ли сегодня вологодская кухня?

— Увы, сегодня сильна тенденция к забыванию. Мы все больше забываем вологодскую каухню и увлекаемся почему-то кухнями других стран, дргуих народов.

Процесс, который произошел с нашей кухней, не только вологодской, а вообще русской, я люблю называть словом «скукожилась». То есть наши предки из небольшого объема доступных продуктов готовили большой ассортимент блюд, а мы сейчас из большого ассортимента доступных продуктов готовим совсем небольшой ассортимент блюд. Мы потеряли очень многое. Да, мы приобрели некую свободу, больший по сравнению с нашими предками ассортимент возможных продуктов. Но мы очень сильно упростили кулинарию, рецепты, принцип приготовления пищи.

Традиционная кухня Русского Севера.

Интересной особенностью северорусской кухни было обварное ржаное тесто.

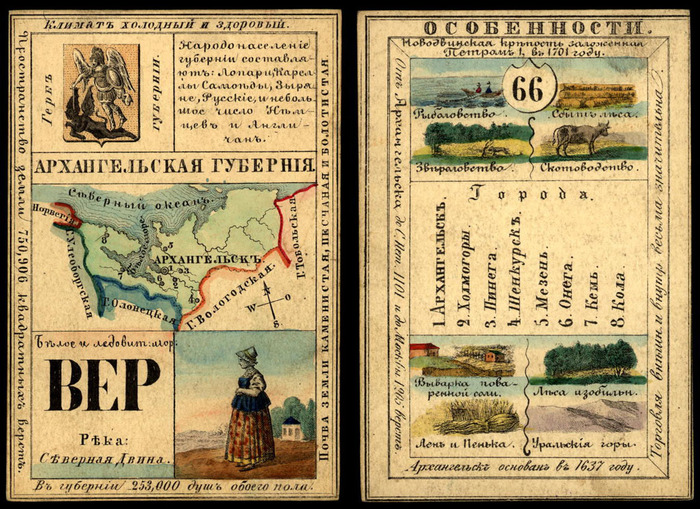

«В посты по праздникам пекутся ржаные калачи, — писал Пётр Саввич Ефименко о крестьянах Архангельской губернии; — их делают из заквашенного или пресного теста из ржаной муки, скатавши, обваривают в кипятке и сажают в печь. Они заменяют крупитчатые (пшеничные, из крупчатки. — прим. М.М.) и их посылают в виде гостинцев».

Из ржаной и ячменной муки делали открытые и закрытые пироги и пирожки, виды и названия которых варьировались в зависимости от местности. В последние годы кулинарным символом Русского Севера стали калитки. В Каргополе середины XIX века так называли «ржаные сочни (тонкие пресные лепёшки. — М. М.) с пшённою кашей». В Вологодской губернии начинкой служил раствор овсяной крупы в молоке, в Архангельской — вымоченная в молоке ячменная крупа с добавлением топлёного масла. Калитки также пекли из ячменной муки или мучной смеси, разного размера и формы и с самым разнообразным содержимым: толчёным картофелем, крупами, кашами, толокном, реже с ягодами, творогом, горохом. Отличительные признаки калиток — пресное тесто и защипка по краю.

Другой известный вид северной выпечки — ша́ньги, которые встречались во множестве разновидностей. Этимология этого слова неясна, однако коми-зырянское «šańga» было заимствовано у русских, а не наоборот, как часто пишут. Классический вариант шанег описан в этнографическом очерке Петра Ефименко: «круглые булки, обыкновенно из житного (ячменного. — М. М.) и иногда из ржаного теста, с рыхлой внутренностию, с поджаренной на масле исподкой и помазанные пенною поливой, то есть сметaной сверху». Вместе с первыми колонистами шаньги были занесены в Сибирь.

Пшеничные шаньги с разными поливами в новосибирском магазине «Добрянка»

Ещё одним связующим звеном между северорусской и сибирской кухней были налистники, которые упоминаются в описаниях Архангельской и Олонецкой губерний: «пекутся из житной муки, на листах капусты и, пока не простыли, очень вкусны». Традиция печь тонкие блины из пресного теста, вероятно, тоже пришла в Сибирь с Русского Севера. Вологодские крестьяне пекли тонкие овсяные блины на воде или на молоке: их обливали топлёным маслом, а в пост ели, обмакивая в рыжиковый рассол.

В Архангельской губернии «рыба, ягоды, губы (грибы), капуста, горох и соль запекаются в пироги и пирожки из теста ржаной и ячменной муки. Поэтому такие стряпушки и называются: колюбяками, рыбниками, ягодниками, капустниками, гороховниками и солониками». «Колюбяки» в праздничные дни архангельские крестьяне пекли из ржаного или крупитчатого теста с «сёмгою, сигами, палтусиною», «загибая» целую рыбу в тестяную «корку». Пироги-рыбники любили и городские обыватели Олонецкой губернии: «Господствующее главное блюдо на столе каргопола есть рыбник, т. е. пирог с рыбою, даже не один, а два почти ежедневно, т. е. свежий, солёный и т. п. в праздники с белой, а в будни с чёрною, ржаною коркой». В Вологодской губернии пироги с начинкой назывались за́гибнями.

Рыжешник, губник — пирог, начинённый солёными рыжиками. Солони́к — пирог из ржаного теста, в который вместо начинки положена (или насыпана сверху) соль. Капустник — пирог с рубленой капустой; ягодник — открытый пирог с ягодами: брусникой, черникой или голубикой. Луковник — пирог, начинённый рубленым зелёным луком. Брюковник — пирог, начинённый мелко-изрубленной печёной брюквой. Морковник — начинённый морковью; гречушник — начинённый отварной гречневой крупой и т. д.

Н. А. Иваницкий. Материалы по этнографии Вологодской губернии.

Самой ценной промысловой рыбой Русского Севера была сёмга. В современном языке названия «лосось» и «сёмга» стали синонимами, однако с XVI и вплоть до начала XX века они разграничивались: «Первое название употребляется преимущественно по берегам Балтийского моря, второе на Белом море и Ледовитом океане».

Слабосолёная «сёмга-Печора» от фермерского кооператива «ЛавкаЛавка»

В особенности вы будете иметь случай покушать превосходной онежской сёмги, которая ловится там в изобилии. А что за чудесная рыба сёмга! Просто сливки! Приятно посмотреть на неё, вынимаемую из огромной мережи, животрепещущую, весом иногда в 2 пуда. Красавица рыба, серебристая, нежная, прельстит ваши взоры — и как тут не искуситься покушать её, особливо когда плавание устраивает чудесный аппетит. Вам тотчас сварят этой животрепещущей рыбы, сколько вы прикажете; но свежая, только что вынутая из воды, она нежна до приторности; однако несколько приправ: соль, горчица или хрен и уксус смягчат приторность, и вы чудесно покушаете и после такого обеда или ужина как приятно убаюкаетесь вы на водах матушки Онеги.

С. П. Кораблёв. Этнографический и географический очерк г. Каргополя.

С горчицей или хреном употребляли также солёную сёмгу. По праздникам на столе у архангельских крестьян появлялись пироги-рыбники (кулебяки) из ржаного или крупитчатого теста с сёмгой.

«Главный и коренной промысел приморского населения Архангельской губернии составляет, однако, промысел трески на Мурманском берегу, — продолжаем читать “Путеводитель по Северу России” конца XIX века. — В солёном виде треска составляет главную пищу населения Архангельской, Вологодской и Олонецкой губернии».

Треску на Русском Севере не только солили, но и сушили/вялили. В результате получался продукт, аналогичный бакаляу и штокфишу. В конце XIX века с Мурманского берега в столицу ежегодно доставляли до 300 тысяч пудов трески.

С. М. Прокудин-Горский. Завод для вяления рыбы (между селом Кондопогой и рекой Суной, 1916 год)

Когда, после того, мы с аппетитом ели превосходную уху из свежей, изловленной нами трески, с жирною, нежною, вкусною максою (тресковою печенью), нам невольно вспомнилось, в какую сравнительную мерзость превращается эта вкусная в свежем виде рыба, попадая на всемирный рынок, в виде столь любимой жителями Севера солёной вонючей «трещечки» или сушёного и вяленого лабардана и штокфиша, a нежная вкусная печень — в виде аптекарского рыбьего жира.

А. П. Энгельгардт. Русский Север: Путевые записки.

Из тресковых рыб на Русском Севере также известна навага, точнее, северная навага (Eleginus nawaga). В отличие от лосося и атлантической трески, в Европе она не встречается. «Весьма обильно ловится в Белом море, в устье Двины и в Онежском заливе, в Мезени и на Печоре, одному нашему Северу свойственная рыба, навага (gadus callaris). Ловится она зимою с ноября по январь в устьях рек и в губах из прорубей на уду и сбывается в мороженном виде в Санкт-Петербург и во внутренние губернии».

Обильными уловами отличался сельдяной промысел. Годовой улов сельдей в четырёх поморских селениях на северо-западе от Кеми Энгельгардт оценивал в 25 миллионов штук, а в пяти других на юго-востоке — ещё в 15 миллионов штук. «Иногда она (сельдь. — М. М.) набивается в морские губы в таком количестве, что при переезде на лодке приходится веслами упираться в сельдяную массу», — отмечал Александр Платонович. Сельдь заготавливали по-разному: часть солили в 30-фунтовых бочонках-сельдянках местного производства и отправляли морем в Архангельск, часть сбывали в замороженном и копчёном виде, причём скупщиками выступали крестьяне Олонецкой и Вологодской губерний.

Пресноводная рыба в северных реках тоже ловилась в изобилии. По праздникам и другим особым случаям городские обыватели Каргополя готовили «пирожное из щук» — тельно́е:

Берут две, три немного посоленные щуки (другая рыба не употребляется), с них срезывают всё мясо, кости выбирают совершенно начисто, после этого мясо бьют большими деревянными ножами до тех пор, пока оно не сделается как тесто, из теста делают толстые лепёшки, дают им форму пирога и, начинив вязигою с рублеными яйцами и перцем, прягут в скоромном или постном масле и, подав к столу, кушают с уксусом.

С. П. Кораблёв. Этнографический и географический очерк г. Каргополя.

Напомним, что вязига — засоленная и провяленная хорда, проходящая в середине хребта осетровых рыб. Точно такое же блюдо под названием «круглого тельного» Екатерина Авдеева описала в «Записках и замечаниях о Сибири».

Автор: Максим Марусенков, кандидат филологических наук, историк кулинарии.