Кабина на ниву бизон

vercar › Блог › «Нивовские страдания». Немного истории.

Недавно, заметил на дороге одну из вариаций на тему ВАЗ 2121 – ВАЗ ФВК 2302 «Бизон».

И «накатили» воспоминания. Дело вот в чём.

Во-первых, я принимал непосредственное участие в разработке (на условиях персонального трудового договора). Во-вторых, это тот случай, который явился отправной точкой моего последующего перехода из Отдела доводки шасси НТЦ, сначала в Управление спортивных автомобилей, а затем и с ВАЗа (в «Торгмаш»). Причина столь кардинальных решений останется в «закромах» моей души (это личное), а, вот про создание «Бизона» поговорить можно.

Предыстория. В начале 90-х, на головном САЦ ВАЗа Тольятти (фирма «Восточное кольцо» — отсюда и аббревиатура модели) решили «сваять» пикап, но только полноприводный (заднеприводные, на базе вазовской «классики» уже давно «бегали»). За базу, естественно, выбрали ВАЗ 2121 «Нива». Все бы ничего, да только один из руководителей фирмы был твердо убежден, что такой пикап должен иметь рессорную заднюю подвеску (что, в итоге, и было записано в ТЗ).

Составить ТЗ – это одно, а вот воплотить его в жизнь – это совсем другое. Короче, встал вопрос – где брать задние рессоры. На ВАЗе (как-никак, САЦ – структура ВАЗа), расчетом и разработкой рессорных подвесок, в силу понятных причин, не занимались, и такого опыта не было. На ГАЗе и УАЗе – просто отказались. В НАМИ предложили разработку однолистовой полимерной рессоры, но сроки и, особенно, цена заказчика не устроили.

Поэтому, пошли более прозаичным путём. УАЗ предложил готовую рессору с задней подвески УАЗ 452 (вспоминаете «трудягу» – «буханку»), правда, грузоподъёмность у этого автомобиля порядка 1100 кг (а нужно было под 500…650 кг). Поэтому, ходовой образец в комплектации с этими рессорами получил весьма негативные оценки ездовых качеств, даже в полностью груженом состоянии (не говоря уж, о весовом состоянии с одним водителем).

Именно, на этом этапе, если можно так сказать, «наши дорожки пересеклись».

Логика действий была простой: рассчитать требуемую жесткость задней подвески, затем, методом перекомплектования листов подобрать на стенде необходимую для этого жесткость рессоры. Что, в итоге, и было выполнено. Даже сверх требуемого. Два варианта рессоры: один, как основной — для грузоподъёмности 500 кг, второй – для грузоподъёмности 750 кг, вариант с подрессорником (жалко было отправлять в «мусор» большое количество ненужных листов). И еще. Для этих двух комплектаций были предложены два варианта скоростных характеристик задних амортизаторов (естественно, согласованных, как и по жесткости, с характеристиками по передней подвеске).

Ну, вот, в принципе и всё по этой теме. Какое-то время контакты поддерживались. После удачной сертификации (и положительных отзывов о ездовых качествах от испытателей полигона НАМИ) дальнейшую историю темы я уже не отслеживал.

Ссылка на статью в «Авторевю» по этой теме: lada-niva.ru/niva/niva-bizon.html.

И коль уж зашла речь о «нивовских страданиях», вспомнился ещё один проект — ВАЗ-2121Б («броневик» на базе «Нивы»).

По времени, этот проект был несколько раньше «Бизона», да и по исполнению он, изначально, был плановым в проектных работах НТЦ ВАЗа. Позднее, под его реализацию была создана «дочка» — фирма «Бронто» (по типу «Моторики» — проект ВАЗ-21106, «Суперавто» — ВАЗ-21108 и т. д.), финансирование проекта – «ЛадаБанк» (он же заказчик).

С этим проектом было сложнее – требовалась комплексная оптимизация (передней и задней подвесок), связанная со значительным увеличением веса. Но, я склонен, всё же, относить основные сложности на счет оптимизации, именно, параметров передней подвески (вот поэтому-то и «нивовские страдания»). По задней подвеске – без проблем, даже проще обычного (изменение веса, при загрузке, на задней оси минимально). А вот по передней …

Информация к размышлению. Общий ход передней подвески «Нивы» — 140 мм (прим., на «Оке» — 145 мм). Любые «телодвижения» по увеличению общего хода, практически, не реальны – ограничение по углам качания в верхней шаровой опоре. К примеру, при эксплуатации «Нивы» на бездорожье (всё же, «внедорожник») наиболее часто встречающийся дефект в передней подвеске – «втык» в верхней шаровой опоре (с определенного времени ВАЗ перестал считать этот дефект гарантийным, даже при соблюдении условий эксплуатации в гарантийный период, наверное, решили, если нет гарантии – нет проблемы).

Поэтому, в нашем случае, значительное изменение веса – а, значит, и изменение распределения ходов отбой/сжатие – требовало коррекции характеристик упругих элементов обеих подвесок. Что имели. «Плюсы» — небольшое изменение развесовки в разных весовых состояниях. «Минусы» — увеличение жесткости пружины, а это, как правило, увеличение диаметра прутка и, как следствие, уменьшение общего хода пружины (и, возможно, подвески).

Кроме того, «Нива», в исходном состоянии, имеет склонность к «галопированию» (продольно-угловые колебания), частично, из-за «короткой» базы, частично, из-за неоптимального подбора упругих элементов подвесок. И, при реализации данного проекта, было «жгучее» желание «порешать» ещё и эту проблему.

Короче. Могу сказать, что проект был реализован, и основные задачи были успешно решены. Об этом, к слову, говорит и тот факт, что при сертификации на полигоне НАМИ «Броневик» имел более высокие ездовые показатели в сравнении с ВАЗ-2121 (использовался как аналог, при сравнительных испытаниях).

Статья в газете «Авторевю»: lada-niva.ru/niva/niva-bronevik.html.

Прим. В связи с тем, что предполагалось в производстве несколько вариантов исполнения (по бронированию), отличались и весовые параметры этих вариантов. Поэтому были предложены несколько вариантов комплектаций по пружинам и амортизаторам (в последствие, СААЗ под эту программу начал производство передних ам-ров на базе комплектующих задних амортизаторов 2108, т. е. увеличенной размерности).

И ещё, касательно «нивовских страданий».

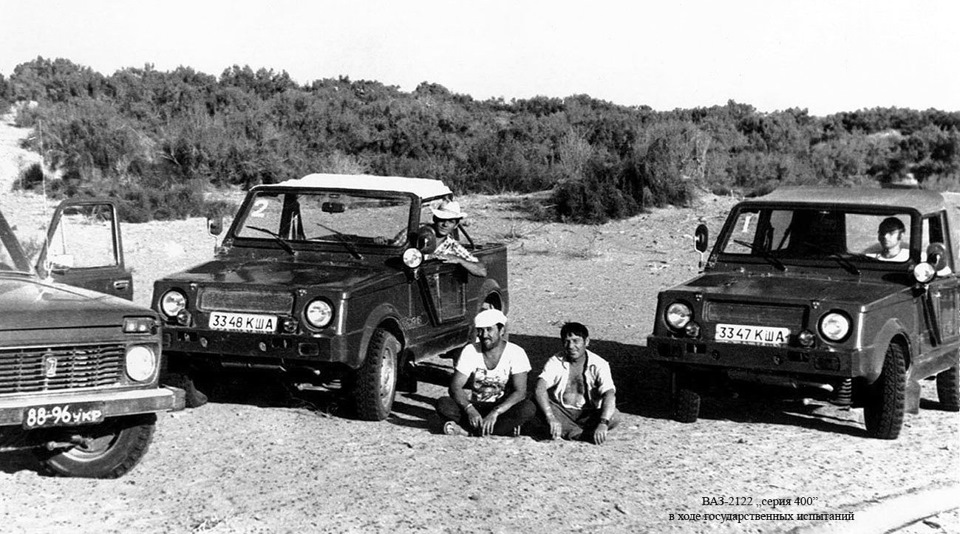

Если, обычно, через какое-то время после постановки модели на конвейер, все работы (по качеству, изменениям и проч.) передавались в Отдел Действующего Производства, то по «Ниве» работы продолжались всё время, пока шло производство. Хочу заметить, что почти все «узкие» места ВАЗ-2121 были известны. По многим были решения и положительные результаты испытаний. К примеру, по передней подвеске – «втык» в верхней шаровой опоре, разрушение пружины (в районе 2-ого нижнего витка, не часто, но было). Были предложены мероприятия, которые прошли цикл испытаний (там, практически, отсутствовал «асфальт») на нескольких образцах ВАЗ-2122 и показали положительные результаты.

Мало того, при обратной унификации на «Ниву» имел бы место неплохой экономический эффект в условиях массового производства (снижение металлоемкости – исключение нескольких деталей, уменьшение трудозатрат – исключение нескольких технологических операции). Но, с закрытием темы «ВАЗ-2122», да и позиция руководителей разных звеньев — «кому нужен этот гемморой?» (прим., «гемморой» — внедрение в производство), все решения так и остались «на бумаге» (да и остались ли).

P.S. Были пробные шаги и кардинального характера. В середине 80-х, ХМ-2123 – все подвески McPherson (типа 2108 увеличенной размерности). Было две небольших серии, полный цикл испытаний «Юг-Горы» и «Север». «Ни чё, так!»

И последнее, коль уж «… немного истории». В мою бытность работы на ВАЗе, «Ниву» называли «крокодилом». Доподлинно, установить истинную историю появления этого прозвища сейчас вряд ли возможно. Я придерживаюсь следующего ассоциативного ряда – популярность «мультика» про Чебурашку и тот факт, что одна из двух первых «Нив» была зелёного цвета. Да, может ещё внешний вид этих первых образцов.

Кто-то бросил фразу, а дальше … Чтоб было какое-то представление. Фразы из разговоров. «Где будет совещание? – У «крокодильщиков» (офиц.: бюро дорожных испытаний автомобилей 4х4)». «Надо доскочить до УЛИРа, у кого ключи от «крокодила»? Прикольно.

Надеюсь, было интересно (хоть чуть-чуть).

Нива-зверь, или Бизон выходит на тропу

Острейший дефицит так называемых развозных автомобилей возник у нас одновременно с зарождением частного предпринимательства. Сказать, однако, что машин коммерческого назначения у нас не было совсем, было бы неверно: знаменитые «каблучки» (ИЖ-2715) и переделанные из всевозможных «легковушек» пикапы исправно трудится до сих пор, да и АЗЛК недавно подготовил пикап Москвич-2335. Однако вряд ли кто-нибудь не согласится с мнением, что все эти автомобили по замыслу и исполнению являются транспортными средствами сугубо урбанизированными, то есть городскими, поскольку предназначены они для движения по дорогам с твердым покрытием. Коммерческого развозного транспорта для сельских предпринимателей у нас не было никогда, и именно поэтому появление на рынке автомобиля Бизон не может остаться незамеченным.

Только что наш корреспондент вернулся из Тольятти, и мы предлагаем читателям познакомиться с его впечатлениями.

Транспортное средство, претендующее на право называться «рабочей лошадью» колхозника или фермера, должно обладать как минимум двумя основными потребительскими качествами. Первое — это способность передвигаться и перевозить грузы в условиях бездорожья. Ведь даже самый современный и надежный автомобиль превращается в груду бесполезного металла, если он не в состоянии сдвинуться с места на проселочной дороге в весеннюю распутицу или беспомощно останавливается зимой возле самого скромного сугроба.

Что касается качества второго, то его можно определить как достаточную грузоподъемность, причем термин «достаточность» здесь следует рассматривать как некий уровень, делающий эксплуатацию такого автомобиля выгодной или, хотя бы, окупаемой.

Примерно так и рассуждали разработчики Бизона, решив заложить в основу конструкции агрегаты автомобиля ВАЗ-2121 Нива — машины, хорошо известной своей способностью преодолевать бездорожье. От Нивы грузовичок Бизон унаследовал двигатель, большинство деталей трансмиссии и ходовой части и некоторые кузовные элементы. Те детали, которые по компоновочным соображениям или по техническим требованиям к машине не подходили, сделали оригинальными — так появился новый промежуточный карданный вал и рессорная подвеска задних колес с листовыми рессорами от автомобиля УАЗ.

Многие легковые пикапы имеют общую болезнь — недостаточную жесткость кузова, особенно в месте сочленения кабины и грузового отсека. При несущей конструкции кузова обеспечить необходимую прочность, а значит и добиться большей грузоподъемности сложно, поэтому конструкторы Бизона решили «посадить» кабину и грузовую платформу на сваренную из лонжеронов закрытого сечения раму, усиленную дополнительными ребрами жесткости. Кабина крепится к раме посредством эластичных опор и представляет собой переднюю часть кузова Нивы, ограниченную уровнем центральных стоек.

Гибрид легкового джипа и мини-грузовичка выглядит вполне симпатичным.

Шестнадцатидюймовые диски с шинами ВлИ-10, несмотря на увеличенную (по сравнению с ВАЗ-2121) базу, обеспечивают автомобилю высокую, «внедорожную» посадку.

Из-за неудачного расположения неуклюже смотрится глушитель: расположенный неоправданно низко под «брюхом», он, похоже, вскоре станет самой дефицитной запчастью к Бизону, ибо отрываться будет часто.

За задней стенкой кабины есть специальная дуга, которая, кроме основы каркаса для тента, выполняет еще и роль элемента пассивной безопасности. Под передней частью грузовой платформы есть два запирающихся ящичка: поскольку багажника как такового в автомобиле нет, нужно было приспособить какое-то место для инструмента.

Пороги кабины опоясывают подножки, к каждой из которых приварена широкая пластина для очистки обуви от прилипшей грязи перед посадкой в автомобиль. Важно, что подножка находится не ниже порога, а сбоку, так что ее присутствие не сказывается на проходимости.

Спереди и сзади установлены два «кенгурятника» — сваренные из труб защитные каркасы. Задний выполняет роль бампера и одновременно защищает от повреждений светотехнику. Конструкция задней части машины потребовала применения новых фонарей, вернее, не столько новых, сколько старых, — от автомобиля ВАЗ-21011. Вроде бы неплохо, вот только расположены они низко, а значит почти все время будут в грязи. Прямо за последней поперечиной рамы есть и место для запасного колеса, которое по желанию владельца можно переместить туда из подкапотного пространства.

Под платформой, ближе к центру автомобиля, нашел свое место бензобак. Учитывая назначение автомобиля, место для емкости с топливом выбрано оптимальное: бак защищен от возможных повреждений. Кроме того, возможна установка баков трех различных объемов: 45, 55 и 75 литров.

Грузовая платформа Бизона имеет три откидывающихся борта. Все очень удобно, за исключением погрузочной высоты: стремясь избавиться от выступающих арок крыльев, конструкторы вынуждены были слишком сильно «задрать» платформу.

Интерьер двухместной кабины заметно облагораживают сиденья — они от ВАЗ-2108. Задняя стенка несколько ограничивает диапазон их продольного перемещения, так что если водитель привык сидеть с сильно откинутой назад спинкой, то ему придется изменить эту привычку. Неоправданным кажется применение рулевого колеса от ВАЗ-2106: оно скользкое, сечение явно маленькое, и все это как бы усугубляет и без того немалые усилия на руле.

Обзорность назад через салонное зеркало обеспечивает большое смотровое окошко. Задние габаритные точки автомобиля через него видны очень хорошо; важно и то, что смотровое окно находится вне «грязевой зоны». А вот наружные зеркала понравились меньше: регулировка изнутри не предусмотрена, да и виброзащита оставляет желать лучшего.

В ДВИЖЕНИИ И РАБОТЕ

Прежде чем начать разговор об эксплуатационных качествах Бизона, отметим, что, кроме «сольного» варианта, он рассчитан еще и на работу с прицепом. Так, доставшийся нам на тест Бизон тащил на «хвосте» одноосный прицеп Атлетик-520, оборудованный автономной тормозной системой инерционного действия. С рим-то мы и начали пробные поездки по городу.

Если автопоезд не загружен, то мощности двигателя ВАЗ-2106 в спокойном режиме движения хватает, чтобы, во-первых, не «выпадать» из городского потока, а во-вторых, приемлемо разгоняться на прямой передаче в диапазоне скоростей 60—80 км/ч. Сразу обратило на себя поведение машины при проезде неровностей: у Бизона хорошая плавность хода, и субъективно кажется, что по этому показателю он превосходит «папашу» — ВАЗ-2121 Машина очень ловко «проглатывает» стыки, не досаждая пассажирам сильными толчками.

Конструкция сцепного устройства и размеры дышла обеспечивают точное отслеживание прицепом колеи тягача, что крайне важно при маневрировании в потоке и проезде узких мест. Вновь отметим обзорность через салонное зеркало: водитель легко контролирует положение прицепа относительно габаритных точек тягача.

Поездив порожняком, решили нашего Бизона «от души» загрузить тяжелым мокрым снегом. Процесс загрузки снова выявил неудобства: кузов слишком высок, зато кидать снег в низко расположенный прицеп оказалось гораздо удобнее. И тягач, и прицеп ощутимо просели, а по прогибу рессор можно было предположить, что загрузка близка к предельной.

Разница в высоте платформ тягача и прицепа дает себя знать, грузить Атлетик-520 гораздо удобнее

Трогаемся с места. Понятно, что груженый автопоезд требует перед очередным переключением передач гораздо более сильной «раскрутки» мотора, а в некоторых случаях, дабы не жечь сцепление, целесообразно пользоваться демультипликатором, включая «нижний» ряд передаточных чисел трансмиссии.

Шустрости поубавилось, причем проявился не столько недостаток мощности, сколько нехватка крутящего момента в зоне низких оборотов. Скорей всего, с мотором рабочим объемом 1700 куб. см (а такая модификация есть) Бизон будет вести себя повеселее.

Интересно, что ощутимой разницы в плавности хода по сравнению с порожним вариантом мы не отметили.

Очень интересовало поведение груженого прицепа, а главным образом — эффективность инерционной тормозной системы. При обычном (не экстренном) торможении на присыпанном мокрым и скользким снегом асфальте не было и намека на «складывание» автопоезда, как и связанных с растормаживанием прицепа рывков.

Миновав городскую черту, съезжаем на проселок. Под колёсами чавкает раскисшая грязь.

И в первые минуты Бизон показал, что он — грязнуля, моментально уделав грязью и прицеп, и собственные бока. В грязи оказались не только задние фонари, но и боковые стекла. Это как-то сразу предопределило умеренный стиль внедорожной езды, поскольку в противном случае вода и грязь начинали попадать в салон даже через приоткрытое окно. Но, как бы объясняя свою любовь к грязевым ваннам, Бизон прекрасно преодолевал месиво, таща за собой увесистый прицеп. На скользких поперечных уклонах эта ноша выявила тенденцию к сползанию, которую удавалось сводить на нет своевременным увеличением тяги.

Приятно удивила способность груженого автопоезда карабкаться на затяжной скользкий подъем. А если был достаточный запас хода, то можно даже не используя дополнительные возможности трансмиссии въехать наверх на второй передаче, и только на самом переломе сказывался недостаток крутящего момента — и автомобиль настойчиво «просил» переключения на ступень Ниже. Вазовские испытатели пояснили, что здесь помогает удачная развесовка тягача по осям, обеспечивающая необходимый сцепной момент на всех колесах. Подтверждением стало еще и то, что при преодолении подъема ощутимой разницы в поведении машины с включенной и выключенной блокировкой межосевого дифференциала не наблюдалось.

Были сложности при маневрировании задним ходом: ложное срабатывание устройства привода тормозов иногда вызывает блокировку колес прицепа. А еще было бы хорошо установить в районе задней дуги безопасности тягача некое подобие упругих буферов, в которые можно было бы безболезненно упереть дышло прицепа и, «сложив» автопоезд на критический угол, развернуться задним ходом в ограниченном пространстве.

Что же касается общего впечатления после краткого общения с «Бизоном», то можно с уверенностью сказать — наряду с приобретением значительной грузоподъемности, эта машина сохранила и незаурядные внедорожные качества своего легкового прототипа: не только в грязи, но и в глубоком снегу автомобиль чувствует себя вполне уверенно, развивая необходимое тяговое усилие, достаточное не только для собственного продвижения, но и для работы с прицепом.

В ценах марта 1994 года Бизон стоит около 15 млн. рублей. Да, это дороже престижных Жигулей, но гораздо дешевле зарубежных аналогов, к тому же неизвестно, окажется ли «по зубам» этим аналогам российское бездорожье, уж не говоря о возможностях техобслуживания в нашей глубинке.

Видео