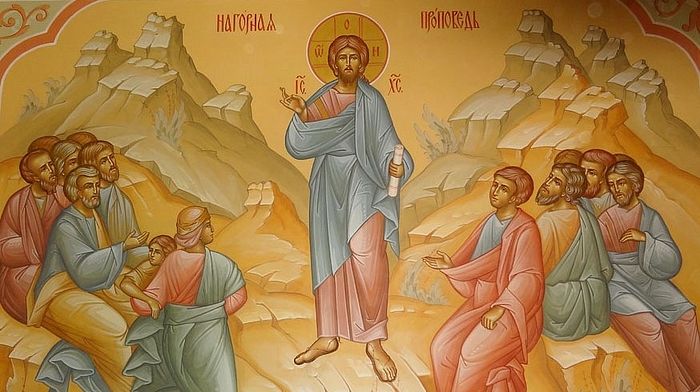

Нагорная проповедь иисуса христа толкование

Нагорная проповедь

(см.: Мф, гл. 5–7)

Господь часто и подолгу учил людей. Когда слава о Нем распространилась по всей Палестине и люди из Галилеи, Десятиградия, Переи, Иудеи и Иерусалима стекались послушать его, Господь однажды взошел на гору. Народ окружил Его, а у ног Его сели ученики. И Господь Иисус Христос начал учить их.

Блаженства евангельские

Господь называет Своих учеников солью земли: Вы — соль земли. Соль предохраняет пищу от порчи, она придает пище вкус. Так ученики Христовы должны своей жизнью предохранять мир от нравственного разложения, своим присутствием они должны придавать существованию мира смысл и значение.

Господь называет Своих учеников светом мира: Вы — свет мира. Зажженный светильник не прячут под сосуд, а ставят повыше, чтобы светил всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

Но Господь называет Светом мира и Себя (см.: Ин 8, 12). Кто следует за Ним, получает от Него этот свет жизни, которым христианин может просвещать и других. Свет этот — добрые дела и любовь.

Ветхий закон и закон любви

Господь продолжал учить:

«Не думайте, что Я пришел нарушить закон Моисеев или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить».

Исполнить здесь значит не только выполнить, но и восполнить. Не отменяя духовного воспитательного смысла нравственных постановлений закона, Господь дает им новое, более высокое понимание.

«Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Вы слышали древнюю заповедь: “Не убивай, кто же убьет, подлежит суду”. А Я говорю вам, что всякий, кто гневается на брата своего напрасно, уже подлежит суду как убийца».

В Ветхом Завете существовал закон о возмездии. Он ограничивал человеческую мстительность: если человеку был нанесен определенный урон, то в ответ человек мог нанести обидчику не больший вред, а только равный. Но Господь говорил:

«В законе сказано: “око за око и зуб за зуб” (Лев 24, 20). А Я говорю вам: если кто-то оскорбил тебя, ударив по правой щеке, подставь ему левую. Вы слышали, что сказано: “люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего”. А Я говорю вам: любите врагов ваших, творите добро ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас. Таким образом вы будете сыновьями вашего Небесного Отца, Который повелевает восходить солнцу и над злыми, и над добрыми, Который посылает дождь на праведных и неправедных. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».

Как творить милостыню, молитву и пост

«Не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Когда творишь милостыню, не труби перед собою. Если тебя будут прославлять люди, то ты уже получил награду свою. Твори милостыню тайно, и Бог, видящий тайное, воздаст тебе явно (выделено нами. — Авт.).

И, когда молишься, не веди себя лицемерно, молясь напоказ. Ты, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры. Они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися, и тем самым их тщеславие уже получает свою награду. Постись не напоказ, но пред твоим Небесным Отцом, Который, видя тайное, воздаст тебе явно».

О богатстве и земных попечениях

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где их портят моль и ржавчина, и где воры могу пробраться и украсть их, но собирайте себе сокровища на небе».

Сокровище, которое человек собирает себе на небесах, — это добрые дела. Все, что человек тратит на служение Богу и ближнему — силы, деньги, время, — преобразуется в богатство для небесной сокровищницы. Скопленное и сохраненное в этой жизни для себя в будущей жизни уже не пригодится.

«Никто не может служить двум господам. Кто служит двум господам, тот одного будет ненавидеть, а другого любить, одному будет угождать, а другим пренебрегать. Не можете служить Богу и маммоне (то есть богатству, земным благам). Поэтому говорю вам: не заботьтесь, что вам есть и что пить, или во что одеться. Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что сам царь Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то не оденет ли Он и вас, маловеры? Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам».

Отношения с ближними

Об отношении с людьми Господь учил: «Не судите, да не судимы будете. Так же, как вы судите других, так будут судить и вас, и какой мерой вы мерите, такой будет отмерено и вам. И что ты смотришь на соринку в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Как ты можешь говорить твоему брату: “Дай я выну соринку из твоего глаза”, когда в твоем глазу бревно? Ты вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть соринку из глаза брата твоего.

Как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними».

О слушании и исполнении слов Христа

«Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: “Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие творили чудеса?” И тогда объявлю им: “Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие”.

Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое».

Когда Господь окончил эти наставления, народ дивился учению Его, потому что Он учил их как имеющий власть над законом, а не как обычные учителя закона.

Нагорная проповедь

Наго́рная про́поведь – проповедь Ииcyca Христа, в которой выражена сущность новозаветного нравственного закона (нравственного учения) и его отличие от ветхозаветного.

Нагорная проповедь была произнесена Спасителем на холме близ Капернаума в Галилее, вслед за призванием 12 апостолов. Содержание проповеди излагается в Евангелии от Матфея гл. 5–7 и Луки гл. 6, 17–49.

Нагорная проповедь

протоиерей Александр Глебов

Библейская история Нового Завета

Только в Евангелие от Матфея есть связная речь Христа, состоящая из отдельных изречений. Эти изречения касаются нравственной жизни человека и его поведения. Называется эта речь – Нагорная проповедь. Нагорная проповедь представляет собой очень тщательную композицию. Она изложена единым блоком у евангелиста Матфея в пятой, шестой и седьмой главах, то есть занимает три главы. Но, конечно, она не была произнесена так, как это описано у евангелиста Матфея. Скажем, у евангелиста Луки темы, которые затрагивает Нагорная проповедь, разбросаны по всему Евангелию, что, наверное, более соответствует тому, как Христос и произносил свои нравственные поучения. Мы не можем говорить о Нагорной проповеди так, как будто это была отдельная проповедь, произнесенная в одном месте. Есть веские и убедительные доводы в пользу того, что Нагорная проповедь намного больше, чем лишь только одна проповедь. Просто евангелист Матфей для удобства собрал все изречения Спасителя, которые касаются нравственной жизни человека и взаимоотношений между людьми, и объединил их в одну композицию. Например, любой человек, слушающий Нагорную проповедь в первый раз в ее изложении у Матфея, был бы просто переутомлен еще задолго до ее окончания. В ней заложено слишком много, чтобы это можно было усвоить за один раз. Ведь одно дело – сидеть и читать, задерживаясь, останавливаясь при чтении, осмысливая прочитанное. И совсем другое – слушать ее впервые в устной форме. Читать мы можем так, как привыкли, с привычной для нас скоростью, а слышать ее в первый раз, значит быть перегруженным избытком информации, а значит упустить из вида многое важное, что в этой проповеди содержится.

Евангелие от Матфея – это, прежде всего, Евангелие христианского учения. Для Матфея характерно, что он собирает учения и деяния Христа в отдельные блоки. Есть раздел, посвященный притчам, есть – чудесам, есть – учению о конце света. Вот по такому принципу и нравственное учение Христа Матфей собрал воедино для удобства его изучения. В Евангелии от Луки Нагорная проповедь следует сразу за избранием двенадцати апостолов. В лице апостолов Христос выбирает себе помощников, но чтобы эти помощники могли успешно и эффективно выполнять свою работу, их надо сначала научить. Поэтому в Нагорной проповеди Господь дает наставления своим апостолам, а через них и всем нам. Поскольку Господь сам ничего не записывал, все, что мы о нем знаем, дошло до нас от его учеников, поэтому Церковь и называется «Апостольская». Поэтому один богослов назвал Нагорную проповедь: «проповедью по случаю посвящения в сан двенадцати». Точно так же, как перед впервые приступающим к служению молодым священником должна быть поставлена задача, так и Христос произнес перед двенадцатью учениками проповедь, перед тем как они приступили к исполнению своих задач. Есть такое предположение, что, окончательно избрав двенадцать апостолов, Христос удалился с ними на неделю, может быть даже больше, в какое-то спокойное место и учил их в течение этого времени, а Нагорная проповедь – это уже краткое изложение того учения. Но это, конечно, только предположение.

Наверное, нет в Евангелии другого такого материала, который бы столь тщательно обсуждался, как Нагорная проповедь. Споры начались уже с первого века христианства и продолжаются до сих пор. Одни понимают заповеди буквально, другие – символически, и множество разделений произошло в христианстве из-за разного понимания слов Нагорной проповеди. Некоторые течения, возникшие под влиянием Нагорной проповеди в русской культуре, нам хорошо известны, например, толстовцы – последователи религиозного учения великого русского писателя, графа Льва Николаевича Толстого. Толстой по-своему понимал некоторые положения Нагорной проповеди, например, о непротивлении злу. Толстой воспринимал это буквально и многое другое, чем он противопоставил себя официальной Церкви. Одни видят в заповедях Нагорной проповеди требования, которые невозможно исполнить в полной мере, и поэтому говорят о символическом значении заповедей. Другие видят конкретные указания и говорят об их буквальном значении. При чтении Нагорной проповеди мы не должны забывать и наш личный опыт. Вряд ли существует какой-то другой евангельский текст, который предъявлял лично нам, нашей совести, такие требования, как Нагорная проповедь. Мы должны учесть, что Нагорная проповедь была произнесена не для нашего конкретного общества, а была произнесена в определенной исторической обстановке. Ведь не христиане слушали эту проповедь, а иудеи. Необходимо помнить, что заповедям Нагорной проповеди предшествовала тысячелетняя религиозная история иудейского народа – культовый закон, этический закон. Поэтому слова Нагорной проповеди обращены не просто к первому встречному, но к людям, которые прошли уже долгий путь религиозного и нравственного развития. Это надо учитывать, когда мы читаем Нагорную проповедь.

Поговорим о форме Нагорной проповеди. Евангелист Матфей пытается подражать Торе. Христос восходит на гору перед произнесением Нагорной проповеди, откуда Он и дает людям заповеди, провозглашает свой нравственный закон. В сознании иудеев все это ассоциировалось с дарованием ветхозаветных заповедей Моисею на горе Синай. Здесь евангелист Матфей показывает Христа как нового Моисея. Христос начал учить, когда сел. Это очень важно. Христос сел на кафедру как учитель. Во время официального учения иудейский раввин всегда сидел. Греческое слово «кафедра» значит «сидение», и во многих европейских языках до сих пор говорится, что стол профессора – это и есть кафедра. Кстати, папа римский, когда он говорит ех cathedra, со своего сидения, со своего трона, когда он говорит с кафедры, тогда он провозглашает учение. Именно на этом зиждется догмат о папской непогрешимости. Раввин часто учил, расхаживая или прогуливаясь, но официальное учение он начинал, усевшись на свое место, на кафедру. Таким образом, само указание на то, что Христос сел, прежде чем начал учить своих учеников, указывает на то, что это учение занимает центральное место и является как бы официальным.

Прежде чем рассмотреть само содержание Нагорной проповеди, надо задуматься о том, как понимать сказанное в ней Христом. Это важный вопрос, ибо очевидно, что Христос здесь предлагает свое учение совершенно иначе, чем учебники этики и даже иначе, чем то, как простые люди выражают те же мысли. Будучи хорошим учителем, Христос естественно использует формы языка и выражения, которые много значат для тех, кто слушает Его. Его учение содержит, как минимум, три отличительных свойства.

Первое. Бо’льшая часть Нагорной проповеди – стихи, хотя нам это трудно распознать как поэзию, поскольку наша поэзия строится на эффекте рифмы и ударения. Еврейская поэзия была иной. Она строилась на эффекте параллелизма, то есть соответствия мысли. Сходства мысли или ее различия. Европейская поэзия и ближневосточная, в том числе еврейская, строятся на совершенно разных принципах. Мы привыкли к, так называемой, слоговой, ритмической поэзии. Любое наше стихотворение делится на слоги, на слоги падает ударение и получается какой-то определенный ритм: «Мороз и солнце, день чудесный…». Слоговая ритмика создает нашу европейскую поэзию, она как бы происходит из музыки. Но совершенно иная поэзия в Библии, а Библия пронизана поэзией. Там очень много стихов, но мы, когда читаем Библию, Ветхий Завет, не замечаем этого, потому что мы привыкли к другой поэзии. В Библии не ритм слогов, а ритм понятий, ритм слов, ритм символов, и происходит это следующим образом. Например, любой псалом – это стихи. « Псалом» значит «песня». Он делится на строчки, и когда вторая строчка по смыслу повторяет первую строчку либо отрицает ее, то эти строки параллельны либо антипараллельны. Когда вторая строка по смыслу повторяет первую, то это называется – синонимический параллелизм. И в псалмах, и в других поэтических разделах Ветхого Завета этому много примеров. Любой псалом, например, самый известный, 50-ый псалом начинается так: «Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей» – это первая строчка. «И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое» – это вторая строчка. Они похожи по смыслу, просто в разных словах выражается одна и та же мысль. «Наипаче омый мя от беззакония моего» – первая строчка. «И от греха моего очисти мя». Но «омый от беззакония» и «очисти от греха» – это же одно и то же. Это называется в поэзии параллелизм или ритм по параллелям. Такая структура пронизывает практически всю Библию, потому что вся Библия очень поэтична. В Нагорной проповеди Господь следует этой поэтической традиции своего народа. Например, Христос говорит: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями». Перед нами подлинная еврейская поэзия, в которой вторя строка повторяет мысль, то есть параллельна первой, но использует просто иной образ. Псалом состоит из строф, в каждой строфе две строчки, но каждая из строчек может быть не только параллельна, но и антипараллельна другой. Антипараллельный тип еврейской поэзии называется антитетический параллелизм. Примеров антипараллельности также очень много. Например: «Всякое доброе дерево приносит плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые» или «Верующий в Меня имеет жизнь вечную, а неверующий идет в погибель». Обе строки содержат похожие уроки, но мысль выражена с использованием прямо противоположных концепций. Такая поэзия также часто встречается в Ветхом Завете. Даже молитва Господня может быть расположена поэтически.

Второе свойство учения Христа – это его образность. Иногда учение дается в форме притч, в других случаях это просто живые иллюстрации из повседневной жизни. Многие притчи преподают нравственные уроки, но Нагорная проповедь использует больше образов из реальной жизни. Мы чаще говорим об этике абстрактно, а Христос всегда оперирует конкретными вещами. Например, мы можем сказать так: «Материализм может быть помехой духовному росту». А Христос сказал так: «Никто не может служить двум господам. Не можете служить Богу и мамоне», то есть более конкретно.

Третье. Христос учит очень живо. Он часто прибегает к преувеличениям, чтобы оттенить смысл. Например, Он говорит, что «лучше вырвать глаз или отсечь руку, чем впасть в прелюбодеяние». Понятно, что Христос не призывает нас к членовредительству, но Он использует столь экстравагантный язык, чтобы вызвать у слушателей чувство серьезности Его вести. Или, например, «кто соблазнит одного из этих малых, верующих в Меня, тому лучше было бы, если повесили ему мельничный жернов на шею и утопили его в морской глубине». Конечно же, это не призыв к убийству. Здесь речь идет о повышенной ответственности тех, кто своими словами или действиями может поколебать веру в людях. Еще Он говорит: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, – будет ему, что ни скажет». Но это не значит, что степень своей веры надо проверять таким способом – повелевать горам, чтобы они вверглись в море. Господь этим сравнением дает понять, какой силой обладает вера в Него. Для незыблемой веры нет ничего невозможного, потому что для Бога нет ничего невозможного. Когда мы читаем Нагорную проповедь, то необходимо иметь в виду эти различные приемы, используемые Христом в своем благовестии. Распознание различных форм может помочь нам лучше понять, что Христос имел в виду и о чем Он говорил.

Итак, какую этику предложил Христос? Какие принципы поведения должны руководить теми, кто принимает божественную волю в своей жизни? Есть два момента, которые отличают этику Нового Завета от большинства других этических систем.

Первое. Этическое учение Христа совершенно неотделимо от Его учения о власти Божьей в жизни людей. Без понимания этого, очень трудно понять смысл Нагорной проповеди. Все этические системы имеют фундамент, на котором они строятся. Этическое учение Христа основано на заявлении, что Бог, сотворивший все и действовавший в истории Израиля в Ветхом Завете, может быть познан действительным, личным образом. Поведение и образ жизни Его последователей являются путем познания Бога. Этот принцип всегда занимал центральное место в иудаизме. Сам Ветхий Завет был основан на начале, которое фундаментально для учения Христа и в Новом Завете. Этой основой является то, что доброта человека имеет свое начало в Боге. Центральным положением одного раздела ветхозаветного закона было утверждение: «Святы будьте, ибо Свят Я, Господь Бог ваш». И Христос говорит в Нагорной проповеди: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». В Ветхом Завете Господь призывает людей к святости, но зачем призывает? Почему люди должны быть святыми? Потому что Бог свят, а люди должны быть подобны Ему. «Святы будьте, ибо Свят Я, Господь Бог ваш». И Христос дает то же самое обоснование своему нравственному учению: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», то есть мы должны быть совершенны, потому что Бог совершен. Этические нормы, которых требуется достигать людям Божьим, были не менее как отражением характера самого Бога. Нам важно понимать, для чего нам дан нравственный закон. Совершенно неправильно думать, что если мы будем исполнять заповеди, то, когда умрем, получим за это награду, как ребенок за хорошее поведение поощряется родителями. А если мы не будем исполнять, то в будущем нас ждет расплата. Конечно, воздаяние существует, и каждый из нас получит то, что он заслужил, но божественное воздаяние – это не приговор судьи преступнику за совершенное преступление. Бог в юридическом смысле не наказывает и не поощряет. Он просто выявляет внутренний мир каждого человека и состояние этого мира либо обрекает человека на страдание, либо открывает ему радость общения с Богом. В Евангелии есть рассказ об исцелении Господом бесноватого человека. Интересно, что когда Христос стал к нему приближаться, то бесноватый закричал: «Не мучай меня». Значит Бог, который есть любовь, явился источником мучений для беса, которым был одержим человек, а значит, если люди уподобляют себя темной силе, если они творят волю дьявола, а не волю Божию, то предстояние перед Богом станет для человека мучением. Не в том смысле, что Бог начнет мучить человека, а в том, что человек ощутит свою полную несовместимость. Ведь каждый чувствует себя комфортно только в соприродном себе мире, среди единомышленников. Для каждого нормального человека, случайно оступившегося, попадание в тюрьму будет мучением, потому что он попал в совершенно чуждый ему мир: со своими законами, понятиями, лексикой, взглядами на жизнь и так далее. Но с другой стороны, когда закоренелый рецидивист выходит на свободу, то он не может найти себя среди нормальных людей. Этот нормальный мир ему чужд, он в нем мучается. Такие люди часто вновь совершают преступления не для наживы, а только для того, чтобы вновь попасть на нары, в мир несвободы, который так пугает любого человека, но для преступника он естественен. Он в камере как рыба в воде. Это, конечно, сравнение и хотя каждое сравнение грешит неточностью, но все-таки оно может помочь нам понять природу страданий грешной человеческой души, когда она предстает перед Богом. Для того чтобы страдания не было, чтобы мир Бога стал близок миру человека, надо взять на себя труд по формированию в себе мира Божия. И вот заповеди и вообще все нравственные положения евангельского учения, изложенные в Нагорной проповеди, являются теми механизмами, теми инструментами, с помощью которых человек формирует в себе качества Бога. Бог – это не нечто аморфное, Бог – это живая личность, а значит, у Него есть характер, есть какие-то качества, свойства. В цикле наших бесед я уже упоминал, что человек создан по образу и подобию Божию. Подобие – это цель человеческого бытия. В результате жизни человек должен уподобиться Богу, стать похожим на Него. Совершив грех, люди утратили эту способность, поскольку порвали связь с Богом, но во Христе сообщение между Богом и людьми было восстановлено. Бог вошел в мир силой своей благодати, и цель богоуподобления стала опять реальной. Дар благодати – это то, что Бог сделал для нас, а в Нагорной проповеди Господь говорит, что нам надо делать для достижения этой цели. С помощью нравственного закона человек – образ Божий – развивает себя до богоподобия. Исполняя заповеди, человек вырабатывает в себе качества Бога, Его характер, поступает так, как поступал Христос, а, как известно, подобное познается подобным. Представая после физической смерти перед лицом Божьим, человек попадает в близкий и соприродный ему мир Царствия Божия.

Вторая основа новозаветной этики – в чем она состоит? Один ученый, суммировав все положения Нагорной проповеди, описал библейскую этику как «науку человеческого поведения, как она определяется божественным поведением», то есть люди должны поступать так, как поступает Бог. Одна из самых характерных черт действия Бога в опыте Израиля – это Его готовность заботиться о людях, которые о Нем даже не думают. Авраам был вызван из Месопотамии, ему была дана новая страна, но не по причине какого-то его нравственного или духовного превосходства, которым бы он обладал, а просто потому, что внимание и любовь Божьи были излиты на него. Впоследствии Израиль был сохранен во всех трудностях исхода из Египта и того что за этим исходом последовало, не за его собственное нравственное совершенство, а просто благодаря заботе любящего Бога. На основании этих незаслуженных действий милости Бог предъявил определенные требования своему народу. Ведь десять заповедей начинаются положением: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» и так далее. Это та предпосылка, на которой основаны заповеди. Поскольку Бог сделал нечто для своего народа, он должен Ему отплатить любовью и послушанием. То же можно найти и в других местах ветхозаветного закона: «Помни, что ты был рабом в земле Египетской и избавил тебя Господь Бог твой, потому Я сегодня и заповедаю тебе…», дальше то, что Он уже заповедает. Новозаветная этика имеет точно такую же основу. Например, поразительно, что апостол Павел, желая остановить раздоры, продолжающиеся в Филиппийской церкви, призывает не к обычному здравому смыслу, чтобы разрешить проблему, но именно к тому же аспекту характера Божия, который мы видели в Ветхом Завете. Он приводит пример того, как Бог во Христе отдал Себя для нашего спасения. Я зачитаю этот отрывок: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, был послушным даже до смерти, и смерти крестной» ( Флп. 2:5–8 ). Вот что делает апостол Павел основой своего нравственного призыва к читателям: поскольку Христос для нас отказался от всего, то мы должны быть готовы пожертвовать нашим эгоизмом, чтобы быть угодными Ему. Мы должны поступать так же, как поступал Христос: «в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». В другом месте апостол скажет, что мы должны иметь «ум Христов» ( 1Кор. 2:16 ). Имеется в виду, конечно, не Божественная Премудрость, а человеческий ум Христа. Мыслить надо в тех категориях, в которых мыслил Он. А что эта за категории ясно из заповедей и этического учения Нагорной проповеди.

Значит, есть два момента, на которых основывается новозаветная этика. Первое: мы должны быть совершенны и святы, потому что Бог совершен и свят, а люди должны быть подобны ему. И второе: мы должны относиться к Богу так, как Он относится к нам. В конечном итоге это то, что Сам Христос провозгласил как высшую и двуединую заповедь о любви к Богу и ближнему. Через любовь к ближнему проявляется наша любовь к Богу. Когда мы любим ближнего, то пытаемся отнестись к Богу так, как Он относится к нам.