Надо ли ежевику подвязывать

Способы подвязки садовой ежевики: описание

Добавить в избранное

Ежевика без присмотра садовода превращается в непроходимые заросли по мере роста, поэтому в культурном содержании она требует обрезки и подвязки на опорную конструкцию. Сегодня в статье будут рассмотрены варианты шпалеры и тонкости подвязки.

Как подвязать ежевику на шпалеру

В зависимости от сорта растения, его силы роста, применяются разные виды конструкции. Исходя из этого, садовод выбирает лучший вариант расположения ветвей на шпалере. Прошлогодние побеги, например, переплетают или вытягивают по двум сторонам опоры, а молодые фиксируют посередине садового сооружения.

Видео: подвязка ежевики на шпалере

Для лучшей продуктивности куста нужно выдержать расстояние между линиями подвязки. Для ежевики с большой силой роста интервал между рядами натянутой на опоре проволоки равен 30–40 см. Слаборослые растения требуют меньшего расстояния — 20–25 см. Правильно располагать ветви так, чтобы плодовые завязи равномерно освещались солнцем. Побеги не должны притенять друг друга. По мере роста ветки, её фиксируют выше.

Виды шпалеры и материалы

Для изготовления шпалеры нужно рассчитать количество материала для опоры и непосредственной подвязки — это будет зависеть от размера ягодника, от силы роста и максимальной высоты кустов. Выбор материала может зависеть от рельефа участка, на котором выращивается культура, от силы ветра. Самым надёжным материалом является металл, арматура. Более толстые прутья служат опорными столбами, а тонкие полоски или жёсткая проволока — рядами для привязки плетей ежевики.

Хороший выбор — дерево. Для столбов нужны толстые деревянные колья, а для рядов или решётки выбирают тонкие рейки или проволоку. В более простых конструкциях в качестве натяжных рядов можно использовать шпагат.

Часто после строительства на участке или ремонта в доме остаются куски ПВХ-труб. Чтобы не выбрасывать материал, его также используют в саду. Нарезанные на нужные размеры трубы вкапывают в землю, натягивают проволоку.

В качестве материала для фиксации стеблей на опорной конструкции применяют всё, что есть под рукой: бечёвку, матерчатую ленту или капроновые хомуты.

Простая шпалера

У простого способа изготовить шпалеру — простая схема:

Т-образная шпалера

Один столб вкапывают в землю, а к нему перпендикулярно крепят 2–3 горизонтальные рейки. Напротив сооружают такую же конструкцию. От поперечных перекладин друг к другу жёстко натягивают проволоку или шпагат, к которым привязывают стебли растения.

V-образная шпалера

Как и в предыдущем варианте, опоры устанавливают друг напротив друга. В землю их вкапывают под углом, образуя английскую букву «V». Между V-образными опорами натягивают проволоку, на которую будут фиксироваться ветви растения.

Шпалерная изгородь

Изгородь может быть сооружена в любой форме: плоским веером, ромбовидным переплетением, в виде пирамиды.

Какой бы вариант устройства ни был выбран, его сооружают по общей инструкции:

Весенний уход за ежевикой

Весенние процедуры начинаются со снятия укрытия с культуры. Освободив кусты ежевики, садовод внимательно их осматривает, проводя необходимые манипуляции по уходу.

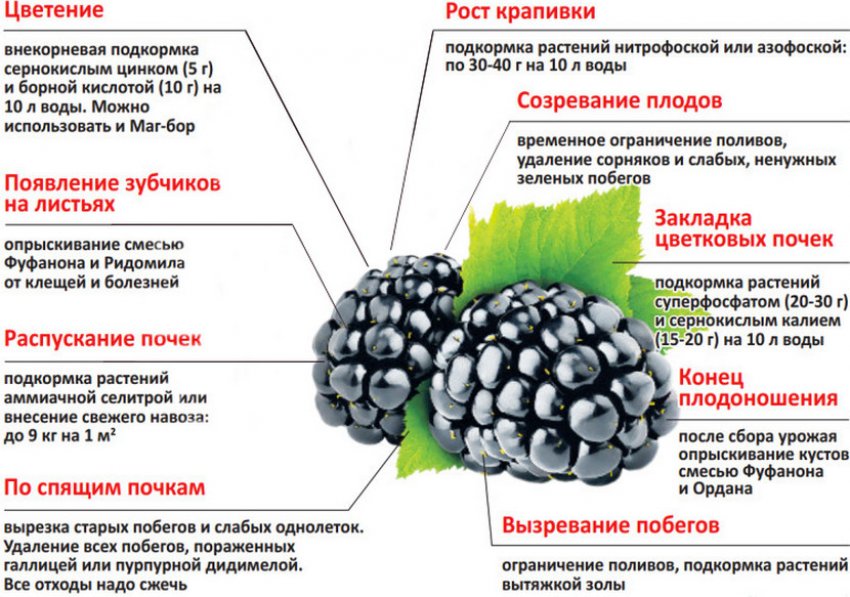

Подкормка

Весной подкормить растение нужно в обязательном порядке — это не только даст питательные вещества и толчок к развитию, но и послужит профилактикой болезней и вредителей. Ослабленная после зимы культура уязвима и для тех, и для других. Куст подкармливают минеральным удобрением на 2-й и 3-й год после посадки. Садоводы используют мочевину или аммиачную селитру, заделывая её в увлажнённую почву (20 г/1 м²).

На 4-й год применяют комплекс из органики и минеральных составов, которые применялись при посадке:

Обрезка

При посадке саженец обрезают сразу же, закладывая будущую форму кроны. Далее ежегодно проводят санитарную и формирующую обрезки, чтобы растение не разрасталось и не загущалось.

Сроки проведения весенней процедуры отличаются в разных регионах:

Являясь двухгодичной культурой, ежевика начинает плодоносить на второй год жизни. Это значит, что на прошлогоднем побеге плодовые почки не будут заложены. Такие ветви отмирают и создают плотные, колючие заросли. Чтобы этого не произошло, ежегодно весной нужна обрезка прошлогодних побегов. Кроме того, старая лоза становится балластом для куста: вместо питания плодоносящих ветвей, полезные элементы уходят на поддержку жизни бесперспективных частей растения.

Молодые ветки при необходимости укорачивают на четверть длины. Плетистая ежевика при загущенности куста затрудняет сбор ягод. Густая крона не успевает проветриваться, что создаёт влажную среду — идеальное условие для развития грибков. Весной и осенью нужна санитарная процедура, освобождающая кустарник от лишних веток.

Формирование растения под подвязку на опору проводят весной. В течение всего сезона нужно удалять сухие и заражённые грибком побеги. Осенью кустарник осматривают и очищают от слабых и бесперспективных веток. Ежевика, как и другие плодово-ягодные кустарники, нуждается в регулярной обрезке и поддерживающей тяжёлые ветки опоре. Изготовить шпалеру можно и самостоятельно, используя при этом подручные материалы.

Как подвязать ежевику?

Ежевику выращивает почти каждый садовод. Ее плоды вкусные и полезные. Бывает стелющаяся и прямостоячая ежевика, называющаяся куманикой. Кроме того, различают сорта без шипов и с шипами. Сама по себе эта культура не растет. За ней нужно ухаживать. Многих дачников интересует, как подвязать ежевику. Рассмотрим этот вопрос подробнее.

Почему ежевику нужно подвязывать?

Практический каждый сорт ежевики нуждается в подвязывании. Это связано с повышенной гибкостью и ломкостью побегов. Не подвязанные ветки нередко ломаются во время дождя, при сильном ветре или под весом ягод.

Еще одна причина, почему ежевичные кусты нужно подвязывать – удобство сбора урожая. Поскольку плети ежевики зачастую колючие, собрать плоды в них очень трудно. Кроме того, не следует забывать, что ежевика является солнцелюбивой культурой, которой для обильного плодоношения нужно достаточное количество солнечных лучей. Без подвязки хорошее освещение кустов невозможное.

Мероприятие проводится дважды в год. Подвязывать ежевику весной нужно сразу после отпускания морозов. Вторая подвязка проводится в осеннее время, после сбора урожая и нужна для повышения холодоустойчивости кустарника.

Требования к материалам

К материалам для подвязывания предъявляются следующие требования:

Не рекомендуется использовать для подвязывания и сооружения конструкции материалы, которые быстро окисляются, особенно это касается опор, вбивающихся в землю. Их предварительно замачивают в медном купоросе или обрабатывают битумом.

Лучшими материалами для подвязывания ежевики считается шпагат, капроновая и полиэтиленовая лента.

Способы подвязывания

Поговорим подробнее, как подвязывать ежевичные кусты различными способами. Главными методами является подвязка на шпалеру, веерный способ, подвязывание пучком и к одиночной опоре. У всех них есть плюсы и минусы.

Шпалерный способ

Для подвязывания кустов можно использовать одинарные и двойные шпалеры. Первые бывают однополосными или многополосными. Наиболее популярным является однополосный вид, особенно при выращивании стелющейся ежевики. Чтобы сделать такую шпалеру нужно взять 2 опоры (металлические или деревянные), высотой 1,2-1,7 м и вкопать их в землю. Предварительно следует подготовить яму глубиной 0,5 м и засыпать ее дно щебнем или битым кирпичом. Длина промежутка между опорами должна составлять 4-6 м. Возле каждого столба ставят подпорки. На высоте 60-70 см от земли между опорами натягивают прочную проволоку и подвязывают к ней стелющуюся ежевику. Каждый побег закрепляют отдельно.

При использовании такого способа стелющиеся ветки не соприкасаются с землей, а ягоды не пачкаются во время дождя. Кроме того, кустарники хорошо проветриваются, вследствие чего повышается их устойчивость к грибным болезням. Ежевика, подвязанная к шпалере, получает максимальное количество солнца, что положительно сказывается на ее росте и урожайности. Недостаток такого подвязывания заключается в возможности повреждения побегов при сборе ягод.

Стелящиеся сорта также подвязывают к многополосной шпалере. Конструктивно она практически не отличается от однополосного устройства. Единственное что используются столбы, высотой 2-2,5 м и между ними натягивается несколько рядов проволоки. Опоры ставят с интервалом 5-6 м друг от друга. К более близким к земле рядам проволоки подвязывают нижние побеги. Для закрепления верхних стеблей лучше подходят ряды расположенные выше.

Двойные шпалеры имеют немного иную конструкцию. Для их сооружения понадобятся 2 м столбы. Их вкапывают в землю на расстоянии 3-4 м друг от друга. Затем на столбах фиксируют поперечные опоры. Они могут быть деревянными или металлическими и должны иметь длину 40-60 см. После установки поперечин на них натягивают 2 ряда проволоки. Первый из них должен располагаться на высоте 1 м от поверхности грунта, вторые – 1,5 м. Проволоку натягивают на обоих концах поперечин. Таким образом, получается, что стебли находятся как бы внутри данной конструкции.

Используя двойную шпалеру можно добиться увеличения количества побегов и повышения урожайности. При этом куст не загущается и хорошо продувается. Расстояние между местами подвязывания побегов к шпалере должно составлять 30-40 см.

Некоторые садоводы используют скандинавскую конструкцию. На вид это двойная шпалера, но на нее натягивают только одну пару проволоки.

Как подвязать куст ежевики к такой конструкции? Побеги не привязывают, а обматывают ими проволоку. Если посмотреть в профиль ряда, то стебли располагаются в виде английской буквы «V». Особенно удобно закреплять на скандинавской шпалере плетущийся вид ежевики.

Веерная подвязка

Для ее сооружения между соседними кустами нужно вбить кол высотой 2 м. Крепкой веревкой подвяжите к нему стебли. Причем возьмите один побег с правого кустарника, а второй с левого. При этом побеги располагаются в виде веера.

Такой способ лучше всего подходит для подвязывания молодых кустов. При этом улучшается доступ солнца и воздуха к растению.

Подвязка пучком

Это достаточно редкий метод, так у него имеются существенные недостатки. Во-первых, кусты ежевики подвязанной пучком недополучают света, вследствие чего замедляется дозревание плодов. Во-вторых, интервал между стеблями очень маленький, поэтому снижается сопротивляемость растений грибковым болезням.

Использование одиночной опоры

Возле куста вбивают опору и подвязывают к ней находящиеся рядом стебли. Подвязку ежевики таким способом проводят при выращивании единичных кустов. В качестве опоры используются столбы из металла, которые закапывают на глубину 40-50 см.

Как правильно выращивать ежевику

Благодаря ряду хозяйственно-ценных признаков популярность ежевики растет не по дням, а по часам. Эта культура практически не поражается болезнями и вредителями, а значит, ее можно выращивать без применения средств защиты растений и получать экологически чистый урожай сладких, вкусных и целебных ягод. Подобрав сорта разных сроков созревания, ягодами можно лакомиться с июня до поздней осени. Однако начинающие садоводы, мало знакомые с технологией выращивания ежевики, совершают множество ошибок — на первый взгляд, мелких, но сильно ухудшающих состояние растений и снижающих их урожайность.

САЖАЕМ БЕЗ ОШИБОК

Во время посадки неопытные садоводы совершают две основные ошибки, которые негативно влияют на дальнейшее развитие и состояние растений. Во-первых, это внесение перегноя или компоста в посадочную яму при осенней посадке ежевики. Конечно, саженцы хорошо отзываются на подкормки органическими удобрениями, однако компост — идеальное место для зимовки насекомых — грызущих вредителей. Они питаются нежными молодыми корешками, в результате к весне растения погибают.

Лично я уже давно не вношу органические удобрения при посадке. Лучше применять системы минерального питания, согласно современным технологиям выращивания ягодных культур, они позволяют обеспечить растения всеми необходимыми веществами.

Вторая ошибка заключается в том, что ежевику при посадке слишком заглубляют, на 10—15 см, как смородину и крыжовник. Делать этого не следует, потому что нежная ростовая почка оказывается под 10-сантиметровым слоем уплотненной за зиму почвы, сквозь который она не в состоянии прорасти. Правильно оставлять над ростовой почкой не более 2 см почвы. Если посадка проводится осенью, растения можно окучить землей, но весной часть грунта нужно убрать, оставив над почкой 1—2 см. При посадке саженец желательно размещать таким образом, чтобы ростовая почка была направлена вверх, а не в сторону, — тогда побег появится из-под земли гораздо быстрее.

ПРАВИЛЬНО УКРЫВАЕМ…

Поскольку по строению куста ежевики делятся на росяни-ки, куманики и переходные формы, есть определенные различия в агротехнических приемах, применяемых для укрытия ежевики с прямостоячими и стелющимися побегами.

Побеги у росяник длиной от 3 м, стелющиеся по земле. Сортов росяник не так уж много, самые популярные — Блек Бьюти, Карака Блек, а также практически все гибриды ежевики и малины.

Урожайность современных куманик достигает 10 кг, плодушки многоягодные, в некоторых может быть более 20 ягод. В Полтавской области куманики начинают созревать в конце июня — начале июля. Самые популярные сорта — Арапахо, Навахо, Апачи, Оаучита, Полар, Оркан, Газда, Флинт, Белорусская сладкая, а также ремонтантный сорт Рубен.

Переходные формы — наиболее распространенная группа, по строению куста занимающая промежуточное место между росяниками и куманиками. У них побеги сначала растут вертикально вверх, затем изгибаются под своей массой и ложатся на землю, а потом стелются, но в месте изгиба остается колено 50—70 см длиной. Побеги переходных форм самые длинные, более 6 м, чаще всего бесшипые. Плодушки многоягодные, в самых мощных может быть более 100 ягод (рекордное количество — 316 шт. у сорта Китатини). Соответственно самая высокая урожайность — в среднем от 20 кг с одного куста. Самый известный сорт, который выращивают в Украине не одно десятилетие, — Торнфри, более десяти лет выращивают сорта Смутсем и Блек Сатин. В последние годы появились также Лох Тей, Лох Мери, Лох Несс, Натчез, Честер, Китатини, Трипл Краун, Орегон Торнлесс и другие.

Обратите внимание

Под пленку зимой пробираются грызуны. Чтобы защитить побеги, их перед укрытием можно обработать железным или медным купоросом (300 г на 10 л воды). Также хорошо защищает подстилка из хвои — очень уж не любят мышки об нее колоться. Еще один эффективный способ — укрыть растения в поздние сроки, накануне устойчивых морозов, когда грызуны уже не так активны. Конечно, эти приемы подходят для небольших участков, а на промышленных плантациях под укрытие раскладывают отравленные приманки или репелленты.

Укрыть росяники несложно, ведь их побеги лежат на земле. Их просто накрывают пленкой или агроволокном, и закрепляют края, чтобы укрытие не сдуло ветром. Куманики и переходные формы укрыть сложнее. Побеги куманик растут вертикально вверх и у основания могут достигать 3 см в диаметре. Одревесневший побег такой толщины невозможно уложить для укрытия, не сломав его. У переходных форм пленка или агроволокно будут касаться побега в месте изгиба, а поскольку снег слоем в 50 см выпадает редко, есть риск, что в суровые зимы часть побега в месте касания к укрывному материалу вымерзнет.

Вымерзнет колено — придется удалить весь побег. Поэтому молодым побегам куманик и переходных форм необходимо придавать горизонтальное положение до того, как они одревеснеют, пришпиливая их к земле. Тут неопытные садоводы совершают еще одну ошибку — ждут, когда побег отрастет в длину, чтобы его удобнее было пришпилить. Иногда начинают пригибать побег, достигший около 1 м в длину. В результате множество побегов отламывается от головки куста или переламывается в месте изгиба, что ведет к огромной потере урожая следующего года.

Поэтому необходимо пришпиливать побеги, достигшие 20—30 см в длину, когда они еще травянистые и легко изгибаются. Уложить побег горизонтально не всегда получается с первого раза, поэтому лучше пригибать в два этапа: сначала — под углом в 30°, затем, через 2—3 дня, наклонить до земли.

Если же момент был упущен и побег перерос, используют следующий прием. Под основание побега подкладывают чурочку и, аккуратно перегибая побег через нее, пришпиливают его под углом 30—45 °. Чурочка препятствует выломке побега у основания. Через два дня пригибают побег до земли, еще через пару дней чурочку убирают. Пришпиливают побеги крючками из оцинкованной проволоки (диаметр 3—5 мм).

Иногда рост побегов направлен в междурядье, и они достигают соседнего ряда. При укрытии приходится эти побеги возвращать на место, а это довольно трудоемкая операция, отнимающая много сил и времени. Если выбившиеся из ряда побеги поправлять в течение всей вегетации, можно избавить себя от лишних хлопот.

… И РАСКРЫВАЕМ

Когда раскрывают растения, перезимовавшие без повреждений, на них уже есть зеленые листья. Однако недавно садоводы столкнулись с новой проблемой — после подвязки побеги начинают усыхать и куст может остаться без ягод. Это не болезнь, а физиологическое явление, связанное с переменой климата. В последние годы после схода снега весны почти не бывает — ее сразу сменяет лето — температура воздуха повышается до 25 °С и выше.

При этом почва прогреться не успевает. На побегах начинают отрастать листики и плодушки, которым необходимы витамины и минералы, а корневая система еще не работает в полную силу и не может обеспечить растение необходимым количеством питательных веществ и влаги. В результате побеги иссушаются. Избежать этого можно двумя способами. Первый — открыть кусты вскоре после схода снега, но подвязать их не сразу же, а через 2—3 недели, когда почва немного прогреется.

Лежащие на земле побеги будут не так интенсивно идти в рост и не так сильно расходовать питательные вещества, как подвязанные на высоте 1,5—2 м, где температура гораздо выше. Второй способ — подождать, пока земля под укрытием прогреется (те же 2—3 недели после схода снега), а уже после этого открыть ежевику. Температура почвы за этот период приблизится к температуре воздуха, и корневая система сразу начнет функционировать полноценно. Если к тому времени на побегах уже вырастут плодушки, ничего страшного. Я делал подвязку, когда на бутонах уже белели лепестки, а длина плодушек превышала 15 см. Конечно, несколько штук я нечаянно обломал, но эта потеря гораздо меньше, чем потеря всех побегов из-за иссушения!

Если на участке влажность воздуха повышена (он располагается возле водоемов или в низинах с частыми туманами), то необходимости в описанных приемах нет.

Большинство современных сортов ежевики не дают поросли, что значительно облегчает уход за ними. Однако если повредить корень, поросль появится. Поэтому на незамульчированных участках вблизи кустов рыхлят только верхний слой почвы, стараясь не задеть корневую систему растений. Если применять мульчирование, необходимости в рыхлении нет. Иногда поросль все равно появляется, хотя механического повреждения корней во время прополки не было. Это значит, что корень подъели медведки или мыши, подрыли кроты. Бороться с порослью нужно, уничтожая ее сразу после появления, — такая мера ослабит ту часть корешка, от которого она растет, он усохнет.

ПОДВЯЗЫВАЕМ, ФОРМИРУЕМ, ОБРЕЗАЕМ

По технологии промышленного выращивания этой культуры, которую применяют в США, все побеги нужно укорачивать на треть. Для чего это нужно? Самые многоягодные кисти находятся в нижней части куста, особенно это заметно на переходных формах — в нижней части плодушки могут содержать более 100 ягод, а на верхушках — всего 3—5 шт. Малопродуктивными частями побегов можно пожертвовать, тогда ягоды будут более одномерными.

При этом многие владельцы ежевичных плантаций, как любительских, так и коммерческих, категорически против какой-либо обрезки. Они не без оснований считают, что при хорошем уходе ежевика способна выкормить все завязавшиеся ягоды, а обрезка — лишняя трата сил и времени. Этот подход подтверждают примеры урожая, полученного с отдельных не обрезанных кустов (более 30 кг).

На приусадебных участках между кустами в ряду достаточно оставлять 2 м, устанавливая шпалеру высотой 1,8—2 м. Дело в том, что побеги ежевики на второй год после посадки не растут ни в длину, ни в толщину. Их задача — образовать плодушки, на которых позже появятся ягоды. Для роста плодушек и развития ягод не имеет значения, куда направлена почка, из которой вырастет плодушка, — вверх, вниз, влево или вправо (после подвязки к верхней проволоке я опускал побеги вертикально вниз и они прекрасно плодоносили.

Поэтому при подвязке достаточно просто распределить побеги равномерно по плоскости шпалеры, при этом можно их изгибать в любую сторону. При высоте шпалеры до 2 м (у меня верхняя проволока расположена на уровне 1,7 м) плодушки свисают вниз, большая часть ягод расположена на уровне человеческой груди — их легко собирать, не прилагая больших физических усилий.

Есть еще два вопроса, которые возникают при выращивании ежевики — нужно ли прищипывать молодые побеги для лучшего ветвления и как их обрезать при подвязке? С одной стороны, основной урожай ежевики формируется на крепких пасынках (боковых побегах), поэтому прищипка молодого побега после того, как он достигнет 0,7—1 м в длину, вызывает интенсивный рост пасынков, к осени они становятся очень мощными, а следовательно, способны дать высокий урожай. Однако побеги у современных сортов при хорошем уходе начинают ветвиться и вырастают достаточно мощными без прищипки. И в том, и в другом случае урожай будет высоким.

Каждый садовод сам должен решить, как формировать побеги, обрезать и прищипывать их. Главное, чтобы посадки были рентабельными, а уход за насаждениями — простым. Надеюсь, что мой опыт поможет вам избежать ошибок и вырастить высокие урожаи такой замечательной ягоды, как ежевика.

Автор; Олег CABЕЙКО, Полтавская обл. ж.о.1213